Con base a lo anterior, este texto busca comprender cómo la transformación del espacio físico modifica las bases simbólicas que definen la postura de una comunidad con respecto a sus espacios de sociabilidad.

Introducción

En todas las latitudes del continente, el protagonismo de las ciudades es indudable. Los centros urbanos trasformados constantemente por dinámicas socioeconómicas se han caracterizado por crecer de manera acelerada, masiva y fragmentada. Desde mediados del siglo XX, la expansión de la actividad industrial sumada a las precarias condiciones que se vivían en las zonas rurales impulsó procesos de inmigración interna del campo a la ciudad. En este proceso, "la radiación de la población rural en la ciudad crea los asentamientos espontáneos de una población subocupada dedicadas a actividades terciarias" (Segre, 1977, pág. 58) generando así, una relación desequilibrada entre las zonas consolidadas y aquellas de recién surgimiento.

Esta tendencia se ha consolidado en las últimas décadas debido a las dinámicas económicas en donde "el espacio se valoriza tornándose mercancía como producto de la formación de capital" (Vanegas, 2016, pág. 394). Este espacio mercantilizado ha dejado marcas morfológicas en las ciudades como la homogeización física, social y funcional del paisaje urbano diferenciado únicamente por el nivel de ganacia que representa para el sector inmobiliario invertir en determinada zona de la ciudad.

En el proceso de diferenciación socioeconómica, la privatización consecuente a la urbanización ha jugado un papel fundamental como "producto de la generación de ghettos para cada clase social, desde condominios de lujo hasta las favelas o similares, y la sustitución de calles, plazas y mercados por centros comerciales" (Borja, 2003, pág. 78). Este estado de crisis se evidencia, por ejemplo, en procesos como la degradación física urbana, la segregación espacial y la fragmentación de estas estructuras vitales de la ciudad -calles, barrios, espacios públicos-.

De esta manera, los componentes físico-urbanísticos y ecológico ambientales que conforman la dimensión física de la ciudad, son los escenarios que se alteran de manera directa a causa de los procesos de transformación, las relaciones sociales que dependen de la interacción constante entre las condiciones físicas del espacio y las prácticas generas en él, se ven modificadas igualmente. Lo anterior, se debe a relación indisoluble que se genera entre el espacio y los sujetos, en la cual el espacio condiciona las prácticas sociales y las prácticas a su vez, transforman físicamente el espacio.

Este proceso de constante transformación, no se limita a moldear prácticas sociales y espacios físicos, también influye de manera directa en la definición del sujeto social y en la construcción de comunidad. De esta manera, el entorno construido en el que se desarrolla la vida comunal y específicamente el barrio cobra relevante valor en el entendimiento de estas dinámicas al ser la "unidad básica de la vida urbana" (George, 1969, pág. 94), sobre la cual se tejen las relaciones sociales que derivan de la interacción cotidiana de sus habitantes.

Por ende, los espacios públicos como espacios barriales de construcción de sociabilidad son los escenarios concretos de configuración de las demarcaciones individuales y colectivas de una comunidad. Así mismo, los espacios públicos son puntos de encuentro en donde los ciudadanos tienen los mismos derechos y las mismas condiciones, por lo que son un recurso esencial de la ciudad que permite la comunicación directa, la sociabilidad y la generación de procesos de identificación (Mazza, 2009).

A su vez, el espacio público es un escenario en donde se consolidan los procesos simbólicos que, ligados a sus demarcaciones físicas y a los signos y símbolos socioculturales, reafirman la postura de los sujetos sociales con respecto a la reconfiguración física de los lugares que contienen claras señales de pertenencia individual y social. Por ende, el espacio público barrial, redefine el papel del sujeto como fuente generadora del sentido que guiará las interpretaciones de cómo debe ser la experiencia urbana (Harvey, 2006).

Con base a lo anterior, este texto busca comprender cómo la transformación del espacio físico modifica las bases simbólicas que definen la postura de una comunidad con respecto a sus espacios de sociabilidad. Para esto, se retoma el escenario de conflicto que se ha desarrollado en el Área Metropolitana de Guadalajara, en donde los constantes intentos de privatización del espacio han generado aguerridas defensas sociales en contra de estas acciones. Específicamente este texto retoma los hallazgos obtenidos en el trabajo de tesis La construcción del carácter político del espacio público: una mirada a través de la sustentabilidad social, el cual estudio de manera particular uno de los más exitosos casos de defensa territorial en el área Metropolitana, el caso Yolkan.

Con este fin, este artículo iniciará su desarrollo exponiendo la noción de sociabilidad, desde la cual se expondrán los tres conceptos que se vinculan con la sociabilidad desde la perspectiva urbana del entorno construido. Después, se presentará la relación entre espacio público, barrio y comunidad, con el fin de identificar las manifestaciones culturales de la sociabilidad -apropiación espacial, identidad colectiva, socialización-, a partir de las cuales se realizará un acercamiento contextual, a un caso de reconfiguración territorial y conflicto en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Finalmente, se expondrá la relación de las manifestaciones culturales de la sociabilidad en la organización socio-vecinal y se presentarán algunas c a manera de conclusión.

Engranaje conceptual

Sociabilidad: espacio público, barrio y comunidad

La propuesta teórica aquí presentada busca relacionar de manera conceptual la idea de sociabilidad, desarrollada principalmente desde las ciencias sociales, con conceptos ligados más al entorno construido y cercanos por otra parte, al estudio físico-espacial de la ciudad. Por ende, se aborda la sociabilidad a partir de nociones ampliamente discutidas en el ámbito urbano, -espacio público, barrio y comunidad-teniendo en cuenta que las relaciones sociales no pueden desligarse de los territorios que las nutren y en los cuales se construyen y reconstruyen los códigos comunes que las sostienen (Joseph, 1988).

De esta manera, este trabajo entenderá a la sociabilidad como un "proceso que permite o posibilita al individuo relacionarse, y por tanto comunicarse, con sus semejantes" (Rizo García, 2006, pág. 50). Este proceso cimienta el tejido social que se establecen a distintas escalas territoriales por lo que puede ser concebido "como el fundamento sobre el que se desarrollan en buena medida las redes y sistemas de relaciones sociopolíticas de una determinada comunidad" (Téllez Infantes, 2003, pág. 569).

Igualmente, cabe señalar que la sociabilidad crea intercambios, conexiones e interacciones, espontaneas o institucionalizadas, que permiten definir al sujeto y su relación con los demás a partir, de las tramas significantes que resultan de los vínculos entre ellos y su entorno (Rizo García, 2006). Así mismo, el proceso de sociabilidad "fluye permanentemente en la vida cotidiana mediante códigos de comportamiento totalmente internalizados" (Giglia, 2001, pág. 802). Cotidianidad que se relaciona de manera directa con los espacios naturales de la vida colectiva -espacio público-, con fragmentos urbanos de relaciones sociales, -barrio- y redes y asociaciones que día a día se confroman por medio de la interacción -la comunidad-.

Espacio público

La definición de espacio público puede ser abordada desde diversas perspectivas. En primer lugar, se encuentra la perspectiva física-espacial que fundamenta el carácter funcional de estos espacios en la ciudad. Desde esta visión, el espacio público es visto como un componente fundamental de la estructura urbana, definiéndose como un lugar que surge como punto de encuentro e intercambio (Gamboa Samper, 2003). Este carácter nodal vincula de manera directa los espacios públicos con los demás elementos de la forma urbana, lo que los convierte en "lugares de encuentro, de intercambio y de comunicación; actuando como referentes activos de la vida social, política y cultural" (Ramírez Kuri, 2003, pág. 35).

Desde una perspectiva social, el espacio público puede ser definido como "un componente fundamental para la organización de la vida colectiva (integración, estructura) y la representación (cultura, política) de la sociedad" (Carrión, 2004). Esto refuerza la idea que los espacios públicos son más que espacio vacios en medio de edificios "son lugares de encuentro e interacción social, donde todas las personas, sin importar su condición social, pueden encontrarse y donde el ciudadano se sienta igual a los demás en la medida en que los espacios públicos son como elementos democráticos" (Páramo & Burbano, 2014, pág. 7)

Desde una perspectiva política, se hace necesario retomar la definición de espacio público que se desarrolla desde la filosofía política. Así el espacio público se define como "un lugar en el que lo común y lo general se articulan con lo visible y con niveles de accesibilidad ampliados" (Rabotnikof, 1997, pág. 39). Desde este punto, el espacio público juega un papel indispensable en la construcción del carácter político de la ciudad ya que es el escenario en el cual se llevan a cabo procesos como la socialización colectiva (Pérez H, 2004). Al ser un punto de encuentro en donde los ciudadanos tienen los mismos derechos y las mismas condiciones, las plazas, calles, parques y demás elementos físicos que conforman el espacio público son un recurso esencial de la ciudad que permite la comunicación directa, la sociabilidad y la generación de procesos de identificación (Mazza, 2009).

Barrio

Desde una perspectiva funcional, los barrios son "las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes, concebidas como de un alcance bidimensional (Lynch, 1984, pág. 62)". Este componente de la estructura urbana es identificable por características físicas que lo distinguen y hacen particular. Por ende, "un barrio es mucho más que un trozo de ciudad, es el espacio con el que se identifican un grupo de personas y familias" (Murillo, 2011, pág. 5).

Desde esta idea, el barrio no puede ser definido únicamente por su función dentro de la ciudad; debido a que, fundamentalmente el contenido social expresado en vivencias y experiencias es lo que marca su carácter y define sus límites. Estas áreas urbanas se agrupan conformando el continuo urbano que constituye la ciudad (Buraglia, 1998). Sobre esta porción del territorio no solo se fortalecen la idea de unidad física y funcional de las áreas urbanas, se fortalece el carácter colectivo, el cual "influye y refleja los sentimientos de la gente sobre la vida en él y los tipos de relaciones que establecen los residentes" (Keller, 1975, pág. 129)

Este carácter colectivo hace de los barrios los lugares en donde "se desarrolla la vida pública y se articula la representación popular" (George, 1969, pág. 94), designando a los habitantes de esta parte de la ciudad una identidad propia. Los barrios se convierten entonces en fragmentos urbanos, en paisajes con identidad propia evidenciada en su morfología, relaciones estructurales y funcionales y socioculturales:

El barrio se convierte, por ello, en un momento, un sector, de la forma de la ciudad, íntimamente vinculado a su evolución y a su naturaleza, constituido por partes y a su imagen. De estas partes tenemos una experiencia concreta. Para la morfología social, el barrio es una ciudad morfológica y estructural; esta caracterizado por cierto paisaje urbano, cierto contenido social y una funcion propia; de donde un cambio de uno de estos elementos es suficiente para fijar el limite del barrio (Rossi, 1992, pág. 63)

Comunidad

En el análisis del término comunidad, se destaca el propuesto por Mariene Krause, quién afirma que concepto de comunidad está compuesto por tres elementos principales: pertenencia, interrelación y cultura común (Krause Jacob, 2001): "pertenencia, entendida desde la subjetividad como «sentirse parte», e «identificado con »; interrelación, es decir, comunicación, interdependencia e influencia mutua de sus miembros; y cultura común, en otras palabras: la existencia de significados compartidos" (Krause Jacob, 2001, pág. 49).

Ahora bien, al hacer un vínculo con la idea de barrio y específicamente a la relación entre los hechos sociales que identifican a un grupo, una noción que ha sido ampliamente discutida es la del sociológo alemán Ferdinand Tönnies, quien definía comunidad como "un organismo vivo, cohesionado por el afecto, la simpatía y la voluntad de compartir, donde opera el consenso entre copartícipes próximos físicamente, con disposición para la armonía y el espíritu de concordia" (Tönnies, 1979, pág. 277). La comunidad es entonces, desde esta perspectiva un «estado ideal» en donde la acción de todos los miembros de la sociedad se dirigen a la obtención del bien común, cooperación y la ayuda (Tönnies, 1979).

Relación entre espacio público, barrio y comunidad hacia las manifestaciones culturales de la sociabilidad

Después de explicar el vínculo entre la noción de sociabilidad y los estudios urbanos a través del abordaje de los conceptos de espacio público, barrio y comunidad es necesario mencionar que los procesos simbólicos que se derivan de la relación entre estos conceptos -apropiación, identidad y socialización-, son manifestaciones culturales de sociabilidad. Estas manifestaciones "como expresiones culturales que son, constituyen elementos fundamentales en la conformación y articulación específicas de una determinada sociedad" (Cantero, et al., 2000, pág. 128) y, por ende, no pueden ser dejadas de lado cuando se habla de sociabilidad en el espacio urbano. Tampoco se debe pasar por alto el rol del conflicto, ya que estas manifestaciones están sustentadas en relaciones sociales y valores que se encuentran en constante disputa con otras visiones y deseos; este enfrentamiento propio del conflicto genera múltiples espacios de germinación de significado que influyen en el proposito y la forma de hacer o rehacer el espacio urbano. (Harvey, 2008).

Relación espacio público-barrio: apropiación espacial

El esquema conceptual que constituye esta propuesta sugiere que la relación entre el espacio público y el barrio se evidencia en la apropiación espacial, la cual puede ser definida como "una colección de actos secuencia de la vida cotidiana que pueden manifestarse en la delimitación de un territorio en donde puede tener lugar un gran número de acontecimientos adaptados a las funciones de este último" (Korosec-Serfaty, 1973, pág. 392). Esta visión resalta la importancia de la acción sobre el espacio como un mecanismo que le atribuye un carácter simbólico.

Por su parte, para Enric Pol y Tomeu Vidal la noción de apropiación del espacio es un proceso que relaciona de manera directa los sujetos con el espacio a través de dos vías complementarias: acción-transformación y la identificación simbólica. Para los autores la apropiación es "un proceso dialéctico por el cual se vinculan las personas y los espacios, dentro de un contexto sociocultural desde los niveles individual, grupal y comunitario hasta el de la sociedad.". (Vidal Moranta & Pol Urrútia, 2005, págs. 291-292). Desde esta perspectiva, la relación socio-espacial transciende al sujeto a partir de sus vínculos con los espacios en lo que desarrolla su experiencia social y cultural.

A partir de lo anterior se puede decir que los espacios publicos barriales como "lugares donde se desarrolla una buena parte de la vida cotidiana de quienes habitan un territorio" (Berroeta Torres, 2012, pág. 99), son los escenarios potenciales de generación de contenidos simbólicos locales. Este material simbólico se genera y enriquece diariamente, a partir de las acciones cotidianas que se ejercen en un contexto barrial -en este caso-. Estas acciones cotidianas, "dotan al espacio de significado individual y social, a través de los procesos de interacción" (Vidal Moranta & Pol Urrútia, 2005, pág. 283). Por ende, se puede afirmar que el espacio público adquiere especial relevancia en el proceso de apropiación barrial, como escenario de actuación de acciones cotidianas personales y grupales.

Relación barrio-comunidad: Identidad colectiva

Ahora bien, se discutirá la relación entre barrio y comunidad ligada a la noción de identidad colectiva, entendida como: "el conjunto de rasgos distintivos por los que se reconocen o son reconocidos un grupo de individuos que comparten representaciones socialmente construidas referentes al campo específico del espacio social y, en consecuencia, orientaciones comunes de acción" (Giménez, 2007, pág. 219).

Estos rasgos distintivos se construyen en un marco de interacción, especialmente en pequeña escala, donde se genera el proceso de reconocimiento colectivo "resultante de la experiencia vivida y la idea proyectada por los habitantes de una comunidad, quienes se perciben a través de la interacción social en el entorno físico" (Ruiz-Hurtado, 2018, pág. 36). Como se mencionó anteriormente, es el barrio el fragmento de la ciudad que contiene los soportes simbólicos que se generan a través de la vivencia, por lo que "cumple un rol en la realidad social urbana (...) donde su distintividad se posiciona como constructora de identidades socioculturales que inciden en las conductas de sus habitantes y sus comunidades" (Berroeta Torres, 2012, pág. 108).

De esta manera, se puede decir que los habitantes de un barrio se sienten parte de su comunidad porque se identifican con su contexto social-cultural, están compartiendo a su vez, redes de acción en donde también tienen en común fines, propósitos e ideales de la comunidad, predeterminado así una postura colectiva frente a las amenazas y oportunidades que tenga la comunidad y el espacio en el que habitan.

Relación comunidad-espacio público: Socialización

La última relación que se analizará será la de los conceptos de comunidad y espacio público, en donde, la socialización es el hilo conector. En el proceso de socialización "se reproducen, perpetúan y legitiman las condiciones materiales e ideológicas prevalecientes en el sistema social a través de conformación, transición y mantenimiento de valores, creencias y actitudes que influyen y determinan la manera de pensar y actuar de las personas" (Sánchez Pilonieta, 2007). Este orden social que establece la comunidad a partir de la valorización de las demarcaciones simbólicas físicas y mentales, esta estrechamente relacionado con la pertinencia política del espacio público.

Reconocer el espacio público como el escenario de socialización de una comunidad implica "reconocer como dimensión indisoluble el proceso de socialización, la socialización política, o sea, la configuración del sujeto público". (Sánchez Pilonieta, 2007, pág. 53). Por ello, se puede decir que el espacio público además de ser un espacio de visibilización y expresión social, es el espacio común en el que el sujeto social -perteneciente a una comunidad- se reviste de sentido colectivo. Este sentido colectivo detona la acción colectiva, que parte del imaginario político, definido como "la capacidad de procesar los deseos, los ideales, las formas en que estructura la realidad, para llevarlos a un plano de proyecto práctico" (Preciado, 2017).

Acercamiento contextual: procesos de reconfiguración territorial y conflicto en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

El Área Metropolitana de Guadalajara es la región metropolitana más importante y grande del Occidente de México. Con 5.002.466 habitantes distribuidos en 61,820 ha (IIEG, 2017) este territorio integrado por ocho municipios metropolitanos concentra el 62% de la población total del Estado de Jalisco. Como polo de desarrollo económico "el área metropolitana de Guadalajara (AMG) ha experimentado un marcado crecimiento expansivo desde la segunda mitad del siglo XX" (Cruz, Jiménez, Palomar, & Corona, 2007, pág. 224) el cual, ha sido potencializado por los constantes procesos de privatización y despojo de tierras rurales. (Alatorre Rodríguez, 2013).

Este proceso metropolitano de urbanización que inicialmente se concentro en cuatro municipios -Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá- "responde tanto a las lógicas del racionalismo del mercado inmobiliario- -financiero, como a la agresiva privatización formal e informal del suelo, que las reformas del Estado en materia agraria han consentido" (Lara, 2020, pág. 45). Esta tendencia se puede evidenciar a partir de numerosos ejemplos, en donde la construcción de infraestructura impulsada desde el sector público y privado "se ha dado a partir del despojo, las privatizaciones, la afectación de zonas con fragilidad ambiental y áreas naturales protegidas, etc." (Alatorre Rodríguez, 2013, pág. 46).

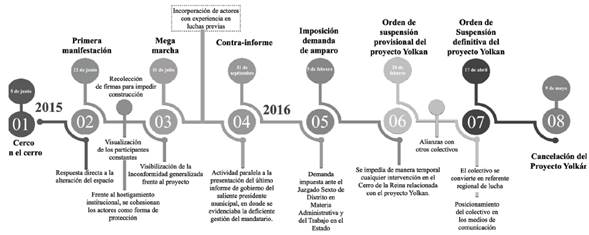

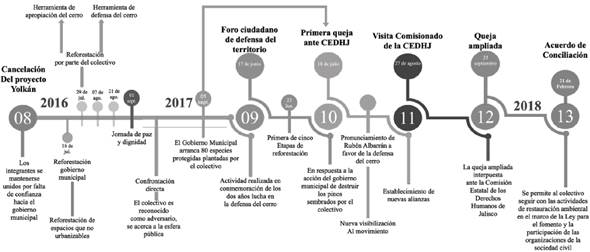

Para este artículo se retomará el conflicto territorial que se desarrolló en el municipio metropolitano de Tonalá (2015-2018): el caso Yolkan. Este ejemplo tuvo lugar en el Cerro de la Reina, entre un lugar histórico que en tiempos prehispánicos fue "el centro rector del reino Tonallan" (Basulto & Garcidueñas, 2015, pág. 18), el asentamiento indígena más importante del occidente de México. Además de su gran importancia cultural, el Cerro de la Reina es un lugar de expercimiento vecinal en gran medida resaltado por la falta de otros espacios verdes en la entidad municipal y por su cercanía a la zona centro. En este territorio, el Gobierno Municipal impulsó la construcción del proyecto Centro Cultural Yolkan, un proyecto apoyado por el Gobierno Estatal, en el cual, según se describió en la ficha técnica del desarrollo, se pensaba "crear un complejo cultural que integre una serie de servicios especializados destinados a mejorar el desempeño productivo y comercial de los artesanos jaliscienses, sobre todo de los establecidos en el municipio de Tonalá" (Gobierno de Jalisco, 2015). Como un mecanismo que permita enriquecer la explicación que se propone, se presenta la siguiente linea del tiempo con fin de brindar al lector el máximo detalle posible de la cronología del conflicto y sus resultados.

La cronología presentada refleja las diversas actividades vecinales que se desencadenaron como respuesta a la construcción del proyecto Yolkan, cuya ferrea defensa del Cerro de la Reina tuvo como desenlace una inédita victoria social. La exitosa oposición local-vecinal a partir de las manifestaciones culturales de la socialibidad, pretenden ser el medio para comprender cómo de la relación sujeto-espacio se desprenden sentires simbólicos que pueden desatar movilización ciudadana organizada frente a la emergencia de escenarios de conflicto. Un conflicto que además tiene en este caso, un rol fundamental en la formulación de las estrategias sociales -acampadas, reforestaciones, manifestaciones- y jurídicas -demandas de amparo, quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco CEDHJ-por medio de las cuales, la organización local se conformó como un polo de resistencia que enfrentó a los intereses de las fuerzas económicas que tradicionalemente han configurado la ciudad.

Manifestaciones culturales de la sociabilidad: conflicto y posturas colectivas

Para iniciar con el análisis, se acogerá la idea que el conflicto "se manifiesta cada vez que un código dominante es cuestionado" (Melucci, 1999, pág. 49). Teniendo esto en mente, se puede enmarcar que la organización vecinal que desembocó en la defensa del Cerro de la Reina se generó a partir del cuestionamiento al proyecto Yolkan, el cual, fue pensado y abanderado desde una postura oficialista o de dominación, desde la cual se busca el crecimiento económico (González Ordovás, 1998).

Ahora bien, desde la perspectiva de la sociabilidad, es necesario mencionar que la esfera gubernamental, tradicionalmente alejada del territorio y de sus habitantes, establece un vínculo con el entorno en el que los elementos simbólicos se convierten en mecanismos que fortalecen las tramas significantes que evidencian el poder, o más aún, cuales son los valores dominantes -modernidad, progreso, jerarquía- (Segre, 1977). Esta exposición de valores materializada en un entorno construido conlleva también unas demarcaciones de comportamiento, que de manera implícita o explicita moldean los intercambios entre sujetos y la definición de estos a partir de la trama significante resultantes.

Por ende, cuando un proyecto de la envergadura del Centro Cultural Yolkan o cualquier iniciativa de reconfiguración espacial se aleja de las tramas significantes establecidas por una comunidad, las cuales, demarcan o definen el contenido social de un fragmento específico de la ciudad, puede correr el riesgo de enfrentarse con oposición vecinal directa. Esta confrontación esta directamente relacionada con la noción de poder ya que este "se ejerce en los códigos y el lenguaje que organiza a un sistema" (Melucci, 1999, pág. 48), por ende, la imposición de valores por medio del proyecto Yolkan, es una forma de ejercicio de poder.

Si bien, no es el objetivo de este trabajo profundizar en la postura gubernamental que tradicionalmente adoptan los tomadores de decisiones en procesos de intervención urbana, si lo es la comprensión de la postura colectiva asociada a la idea de espacio público, barrio y comunidad. Esta postura se abordará a partir de las manifestaciones culturales que la sociabilidad -apropiación espacial, identidad colectiva y socialización- las cuales se relacionan intrínsecamente con los actores que posicionan, empoderan y que buscan accionar colectivamente.

Postura colectiva y apropiación espacial

La apropiación espacial como manifestación cultural de la sociabilidad necesita del espacio construido y esta apropiación, a su vez, se encuentra en la base del accionar colectivo. Esto debido a que es una construcción cotidiana que se constituye a partir de las prácticas ejercidas sobre el espacio, por lo cual, los elementos físico-materiales, como el mobiliario urbano, juegan un papel fundamental ya que configuraran los escenarios de la vida cotidiana y condicionan las prácticas allí realizadas. En este sentido la acción-transformación, como vía del proceso de apropiación, (Vidal Moranta & Pol Urrútia, 2005) se manifiesta en el espacio por medio del uso que ejercen los sujetos y la colectividad:

Mediante la acción sobre el entorno, la persona y la colectividad transforman el espacio, dejando su impronta, y lo incorporan en sus procesos cognitivos y afectivos de una manera activa y actualizada. Es decir, lo dotan de significado individual y social a través de los procesos de interacción. (Pol, 2002, pág. 124).

Al dotar al espacio de sentido, los sujetos, individual y colectivamente definen sus posturas acerca de la configuración espacial estableciendo un juicio a partir del uso. Estas ideas, de cómo de ser el espacio, sí responde o no a las prácticas que se ejercen en él ó cuáles son los elementos físico-materiales que lo hacen atractivo, acogedor o funcional, son el sustrato simbólico que moldea la postura social acerca de un espacio. Así, este imaginario se convierte en la escencia del accionar colectivo, como fuente constante de inspiración, nutrida constantemente por los recorridos, las actividades y el contacto cotidiano entre los sujetos y su espacio.

En el caso del Cerro de la Reina la organización social se activó en el momento en que la autoridad municipal decidió intervenir el espacio, levantando una cerca que delimitaba los terrenos que serían parte del proyecto. Esta pequeña acción, modificó el uso cotidiano del Cerro, que diariamente era visitado por los habitantes del sector como espacio para realizar actividades deportivas. Uno de los valores espaciales que fue alterado, por ejemplo, fue la accesibilidad, lo que dictó nuevas relaciones entre los sujetos y el espacio, ya que redujo las posibilidades de uso modificando los recorridos y alterando las rutinas de utilización de elementos físico-materiales previamente establecidas por los usuarios cotidianos.

Como resultado de esta reconfiguración física, los usuarios cotidianos del parque se reunieron allí mismo para dialogar acerca del suceso y de las medidas que debían ser adoptadas por parte de la comunidad frente a la acción municipal. Este primer acto alertó a los vecinos, quienes carentes de información, acordaron recurrir a las redes sociales para convocar un encuentro que les permitiera intercambiar datos acerca de las obras que se pensaban adelantar en el Cerro. Esta acción espontánea fue el inicio de la lucha por este territorio.

Postura colectiva e identidad colectiva

La identidad colectiva como manifestación cultural de la sociabilidad será el fundamento más importante desde el cual se desprenderán las representaciones colectivas compartidas que referenciarán a un grupo en un contexto de conflicto. Estos indicios culturales que convocan a un sujeto (Certeau, 1999) no solo sentarán una postura conjunta, sino que definirán los recursos simbólicos a partir de los cuales se accionará la comunidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que "el énfasis de los recursos simbólicos conduce a una nueva concepción de los fenómenos de la desigualdad y el poder". (Chihu Amparán & López Gallegos, 2007, pág. 136), lo que permite, que la comunidad evalue los recursos de base simbólica con los que puede actuar con respecto a los propósitos e ideales grupales en un contexto de conflicto.

Esta producción simbólica que se desliga de los valores preponderantes, es "un mensaje, un desafío simbólico a los patrones dominantes [...] un enfrentamiento simbólico con el sistema" (Melucci, 1999, pág. 37), lo que se puede interpretar como una forma de poder, está, cultivada desde las representaciones socialmente construídas, es decir, desde la identidad colectiva.

En el caso Yolkan, el escenario de conflicto posicionaba de manera opuesta a gran parte de los vecinos y al gobierno municipal, con visiones muy alejadas acerca del uso que debía tener el Cerro de la Reina. Desde esta perspectiva, los vecinos abanderaron la tradición histórica del lugar - narraciones, saberes ancestrales, representaciones culturales- como los medios que para alcanzar la cancelación del proyecto.

Resalta en este caso, por ejemplo, la analogía de lucha y resistencia hecha por los vecinos defensores con base a la histórica batalla que enfrentó a los nativos con los españoles el 25 de marzo de 1530:

Hace ya algunos siglos, surgió la primera lucha por la defensa del cerro de la Reina, lucha que desató la furia de los Nativos Tonaltecas (Tastoánes) y que dio inicio a la colonización y evangelización. 484 años después y casi a modo de presagio surge otra batalla aquí mismo en Tonalá, aquí mismo en el cerro de la Reina, por la misma defensa territorial y evidentemente con los mismos personajes. Rodolfo Pila Reyes, promotor cultural y heredero de la danza de los Tastoanes de Tonalá, Jalisco.[2]

Postura colectiva y socialización

La socialización es la manifestación cultural de la sociabilidad por medio de la cual los materiales simbólicos se convierten en posturas sociales que fundamentan la acción colectiva. Este proceso se lleva a cabo por medio del imaginario político, el cual, permite que los sujetos procesen el material simbólico recogido a partir de los procesos de apropiación espacial e identificación colectiva para convertirlos en acciones que permitan divisar alguna alternativa de cambio. Estas alternativas no están ligadas solamente al ámbito político - la exigencia de más participación, por ejemplo-sino que recae también la posibilidad que el espacio construido refleje los deseos, las formas y los usos que una comunidad imagina.

Lo anterior, requiere de una estructura organizativa que tenga la legitimidad de la comunidad, que cuestione el orden del sistema de acciones concretas y que en este hacer colectivo se vean representados simbólicamente a los sujetos que conforman el grupo. Desde este proceso de socialización política en el que se fabrica el papel de cada miembro de la colectividad y el rol de la colectividad en el escenario político -el espacio de la toma de decisiones- "se representan y tramitan los intereses individuales y colectivos, como un proceso constitutivo de la convivencia comunitaria, que busca determinar mínimos de acción individual y colectiva en relación con el bien común" (Sánchez Pilonieta, 2007, pág. 53).

En el caso del Cerro de la Reina, la realización de jornadas de reforestación del parque es un ejemplo concreto de una iniciativa que surge desde los valores ambientales colectivamente construidos. Para los vecinos, la conservación de las condiciones físico-ambientales del Cerro-su topografía, su cobertura forestal y su papel como parte de aguas de diversas microcuencas- se convirtió uno de los ejes fundamentales de la defensa. Si bien, esta buscaba el mejoramiento de las condiciones ambientales del parque, tuvo como consecuencia, la transformación física del espacio, el cual, reflejaba ahora los ideales de conservación que motivaban a la comunidad.

Adicionalmente, esta iniciativa buscó alterar el orden establecido al tratar de incidir en la vocación del uso del suelo en donde estaba proyectado el Centro Cultural por medio de la elección de las especies sembradas "nosotros sembramos unos pinos básicamente porque es una espacie que cubriendo cierta cobertura de área se convierte en un espacio federal protegido por sus propiedades forestales" (Chávez, 2017). Este acto se puede interpretar como una intención de alterar un orden, que al menos en este caso, parecía inamovible: la construcción de la obra de infraestructura más importante en la historia de Tonalá.

Consideraciones finales

La sociabilidad es más que el estudio de las interacciones sociales, es la clave para entender el papel del espacio construido en la conformación de comunidad local organizada. Desde esta perspectiva es indispensable involucrar las manifestaciones culturales que surgen de las relaciones sociales que demarcan simbólicamente el espacio y dejan un rastro en él a través de su transformación. Por lo anterior, es necesario entender cómo la práctica urbana cotidiana incide en la estructuración de las tramas significantes y cómo estas tramas se pueden reconocer a través del estudio del espacio.

Si bien, las ciencias sociales ya han dado luces con respecto al estudio de las relaciones sociales en el espacio, sigue siendo un reto para los estudios urbanos articular en la planeación, diseño e intervención, los principios desprendidos de áreas de estudio como la sociología urbana, la antropología social o la psicología ambiental. Desde esta perspectiva en el texto se retoman algunas de estas nociones -apropiación del espacio, identidad colectiva y socialización-con el fin de evidenciar que la concepción simbólico-cultural, muchas veces irrelevante para en la proyección y gestión de proyectos urbano- arquitectónicos, es eje fundamental para entender de manera integral un espacio previo a su intervención.

Por ende, la idea de sociabilidad debe estar cada vez más presente en los estudios urbanos si se tiene en cuenta que el espacio es el resultado de los vínculos, relaciones y redes que definen a una comunidad. Si se reafirma que la construcción de estos vínculos tiene una connotación espacial, entonces, su reconfiguración no concertada y lejana de los nexos que la comunidad establece con su entorno puede generar un conflicto. Por esta razón, la comunidad debe comprenderse hoy como algo más que un grupo asentado en un espacio determinado es necesario, por el contrario, se debe analizar profundamente el papel un espacio cada vez más cambiante y complejo.