Introducción

La naturaleza de las transformaciones que sufrieron las comunidades indígenas del altiplano cundiboyacense, centro de Colombia, como consecuencia del contacto y posterior asentamiento europeo en su territorio, es aún motivo de debate (Bonnett y Castañeda 2004; Gamboa 2008). La constitución de la sociedad colonial fue un hecho sin duda traumático cuyas contradicciones repercuten en la actualidad (Bonilla 2011; Tovar 1995). Comprender cómo se constituyó esta sociedad ciertamente, requiere analizar los procesos de asimilación, hibridación, resistencia e imposición desencadenados por el contacto entre indígenas y españoles. Pero entender la urdimbre de tales relaciones solo puede ser posible si se conoce cómo estas se configuraban antes del contacto. En pocas palabras, para dimensionar el orden colonial y las transformaciones por él desencadenadas, es esencial comprender qué fue lo que se transformó y para ello se requiere una perspectiva amplia del cambio sociocultural.

En razón a la tradición letrada de Occidente, los historiadores han podido estudiar y discutir con amplitud las características propias de la “España que conquistó al Nuevo Mundo” (Puiggrós 2005; Vincent 1992). No ocurre así con las particularidades de las comunidades indígenas, cuyo estudio ha sido mayormente confiado a la arqueología. Con la intención de comprender cómo eran los grupos humanos que entraron en contacto con los españoles desde finales del siglo XV, los historiadores generalmente han recurrido a un conjunto más bien reducido de crónicas, escritas en su mayoría por clérigos, y a una vasta cantidad de documentos de archivo (Anónimo [s. f.] 1988; De Castellanos [1601] 1886; Fernández de Piedrahita [1688] 1973; Simón [1627] 1981). Como ha sido advertido en múltiples ocasiones, estas fuentes primarias retratan, en el mejor de los casos, la situación al momento de la conquista y poseen poco valor informativo respecto a los procesos de larga duración que de ella se derivaron. De otra parte está la también advertida e imposible objetividad de las fuentes, bien sea por los procesos de escrutinio que sufrieron, por la intencionalidad que perseguían o por las dificultades propias de la traducción de un mundo nuevo en términos de lo conocido (Borja 2002; Todorov 1987). Aun así, dichas fuentes primarias siguen manteniendo un lugar privilegiado al momento de ser examinadas en relación con los diferentes aspectos de las sociedades indígenas (Gamboa 2010; Herrera 2002).

En Colombia, solo en contadas ocasiones los historiadores han recurrido a los aportes de la arqueología para comprender las particularidades de las sociedades prehispánicas (por ejemplo Herrera 2002). La falta de diálogo no responde únicamente a un descuido de los historiadores, también obedece al desarrollo de la ciencia arqueológica en el país. Hasta hace relativamente poco tiempo, los arqueólogos, aun cuando excavaban yacimientos arqueológicos, fundamentaban sus explicaciones en las mismas fuentes utilizadas por los historiadores (crónicas y archivos), mas no en el registro arqueológico (véase Hernández de Alba 1937a, 1937b; Silva Célis 1968, 1961). Adicionalmente, las preguntas que planteaban los arqueólogos parecían muy distintas de las que se hacían los historiadores, ya que los primeros se centraban en problemas más relacionados con la cultura material (como la determinación cronológica o los rasgos de la cerámica) que en las sociedades que la producían (por ejemplo, Broadbent 1986, 1971; Haury y Cubillos 1953).

Esta situación ha cambiado en las últimas décadas y la arqueología ha asumido su papel en la comprensión de los procesos históricos de larga duración (Smith et al. 2012). Ahora es posible abordar problemáticas para las cuales solo se disponía del estrecho marco impuesto por las fuentes etnohistóricas y estudiar procesos sociales desde una perspectiva temporal amplia. Como corolario, es factible valorar estas fuentes a la luz de un tipo de evidencia diferente.

En este artículo se estudian las transformaciones en los patrones de asentamiento indígena desde una perspectiva amplia proveída por la arqueología. Se toma como punto de partida una idea generalizada en la historiografía de la época colonial: que los grupos indígenas muiscas mantenían, antes del arribo de los españoles, un patrón de poblamiento preponderantemente disperso. Gracias a que existen varios estudios sobre patrones de asentamiento prehispánico en diferentes sectores donde habitaban indígenas muiscas, es posible evaluar dicha idea mediante la aplicación de análisis espaciales.

Patrones de asentamiento prehispánico en el altiplano cundiboyacense: crónicas y archivos

Existe una larga tradición historiográfica que, con base en crónicas de la conquista española y documentos de archivo, sostiene que el patrón de poblamiento indígena en el altiplano cundiboyacense se caracterizaba por ser preponderantemente disperso (Bonnett 2002; Broadbent 1964; Colmenares 1997; Fals-Borda 1957, 1979; González 1979; Quiroga 2014; Rozo 1978; Suárez 2015; Villamarín y Villamarín 2003, 1979). Si bien las primeras descripciones españolas mencionaron la existencia de centros poblados (Anónimo [s. f.] 1988), se asumió que estos correspondían exclusivamente a los lugares de habitación de los caciques y su parentela (denominados por los europeos como cercados), por lo cual la mayoría de la población debía habitar en viviendas aisladas, dispersas por el territorio, al lado de sus cultivos. Por ende, más que negar la existencia de algún tipo de agrupación poblacional, se ha planteado que la mayor parte de la población prehispánica vivía en lo que se ha denominado casas aisladas (Broadbent 1964, 21) o granjas dispersas, como forma de contraponer dichos asentamientos a lo que se denominaría aldeas, poblados o también ciudades. Incluso se ha propuesto que la existencia de grandes centros poblados en realidad corresponde a una metáfora construida por los primeros europeos que arribaron al altiplano cundiboyacense (Colmenares 1997, 6). En épocas más recientes se ha planteado que el patrón de poblamiento prehispánico muisca podría ser una combinación de habitación temporal en aldeas y bohíos dispersos, como consecuencia de la particular forma de agricultura muisca, caracterizada por la movilidad entre pisos térmicos (Langebaek 1987, 40-44).

La descripción de los patrones de asentamiento prehispánico se ha hecho en relación con tres temas sobre los que en gran parte ha girado la discusión respecto a la constitución de la sociedad colonial. En primer lugar, existe una importante cantidad de referencias, sobre todo provenientes de las visitas a la tierra, que informan sobre los esfuerzos de las autoridades europeas por congregar a los indígenas como mecanismo para facilitar su administración (tasación) y conversión al catolicismo. La política de congregación de indios en la Nueva Granada, y en general en todo el Nuevo Mundo, se implementó de forma relativamente temprana. De acuerdo con Herrera (1996, 52-53), esta se basó en las conclusiones de la “Congregación de los prelados de la Nueva Granada” llevada a cabo en 1546, cuyas medidas se ejecutaron por orden real hacia 1559-1560. De forma reiterada y a lo largo de todo el período colonial, las autoridades españolas, cuyos testimonios sobreviven en documentos de archivo, se quejaron del estruendoso fracaso de la política de congregación, la cual tendría lugar finalmente más como consecuencia de la reducción de la población indígena que por la utilidad del mecanismo (Herrera 1996; Villamarín y Villamarín 1979). Casi todos los investigadores explican el mencionado fracaso como un resultado del también fallido intento de imposición de una forma de poblamiento ajena y desconocida para los indígenas1. En suma, el retorno al poblamiento disperso por parte de los indígenas cada vez que se intentaba congregarlos funcionaría como un mecanismo similar a la inercia producida por una forma de vida tradicional que seguramente se enraizaba cientos o miles de años atrás.

El segundo tema a propósito del cual se ha insistido en que el patrón de poblamiento indígena debió ser preponderantemente disperso es aquel que busca determinar la magnitud de las transformaciones que sufrieron dichas sociedades como consecuencia de la invasión española. Es lógico que la adopción de una forma de vida caracterizada por la vida aldeana supone cambios fundamentales en las formas de producción, los mecanismos de sociabilidad, las prácticas políticas y la experiencia religiosa. Así las cosas, la resistencia de los indígenas a congregarse guardaría en su fundamento la intencionalidad expresa de mantener una forma de relacionamiento con su territorio en términos no solo productivos, sino también significativos. Por ende, la obligación de congregación supondría una metamorfosis radical de todos los aspectos de la vida indígena que previamente se fundamentaban en un patrón de poblamiento disperso (Quiroga 2014; Suárez 2015).

Finalmente, una tendencia reciente desestima la discusión ofrecida por la dicotomía nucleado-disperso en razón a que lo verdaderamente importante serían las nuevas formas de comprensión del espacio, independientemente de la configuración de los patrones de asentamiento. De acuerdo con esta postura, la congregación impuesta por el orden colonial suponía una transformación radical en todos los ámbitos de la vida de los indígenas del altiplano cundiboyacense (Herrera 2002, 1996, 1988).

En este punto es válido preguntarse qué era exactamente lo que los europeos entendían por asentamientos nucleados y dispersos (Robinson 1972). Lamentablemente las fuentes primarias son poco precisas al respecto. Es claro que desde épocas tempranas los europeos intentaron congregar a los indígenas en caseríos cuya extensión sería más o menos delimitada por el alcance del toque de campana de la iglesia (Villamarín y Villamarín 1979), localizada en el centro de lo que se esperaba fuera el poblado (Herrera 2002; Villamarín y Villamarín 2003). Así las cosas, el ordenamiento imaginado por los peninsulares se componía de un centro administrativo y político con habitaciones contiguas, rodeado por una periferia de casas de los indígenas comunes no contiguas y circundadas de sus respectivas cementeras, pero que en ningún caso deberían superar una legua de distancia (aproximadamente 4,8 km) del pueblo (Herrera 1996, 53). Es probable que si los indígenas habitaban a más de 1,5 leguas (7 km aproximadamente) desde dicho punto, los españoles consideraran que vivían dispersos (Villamarín y Villamarín 1979, 66). Esta idea difiere de lo que tradicionalmente se piensa debería ser un pueblo o caserío compuesto exclusivamente de habitaciones contiguas al estilo de las ciudades. En suma, la nucleación no necesariamente implicaba aglomeración.

De otra parte está lo que en concepto de los europeos era la dispersión. En 1571 fray Gaspar de Puerto Alegre ([1571] 1988, 159) describía que: “Están apartados unos de otros a legua o a media legua, a legua y a tiro de ballesta y arcabuz cada casa, salvo y en algunos buyos grandes se allegan quatro o cinco o seis vezinos”. Apenas unos años después, en 1577, fray Pedro de Aguado (citado en Villamarín y Villamarín 1979, 43) informaba que: “[…] es de mucha necesidad que los indios vivan juntos en sus pueblos y no a una y dos y tres leguas unos de otros”. En síntesis, es posible indicar, a manera de hipótesis, que para los europeos del siglo XVI la congregación deseada era aquella donde las viviendas indígenas se localizaran como mucho a 5 km del centro del pueblo, marcado por la iglesia; en tanto la dispersión observada era aquella donde las viviendas indígenas se situaban a más de 7,5 km del centro del pueblo y a 2,5 km de distancia entre una y otra.

Patrones de asentamiento prehispánico en el altiplano cundiboyacense: la evidencia arqueológica

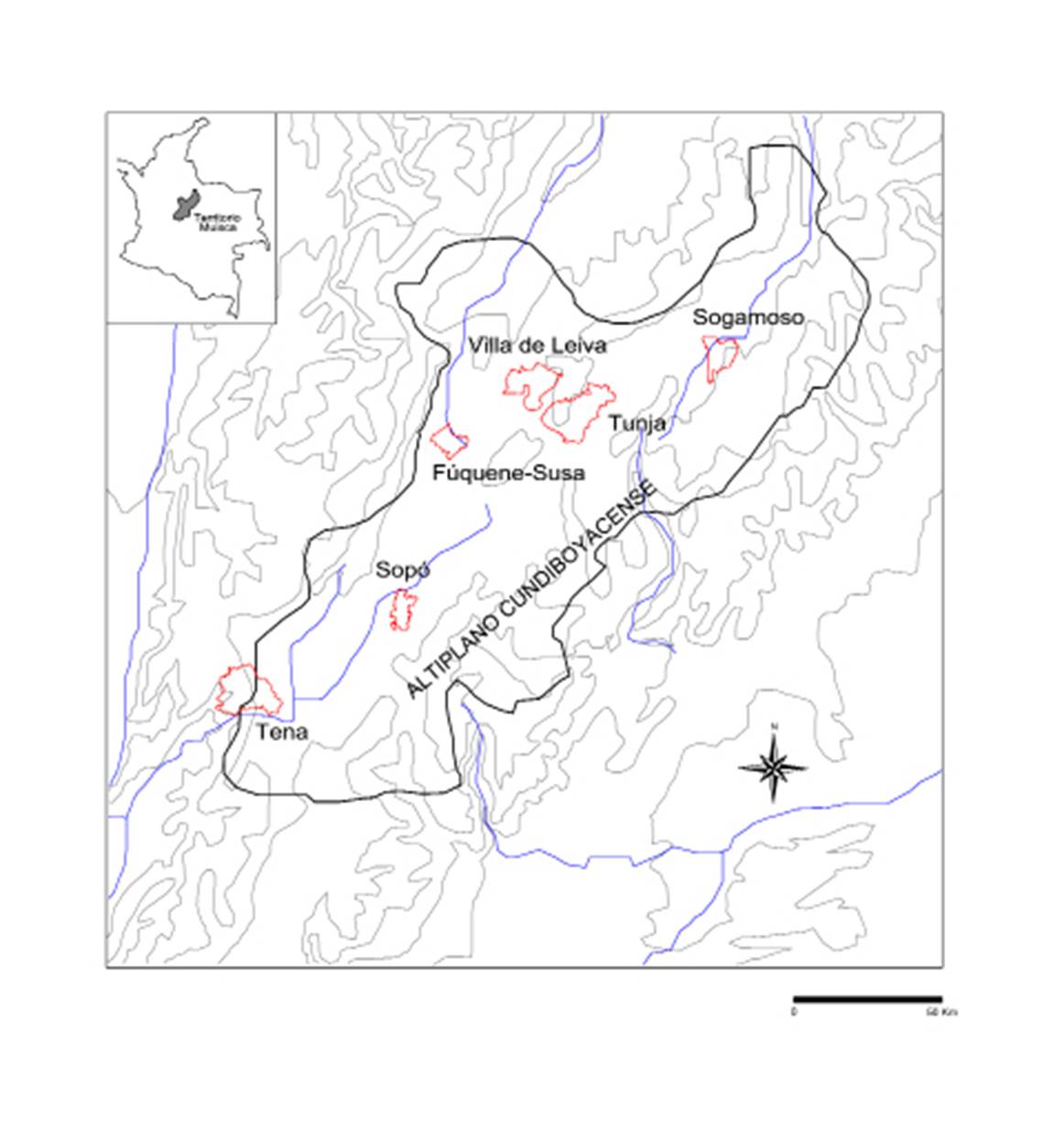

El altiplano cundiboyacense (figura 1) es una extensa área localizada en el centro de Colombia, a una altura promedio de 2 600 m s. n. m. Su espacio geográfico coincide en términos generales con el área ocupada por los indígenas muiscas, quienes entraron en contacto con las huestes españolas a comienzos del siglo XVI (Botiva 1989). Este territorio tiene una larga historia de ocupación que inicia aproximadamente hace 12 000 años con la presencia esporádica de grupos de cazadores-recolectores. Hacia el año 5000 a. P. dichos grupos probablemente estaban experimentando con diferentes plantas y animales; y alrededor del año 2000 a. P. se organizaban en pequeñas comunidades agrícolas y sedentarias (Langebaek 2019; Rodríguez 2011). A estas primeras comunidades sedentarias, agrícolas y portadoras de cerámica se les denomina Herrera y constituyen la primera ocupación consistente en todo el altiplano cundiboyacense. Es probable que hacia el año 1000 a. P. algunas de estas comunidades presentaran signos de diferenciación sociopolítica, que culminarían siglos después con la configuración de sociedades cacicales (Boada 2013, 2007; Langebaek 1995a). Este período se conoce como Muisca Temprano (1000 a. P.-700 a. P. aprox.). De acuerdo con los relatos europeos para el siglo XVI, el mayor porcentaje de la población muisca se agrupaba bajo la égida de dos grandes cacicazgos: Bogotá y Tunja. Adicionalmente, existían otras comunidades no sujetas a ellos y denominadas por los etnohistoriadores como independientes (Langebaek 1992; Londoño 1985).

Es necesario recalcar que las inferencias hechas por los primeros arqueólogos sobre los patrones de poblamiento prehispánico en el altiplano cundiboyacense se basaron casi exclusivamente en la información contenida en crónicas y archivos (Broadbent 1964; Langebaek 1991, 1987). Esta situación se debió, en parte, a que para la época la arqueología no había desarrollado métodos consistentes que permitieran la aproximación a los patrones de asentamiento regional con base exclusivamente en materiales arqueológicos. Esta situación ha cambiado de forma radical en las últimas tres décadas como resultado de la implementación de técnicas de campo desarrolladas en la década de los setenta del pasado siglo (Sanders, Parsons y Santley 1979), el creciente uso de estadística espacial y el desarrollo de software especializados en el tratamiento de datos espaciales (Drennan, Berrey y Peterson 2015).

A la fecha se cuenta con al menos ocho proyectos arqueológicos específicamente diseñados e implementados para colectar información sobre patrones de asentamiento prehispánico en el altiplano cundiboyacense y alrededores (Argüello 2016a, en prensa; Boada 2006, 2013, 2018; Fajardo 2016; Jaramillo 2015; Langebaek 1995a, 2001). El análisis de la información por ellos proveída permite realizar una evaluación sistemática de los patrones de asentamiento prehispánico, con la ventaja adicional de poder documentar la evolución de estos durante un periodo considerable.

Fuente: elaboración propia con base en información de Argüello (2016a, en prensa); Fajardo (2016); Jaramillo (2015); Langebaek (1995a, 2001); Falchetti y Plazas (1973).

Figura 1 Localización del altiplano cundiboyacense y las seis regiones mencionadas en el texto

Los patrones de asentamiento prehispánico en las ocho regiones mencionadas fueron documentados siguiendo una misma metodología, lo cual presenta una enorme ventaja, ya que permite que diferentes zonas puedan ser comparadas. El reconocimiento regional sistemático consiste en la inspección de un área determinada en busca de restos arqueológicos propios de áreas domésticas. En todos estos reconocimientos, la unidad mínima de análisis es el lote, que delimita un área en que fueron colectados fragmentos cerámicos procedentes de viviendas prehispánicas. Cálculos basados en información arqueológica y etnográfica indican que, en promedio, el área de dispersión de basura de una vivienda es de 1 ha (Drennan y Boada 2006), área que justamente fue la estandarizada para la delineación de los lotes en la mayoría de los reconocimientos. Esto simplemente se traduce en que, para efectos prácticos, un lote representa el área de dispersión de basuras de una vivienda. A diferencia de otras formas de prospección, el reconocimiento regional sistemático no privilegia una zona o geoforma dentro de la región y por ende hace un cubrimiento total de esta (véanse descripciones detalladas en: Drennan 1985, 2000, 2006; Drennan, Berrey y Peterson 2015). Es posible afirmar, entonces, que las áreas ocupadas y/o vacías de los asentamientos corresponden a una elección de los habitantes prehispánicos y no a un sesgo producido por la metodología arqueológica. En suma, el reconocimiento regional sistemático provee información confiable para la reconstrucción de los patrones de asentamiento prehispánico.

Para este estudio se analizaron los patrones de asentamiento prehispánico de seis regiones en el altiplano cundiboyacense y alrededores (figura 1)2. Estas seis regiones se distribuyen en diferentes zonas del altiplano y corresponderían a diferentes tipos de unidades sociopolíticas a la luz de la situación descrita por los europeos en el siglo XVI. El primer caso corresponde a Tunja (Argüello en prensa), tradicionalmente conocido como el asiento de uno de los dos cacicazgos más grandes y poderosos hallados por Jiménez de Quesada a su arribo al centro de Colombia (Anónimo [s. f.] 1988; Londoño 1985; Reichel-Dolmatoff 1986). En segundo lugar se encuentra Sogamoso (Fajardo 2017), generalmente descrito como independiente de los dos grandes cacicazgos del altiplano y como un importante centro religioso donde se localizaba el famoso templo del sol (Simón [1627] 1981). Villa de Leyva (Langebaek 2015), Fúquene-Susa (Langebaek 1995b) y Sopó (Jaramillo 2015) son regiones que fueron ocupadas por unidades políticas de tamaños diversos, no circunscritas a algún cacicazgo mayor. Finalmente, Tena (Argüello 2016a) es conocida como una zona periférica, que no era asiento de una unidad política como tal, sino como sitio de veraneo del cacique de Bogotá, el otro gran cacique muisca de acuerdo con los europeos, y como proveedora de alimentos para la sabana de Bogotá (Argüello 2016a; Langebaek 1987).

Existen diferentes métodos estadísticos para evaluar la forma en que los asentamientos humanos se disponen en el espacio. Tal vez el más conocido, de fácil aplicación e interpretación es el análisis de vecino más cercano (nearest neighbor). Este análisis compara la distancia promedio entre puntos observados, que para este caso corresponden a asentamientos, con la distancia entre puntos de una distribución hipotética y aleatoria. Si la distancia promedio entre puntos observados es mayor a la distancia promedio entre los puntos hipotéticos-aleatorios se considera que la distribución observada es dispersa. Por el contrario, si la distancia promedio entre puntos observados es menor a la distancia promedio entre los puntos hipotéticos-aleatorios se considera que la distribución observada es agrupada. El vecino más cercano se traduce en un índice (ratio) que indica dispersión (cuando es mayor a 1) o agrupamiento (cuando es menor a 1). Adicionalmente, es posible obtener niveles de confianza para dicho índice. Cuando dicho valor (p) supera el 10 % se asume que la distribución observada de los puntos es aleatoria y por ende no es posible hacer un juicio sobre su tendencia espacial. Para el análisis de vecino más cercano, y los demás descritos a continuación, cada área de ocupación (lote) fue convertida en un punto localizado en el centro de este. Por ende, cada asentamiento representado por un punto corresponde a una vivienda.

Aunque lo que interesa a este estudio es la configuración de los patrones de asentamiento durante el período inmediatamente anterior al arribo de los europeos, es útil, de forma preliminar, explorar la evolución de tales patrones. Por tal razón, se analizaron los tres períodos arqueológicos donde se han documentado grupos agrícolas y sedentarios: Herrera, Muisca Temprano y Muisca Tardío. La tabla 1 muestra los resultados del cálculo del vecino más próximo para las seis regiones mencionadas y los tres períodos arqueológicos. Salvo el caso del período Herrera en la región de Fúquene-Susa, las demás, en todos los períodos, se caracterizan por tener un patrón de asentamiento nucleado. Adicionalmente, los valores de p permiten una conclusión con niveles de confianza superiores al 99 %. El análisis del vecino más próximo provee así un primer acercamiento a los patrones de asentamiento a nivel regional. Indica que en promedio cada asentamiento prehispánico poseía un vecino que se hallaba más cerca de lo esperado en una situación aleatoria hipotética y que, por ende, puede ser caracterizado como nucleado. Esta forma de organización tuvo lugar desde los primeros asentamientos permanentes y se mantuvo sin mayores modificaciones durante la época prehispánica. Como puede observarse, cada región tuvo algunas variaciones respecto al grado de nucleación a través del tiempo, pero siempre mantuvo el patrón general de nucleación.

Tabla 1 Cálculo del vecino más próximo según regiones y períodos arqueológicos

| Región | Área (km²) | Período | N.° asentamientos | NN Ratio | Z-score | p-value | Patrón |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tunja | 277 | Herrera | 162 | 0,51 | -11,7 | <0,01 | Nucleado |

| Muisca Temprano | 346 | 0,49 | -17,87 | <0,01 | Nucleado | ||

| Muisca Tardío | 1555 | 0,65 | -25,91 | <0,01 | Nucleado | ||

| Sogamoso | 123 | Herrera | 29 | 0,23 | -7,86 | <0,01 | Nucleado |

| Muisca Temprano | 455 | 0,63 | -14,88 | <0,01 | Nucleado | ||

| Muisca Tardío | 367 | 0,71 | -10,36 | <0,01 | Nucleado | ||

| Villa de Leiva | 182 | Herrera | 25 | 0,68 | -2,96 | <0,01 | Nucleado |

| Muisca Temprano | 44 | 0,41 | -7,39 | <0,01 | Nucleado | ||

| Muisca Tardío | 427 | 0,53 | -18,45 | <0,01 | Nucleado | ||

| Fúquene-Susa | 116 | Herrera | 49 | 0,89 | -1,42 | 0,15 | Aleatorio |

| Muisca Temprano | 111 | 0,62 | -7,57 | <0,01 | Nucleado | ||

| Muisca Tardío | 304 | 0,65 | -11,2 | <0,01 | Nucleado | ||

| Tena | 144 | Herrera | 35 | 0,33 | -7,53 | <0,01 | Nucleado |

| Muisca Temprano | 66 | 0,62 | -5,89 | <0,01 | Nucleado | ||

| Muisca Tardío | 66 | 0,52 | -7,44 | <0,01 | Nucleado | ||

| Sopó | 43 | Herrera | 24 | 0,78 | -8,6 | <0,01 | Nucleado |

| Muisca Temprano | 19 | 0,65 | -7,79 | <0,01 | Nucleado | ||

| Muisca Tardío | 160 | 0,74 | -6,27 | <0,01 | Nucleado |

Fuente: elaboración propia con base en información de Argüello (2016b, en prensa); Fajardo (2017); Jaramillo (2015); Langebaek (1995b, 2015).

El análisis del vecino más cercano debe, no obstante, ser entendido como una primera aproximación, ciertamente muy general, a los patrones de asentamiento regional. Como se mencionó, este análisis calcula el promedio de las distancias entre un asentamiento y su vecino más próximo, por lo que no permite caracterizar la relación de este asentamiento con otros vecinos (Pinder, Shimada y Gregory 1979). En otras palabras, hasta aquí no es posible conocer cómo se comporta la distribución de los asentamientos si se compara no con uno, sino con varios vecinos y, por ende, a diferentes distancias. Adicionalmente, es posible que en algunos casos dos lotes contiguos correspondan a áreas mayores de dispersión de fragmentos cerámicos, por lo que en realidad dos vecinos (puntos) pueden pertenecer a una sola vivienda.

La función K de Ripley permite, justamente, observar el patrón de asentamiento a diferentes distancias, pues toma en consideración todos los asentamientos que se hallan dentro de un rango dado. K de Ripley funciona mediante el mismo principio que el vecino más próximo y por ende el resultado es la relación entre distancias esperadas y distancias observadas. De igual manera, es posible calcular el nivel de confianza. Adicionalmente, la función K de Ripley permite superar el efecto de borde, un problema típico del análisis de vecino más cercano: algunos de los puntos localizados en los bordes del área considerada pueden tener su vecino más cercano por fuera de ella y en consecuencia la distancia calculada con el vecino más cercano, dentro del área considerada, es mayor (McKillup y Darby 2010, 345; Pinder, Shimada y Gregory 1979). Esta función cuenta con diferentes formas de reducir este problema. La aquí utilizada consiste en duplicar la ventana de datos de forma que los puntos localizados en los bordes tengan la misma área de búsqueda (McKillup y Darby 2010, 346; Wiegand y Moloney 2014, 57).

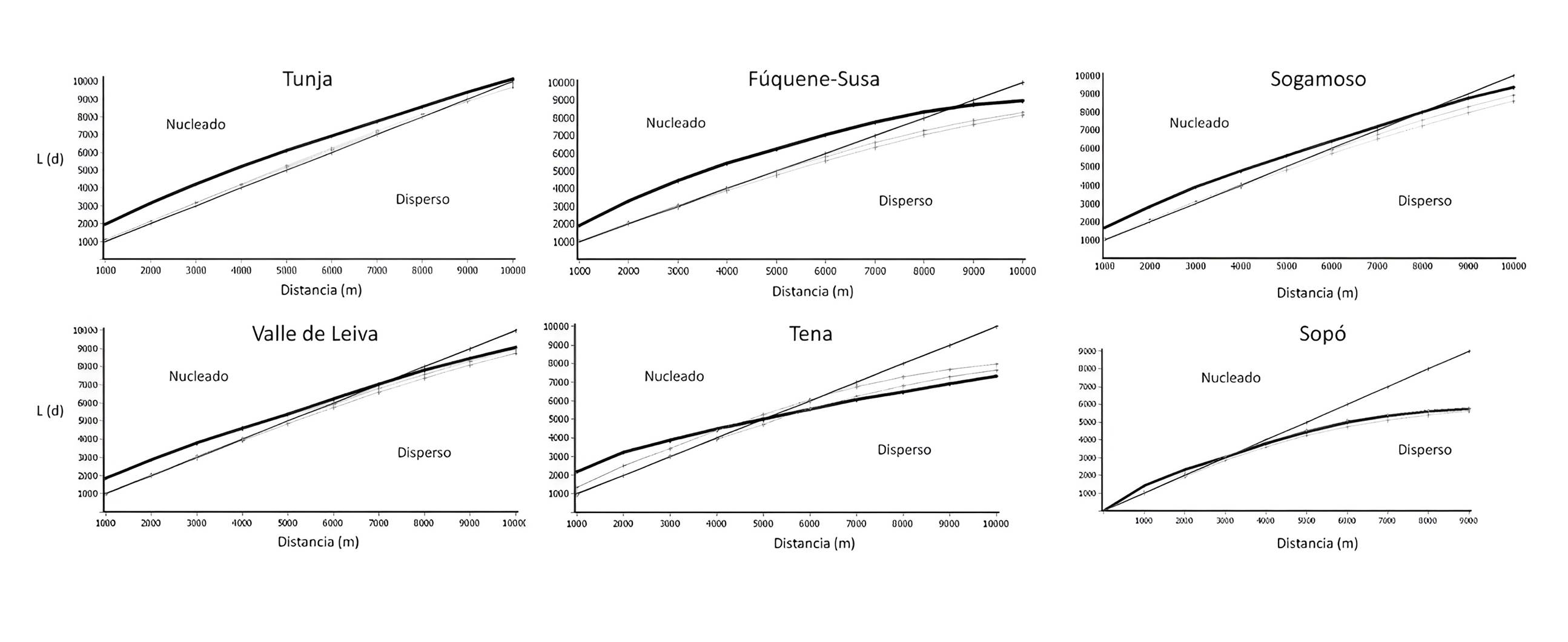

La figura 2 muestra los resultados del análisis a través de la función K de Ripley para las seis regiones en cuestión, durante el período Muisca Tardío. Se analizó el comportamiento de los asentamientos cada 1 000 m, hasta 10 000 m. En esta gráfica, la línea recta en gris representa el patrón esperado derivado de una distribución aleatoria y la línea negra gruesa, el patrón observado. Las líneas intermitentes o discontinuas, a su vez, indican el área de confidencia, que para este estudio se estableció en 95 %. Si la línea negra gruesa resulta por encima de la gris, indica un patrón nucleado; si lo hace por debajo, indica un patrón disperso. Cuando la línea negra gruesa se traza dentro de las líneas intermitentes o discontinuas indica que el resultado no es estadísticamente significante; cuando lo hace por fuera del área entre las dos líneas intermitentes indica que el resultado es estadísticamente significante. Para la región de Tena, por ejemplo, la línea negra gruesa resulta por encima de la gris entre 1 000 y 4 000 m (por fuera del área de las líneas intermitentes), lo que muestra que esa observación es altamente significativa y que se trata de un patrón nucleado para dichas distancias. Después de los 6 000 m la línea negra gruesa resulta por debajo de la gris, lo que se traduce como un patrón disperso para dichas distancias.

En todos los casos estudiados se observa un patrón nucleado que se mantiene a distancias considerables. En el extremo de mayor nucleación, el patrón de asentamiento de Tunja describe dicha tendencia al menos hasta los 10 000 m; en el extremo de menor nucleación, el patrón de asentamiento de Sopó describe dicha tendencia de forma consistente hasta los 3 000 m. Por tanto, el resultado obtenido es exactamente el mismo al arrojado por el vecino más cercano: el patrón de asentamiento en estas seis regiones durante el período Muisca Tardío es consistentemente nucleado, con una confiabilidad superior al 99 %3.

Un último análisis permite hacer una aproximación detallada a la estructura espacial de las comunidades indígenas del período Muisca Tardío. Por medio de un análisis de zonas buffer, se calculó la cantidad de asentamientos que se encuentran en un rango de 1 km, distancia que puede ser recorrida en apenas unos minutos de cada asentamiento o vivienda. La tabla 2 muestra la cantidad de vecinos (en intervalos de 10) que una vivienda puede tener en un rango de 1 km a la redonda. En Tunja, la región con mayor cantidad de asentamientos en relación con el área (densidad de 5,6), se observa una distribución uniforme en la cual por lo menos el 10 % de los asentamientos tiene al menos 10 vecinos a una distancia no mayor a 1 km y otro 10 % puede tener más de 100. Caso contrario es Tena, con la menor cantidad de asentamientos en relación con el área (densidad de 0,4), donde casi el 70 % de los asentamientos tiene entre 1 y 10 vecinos a una distancia no mayor a 1 km. Lo anterior se traduce en que, independientemente de la alta o baja densidad de asentamientos, siempre hay un número significativo de vecinos a distancias realmente cortas.

Fuente: elaboración propia con base en información de Argüello (2016b, en prensa); Fajardo (2017); Jaramillo (2015); Langebaek (1995b, 2015).

Figura 2 Resultados del análisis a través de la función K de Ripley para el periodo Muisca Tardío

Las consideraciones anteriores obligan a hacer una aclaración respecto al significado de lo que es un patrón de asentamiento nucleado. Si bien existen casos documentados en donde un solo asentamiento puede agrupar a toda o casi toda la población de una región (Peterson y Drennan 2012), en las secuencias aquí estudiadas existen por el contrario varios núcleos poblacionales que agrupan buena parte de ella. Por ende, la nucleación no se debería comprender como la preferencia de la población a vivir en un solo y compacto núcleo poblacional, sino como la tendencia de la población a habitar en cercanía de varios vecinos; cercanía que en ocasiones logra constituir verdaderos núcleos poblacionales. La naturaleza de esas agrupaciones es diversa y su comprensión requiere de un análisis a una escala menor que la propuesta en el presente artículo, pero es claro que algunas de dichas agrupaciones pueden ser por lo menos consideradas como aldeas dispersas (en el sentido de Berrey, Drennan y Peterson 2021).

Tabla 2 Cantidad de vecinos (en intervalos de 10) que una vivienda puede tener en un rango de 1 km a la redonda

| Región | Área | Densidad | Vecinos | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | + 101 | Total |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tunja | 277 | 5,6 | Vecinos | 138 | 203 | 251 | 232 | 192 | 145 | 109 | 43 | 45 | 38 | 159 | 1555 |

| Porcentaje | 8,8 | 13 | 16,1 | 14,9 | 12,3 | 9,3 | 7 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 10,2 | 100 | |||

| Porcentaje acumulado | 8,8 | 21,9 | 38 | 52,9 | 65,3 | 74,6 | 81,6 | 84,4 | 87,3 | 89,7 | 100 | ||||

| Fúquene- Susa | 116 | 2,6 | Vecinos | 50 | 59 | 103 | 63 | 29 | 304 | ||||||

| Porcentaje | 16,4 | 19,4 | 33,8 | 20,7 | 9,5 | 100 | |||||||||

| Porcentaje acumulado | 16,4 | 35,8 | 69,73 | 90,4 | 100 | ||||||||||

| Sogamoso | 123 | 2,9 | Vecinos | 101 | 136 | 109 | 21 | 367 | |||||||

| Porcentaje | 27,5 | 37,1 | 29,7 | 5,7 | 100 | ||||||||||

| Porcentaje acumulado | 27,5 | 64,5 | 94,2 | 100 | |||||||||||

| Villa de Leiva | 182 | 2,3 | Vecinos | 72 | 108 | 109 | 111 | 26 | 1 | 427 | |||||

| Porcentaje | 16,8 | 25,2 | 25,5 | 25,9 | 6 | 0,2 | 100 | ||||||||

| Porcentaje acumulado | 16,8 | 42,1 | 67,6 | 93,6 | 99,7 | 100 | |||||||||

| Tena | 144 | 0,4 | Vecinos | 46 | 17 | 3 | 66 | ||||||||

| Porcentaje | 69,6 | 27,7 | 4,5 | 100 | |||||||||||

| Porcentaje acumulado | 69,6 | 95,4 | 100 | ||||||||||||

| Sopó | 43 | 3,7 | Vecinos | 45 | 60 | 44 | 11 | 160 | |||||||

| Porcentaje | 28,1 | 37,5 | 27,5 | 6,8 | 100 | ||||||||||

| Porcentaje acumulado | 28,1 | 65,6 | 93,1 | 100 |

Fuente: elaboración propia con base en información de Argüello (2016b, en prensa); Fajardo (2017); Jaramillo (2015); Langebaek (1995b, 2015).

Discusión y conclusiones

La configuración de la sociedad colonial neogranadina en modo alguno puede ser comprendida como un proceso donde unos agentes activos impusieron su forma de ver y relacionarse con el mundo a otros pasivos que cumplieron una función de simples receptores (Gamboa 2010). Todos los actores, comunidades y grupos involucrados se posicionaron de forma creativa y moldearon sus modos de vida a las nuevas situaciones y desafíos propuestos en los encuentros con “los otros”. Para comprender la naturaleza de las transformaciones y los nuevos escenarios en que ellas se circunscribieron, es útil entender la naturaleza de las sociedades que entraron en contacto a comienzos del siglo XVI. En este sentido, la arqueología debe ser comprendida como una fuente de información fundamental para entender la estructura social de las comunidades indígenas que habitaban el altiplano cundiboyacense antes del arribo de los europeos.

Algunos desarrollos teóricos y metodológicos que la arqueología ha experimentado en las últimas décadas permiten la construcción de puentes entre ella y otras ciencias sociales, a propósito de problemáticas que ahora son comunes. De forma general, el avance en los métodos para la reconstrucción de los patrones de asentamiento se convierte en una ventana para la comprensión de las dinámicas sociales de las sociedades prehispánicas y, en particular, para el entendimiento de sus transformaciones y de su integración a la sociedad colonial. Hasta hace relativamente poco, una tradición historiográfica basada exclusivamente en fuentes escritas en el período colonial sostuvo que el patrón de asentamiento de los indígenas que habitaban el altiplano cundiboyacense en la época inmediatamente anterior al arribo de los europeos era fundamentalmente disperso; esta premisa se convirtió en el punto de partida a partir de la cual se discutieron aspectos relacionados con la experiencia indígena respecto a las políticas españolas que propendieron por su congregación en núcleos urbanos. La imagen resultante fue la de viviendas indígenas diseminadas a través del territorio, distanciadas miles de metros unas de otras.

El análisis de los patrones de asentamiento del periodo Muisca Tardío (700-450 a. P.) de seis regiones dentro del altiplano cundiboyacense provee una imagen ciertamente diferente a aquella construida con base en las fuentes primarias. Los tres análisis efectuados en este estudio son congruentes y concluyentes respecto a que el patrón de asentamiento previo al arribo de los españoles puede ser caracterizado como agrupado. El análisis de vecino más próximo muestra que, exceptuando la época temprana (período Herrera 2000-1000 a. P.) en la región de Fúquene-Susa, los asentamientos de todas las zonas y períodos contaban con vecinos cercanos, configurando así un patrón agrupado. De forma más detallada, el análisis mediante la función K de Ripley demostró que el mencionado patrón es una tendencia que se mantiene desde apenas unos metros hasta distancias considerables. Ambos análisis presentan una confiabilidad estadística superior al 99 %. Finalmente, un análisis basado en áreas buffer, a distancias de 1 km, reveló que proporciones importantes de asentamientos tenían como mínimo un 10 % de vecinos en el rango de la mencionada distancia.

Si se comparan los resultados anteriormente resumidos con la información etnohistórica referente a lo que los europeos consideraban un asentamiento nucleado y uno disperso se observa un fuerte contraste entre uno y otro tipo de fuentes. Respecto a la nucleación, excepto el caso de la región de Sopó, los asentamientos presentan un patrón agrupado consistente hasta distancias que exceden los 5 km. En cuanto a la dispersión, es claro que las viviendas se encontraban a distancias menores a 2,5 km.

¿Cuál es la razón de este enorme contraste entre lo que ocurría justo antes del arribo de los europeos y lo que ellos documentaron apenas algunos años después de su llegada? Es claro que la información arqueológica no soporta la idea según la cual los patrones de asentamiento antes del arribo de los europeos fueran preponderantemente dispersos. La formulación de una política de congregación de indios y los esfuerzos por ponerla en práctica durante todo el período colonial indican que la dispersión era algo normal a mediados del siglo XVI. En pocas palabras, la disyuntiva entre las fuentes arqueológicas y etnohistóricas muestra un proceso de transformación radical de los patrones de asentamiento que tuvo lugar en apenas pocos años luego del arribo de los europeos. Los indígenas, habituados a vivir en relativa cercanía unos de otros, optaron por dispersarse y alejarse de los nuevos núcleos de población propuestos por los españoles. En este sentido, la habitación dispersa pudo ser una forma de resistencia adoptada por estas poblaciones aun a riesgo de la correspondiente pérdida en la intensidad de la interacción con sus vecinos, muchos de ellos seguramente familiares. Esta forma de resistencia tal vez tuvo como uno de sus objetivos la conservación de prácticas ancestrales relacionadas con la religiosidad. Es claro que el proyecto europeo de cristianización requería la agrupación de los nuevos creyentes (López 2001, 163-165), por lo que no es descabellado pensar que los indígenas fueran plenamente conscientes de ello y actuaran en consecuencia.