Introducción

En Europa, Norteamérica y Latinoamérica se han generado debates en la última década con respecto al modo en que el desarrollo y transferencia de tecnologías apropiadas (TA) debería favorecer los procesos de inclusión social y el empoderamiento sustentable en zonas rurales, con el objetivo de fortalecer los procesos sociales antes que los artefactos tecnológicos (Fressoli, Garrido, Picabea, Lalouf, & Fenoglio, 2013; Tabares & Correa, 2014). Esto debido a que se presenta una creciente discusión sobre el modelo lineal de desarrollo tecnológico en relación con las tecnologías que no son socialmente apropiadas (Fressoli, Garrido, Picabea, Lalouf, & Fenoglio, 2013), así como también hace falta consenso entre todos los actores sobre los ideales, las especificaciones y los objetivos que debe alcanzar el movimiento de las TA (Thomas, Juarez, & Picabea, 2015; Smith, 2016). Además, existe carencia de un revestimiento de elementos socioculturales y falta mayor relevancia en relación con aspectos económicos, de mercado e ingenieriles tras la incorporación del modelo neoliberal en la ciencia y la tecnología (Tabares & Correa, 2014; Fressoli & Arond, 2015). La anterior discusión conlleva al surgimiento de nuevas propuestas basadas en enfoques multidisciplinarios y multinivel como las tecnologías sociales, las innovaciones sociales y de base, y las tecnologías de inclusión social que determinen el éxito o fracaso de los procesos tecnológicos a nivel local (Hutchings, Parker, & Jeffrey, 2016; Ferrer, Ferrer, Sánchez, & Garfí, 2018); en donde los enfoques y propuestas metodológicas son articulados, participativos y horizontales, involucrando la sociedad civil, la academia, el sector públicoprivado y ONG’s en pro de la aceptación y difusión social tecnológica (Thomas, Juarez, & Picabea, 2015).

Existen estudios orientados hacia la relación entre la tecnología y los sujetos sociales, en donde se evidencia la relevancia de contrastar metodologías y herramientas que propicien la inclusión social en zonas rurales (Lee, Kim, Shin, & Hwang, 2018). Este tipo de estudios se convierten entonces en un foco emergente para rescatar y compilar los conocimientos metodológicos que involucran procesos de intervención realizados desde las TA con la inclusión de un enfoque social. Igualmente, esta orientación permite comprender el papel que juegan los actores sociales en los procesos de desarrollo de TA y, por lo tanto, se constituyen en un instrumento de conocimiento para ser utilizado en futuras investigaciones relacionadas con la inclusión de actores sociales durante el desarrollo y transferencia de TA en la ruralidad (Fuenfschilling & Truffer, 2016). Según (Smith, 2016), las TA tienen su nicho en el movimiento social, el cual ha jugado un papel importante para el aumento de la inclusión principalmente de los grupos excluidos en los procesos de transferencia tecnológica y la satisfacción de necesidades básicas mediante el reconocimiento de derechos, autoridad y oportunidades.

Actualmente, los estudios sobre tecnología y sociedad se centran en cinco enfoques: (i) determinista (Belmonte, Caso, & Fernández, 2013), (ii) sociotécnico (Thomas, Juarez, & Picabea, 2015); y finalmente, los tres postulados por (Tabares & Correa, 2014): (iii) de sistemas, (iv) actor red y (v) el constructivista social. Es importante resaltar que, excluyendo el enfoque determinista, los otros cuatro enfoques rompen con el paradigma de desarrollo tecnológico lineal, centrándolos dentro del paradigma sociocrítico; esto con el fin de generar posiblemente nuevos conocimientos con respecto a la tecnología y aspectos socioculturales en la ruralidad.

Este artículo de revisión tiene por objetivo principal estudiar las tendencias metodológicas a nivel mundial de TA desarrolladas en zonas rurales con inclusión social. Adicionalmente, se identifican las herramientas desarrolladas durante los procesos de inclusión en comunidades rurales. Se estudian también las variables y factores considerados por las metodologías y herramientas identificadas. Por último, se estudian las tendencias temporal, geográfica y sectorial en relación con el uso de las metodologías y herramientas identificadas, y los actores sociales involucrados.

Materiales y método

Detección de información

Para la detección de información se realizó una revisión sistemática bajo los criterios establecidos por (Livoreil, y otros, 2017). La búsqueda se realizó durante el periodo comprendido entre los años 2009-2018. Se utilizaron las siguientes bases de datos electrónicas: Scopus, ScienceDirect, Scielo y Google Académico. Se consideraron artículos relacionados con TA en las áreas temáticas de ingeniería, ciencias medioambientales, ciencias sociales, psicología y multidisciplinarios. Durante la revisión bibliográfica no se aplicaron restricciones de idioma, y no se incluyeron patentes y citas.

Durante la primera fase de revisión de literatura (Fase 1), se utilizaron las siguientes palabras clave en español e inglés: tecnología apropiada (appropriate technology), transferencia tecnológica (technology transfer), rural (rural), social (social), enfoque sociotécnico (sociotechnical approach) y metodologías (methodologies) (Tabla 1). La detección de información en las bases de datos electrónicas se realizó considerando el título, resumen y palabras clave de los documentos. En la primera fase se detectaron 55.513 documentos, 97,7% artículos de investigación y 2,26% de revisión. Las bases de datos que detectaron el mayor número de documentos fueron Google Académico (60,4%) y Scopus (28,8%), seguida de ScienceDirect (9,70%) y Scielo (1,10%). Las palabras clave con mayor frecuencia de citación fueron “Tecnología apropiada” (49,6%) y “Transferencia tecnológica” (42,9%); mientras que las cadenas de palabras clave con mayor frecuencia de citación fueron “Tecnología apropiada” “Social” “Rural” (1,08%), y “Tecnología Apropiada” “Transferencia” (1,0%).

Tabla 1 Fases 1 y 2 durante la revisión de literatura.

| Criterios de búsqueda | Scopus | Science Direct | Scielo | Google Académico | Documentos (Fase 1) (%) | Documentos seleccionados (Fase 2) (%) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Término de búsqueda | Tecnología apropiada | 6.184 | 5.355 | 200 | 15.600 | 49,2 | 0,15 |

| Transferencia Tecnológica | 8950 | - | 200 | 14.500 | 42,6 | 0,04 | |

| Enfoque sociotécnico | 446 | - | 200 | 2.670 | 6,00 | 0,27 | |

| Cadena de búsqueda | Tecnología apropiada y transferencia | 318 | - | - | 220 | 0,96 | 0,55 |

| Tecnología apropiada, social y rural | - | - | - | 600 | 1,08 | 1,00 | |

| Tecnología apropiada y metodología | - | - | - | 70,0 | 0,10 | 1,42 | |

| Total de artículos detectados % | 28,6 | 9,70 | 1,10 | 60,5 | 100 | ||

| Artículos seleccionados | N=71 | ||||||

Fuente: Elaborado por los autores.

Selección de la información

Durante la segunda fase de revisión (Fase 2), los artículos detectados se sometieron a un proceso de análisis de contenido en tres niveles a partir de las metodologías de criterios de inclusión y exclusión propuestas por (Fu, Kok, Dankbaar, Ligthart, & Van Riel, 2018). Al respecto, el primer nivel de análisis se basó en el título del documento. Posteriormente, en el segundo nivel de análisis cada documento fue evaluado a partir de su resumen. Por último, el tercer nivel de análisis de contenido estuvo centrado en el texto completo del documento. Con los documentos que superaron los tres niveles de análisis se construyó una base de datos con la siguiente información: base de datos de origen, año de publicación, título del documento, autores y enlace de búsqueda o DOI.

Durante los tres niveles de análisis de contenido se tuvieron en cuenta como criterios de inclusión de información que los documentos estuvieran asociados con los siguientes aspectos: (i) desarrollo, (ii) adopción, e (iii) implementación tecnológica. Por otro lado, los criterios de exclusión fueron los siguientes: (i) estudios con duplicaciones en las bases de datos, (ii) estudios de construcción, adecuación o transferencia tecnológica que no incluyeron en su metodología participación social, (iii) estudios no dirigidos a la población rural, y (iv) estudios basados exclusivamente en el desarrollo de la tecnología. El análisis de contenido en tres niveles fue desarrollado mediante los motores de búsqueda de las bases de datos Scopus y ScienceDirect. Finalmente, se seleccionaron en total 71 documentos para la construcción del presente artículo de revisión.

Análisis de la información

Se empleó el método de síntesis cualitativo (Fu, Kok, Dankbaar, Ligthart, & Van Riel, 2018), en el cual se organizaron, clasificaron y relacionaron los estudios en categorías lógicas dentro de la base de datos. La base de datos desarrollada consideró las siguientes variables: (i) criterio de búsqueda empleado, (ii) ubicación geográfica, (iii) actor social involucrado, (iv) metodología empleada, (v) herramienta de trabajo, (vi) factores y variables considerados, y (vii) sector de aplicación. El análisis de la información se realizó mediante el programa informático Atlas ti V.7.5.16, y para el análisis estadístico descriptivo se utilizó el programa informático Microsoft Excel V.2016. Finalmente, se establecieron las siguientes categorías de análisis sobre los aspectos relevantes de las metodologías en procesos con TA en la ruralidad: (i) metodologías, enfoques y herramientas, (ii) factores y variables de estudio, y (iii) tendencia temporal, geográfica y sectorial.

Resultados y discusión.

Metodologías, enfoques y herramientas

La revisión permitió identificar 22 metodologías asociadas con procesos de TA en zonas rurales, entre las que se destacaron las siguientes por su frecuencia de citación (Tabla 2):

investigación-acción-participación/IAP (11,8%), cuantitativa (11,8%), mixta (10,3%), y cualitativa (10,3%). Sin embargo, con el avance de los instrumentos electrónicos (e.g., celulares, computadores y videocámaras) la difusión de las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) mediante el SMS e internet o App, y el acceso de la población mundial a la tecnología sin importar su condición económica, el nivel de aislamiento, el género o nivel de educación; ha detonado en los últimos cinco años en una mayor interacción de las poblaciones rurales con plataformas virtuales o aplicaciones, que les permitieron llevar a cabo procesos comunicacionales entre el conocimiento científico, tradicional y local sobre las TA que pudieron implementar en pro del desarrollo territorial.

De esta manera, las metodologías presentadas en la Tabla 2 probablemente aportaron elementos clave en la relación tecnología y sociedad, redirigieron procesos deterministas con TA hacia tecnologías socialmente apropiadas, participativas y de inclusión social; como lo atribuyen (Chen, 2018) y (Ulsrud, Rohracher, & Muchunku, 2018a), los cuales resaltan que el éxito de una transferencia o adopción puede relacionarse con el aprendizaje intercultural colectivo, el intercambio de experiencias, la comprensión rigurosa de los hallazgos, la construcción de conciencia social y el ajuste de políticas públicas entorno a una población o gobierno. Asimismo, es importante priorizar en las características propias de los usuarios y establecer un diálogo horizontal entre los ofertantes tecnológicos, las comunidades rurales, los actores locales y académicos (Garrido, Lalouf, & Thomas, 2011; Méndez-Fajardo, Opazo, Romero-Picón, & Pérez-Muzuzu, 2011).

Tabla 2 Metodologías, enfoques y herramientas detectadas en experiencias de TA rurales con inclusión social.

| Metodología de diseño a | Efq. b | Herramientas de recolección c | Actor social d | Referencia (n = 71) | |||||||||||||||

| R | O | Op | E | En | Dg | T | Md | C | V | L | J | TIC | P | Ec | M | ||||

| IAP (n = 9) | A | X | X | X | X | X | X | 1, 15, 17, 21 | Rawat, y otros (2010) | ||||||||||

| X | X | 7,14 | Garrido, y otros (2010) | ||||||||||||||||

| X | X | X | 1,7 | Escalante, y otros (2010) | |||||||||||||||

| X | X | X | 1,4, 7,15 | Arach, y otros (2010) | |||||||||||||||

| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | Méndez, y otros (2011) | ||||||||

| X | X | X | X | X | 14 | Garrido, y otros (2011) | |||||||||||||

| X | X | X | X | 11 | Belmonte, y otros (2012) | ||||||||||||||

| X | X | X | 14 | Acero, y otros (2016) | |||||||||||||||

| X | X | X | X | X | 3, 15, 22 | Ulsrud, y otros (2018ª) | |||||||||||||

| Cualitativa (n = 9) | G | X | X | X | X | X | X | 11 | Escalante, y otros (2013) | ||||||||||

| X | X | 5 | Klintenberg, y otros (2014) | ||||||||||||||||

| X | X | X | X | 15, 16, 17, 19 | Franco, y otros (2015) | ||||||||||||||

| X | 1, 7, 15, 21, 22 | Phoochinda y Khoasitthiwong (2015) | |||||||||||||||||

| X | 1, 7, 15, 21, 22 | Lawther (2017) | |||||||||||||||||

| X | X | 12 | Ockwell, y otros (2018) | ||||||||||||||||

| X | X | X | X | 10, 17, 20, 22 | Nasrat, y otros (2018) | ||||||||||||||

| X | X | X | 14, 15 | Chen (2018) | |||||||||||||||

| X | X | X | 1 | Wanzuu y Leal (2018) | |||||||||||||||

| Cuantitativa (n= 9) | B | X | X | 7 | Bahena y Tornero (2009) | ||||||||||||||

| X | X | X | 8, 7 | Ding, y otros (2014) | |||||||||||||||

| X | X | 7 | Benítez, y otros (2014) | ||||||||||||||||

| X | 1 | Mottaleb, y otros (2016) | |||||||||||||||||

| X | X | 1 | Hasan, y otros (2017) | ||||||||||||||||

| X | X | X | X | X | X | 7 | Rúa (2017) | ||||||||||||

| X | X | 2, 6 | González y Servín (2017) | ||||||||||||||||

| X | X | 1 | Verkaart (2018) | ||||||||||||||||

| X | 5 | Diriba (2018) | |||||||||||||||||

| Mixta (n=7) | C | X | X | X | X | 1,19,20 | Agyei (2016) | ||||||||||||

| X | X | X | 14 | Manalo, y otros (2016) | |||||||||||||||

| X | X | X | X | X | 1 | Isgren y Ness (2017) | |||||||||||||

| X | X | X | 1, 7, 16 | Pereira, y otros (2018) | |||||||||||||||

| X | X | X | 3,7,13 | Rantna (2018) | |||||||||||||||

| X | X | X | X | X | 4 | Díaz, y otros (2018) | |||||||||||||

| X | X | X | X | 1, 15, 19 | Kahan, y otros (2018) | ||||||||||||||

| Estudio de caso (n=4) | A | X | X | X | 7, 8, 13 | Torretta, y otros (2012) | |||||||||||||

| X | X | X | X | X | X | 3,15, 16 | Ahlborg y Sjöstedt (2015) | ||||||||||||

| X | X | X | X | X | 1 | Mango y Hebinck (2016) | |||||||||||||

| X | X | 7,15 | Ferrer, y otros (2018) | ||||||||||||||||

| Enfoque sociotécnico (n=3) | D | X | X | X | X | 14, 18 | Crossland, y otros (2015) | ||||||||||||

| X | 1, 10, 21 | Benouniche, y otros (2016) | |||||||||||||||||

| X | X | X | X | X | 3 | Ulsrud, y otros (2018b) | |||||||||||||

| MCDA (n = 3) | B | X | X | 7,13, 15 | Tamir, y otros (2015) | ||||||||||||||

| X | X | X | X | 7 | Pagsuyoin, y otros (2015) | ||||||||||||||

| X | X | 7,13, 15 | Vaccari, y otros (2017) | ||||||||||||||||

| Proceso de innovación ascendente (n=3) | F | X | X | 7 | Latoufis, y otros (2015) | ||||||||||||||

| X | X | X | 1 | Makini, y otros (2018) | |||||||||||||||

| X | 16 | Swan, y otros (2018) | |||||||||||||||||

| Modelo UTAUT | B | X | X | X | X | 14 | Lee, y otros (2018) | ||||||||||||

| X | 7 | Rezaei y Ghofranfarid (2018) | |||||||||||||||||

| IREPA (n=2) | E/H | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | Winkler, y otros (2017) Winkler, y otros (2018) | ||||||||

| Técnicas participativas de consulta (n=2) | E | X | X | X | 7 | Belmonte, y otros (2009) | |||||||||||||

| X | X | X | X | X | 7, 14, 15, 21 | Belmonte, y otros (2011) | |||||||||||||

| Etnografía (n= 2) | A | X | X | X | X | 16,17 | Hutchings, y otros (2016) | ||||||||||||

| X | X | 2, 16,17, 21 | Ten y Boni (2016) | ||||||||||||||||

| Sistematización de experiencia | G | X | X | X | X | X | 13 | Belmonte, y otros (2013) | |||||||||||

| Evaluación formativa desde una perspectiva de gestión | A | X | X | 2,7 | López, y otros (2018) | ||||||||||||||

| Metodología de diseño jerárquico | X | X | 11 | Domenech, y otros (2015) | |||||||||||||||

| MFA | X | X | X | X | X | 1,7 | Krause y Vera (2017) | ||||||||||||

| SD | B | X | X | X | X | 7.16, 17, 19 | Ngai y Fenner (2014) | ||||||||||||

| DEA | X | 1 | Njiraini y Guthiga (2013) | ||||||||||||||||

| CLD | X | 7 | Gómez, y otros (2013) | ||||||||||||||||

| CFA | X | X | X | X | 12, 21 | Henriques y Louis (2011) | |||||||||||||

| Diseño de investigación ex-post facto | C | X | X | X | X | 1 | Afroz y Singh (2018) | ||||||||||||

| Modelo de efectos de tratamiento | B | X | Gezahegn, y otros (2018) | ||||||||||||||||

| No especifica (n = 4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14 | Muckerjee (2014); Bauer (2016); Biratu y Asmamaw (2016); White, y otros (2017); Monzón, y otros (2018) | ||||||

| Frecuencia de HRe | 31 | 11 | 13 | 34 | 38 | 19 | 16 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 2 | |||

Nota: a IAP: Investigación-acción-participación; MCDA: Enfoque de análisis de decisión de criterios o de atributos múltiples; IREPA: Evaluación integrada del Potencial de Energía Renovable; MFA: Análisis de flujo de materiales; SD: Dinámica de sistemas; DEA: Método de análisis envolvente de datos; CLD: Diagrama de bucle causal; CFA: Análisis del Factor de Capacidad. b A: Cualitativo; B: Cuantitativo; C: Mixto; D: Sociotécnico; E: participativo; F: Diseño abierto; G: Sociocrítico; H: de arriba hacia abajo. c Rc: Recopilación de datos o información secundaria; Od: Observación directa; Op: Observación participante; E: Encuesta; En: Entrevista; Dg: Discusiones, diálogos, reuniones, charlas o asambleas grupales; T: Talleres, juegos, capacitaciones o ejercicios participativos; Md: Mediciones; C: caminatas en transepto o narrativas; V: visitas de campo; L: Análisis de laboratorio; J: Juicios de expertos; TIC: Tecnologías de comunicación e informáticas; P: Codesarrollo de prototipos; Ec: Estudios de caso; M: Mapeo con GPS. d 1: Agricultores; 2: Comunidades indígenas; 3: Aldeanos o aldeas; 4: Campesinos; 5: Afrodescendientes; 6: población no indígena; 7: jefes de familia o familias rurales; 8: Mujeres; 9: Ancianos; 10: Artesanos; 11: Comunidades alto andinas; 12: Comunidades marginadas y pobres; 13: Cooperativas, miembros, asociaciones campesinas, centros comunitarios, agencias; 14: Escuelas rurales (Directivos, Docentes o estudiantes); 15: Académicos o expertos; 16: Representantes locales o políticos; 17: ONG’s, activistas, movimientos sociales; 18: Clínicas; 19: Sector productivo; 20: Instituciones financieras y bancarias; 21: Instituciones públicas; 22: Empresarios. e Número de veces de herramientas de recolección encontradas en los 71 artículos incluidos en la revisión.

Fuente: Elaborado por los autores.

Adicionalmente, se evidenció en la revisión que las tecnologías incorporadas en la ruralidad tuvieron una mayor aceptación cuando se permitió la inclusión social en el diseño de estrategias, criterios de decisión e instrumentos de política pública (Franco, Belmonte, Garrido, & Díscoli, 2015; Diriba, 2018). Las 22 metodologías detectadas en este estudio se podrían agrupar en los siguientes ocho enfoques (Tabla 2): cualitativo (36,6%), cuantitativo (29,5%), mixto (18,3%), participativo (7,00%), sociotécnico (4,20%), sociocrítico (4,20%), diseño abierto (4,20%), y de arriba hacia abajo (2,80%). En este sentido, la existencia de esta gamma de enfoques permitió inferir que el uso por parte de los investigadores fue significativo para la selección, transferencia y adopoción de TA en el contexto rural, ya que al alejarse del paradigma determinista lineal se pudieron superar dificultades y limitantes en procesos y programas tecnológicos.

Asimimo, se observó que el 77,3% de los enfoques metodológicos detectados integraron la visión sociocultural y las potencialidades económicas e institucionales a nivel local, que complementaron la formulación de soluciones tecnológicas, la elaboración de ideologías socialmente adecuadas y la transformación territorial (Fressoli, Garrido, Picabea, Lalouf, & Fenoglio, 2013; López, Domenech, & Ferrer, 2018). Es importante destacar, que la variedad de metodologias y enfoques hallados en este estudio pudieron ser resultado de las frecuentes experiencias rurales en TA efectuadas con incompatibilidades metodológicas, que posiblemente crearon la necesidad de reexaminar el proceso de transición tecnológica desde un enfoque holístico que integró temas y conocimientos locales, de participación, empoderamiento y reconocimiento social (Ockwell, Hansen, Haselip, & Nygaard, 2018).

La revisión de literatura también permitió evidenciar 16 herramientas de recolección de información (Tabla 2) y 25 herramientas de análisis de información (Tabla 3). Entre las herramientas de recolección de información con mayor frecuencia de citación se encontraron las siguientes: encuesta (52,1%), entrevista (47,9%), y recopilación de información secundaria (43,6%). Se identificaron también otras herramientas de recolección de información, como por ejemplo: discusiones, diálogos o charlas formales e informales (26,7%), talleres, seminarios, juegos o ejercicios prácticos (22,5%), codesarrollo de prototipos (12,6%), y uso de productos de video multimedia, plataformas de innovación, internet y mensajes de texto de celular (9,80%). Estas herramientas implicaron una participación directa de la comunidad rural sobre las TA para generar propuestas innovadoras e integrales (Belmonte, Escalante, & Franco, 2012; Franco, Belmonte, Garrido, & Díscoli, 2015).

Tabla 3 Herramientas de análisis utilizadas en experiencias rurales de TA con inclusión social

| N° | Herramienta de análisis | porcentaje de uso (n = 71) |

| 1 | Análisis Estadístico a | 22,1 |

| 2 | Triangulación | 16,2 |

| 3 | Evaluación multicriterio | 8,80 |

| 4 | Modelo econométrico | 8,80 |

| 5 | Análisis cualitativo b | 5,90 |

| 6 | Modelación y simulación | 4,40 |

| 7 | Modelos de ecuaciones estructurales (SEM) | 2,90 |

| 8 | Análisis FODA | 2,90 |

| 9 | Análisis costo/beneficio | 2,90 |

| 10 | Modelo CIPP-I | 2,90 |

| 11 | Interfaz de usuario en línea (monitoreo remoto) | 2,90 |

| 12 | Evaluación de factores determinantes (EMC | 2,90 |

| 13 | ||

| 14 | Jerarquía Analítica adaptada (aAHP) | 2,90 |

| 15 | Técnica de Clasificación Simple de Atributos Múltiples (SMART) | 2,90 |

| 16 | Modelo basado en lógica difusa | 1,50 |

| 17 | Análisis sociotécnico | 1,50 |

| 18 | Modelo Logit | 1,50 |

| 19 | Modelo probit multinomial | 1,50 |

| 20 | Modelo Matlab | 1,50 |

| 21 | Modelo matemático de proximidad | 1,50 |

| 22 | Perspectiva multinivel (MLP) y gestión estratégica de nichos | 1,50 |

| 23 | Análisis de sensibilidad Método de entropía de Shannon | 1,50 |

| 24 | Análisis de diagrama de bucle | 1,50 |

| 25 | Prueba de hipótesis informal/ Evaluación de comunidad (CFA) | 1,50 |

| 26 | Análisis de laboratorio | 1,50 |

Nota: a Distribuciones de frecuencia, análisis de regresiones, test-z, análisis de varianza, pruebas de correlaciones. b Análisis de Temáticas, de contenido, de discurso y de marco conceptual.

Fuente: Elaborado por los autores

Con respecto a las herramientas de análisis de información detectadas, se evidenció que el 80,0% correspondieron a métodos matemáticos, económicos y estadísticos empleados para procesar, sistematizar y analizar la información de manera objetiva (Tabla 3). Se evidenció también que las herramientas de análisis más recurrentes por su frecuencia de citación fueron las siguientes: análisis estadístico (22,1%), métodos de triangulación (16,2%), evaluación multicriterio (8,80%), modelos econométricos (8,80%) y análisis cualitativo (5,90%). La modelación y simulación (4,40%) fue otra de las herramientas de análisis que recientemente han sido incorporadas por los investigadores para explicar la relación sociedad-tecnología y artefacto-usuario en la ruralidad y, de esta manera, poder validar las herramientas de análisis que permitieron clasificar y seleccionar las opciones de TA (Torretta, Conti, Leonardi, & Ruggieri, 2012; Ferrer, Ferrer, Sánchez, & Garfí, 2018). Se sugiere que la triangulación, el análisis por evaluación multicriterio y la combinación de herramientas han sido un aporte valioso y eficaz para la resolución de problemas complejos y encontrar factores condicionantes al proceso tecnológico dentro del desarrollo rural inclusivo. Las anteriores herramientas de análisis fueron probablemente significativas para revelar la idoneidad de los procesos de adecuación sociotécnica, sistematizar experiencias, evaluar discursos y generar construcciones sociales en torno a proceso asociados con TA en poblaciones rurales.

Factores y variables de estudio

Los resultados mostraron que los factores de evaluación vinculados a las metodologías de TA rurales con inclusión social fueron los siguientes según su frecuencia de citación (Tabla 2): social (81,0%), técnico (55,8%), económico (54,4%), ambiental (30,9%), institucional (22,0%) y cultural (10,3%). Lo anterior permitió inferir que el factor social fue clave en los procesos de TA en el ámbito rural, posiblemente para interpretar las múltiples interacciones entre sociedad, naturaleza y tecnología, los procesos de inclusión social, y la aceptación de artefactos provenientes desde las TA. En este sentido, las metodologías detectadas en la revisión estuvieron posiblemente enmarcadas en el desarrollo inclusivo, ya que dentro de éste se trabajó bajo una perspectiva exclusivamente social a diferencia de otras experiencias que se centraron netamente en el aspecto técnico o el impacto económico de las TA (Franco, Belmonte, Garrido, & Díscoli, 2015). Al respecto, (Acero, Ramírez, Peralta, Payán, & Espinosa, 2016) reportaron que la investigación en el ámbito social fue crucial para producir conocimiento, aprendizaje colectivo y cambios en los sujetos desde nuevas racionalidades. Los resultados también mostraron que los factores económico, técnico y ambiental se vincularon con el factor social, y entre sí en la planeación metodológica de las experiencias evaluadas. Para el caso del factor cultural y factor institucional, la asociación y citación fue menos frecuente con los otros factores, no obstante, han tomado probablemente mayor relevancia en los procesos de transferencia tecnológica porque facilitan una mejor comprensión de la relación entre desarrollo tecnológico, inclusión social y desarrollo de políticas de innovación en la ruralidad.

Al respecto, (Fressoli, Garrido, Picabea, Lalouf, & Fenoglio, 2013) reportaron que si se quieren dar soluciones tecnológicas a las realidades rurales, se debe asociar la dimensión cultural, revistiendo las intervenciones con TA de conocimientos ancestrales, tradicionales o locales de las comunidades. Lo anterior, con el fin de generar posiblemente un empoderamiento de cada uno de los actores y poder tener éxito en la intervención o transferencia de nuevas tecnologías en servicios como la energía, agua potable, saneamiento básico, salud y agricultura. (Fressoli & Arond, 2015) y (Thomas, Juarez, & Picabea, 2015) reportaron hallazgos similares en comunidades rurales. Por lo tanto, los resultados sugirieron la necesidad de incrementar la articulación entre el factor social con el factor cultural e institucional en el desarrollo de procesos con TA, para propiciar la interacción humana, política y organizativa en la ruralidad. Estos factores fueron determinantes en las intervenciones para evitar que los actores involucrados cayeran en determinismos tecnológicos y lograran generar estrategias sociotécnicas e institucionales en pro del desarrollo sustentable de las comunidades rurales (Winkler, Lemke, Ritter, & Lewandowski, 2017).

Adicionalmente, la revisión de literatura permitió detectar 24 variables principales de estudio asociadas con TA rurales con inclusión social según su frecuencia de citación: transferencia (12,7%), implementación (11,2%), evaluación (11,2%), adopción (8,40%), uso (8,40%), gestión (7,0%), participación (7,0%), selección (4,20%), percepción (4,20%), difusión (4,20%), diseño (4,20%), adecuación sociotécnica (2,81%), sostenibilidad (1,40%), promoción (1,40%), tecnologías sociales (1,40%), factores de asociación (1,40%), estado operativo (1,40%), desarrollo de políticas (1,40%), enseñanza (1,40%), desarrollo inclusivo (1,40%) y transición sociotécnica (1,40%). Los resultados mostraron que las variables transferencia, implementación y evaluación fueron las más relevantes durante la investigación de tecnologías rurales socialmente apropiadas, posiblemente porque buscaron analizar de manera crítica y objetiva el proceso de transferencia tecnológica, los problemas de adopción, apropiación y empoderamiento tecnológico, las potencialidades de las comunidades rurales y las limitaciones generadas en la dimensión sociocultural y política. Al respecto, (Garrido, Lalouf, & Thomas, 2010) y (Ockwell, Byrne, Hansen, & Haselip, 2018) reportaron hallazgos similares en comudidades rurales.

Adicionalmente, los resultados mostraron que el 79,2% de las veces los investigadores utilizaron metodologías cualitativas y mixtas para estudiar las tres variables de mayor frecuencia de citación (transferencia, implementación y evaluación), fomentando la inclusión social desde una perspectiva interdisciplinaria y participativa para la evaluación, el monitoreo y análisis del grado de aceptación, impacto y difusión de las TA dentro de las comunidades rurales; como también lo reportaron (Winkler, Lemke, Ritter, & Lewandowski, 2017) y (Ulsrud, Rohracher, & Muchunku, 2018a), en donde el rol fundamental de la participación comunitaria rural fue impresindible en procesos de TA. Por otro lado, los hallazgos mostraron que probablemente han emergido nuevas variables de estudio en paralelo a los criterios sociales, culturales e institucionales; estas variables con menor frecuencia de citación fueron: enseñanza (Manalo, y otros, 2016), desarrollo inclusivo (Ockwell, Byrne, Hansen, & Haselip, 2018) y transción socioténica (Nasrat, Sadat, & Sapi, 2018). Esto sugirió que el surgimiento de estas variables posiblemente sea el reflejo de la importancia que ha ido tomando la relación sociedad-tecnología desde perspectivas dirigidas a la justicia social, la educación ambiental, la igualdad de género y el desarrollo humano. En este sentido, (Nasrat, Sadat, & Sapi, 2018) reportaron que la construcción de metodologias con inclusion social han aportado a la comprensión del papel que jugaron los actores sociales, la enseñanza de herramientas metodológicas y la formulación de estrategias apropiadas en procesos con TA; los cuales posiblemente influyeron en la reducción de la pobreza e inequidad en el sector rural.

Tendencia temporal, geográfica y sectorial

Los resultados mostraron que durante el periodo de estudio (2009-2018) las metodologías utilizadas para intervenciones con TA han cambiado su paradigma determinista por un paradigma sociocrítico con inclusión social, donde posiblemente la dimensión social y cultural fueron claves para el éxito de las TA en comunidades rurales (Tabla 2). Asimismo, desde el año 2015 con el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y web emergieron nuevas metodologías que probablemente acercaron a las comunidades aisladas y pobres al conocimiento técnico, al diseño e innovación de TA, y al empoderamiento de iniciativas tecnológicas que promovieron el desarrollo rural mediante la combinación de conocimientos locales, materiales asequibles y criterios de decisión concertados. Los hallazgos también evidenciaron que las herramientas de recolección y análisis con mayor frecuencia de citación fueron vigentes y constantes a lo largo del periodo de estudio, es decir, que durante la última década éstas probablemente han sido recurrentes durante el desarrollo de TA en la ruralidad (Tabla 3).

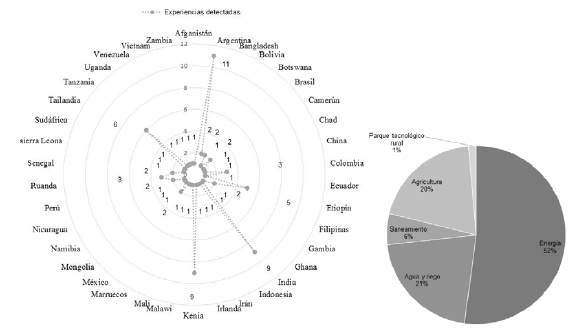

Por otro lado, los resultados sugirieron que los continentes con mayor porcentaje de reportes de experiencias rurales en TA con inclusión social fueron África (36%) y Asia (30,7%), albergando entre los dos el 66,7% de las experiencias en los documentos seleccionados para este estudio. Los países con mayores experiencias en orden de importancia fueron los siguientes (Figura 1): Kenia (10,5%), India (10,5%), Tanzania (6,98%) y Etiopía (5,61%). Lo anterior probablemente debido a que países como India desde 1950 han trabajado en sistemas apropiados de energía, saneamiento básico y agricultura, además de generar alianzas Sur-Sur entre países asiáticos y africanos para cubrir las necesidades de comunidades rurales, marginadas y pobres (Chen, 2018; Ulsrud, Rohracher, Winther, Muchunku, & Palit, 2018b). Los hallazgos también mostraron que en el continente americano se presentaron un 32,0% de las experiencias seleccionadas. No obstante, fueron pocos los países del continente americano que evidenciaron experiencias en TA rurales (Figura 1) y la frecuencia de las experiencias detectadas fue baja en comparación con países africanos (e.g., Kenia, Tanzania y Etiopia).

El país más relevante en este aspecto en América fue Argentina (12,0%), siendo no solo significativo para el continente, sino posiblemente un referente durante la década a nivel mundial en inclusión social de TA rurales. Lo anterior, se debió posiblemente a que desde 1990 en América del Sur, específicamente en Argentina, se promovió el cambio de paradigma determinista hacia nuevos pensamientos socioculturales y políticos, de resistencia, autonomía e inclusión en comunidades rurales, aisladas, pobres y vulnerables (Thomas, Juarez, & Picabea, 2015; Fressoli & Arond, 2015). Esto posiblemente redefinió la relación entre los grupos sociales, los artefactos tecnológicos y los métodos utilizados en la vida rural para la producción y el consumo de tecnología. En cuanto al continente europeo, los resultados evidenciaron que solo se registró el 1,0% de las experiencias detectadas, siendo Irlanda el país más relevante en este aspecto.

Fuente: Elaborado por los autores

Figura 1 Distribución de experiencias continentales y tendencia sectorial en el uso de TA rurales con inclusión social.

La Figura 1 también presenta la tendencia sectorial con respecto al uso de TA rurales durante la década de estudio (2009-2018). Se evidenció que el sector de energía asoció el 52,0% de las experiencias detectadas, siendo posiblemente el área de mayor importancia para este estudio. Los resultados mostraron que las principales TA consideradas a nivel energético fueron las siguientes: sistemas solares (67,6%) en África (52,0%) y América (32,0%), digestores de biogás (18,9%) en América (57,1%) y África (28,6%), sistemas eólicos (10,8%) en África (75,0%), e hidroeléctricos (2,70%) en África; los cuales fueron utilizados para la cocción de alimentos y el suministro de electricidad rural. Los estudios detectados en el sector de energía se situaron principalmente en el continente africano y americano, debido posiblemente a los impactos generados por el cambio climático, la vulnerabilidad de los ecosistemas, y el nivel de desarrollo rural de las comunidades. Al respecto, (Benítez, Jerez, Pompa, Tamayo, & De la Rosa, 2014) reportaron que fue necesaria la provisión e integración de energías en el ordenamiento territorial para poder mejorar los servicios básicos rurales en estos dos continentes. Los resultados también mostraron en el marco del uso de TA rurales que los sectores de agricultura, y agua (abastecimiento), riego y saneamiento fueron fundamentales para los siguientes continentes: Asia (41,2%), África (35,3%) y América (20,6%). Los hallazgos también evidenciaron que el sector de parque tecnológico rural fue una iniciativa innovadora, inclusiva y multifuncional en Afganistán para contribuir con la disminución de la pobreza y el desarrollo rural (Nasrat, Sadat, & Sapi, 2018).

Finalmente, este estudio evidenció que en las experiencias de TA rurales se contó posiblemente con la participación de 22 actores sociales (Tabla 2). El orden de importancia para los principales actores según su frecuencia de citación fue el siguiente: jefes de familia/familias rurales (35,2%), agricultores (29,6%) y académicos/expertos (16,9%). Por el contrario, los actores menos involucrados fueron los siguientes: representantes locales/ONG’s/activistas/ movimientos sociales (5,60%) e instituciones públicas (2,80%).

Conclusiones

En este estudio, los resultados permiten detectar 22 metodologías asociadas con procesos de TA rurales con inclusión social, entre las cuales se destacan por su mayor frecuencia de citación las siguientes: investigación-acción-participación (11,8%), cuantitativa (11,8%), mixta (10,3%) y cualitativa (10,3%). Todas las metodologías detectadas pueden posiblemente ser agrupadas en los siguientes ocho enfoques: cualitativo (36,6%), cuantitativo (29,5%), mixto (18,3%), participativo (7,00%), sociotécnico (4,20%), sociocrítico (4,20%), diseño abierto (4,20%), y de arriba hacia abajo (2,80%).

Se observa también que en el 77,3% de los enfoques, la integración de una visión sociocultural y las potencialidades económicas e institucionales son probablemente fundamentales para el desarrollo de TA colectivas y socialmente adecuadas para la transformación territorial rural.

Los hallazgos también permiten identificar las herramientas de recolección de información más significativas en procesos de TA rurales con inclusión social, según su frecuencia de citación: encuesta (52,1%), entrevista (47,9%) y recopilación de información secundaria (43,6%). Igualmente, se identifican las siguientes principales herramientas de análisis de información en este tipo de procesos: análisis estadístico (22,1%), triangulación (16,2%), evaluación multicriterio (8,80%), modelos econométricos (8,80%) y análisis cualitativo (5,90%). Los resultados sugieren que la combinación de las herramientas de recolección y análisis de la información probablemente favorecen los objetivos de las TA, evitando efectos no deseados y orientando los procesos de adecuación sociotécnica en zonas rurales.

Adicionalmente, los resultados sugieren los siguientes factores principales de estudio en procesos de TA rurales con inclusión social: social (81,0%), técnico (55,8%), económico (54,4%), ambiental (30,9%), institucional (22,0%) y cultural (10,3%). En efecto, el factor social es el principal en este tipo de procesos. Al interior de estos factores se identifican las siguientes variables principales de estudio: transferencia de TA (12,7%), implementación de TA (11,2%) y evaluación de TA (11,2%). Esto sugiere que las comunidades rurales posiblemente se deben involucrar como sujetos activos con el fin de evaluar, monitorear y analizar las TA desde una perspectiva interdisciplinaria y participativa. Los resultados insinúan también que los continentes con un mayor número de experiencias en TA rurales con inclusión social son África (36,0%) y Asia (30,7%). El continente americano asocia el 32,0% de las experiencias. Al respecto, Argentina se destaca como el país de mayor cantidad de experiencias a nivel mundial (12,0%).

Se evidencia también que el sector de energía asocia el 56,0% de las experiencias, específicamente para el desarrollo de sistemas solares, digestores de biogás y sistemas eólicos. Durante la década de estudio no se observan cambios significativos en relación con las metodologías, enfoques, variables, y herramientas de recolección y análisis de la información detectadas. Por último, los resultados de este estudio permiten profundizar el conocimiento metodológico aplicado en intervenciones con TA, y puede ser usado como un instrumento teórico para diseñar estrategias en comunidades rurales por parte de organismos públicos o privados. Lo anterior, posiblemente debido a que en este estudio se consolida preliminarmente el conocimiento disperso publicado en las bases de datos consultadas; lo cual permite tener una visión general de los avances y las tendencias del conocimiento durante la década de estudio.