Introducción

El contexto mundial nos muestra un fenómeno de envejecimiento poblacional, las Naciones Unidas en su comunicado “Perspectivas de la población mundial”, informaron que en el año 2017 en el mundo se registraron 962 millones de personas mayores de 60 años. Se espera que para el 2050, la población adulta mayor se duplique en 2100 millones y para el 2100, en 3100 millones, triplicándose así la población adulta (Monsalve, 2003; Naciones Unidas, 2017).

Los países de América Latina y el Caribe no son ajenos a estos cambios sociodemográficos; se ha incrementado la longevidad poblacional y los avances científico-técnicos repercuten en el mejoramiento de la calidad de vida y en la disponibilidad de los servicios de salud que han originado una transición demográfica acelerada, así mismo se observa un incremento en la expectativa de vida. En Colombia la expectativa para hombres es de 72 años y para las mujeres de 77 años, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE (2005) y Martínez (2010).

En el censo de 2005, en Colombia, el 9 % lo representaban los adultos mayores. En Medellín, la proyección del DANE sobre la población de adultos de 60 años o más, es de 264.409 para el año 2020. El área urbana de Medellín está conformada por 16 comunas, dentro de las cuales se ubican 249 barrios. La comuna 11, llamada “Laureles”, ubicada en la zona centro-occidental, es accesible para la investigación, dada la diversidad tanto de estratos económicos como la carencia de barreras invisibles (Restrepo et al., 2013; Plan de Ordenamiento Territorial- POT, 2013).

Para determinar la calidad de vida de un adulto mayor, no sólo se deben conocer las cifras de morbilidad, mortalidad y supervivencia, sino su estado funcional (físico, psíquico y social), su participación en la vida cotidiana y la percepción de bienestar de las personas de edad avanzada. La sexualidad se reconoce como un elemento fundamental de calidad de vida para los adultos mayores. Se afirma que la sexualidad es innata al ser humano, toda persona en las distintas etapas de su vida enfrenta la contradicción entre la necesidad innata de liberar su energía sexual y las necesidades culturalmente aprendidas que orientan su sexualidad. (Esguerra, 2007; Olivera y Bujardón, 2010; Pérez, 2008).

Estudios sobre la sexualidad concuerdan en que el deseo y la capacidad sexual pueden conservarse hasta los 70, 80, inclusive hasta los 90 años de edad, si la persona se encuentra en un buen estado de salud y posee la pareja adecuada. Asi mismo, la actividad sexual tiene mayor prevalencia en las parejas estables mayores de 60 años, debido a la manifestación espontánea con el compañero con quien se ha vivido toda la vida. En este mismo sentido, el 70 % de los hombres y el 20 % de las mujeres son sexualmente activos a partir de los 60 años (Masters, 2008).

La actividad sexual con frecuencia queda limitada por la ausencia de pareja y por el estado de salud. Un estudio realizado a una muestra de 161 varones y mujeres de 55 años, los adultos mayores sanos tenían autoimagen positiva, mantenían relaciones sexuales íntimas, quedaban sexualmente satisfechos y eran liberales en sus actitudes hacia la sexualidad y el envejecimiento (De la Sota, s.f.; Stanley, 2005).

La sexualidad en el adulto mayor experimenta variaciones influenciadas por el medio y por sus creencias; no se debe concebir al anciano indiferente o poco interesado en la sexualidad, pues no hay un límite cronológico para la vida sexual. La edad no es un impedimento para el libre desarrollo de la sexualidad. Hombres y mujeres, sanos física y psíquicamente, (entre 50 y 70 años de edad, incluso de edades más avanzadas), pueden conservar un determiando nivel de actividad sexual, si son personas libres de estereotipos, prejuicios, tabúes, si aceptan sus limitaciones y potencian sus capacidades (Weeks, 1998; Sarmiento, Pagola y Oramas, 1999; Boudet, 2010).

La sociedad percibe el desarrollo sexual a los 60 años como un estereotipo negativo y vergonzoso, donde se le niega al adulto mayor la posibilidad de satisfacer abiertamente sus necesidades sexuales. Al encontrarse la sexualidad en la tercera edad, enfrentamos las particularidades de la adultez mayor por falta de información al respecto, pues esta etapa es generalmente abordada de forma negativa, sin valorar, ni considerar las ganancias y riquezas de dicha fase. Es aquí donde la profesión de enfermería cumple un papel transcendental, ya que le permite dignificar a sus pacientes hasta el final de sus vidas, sobre todo porque se cumple el papel educador y transformador de la sociedad a través del cuidado humanizado (Arraga, 2011; Orozco y Rodríguez, 2006).

Ante la realidad de los adultos mayores en Colombia y especialmente en la ciudad de Medellín, es necesario estudiar las actitudes que prevalecen en el medio sobre la sexualidad en la vejez, por lo cual el objetivo es analizar los factores sociodemográficos asociados con las actitudes hacia la sexualidad en la vejez, en personas de 18 hasta 88 años, en una comuna de la ciudad de Medellín.

Los conocimientos generados de esta investigación serán utilizados como marco de referencia para mejorar la calidad en la prestación del servicio de las instituciones relacionadas con el cuidado y la calidad de vida de los adultos mayores, especialmente en el mejoramiento de su sexualidad. El estudio presenta relevancia social, porque permite intervenir en los factores de riesgos del tema de la sexualidad en la vejez, así mismo, brinda información sobre las herramientas para intervenir en la comunidad, dando respuesta al perfil epidemiológico de las futuras sociedades.

Arraga (2011) considera la sexualidad un conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan cada sexo, así como los sentimientos, actitudes y actividades que lo acompañan. De esta manera, cuando se habla de sexualidad se incluyen diferentes formas de expresión: el acercamiento a una persona que nos atrae, las miradas, las caricias, los besos, abrazos, masturbación, juegos y fantasías sexuales.

La sexualidad “es una realidad que impregna la vida cotidiana, que nos impulsa tanto al amor como a las formas de agresión; que perturba los insomnios de los adolescentes y alegra la senectud, algo que a lo largo de los siglos ha sido reprimido o utilizado como un mito de libertad” (Gispert, 2007, p. 2). También puede ser definida como “la expresión psicológica de emociones y compromisos que requiere la mayor cantidad y calidad de comunicación entre compañeros en una relación de confianza, amor, compartir y placer, con o sin coito” (Herrera, 2003, p, 20). Colombia en la Ley 1276 de 2009, considera el adulto mayor como aquella persona que tiene 60 años de edad o más, o es mayor de 55 años; cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen.

La actitud es una disposición mental y neurológica, organizada a partir de la experiencia y ejerce una influencia directriz o dinámica sobre las reacciones del individuo respecto de todos los objetos y a todas las situaciones; los prejuicios se consideran un fenómeno intergrupal, con una orientación negativa hacia el objeto de este, son injustas pues se incurre en generalizaciones excesivas (Roldán, 2012; Orozco y Rodríguez, 2006).

Metodología

Estudio analítico.

La población está conformada por mayores de edad, cuyas edades se ubican entre los 18 y 88 años de edad.

La muestra.

Está conformada por 300 adultos. El muestreo no es probabilístico por conveniencia; el investigador, según sus objetivos, selecciona los sujetos los cuales tienen la posibilidad de integrar su muestra. Se incluyeron personas mayores de 18 años sin incapacidad mental. Se excluyeron aquellas personas en situación de dependencia física o psicológica.

Instrumentos.

Se utilizaron dos cuestionarios: uno para la recolección de datos socio-demográficos; y el cuestionario de actitudes hacia la sexualidad en la vejez, diseñado por Orozco y Rodríguez (2006). El cuestionario original de actitudes hacia la sexualidad en la vejez, se sometió a la validación de tres expertos y el coeficiente KR- 20 arrojó un resultado de 0,592, con un error estándar de medición equivalente al 1,43 y una desviación estándar de puntajes de 2,24. Tales resultados indicaron que el instrumento se aceptó como confiable y se redujo a 10 reactivos.

Tabulación y análisis.

Los datos se ingresaron en Excel y el procesamiento estadístico se realizó a través del software SSPS (Statistical Packaje for Social Sciences) versión 20. Inicialmente, se realizó un análisis univariado, empleando medidas de tendencia central, tales como: media, mediana, moda y medidas de dispersión como desviación típica, rangos mínimo y máximo; la ilustración grafica se realizó a través de una distribución de frecuencias. Para los reactivos de naturaleza cualitativas se utilizaron proporciones y se recopilaron en tablas y gráficas.

En el análisis bivariado, se compararon las proporciones de percepción según las diversas categorías, que adoptan las variables nominales y ordinales: sexo, edad, estrato socioeconómico y nivel educativo, a las cuales se les aplico la prueba de chi-cuadrado y significancia a sus porcentajes generales sin incluir las variables de tratamiento y enfermedad por presentar porcentajes similares.

Consideraciones éticas.

Se tuvieron en cuenta la declaración de Helsinki, el Código de Ética de enfermería y la Resolución 8430 de 1993, la cual establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. A cada participante se le informó el objetivo del estudio y su participación fue voluntaria, firmando un consentimiento, salvaguardando así el derecho a la confidencialidad y a la libertad de opinión (Mazzanti, 2001; Ley 911 de 2004).

Resultados

Se entrevistaron 300 personas, 64 hombres y 236 mujeres, con un rango de edad de 18 a 88 años y con un promedio de 46 años. Su estado civil en mayor proporción fue soltero (42 %) y casado (35 %) y su estrato económico de tres (30 %) y cinco (28 %). En los adultos encuestados predomino la ocupación de ama de casa (30 %), empleado (23 %) y otra (32 %). En el nivel de escolaridad, es mayoría la universitaria (46 %) y su orientación religiosa la católica (51 %) y adventista (41 %). En cuanto a las enfermedades un 59 % registró “ninguna”, el 19 % “hipertensión arterial”, y el 20 % “otras como las cardiacas”. El 56 % de los encuestados no toman medicamentos contra un 54 % que sí los toman. Se encontró que la población encuestada presenta adhesión al realizar ejercicios en un rango bajo (20 %), y medio (51 %), respectivamente.

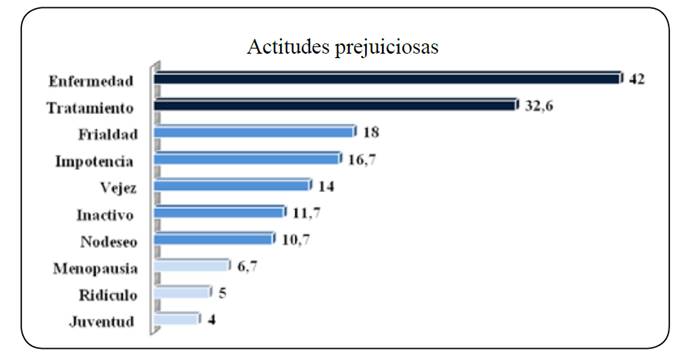

En la gráfica No.1, se muestran tres grupos de variables respecto a las actitudes negativas o prejuiciosas frente a la sexualidad en la vejez: el primer grupo conformado por prejuicios naturales y de aceptación común con un porcentaje de 42 % a 33 %; en el segundo grupo se evidencian los prejuicios clásicos o comunes en un porcentaje de 18 % a 11% y un tercer grupo con prejuicios radicales con un intervalo de 7 % a 4 %. Cabe resaltar que para este estudio, se considera como actitud prejuiciosa a la elección de la opción completamente verdadero, en las opciones de respuesta.

Fuente: Elaboración propia

Grafica 1 Distribución de porcentajes de actitudes prejuiciosas de los participantes.

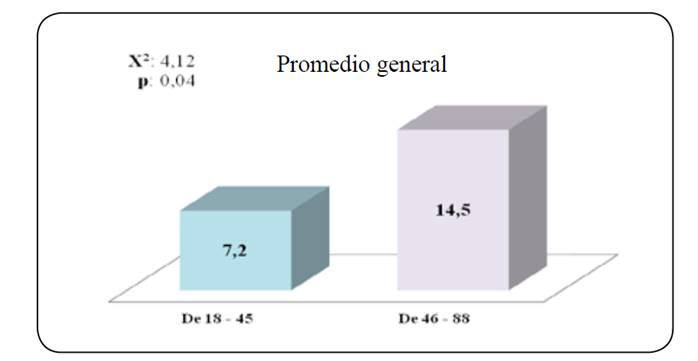

Respecto al promedio general de las actitudes negativas sobre la sexualidad en el adulto según la edad, encontramos que el rango conformado de 18 a 45 años posee un porcentaje de 7,2 % frente al 15 % que corresponde a adultos de 46 a 88 años, encontrando un chi-cuadrado de 4,12 con una significancia de 0,04, evidenciando alto nivel de significancia estadística. Ver gráfica No.2

Fuente: Elaboración propia

Grafica 2 Comparación del promedio general de las actitudes negativas sobre la sexualidad en el adulto según la edad.

Los resultados permitieron observar que el promedio general de las actitudes negativas sobre la sexualidad en la vejez, fue de 11 % tanto para hombres como para mujeres, reportando un chi-cuadrado de 0,06 %, con una significancia de 0,81 evidenciando una escasa o nula significancia estadística.

Por otro lado, el promedio general de las actitudes negativas sobre la sexualidad en el adulto según el estrato económico, fue del 9 % para los estratos 1 al 3, frente al 13 % que corresponde al estrato económico del 4 al 6, con un chi-cuadrado de 1,26 y una significancia de 0,26 evidenciando una significancia estadística inexistente.

Así mismo, el promedio general de las actitudes negativas sobre la sexualidad en la vejez según el nivel educativo, mostró que el grupo conformado por: personas sin ninguna educación o con educación primaria y educación secundaria, fue del 6 %, frente al 12 % del grupo de personas con formación técnica, tecnológica, universitaria y posgrado. Un chi-cuadrado de 1 y una significancia de 0,32 evidenciaron una significancia estadística débil.

Discusión

Se observó que el único factor que mostró estar asociado a actitudes sobre la sexualidad en la vejez, es la edad. Los jóvenes exhiben menos actitudes negativas hacia la sexualidad en la vejez en comparación con las actitudes prejuiciosas de los propios ancianos (Orozco y Rodríguez, 2006).

Así mismo, con referencia al género, no parece existir una diferencia estadísticamente significativa entre los géneros masculino y femenino donde las mujeres toman una actitud negativa y los hombres una actitud positiva. Por las creencias culturales y los roles arbitrarios de la sociedad, el hombre tiene indulgencia para establecer nuevas relaciones, a más edad, más bagaje y experiencia sexual; por otro lado, las mujeres que enviudan y tienen el rol de cuidadoras hogareñas, les obliga a vivir solas (Hernández, 2008).

La importancia dada a la sexualidad desde el enfoque económico, parece reflejar un mayor interés del grupo conformado por personas de bajo estrato económico (1 al 3), en comparación con las personas de estratos altos (4 al 6); esto se debe a que las clases altas consultadas están en su gran mayoría compuestas por mayores de edad pero no adultos mayores en donde los factores sociales y culturales inciden en sus actitudes. La gran mayoría de adultos con nivel económico alto no solo mantienen percepciones menos negativas que la reportada en los estratos bajos sino que mantienen relaciones sexuales con sus parejas y la frecuencia es mayor a la esperada (Cutipa y Schneider, 2005).

Frente a las limitantes del estudio, las barreras invisibles afectaron la participación de toda la ciudad de Medellín, por la condición de seguridad social, la limitación del tiempo y la disponibilidad de los participantes, por esta razón, se optó por tomar una población más heterogénea que no representara peligro en cuanto a la integridad física de los encuestadores.

Conclusiones y recomendaciones

La edad parece ser el único factor que está asociado a la sexualidad en la vejez. Entre menos edad, menos prejuicios presenta el encuestado. Existen tres grupos de prejuicios, los primeros se muestran condicionados por procesos naturales de la vida, los segundos, son de dominio común o clásico y los terceros son considerados extravagantes o extremistas.

Con relación al sexo, parece ser que los hombres son menos prejuiciosos que las mujeres. Respecto al estrato económico, aunque no hay significancia estadística, los estratos bajos (1 - 3) se muestran con menos prejuicios en comparación con los estratos altos (4 - 6).

Se propone para investigaciones futuras: comparar a través de un estudio la población adulta mayor institucionalizada de la no institucionalizada en compañía de sus familiares o cuidadores, con el objetivo de medir las variables que influyen en el libre desarrollo de la sexualidad. De igual forma, desarrollar campañas de educación sexual para que niños, adolescentes, jóvenes y adultos conozcan que el ser humano tiene necesidades sexuales a lo largo de su vida y que estas sean percibidas de forma natural y saludable.

Es importante diferenciar los cambios asociados con el envejecimiento de la función sexual, de los causados por enfermedad, para evitar realizar procesos diagnósticos y terapéuticos no indicados y por último, se precisa un cambio social masivo frente a las creencias, actitudes y prácticas sexuales del geronte para el disfrute de una sexualidad libre de prejuicios sociales que contribuya a mejorar la calidad de vida del adulto mayor, teniendo en cuenta el incremento acelerado de la población anciana en las próximas décadas. En la consecución de este objetivo, la educación es un elemento determinante.