INTRODUCCIÓN

En Colombia, la producción avícola ha presentado un crecimiento exponencial en los últimos años, proporcionando una fuente importante de alimento y sustento aportando proteína de origen animal de buena calidad con el fin de suplir las exigencias nutricionales del país. El sector avícola para el año 2016 creció en un 4,9 % indicando un consumo per cápita de 252 huevos anuales, lo cual lo posiciona como uno de los sectores más dinámicos de la actividad agropecuaria (Federación Nacional de Avicultores, FENAVI, 2016). Por esta razón, la producción avícola es un renglón de la economía que tiende al aumento productivo a pequeña y gran escala observándose en este una gran oportunidad económica, no obstante, se debe competir en el mercado entregando un producto de alta calidad y con costos de producción menores.

El crecimiento en los costos de producción relacionados con el aumento en los precios de los concentrados, escasez de alimentos e inestabilidad de precios, han creado la necesidad de buscar fuentes alternativas de alimentación (Grela et al., 2020) que mejoren las condiciones económicas del sector, por lo cual los recursos alimenticios no convencionales son una opción viable ya que son más económicos, están disponibles en todo el mundo y su uso disminuye el potencial de contaminación ambiental (Selim and Hussein, 2020). Al conocer que la alimentación es el factor más importante y limitante económicamente y productivamente hablando que puede ser el 70 % de los costos de producción a nivel mundial, muchos productores de huevo de gallina de manera informal han ajustado las dietas de sus aves de manera empírica con la implementación de materiales de la región con el fin de reducir costos (Berrío and Cardona, 2001).

La búsqueda de alternativas locales de alimentación ha generado gran interés en la utilización de forrajes verdes que se encuentren establecidos (Martín et al., 2014), como es el caso de la alfalfa (Medicago sativa L) que es una planta reconocida por su capacidad de adaptación, alta producción de biomasa y por ser una fuente económica e importante de proteína de alta calidad y digestibilidad (Luna et al., 2018). Por otra parte, se plantea la utilización de materias primas no convencionales como la morera (Morus alba) que, por su adaptación al medio tropical y el buen perfil nutricional, puede contrarrestar los costos de producción; otra especie ampliamente estudiada es Tithonia diversifolia, localizada en áreas tropicales y subtropicales, crece de forma rápida y bajo condiciones desfavorables y es implementada como fuente de alimento en silvopastoreo de ganado bovino o forraje de corte en la alimentación de aves y rumiantes, por sus altos niveles de proteína y nutrientes (Carranco-Jáuregui et al., 2020); en la alimentación de aves se ha destacado por su potencial en la pigmentación de la yema, obteniendo mejores resultados. Es conocido que el color de la yema del huevo es importante para los consumidores, debido a que estos prefieren pigmentaciones entre medias y altas en el abanico colorimétrico (Juárez-Morales et al., 2020) al considerarlos de mejor calidad.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del consumo de forrajes verdes de Alfalfa (Medicago sativa), Morera (Morus alba) y Botón de oro (Tithonia diversifolia) en parámetros productivos y calidad de huevo de gallinas ponedoras.

MÉTODO

Localización del estudio

El estudio se desarrolló en el departamento de Boyacá en el municipio de Cómbita, a una altitud de 2811 m.s.n.m, y se localizó a 5 °38 '8 '' de latitud Norte, y a 73 °19 '26 '' Oeste, con temperatura promedio de 13 °C, humedad relativa de 71 % y precipitación promedio de 1087,2 mm3.

Población y Muestra

Las aves utilizadas durante el estudio fueron pollas de la línea genética Babcock Brown (n=200), las cuales fueron adquiridas con 14 semanas de edad de una granja local. Las aves tuvieron un periodo de acostumbramiento de 4 semanas, consumiendo concentrado comercial según su etapa productiva, una vez culminada esta etapa fueron seleccionadas las aves que se encontraban dentro del peso promedio para la edad según el manual de la línea ,y distribuidas aleatoriamente en cuatro grupos cada uno con 50 individuos, estas fueron alimentadas dos veces al día de manera manual con concentrado comercial y agua a voluntad y tres grupos fueron suplementados con forraje fresco: T1: suplementación con Alfalfa (Medicago sativa); T2: suplementación con Morera (Morus alba), T3: suplementación con Botón de oro (Tithonia diversifolia) y T4: grupo control. La iluminación se dio en forma natural de 15-17 horas diarias.

Material Vegetal

El material vegetal fue recolectado de cultivos establecidos previamente en el municipio de Cómbita. Se recolectó de forma manual tomando hojas tiernas de 70 días de rebrote aproximadamente de cada especie; el material cosechado se trasladó al invernadero para efectuar el proceso de secado por un tiempo de 5 días para realizar el análisis composicional.

Los análisis bromatológicos de las especies vegetales seleccionadas se realizaron en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, mediante las siguientes técnicas analíticas: la materia seca (% MS) se determinó por medio de los métodos establecidos por la Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2000) en una estufa de secado marca Memmert®, en donde las muestras fueron dejadas a 60 °C durante 48 horas; el contenido de Humedad (% H) por diferencia de peso, la proteína cruda (% P) por el método de Kjeldahl (AOAC, 1984), las cenizas (Cen %) por el método de incineración a 550 °C en una mufla Thermolyne®; fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente acido (FDA) por el método de Van Soest et al., (1991) y extracto etéreo (% E.E.) por el método Soxhlet.

Parámetros productivos

El consumo de alimento (g) se registró diariamente y calculó como gramos de desaparición de alimento dividido por el número de días de aves, ajustado por mortalidad (Alagawany et al., 2015); semanalmente se pesaron las aves (g) en horas de la mañana y en ayunas por medio de una balanza de precisión tipo Salter ® de 1 g (Gaviria et al., 2020), en tanto que el porcentaje de postura se determinó mediante la cantidad de huevos producidos por día y el % de mortalidad se evaluó diariamente.

Parámetros de calidad de huevo

En los parámetros de calidad de huevo se evaluaron el peso huevo (g), peso de la yema (g), peso de la albumina (g), densidad de la albúmina (mm), peso de la cáscara (g), espesor de la cáscara (mm) y las unidades Haugh.

Una vez por semana se seleccionaron siete huevos por tratamiento para realizar el examen de calidad que consistió en pesar el huevo individualmente (g) con una balanza electrónica de precisión marca Ohaus® (Estados unidos) de 0,001 g (Kaki et al., 2020), seguido de separar la yema y la albúmina con el fin de pesarlas por separado, de acuerdo a la metodología descrita por Vela et al. (2020); la pigmentación de la yema se midió directamente sobre esta por medio del abanico colorimétrico DSM® (DSM, YolkFan) (Cadillo et al., 2019); las cáscaras fueron marcadas según la información del tratamiento y fueron sometidas a un proceso de secado por 48 horas a temperatura ambiente (Suárez et al., 2016), al transcurrir este tiempo, se procedió a pesarlos; el espesor de la cáscara (mm) se midió por medio de un micrómetro digital Mitotuyo® con precisión de ± 0,01 mm, con la membrana intacta tomando dos medidas sobre el ecuador y una sobre la cámara de aire de cada huevo, siguiendo la metodología descrita por Jahanian and Rasouli (2014). Por último, se determinó las Unidades Haugh (UH) con la siguiente expresión (ecuación 1) (Da Silva et al., 2018).:

Donde:

H = altura del albumen, P = peso del huevo

Diseño experimental

Se empleó un diseño completamente aleatorizado. Los datos fueron sometidos a los supuestos de normalidad a través del estadístico de Shapiro-Wilk y homogeneidad por prueba de Levene. Se utilizó la prueba de comparación de promedios de Tukey con un nivel de significancia del 5 %. El paquete estadístico usado fue SPSS versión 23.

RESULTADOS

Calidad nutricional de los alimentos

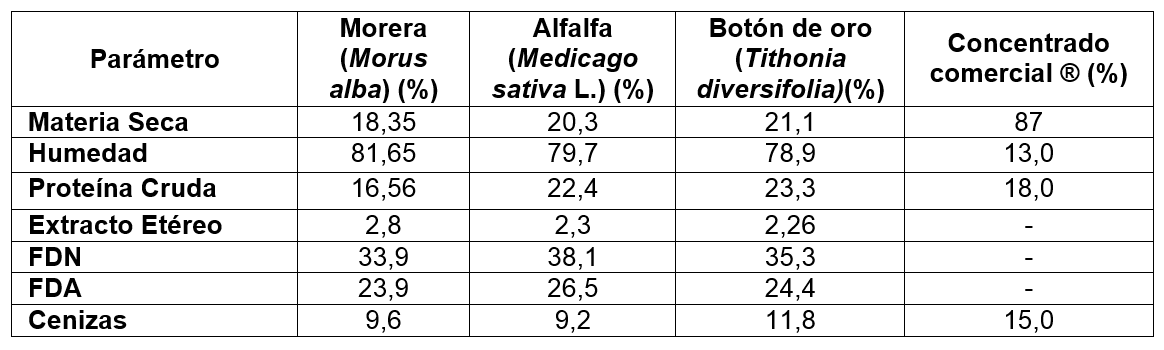

La composición proximal de Morera (Morus alba), Botón de oro (Tithonia diversifolia), Alfalfa (Medicago sativa L.) y el concentrado balanceado comercial se informa en el Cuadro 1.

Los valores de la proteína cruda obtenidos en la Morera fueron superiores a los reportados por otros autores, quienes obtuvieron valores promedio de 15,3 % (Yirga et al., 2017) y 14,62 % (Fonseca et al., 2019), sin embargo, estos resultados se encuentran dentro el rango común que oscila entre 15 y 29,8 % (Fonseca and Rodríguez, 2019; Zeng et al., 2019; Chundang et al., 2020;). El FDN y FDA fueron inferiores en relación a Yirga et al. (2017) y Fonseca et al. (2019) quienes obtuvieron valores de 36,7 y 28,9 % y 37,8 y 29,4 % respectivamente. El contenido levemente bajo de FDN y FDA y el elevado de PC sugiere que la morera puede ser utilizada como una fuente importante de proteína cruda en la alimentación animal (Wang et al., 2019).

Capacho et al. (2018), en su estudio donde evaluaron la calidad nutricional de cuatro variedades de alfalfa no evidenciaron diferencias estadísticas entre éstas, sin embargo, el promedio de proteína cruda fue de 20,08, que es inferior al de este estudio, con valores de FDN y FDA superiores con 49,5 % y 38,6 % respectivamente: no obstante, reportaron valores de proteína superiores de 23,8 % e inferiores de FDA con 19,3 % (Lerma-Lasso et al., 2020).

Los resultados obtenidos para proteína cruda en el botón de oro (23,3 %), fueron superiores a los reportados por otros autores con 14,10 % y 15,2 %, sin embargo, para FDN y FDA fueron inferiores con 53,81 y 48,18 % (Gallego-Castro et al., 2017; Sánchez et al., 2018;). Conforme a Van Soest et al., (1991) los forrajes con un contenido de FDN < 40 % pueden ser considerados de buena calidad, mientras que aquellos con FDN > 60 %, pueden interferir con la digestión y el consumo.

Esta variabilidad en el valor nutricional presentado en las plantas utilizadas en este estudio, puede estar relacionada con la fase de crecimiento, en el manejo, lugar de cosecha, fertilidad del suelo, fertilización de la planta y alteraciones climáticas (Mamani and Cotacallapa, 2018). Sin embargo, Noda and Martín (2008) afirman que la interacción de la densidad de siembra y frecuencia de la poda también influyen directamente en la composición química de las hojas y tallos, siendo necesario aclarar que la composición nutricional va a depender de la parte de la planta a utilizar.

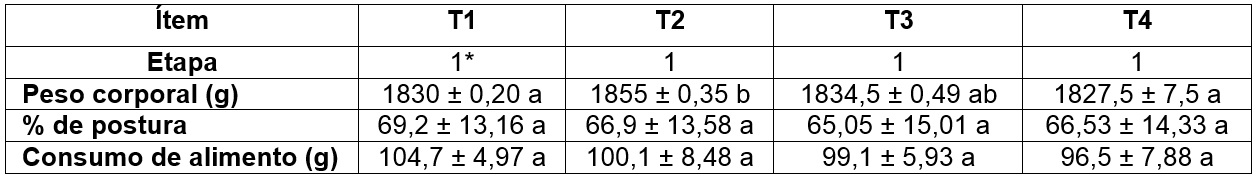

Parámetros productivos

En los pesos promedio iniciales se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05), en el T2 en relación con los demás tratamientos, mostrando un peso superior de 1855 g (Cuadro 2.). Por otra parte, no se registró muerte de individuos para ningún tratamiento durante el estudio.

Cuadro 2 Parámetros productivos en el primer intervalo de tiempo(18-23 semana).

* Intervalo 1 (18-23 s) Promedios con letras distintas en la fila, indican una diferencia estadística significativa según la prueba de Tukey (p<0,05); ± error estándar (n=50).

La suplementación con morera muestra valores más elevados de peso, lo que difiere de lo reportado por Flórez and Arias (2018) quienes observaron que los animales alimentados con las dietas convencionales con inclusión de 20 y 30 % de harina de hojas de morera, obtuvieron menor ganancia de peso con respecto a los animales alimentados con concentrado comercial. Sin embargo, Perdomo et al. (2019) afirman que en codornices la inclusión del 10 y 20 % de harina de morera produjo un mejor desempeño obteniendo mayores pesos, lo que concuerda con lo encontrado en este estudio.

El estudio realizado por Czech et al. (2012) donde evaluaron un concentrado de alfalfa de proteína-xantofila en la alimentación de gallinas de pavo, se observó una mejora significativa en la conversión alimenticia con la inclusión de 1,5 % en las gallinas en el período de cría inicial en comparación con el grupo de control.

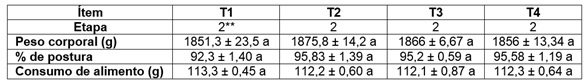

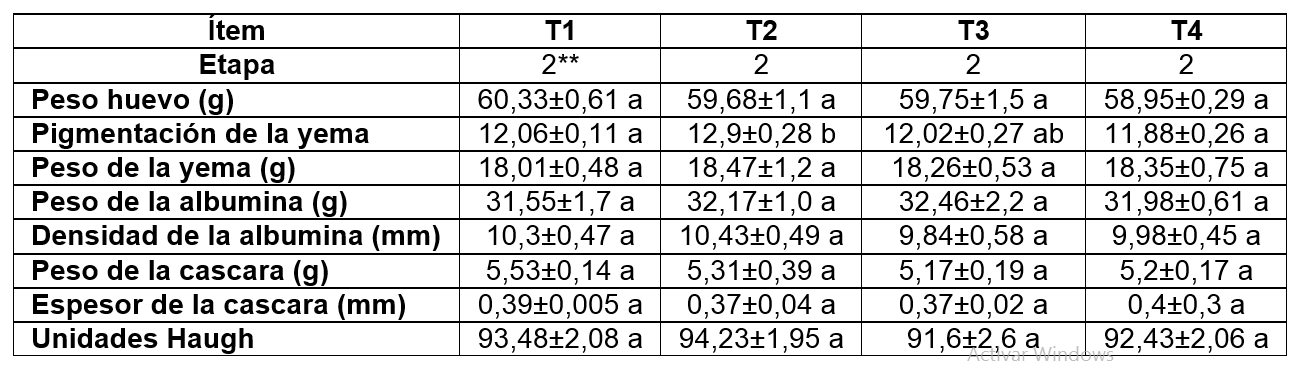

En el intervalo 2 y 3 no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05), entre tratamientos, sin embargo, el peso promedio y el porcentaje de postura del T2 mostraron valores levemente superiores en relación a los demás tratamientos (Cuadro 3 y 4).

Cuadro 3 Parámetros productivos en el segundo intervalo de tiempo (24-29 semana).

**Intervalo 2 (24-29 s) Promedios con letras distintas en la fila, indican una diferencia estadística significativa según la prueba de Tukey (p<0,05); ± error estándar (n=50).

Cuadro 4 Parámetros productivos en el tercer intervalo de tiempo (30-35 semana).

*** Intervalo 3 (30-35) Promedios con letras distintas en la fila, indican una diferencia estadística significativa según la prueba de Tukey (p<0,05); ± error estándar (n=50).

El porcentaje de postura no mostró variación en el estudio, sin embargo, en otros estudios reportan que con la inclusión de 5 % de harina de Tithonia diversifolia se observó una mejora en el porcentaje de consumo de alimento y masa de huevo, no obstante, con la inclusión de 15 % disminuyó el porcentaje de postura alcanzando valores de 89,8 % y 5 g el consumo de alimento (Carranco-Jáuregui et al., 2020): resultados similares a los reportados por Fuente-Martínez et al., (2019), quienes informaron un descenso en el porcentaje de postura conforme al aumento de inclusión de harina de Tithonia diversifolia en razón de 5 % (94,69 %), 10 % (93,18 %) y 15 % (89,76 %). Por otro lado, con la inclusión del 20 % se evidenció una reducción de la cantidad de huevos por ave, lo que determinó una menor intensidad de puesta y repercutió negativamente en la conversión alimenticia (Rodriguez et al., 2018).

El suministro de forrajes verdes de Alfalfa (Medicago sativa), Morera (Morus alba) y Botón de oro (Tithonia diversifolia) no influyó negativamente en el consumo de alimento (g) recomendada por el manual de la estirpe. Kwiatkowska et al. (2017) indican un leve aumento en el peso corporal de pollos suplementados con concentrado de proteína de alfalfa, independientemente de la dosis utilizada, sin embargo, múltiples autores reportaron que la inclusión de alfalfa en diferentes presentaciones y concentraciones, disminuyó levemente el consumo de alimento en codornices (Güçlü et al., 2014) y en gallinas ponedoras (Wüstholz et al., 2017).

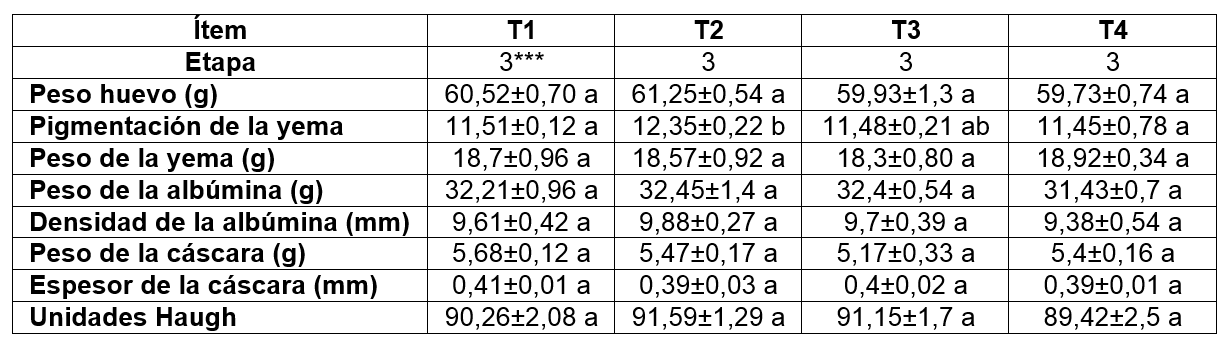

Calidad de Huevo

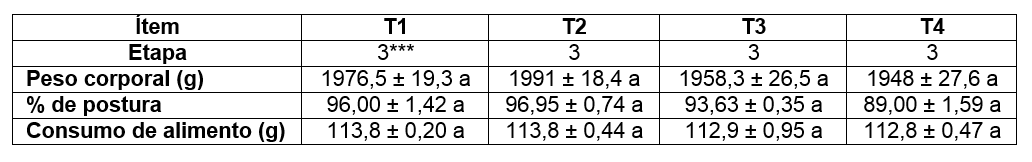

En el intervalo 1 se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en la pigmentación de la yema, siendo T2 el que muestra valores superiores. En relación con el peso del huevo, peso de la yema y albumina, peso y espesor de la cáscara, los valores fueron estadísticamente similares (p<0,05) en todos los tratamientos, sin embargo, aunque no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) en las unidades Haugh, el T1 mostró una leve mejora obteniendo 96,9 % en comparación con los demás tratamientos (Cuadro 5.)

Cuadro 5 Parámetros de calidad de huevo en el primer intervalo de tiempo (18-23 semana).

* Intervalo 1 (18-23 s) Promedios con letras distintas en la fila, indican una diferencia estadística significativa según la prueba de Tukey (p<0,05); ± error estándar (n=50).

El T2 presentó valores superiores en la pigmentación de la yema en comparación con el T1, T3 y T4, lo que difiere por lo reportado por Panja (2013), quien afirma que las hojas de morera no afectan la pigmentación de la yema, debido a que las dietas poseen suficiente gluten de maíz. Sin embargo, Carranco-Jáuregui et al. (2020) reportan que con la inclusión de harina de Tithonia diversifolia en diferentes proporciones 1,77, 5, 10 y 15 % y sin adición de pigmento rojo, la pigmentación fue superior en las inclusiones 10 y 15 %.

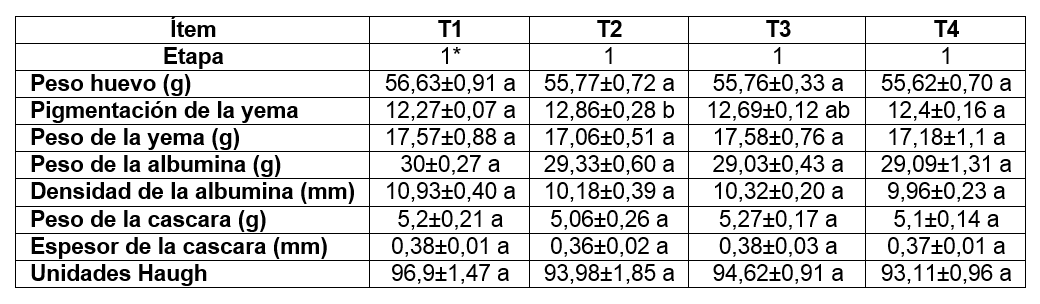

Como se evidenció en el intervalo 1, en el intervalo 2 (cuadro 6) el T2 lograron valores superiores en la pigmentación de la yema, evidenciándose diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) y promedios similares en las variables evaluadas.

Cuadro 6 Parámetros de calidad de huevo en el segundo intervalo de tiempo (24-29 semana).

** Intervalo 2 (24-29 s) Promedios con letras distintas en la fila, indican una diferencia estadística significativa según la prueba de Tukey (p<0,05); ± error estándar (n=50).

Sengül et al. (2021), afirman que la suplementación con Morus alba en las dietas de codornices presentó diferencias significativas en el índice de albúmina, el índice de yema y los valores de Unidad Haugh y el peso de yema (p<0,05) lo que difiere con los resultados de este estudio. No obstante, con la inclusión del 12 % evidenciaron disminución en los pesos del huevo.

A diferencia de los resultados obtenidos en este estudio, Grela et al. (2020) al evaluar el efecto de la adición de concentrado de proteína de alfalfa en gallinas ponedoras, observaron que las cáscaras del huevo de las gallinas suplementadas presentaban una coloración más oscura y una tonalidad significativamente superior en la yema.

CONCLUSIONES

La búsqueda de alternativas de suplementación y el aprovechamiento de fuentes alimenticias de recursos biodisponibles en las diferentes regiones del país ha tomado gran relevancia al observarse altos costos en los concentrados comerciales, por lo cual se reportó que el uso de forrajes verdes como la Alfalfa (Medicago sativa), Morera (Morus alba) y Botón de oro (Tithonia diversifolia) pueden ser incluidos en la dieta de gallinas ponedoras sin afectar negativamente los parámetros productivos, sin embargo, la morera mostró mejores resultados en comparación con los demás tratamientos, mejorando la pigmentación de la yema. Adicionalmente, se logra ver que se requiere mayor investigación con el fin de explorar la respuesta de la suplementación de estas especies vegetales con diferentes concentraciones y presentaciones como harina o la inclusión de metodologías innovadoras como procesos fermentativos, además es importante realizar la evaluación de la concentración de ácidos grasos en huevo y su respectiva calidad.