1. Introducción

Una exigencia común de los medios a los programas universitarios es que respondan a las necesidades del mercado laboral, es decir, se espera que adecúen los currículos de formación profesional a las demandas empresariales. En consecuencia, resulta pertinente identificar qué habilidades son requeridas por los medios de información a los profesionales que ingresan a trabajar como periodistas y qué formación creen que debería recibir un futuro periodista.

Determinar dichos requerimientos permite evaluar en qué medida los programas de formación satisfacen las necesidades de este campo laboral, dado que no solo los medios tienen esa expectativa sino que muchos programas académicos alrededor del mundo tienen como objetivo caracterizar la formación del futuro periodista, particularmente en Finlandia, España, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Egipto, Kenia, varios países en Latinoamérica y, de forma ascendente, Gran Bretaña y Australia (Deuze, 2006).

Varias investigaciones, sin embargo, han señalado que tanto el mundo académico como el profesional, con mayor énfasis en este último, perciben que existe una distancia entre lo que los medios hacen y lo que las facultades enseñan (School of Journalism, 1987; Weaver & Wilhoit, 1988; Fuentes Navarro, 1992; Reese, 1999; Dickson & Brandon, 2000ª, 2000b; Deuze, 2004, 2006; Dates, 2006; Pierce & Miller, 2007; Nolan, 2008; King, 2008; Hirst, 2010; Du & Thornburg, 2011; Mellado, 2011).

Tejedor (2006) y Salaverría (2010), entre otros, afirman que existe la necesidad de actualizar los currículos para dar cuenta del ciberperiodismo y, con ello, formar profesionales con las habilidades que exige esta plataforma. En esa línea, Sabés y Verón (2012) no solo plantean que la universidad debe actualizarse para integrar las nuevas dinámicas del periodismo, sino que también aseveran que, en el ámbito profesional, existe una “percepción de distanciamiento entre ambas esferas” (p. 160).

Los autores que han analizado el tema señalan, básicamente, que este distanciamiento entre la formación de periodistas y el ejercicio profesional radica tanto en las destrezas que los egresados adquieren en la academia como en el dominio del manejo tecnológico. En efecto, los avances en las tecnologías de la información suelen llegar primero a los medios de información que a las facultades de comunicación; de allí que se pida la incorporación de esas novedades en el currículo (Coronel y Vázquez, 2007), pues, de lo contrario, los periodistas llegarían a aprender su manejo en las empresas.

De hecho, la incorporación de las tecnologías en la formación de los periodistas tiene, para Sabés y Verón (2012), una justificación profunda, dado que los avances en esta área han modificado las formas del periodismo porque, entre otras, “han ido cambiando el modo y la manera cómo circula el contenido, desde su generación hasta el consumo y, sobre todo, un aspecto que se ha potenciado sustancialmente, la retroalimentación” (p.154).

Algunos estudiosos, por su parte, continúan identificando las destrezas tradicionales de escritura, pensamiento crítico y ética como indispensables en la formación periodística académica (Huang et al., 2006). Otros han señalado unas destrezas nuevas que deben responder a las formas de ejercer periodismo en el siglo XXI (Pierce & Miller, 2007; Du & Thornburg, 2011; Arroyo Cabello, 2011; García-Santamaría & Barranquero Carretero, 2014; Poynter Institute, 2013).

Neüman (2006), por ejemplo, sostiene que las dinámicas contemporáneas exigen habilidades para procesar el volumen de la información disponible y que es hoy, más que antes, la base del discurso periodístico. Asimismo, Menesses (2011) plantea la necesidad de desarrollar unas destrezas para manejar la información, entendiendo estas como localizar, acceder, organizar, evaluar los datos que ofrece la red. Es decir, son habilidades que un periodista de hace tres décadas debía dominar pero que ahora se exige que pueda aplicarlas en un contexto en el que sea capaz de manejar una gran cantidad de información disponible en tiempo real. Incluso, se han propuesto estrategias didácticas que permitan la inclusión de la tecnología en las asignaturas o planes académicos (Pont y Cortiñas, 2008).

No obstante, algunos estudiosos reconocen que los cambios permanentes en las tecnologías y su impacto en la producción periodística obligan a los periodistas, y consecuentemente a las empresas don de ellos laboran, a mantener una formación permanente y continua, pues es un campo laboral que está articulado en juego con la innovación tecnológica. En consecuencia, la tarea de formar periodistas en el manejo de las tecnologías no sería un asunto solo de las facultades, sino que los mismos medios deberían actualizar a sus propios empleados (Ortiz, 2015).

Con el fin de auscultar la percepción que tienen los medios de comunicación sobre la formación académica, esta investigación buscó determinar qué habilidades exigen los medios de información (i.e., periódicos, revistas, canales de televisión, radioemisoras, plataformas cibernéticas, etc.) a los periodistas que contratan; qué tipo de formación creen que debería recibir un futuro periodista; y cuánto pesa la educación en periodismo al momento de contratar a un nuevo periodista.

Este estudio se hizo paralelamente en Colombia y Puerto Rico con el propósito de comparar las tendencias entre las destrezas profesionales que los medios informativos exigen a los periodistas en ambos países latinoamericanos. Esta investigación, no se puede perder de vista, se da en el marco de las transformaciones ocurridas en el campo periodístico en ambos países, y prácticamente en el mundo entero, las cuales han impactado las formas de hacer periodismo. En efecto, tanto en Puerto Rico como en Colombia, la integración del ciberespacio al quehacer periodístico ha transformado todos los medios informativos y ha creado el espacio para la creación de otros. El uso de las redes sociales, microblogs, técnicas multimedia y, en general, la plataforma digital son elementos comunes en el quehacer periodístico puertorriqueño y colombiano2.

2. Metodología

Para contestar las preguntas de investigación, este estudio determinó, mediante el método de la encuesta, la opinión de los supervisores de los principales medios informativos tanto de prensa, radio, televisión y de plataformas cibernéticas en Colombia y Puerto Rico. La categoría de supervisores hace referencia a jefes de redacción, editores, jefe de sección, editor supervisor, etc.; en pocas palabras, aquellas personas que orientan, revisan y corrigen la labor de los periodistas en los medios de información.

En el caso de Colombia, se hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia. La muestra fue constituida por los supervisores de medios que aceptaron participar en la pesquisa. En total, se logró la participación de doce supervisores colombianos de los siguientes medios: Noticias Uno, Caracol Radio, KienyKe, RCN Radio, Cablenoticias, El Nuevo Siglo, W Radio, Blu Radio y El Espectador.com. Estos medios tienen cobertura nacional y, según el Estudio General de Medios (ACIM, 2015), tienen alta penetración.

En el caso de Puerto Rico, se siguió un muestreo probabilístico a través del cual se encuestó a los supervisores de todas las principales plataformas informativas comerciales, públicas y sin fines de lucro del país. Treinta y ocho (38) de los 67 supervisores (56.7%) de la población contestaron el instrumento en su totalidad3. Dieciséis medios de alcance nacional se vieron representados en este estudio: GFR Media (El Nuevo Día, Primera Hora e Índice), El Vocero, Metro, Noticentro 4 (Canal 4), Telenoticias (Canal 2), Noticias 24-7 (Canal 6), Tele Oro (Canal 13), Sistema TV (Canal 40), Agencia EFE, Cyber News, Inter News Service, Noti Uno, Cadena Radio Puerto Rico 740 AM, Radio Isla, Centro de Periodismo Investigativo y Noticel.

Como instrumento de recolección de información, se les envió por correo electrónico a cada uno de los participantes un enlace a una encuesta digital con preguntas cerradas (opción de respuesta predeterminada) y abiertas. El cuestionario mantenía el anonimato de los participantes.

Después de aplicado el instrumento, se sistematizaron los datos y se formularon los resultados en forma de porcentajes. Dado que las muestras no eran equivalentes, se compararon los resultados haciendo un análisis descriptivo centrado en los porcentajes.

3. Resultados

El cuestionario buscó determinar la opinión de los supervisores de los medios sobre las habilidades que ellos esperan que los periodistas dominen cuando comienzan a trabajar bajo su supervisión.

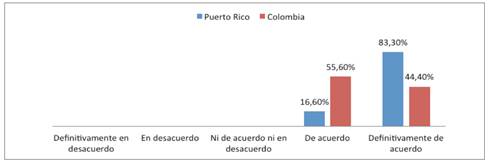

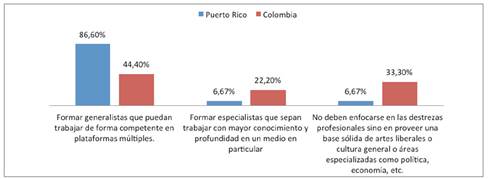

En la gráfica 1, se puede ver que la mayoría de los encuestados en Puerto Rico (86,6%) y el porcentaje mayor de los de Colombia (44,4%) piensan que los programas o escuelas de periodismo deben brindar una preparación encaminada a formar profesionales generalistas, es decir, que puedan trabajar en múltiples plataformas. Sin embargo, para el 33,3% de los supervisores colombianos los programas no deben enfocarse en destrezas profesionales, sino en proveer una base de conocimientos centrados en la cultura general, la política y la economía, lo que se distancia marcadamente de la opinión de los supervisores en Puerto Rico.

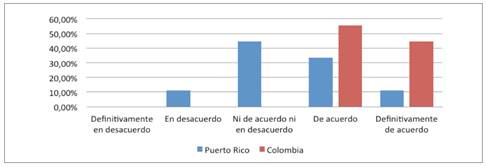

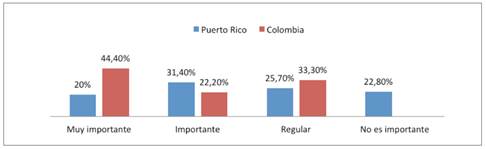

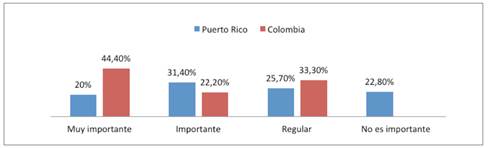

Precisamente porque tienden a pensar que la academia debe formar generalistas, los resultados no son tan contundentes cuando se les pregunta por la especialización en ciertas áreas del periodismo. El 44% de los colombianos y 20% de los de Puerto Rico opinan que es muy importante que el periodista en formación se especialice en algún campo del periodismo. En líneas generales, si se suma el porcentaje de los encuestados que opinan que es “muy importante” e “importante” esta especialización, no existen diferencias significativas entre los dos países. Los supervisores de cada país se muestran prácticamente divididos. No obstante, contrario a Colombia, el 22,8% de los encuestados de Puerto Rico consideran que “no es importante” (Véase gráfica 2).

Gráfico 1 Opinión de los supervisores de medios sobre la preparación que deben brindar los programas o escuelas de periodismo

Gráfico 2 Opinión de los supervisores de medios sobre si el periodista en formación debe especializarse (redacción periodística, periodismo radial o de televisión, fotoperiodismo, periodismo digital, etc.)

Las tendencias que exhiben ambos países entran en juego con la opinión mayoritaria en la que los encuestados creen que los currículos deben responder a las demandas de la industria, concretamente, con la convergencia de medios o lo multimedia (ver gráfico 3). En efecto, el 94,1 % de los puertorriqueños y 77,8 % de los colombianos piensan que es importante esta relación entre los currículos de los programas y las demandas de la industria. No obstante, existe una diferencia importante: el 11% de los supervisores colombianos piensa que no es importante esta relación, contrario a los puertorriqueños, pues ninguno opinó de esa manera.

Pese a que ambos países coinciden en que los currículos deben responder a las demandas de la industria, se exhiben unas diferencias en cuanto al énfasis de contenido que deben adoptar los currículos en Periodismo. El 62,1 % de los supervisores de medios en Puerto Rico piensan que el currículo para la formación de periodistas debe enfatizar en las destrezas técnicas o profesionales.

Gráfico 3 Opinión de los supervisores de medios sobre la importancia de la relación del currículo y las demandas industriales frente a lo multimedia

Gráfico 4 Opinión de los supervisores de medios sobre las destrezas que debe enfatizar el currículo de periodismo.

De forma contraria, el 66,7% de los encuestados colombianos considera que el currículo debe acentuar el pensamiento crítico (ver gráfico 4).

Se presenta una diferencia marcada en cómo los supervisores en Puerto Rico y en Colombia perciben cuál es el objetivo de la formación universitaria. En Puerto Rico, perciben a la academia como un centro de adiestramiento profesional; mientras en Colombia, como un lugar en el que se debe fomentar el pensamiento crítico.

En el gráfico 5, se puede observar que los encuestados están de acuerdo con que los periodistas deben poseer destrezas en la convergencia y el tores (Sabés y Verón, 2012; Tejedor, 2006) que han señalado la importancia de las nuevas formas que ha tomado el periodismo, en las que son medulares el desarrollo de las tecnologías en información. También, se vincula con la percepción que tienen los periodistas encuestados sobre la academia. Los de Puerto Rico ven la formación académica con un énfasis más profesional; los colombianos encuestados, como un espacio para desarrollar cultura.

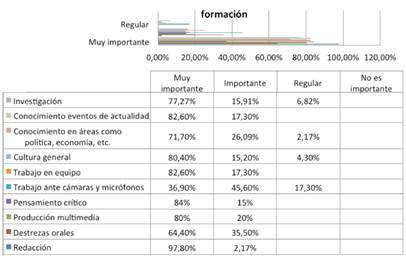

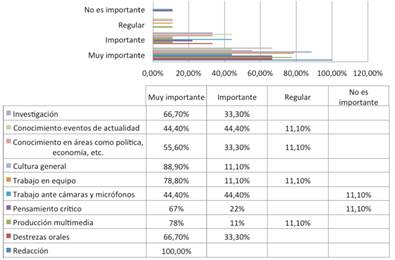

Cuando se les preguntó a los encuestados sobre las destrezas que debe dominar un egresado en Periodismo, los supervisores de los medios en Puerto Rico y Colombia tienen opiniones similares. Es decir, comparten la idea de que deben manejar la buena redacción, desarrollar el pensamiento crítico, adquirir destrezas para la investigación, poseer conocimientos de cultura general y sobre actualidad. Además, para ellos, el periodista en formación debe manejar herramientas tecnológicas como soporte para producir contenidos (ver gráfico 6 y 7).

Sin embargo, se pueden identificar ciertas variaciones en la importancia que los supervisores de cada país les dan a estas competencias. Por ejemplo, en el caso colombiano, algunos encuestados afirmaron (11%) que el trabajo ante las cámaras y micrófonos no era importante para un periodista en formación. Aunque los de Puerto Rico le dan mayor énfasis que los colombianos a esta destreza, los supervisores en la Isla le otorgan menor importancia en comparación con las competencias restantes.

Gráfico 6 Opinión supervisores de medios en Puerto Rico sobre el grado de importancia de las comptenecias que debe adquirir un periodista en formación

Gráfico 7 Opinión supervisores de medios en Colombia sobre el grado de importancia de las competencias que debe adquirir un periodista en formación

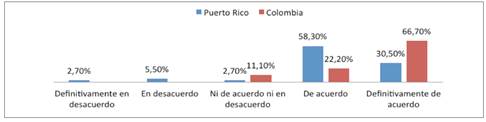

Más allá de entender el tipo de educación que debe recibir el futuro periodista, este estudio buscó explorar cuánto peso tiene la educación al momento de que un medio se encamine a contratar a un periodista. Se les preguntó a los encuestados cuán de acuerdo estaban con la afirmación “la educación en periodismo tiene mucho peso al momento de contratar un nuevo periodista”. El 66,7% de los supervisores de los medios colombianos estuvo definitivamente de acuerdo con esta afirmación y 22, 2 % de acuerdo. Mientras el 30, 5 % de los puertorriqueños estuvo definitivamente de acuerdo y 58,3 % de acuerdo (ver gráfico 8). La postura en Colombia es mucho más fuerte que la de Puerto Rico en cuanto al peso que le otorgan a la academia al momento de contratar a un nuevo periodista.

Particularmente en Puerto Rico, el 2,7% estuvo definitivamente en desacuerdo y el 5,50% en desacuerdo con la afirmación que la academia tiene peso al momento de contratar a un nuevo periodista. Es decir, podría pensarse que el 8,2% de los encuestados puertorriqueños estarían dispuestos a contratar personas profesionales de otras disciplinas para ejercer el trabajo de periodistas. Paralelamente, al revisar el área de formación de estos supervisores, se pudo establecer que 89.1% de ellos tienen grados académicos en comunicación y el 10.8% en otras áreas (entre ellas, derecho y ciencias sociales).

Gráfico 8 Opinión sobre la firmación "la educación en periodismo tiene mucho peso al momento de contratar un nuevo periodista"

Estudios han indicado que los profesionales perciben que las escuelas de periodismo están alejadas de las exigencias de los medios (Dickson & Brandon, 2000ª, 2000b; Pierce & Miller, 2007; Franco, 2007). Cuando se les preguntó a los supervisores en Colombia su opinión, en general, estuvieron de acuerdo con esta idea. Es decir, perciben que las escuelas o programas de formación de periodistas en Colombia están distanciadas de lo que pasa en la industria mediática, aunque reconocen que tiene peso a la hora de contratación. Los puertorriqueños tienen opiniones más distribuidas, dado que 11.1% se mostró en desacuerdo, el 44.4% ni de acuerdo ni en desacuerdo (ver gráfico 9). Así, se puede pensar que los programas de formación de periodistas en Puerto Rico no se perciben tan distantes de lo que ocurre en la industria cuando se compara con Colombia.

4. Discusión

Gran parte de los resultados expuestos tienen concordancia con lo planteado por estudios anteriores. Por un lado, los supervisores en Puerto Rico y Colombia consideran que los periodistas en formación deben desarrollar destrezas en la producción multimedia y, en esa línea, Tuñez, Martínez y Abejón (2010) señalan la importancia de este tipo de producción en el trabajo de los medios y el vínculo con los ciudadanos. Del mismo modo piensan Cabalin y Lagos (2012), quienes identifican una nueva forma de hacer noticias debido a la producción multimedia e, incluso, Verón y Sabés (2008) y Salaverría (2003, 2010) plantean que se debe pensar en multimedia.

Las necesidades que tiene la industria de contar con periodistas multimedia y que manejen destrezas digitales se vincula con la percepción que tienen los supervisores en ambos países de que es importante que la academia forme generalistas, es decir, periodistas que posean destrezas generales que les permita producir para varios medios. Esto contrasta con lo dicho por Punin (2012), quien señala las consecuencias negativas de especializar, de manera temprana, a los estudiantes de periodismo, dado que la labor periodística tiene unas bases generales (e.g., buscar y organizar información, consultar y cotejar fuentes, conocimiento gramatical, etc.) que debería ser formada antes de desarrollar habilidades para un medio en específico. Por lo tanto, tanto en Colombia como en Puerto Rico, la especialización no se presenta como una opción adecuada para la formación de los futuros periodistas y sí la formación en el manejo de diversas plataformas.

Si como lo plantea Sabés y Verón (2012), el eje del periodismo no ha cambiado sino que las modificaciones se han dado en las herramientas que el periodista utiliza, es válido pensar que la formación de periodistas esperada por los supervisores esté muy cercana al modelo norteamericano, que destaca la investigación, la redacción, el conocimiento de política y economía, etc. De hecho, así lo piensan Cabalin y Lagos (2012), quienes aseguran que, “en América Latina, la enseñanza del periodismo ha seguido un modelo de formación concebido, principalmente, en Estados Unidos” (p. 163).

En esta línea, este estudio muestra que una tercera parte de los supervisores en Colombia opina que los periodistas deben encauzar su formación en conocimientos centrados en la cultura general, la política y la economía. Esto se puede explicar porque las primeras normas gubernamentales que reglamentaron el oficio del periodismo en Colombia evaluaban estas características (Cuesta, 2013). En el caso de Puerto Rico, la enseñanza ideal en periodismo se percibe como una formación en pensamiento crítico y cultura general, pero con gran énfasis en el adiestramiento profesional.

Las expectativas de lo que debe ser la formación académica se contrapuntean con la opinión de los supervisores en ambos países, quienes señalan que la formación académica debe responder a las demandas de la industria. Para los colombianos, la demanda de los medios exige desarrollar el pensamiento crítico; para los de Puerto Rico, el desarrollo de destrezas profesionales particulares. Pese a las diferentes perspectivas, en ambos países se piensa que la educación en periodismo tiene mucho peso a la hora de contratar a un profesional. No obstante, en Colombia, con mayor fuerza que en Puerto Rico, se percibe que las escuelas de periodismo están alejadas de la industria. Ambos países, en ese sentido, perciben que la academia tiene un rol de adiestramiento profesional, lo que libera a los medios de entrenar a sus periodistas.

5. Conclusiones

Pese a las diferencias en el muestreo seguido en ambos países, este estudio revela que, en general, los supervisores encuestados en Colombia y Puerto Rico comparten la idea de que un egresado en Periodismo debe manejar la buena redacción, desarrollar el pensamiento crítico, adquirir destrezas para la investigación, tener conocimientos de cultura general y sobre la actualidad. Además, el periodista en formación debe dominar herramientas tecnológicas como soporte para desarrollar contenidos.

En ese orden de ideas, se puede pensar que, a grandes rasgos, las condiciones de los medios contemporáneos exigen de estos profesionales un mayor manejo de instrumentos tecnológicos que, si bien usan lenguajes especiales, no implica necesariamente un cambio en las lógicas del periodismo. De hecho, lo que algunos piden es un mejor manejo de información (Chaparro, 2014). Sin embargo, existen autores que argumentan que las escuelas de periodismo están alejadas de la industria y de los cambios tecnológicos que, por el contrario, son “naturales” a los medios (Neüman, 2006). Esta línea de pensamiento es reforzada con los resultados de este estudio.

En ese sentido, es importante seguir analizando en qué medida, si alguna, los planes o programas de formación de periodistas están alejados del campo laboral. Incluso, verificar la validez de argumentos como las de Sabés y Verón (2012), quienes llegan a afirmar que los programas “ofrecen una visión de la práctica de la profesión que, en la mayoría de las ocasiones, está caduca y refleja modelos que ya no son aplicables en el día a día de los medios de comunicación” (p.164). Para ello, por ejemplo, se podrían comparar los resultados del presente trabajo con las habilidades que pretenden desarrollar las facultades colombianas y puertorriqueñas en los syllabus de sus asignaturas o espacios académicos.

Finalmente, dadas las diferencias en el muestro del presente estudio, es pertinente seguir realizando trabajos como el aquí expuesto, que permitan determinar las expectativas que tienen los medios de información frente a la formación de periodistas. Además, para futuras investigaciones en esta línea, sería importante comparar las percepciones y expectativas de los docentes y del estudiantado que se forma en periodismo con lo que plantean los medios informativos.