Introducción

Desde la década del 2000 en Argentina se implementaron modificaciones legislativas y políticas en búsqueda de universalizar el acceso educativo, como modo de garantizar derechos antes limitados a los sectores medios y altos de la sociedad (Mayer & Núñez, 2016). Esta apuesta se buscó viabilizar mediante la legislación de la obligatoriedad del nivel secundario (Ley de Educación Nacional n.º 26 206)1 y la creación 1 de políticas y programas destinados a tal fin. Entre sus corolarios, se buscó generar a priori las condiciones para la continuidad educativa en las instancias no obligatorias como lo puede ser el nivel superior.

Para dichas instancias no obligatorias, ello supuso el despliegue de políticas de apoyo y acompañamiento de las trayectorias educativas.2 Se crearon programas que buscaron 2 crear vínculos entre la educación secundaria obligatoria y la no obligatoria de nivel superior, mediante becas y apoyos a los estudiantes de carreras estratégicas, profundizando la gratuidad de la educación superior en Argentina.3 En este marco, además, como continuidad al Plan Taquini de los años sesenta,4 se buscó fomentar y profundizar el afianzamiento de las universidades nacionales descentralizadas.

Frente a este escenario, un punto que empezó a observarse fue el aumento de la matrícula en las universidades nacionales. Esta se incrementó un 43% entre 2006 y 2017, mientras que los egresados aumentaron un 47% en dicho periodo (Ministerio de Educación, 2021).

Desde las ciencias sociales, un número importante de estudios han buscado examinar el aumento de la matrícula universitaria desde diferentes aristas. Así, aquellos sobre la universidad lo hicieron desde los currículos y la gestión institucional (de Donini, 2018), como también desde las narrativas de los estudiantes (Carli, 2012; Ortiz-Piedrahíta, 2020; Ossola, 2020; Santos, 2019). Sobre todo, los últimos años han dado lugar a la problematización de la inserción de jóvenes5 de espacios no urbanos, focalizándose mayormente en aquellos de zonas rurales y de comunidades indígenas (Amaya et al., 2007; Joshi & Bakshi, 2021; Oliveira, 2020; Ossola, 2020; Schmuck, 2022; Villa, 2022).

De forma más precisa, los estudios que históricamente han indagado sobre la periurbanidad y las familias de productores hortícolas de carácter migrante boliviano, por su relevancia económica como principales productores de las hortalizas y verduras de consumo interno y el asentamiento en los espacios periurbanos (Shoaie & García, 2021; Benencia, 2016; Benencia & Quaranta, 2009; García, 2015), comenzaron a problematizar el lugar de las nuevas generaciones. Así, se empezó a indagar sobre sus itinerarios vitales, específicamente el laboral y educativo, como parte de las estrategias familiares e individuales en búsqueda de la mejora de la calidad de vida (Benencia & Quaranta, 2018; Lemmi et al., 2018; Moretto, 2021; Moretto et al., 2021; Morzilli, 2019).

No obstante, suelen ser estudios ubicados en el periurbano del área metropolitana de Buenos Aires (tanto en el periurbano platense como el de la ciudad de Buenos Aires), que tiene una trayectoria más larga que la de otras zonas del país. Por ello, este trabajo se focaliza en otro cinturón hortícola del país: el del Partido de General Pueyrredón (en adelante, PGP), a fin de analizar el modo en que las nuevas generaciones de familias migrantes asentadas en espacios periurbanos consolidados más recientemente transitan su paso por la universidad.

De tal manera, como objetivo de este trabajo se plantea comprender las trayectorias universitarias de jóvenes de familias hortícolas del PGP en la provincia de Buenos Aires, Argentina, durante 2018 y 2021, a partir de las reflexiones que hacen en sus relatos de vida sobre los inicios y tránsito en este ámbito educativo. El foco los relatos de vida de los jóvenes (Meccia, 2019) se posiciona en una perspectiva que busca brindarle centralidad a las juventudes como actores decisores y reflexivos de su realidad (Alvarado et al., 2017). Así, como pregunta de investigación se propone: ¿cómo interpretan sus experiencias universitarias los jóvenes de familias hortícolas del PGP frente al contexto periurbano desde el cuál acceden?, ¿qué dimensiones pueden retomarse para problematizar la inclusión que propuso el cambio de legislación en sectores de espacios periurbanos?

Si bien se ha buscado profundizar en el acceso al nivel universitario de toda la población, para los jóvenes de familias hortícolas del periurbano marplatense en el PGP podría afirmarse, como hipótesis de trabajo, que se presenta una inclusión excluyente (Ezcurra, 2020, 2022), donde las políticas estatales e institucionales apoyan a los estudiantes desde un aspecto económico, pero no lo hacen en la integralidad de la trayectoria educativa.

La pregunta de investigación buscó responderse mediante un enfoque cualitativo y desde un enfoque biográfico (Bertaux, 1989; Meccia, 2019), mediante entrevistas en profundidad semiestructuras realizadas a jóvenes que incursionan o han incursionado por la educación superior universitaria durante 2018 y 2021. En ellas se profundizó sobre diferentes núcleos temáticos: la incursión en la educación obligatoria, las inserciones universitarias, las motivaciones para la elección de las carreras, las continuidades y discontinuidades, las pruebas y desafíos por los que han transitado, trayéndose aquí aquellas dimensiones que ayudan a comprender el vínculo entre universidad y periurbanidad.

Estudiar a jóvenes de zonas periurbanas: intersticios en acción

Los cambios legislativos de la década del 2000 en Argentina significaron un cambio de la estructura educativa por diferentes motivos. El reemplazo de la Ley Federal de Educación n.º 24 195 de 1993 por la implementación de la nueva ley en el 2006 (la Ley de Educación Nacional n.º 26 206) fue un quiebre en la política educativa nacional. Dicha ley procuraba la obligatoriedad del nivel primario y secundario, promoviendo programas y políticas específicas para garantizar la finalización de las instancias obligatorias.

La obligatoriedad del nivel secundario a lo largo de los años significó la masificación de este último nivel por la garantía tanto institucional (de cada una de las escuelas) como de los estados nacional y subnacionales, en pos de generar las condiciones para su cumplimiento. De esta masificación se generó una nueva base de estudiantado para la continuación de estudios en el nivel superior tanto universitario como no universitario (Mayer & Núñez, 2016). Por su parte, en el marco de la política universitaria, la creación de programas de apoyo e incentivo económico para estudiantes, la eliminación de los exámenes de ingreso a las universidades públicas y el afianzamiento de las universidades nacionales en los distintos puntos del país aportaron al ingreso de nuevos grupos de estudiantes a este nivel (Mollis, 2016).

No obstante, esta nueva base de estudiantado de nivel universitario provino de diferentes recorridos educativos y diferentes clases. Esto supuso un cambio en la cultura universitaria, la cual estaba afianzada históricamente en una cultura y capital social incorporado gracias a las trayectorias familiares (González et al., 2020). En este sentido, Bayón y Saraví (2019) señalan que la presencia de otros en espacios inesperados irrumpe en la universidad. Principalmente si se considera que la presencia de «otros» supone la existencia de un «nosotros» anclada en estereotipos sobre quiénes son los jóvenes universitarios: blancos, urbanos, de clase media; lo cual es propio del proceso histórico de construcción de este perfil (Oliveira, 2020; Ortiz-Piedrahíta, 2020; Ossola, 2020; Villa, 2022).

Dentro de este nuevo estudiantado universitario, quienes empiezan a acceder poseen un origen familiar migrante, estando asentados en las zonas periurbanas del país y con familias se han dedicado históricamente a la horticultura (Benencia & Quaranta, 2018; Lemmi et al., 2018, 2021; Moretto et al., 2021). Gracias a los procesos de movilidad social ascendente en la horticultura (Benencia, 2016), al asentamiento y a las nuevas generaciones de hijos de migrantes, la inserción en el nivel universitario se convirtió en una posibilidad (Benencia, 2016; Lemmi et al., 2018).

Por ello, se puede identificar un nuevo otro que aparece en la universidad: los jóvenes de familias hortícolas migrantes de los periurbanos de las ciudades donde se encuentran las instituciones. Así, el ser joven universitario con estas características habla de los múltiples intersticios que atraviesan sus vidas y que dan un cariz particular para comprender sus trayectorias universitarias (Diez & Novaro, 2011; Morzilli, 2021), en situaciones que muchas veces se encuentran por fuera de los itinerarios estipulados para quienes transitan este nivel. Estos jóvenes transitan la educación superior y lo hacen desde las propias particularidades que fueron conformando como parte de una situación social específica: aquella vinculada a la vida productiva hortícola, de escuelas rurales y de condiciones socioestructurales y culturales específicas (Lemmi et al., 2018; Morzilli, 2021).

No obstante, dichas particularidades no suelen ser consideradas. Las culturas universitarias se conforman como una matriz de significados entre los sujetos que se gesta a lo largo del tiempo, no quedando exenta de la historia de su comunidad y, con ello, de la de sus familias y otras edades sociales, al igual que las culturas juveniles (Chaves, 2013).

A partir de esta base es que se empieza a conformar una inclusión excluyente (Ezcurra, 2020, 2022); una manera paradojal donde se insertan más sectores de la sociedad al ámbito universitario, pero con tránsitos que terminan excluyéndolos. Por ende, si bien pueden acceder nuevas capas de la sociedad, las desigualdades relativas se mantienen, generando una jerarquización inter e intrainstitucionalmente en el nivel superior (Ezcurra, 2020). En este sentido, de manera latente se reproduce lo que sucede en otros países latinoamericanos respecto al acceso educativo (Espinoza et al., 2019; Ghiardo & Dávila, 2017).

Las culturas institucionales no logran garantizar la continuidad de los estudiantes, no solo en forma de abandono, sino de otras maneras más cotidianas, potenciando los factores de exclusión dentro de la inclusión propuesta desde las políticas estatales e institucionales. La cooperación entre estudiantes, así como entre estos y los docentes (Pérez et al., 2015), la implicación de los estudiantes (Amaya et al., 2007) y la consideración de las trayectorias previas (Ossola, 2020) son algunos de los factores que posibilitan la inclusión y mantenimiento durante el ciclo universitario.

Método

Enfoque biográfico para los intersticios

La reflexividad e interpretaciones de las juventudes que se insertan en la universidad son de relevancia al momento de comprender la inclusión/exclusión que atraviesan. Por ello, en este artículo se plantea un abordaje cualitativo como modo para dar lugar a dicha reflexividad considerando su rol activo frente a sus experiencias.

En específico, se retoma un enfoque biográfico que posibilitará evidenciar las interpretaciones de los jóvenes respecto a su paso por la educación superior. En este sentido, las condiciones materiales de posibilidad son puestas en escena a partir del modo en que los actores las sedimentan, es decir, las significan. Meccia (2019) sostiene que es posible identificar cuatro modos de reconstrucción de las narrativas de los actores: culturas grupales, marcas narrativas, microhistoria, entidades socioestructurales. En este caso, se postula un enfoque biográfico desde las culturas grupales ya que implican «un proceso de des-socialización y resocialización relacional y cognitiva en escenarios particulares de interacción social» (Meccia, 2019, p. 41). Es posible evidenciar la cultura universitaria como un modo de transitar las trayectorias desde los relatos de los jóvenes de familias hortícolas; pero ello no excluye la realidad que los atraviesa tanto materialmente como desde su propia historia en la periurbanidad. Por ello, desde la reflexividad propia de los jóvenes (en tanto a sus posibilidades, expectativas y propósitos) se nutre el abordaje de las problemáticas juveniles de manera situada y comprensiva (Alvarado et al., 2017).

En distintos trabajos de campo se realizaron entrevistas en profundidad semiestructuradas a 18 jóvenes de familias hortícolas del cinturón verde de General Pueyrredón durante 2018 y 2021. Los encuentros con los jóvenes se realizaron en dos modalidades: presencial y virtual. Dado el contexto de pandemia por covid-19, durante 2020 y parte del 2021 se volcó a esta última modalidad para lograr continuar con el proceso investigativo. Si bien la situación de entrevista virtual disrumpe con ciertos elementos claves para el desarrollo de la misma, en tanto en las plataformas de encuentro virtuales se pierden elementos de la espacialidad y la temporalidad (de Sena & Lisdero, 2015), en el caso de estudio supuso una posibilidad de mantener el vínculo con los entrevistados en un contexto de pandemia y confinamiento (Bazzano, 2020; Nessi, 2023)

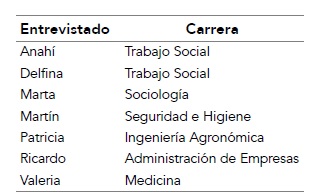

En mayoría de los casos se hicieron entre dos y tres encuentros. En los casos en los que no fue posible, se realizó un seguimiento telefónico, siempre que los jóvenes así lo habilitaran. La conformación de la muestra no probabilística de los jóvenes tomó como criterio la saturación teórica (Bertaux, 1989), realizando los contactos mediante la técnica de bola de nieve. Para evitar posibles sesgos en la conformación de la muestra, se iniciaron diversas líneas de contacto que posibilitaron conformarla de manera heterogénea. En este artículo se traen los relatos de siete jóvenes que resultaron más significativos, cuyas carreras se detallan en la tabla 1.

Estos jóvenes fueron seleccionados por haber estado realizando sus estudios universitarios al momento de la realización de las entrevistas y, además, son primera generación de estudiantes de nivel superior en sus grupos familiares.

Como parte del proceso de cuidado de los aspectos éticos de la investigación, se planteó la realización del consentimiento informado, la confidencialidad y el anonimato. Si bien el primer punto posee varias posturas (Meo, 2010), en esta investigación se optó por realizarlo previo a la realización de cada encuentro de entrevista, informando el tema trabajado, el marco académico en el cual se ha realizado (tesis de maestría), como también el financiamiento que apoya esta investigación.

Dado que el análisis de los datos supone la grabación en audio y su posterior transcripción, a cada entrevistado se le solicitó el permiso para realizar el registro del audio. Frente a esta demanda, se informaba que las respuestas obtenidas serían anonimizadas para evitar datos que puedan tanto identificarlos a ellos como a los allegados que mencionan, así como elementos de sus relatos que posibilitaran su identificación. En ese sentido, los nombres de los entrevistados seleccionados fueron cambiados, así como otros datos (locación de vivienda, parentescos, entre otros) que permitieran su identificación.

De la misma forma, se buscó garantizar la confidencialidad de sus relatos, reteniéndolos en reserva para el intercambio entre la entrevistadora y cada uno de los entrevistados. Dada la conformación de la muestra mediante la técnica de bola de nieve, se buscó preservar aquella información ya obtenida o íntima de cada entrevistado, buscando evitar las referencias a los contactos previos con allegados.

Periurbano del Partido de General Pueyrredón y universidad

El caso de los jóvenes de familias hortícolas del PGP se refiere a uno de zonas periurbanas, como muchos otros que se dan en Argentina alrededor de ciudades principales e intermedias. El cinturón hortícola del PGP se ubica en la cercanía de la ciudad de Mar del Plata, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, entre las rutas 88 y 226 (figura 1).

En este territorio la horticultura se presenta como ordenadora de su economía y, por ello, muchas familias se dedican a esta producción y sus derivados (Zulaica et al., 2012). Como característica general, al igual que en otros cinturones, quienes se dedican a esta actividad son de origen boliviano, dadas las dinámicas migratorias que hoy en día se mantienen motivadas por la inserción en esta producción (Benencia, 2016; Nessi, 2021).

No obstante, muchas familias se han asentado hace varios años, de manera tal que sus hijos son nacidos en el territorio.

En estos casos, muchos de quienes conforman la generación juvenil actual son primeras generaciones en terminar el nivel primario y secundario obligatorio en el país y, por sobre todo, en iniciarse en el nivel superior universitario (Benencia & Quaranta, 2018; Lemmi et al., 2018, 2021). Según datos del 2010 del Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares, el 14% de los jóvenes de entre 18 a 29 años alcanzaba el nivel superior (universitario y no universitario) en el cinturón hortícola del PGP. En específico, 9207 jóvenes de 18 a 29 años residían en la zona del cinturón verde del PGP. Entre ellos, 1343 jóvenes alcanzaron el nivel superior (universitario y no universitario), siendo 803 los que lo hicieron en el nivel superior universitario. Frente al total de jóvenes del cinturón, el 9% había alcanzado el nivel superior universitario, adecuándose al valor que se contempla a nivel nacional y provincial.

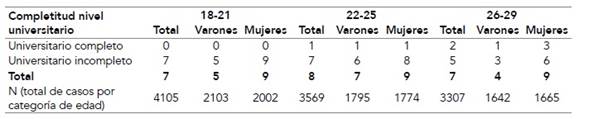

Al segmentar por género y edad, se observa que, en cada categoría de edad como en el total, las mujeres son las que mayor inserción universitario poseen (Acker, 1995; Lemmi et al., 2021) (tabla 2). Esto sigue en línea de lo planteado por Opazo y Villalobos (2022), quienes afirman que la educación superior tiende a la feminización. En los hogares se suele priorizar que ellas continúen sus estudios y que los hombres realicen actividades laborales, lo que podría estar explicando estas diferencias. Pero, si bien obtienen mejor rendimiento académico, luego esto no se traduce en mejores oportunidades para ellas.

Tabla 2 Porcentajes de jóvenes con inserción universitaria según segmento de edad y sexo. Cinturón del PGP (2010)

Nota. A partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010).

La oferta universitaria del PGP está concentrada en la ciudad marplatense. Tiene como instituciones estatales a la Universidad Nacional de Mar del Plata y la sede de la regional de la Universidad Tecnológica Nacional. La primera de estas contaba en 2017 con 30 313 alumnos (Sistema de Consulta de Estadísticas Universitarias de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, 2021). Dentro de su oferta educativa, se encuentran carreras de grado de diversos campos disciplinares, y que poseen como título intermedio tecnicaturas orientadas. Por su parte, la Universidad Tecnológica Nacional presenta una orientación hacia las ciencias exactas, específicamente hacia las carreras de ingeniería naval y pesquera y siete tecnicaturas. La oferta a distancia e intensiva también está presente en la zona.6

Producto de las legislaciones relativas a la obligatoriedad educativa y en articulación con las políticas destinadas a la juventud, los programas gubernamentales de seguimiento educativo son de suma importancia a la hora de comprender la situación educativa de los jóvenes. En 2014 se crea el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) o Becas Progresar, «con el fin de generar nuevas oportunidades de inclusión social y laboral a los jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de acciones integradas que permitan su capacitación e inserción laboral» (Decreto 84/2014, art. 1; Ministerio de Educación, 2019). Este programa se orienta a jóvenes de 18 a 24 años en situación de vulnerabilidad económica familiar que no se encuentren cobrando ningún tipo de plan social. También las universidades cuentan con sistema de becas de ayuda. La Universidad Nacional de Mar del Plata posee becas de ayuda económica que se orientan a alumnos de las distintas facultades con alto rendimiento académico, así como también becas de apuntes, transporte y comedor universitario Las universidades privadas también proponen becas de ayuda económica orientadas a los alumnos en general y a casos específicos.7

Resultados

De los intersticios a la universidad: los relatos de los jóvenes sobre su tránsito universitario

Los resultados del análisis llevado a cabo vinculan el andamiaje teórico y los lineamientos del enfoque biográfico mediante los relatos de vida de siete jóvenes seleccionados por su importancia empírica. Se retoman aquí los relatos de: Anahí, Delfina, Marta, Martín, Patricia, Ricardo y Valeria.8 De ellos emergieron tres dimensiones que posibilitan comprender los modos en que se da la inserción en la universidad de este tipo de jóvenes: 1) la motivación para la elección de las carreras, guiada por la experiencia educativa y productiva en la periurbanidad; 2) las interpretaciones sobre los apoyos estatales e institucionales; y 3) las interpretaciones respecto a la tensión cultura universitaria y periurbanidad.

Elecciones de carreras universitarias

Son la periurbanidad y las vivencias que allí se desenvuelven lo que permite traer la primera dimensión propuesta de análisis. Así, las carreras universitarias derivaron de las vivencias que han tenido en sus trayectorias educativas previas (Hirsch, 2020); pero no solo la de carácter obligatorio (secundario), sino también de las experiencias laborales previas. Por ello, no hay homogeneidad en las opciones que barajaron los jóvenes, sino que estos incursionaron en diferentes disciplinas.

En el caso de Marta, su opción fueron las ciencias sociales: «Siempre me gustó humanidades, un poco de historia, geografía; todas esas cosas. Siempre me gustó, y la verdad que me gusta». Para Anahí su elección radicó en su interés por la salud a través de las propuestas de promoción universitaria que llegaron a su escuela (como las exposiciones de la universidad):

Yo quería algo relacionado con salud, que nada que ver y estaba buscando. Y la facultad [a la] que voy es la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. ¿Viste cuando te dan listado de las carreras y la facultad, de las facultades y las carreras que hay en cada facultad? Y bueno, como yo quería algo relacionado con salud, leí el título, el nombre de la facultad; estaba enfermería, terapia ocupacional y trabajo social. Pero como que lo leí y dije, ni idea lo que era, ¿viste? Y bueno, después mi hermano mayor, él me dijo que tenía una amiga que era asistente social.

Para otros, las elecciones de sus carreras no se vincularon a los contenidos en sí, sino que se debieron a diferentes hitos, en los cuales la escuela tomó un lugar predominante (Beheran, 2009; Gavazzo, 2019; Gavazzo et al., 2014). Para Delfina, quien estudia trabajo social, su decisión final de la carrera surgió a partir de su experiencia vital anclada en su embarazo cuando estaba en la escuela secundaria:

Quizá por conocimiento en la escuela. Cuando estaba embarazada me atendió una trabajadora social. Me gustó el trabajo que hizo conmigo; me gustó cómo intervino en mi situación. Buscó las posibilidades de que yo pueda seguir en esa secundaria a pesar de estar embarazada. Después me buscó diferentes formas de acomodarme los horarios; les pedía a los profesores los módulos, hizo un trabajo conmigo bastante... Me gustó la intervención de la trabajadora social y ahí conocí el trabajo social. También he visto trabajadores sociales.

Las políticas institucionales que acompañan la trayectoria escolar, como es el caso de una estudiante cursando un embarazo, deja una huella en ellos y ellas, como una muestra de posibilidades profesionales futuras.

La socialización en el periurbano también evidencia la dinámica propia de la horticultura (Lemmi et al., 2021; Morzilli, 2021) como una motivación para los jóvenes a la hora de elegir una carrera. Martín relata:

[La carrera de] seguridad e higiene, en cualquier tipo de empresa; también puedo en este lugar. Es muy aliado a la agricultura, supervisarlo ahí. Como yo soy licenciado, bah, si me llego a recibir, podría ser la que esté ahí.

Por su parte, Patricia señala:

Me gustaría ser cuando sea grande o cuando sea mayor, bah… ¿Cómo se llama esto? Ingeniero…, ingeniero agrícola… (…). Porque esa carrera me gustaría, porque me gusta…, no sé por qué…, Viste que salen a los campos [las quintas hortícolas de producción] y eso; por esas cosas.

De esta manera, es por la socialización que han tenido (marcada por la educación en el espacio del periurbano), así como por la oferta laboral que atraviesa la vida de sus familias (la vinculada a producción hortícola), que los jóvenes empiezan a considerar qué elecciones de carreras desplegarán a la hora de iniciar sus estudios universitarios.

Interpretaciones sobre los apoyos estatales e institucionales

La segunda dimensión que ha emergido se vincula a los modos en que sedimentan e interpretan las condiciones socioestructurales de la periurbanidad en las que se encuentran. En particular, cómo problematizan sus posibilidades de inserción y continuidad frente a las condiciones estructurales que los atraviesan; y, de allí, el modo en que hacen uso o no de ciertas políticas públicas para ayudarles a hacer frente a condiciones restrictivas propias de su situación. Como se ha sostenido, los programas y políticas de becas y apoyos sociales se despliegan como modo de posibilitar y mantener el acceso a la educación a sectores que históricamente han sido marginalizados por el contexto de vulnerabilidad social y económica. Se trata entonces de evidenciar cómo los jóvenes hacen eco de la existencia de estas, si acceden o no a ellas y cómo las interpretan en sus relatos.

A través de poner en juego sus motivaciones e intereses respecto a su itinerario biográfico, estos jóvenes hacen uso de los recursos que se brindan desde el Estado y las instituciones donde se insertan. Así, se puede retomar el caso de Marta, quien relata la obtención de la beca de estudio:

Igual con el tema (…) de la plata tampoco tuve mucho problema, más que nada por ahí con la universidad, porque yo tengo (…) beca en la universidad (…). Y también tengo el Progresar. Calculá que con eso resolvés todos los gastos.

El relato de Marta hace referencia a la beca de la Universidad de Mar del Plata para apuntes, que le brinda la posibilidad de contar con el material bibliográfico de las cátedras. Por otro lado, la del plan Progresar que, en el momento de la entrevista, se orientaba a todas las carreras universitarias. De la misma manera, para Delfina, la beca de ayuda económica le facilitó el pago de los gastos necesarios para continuar los estudios:

Mi papá me decía que quería conectar internet, pero yo creía que era mucho gasto para solamente hacer un trabajo [de la universidad], no siempre se requería de internet. Entonces me gané la beca; no me gané, me dieron la beca económica en la facultad y me pagaba un abono mensual más o menos bueno de teléfono y usaba internet de ahí.

Esta beca, sumada al apoyo de su familia, le permite a Delfina sostenerse:

Buscaba el trabajo para tener mi plata. Pero por ahí no insistí mucho en encontrar un trabajo porque por ahí no estaba la necesidad, ya que me apoyaban mis papás y querían que me dedique a estudiar; que no importaba si trabajaba, para que yo haga la facu[ltad], me iban a bancar y lo importante era que haga más rápido mi carrera, que me reciba. Y ya que me daban esa posibilidad, aprovechaba.

La beca también es una herramienta para aquellos que deben trabajar para sostener los costos del estudio. Así lo relata Anahí, quien se encuentra trabajando en un hotel como empleada y en la horticultura, además de estudiar su carrera de trabajadora social:

Estoy trabajando y, a la vez, iba a la facultad. Terminaba muerta mal; me dormía en las cursadas (…). Por ahí salgo a las cuatro de acá [el trabajo] y me iba corriendo a la facultad, o sea, tomaba el colectivo y llegaba justo (…). No era muy productivo igual, porque era como que iba a la facultad y no prestaba mucha atención.

Por ello, toman nuevamente centralidad las ayudas económicas para financiar los estudios: «Yo también tengo la beca de apuntes en la facu[ltad]. Me ayuda mucho. Yo gasto lo que es el comedor y el boleto del colectivo y eso. Mucho gasto, no tengo». Esto es posible porque en la misma inserción en la universidad acceden al conocimiento sobre las políticas existentes y ello les permite la continuidad en los estudios.

Las condiciones de la periurbanidad como contexto desde el que las jóvenes relatan sus vidas son las que los empujan a poder sostener sus recorridos universitarios mediante los apoyos económicos. Así, la Universidad Nacional de Mar del Plata, como universidad de carácter nacional, se acopla en el PCP a las políticas estatales para brindar apoyo a sus estudiantes, un elemento central en las condiciones de posibilidad de estas jóvenes.

Interpretaciones respecto a la tensión cultura universitaria y periurbanidad

Como tercer elemento encontramos los modos en que los jóvenes ponderan su lugar de origen y cómo este se tensiona con las culturas universitarias. Así, es en esta tercera dimensión donde se empieza a complejizar la inclusión desarrollada anteriormente. Desde las entrevistas y de los relatos de los jóvenes fue el modo en que el paso por la universidad implicaba obstáculos propios de la inclusión excluyente; esta deriva en estereotipos sobre qué es un joven universitario en tanto a saberes, gustos y contextos sociales, como se ha sostenido anteriormente.

En este sentido, los relatos evidencian dos elementos: primero, cómo los jóvenes sedimentan el contexto desde el que parten, en tanto a factor exógeno al espacio universitario, pero endógenos a su comunidad y familia. El segundo deriva del modo en que reconocen un sentimiento de exclusión dado por las características propias del espacio de la universidad y la poca apertura de sus pares; es decir, en tanto a factores endógenos al ámbito universitario. Frente al primer elemento, Valeria afirma:

Creo que hay, obvio, obstáculos, porque a veces creo que no hay posibilidades; porque yo escucho mucho a mis papás o a mis tíos que dicen: «A mí me hubiera gustado estudiar». Entonces yo digo que ya sé que cuando uno quiere se puede. Pero también entiendo que a veces hay contextos, situaciones familiares que te limitan a hacer algo que uno a veces quiere y lo postergás.

El caso de Valeria permite evidenciar cómo la experiencia familiar anclada en los contextos a los que ella hace referencia, condicionan el paso por la universidad de jóvenes. Como se ha sostenido, en sus familias estos son primera generación ingresa a la universidad; por ello sus familiares no poseen antecedentes que les posibiliten allanarles el camino a la educación superior. Si bien el deseo de los adultos es que logren ascender socialmente mediante la educación (Benencia & Quaranta, 2018; Lemmi et al., 2021; Moretto et al., 2021), lo cierto es que no poseen las herramientas para brindar el apoyo y el acervo de conocimientos necesarios para pasar por esta experiencia. Es decir, la inclusión excluyente se observa en la falta de capital social acumulado sobre lo que acabamos de describir.

En relación al segundo elemento, lo que se pondera es la valoración que hacen del tránsito hacia la universidad. Así, Ricardo señala:

Me decidí a estudiar la carrera de administración que conocí a través de una excompañera que estaba cursando en la facu[ltad] contaduría (…). Me interesó porque podría trabajar en empresas y en organizaciones. Aunque también no es fácil esa carrera; toma mucho tiempo de estudio y dedicación como en todas.

Él trabajaba al momento de la entrevista en la horticultura y, por ello, la duración y el tiempo que se requiere es lo que se tensiona en su relato con la posibilidad de seguir cursándola, considerando que «no es fácil» conjugarla con su trabajo.

El caso de Paula trae cómo la posibilidad de continuar estudiando una carrera se vio truncada por las propias culturas universitarias. Ella señala un sentimiento de ser ajena a dichas lógicas y, por tanto, en un sentimiento de no ser parte:

Yo primero había elegido para abogada, por qué, no sé... Quería ser abogada, estudiar derecho, pero después cuando entré no me gustó. Entré como abogada, pero no me gustó el ambiente de la facultad; es distinto. No hay tanto compañerismo ni nada de eso; muy egoístas, muy egocéntricos todos (…). En la facultad de derecho, necesitás algo y nadie sabe nada. Es como que ya me parece que van ejerciendo la carrera de abogados desde el principio. (…) Al año siguiente elegí algo en lo que me vea, que siga, que me guste y fui a buscar folletos a la facultad. Después hubo una exposición de carreras, una carpa en la facultad y me dieron folletos, y una amiga mía también se iba a anotar en trabajo social y empezamos juntas. También eso me incentivó a estar juntas.

De hecho, al iniciar la carrera de trabajo social recuerda:

En la facultad de sociales somos todos así liberales, reamigos, reconocidos. Es más familiar; es otro contexto, es otro ámbito; no es lo mismo. Yo me sentí recómoda en la facultad donde fui. Los chicos son muy buenos.

Así, Paula cierra este punto ponderando la posibilidad de encontrarse con pares del territorio y con miembros de la comunidad boliviana: «Me gustaba porque también ahí te identificás con otros compañeros que son hijos de productores, del mismo lugar». Por ello, este relato muestra cómo no solo son las condiciones materiales o las elecciones iniciales de los jóvenes las que posibilitan la inclusión, sino que las propias culturas universitarias se tensionan con aquellas propias de sus comunidades y contextos sociales, implicado revaluar sus decisiones.

Las condiciones de la periurbanidad y de la relevancia del trabajo en la quinta se ponen en tensión con la cultura institucional universitaria, visibilizándose la exclusión dentro de la inclusión propuesta por las legislaciones y políticas institucionales y estatales. También tensionan el uso del tiempo y la dificultad que genera conjugar el trabajo hortícola y la universidad. Por otro, porque las peculiaridades de la comunidad boliviana y los tipos de lazos generados se enfrentan con lo que la cultura universitaria suele esperar del estudiantado (Bayón et al., 2019)

Discusión

A lo largo de este trabajo se ha buscado analizar desde un abordaje crítico, relacional y situado de las juventudes las interpretaciones de los jóvenes de familias hortícolas del PGP sobre su inserción educativa en el nivel universitario. De tal manera, se ha puesto en cuestión la inclusión propuesta desde las políticas estatales e institucionales. A partir de un enfoque biográfico y mediante el análisis de los relatos de vida de los jóvenes, se buscó visibilizar los modos en que estos vivenciaron su paso por la universidad. En este sentido, la periurbanidad aparece como un elemento analítico clave para problematizar lo que Ezcurra (2020) denomina inclusión excluyente. En el tránsito de los jóvenes -y, en particular, en sus relatos- se cristaliza tanto la inclusión como la exclusión del ámbito universitario para quienes provienen de espacios por fuera de los convencionales o esperables de quienes son los estudiantes «tradicionales» de la universidad.

En este sentido, la periurbanidad y el contexto familiar y comunitario de estos jóvenes condicionan su tránsito tanto materialmente como social, subjetiva e intersubjetivamente. La falta de trayectoria previa universitaria, la imposibilidad de acompañar desde la experiencia familiar a las nuevas generaciones se presenta como un factor endógeno que les dificulta dicho tránsito.

La periurbanidad otorga también elementos para la elección de las carreras: muchos de los motivos radican en las vivencias que han tenido en el nivel secundario y en las políticas que se despliegan allí para acompañar a los estudiantes. Pero también por el vínculo con el trabajo en la horticultura y el conocimiento que tienen sobre posibles profesionalizaciones en el sector.

En relación a las políticas institucionales y estatales que buscan fomentar la inclusión, estas son valoradas por los jóvenes, pero también hablan del modo en que la periurbanidad supone obstáculos para ellos.

Por último, se ha dado cuenta del modo en que la dicotomía inclusión-exclusión se encuentra presente desde factores tanto endógenos como exógenos del espacio universitario. Así, emergen en sus relatos las interpretaciones de los obstáculos de las propias culturas universitarias que imposibilitan continuar ciertas carreras elegidas como primera expectativa. La inclusión queda limitada por las características propias del espacio universitario, muchas veces ancladas en estereotipos de clase, incluso frente a posibilidades económicas para transitar la universidad o contando con apoyos económicos estatales o institucionales.

Este trabajo ha visibilizado qué otros elementos, interpretaciones y sedimentaciones se ponen en juego desde los propios jóvenes para tensionar la vida universitaria. No solo por las condiciones estructurales de acceso (que suelen ser saldadas mediante políticas de apoyos), sino por aquellas que se denotan intersubjetivamente y que derivan de las formas que toma la cultura universitaria. Esta entra en conflicto con las que traen los jóvenes desde la periurbanidad y sus orígenes.

Los resultados del artículo posibilitan abrir nuevas preguntas frente las posibilidades que se les brinda a los jóvenes de espacios periurbanos, tanto mediante políticas públicas nacionales y subnacionales como también de las propias instituciones educativas que se anclan en territorios disímiles. El acercamiento a las sedimentaciones juveniles de educación abre el camino a la reflexión sobre qué quieren los jóvenes y cómo lo hacen aún en condiciones de desigualdad. También presenta la posibilidad de que estas reflexiones provenientes de las juventudes sean consideradas para potenciar y mejorar políticas públicas existentes, las cuales, si bien han allanado el camino, todavía les resta por hacer en orden de garantizar la inclusión educativa de nivel superior en el país.