Introducción

La adolescencia es una etapa del ciclo vital llena de diversas experiencias que le permiten al individuo prepararse para la vida adulta, incluyendo las primeras relaciones de pareja. Sin embargo, en este mismo período se pueden presentar algunas circunstancias que pueden afectar la salud física y mental del(a) adolescente, como la intimidación escolar y la violencia en el noviazgo (Gracia- Leiva et al., 2019; Kim et al., 2019; Moreno-Gordillo et al., 2019; Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022). La violencia en el noviazgo (VN) en la adolescencia involucra la realización de conductas de violencia física y sexual, agresiones psicológicas y de acecho, realizadas cara a cara o a través de medios electrónicos (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2022).

Los estudios de prevalencia de la VN muestran que esta problemática afecta a un número importante de adolescentes y jóvenes (Rubio-Garay et al., 2017). Una revisión sistemática realizada con 101 estudios de prevalencia en la que participaron adolescentes de 13 a 18 años de edad (Wincentak et al., 2017) encontró que entre el 1% y el 61% de los participantes había ejercido o había sido objeto de violencia física, en tanto que entre el 1%, aproximadamente, y el 54%, había ejercido o había sido víctima de violencia sexual.

La VN también se ha relacionado con varias dificultades de salud física y mental como depresión, ansiedad, baja autoestima, uso de alcohol, cigarrillo y drogas, métodos inapropiados para controlar el peso, lesiones físicas, quejas somáticas, conducta suicida, conductas sexuales de riesgo y problemas escolares (CDC, 2022; Garthe et al., 2021; Goncy et al., 2017), lo que junto con las altas cifras de prevalencia, la han llevado a considerar un problema de salud pública y, por tanto, objeto de prevención (Ludin et al., 2018; Mercy y Tharp, 2015; Peterson et al., 2018; Sánchez- Jiménez et al., 2018; Wilson et al., 2019; Card, 2017; Temple et al. 2013; Wincentak et al., 2017).

Una estrategia que podría prevenir la VN es la enseñanza de habilidades para el establecimiento de relaciones de pareja sanas y libres de violencia, en la pre-adolescencia o en la adolescencia, teniendo en cuenta que en esta etapa del ciclo vital se experimentan generalmente las primeras relaciones de pareja, incluyendo habilidades de comunicación y de regulación emocional (CDC, 2022; Lee y Wong, 2020). Los programas que se han desarrollado hasta el momento para prevenir esta problemática, incluyen efectivamente la enseñanza de este tipo de habilidades fundamentalmente en entornos educativos, con el fin de garantizar el número más amplio de participantes (Temple et al., 2013). Así, el programa con la trayectoria más larga, titulado “Safe Dates” (Foshee et al., 1998; 2012), incluye diez sesiones de 45 minutos impartidas por profesores, donde se abordan la VN, los estereotipos de género, las habilidades para el manejo de conflictos y la búsqueda de ayuda, así como el envío de folletos para las familias. Los programas Fourth R (Wolfe et al., 2009) y Expect Respect (Rosenbluth, 2002), así como los programas DARSI (Carrascosa et al., 2019), PREVIO (Muñoz et al., 2016) y DaViPoP (Muñoz et al., 2013), desarrollados a nivel iberoamericano, también contemplan la promoción de habilidades para el establecimiento de relaciones saludables e igualitarias, junto con otros contenidos y estrategias.

El programa más reciente fue desarrollado por los CDC de los Estados Unidos con el nombre de “Dating Matters” e implementa diferentes estrategias dirigidas a los(as) adolescentes de 11 a 14 años de edad, sus pares, familias, instituciones educativas y comunidades, para promover habilidades para una adecuada gestión de las relaciones de pareja, desde antes de experimentar este tipo de relaciones, para así reducir el riesgo de VN y sus dificultades asociadas (CDC, 2018). Un ensayo controlado aleatorio de grupos múltiples, donde se comparó este programa con el programa Safe Dates, evidenció una disminución significativa de violencia en las relaciones de pareja y otras dificultades, como acoso, la violencia entre pares, violencia sexual, conducta delictiva, porte de armas y consumo de sustancias (Niolon, 2021).

En Colombia, los estudios de prevalencia realizados señalan que la VN podría afectar a un número importante de adolescentes (Martínez et al., 2016; Rey y Martínez, 2021a). Una investigación efectuada con 2049 adolescentes escolarizados entre 13 y 19 años, de cinco ciudades colombianas, encontró que el 89.2 % de los participantes había ejercido alguna conducta de violencia verbal emocional, al menos rara vez, en los últimos doce meses, mientras que el 89,5% informó haberla sufrido, en tanto que el 43.7% ejerció violencia sexual y el 24.1% violencia física, mientras que el 50.6% sufrió violencia sexual y el 24% violencia física (Rey et al., 2022). Un estudio realizado con 811 adolescentes de 12 a 19 años, encontró que la victimización se relacionaba con síntomas psicopatológicos, consumo de sustancias, intentos de suicidio, desajuste clínico, desajuste escolar y malas relaciones con los padres (Rey y Martínez, 2021b), mientras que otro, efectuado con 599 estudiantes de 13 a 19 años, halló que entre las mujeres, la victimización se asociaba con el desajuste escolar y los síntomas emocionales (Rozo-Sánchez et al. 2019).

A pesar de estas cifras y dificultades asociadas, en ese país solamente se ha diseñado, implementado y evaluado un programa de prevención dirigido a los(as) adolescentes, titulado “Relaciones Románticas Constructivas” (RRC), el cual se compone de 10 sesiones donde se abordan tres componentes fundamentales: conocimientos sobre la VN (identificación de señales, elección y cuidado de la pareja, entre otros temas), competencias socio-emocionales (resolución de conflictos, manejo de la ira, comunicación asertiva, toma de decisiones y búsqueda de ayuda) y competencias cognitivas (creencias y estereotipos de género). Este programa se evaluó a través de un diseño cuasi- experimental pretest y postest, con un grupo experimental y uno control, donde participaron 80 adolescentes de 14 a 16 años y no evidenció diferencias significativas entre los grupos, pero sí en el grupo experimental, en cuanto a habilidades para el manejo de conflictos, creencias sobre las consecuencias positivas de la violencia y estereotipos de género. No obstante, en este estudio no se llevó a cabo ninguna medición de seguimiento y el programa no contempla la participación de los padres y profesores, sistemas que en marco de un modelo ecológico social podría garantizar mejores resultados (CDC, 2018; Niolon et al., 2019).

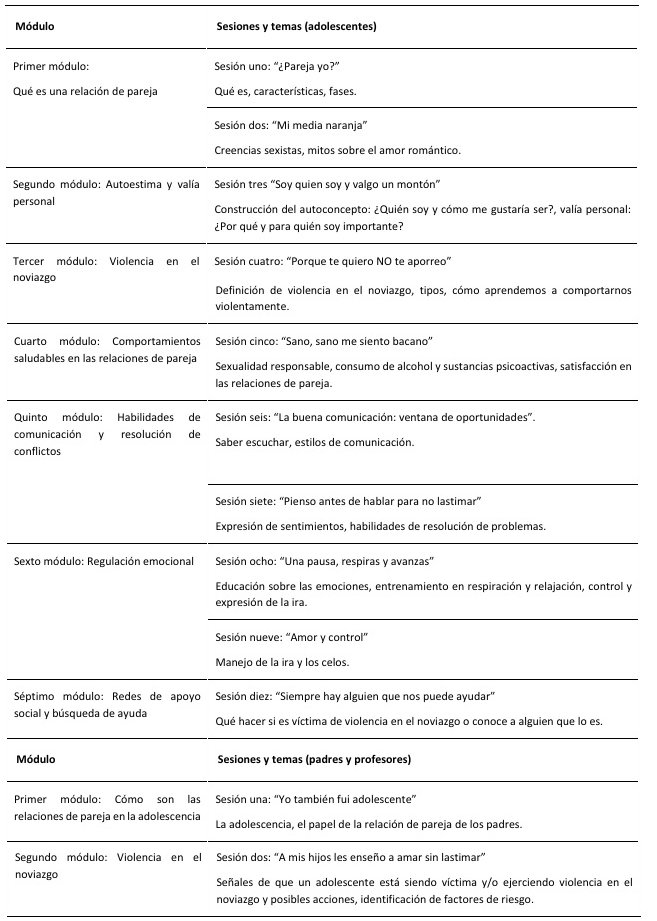

El programa para la gestión de las relaciones de pareja en la adolescencia “me quiero, te quiero” se desarrolló con el fin de promover entre los participantes conocimientos, actitudes y habilidades para la conformación de relaciones de pareja sanas y libres de violencia. Se desarrolla grupalmente con adolescentes entre 13 y 19 años de edad, independientemente de que hayan tenido o no experiencias de pareja y de su orientación sexual, abarcando un total de 10 sesiones con los(as) adolescentes y dos con sus padres y profesores. Sus componentes y temas tienen como referente los abordados en varios de los programas más reconocidos para la prevención de la VN y asume como uno de sus fundamentos teóricos el modelo de factores situacionales y contextuales de Riggs and O´Leary (1989), para intervenir aspectos del individuo que podrían incidir en la calidad de sus relaciones de pareja, como sus conocimientos sobre estas relaciones y la VN, sus habilidades de comunicación y de regulación emocional, así como aspectos de su entorno sociocultural, como las creencias socioculturales sobre el género y los mitos de amor romántico, junto con influencias del entorno socio-familiar, como la presencia de violencia en la familia de origen y el conocimiento que tiene ese entorno sobre las circunstancias que podían promover la VN y su respuesta ante los casos detectados (véase la Tabla 1).

Este programa se desarrolló en convenio con la Gobernación del Departamento de Boyacá (Colombia), como una estrategia intersectorial de prevención en la adolescencia de las problemáticas relacionadas con la VN, en instituciones educativas y comunitarias del Departamento, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y dentro de un enfoque de prevención para la salud pública (Lutzker y Wyatt, 2008), que contempla la definición del problema, la identificación de los factores de riesgo y de protección, el desarrollo de estrategias de prevención y su sometimiento a prueba empírica para garantizar su adopción generalizada.

Conforme a lo anterior, este trabajo tuvo como objetivo evaluar los efectos de este programa con una muestra de adolescentes colombianos y un diseño pretest-postest de un solo grupo, asumiéndose la siguiente hipótesis de trabajo: El grupo de participantes presentará un promedio de puntuaciones significativamente menor en VN, actitudes a favor de dicha violencia, en estado y rasgo de la ira, así como un promedio de puntuaciones significativamente mayor en manejo de la ira, después de la implementación del programa.

Método

Diseño

Se implementó un diseño pretest-postest de un solo grupo (Campbell y Stanley, 1991), donde se mide un conjunto de variables de resultados para evaluar la efectividad de una intervención, antes y después de la misma, en un grupo de participantes con el cual se implementará dicha intervención. Adicionalmente, se llevó a cabo una medición de seguimiento un mes después de la implementación del programa.

Participantes

Fueron 70 estudiantes de una institución pública de educación media de la ciudad de Tunja (Departamento de Boyacá, Colombia), 32 mujeres y 38 varones de 13 a 17 años de edad (M=14.73; DE=1.102), quienes informaron vivir en barrios de estratos socioeconómicos uno (n=6; 8.8%), dos (n=20; 29.4%), tres (n=26; 38.2%), cuatro (n=14; 20.6%) y cinco (n=2; 2.9%), de acuerdo con la clasificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dos participantes no ofrecieron esta información). El 29% (n=20) de los participantes tenía pareja en el momento del estudio y un 67.1% (n=47) había tenido pareja.

Los criterios de inclusión y exclusión fueron: (a) tener entre 13 y 19 años de edad, rango que se encuentra dentro del período de la adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud (2022); (b) contar con el consentimiento informado por escrito de sus padres y su asentimiento y (d) no tener una condición física, una enfermedad o un trastorno mental, cuya severidad le impidiera participar en el programa, conforme a un cuestionario de tamizaje físico y mental elaborado por el equipo de investigación.

Instrumentos

Se utilizaron los siguientes instrumentos para evaluar la efectividad del programa:

Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI, Wolfe et al., 2001), versión española (Fernández-Fuertes et al., 2006)

Permite informar 25 conductas de violencia ejercidas y recibidas por parte de la pareja en la adolescencia, en los últimos doce meses, repartidos en 4 ítems de violencia física (p. ej., “Le lancé algún objeto”), 10 de violencia verbal-emocional (p. ej., “Le hablé en un tono de voz hostil u ofensivo”), 3 de tipo relacional (p. ej., “Traté de poner a sus amigos en su contra”), 4 sexual (p. ej., “Le forcé a practicar alguna actividad sexual cuando él/ella no quería”) y 4 amenazas (p. ej., “Destrocé o amenacé con destrozar algo que él/ella valoraba”), a los cuales se responde a través de una escala Likert con cinco opciones de respuesta: “Nunca” (0), “Rara vez” (1), “A veces” (2) y “Con frecuencia” (3). Esto permite obtener una puntuación global mínima de 0 y máxima de 75, tanto de perpetración como de victimización. Cuenta con otros 20 ítems distractores no tenidos en cuenta en el estudio.

El instrumento fue validado con una muestra de 2058 adolescentes colombianos entre 12 y 19 años de edad, mediante un análisis factorial confirmatorio que tuvo en cuenta la estructura original de dos sub-escalas (perpetración y victimización) y los cinco tipos de violencia que examina, obtuvo índices de buen ajuste y valores alfa que oscilaban entre .56 y .84 (Redondo et al., 2021). En las puntuaciones pre-intervención de este estudio, la escala de perpetración obtuvo un alfa de .83, la de victimización un alfa de .84 y de .91 a nivel global.

Attitudes about Aggression in Dating Situations (AADS; adaptado por Hokoda et al., 2006)

Examina el grado de acuerdo con 10 situaciones de violencia física en relaciones de noviazgo adolescente, por medio de una escala con seis opciones de respuesta que oscilan entre “Total de ACUERDO” (1) a “Total en DESACUERDO” (6), para una puntuación total mínima de 10 y máxima de 60. Ejemplo de ítem: “Luis se entera de que Alicia ha estado saliendo con alguien más a sus espaldas. Él se enfada mucho y le da una bofetada”. También examina el grado de justificación con 12 conductas de enfado en relaciones de noviazgo, discriminando el sexo, por medio de una escala con cinco opciones de respuesta que oscilan entre “NUNCA está justificado” (1) hasta “Justificado en MUCHAS ocasiones”, para una puntuación total mínima de 12 y máxima de 60, una con respecto a las mujeres y otra con respecto a los hombres. Ejemplo de ítem: “Poner a la familia o amigos del novio/a en su contra”.

La consistencia interna de las sub-escalas del instrumento informada por los autores osciló entre .75 y .87, con un índice test-retest de .70. En las puntuaciones pre-intervención, el instrumento alcanzó un alfa de .81, en la primera parte, .73 en la segunda parte correspondiente a las mujeres, .74 en la segunda parte referente a los hombres y .80 a nivel general.

Inventario de Expresión de Ira Estado II (STAXI-II, Miguel-Tobal et al., 2009)

Tiene como objetivo medir la ira como estado, como rasgo y su expresión y control, por medio de 49 ítems que componen tres escalas: (a) Estado, cuyas opciones de respuesta son: “No, en absoluto” (1); “Algo” (2); “Moderadamente” (3) y “Mucho” (4), compuesta por 15 ítems (p. ej., “Me siento irritado”); (b) Rasgo, cuyas opciones de respuesta son: “Casi nunca” (1); “Algunas veces” (2); “A menudo” (3) y “Casi siempre“ (4), integrada por 10 ítems (p. ej., “Tiendo a perder los estribos”) y (c) Expresión y Control, con las mismas opciones de respuesta y 24 ítems (p. ej., “Me guardo para mí lo que siento”). El instrumento arroja una puntuación global mínima de 49 y máxima de 196. Según sus autores, el instrumento presentó índices de consistencia interna que oscilaban entre .64 y .89, e índices de correlación test-retest entre .64 y .77, hubo correlaciones estadísticamente significativas con medidas similares o teóricamente relacionadas. En este estudio se le hicieron algunos ajustes menores a los ítems de este instrumento para hacerlos más comprensibles para los participantes, y se obtuvo en las puntuaciones pre-intervención un alfa de .88, para la escala de Estado, .85 en la escala de Rasgo, .69 en la escala de Expresión y Control y global de .82.

Cuestionario de Satisfacción con el Tratamiento (Echeburúa y Corral, 1998)

Tiene como objetivo evaluar la satisfacción de los usuarios con los servicios psicoterapéuticos recibidos, a través de ocho ítems con diferentes opciones de respuesta. Al instrumento original se le hicieron algunas adaptaciones lingüísticas y se agregaron dos ítems para poder evaluar la metodología, las técnicas utilizadas, el espacio y los materiales, los temas y las habilidades aprendidas (Rey-Anacona et al., 2014).

Procedimiento

El estudio se desarrolló en las siguientes fases, conforme al diseño implementado:

-

Fase de diseño del programa. Para el desarrollo del programa, se efectuó una revisión de programas de prevención de VN, evaluados empíricamente, y que permitió revisar los componentes, la metodología y los resultados de 34 programas, dentro de los cuales dos se diseñaron e implementaron en Colombia, pero solo uno de ellos con adolescentes (Gómez, 2013). Para el diseño del programa, también se tuvo en cuenta un programa de intervención para parejas con presencia de VN, desarrollado y evaluado en el mismo país (Rey y Martínez, 2018). Desde el punto de vista metodológico, se tuvo en cuenta la metodología de aprendizaje estructurado para la enseñanza de habilidades, mientras que desde el punto de vista teórico, se tuvieron en cuenta los principios sobre el aprendizaje y la conducta que fundamentan el enfoque cognoscitivo conductual en la psicología, el modelo de factores antecedentes o contextuales y situacionales de las variables de violencia en el noviazgo de Riggs y O’Leary (1989), así como algunos elementos del enfoque de género y el modelo ecológico social.

Con esta información, se establecieron las competencias, los objetivos generales y específicos, los componentes generales, el número de sesiones, la intensidad horaria y los contenidos principales de cada sesión, elementos que junto con los fundamentos teóricos, empíricos y conceptuales, se plasmaron en un manual de implementación del programa, el cual fue revisado por funcionarios de la Gobernación de Boyacá, cuyas observaciones y recomendaciones permitieron efectuar una serie de mejoras al mismo.

Fase de selección de los participantes. Se invitó a varias instituciones públicas de educación media de la ciudad de Tunja. Se seleccionó la que brindaba las mejores condiciones para la implementación del programa. Posteriormente, este se socializó con los estudiantes de cursos de noveno y décimo grados, para garantizar que los participantes tuvieran el rango de edades deseado y un número similar por sexo. A estos estudiantes y a sus padres se les informó, por medio de un formato de consentimiento informado, el objetivo general, el equipo de trabajo y las características del programa, así como la confidencialidad de la información proporcionada por ellos, la independencia de la investigación con respecto a la institución, la voluntariedad de la participación y el respeto a la decisión de retirarse en el transcurso de la misma sin ninguna consecuencia legal o social. También se les garantizó que sus datos de identificación no aparecerían en ningún informe, presentación o publicación académica del estudio y que la información recogida sería utilizada solo con fines investigativos y de formación académica. Además, se tuvo previsto retirar del programa al participante a quien dicho programa le estuviera generando algún tipo de riesgo o daño para su salud, debidamente demostrado, proporcionándole la atención psicológica y/o médica del caso y la indemnización conforme a lo legalmente establecido. Sin embargo, dicha situación no se presentó.

Administración pre-intervención de los instrumentos. Se citó a los estudiantes seleccionados para que contestaran presencialmente los instrumentos de evaluación de los resultados del programa, en sus salones de clase.

Implementación del programa. Se desarrollaron las sesiones del programa conforme aparece en el manual, en el salón de clases de cada curso y en su horario de clases, previo acuerdo con sus profesores. Para cada sesión se diligenció un formato de preparación y reporte de sesión (bitácora), por medio del cual se registró la asistencia de los estudiantes, la realización de las tareas por cada uno de ellos y su participación en la misma, con el fin de evaluar su nivel de compromiso con el desarrollo del programa y considerar esta información en la evaluación de la efectividad del mismo. La implementación del programa estuvo a cargo de dos psicólogas graduadas, con una experiencia profesional con adolescentes de al menos un año, de acuerdo con el perfil que quedó estipulado en el manual, quienes fueron entrenadas y supervisadas por el equipo de investigación con base en el manual del programa.

Administración post-intervención de los instrumentos e implementación del programa con el grupo control. La aplicación post-intervención de los instrumentos se llevó a cabo de manera presencial, una vez finalizó el programa.

Medición de seguimiento. Se administraron nuevamente los instrumentos al grupo experimental, un mes después de finalizado el programa.

Evaluación de la efectividad del programa. Se efectuaron comparaciones intra-grupales entre las mediciones pre y post-intervención, con la prueba t para muestras relacionadas y el estadístico d de Cohen para examinar el tamaño del efecto, considerándose pequeños los tamaños inferiores a .3, moderados los tamaños inferiores a .5 y altos, los tamaños iguales o superiores a .5 (Cohen, 1988). Adicionalmente, se efectuaron comparaciones entre las mediciones post- intervención y de seguimiento con las mismas pruebas estadísticas.

Resultados

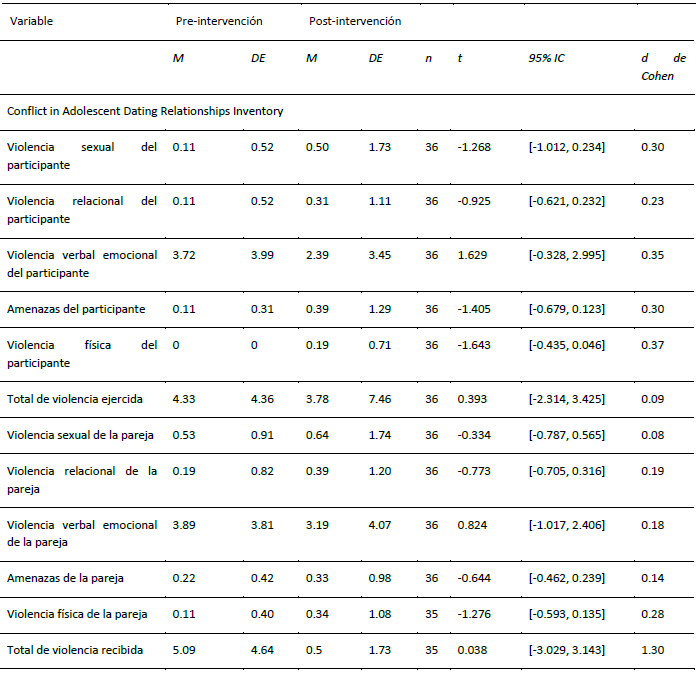

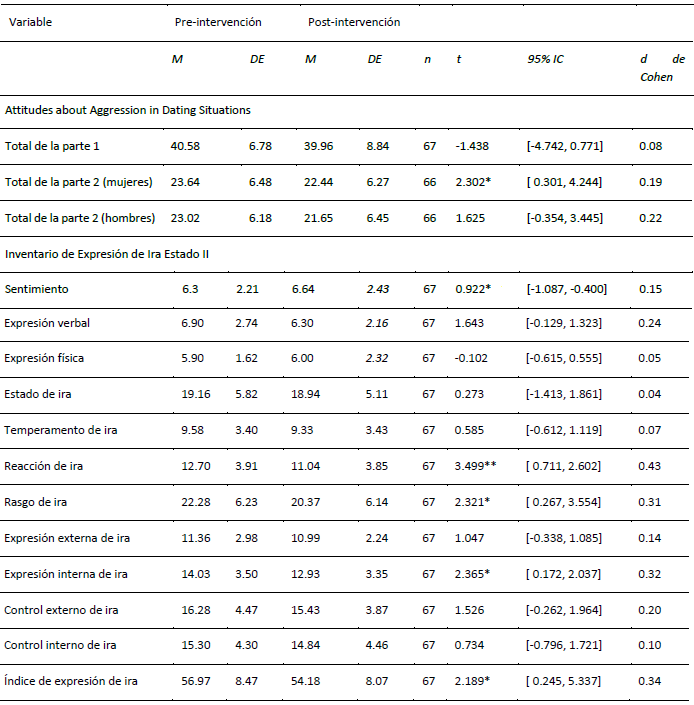

En la Tabla 2 se presentan los promedios y desviaciones estándar de las puntuaciones obtenidas a nivel pre y post-intervención y los resultados de las comparaciones entre estos promedios, las cuales evidenciaron una disminución estadísticamente significativa en las sub- escalas y escalas de Reacción de ira, Rasgo de ira, Expresión interna de ira e Índice de expresión de ira del STAXI 2 (Miguel-Tobal et al., 2009), así como en la segunda parte referente a las mujeres de la AADS (Hokoda et al., 2006), aunque no en las demás medidas implementadas.

Tabla 2 (cont.)

NotaM: Media; DE: Desviación estándar; n: Número de participantes; t: Valor de la T de Student; IC: Intervalo de confianza; d de Cohen: tamaño del efecto.

*p ≤ .05 (dos colas)

**p ≤ .01 (dos colas)

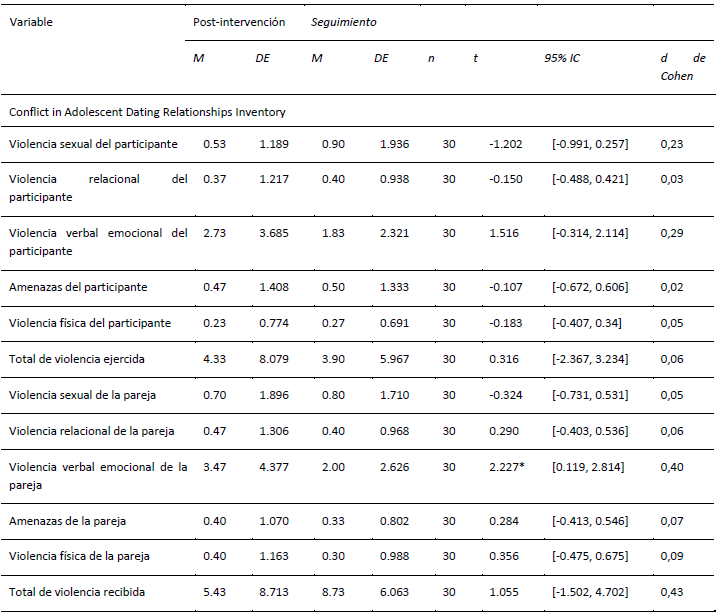

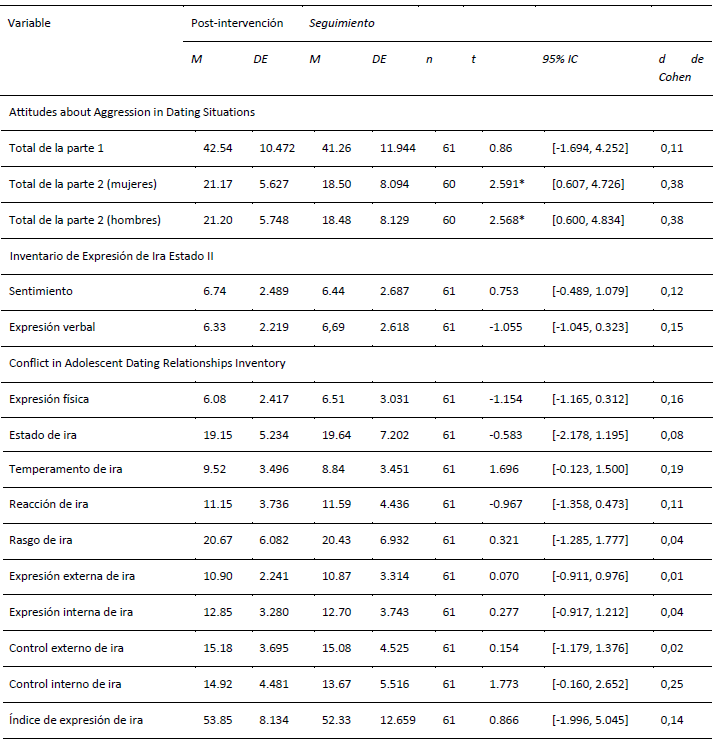

Como aparece en la Tabla 3, no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de las comparaciones realizadas entre los promedios obtenidos a nivel post- intervención y en la medición de seguimiento, excepto en la escala de violencia verbal emocional ejercida por la pareja del CADRI (Wolfe et al., 2001) y en la segunda parte tanto referente a las mujeres como a los hombres de la AADS (Hokoda et al., 2006), en el sentido que se presentó un decremento estadísticamente significativo en el promedio de puntuaciones.

Tabla 3 (cont.) Resultados de las comparaciones entre los promedios post-intervención y de seguimiento.

NotaM: Media; DE: Desviación estándar; n: Número de participantes; t: Valor de la T de Student; IC: Intervalo de confianza; d de Cohen: tamaño del efecto.

*p ≤ .05 (dos colas)

En la evaluación del programa efectuada a través del Cuestionario de Satisfacción del Tratamiento (Echeburúa y Corral, 1998), la mitad de los participantes consideró “excelente” la metodología, las técnicas utilizadas, el espacio y los materiales del programa, mientras que alrededor del 40% restante calificó estos aspectos como “bueno”. Solamente un participante consideró que el programa no había cumplido con sus expectativas, mientras que el 29.9% consideró que el programa había satisfecho totalmente sus necesidades e inquietudes y un 59.7% consideró que en general. El 98.5% de los participantes le recomendaría o probablemente le recomendaría el programa a un(a) amigo(a), en tanto que el 53.7% volvería al programa y un 46.3% probablemente lo haría. La mayoría de los participantes se sintió muy o bastante satisfecho con los temas (98.5%), las habilidades aprendidas (88%) y el programa en su conjunto (100%).

Discusión

El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos del programa para la gestión de las relaciones de pareja en la adolescencia “Me quiero, te quiero”, con una muestra de adolescentes colombianos, planteándose como hipótesis de trabajo que el grupo de participantes presentaría un promedio de puntuaciones significativamente menor en VN, actitudes a favor de dicha violencia, en estado y rasgo de la ira, así como un promedio de puntuaciones significativamente mayor en manejo de la ira, después de la implementación del programa.

Los resultados evidencian una disminución estadísticamente significativa en ira, como estado, rasgo y en cuanto a su expresión y control; esto se mantuvo un mes después de la realización del programa. También mostraron un decremento en actitudes a favor de la VN en cuanto a su manifestación para las mujeres, que en la medida de seguimiento se extendieron a las actitudes a favor de dicha violencia para los hombres. En esta medida de seguimiento también se observó un efecto a posteriori del programa, en el sentido que disminuyó la VN de tipo verbal emocional ejercida por la pareja.

Estos resultados señalan que intervenir variables situacionales y contextuales, relacionadas con aspectos individuales, como la presencia de violencia en la familia de origen, la aceptación de la agresión como un medio para resolver los conflictos, la personalidad impulsiva y/o agresiva, la alta excitabilidad y emotividad, las habilidades de comunicación y de resolución de conflictos podrían incidir en la calidad de las relaciones de pareja. Esto tiene un efecto positivo en las actitudes hacia la adecuada gestión de los conflictos, y disminuye la probabilidad de que una persona se comporte agresivamente en su relación de noviazgo. Estos resultados también son coherentes con estudios donde se abordaron variables similares, como los programas Safe Dates, Dating Matters y el programa colombiano RCC. También es pertinente señalar la importancia de trabajar con otros sistemas en la implementación de estos programas desde una perspectiva ecológica social, debido a que estudios previos muestran que la VN está influida por el entorno socio-familiar y escolar (CDC, 2018; Niolon et al., 2019).

Los resultados de este estudio indican que el programa utiliza estrategias efectivas para la prevención de la VN en los adolescentes, y promueve habilidades de comunicación y de resolución de conflictos, así como de regulación emocional, junto con conductas de auto-cuidado y de cuidado de la relación, en pro de la generación de relaciones de pareja sanas y libres de violencia. De esa manera, se previenen otras dificultades en la edad adulta relacionadas con la violencia de pareja en la adolescencia, como la depresión, el abuso de sustancias, los trastornos alimenticios, la violencia intrafamiliar, entre otros (Cornelius y Resseguie, 2007; Reidy et al., 2016; Pichule et al., 2014).

El programa se desarrolló en convenio con la Gobernación del Departamento de Boyacá, como una estrategia intersectorial de prevención de la VN para adolescentes vinculados a instituciones educativas y comunitarias, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, este se implementó en esta oportunidad con adolescentes escolarizados, por lo que se sugiere evaluar los efectos de este programa y de otros en zonas rurales y sub-urbanas, y examinar si los efectos positivos se mantienen en las relaciones futuras de los adolescentes y si son efectivos para prevenir la violencia intrafamiliar. Además, se recomienda que en futuras investigaciones se a analicen los efectos del programa en la poli-victimización, ya que muchos factores de riesgo son compartidos con otras formas de violencia, como el bullying, la delincuencia juvenil y la ciberviolencia, entre otras (Debnam y Temple, 2021).

Este trabajo tuvo como fortalezas un número suficiente de participantes, en un número similar por sexo y la implementación de diferentes medidas para la evaluación del programa, incluyendo una medición de la VN, problemática hacia la cual se enfoca el programa. No obstante, no se implementó un diseño como el experimental prestest-postest con grupo control, donde se incluye un grupo de ese tipo con una asignación aleatoria de los participantes (Campbell y Stanley, 1991), por lo que es difícil determinar sin un referente la influencia de variables extrañas en los resultados. Además, no se implementaron medidas que hubieran dado cuenta de los efectos del programa, como los conocimientos sobre las relaciones de pareja saludables y la VN. Tampoco se evaluaron los efectos de sus componentes por separado ni el efecto independiente de la participación de los padres y profesores en el programa, aspectos que se recomienda tener en cuenta en estudios futuros de la efectividad de este programa, incluyendo participantes con otras características, como adolescentes no escolarizados que permitan examinar la generalización de sus resultados.