Introducción

Los desórdenes gastrointestinales funcionales (DGF), según los Criterios de Roma IV, son definidos como una combinación diversa y variable de síntomas gastrointestinales recurrentes o crónicos que, luego de una adecuada evaluación médica, no son atribuibles a otras condiciones médicas (Hyams, 2016), constituyendo un amplio espectro de enfermedades, que involucran factores fisiológicos, psíquicos y culturales, que aumentan la percepción de los síntomas e impactan significativamente en la calidad y en el costo de vida de los pacientes y sus familias (Rajindrajith, 2013). En el ámbito mundial, la prevalencia de los DGF es de alrededor del 23% (Boronat, 2017), siendo los principales DGF el estreñimiento funcional (EF) y el síndrome de intestino irritable (SII) (Velasco-Benítez, 2017).

La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda, para los niños, la edad más 5 gramos de fibra dietaria diaria (Williams, 1995). A pesar de que los DGF son debidos a etiologías multicausales, la ingesta de fibra dietaria se ha considerado un factor nutricional asociado, así como una fuente de tratamiento dietaria en algunos DGF, principalmente EF (de Mello, 2018).

La presencia de EF o SII asociados a dolor abdominal, entre otros, es causa frecuente de angustia tanto para los niños como para sus familias, lo que tiene un gran impacto en los costos de atención médica.

A pesar de que la evidencia no apoya el uso de suplementos de fibra en el manejo del EF o del SII en niños, nuestro propósito es presentar estudios que permitan identificar el papel del consumo de fibra dietaria en la alimentación de los niños con DGF como el EF y el SII.

El objetivo del presente estudio es determinar, en escolares y adolescentes de tercero a décimo grado de escolaridad con EF, con SII y sanos, de una institución educativa privada de Cali, Colombia, las asociaciones dietarias del consumo de fibra.

1. Marco teórico

La inclusión de la fibra dietaria (FD) tiene múltiples beneficios sobre la salud del ser humano, y cada vez existen más pruebas científicas que señalan la importancia de la FD y sus posibles aportes para la salud a corto y a largo plazo en pediatría (Kranz, 2012).

Dentro de las recomendaciones para futuras investigaciones del Comité de los Criterios de Roma IV, que proporcionan pautas basadas en los síntomas, mediante las cuales se pueden diagnosticar los DGF de niños y adolescentes, como el SII, está el elucidar el papel de los factores dietéticos y la modificación de la dieta en estos niños (Hyams, 2016).

Algunas condiciones asociadas con el consumo de fibra en niños, para tratar el EF, pueden tener efectos significativos en su bienestar y desarrollo escolar (Ladino, 2010). Se ha considerado el bajo consumo de FD como factor de riesgo para el desarrollo de EF (Rajindrajith, 2011), y el incremento en el consumo de fibra es un factor importante en su prevención y tratamiento (Tabbers, 2011 y Chao, 2008). Usualmente, el tratamiento inicial del estreñimiento en niños y adolescentes consiste en la prescripción de fibra por la mayoría de los profesionales de la salud (Borowitz, 2005 y Burgers, 2012). Sin embargo, una de las más recientes recomendaciones de la literatura en el manejo del EF en niños y adolescentes, el consenso de las Sociedades Europea y Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN/NASPGHAN) del 2014, enfatiza que no hay evidencia que justifique la prescripción de fibra (Tabbers, 2014).

En pediatría, poco se ha publicado sobre la ingesta de fibra y la presencia de DGF.

2. Materiales y métodos

Estudio observacional descriptivo no experimental analítico de casos y controles. Fueron incluidos niños entre tercero y décimo grado de escolaridad, que se encontraban matriculados a 1 de julio de 2016 en una institución educativa privada de Cali, Colombia. Los criterios de inclusión fueron niños entre 8 y 15 años de edad, de ambos sexos. Fueron excluidos los niños con desórdenes gastrointestinales orgánicos como gastritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, estreñimiento orgánico, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca, y los niños con otros DGF diferentes a EF y SII. Antes de participar en el estudio, los padres o tutores de los niños y los mismos niños firmaron un consentimiento/asentimiento informado. Fueron incluidos 23 niños (casos) con diagnóstico de EF (n=8) y de SII (n=15), según los Criterios de Roma III en español.

Subsecuentemente, cada caso índice fue emparejado con 46 niños (controles) sanos sin diagnóstico de algún DGF, con similar edad y sexo. Los niños entre 8 y 10 años de edad, de manera guiada con uno de los investigadores, y los niños mayores de 10 años, por autorreporte, respondieron el Cuestionario para Síntomas Gastrointestinales Pediátricos Roma III para Escolares y Adolescentes (QPGS-III) en español, para identificar la presencia de DGF. El QPGS-III ha sido previamente validado, probado y utilizado en niños colombianos y latinoamericanos por el Finders (Functional International Digestive Epidemiological Research Survey) (Saps, 2014).

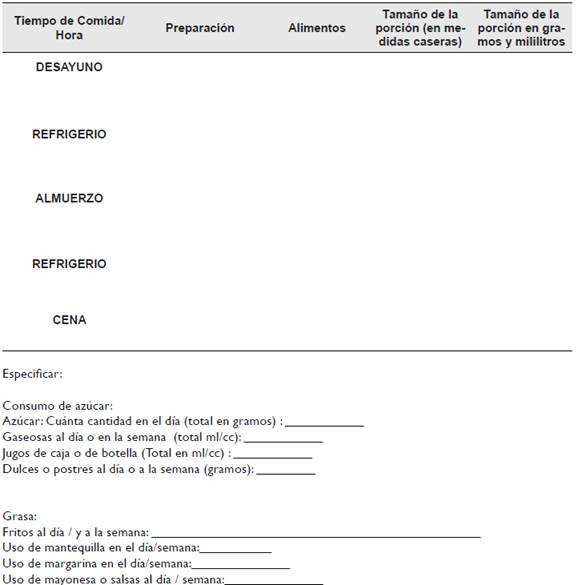

A los niños se les realizó una encuesta nutricional (Anexo 1) por medio de recordatorio de 24 horas y, según el Programa para la Evaluación de Dietas y Gestión de Datos de Alimentación Español (DIAL), se determinó el consumo de FD (g/día), siendo considerado como adecuado la edad más 5 gramos de FD al día, de acuerdo con las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría (Williams, 1995).

Fueron pesados y tallados y teniendo en cuenta el Anthroplus de la OMS se clasificaron según el índice de masa corporal en malnutridos (eutrófico entre -2 y +1 desviación estándar; sobrepeso entre +1 y +2 DE; obeso >= +3 DE; desnutrido entre -2 y -3 DE; y desnutrido severo <= -3 DE).

Para determinar la posibilidad de errores de digitación, el 10% de las encuestas fueron revisadas y comparadas con el formato original y se corrigieron en las que fueron necesarias. Luego de la encuesta, el investigador principal diagnosticó los DGF tomando como base el Instructivo de Puntaje de la QPGS-III. Los datos fueron registrados en Excel y el análisis estadístico fue realizado con Stata 15.

El análisis estadístico incluyó medidas de tendencia central (promedio, desviación estándar, porcentaje). Para determinar la prevalencia y sus posibles factores de riesgo, los datos fueron analizados usando una t-student a dos colas, chi cuadrado y prueba exacta de Fisher (Stata 15 software; StataCorp, College Station, Texas). Para los factores de riesgo para DGF fueron realizados análisis uni y multivariados y el cálculo de los odds ratio (OR) fue realizado entre la variable exposición de interés y la variable efecto. El valor de una p<0,05 fue considerado como estadísticamente significativo.

Acorde a la Resolución 8430 de octubre 4 de 1993 del Ministerio de Salud colombiano, artículo 11, este trabajo se clasifica como sin riesgo, cumpliendo así las normas éticas exigidas internacionalmente. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad del Valle y por el Comité de Padres de Familia de la institución educativa privada de Cali, Colombia.

3. Resultados

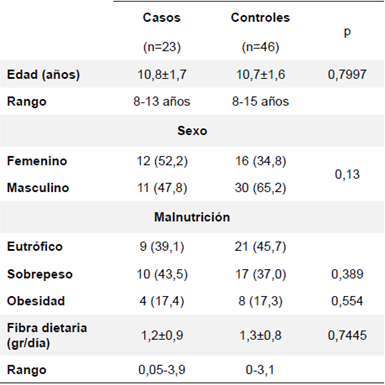

Características generales. Fueron invitados a participar en el estudio 180 escolares y adolescentes entre 8 y 18 años, siendo excluidos 44 niños; de los restantes 136 niños, fueron incluidos 23 niños con EF o con SII, los cuales se aparearon con 46 controles sanos. Fueron analizados en total 69 niños de 10,7±1,6 años de edad; rango entre 8 y 15 años; 41 masculinos; 56,5% malnutridos; con consumo de FD de I,2±0,8 g/día; rango entre 0 y 3,96 g/día de FD; sin diferencias significativas entre los 23 niños con DGF y los 46 niños sanos (Tabla 1).

Tabla 1 Características generales de 69 niños de un Colegio Privado Cali, Colombia

Fuente: Los autores

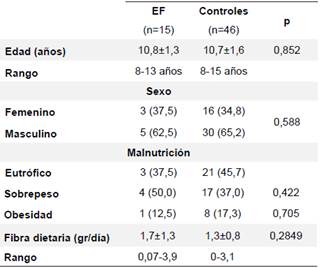

Estreñimiento funcional y síndrome de intestino irritable. Al analizar el subgrupo de los niños con EF o con SII en relación con sus características sociodemográficas, antropométricas y el consumo de FD, no se encontraron diferencias significativas (Tablas 2 y 3).

Tabla 2 Características sociodemográficas, antropométricas y consumo de fibra dietaria en Niños con Estreñimiento funcional en un Colegio privado de Cali, Colombia

EF=estreñimiento funcional

Fuente: Los autores

Tabla 3 Características sociodemográficas, antropométricas y consumo de fibra dietaria en Niños con Síndrome de intestino irritable en un Colegio privado de Cali, Colombia

SII=síndrome de intestino irritable

Fuente: Los autores

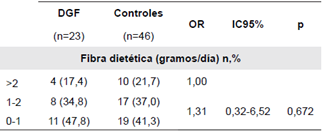

Consumo de fibra dietaria diaria. Tanto los niños con EF, con SII, así como los sanos tuvieron un consumo de fibra dietaria subóptimo (< 5 gramos + edad/día, según la Academia Americana de Pediatría). A medida que se consumió menor cantidad de fibra dietaria diaria hubo mayor posibilidad de presentar DGF (OR=1,31 IC95%=0,32-6,52 p>0,05) (Tabla 4).

4. Discusión

En este estudio, los niños con EF, con SII y los sanos tuvieron un consumo subóptimo de fibra dietaria diaria de 1,7±1,3 g, 0,9±0,6 g y 1,3±0,8 g, respectivamente, datos contrarios a lo reportado previamente en Colombia (Ladino, 2006): en 9 niños con EF entre 3 y 13 años de edad, de la consulta externa de gastroenterología de un hospital pediátrico de segundo nivel de atención de Cali, Colombia, se encontró un consumo óptimo de 13,2±7,2 g/día de FD; no obstante, este estudio (Ladino, 2006) es un reporte de casos, de consulta especializada, que no clasifica el EF de acuerdo con los Criterios de Roma III y que determina el consumo diario de FD según el Contenido de Fibra Dietética y Almidón Resistente en Alimentos y Productos Iberoamericanos del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

Los resultados del presente estudio son similares a los reportados por otro trabajo colombiano, realizado en 41 niños con EF de la consulta externa de gastroenterología pediátrica de un hospital de tercer nivel de atención de Cali, Colombia, donde se informa un consumo de 4,0±I,4 g/día de FD, acorde con la tabla de la Composición Química de los alimentos del Centro de Atención Nutricional de Antioquia, Colombia; sin embargo, este grupo de niños eran lactantes de 13±7 meses de edad (Giraldo-Lora, 2014). En Latinoamérica, en niños mexicanos entre 2 y 10 años de edad, de un hospital de tercer nivel de atención, en 50 niños con EF (casos) -según los Criterios de Roma II- y 50 niños sin EF (controles), al determinar el consumo de fibra dietaria diaria por recordatorio de 24 horas y frecuencia alimentaria basados en el Programa Nutripac y considerando como adecuado consumo de fibra las recomendaciones de la AAP se encuentra un menor consumo de fibra dietaria diaria en el grupo de niños con EF (8,5±5,3 g), comparado con el grupo de niños sin EF (10,1±4,7 g) pero sin diferencias estadísticas (p=0,108) (Bojórquez-Ramos, 2004). En Brasil, al estudiar 52 niños con EF (6,8±3,2 años) y 52 niños sanos a quienes se les determinó la ingesta de fibra dietaria diaria por medio de recordatorio de 24 horas e interpretadas por las tablas brasileras y de la Asociación Oficial de Agricultores Químicos (AOAQ), hallan bajo consumo de fibra dieta-ria diaria en el grupo de niños con EF al compararlos con los niños sanos tanto para las tablas brasileras (p=0,020) como para las del AOAQ (p=0,0022), siendo el consumo de fibra dietaria diaria 4,1 veces menor en el grupo de niños con EF que en los sanos (IC95% 1,64-10,32) (Morais, 1999). En Hong Kong, en 368 niños entre 3 y 5 años de edad con EF, según los Criterios de Roma II, al determinar el consumo diario de fibra dietaria por medio de recordatorio de 3 días, se detecta que el consumo de fibra dietaria diaria fue más bajo en el grupo de niños con EF (2,3-4,6 g) versus el grupo de niños sanos (2,7-4,9 g) (p=0,044) (Lee, 2008). En relación con el consumo de fibra dietaria diaria y la presencia de SII, es poca la literatura en el área pediátrica.

El objetivo de esta investigación no es sobre tratamiento; sin embargo, desde el punto de vista terapéutico, hay algunos trabajos en el área pediátrica relacionados con fibra dietaria y EF. Un metaanálisis resume los trabajos que están a favor de la fibra dietaria diaria en el manejo del EF (Han, 2017); y se encuentran un par de metaanálisis en contra de que la fibra dietaria diaria tenga algún efecto sobre el manejo del EF (Tabbers, 2015 y de Mello, 2018). En lo que tiene que ver con manejo de la fibra dietaria y el SII, son varios los metaanálisis realizados en adultos que concluyen que la fibra dietaria, preferiblemente la fibra soluble, es efectiva para el tratamiento del SII (Moayyedi, 2014; Bijkerk, 2004; Ford, 2008; Rao, 2015; Nagarajan, 2015 y McKenzie, 2016); conclusiones adversas a lo reportado en otro trabajo, en donde no se evidencia ningún beneficio de la ingesta tanto de fibra soluble como insoluble en el tratamiento de los adultos con SII (Ruepert, 2011). En pediatría, en un estudio terapéutico en 60 niños con edad promedio 12,8 años (rango 8 a I6 años) con SII según los Criterios de Roma III, se demuestra una tendencia hacia la normalización de los movimientos intestinales en los niños que consumieron fibra soluble, pero sin diferencias significativas (p>0,05) (Horvath, 2013).

En cuanto a factores de riesgo, en este estudio se encontró que a medida que se consumió menor cantidad de fibra dietaria diaria hubo mayor posibilidad de presentar DGF (OR=1,31 IC95%=0,32-6,52), sin encontrarse una diferencia estadísticamente significativa (p>0,05). En un estudio se determina como factor de riesgo el peso para la talla al comparar el grupo de niños con EF (-0,04±1,2 DE) versus el grupo de niños sin EF (0,56±1,4 DE) (p=0,024) (Bojórquez-Ramos, 2004), siendo estos resultados contrarios a lo descrito por otro autor, quien no halla asociación entre EF, sobrepeso y obesidad en 2820 escolares y adolescentes colombianos, 13,0% con EF, 19,2% con sobrepeso y 6,7% con obesidad (Koppen, 2016).

5. Conclusiones

En conclusión, en este estudio de escolares y adolescentes de un colegio privado de Cali, Colombia, con EF, con SII y sanos, el consumo de fibra dietaria diaria fue subóptimo, tanto en el grupo de casos como en el de controles, describiéndose mayor oportunidad de presentar EF o SII a medida que se consumía menor cantidad de fibra dietaria diaria, pero sin diferencias significativas.