1. Introducción

En un mundo cada vez más consciente de la diversidad cultural y la riqueza del conocimiento ancestral, la voz de los pueblos indígenas resurge con vigor, desafiando la marginalización histórica y reivindicando un papel crucial en la configuración del panorama global. Lejos de ser meros sujetos pasivos en el relato de la historia, estos pueblos y naciones han mantenido viva una rica herencia de saberes milenarios, los cuales han enfrentado y sobrevivido a procesos de conquista y colonización, resistiendo la erosión del tiempo y la opresión, e integrándose en los marcos académicos occidentales como nuevos protagonistas en instituciones tradicionalmente reticentes a mirar saberes fuera de una mirada eurocéntrica.

A la incursión de los saberes ancestrales en las instituciones educativas occidentales se le ha conocido de diferentes maneras, pero por su contenido y forma de hacer investigación se le reconocen actualmente como "metodologías indígenas". Esta corriente se ha hecho relevante dentro de los espacios académicos oficiales, destacando por su singularidad y capacidad de ofrecer nuevas perspectivas y herramientas dentro de la investigación contemporánea (Arévalo-Robles, 2013). A través del trabajo pionero de figuras como Linda Tuhiwai Smith y su influyente obra "Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples" publicada en 1999, este enfoque metodológico ha desafiado las tradiciones investigativas occidentales, argumentando su profunda imbricación con estructuras de poder colonialistas y proponiendo alternativas que respetan y potencian las prácticas culturales indígenas.

Así, la agenda indígena de investigación ha evolucionado notablemente desde la publicación del libro de Smith, generando un cuerpo robusto de trabajos que enriquecen el entendimiento académico desde los saberes ancestrales. Frente a este panorama, este texto busca ofrecer un análisis detallado de los desarrollos recientes sobre las metodologías indígenas, abordando sus aplicaciones, herramientas y los desafíos que enfrentan, con el objetivo de proporcionar a la comunidad académica una perspectiva sistemática y actualizada sobre este emergente y vital campo de estudio, esencialmente enfocado, en las investigaciones promovidas desde Oceanía, África y el Norte de Europa y Asia.

En adelante, el artículo profundiza en la compleja relación histórica entre los pueblos indígenas y el sistema educativo, destacando cómo estas comunidades han resistido la marginalización y han luchado por la inclusión de sus saberes en espacios académicos. Luego, se explora cómo las metodologías indígenas actúan como prácticas descolonizadoras, desafiando las estructuras de poder establecidas y promoviendo un enfoque de investigación que respeta y valora las cosmovisiones ancestrales. Posteriormente, se detallan las características distintivas de estas metodologías, enfatizando su enfoque holístico y su capacidad para integrar conocimientos locales con prácticas académicas contemporáneas. Además, se describen las diversas herramientas metodológicas utilizadas, que van desde técnicas cualitativas hasta enfoques cuantitativos adaptados a contextos culturales específicos. En el artículo también analizan los desafíos que estas metodologías enfrentan en su integración dentro de las instituciones occidentales, como la falta de recursos y el escaso apoyo institucional. Finalmente, se presentan reflexiones que subrayan la importancia de continuar desarrollando y fortaleciendo estas prácticas para enriquecer la investigación científica y promover una educación verdaderamente intercultural y respetuosa de la diversidad.

2. Un contexto general

La relación entre los pueblos indígenas con la educación viene marcada con un signo de dolor. Desde la evangelización con España y Portugal, la violencia sacrificial a la que se refiere Enrique Dussel, fue la justificación de la destrucción y subordinación de culturas con la excusa de "civilizarlas" o "modernizarlas" (Dussel, 1992). Los casos son muchos y las instituciones educativas fueron escenarios para dicha violencia sacrificial, ejemplo de ello, fueron las escuelas residenciales indígenas de Canadá que tuvieron como objetivo asimilar a los niños indígenas a la cultura eurocanadiense, separándolos de sus familias, comunidades y tradiciones. En estas instituciones, como en muchas otras alrededor del planeta, los niños sufrieron abusos físicos, emocionales y sexuales, promovidos en buena parte por gobiernos e iglesia (MacDonald y Hudson, 2023).

Hasta hace muy poco, la universidad era inaccesible para la mayoría de jóvenes indígenas y cuando accedían a ella, les era ajena a sus tradiciones y saberes. Sin embargo, las luchas del siglo XX fueron dando réditos importantes a los reclamos indígenas encarnados en los movimientos de derechos civiles e indígenas, redes de solidaridad e incursiones y reclamos ante organismos internacionales que fueron despertando al entendimiento mundial sobre las formas de discriminación y explotación y la necesidad de establecer derechos y abrir espacios.

La resistencia de las décadas de los sesenta y los setenta impulsaron luchas indígenas más allá del Estado-nación, y se tradujeron en logros importantes como la creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en las Naciones Unidas en 1982, el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas (1993) en la ONU, el establecimiento de la primera y segunda Década Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004; 2005-2014) con el objetivo adicional de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y mejorar su bienestar económico y social.

Progresivamente y aunque de manera insuficiente, el mundo jurídico y político de los Estados-nación y la comunidad internacional se fue modificando, mientras las organizaciones indígenas se fortalecían regional e internacionalmente, articuladas con redes de defensa global de la sociedad civil e incluso el apoyo de algunos países (Cruz y Arévalo-Robles, 2021).

Dichos procesos generaron una apertura importante que fue llegando a los campos universitarios de las antiguas colonias. Las instituciones educativas en la década de los 2000 comenzaron a aperturar la matrícula indígena y también a debutar con Centros de Estudios Aborígenes que por primera vez contaban con investigadores indígenas. Algunos ejemplos son el Indigenous Studies Unit de la University of Melbourne, el Sydney Indigenous Research Hub de la University of Sydney, el National Centre for Indigenous Studies (NCIS) de la Australian National University (ANU), dedicado a la gobernanza comunitaria y la investigación colaborativa con comunidades aborígenes o la National Indigenous Research and Knowledges Network (NIRAKN), que ofrece un marco nacional para investigadores interesados en metodologías indígenas, trabajando estrechamente con comunidades aborígenes.

Lo que podemos llamar "la apertura", más allá de la forma positiva o negativa por la que se quiera valorar, y que es producto de las presiones indígenas y no-indígenas, logra consolidar a lo largo de muchas regiones una línea de investigación que tiene como característica central el uso de saberes ancestrales en la investigación, generando ricas discusiones y propuestas metodológicas ancladas a las cosmovisiones ancestrales, las que son objeto de este trabajo.

3. La metodología indígena como práctica descolonizadora

¿Cuál es el punto de partida de las metodologías indígenas? Inician denunciando la complicidad entre conocimiento y colonización que permanece históricamente hasta los tiempos contemporáneos. Como lo afirma Spooner (2019), la colonización continúa siendo una realidad múltiple y persistente que se manifiesta en la forma en que se produce y jerarquiza el conocimiento occidental en contraposición al no-occidental, práctica cognitiva conocida como eurocentrismo. De manera sintética, se podría afirmar que el eurocentrismo es una perspectiva ideológica y cultural que valora las ideas, la historia y las normas culturales euro-norteamericanas por encima de las de otros países, civilizaciones o culturas. Esta visión tiende a considerar que los modelos europeos de pensamiento, política, cultura y economía son superiores o más avanzados en comparación con los de otras regiones. Esta perspectiva puede manifestarse en diversas formas, algunas en el campo de la cultura como cuando se enseñanza la historia, donde los eventos y figuras europeos pueden ser el foco principal, mientras que las contribuciones e historias de otras regiones del mundo son minimizadas o ignoradas. Aunque también tiene expresiones radicales como la justificación del exterminio o control de poblaciones. Por esta razón, Samir Amin (1999), de quien se toma esta definición, señaló que el eurocentrismo distorsiona la comprensión de la historia humana mientras perpetúa desigualdades económicas y políticas.

Las teorías y enfoques eurocéntricos coinciden, en al menos tres características principales: en primer lugar, un determinismo histórico que establece una jerarquía entre las distintas poblaciones del mundo, justificando la experiencia colonial de dominación; en segundo lugar, una predominancia del conocimiento europeo y luego euronorteamericano como superior, que ha impedido el reconocimiento de validez de otras formas de producción científica; y en tercer lugar, un ocultamiento de la relación intrínseca entre el conocimiento y el poder, bajo un manto de neutralidad y objetividad de la producción científica, que ha forjado los procesos de conquista y colonización, como los imperialismos de los siglos recientes.

Suaalii-Sauni y Fulu-Aiolupotea (2014) afirman que las metodologías indígenas ingresan al escenario de la educación formal con el propósito de enfrentar este patrón de poder. En ese sentido, las metodologías ancestrales pretenden cuestionar las formas en que se han llevado a cabo las investigaciones en el pasado, la manera sobre cómo se ha construido un relato histórico de la humanidad y cómo se han utilizado para perpetuar la opresión y la desigualdad a través de la jerarquización de las poblaciones y la invisibilización y exterminio de otras formas de conocimiento. Por tanto, parece lógico que Gilroy comprenda que la apuesta por la producción del conocimiento con métodos no-occidentales significa, ante todo, un proceso de descolonización y una revitalización del saber ancestral al priorizar los saberes, prácticas y experiencias locales de cada una de las comunidades indígenas (Gilroy et al., 2021) incorporando una conciencia crítica que progresivamente cambie la relación entre el saber y poder que conllevó a la opresión colonial.

Incluso, algunos autores creen firmemente que la defensa y revaloración de los sistemas de conocimiento ancestrales son claves para guiar los nuevos problemas que surgen del mundo contemporáneo como el cambio climático, el hambre o la pobreza. Eso sí, insisten, sólo si los métodos de producción de conocimiento se fundamentan en las cosmovisiones ancestrales (Moreno, Lagunas, Montelongo y Díaz, 2016). De una forma más amplia, las metodologías indígenas pretenden generar investigaciones comprometidas para enfrentar la desigualdad sistémica y el racismo, empoderar a las comunidades indígenas, proteger las tierras y los recursos naturales, reconocer la equivalencia de los conocimientos indígenas con los conocimientos occidentales, enfocar la producción de conocimiento en un contexto local, y evitar la imposición de una narrativa de progreso que ignore o menosprecie los conocimientos y prácticas ancestrales como si ya no tuvieran nada que aportar al presente y futuro de la humanidad.

4. Principales características de las Metodologías Indígenas

En el amplio espectro de la investigación académica contemporánea, los paradigmas indígenas ofrecen un enfoque profundamente arraigado en las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos originarios. Las metodologías ancestrales aceptan la objetividad de los datos, pero no su neutralidad, al decir que el conocimiento se dirige a intereses creados y promovidos desde lugares determinados y determinables (Clark y Wylie, 2021 ; Skille, 2021; Walters y Ruwhiu, 2021). Al estar dirigidas con y desde las comunidades indígenas, priorizan la relación entre el conocimiento y la espiritualidad que deberían guiar las interpretaciones y análisis (Lavalley et al., 2020) propias de la historia y cultura de cada pueblo. Esto es lógico y posible porque el conocimiento es co-creado por el investigador, pero también por la determinante participación de la comunidad, es guiado por los conocimientos tradicionales y los 'custodios del saber' (Bullen, Deane, Meissel y Bhatnagar, 2020; Pidgeon, 2019).

En el mundo occidental, el director de tesis o tutor guía la investigación porque cuenta con conocimiento adquirido en las instituciones de educación superior y por su experiencia profesional. Por su lado, en las investigaciones indígenas aunque son apoyados por otros investigadores indígenas también se reconoce el papel principal a los 'mayores' quienes guían las formas de conocer, ser y hacer, quienes son los sabios de sus comunidades (Country et al., 2020 Lee, 2017; Smith, Smith, Wright, Hodge y Daley, 2020;Wooltorton, Collard, Horwitz, Poelina, Palmer, 2020). Esta relación asegura además, que la investigación se realice de manera ética y respetuosa con los 'mayores' y la comunidad, asegurando que los resultados de la investigación sean útiles para sus pueblos, dando una entidad importante al conocimiento ancestral, negando que las epistemologías indígenas sean meras creencias o mitos y que son referentes para abordar los problemas que se pretenden estudiar (Ibrahima y Kelly, 2021; Thurber et al., 2020).

Con frecuencia, este enfoque de investigación se conecta con otras perspectivas metodológicas que pueden provenir de experiencias críticas occidentales que, bajo el principio de colaboración, toma una variedad de herramientas y técnicas para ayudar a las comunidades a identificar, analizar y abordar problemas complejos. Ejemplos de estos puentes son la Investigación Operativa Comunitaria (COR) (Romm, 2018) o conceptos como "Two-Eyed Seeing" que han servido para tejer puentes entre el conocimiento Inuit y la teoría de investigación postcolonial, usando las fortalezas de cada una (Rand, 2016). Estos puentes son utilizados para acceder al conocimiento vinculando al ser, no solo como racional, sino también como físico, emocional y espiritual, y la vinculación de otros seres no-biológicos como parte de la investigación (James, 2018; Olsen, 2017). En consecuencia, las metodologías indígenas no buscan reemplazar otras metodologías, sino articular el conocimiento de las comunidades indígenas con otros conocimientos (Keane, Khupe, Muza, 2016; Kwame, 2017), demostrando su apertura a la pluralidad cognitiva desde una perspectiva local.

Otro aspecto a destacar es que la noción de metodología indígena es, en realidad, un paraguas bajo el que conviven múltiples paradigmas comunitarios. No existe un concepto universal, podría decirse que existen metodologías indígenas como pueblos ancestrales. Por ejemplo, la metodología Yarning (Australia) amparada en la cosmovisión de su pueblo, usa la tradición oral y la narración de historias de la comunidad y sus rituales para tener una comprensión más profunda y contextualizada de los fenómenos que pretende estudiar (Roe, Zeitz, Fredericks, 2012). Sucede igual con las nociones de Talanoa y Faafaletui, que son tradiciones de los pueblos indígenas del Pacífico. El talanoa es una práctica de diálogo que sirve para compartir conocimientos y construir relaciones significativas y respetuosas entre las personas. El faafaletui es un proceso de toma de decisiones usado que se sirve de la discusión y el consenso entre los miembros de la comunidad. Ambos métodos son incorporados a la ciencia para la recolección de datos, tomando en cuenta las prácticas comunitarias y permitiendo actividades científicas que no son ajenas para los participantes porque toman en cuenta su hacer como su saber (Suaalii-Sauni y Fulu-Aiolupotea, 2014). Así, el conocimiento se produce con un arraigo cultural local adecuando las técnicas de recolección y análisis de datos con y desde la práctica comunitaria.

Finalmente, es de resaltar que las metodologías indígenas reconocen que el conocimiento se logra con el trabajo entre académicos indígenas y no indígenas. Esta relación, para muchas investigaciones acá reseñadas, es posible porque se establecen horizontes comunes, generalmente provenientes de posiciones críticas que buscan resultados de investigación específicos, a la vez que promueven la movilización social, buscan la recuperación de espacios físicos y virtuales, y la generación de un sistema comunicativo y de conocimiento propio (Chilisa, 2017; Cole, 2017; Gonzales, 2021; Lavalley et al., 2020; Nygárd y Saus, 2016; Olsen, 2017).

Un aspecto central sobre este punto, lo recuerdan Chilisa (2017) y Cole (2017) quienes destacan que la integración de metodologías de investigación que incorporan valores y prácticas indígenas puede conducir a una mayor equidad en el proceso investigativo y a resultados que benefician directamente a las comunidades indígenas. En la misma dirección parece que lo resaltan tanto Gonzales (2021) como Lavalley et al. (2020) cuando subrayan la importancia y necesidad de crear redes de conocimiento que trasciendan los límites académicos tradicionales (más allá de la universidad), facilitando así un intercambio más fluido y respetuoso de saberes.

Así mismo, Nygárd y Saus (2016) y Olsen (2017) contribuyen a esta discusión, resaltando cómo la colaboración efectiva entre investigadores indígenas y no indígenas puede desafiar y eventualmente transformar las normas académicas predominantes que a menudo ignoran o subvaloran las contribuciones indígenas. Estas autoras abogan por un enfoque que no solo sea inclusivo sino que también capacite a las comunidades indígenas para que lideren y definan las agendas de investigación que impactan directamente sus vidas y futuros.

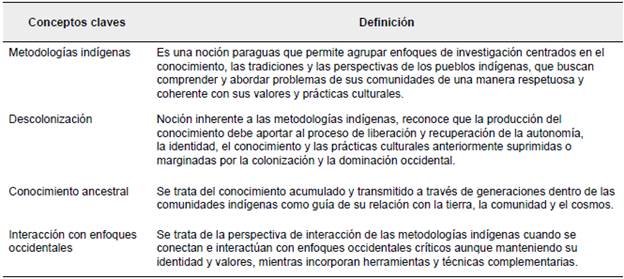

Estas colaboraciones representan un paso fundamental hacia la descolonización del conocimiento y la investigación, asegurando que las voces indígenas sean determinantes en la creación de nuevos paradigmas de conocimiento mientras fomentan la diversidad cultural y epistemológica, como se puede evidenciar en la Tabla 1.

Se trata de la perspectiva de interacción de las metodologías indígenas cuando se conectan e interactúan con enfoques occidentales críticos aunque manteniendo su identidad y valores, mientras incorporan herramientas y técnicas complementarias.

5. Ontología, epistemología y axiología ancestral

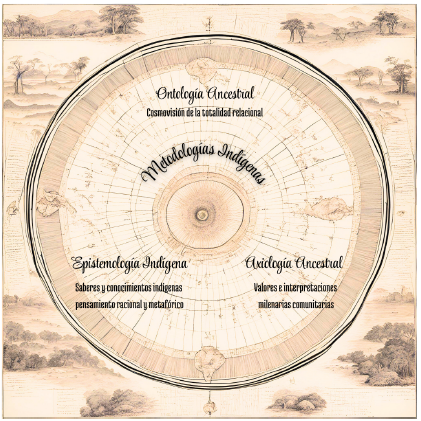

Las metodologías de investigación tienen como fundamento un marco de valores y creencias en torno a su enfoque de investigación, es decir, que son orientadas por una comprensión de la totalidad o del ser, a un conocimiento acumulado sobre esa realidad y la forma en que dicho conocimiento se produce y una perspectiva de valores sobre el uso y producción de dichos conocimientos (ver Figura 1).

Desde la interpretación ancestral del 'ser' existe una visión particular. En conferencias, charlas o diálogos informales, los representantes indígenas han señalado siempre que su interpretación de la realidad encapsula la interconexión de todas las formas de vida y la relación de los seres humanos con el vasto entramado del universo. Esto podría denominarse 'ontología indígena' es una cosmovisión enraizada, donde la idea de totalidad se despliega como un telar de interconexiones e interdependencias, abarcando a todos los seres del universo. La noción de una 'relacionalidad del todo' se alza como piedra angular de la filosofía ancestral, afirmando que los humanos están inmersos en este vasto tejido y no son el centro de la historia. Aunque cada comunidad concibe a los seres humanos de manera distinta, ninguna de estas concepciones otorga a los individuos la capacidad o la pretensión de ejercer un control absoluto sobre la realidad. En esta ontología, es la relacionalidad, y no los seres humanos, quienes toman el papel protagónico (Cajete, 2020; Estermann, 1998).

Esta perspectiva ontológica difiere significativamente de las concepciones occidentales tradicionales por su enfoque holístico e integrador. Esta red de interdependencias nutre una suerte de 'utopía relacional', una visión que insta a resguardar la existencia de cada ser para preservar la vida del tejido cósmico. Desde esta óptica, se subraya la importancia de cultivar relaciones armónicas, de rendir tributo a la naturaleza y de reconocer el valor intrínseco de cada ente. La desarmonización del todo conlleva al caos. Esta es la razón por la que la visión ancestral se basa en el respeto por la naturaleza y en la creencia de que todos los seres vivos tienen el derecho a vivir armónicamente (James y Lorenz, 2021). En ese contexto ontológico, el telos humano sería conjurar el caos, con frecuencia, a través de rituales de armonización como lo expresó Esterman en su ya clásico libro (1998).

Investigaciones como las de Gregory Cajete (2020) han destacado que la ontología indígena en un contexto académico implica reconocer y valorar estas formas de saber cómo sistemas complejos y sofisticados de conocimiento. Este enfoque puede enriquecer enormemente la comprensión académica de la diversidad cultural y epistemológica y promover un diálogo más inclusivo y respetuoso entre diferentes tradiciones de conocimiento.

Por su parte, la epistemología indígena es el saber ancestral, que es el conocimiento, proveniente de la observación, la reflexión y la sistematización de su aprendizaje histórico. Según Gregory Cajete (2020) el conocimiento indígena es el resultado del pensamiento racional y el pensamiento metafórico, este último conocido por la capacidad de capturar y transmitir la complejidad y la totalidad del cosmos. El pensamiento metafórico se caracteriza porque establece conexiones y analogías entre los distintos elementos del mundo natural y espiritual, desafiando la interpretación estrictamente literal del lenguaje, y se adentra en la profundidad y complejidad de la existencia mediante metáforas, imágenes y símbolos evocadores. La importancia del pensamiento metafórico en el conocimiento indígena es crucial porque se extiende más allá de la simple comprensión factual para abrazar una forma de entender la realidad de manera integral, relacional y contextual del mundo. Este enfoque pone entre paréntesis las visiones a menudo compartimentadas y mecanicistas prevalentes en la ciencia occidental (lo que Foucault recordaría como la analítica) y promueve una visión del mundo más inclusiva. Este enfoque holístico y multidimensional del mundo revela conexiones inesperadas entre elementos aparentemente desconectados.

En la producción del conocimiento, el pensamiento racional y metafórico se entrelazan, superando la tradicional división entre el mito y logos. Así, la epistemología ancestral se entrelaza con la espiritualidad, la relación con la naturaleza y la comprensión del tiempo y el espacio, a través de una comunicación simbólica y ritualizada (Cajete, 2020). Desde una perspectiva no indígena, podría parecer que esto es un fenómeno estrictamente religioso y no científico. Sin embargo, en todas las culturas, la ciencia también se envuelve en rituales, incluyendo la occidental. La diferencia radica en la importancia que se otorga al pensamiento metafórico y la forma en que se nutre de la observación, la sistematización y la objetividad de los datos.

Finalmente, las metodologías indígenas contienen la dimensión axiológica, al incluir los valores de las comunidades, su perspectiva ética de la existencia y la responsabilidad que conlleva la producción y uso del conocimiento. Este enfoque axiológico abarca los aspectos técnicos y empíricos de la ciencia, incluyendo las consideraciones éticas, espirituales y culturales que son fundamentales para las comunidades indígenas.

Como lo afirmó Josef Estermann (1998), la ética ancestral enfatiza la importancia de preservar las relaciones cósmicas y buscar el equilibrio. Por tanto, las metodologías indígenas reconocen que los métodos y fines del conocimiento tienen la obligación de mantener y promover la armonía en todas las relaciones: con la naturaleza, con los seres vivos y con las estructuras sociales y políticas. La ciencia no se separa de la cosmovisión general de la vida, de manera que el conocimiento científico está profundamente interconectado con la religión, la ética y la filosofía de vida. Por ejemplo, el conocimiento tradicional sobre las plantas medicinales va acompañado de prácticas rituales y una profunda reverencia por la naturaleza, que refleja una ética de respeto y cuidado hacia el medio ambiente y sus seres.

La ética ancestral permite a los investigadores incorporar en su práctica cognitiva la defensa de la relacionalidad entre los seres humanos y los no humanos (Country et al., 2015). Un buen ejemplo de adaptación de este objetivo se encuentra en la tradición Maorí, al usar en las investigaciones la noción de Whakapapa que se refiere a la genealogía o la ascendencia de una persona, y a la manera de organizar la información y comprender las conexiones entre las personas, el medio ambiente y el universo. Whakapapa ofrece a la ciencia un marco para explorar la biodiversidad y los ecosistemas a través de sus conexiones genealógicas con la naturaleza (Furness, Nikora, Hodgetts y Robertson, 2016). Al considerar que las especies se integran en las narrativas y prácticas culturales maoríes, los investigadores podrían obtener perspectivas valiosas sobre la conservación de animales y la gestión de recursos naturales, respetando y fortaleciendo las prácticas tradicionales. Whakapapa aporta a la generación de la investigación transdisciplinaria, en la que se valoran los métodos científicos convencionales como los conocimientos indígenas. Además, promueve ciencia ética que extrae datos, pero también contribuye al bienestar de las comunidades y a la preservación de sus culturas. En palabras sencillas, whakapapa actúa como un puente entre la ciencia y la sabiduría tradicional, promueve un enfoque más inclusivo y respetuoso de la investigación.

Un ejemplo adicional ayudaría a explicar mejor este aspecto. Al sur de África, la ciencia indígena ha incorporado el concepto de Ubuntu como su fundamento (Seehawer, 2018). Ubuntu significa la interdependencia y la responsabilidad mutua entre los miembros de la comunidad y entre la comunidad y el universo. En la práctica científica, Ubuntu impulsa los enfoques colaborativos y comunitarios en la investigación para beneficiar a la ciencia como a la sociedad bajo un sentido holístico. La aplicación del Ubuntu busca mayor inclusión de las voces comunitarias en el proceso de investigación, asegurando que los proyectos sean sostenibles y éticamente sólidos. Esto se refleja en la manera en que los proyectos son diseñados y ejecutados, buscando el bienestar común y respetando el conocimiento y los valores locales. La noción de Ubuntu ofrece un marco valioso para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las enfermedades pandémicas, donde las soluciones efectivas requieren la cooperación internacional y el entendimiento mutuo, comprendiendo que cada persona está íntimamente conectada con la humanidad, con todos los seres vivos y no vivos (Seehawer, 2018). En este sentido, Ubuntu al interior de los centros de investigación podría inspirar modelos de gobernanza científica basados en la solidaridad y la responsabilidad compartida de la acción científica.

6. Las herramientas metodológicas

El método es un camino que determina las formas prácticas en las que se recopilan y analizan los datos mientras las herramientas metodológicas son esas particulares técnicas que hacen que cada escalón sea posible. De manera puntual, se puede afirmar que las herramientas permiten concretar el método utilizado en el estudio, brindando un conjunto de instrumentos prácticos que guían el proceso de investigación de principio a fin. En las metodologías indígenas, aunque los instrumentos, técnicas y recursos específicos utilizados para recopilar, analizar o interpretar pueden ser compartidos o parecidos con los del mundo occidental, se caracterizan porque están guiados por el conjunto de principios ontológicos, epistémicos y axiológicos de cada una de las comunidades, como se vio anteriormente. ¿Cómo se traducen estos instrumentos o herramientas en la práctica científica desde una postura ancestral? A través de ejemplos concretos, se ilustrará qué son y cómo se aplican estas técnicas en diferentes contextos.

Comencemos por el territorio australiano. Diversas investigaciones han usado entrevistas, grupos focales, observación participante y análisis de documentos, bajo los principios y protocolos del yarning, un proceso conversacional usado en comunidades para el intercambio de historias y la generación de conocimiento en un ambiente seguro, de respeto, responsabilidad y cuidado. El yarning ha sido adoptado como una metodología de investigación cualitativa que se alinea con los valores y las prácticas culturales de las comunidades indígenas. Esta herramienta ha sido particularmente valiosa en las investigaciones en salud, educación y estudios sociales, donde acceder y comprender las perspectivas y experiencias vividas de las personas es crucial. A través del yarning, los investigadores han podido construir relaciones de confianza con los participantes, lo que facilita un intercambio más profundo y significativo de información. A su vez, esta técnica permite a los participantes expresar sus pensamientos de una manera natural y respetuosa, asegurando que la recopilación de datos sea exhaustiva y éticamente consciente. Adicionalmente, el yarning ha ayudado a desafiar las jerarquías tradicionales en la investigación, poniendo a los participantes y sus historias en el centro del proceso investigativo. Vale recordar que estos principios y protocolos han guiado milenariamente a los ancianos y custodios del conocimiento para transmitir saberes y tradiciones a miembros de su comunidad. El yarning ha representado una forma tradicional para compartir conocimiento y valores de la cultura aborigen y ahora es creativamente incorporado a las prácticas científicas (Goulding, Steels y Mcgarty, 2016; Roe et al., 2012; Shay, Oliver, Mccarthy, Bogachenko y Pryor, 2021; Wain et al., 2016).

Otras investigaciones han aplicado conceptos y prácticas culturales comunitarias en clave de herramientas de recolección de información. Por ejemplo, en el territorio Ngalakgan, en el Norte de Australia, investigaciones han usado el tok stori, que al parecer es de origen melanesio, permitiendo a los investigadores capturar detalles complejos y matices culturales que pueden ser esenciales para entender fenómenos específicos dentro de las comunidades con las que se investigan diferentes temáticas. No ha sido el único. Otras nociones como Jidan la Kantri y madjurimap ebrijing gija han sido aplicadas como herramientas de recolección de datos que fomentan la participación activa de la comunidad en el proceso investigativo, asegurando que la investigación sea relevante y beneficiosa para los participantes. Algunas más, han usado el arte y el archivo con las prácticas de dalim stori garra at y lugumbat infomeishin que proporcionan una plataforma para integrar diferentes formas de conocimiento, desde lo visual y lo oral hasta lo escrito, ampliando así las perspectivas y enfoques en la investigación. Otras nociones relevantes como jidan la Kantri han permitido el ingreso consensuado de los investigadores, ya que significa compartir o cohabitar en el territorio (Country, Duncan, Duncan y Tait, 2021). Esta creativa adecuación de nociones y prácticas ancestrales a los proyectos de investigación ha permitido que los resultados sean mediados por la cultura comunitaria y que los conocimientos eviten usar métodos de interpretación que desconozcan la esencia de la comunidad.

Por ejemplo, una investigación sobre salud materna y mortalidad en la Zona de North Wollo, en Etiopía, demostró que tener en cuenta las cosmovisiones comunitarias de las madres permitió a las investigadoras recopilar datos más fácilmente y comprender la información con la esencia cultural, logrando hallazgos que han sido útiles para planificar programas y políticas acordes con las necesidades de las madres y sus bebés. Esta investigación se sirvió de herramientas visuales para que las mamás representaran sus pensamientos sobre la maternidad, la mortalidad y los servicios de salud. Las investigadoras entendieron que el papel de la representación visual en la cotidianidad de la comunidad era vital, por tanto, las herramientas visuales se volvieron útiles porque a la vez ayudó a establecer relaciones de confianza, se compartieron ideas y sensaciones que eran claves para el éxito de la investigación (Ibrahima y Kelly, 2021).

Otro valioso caso es el de la estudiante de doctorado, Lauren Tynan, una mujer indígena trawlwulwuy (Australia), quien a través de una autoetnografía, compartió su experiencia científica vivida en el proceso académico. Para ella, la tesis doctoral no debe ser vista simplemente como un objeto frío y distante, por el contrario, debe asumirse como un pariente que cobra vida. Tynan asumió su trabajo de grado como una hermana con la que se camina, considerando que no era un depósito de conocimiento sino un sujeto viviente e interactivo que actúa en la sociedad y ejerce influencia sobre la investigadora. De esta manera, Tynan se sumergió en un entramado de relaciones vitales, reconociendo la agencia de la tesis con seres más allá de los humanos, articulando el pensamiento racional y metafórico. Para Tynan, realizar un doctorado debería implicar una conciencia plena y un enfoque relacional, involucrando a seres materiales e inmateriales como interlocutores válidos. Ella buscó consejo y orientación en sus ancianos, quienes actuaron como sus asesores doctorales, y ritualizó la producción del conocimiento siguiendo los protocolos de su comunidad (Tynan, 2020).

Cambiando de herramienta, una muy conocida en las investigaciones cualitativas ha sido el círculo de conversación. Diversas investigaciones han reconocido la idoneidad de esta herramienta para compartir conocimientos entre los miembros de una comunidad, ya que el diálogo desempeña un papel fundamental en la creación de saberes con las comunidades (Goodman et al., 2018; Lavalley et al., 2020). Un enfoque es el Piliriqatigiinniq de las comunidades del Ártico, especialmente entre los Inuit, conocido como 'trabajar juntos para el bien común'. Piliriqatigiinniq ha sido adoptado como un marco para la investigación colaborativa y comunitaria, especialmente en estudios relacionados con el cambio climático, la ecología y la salud pública en el Ártico. Este enfoque ha enfatizado la importancia de la participación comunitaria en todas las etapas de la investigación, desde la formulación de preguntas hasta la recopilación de datos y la difusión de resultados (Akearok et al., 2019). Frecuentemente, los círculos de conversación se complementan con otras herramientas como entrevistas, observación participante, análisis de documentos, análisis del discurso, autoetnografía, conversaciones informales, así como caminatas de campo, movimiento y danza que fomentan una mayor confianza y respeto entre científicos y comunidades, lo que es esencial para la sostenibilidad de la investigación a largo plazo en estas regiones (Frazer y Yunkaporta, 2019; Reid y Sieber, 2021; Ritenburg et al., 2014; Skille, 2021).

Los instrumentos científicos integran, además, aspectos ceremoniales y rituales que son fundamentales para validar el proceso investigativo dentro de la comunidad, como para asegurar la co-creación del conocimiento de manera respetuosa. Los rituales y ceremonias involucran a sabios, líderes espirituales y autoridades políticas, reflejando la estructura social y espiritual de la comunidad mientras aseguran que el conocimiento generado sea legítimo y representativo de la visión comunitaria (Flaminio, Gaudet y Dorion, 2020).

Las metodologías indígenas han insistido que la incorporación de rituales en la aplicación del método contribuye a una comprensión más holística de los fenómenos estudiados, logrando responder las preguntas de investigación de manera coherente. Estos enfoques están arraigados en una filosofía de interconexión y reciprocidad con el entorno natural y social, características que son esenciales para el manejo sostenible de los recursos y la resolución de problemas locales. La participación de la comunidad en las ceremonias es clave para la transferencia intergeneracional del conocimiento, vital para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural de cada uno de los pueblos.

Por último, es necesario apreciar que las metodologías indígenas se usan en perspectivas cualitativas, pero también cuantitativas. Aunque parece que no hay muchos ejemplos, vale la pena reconocer el trabajo desarrollado por Walter y Andersen (2016) quienes demostraron que es posible el uso de estadísticas y encuestas nacionales, pero redefinidas dentro del marco de una metodología cuantitativa indígena. Aseguran que los datos no se deben descontextualizar de las circunstancias locales y del pensamiento comunitario para asegurar una interpretación más precisa y respetuosa.

Resulta muy relevante que las encuestas se diseñen en colaboración con las comunidades indígenas para garantizar que las preguntas sean culturalmente apropiadas y relevantes. Esto debería incluir la modificación del lenguaje utilizado para que las preguntas sean comprendidas correctamente por los participantes, sean respetuosas y reflejen sus modos de expresión y entendimiento. Los temas abordados en las encuestas y las variables recogidas deberían ser seleccionados para reflejar asuntos de importancia para las comunidades, como cuestiones de tierra, derechos tradicionales, salud comunitaria y preservación cultural. Esto asegura que la información recogida sea relevante y útil para los mismos pueblos, facilitando su uso en la planificación y toma de decisiones locales. De esta manera, la interpretación de los datos debería realizarse a través de los lentes culturales ancestrales, lo que implica que la investigación debe permanecer con la comunidad, antes que llevarla al laboratorio y sacarla del contexto.

Finalmente, uno de los aspectos más importantes de este enfoque es la devolución de los resultados a las participantes de una forma que sea útil y sirva al empoderamiento de sus problemas. Los resultados deberían ser discutidos dentro de la comunidad para decidir juntos las acciones o cambios que pueden derivarse del estudio.

7. Desafíos de las metodologías indígenas

Para algunos autores como Skille (2021), el principal desafío de la incursión de las metodologías indígenas en las instituciones occidentales radica en la dificultad que encuentran los investigadores no-indígenas para comprender plenamente la ontología, la epistemología y la axiología de las comunidades ancestrales, así como para establecer una relación de reciprocidad y comprender la heterogeneidad de los pueblos indígenas. Así, se crea un tipo de aislamiento sobre la posibilidad de compartir y discutir las posiciones teóricas y metodológicas de la ciencia.

La colaboración entre investigadores indígenas y no-indígenas para desarrollar metodologías de investigación, sería una gran oportunidad para crear procesos interculturales de aprendizaje. Sin embargo, Goodman (2018) sugiere, que esta relación debe tener un marco de investigación participativo, colaborativo y ético que incorpore los principios de propiedad, control, acceso y posesión del conocimiento a las comunidades. Skille (2021) reitera que el uso de metodologías indígenas debe incluir el diálogo con representantes de las comunidades, el respeto por la tierra, la gente y la cultura, el aumento de los resultados y los beneficios para las comunidades, el reconocimiento de la heterogeneidad dentro de los grupos indígenas y el establecimiento de una relación de reciprocidad entre el investigador y los pueblos ancestrales.

Gilroy et al. (2021) señala otros desafíos como la falta de recursos, encontrar apoyo financiero y lograr el acceso a la tecnología para fortalecer el paradigma de investigación indígena. Lavalley et al. (2020) insistía desde antes que muchas comunidades indígenas carecen de los recursos financieros y humanos necesarios para llevar a cabo investigaciones autónomas de calidad. Otro aspecto, suficientemente influyente, es el limitado acceso a la información y a los datos, así como la posibilidades de tiempo, que se convierten en barreras para lograr resultados positivos, ya que el uso de metodologías indígenas necesitan de ambos para desarrollar relaciones de confianza con los participantes y aplicar métodos coherentes con la visión ancestral.

8. Conclusiones

Otra limitación del uso de las metodologías indígenas es su incorporación en las instituciones académicas. Clark y Wylie (2021) señalan que, a menudo, resulta difícil para las instituciones aceptar enfoques de investigación no convencionales, así como para los investigadores no-indígenas entender y respetar los valores y la cultura de los pueblos indígenas. Laluk y Burnette (2021) reiteran que las metodologías indígenas se enfrentan a resistencias por parte de académicos y profesionales, ya que las diferentes disciplinas no están familiarizadas con estos enfoques, lo que les impide comprender los resultados y los impactos positivos en la comunidad. Las direcciones de los trabajos de grado, la participación en convocatorias de investigación y la promoción de actividades científicas se ven afectadas por estas limitaciones.

Además, Gonzales (2021) advierte que muchas comunidades indígenas carecen de los conocimientos y habilidades necesarios para implementar las metodologías indígenas, porque tienen un acceso limitado a su formación, a la tecnología para la recopilación de datos y enfrentan dificultades para ingresar al sistema educativo. Esta realidad limita la capacidad de las comunidades para incursionar en el mundo académico y en consecuencia, el enriquecimiento del paradigma indígena de investigación.

Por último, varios autores/as afirman que la identificación con la agenda política de descolonización representa una gran barrera. Muchos investigaciones no reconocen la relación entre poder/resistencia y conocimiento, y la investigación no se traduce en una práctica de lucha que vaya más allá de los textos y las conferencias para convertirse en acciones de cambio, un aspecto que a menudo olvidan las posturas decoloniales en su práctica política (Suaalii-Sauni y Fulu-Aiolupotea, 2014).

En su esencia radical, las metodologías indígenas desafían la dominación del dualismo metafísico occidental que permea las prácticas de investigación y la comprensión del mundo. Rechazan la fragmentación y el reduccionismo, y abrazan una visión holística que busca el equilibrio en todos los ámbitos de la existencia: la conexión con la naturaleza, la comunidad, la espiritualidad y la historia ancestral.

Este desafío no implica negar o desdeñar la ciencia occidental por haberse producido en Europa, esto es ridículo, y es verdad que algunos autores/as decoloniales, así lo han querido transmitir. Por el contrario, lo que pretende es transformar las formas coloniales que persisten, eso es diferente. Las metodologías indígenas adoptan y entran en diálogo con perspectivas metodológicas occidentales y se retroalimentan permanentemente de manera crítica.

Por otro lado, las metodologías indígenas reclaman un enfoque vivencial que trascienda los confines de las aulas hacia la experiencia comunitaria. Es en el trabajo de campo, en el contacto directo con las personas y en el reconocimiento del valor y la importancia del conocimiento ancestral, donde se forjan los cimientos de su aspirada transformación. Se trata de promover la recuperación de saberes y prácticas indígenas, de respetar los valores y necesidades de las comunidades, y de poner en marcha una verdadera revitalización de la identidad, lo que por supuesto, no es posible sólo desde la pantalla del ordenador.

La implementación de las metodologías indígenas en las instituciones educativas son una gran oportunidad para profundizar la pluralidad y la democracia en las sociedades al reconocer y valorar la diversidad de conocimientos y perspectivas, y pueden ser promovidas desde todas las áreas del conocimiento.