Introducción

En principio, no todos los riesgos y peligros para la vida y el bienestar de los seres humanos son necesariamente amenazas a la seguridad del Estado. Si bien ciertos actos delictivos, accidentes, enfermedades e incluso la inexorable vejez pueden socavar la vida, el bienestar y la prosperidad de individuos y colectivos, no se consideran necesariamente amenazas a la seguridad nacional o a la seguridad internacional, ni siquiera simplemente amenazas a la seguridad. De lo contrario, si todo lo que causa un deterioro al bienestar y la prosperidad humana se etiquetase como una amenaza, el término seguridad podría llegar a perder cualquier utilidad analítica.

Por ello, al menos hasta la irrupción del COVID-19, la mayoría de las enfermedades infecciosas no habían atraído una mayor atención política ni social en Colombia, ya que sus efectos eran usualmente leves, su presencia geográfica era limitada y los profesionales de la salud conocían y asumían estos procesos epidemiológicos. Sin embargo, la respuesta a los peligros de enfermedades infecciosas ha sido una prioridad de larga data de los organismos de salud en todo el mundo, si se toma en consideración que aproximadamente una cuarta parte de todas las muertes a nivel global se deben a enfermedades infecciosas. En efecto, el sida, la tuberculosis, la malaria, la neumonía y las enfermedades diarreicas son las principales causas de muerte por este tipo de enfermedades y cobran cada año un número elevado de vidas, especialmente en los países en desarrollo. De todas las enfermedades infecciosas, “las infecciones de las vías respiratorias inferiores siguen siendo la enfermedad transmisible más mortal del mundo, situándose como la cuarta causa de defunción a nivel global” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020).

Si bien hasta hace un par de décadas las amenazas que plantean las enfermedades infecciosas se habían considerado estrictamente desde la perspectiva médica y de la salud pública, las historias recientes del SARS, el H5N1 y el COVID-19, entre otras enfermedades infecciosas, han demostrado reiteradamente los amplios efectos que los problemas de salud tienen en la estabilidad económica, social y política, y por lo tanto en la seguridad nacional y colectiva de los Estados alrededor del mundo. En este orden de ideas, a pesar de que el vínculo entre las enfermedades infecciosas y la seguridad nacional puede ser considerado un concepto relativamente nuevo (Cecchine & Moore, 2006), una enfermedad infecciosa puede considerarse un problema de seguridad nacional cuando sus efectos imponen o amenazan con imponer una carga intolerable para la sociedad y el Estado, bien sea en términos de “morbilidad” y “mortalidad”1, impacto socioeconómico, inestabilidad política, disrupción militar, entre otros.

Entonces, la actual pandemia del COVID-19, que ha infectado a decenas de millones de personas y ha causado millones de muertes alrededor del planeta, sin mencionar los efectos económicos devastadores que ya se perciben por su causa en una amplia área de la geografía global y en un corto espacio de tiempo, se puede distinguir como una amenaza, no solo a la seguridad humana, sino también a la seguridad nacional y a la seguridad colectiva, frente a muchas otras enfermedades que pueden tan solo considerarse como simples problemas de salud.

Por consiguiente, este artículo tiene como propósito determinar si pandemias como la del COVID-19 pueden considerarse una amenaza a la seguridad multidimensional de Colombia, en lugar de suponer que cualquier cosa que perjudique la salud de una sociedad desafía automáticamente su seguridad. Partiendo de lo explicado en el artículo anterior, titulado “Guerra y pestilencia: impacto de epidemias y pandemias en la historia hasta el siglo XX” (Álvarez & Botero, 2021), este trabajo se enfoca primero en estudiar los principales brotes epidemiológicos en lo que va corrido del siglo XXI. Luego se analiza la dinámica evolutiva de la amenaza de la pandemia del COVID-19, así como sus efectos en términos sociales, económicos y geopolíticos. Posteriormente, se reflexiona a partir de las lecciones pasadas y contemporáneas sobre si pandemias como el COVID-19 deberían considerarse una amenaza a la seguridad multidimensional de Colombia. Y finalmente, se proponen algunas recomendaciones al Gobierno de Colombia para la preparación y anticipación de la biodefensa del Estado ante una próxima pandemia, que podría potencialmente ser más infecciosa y mortal.

Epidemias del siglo XXI: el ataque de los virus zoonóticos

Como se mencionó en el artículo anterior (Álvarez & Botero, 2021), una parte sustancial de los mayores flagelos que ha tenido que padecer la humanidad se remonta aproximadamente diez mil años atrás. Desde entonces, según Armelagos et al. (1996), han existido tres transiciones epidemiológicas en la historia de la humanidad. La primera era de las enfermedades humanas inició con la adquisición de enfermedades por parte de animales domesticados (por ejemplo, la viruela y el sarampión), que devastaron civilizaciones enteras. La segunda era llegó con la revolución industrial a finales del XVIII, que resultó en una epidemia de enfermedades como el cáncer, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, entre otras. Y la tercera era de las enfermedades humanas comenzó hace cuarenta años con el surgimiento de los virus zoonóticos, es decir, virus que han logrado “saltar” de un animal a un humano.

La evidencia arqueológica sugiere que, durante la época nómada de la humanidad, los seres humanos no padecieron de enfermedades infecciosas; sin embargo, con el advenimiento de la sedentarización y la domesticación de animales, estos se vieron expuestos al contacto con una nueva gama de gérmenes, ya que las enfermedades epidémicas tienden a ser albergadas solo por aquellas especies que se reúnen en manadas -y es el instinto de manada lo que hace que estos animales sean deseables para la domesticación-. En efecto, se cree, por ejemplo, que la tuberculosis se adquirió mediante la domesticación de cabras2; el sarampión, de ovejas y cabras domesticadas (un mutante del virus de la peste bovina)3; la viruela, de los camellos; la lepra, del búfalo de agua; el resfriado común, del ganado o los caballos; la tos ferina, de los cerdos; la fiebre tifoidea, de los pollos, y la influenza, de los patos (McMichael, 2001).

Efectivamente, se calcula que hay alrededor de 1,5 millones de virus en la naturaleza, y que cualquiera de ellos podría estar filtrándose en la población humana en este mismo momento. Uno de los virus más comunes es la influenza4, ya que la gripe “común” mata a más de 300 000 personas cada año alrededor del mundo. La OMS estimaba hasta hace poco que la carga de mortalidad anual de la influenza era entre 250 000 a 500 000 muertes a nivel mundial, pero un estudio de 2017 indicó una carga de mortalidad mayor, entre 290 000 a 650 000 muertes asociadas a la influenza, y un estudio de 2019 estimó entre 99 000 a 200 000 muertes por infecciones del tracto respiratorio inferior directamente causadas por la influenza (Paget et al., 2019).

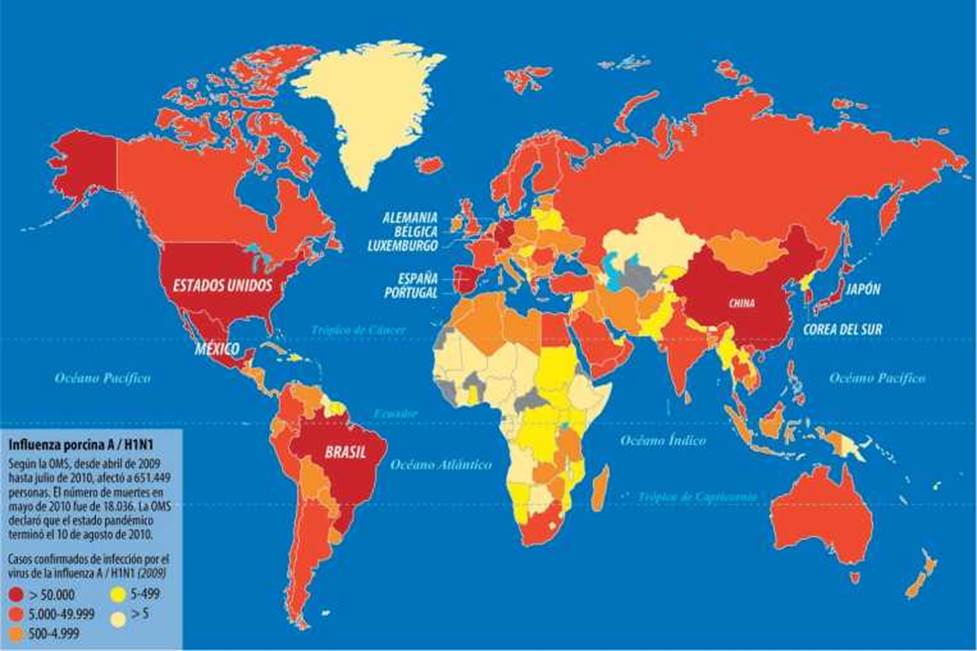

Desde el siglo XVIII, se han presentado ocho grandes pandemias de influenza, cuatro de las cuales surgieron después de 1900: la gripe española (1918-1919), la gripe asiática (1957), la gripe de Hong Kong (1968) y la gripe porcina (2009). De 1968 a 1969, la cepa H3N2 del virus de la influenza A, conocida entonces como la gripe de Hong Kong, devastó el mundo al matar a más de un millón de personas. Fue la tercera peor pandemia de influenza después de la gripe asiática y la gripe española (H1N1). Incluso un astronauta del Apolo, Frank Borman, se enfermó de la gripe de Hong Kong en el espacio exterior5.

A diferencia de la mayoría de los virus, que son uniformes, los virus de la influenza pueden existir como bolas con filamentos en forma de espagueti o cualquier forma intermedia. Empero, una característica que comparten todos es la presencia de proteínas que sobresalen como cientos de picos de la superficie del virus. Hay dos tipos de picos: una es una enzima triangular con forma de varilla llamada hemaglutinina (H), y la otra es una enzima cuadrada con forma de hongo llamada neuraminidasa (N). Hay docenas de posibles tipos de gripe que pueden surgir de combinar estas proteínas exteriores del virus. Hasta ahora, los científicos han identificado dieciocho tipos de hemaglutinina y once tipos de neuraminidasa, que en cualquier combinación producen una gripe nueva y única, desde el H2N2 al H3N2 y desde el H5N1 al H7N9. Es decir, se conocen algunos virus muy letales, pero se anticipa que habrá otros más letales, que se transmitan mejor y para los cuales no existen medicamentos ni vacunas; esos son la gran amenaza.

Si bien tanto la influenza como el COVID-19 son enfermedades respiratorias infecciosas, son causadas por diferentes virus. Mientras que la gripe es causada por una infección del virus de la influenza, el COVID-19 es causado por una infección con coronavirus. Este tipo de virus reciben su nombre por su apariencia de “corona”, debido a una franja de picos de proteínas que irradian desde su superficie. Cuando entra al organismo, estos picos actúan como una llave que se adhiere a las proteínas del exterior de muchas células humanas. Al abrirse paso, el virus le indica a la célula que produzca más copias de sí mismo, lo que le permite invadir más y más células.

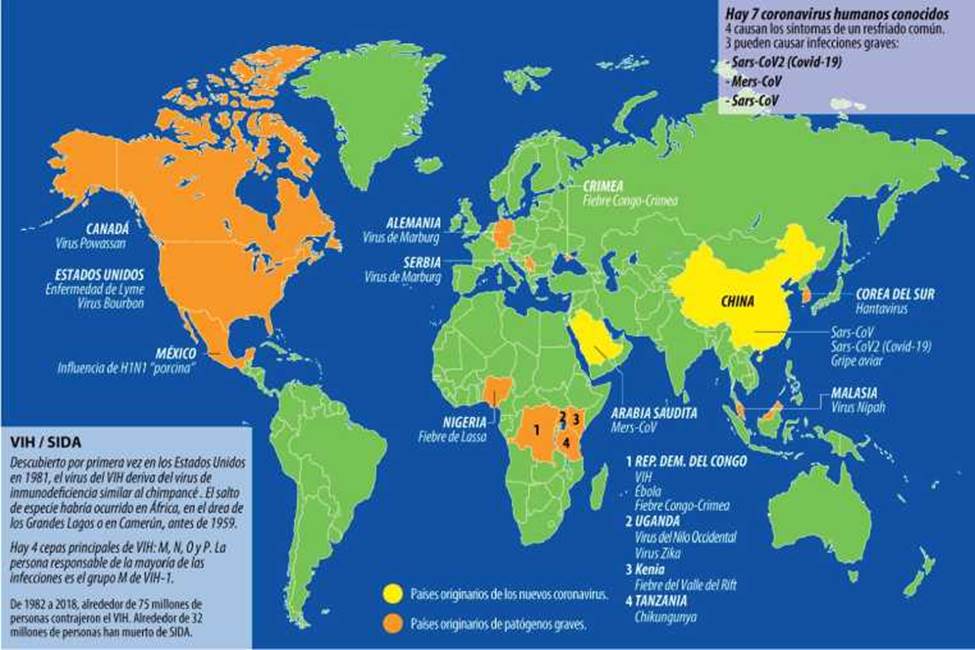

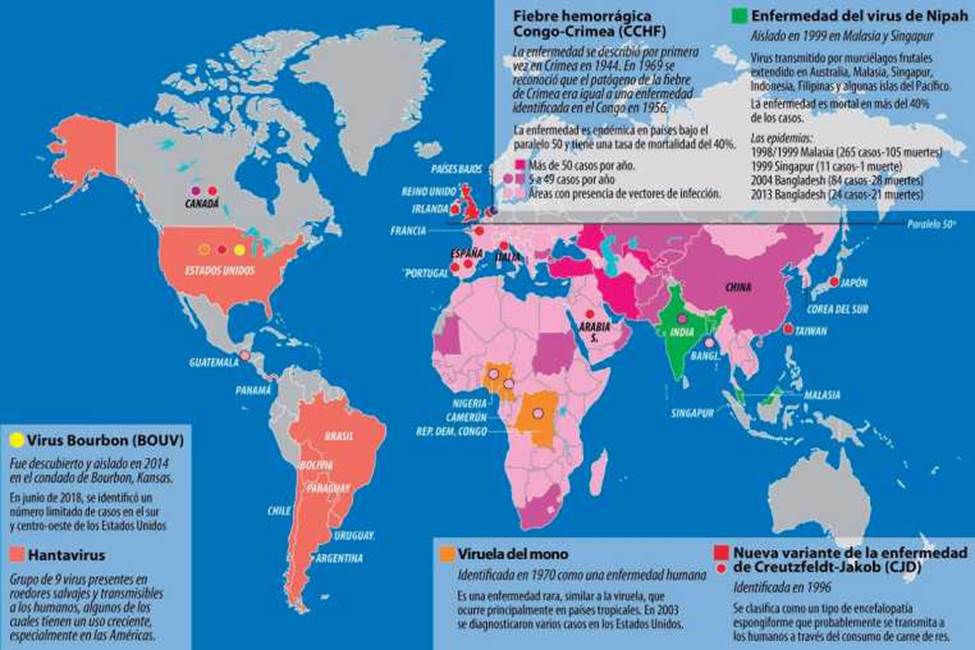

Como no tienen forma de reproducirse de manera autónoma, los virus deben apoderarse de células vivas y secuestrar parasitariamente su maquinaria molecular para la reproducción; y cómo no tienen forma de moverse, deben engañar a los huéspedes para propagarse a través de ellos. En este sentido, por ejemplo, como lo explica Greger (2020), el virus de la rabia está programado para infectar partes del cerebro animal que inducen una ira incontrolable, mientras que al mismo tiempo se replica en las glándulas salivales para propagarse mejor a través del frenesí provocado al morder. De forma similar, infecciones como el cólera y el rotavirus se propagan a través de las heces, por lo que, por supuesto, provocan una diarrea explosiva. Por su parte, el ébola se transmite por la sangre (pese a que los viajes por sangre no son muy eficientes); es decir, es una enfermedad hemorrágica virulenta, de las cuales existen varias categorías (Figura 1): los arenavirus (fiebre de Lassa), los filovirus (ébola), los bunyavirus (fiebre hemorrágica de Crimea-Congo), los reovirus (coltivirus y orbivirus), los alfavirus (de la composición del genoma del Grupo IV), y los flavivirus (dengue).

Fuente: Adaptado de Canali (2020).

Figura 1 Fiebre de Crimea-Congo, virus de Nipah y otros patógenos

Como todos los subtipos mencionados, el ébola es un síndrome clínico que afecta fatalmente a los humanos. El virus se transmite primero a las personas a través del contacto directo con la sangre, los fluidos corporales o los tejidos de los animales; ingresa al cuerpo a través de la piel lesionada o las membranas mucosas de los ojos, la nariz o la boca. Incluso las personas pueden contraer el virus a través del contacto sexual con alguien que está enfermo o se ha recuperado del ébola, ya que el virus puede persistir en ciertos fluidos corporales, como el semen, después de recuperarse de la enfermedad (Idriss, 2017).

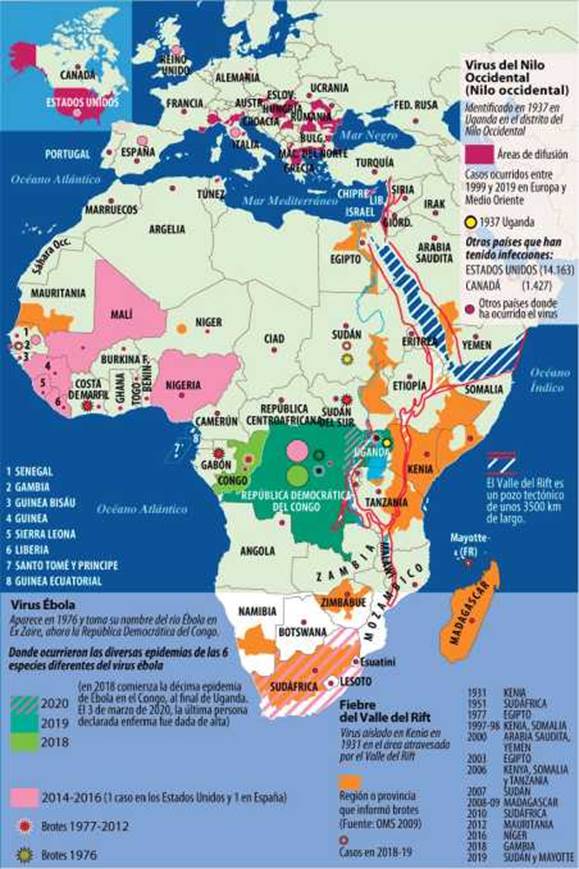

La epidemia de ébola de 2014-2016 en África occidental fue el brote más grande y complejo desde que se descubrió el virus por primera vez en 1976, ya que en esta hubo más casos y muertes que en todos los brotes anteriores, extendiéndose desde Guinea hasta Sierra Leona y Liberia (Figura 2). Según el Center for Disease Control and Prevention (2021), de los 28 600 infectados por ébola, 11 300 fallecieron en dicha epidemia, dando cuenta que la tasa promedio de letalidad de dicha enfermedad es del 50 % (la tasa de letalidad ha variado del 25 % al 90 % en brotes anteriores). Pero si bien es un virus altamente letal, no se propaga tan fácilmente a otras personas debido a que, para hacerlo, alguien debe entrar en contacto directo con los fluidos corporales del enfermo o de la persona que ha muerto a causa de dicha enfermedad. Además, quienes contraen el ébola no contagian a muchas personas porque se sienten tan mal que se quedan en casa, y muchos no logran sobrevivir. Un aspecto paradójico de los virus es que, si producen síntomas graves y matan a las personas muy rápidamente, es menos probable que se conviertan en una pandemia.

Fuente: Adaptado de Canali (2020).

Figura 2 Ébola, virus del Nilo occidental y fiebre del valle Rift.

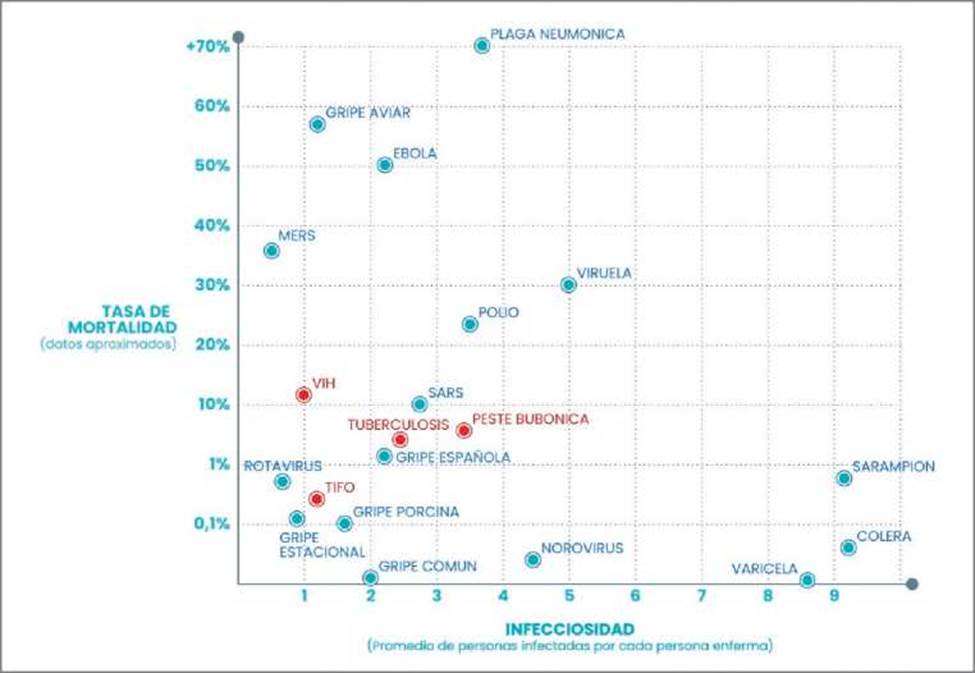

Por el contrario, los virus que “descubren” cómo viajar por la vía respiratoria (como el COVID-19) tienen el potencial de infectar a millones. En este sentido, para que una enfermedad se vuelva una pandemia y se propague por todo el mundo en meses causando millones de muertos, tiene que encontrar un equilibrio extraordinario entre la capacidad de contagio y la mortalidad. En el siglo XX se descubrieron los antibióticos, así que la peste bubónica y todas estas enfermedades bacterianas se volvieron mucho menos letales (Figura 3). Esto muestra que se puede acabar con las pandemias, como se ha hecho en el pasado. En 1980, después de la campaña mundial de vacunación masiva, la viruela fue el primer virus erradicado del mundo. El problema estriba en que los antibióticos y los antivirales no funcionan contra el COVID-19 ni ningún otro coronavirus.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3 Contagio vs. mortalidad luego de la introducción de antibióticos y antivirales.

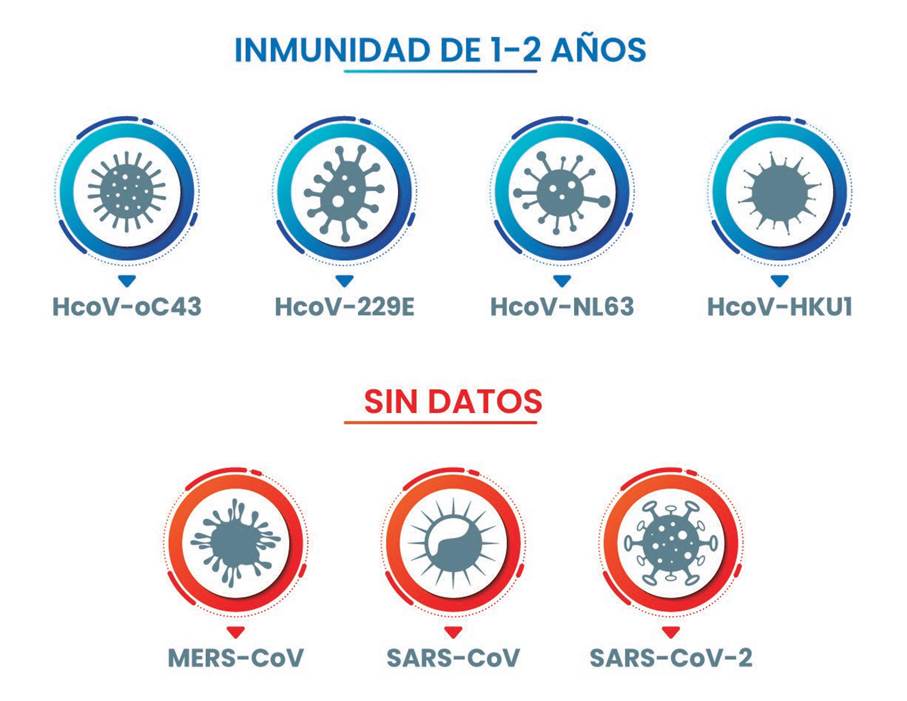

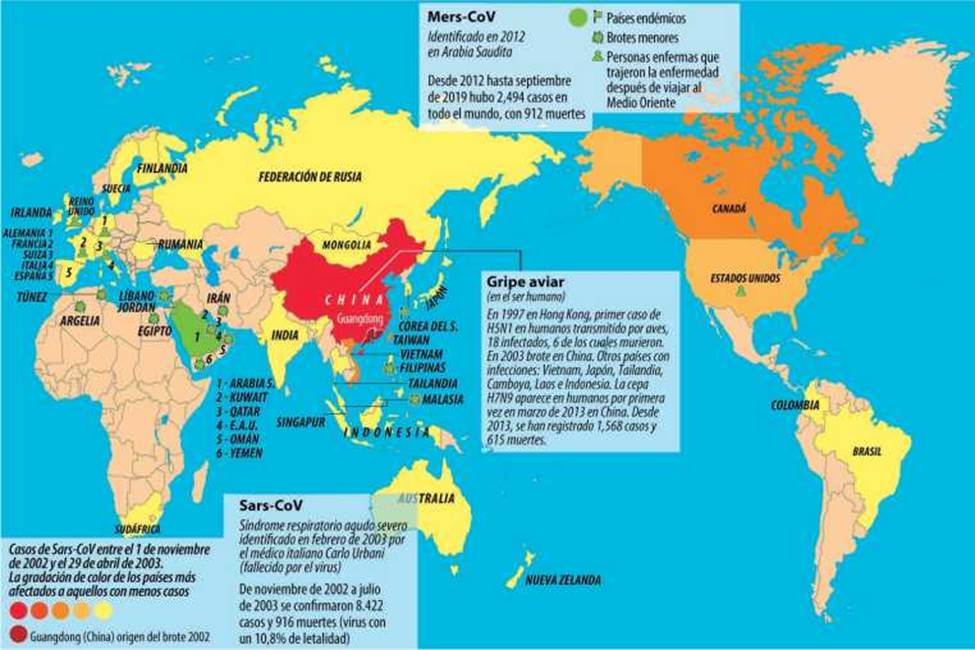

Con anterioridad al SARS en 2002, solo se conocía de dos coronavirus que causaban enfermedades en humanos, y ambos eran apenas un poco más fuertes que el resfriado común. Pero el coronavirus del SARS mató a una de cada diez personas infectadas. Luego, en 2012, surgió el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés), otro coronavirus mortal que mató uno de cada tres infectados. Así, el COVID-19 es el tercer coronavirus humano mortal del siglo XXI. Por consiguiente, el actual SARS- CoV-2 es el más joven de una familia de siete coronavirus qué infectan a los humanos, como el MERS-CoV y el SARS-CoV; pero el HcoV-oC43, el HcoV-229E, el HcoV- NL63 y el HcoV-HKU1 son virus más exitosos (Figura 4), ya que causan hasta un tercio de los resfriados comunes y se encuentran en todas partes. Por otra parte, los virus como la influenza y el coronavirus tienen solo alrededor de una semana para proliferar antes de que los anticuerpos del huésped los maten o, en casos extremos, estos virus maten al huésped.

Pues bien, la mayoría de los coronavirus humanos son virus zoonóticos, y una gran parte parece provenir de los murciélagos, ya que estos son excelentes huéspedes virales: hasta doscientos mil de ellos pueden amontonarse en densas colonias y pueden volar más de mil kilómetros, adquiriendo y propagando nuevas cepas virales. Pero, a pesar de que los murciélagos se consideran los huéspedes primordiales, para lograr infectar a los humanos se requiere huéspedes intermediarios en los que los coronavirus pueden adaptarse, amplificarse y acceder a poblaciones humanas. En el caso del SARS, se encontró que los huéspedes intermedios eran las civetas; en el MERS, los camellos, y en el COVID-19, los pangolines.

Según Greger (2020), el origen de dos de los cuatro coronavirus leves sigue siendo un misterio, pero uno de ellos, el HCoV-229E, se remonta a los camellos, y el otro, el HCoV-OC43, al ganado vacuno o porcino. Incluso se reconoce que la pandemia de la gripe española de 1918 podría haber comenzado cuando un ave con gripe y un humano con gripe se encontraron con un cerdo; la gripe aviar no podía infectar a los humanos, y la gripe humana no podía infectar a las aves, pero en una de las células del cerdo se combinaron ambos virus y crearon uno nuevo zoonótico, el A(H1N1), que sí podía infectar a los humanos6 (Figura 5); adicionalmente, Cohen y Powderly (2004) sugieren que todos los virus de influenza humana y de mamíferos en general deben su origen a la influenza aviar. Sin embargo, a pesar de que la pandemia de 1918 fue devastadora, la tasa de mortalidad fue de menos del 5 % en promedio; en contraste, la cepa H5N1 del virus de la gripe aviar que surgió por primera vez en 1997 y se propagó a más de sesenta países parece matar alrededor del 50 % de sus víctimas humanas (casi que igual al ébola), lo que la hace potencialmente diez veces más mortal que la pandemia de 1918.

Hasta el momento, se han encontrado cientos de coronavirus, clasificados en alto o bajo riesgo según su similitud con los virus que ya han infectado a los seres humanos. El SARS-CoV fue el primer gran brote epidemiológico del siglo XXI, y los primeros casos se relacionaron con los mercados “húmedos” de animales vivos en China, el mismo lugar del que al parecer provino el primer caso de COVID-19. Desde entonces, los componentes genéticos del SARS-CoV se han identificado a partir de once cepas diferentes de coronavirus que se encuentran en murciélagos de China, aunque los coronavirus están presentes en murciélagos de otras partes del mundo (Fidler, 2004). En el caso del SARS-CoV, el huésped intermedio fue la civeta o gato de algalia, un felino altamente demandado por su carne, por las supuestas cualidades afrodisíacas de su pene y el sabor característico a los granos de café con los que se alimentan para conferir un aroma en sus glándulas perianales.

Muchos animales salvajes ingresaban a China a través de Vietnam desde Laos, donde el comercio de carne de vida silvestre se convirtió en la segunda fuente de ingresos más grande para las familias rurales. Según Mukpo (2020), seis millones de personas están involucradas en la industria del cultivo de vida silvestre en China, valorada en US$18 000 millones. Pero a raíz del COVID-19, el Gobierno chino ha implementado restricciones al comercio de vida silvestre. Entre las especies cubiertas por la prohibición de consumo, se encuentran las civetas y las ratas de bambú. En cuanto a la venta de gatos de algalia, ya se había prohibido brevemente en 2003 después de que se identificaron como posibles huéspedes del virus del SARS que mató a casi 800 personas, pero dicha prohibición se levantó poco tiempo después (Fidler, 2004). Aparentemente, las civetas también actúan como incubadoras de mutaciones de adaptación humana; así nació la epidemia de SARS. Tanto el SARS-CoV (que causa el SARS), como el SARS-CoV-2 (que causa el COVID-19) se adhieren a una enzima específica que recubre las células de los pulmones humanos (Greger, 2020).

En China y el sudeste asiático, muchos consumidores consideran que animales exóticos recién sacrificados son más nutritivos y aportan beneficios para la salud, por lo cual se presentó un importante crecimiento del comercio de vida silvestre a partir de la década de 1990, con el fin de satisfacer la creciente demanda de una clase media urbana emergente en China. De acuerdo con Greger (2020), esta combinación ha conducido a una “tormenta perfecta” para la transmisión de enfermedades zoonóticas, ya que las jaulas abarrotadas en estos mercados se constituyen en un caldero potencial de contagio al estar contaminadas con sangre, orina y heces de innumerables especies mezcladas. Esta es probablemente la razón por la que China ha sido el lugar de origen de múltiples saltos de epidemias mortales de coronavirus humanos.

En el caso del MERS-CoV, se descubrió que los huéspedes intermedios fueron los camellos. Si bien se encontró un murciélago en Arabia Saudita que portaba el virus, es el contacto con los fluidos corporales de los camellos infectados el principal factor de riesgo de infección humana. A pesar de que la humanidad domesticó el camello hace tres mil años y existe evidencia de que el MERS-CoV ha estado circulando entre los camellos durante décadas, fue solo hasta el 2012 que comenzó a extenderse a la población humana (Figura 6).

La causa probable de la transición de los camellos a los humanos fue el cambio en las técnicas de cría de estos animales. Según Greger (2020), a los camellos se les solía permitir forrajear al aire libre, pero a medida que se criaban más y más camellos, la desertificación por el pastoreo excesivo obligó a la industria a trasladarse a miles de granjas de camellos que utilizan sistemas de alojamiento cerrados de alta densidad. Por consiguiente, se especula que el contacto de alta intensidad entre los camellos junto con los trabajadores fue lo que ayudó a impulsar la propagación del MERS de los camellos a los humanos. Hasta diciembre de 2020, el MERS se ha propagado a 27 países (12 de los cuales se encuentran en el Medio Oriente) y se han reportado 882 muertes relacionadas con este coronavirus desde el primer caso en 2012 (OMS, s. f.).

Y si bien las poblaciones mundiales de civetas, pangolines o camellos han venido disminuyendo, se siguen produciendo y sacrificando más de mil millones de cerdos cada año, casi la mitad en China, lo que aumenta el espectro de que la próxima pandemia pueda surgir de animales domésticos y no salvajes. Tómese como ejemplo la gripe porcina de H1N1 de 2009, que no surgió de un mercado “húmedo” en Asia, sino de las operaciones industriales porcinas en los Estados Unidos. Así, la enfermedad que mata hasta el 90 % de los lechones, conocida como el síndrome de diarrea aguda porcina (SADS, por sus siglas en inglés), devastó las granjas industriales de cerdos en la misma región de China donde había surgido el SARS. Y el SADS-CoV se remonta también a un coronavirus descubierto en una cueva de murciélagos en el sur de Chin. Así, resulta que la combinación de deforestación y producción intensiva de carne de cerdo, con millones de cerdos que invaden el hábitat de los murciélagos, puede haber facilitado la propagación del coronavirus de los murciélagos a los cerdos. En 2010 surgió una cepa altamente virulenta en China que causó brotes masivos en cerdos cuando afectó a los Estados Unidos tres años después, donde mató aproximadamente el 10 % de la manada estadounidense (Figura 7).

La pandemia de COVID-19: ¿crónica de una muerte anunciada?

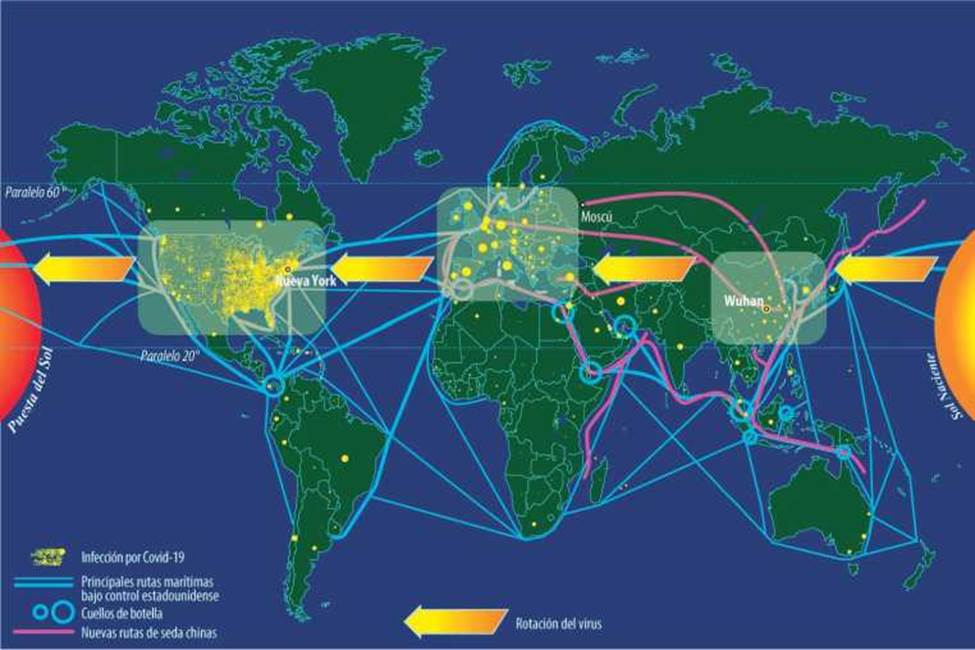

Con relación al COVID-19, este nuevo coronavirus se descubrió en una cueva al sur de China en 2013 a partir de un betacoronavirus denominado RaTG13, que infecta al murciélago Rhinolophus affinis y que cumplía con el criterio de bajo riesgo. Si bien el nuevo coronavirus parece compartir un ancestro común con el virus original del SARS, con el que es aproximadamente un 80 % idéntico, cuando los científicos secuenciaron el genoma del SARS-CoV-2 descubrieron que el 96 % era idéntico a ese virus del murciélago de 2013, razón por la cual los científicos creen que el RaTG13 evolucionó en este nuevo virus que infecta a los seres humanos; en consecuencia, la evidencia actual indica que el virus del COVID-19 se originó en murciélagos, pero luego saltó a los humanos después de pasar a través de un huésped intermedio. El epicentro de la pandemia de COVID-19 fue al parecer un mercado “húmedo” en la ciudad de Wuhan en China, desde donde se pudo rastrear la mayoría de los primeros casos humanos a fines de 2019. En el sudeste asiático, un mercado “húmedo” es un mercado que vende carne fresca, pescado y otros productos perecederos, a diferencia de los mercados “secos”, que venden bienes duraderos como telas y electrónica. En Wuhan, el mercado “húmedo” de Huanan era considerado el mayorista más importante de la China central, donde se comerciaban alrededor de 65 especies de animales salvajes. Para el 25 de enero de 2020, había más de mil casos reportados en casi una docena de países, y para el 11 de marzo de ese mismo año, la OMS declaró el brote como una pandemia; para ese momento, el contagio había afectado a más de cien países, y a principios de abril de 2020, los casos positivos ascendían a millones en todo el mundo (Figura 8).

Wuhan es una megaciudad de 11 millones de habitantes, localizada en la provincia de Hubei, ubicada en la cuenca del río Yangtze, el río más largo de Asia y la vía fluvial más importante de China, que fluye desde la meseta tibetana hasta Shanghai en el mar de la China oriental. Por ello, y al estar a medio camino entre las ciudades de Shanghai y Chongqing, Wuhan es un importante centro de producción tecnológica con miles de empresas de alta tecnología y más de 350 centros de investigación, entre las que se encuentran tres instalaciones de investigación biológica de alto nivel, incluido el Instituto de Virología de Wuhan de nivel 4 de bioseguridad7 (Rickards, 2021). A pesar de que existe la posibilidad de que el virus se haya escapado de los laboratorios ubicados cerca del mercado, existen informes de que este virus se encontró en muestras ambientales tomadas del mismo mercado “húmedo” de Huanan. Si bien la pandemia surgió en invierno, cuando la mayoría de las especies de murciélagos en Wuhan estaban hibernando (y por lo tanto no se comercializan en invierno), se investigaron otros huéspedes intermediarios potenciales como los pangolines, después de que se descubrió que un coronavirus encontrado en pangolines enfermos de contrabando desde Malasia a China era aproximadamente un 90 % idéntico al virus del COVID-19.

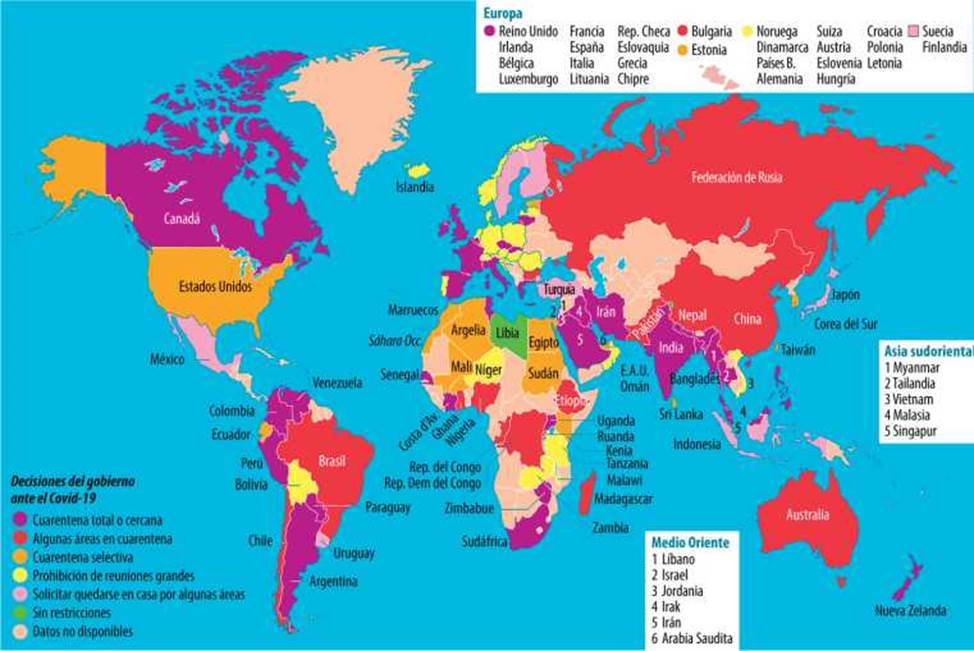

Pero más allá de si el brote fue o no una negligencia de parte del Gobierno chino, en solo unos meses, desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2020, el COVID-19 pasó de ser una epidemia regional a una pandemia global. Para enfrentar esta crisis de enormes proporciones, los Estados comenzaron a implementar, desde febrero de 2020, una diversidad de medidas para tratar de contener el avance y los efectos de la pandemia, particularmente en materia del costo de vidas humanas. Por lo tanto, la combinación de cuarentenas, autoaislamiento, restricción de la movilidad y bloqueos económicos buscó paliar una situación que incluso los Gobiernos de los Estados más avanzados no estaban preparados para enfrentar (Figura 9). Pero si bien un virus puede causar una pandemia, no puede generar directamente un colapso económico; esta es obra de las decisiones humanas, muchas de las cuales fueron informadas y, en ocasiones, mal informadas por la ciencia y la economía. Dado que el virus era nuevo, y en un principio los científicos no estaban de acuerdo, las opciones ofrecidas por la ciencia en los primeros estadios de la pandemia fueron confusas y contradictorias (Rickards, 2021).

Desde entonces, con base en datos hasta el 27 de octubre de 2021, esta pandemia ha infectado a 244 millones y ha ocasionado la muerte a 4,96 millones de personas alrededor del mundo (WHO, 2021b). Antes de 2020, algunos modelos predictivos sugirieron que una pandemia comparable a la gripe de 1918 podría matar a 71 millones de personas en todo el mundo y afectar hasta en un 5 % el producto interno bruto (PIB) global (The Economist, 10 de octubre de 2020). Si bien el número de muertos por COVID-19 ha sido mucho menor8, su impacto en la economía global ha sido más significativo; antes de 2020, el siglo XXI había sido testigo de tres grandes conmociones económicas: 1) la integración de China en el sistema comercial del mundo, 2) la crisis financiera de 2009 y 3) el auge de la economía digital. Pues bien, la pandemia del COVID-19 podría considerarse el cuarto gran impacto económico de este siglo, y tal vez el más disruptivo.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la contracción del crecimiento mundial en 2020 fue del -3,5 %, la mayor contracción experimentada desde la Segunda Guerra Mundial (en contraste, durante la recesión de 2009, la economía mundial decreció solo un 0,1 %). Y casi todas las economías experimentaron un decrecimiento en el 2020: por ejemplo, Estados Unidos (-3,4 %); Alemania (-5,4 %); Francia (-9 %), el Reino Unido (-10 %), Japón (-5,1 %), India (-8 %), Rusia (-3,6 %), México (-8,5 %), Brasil (-4,5 %) y Nigeria (-3,2 %) (FMI, 2021). Por el contrario, China creció el 2,3 % en el 2020, aunque fue la expansión económica más lenta de ese país desde que implementó las reformas económicas hace cuarenta años. Según datos del Banco Mundial (BM), después de décadas de progreso constante en la reducción del número de personas que viven con menos de US$1,90 al día, la pandemia del COVID-19 reversó en prácticamente una generación la lucha global contra la pobreza extrema; tan solo en el 2020, entre 88 y 115 millones de personas engrosaron las filas de la pobreza extrema en el mundo (BM, 2020).

De acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los mercados laborales de todo el mundo también se vieron perturbados en 2020 a una escala sin precedentes en la historia. Por ejemplo, las pérdidas de las horas de trabajo en 2020 fueron cuatro veces mayores que durante la crisis financiera mundial en 2009. Esta disminución de las horas de trabajo se tradujo tanto en pérdidas de empleos como en una reducción de horas de trabajo para quienes permanecieron empleados, con variaciones significativas entre regiones. En efecto, las pérdidas de empleo fueron más altas en el continente americano y más bajas en Europa y Asia central, donde los esquemas de retención de empleos “suavizaron” el impacto de la reducción de las horas de trabajo. En total, se perdieron 114 millones de puestos de trabajo en 2020 con relación al 2019. Las pérdidas de empleo en 2020 se tradujeron principalmente en un aumento de la inactividad más que en el desempleo. La inactividad, que representa el 71 % de las pérdidas de empleo a nivel mundial, aumentó en 81 millones, y el desempleo mundial aumentó en 33 millones (OIT, 2021).

Cabe señalar que, en el apogeo de las medidas restrictivas para contener el COVID-19, más de 160 países ordenaron algún tipo de cierre de las escuelas para al menos 1500 millones de niños y jóvenes. Al respecto, los efectos del COVID-19 en la educación solo se sentirán en las próximas décadas, no solo causando una pérdida de aprendizaje a corto plazo, sino también disminuyendo las oportunidades económicas a largo plazo para esta generación de estudiantes. Debido a las pérdidas de aprendizaje y los aumentos en las tasas de deserción, la actual generación de estudiantes podría perder un estimado de US$10 000 millones en ingresos, o casi el 10 % del PIB mundial (BM, 2020).

Hoy todos los Estados siguen ocupados conteniendo el virus y limpiando los escombros económicos dejados por la pandemia. Según el FMI (2021), se prevé que la economía mundial crezca un 5,5 % en 2021 y un 4,2 % en 2022; pero esta recuperación económica global no será uniforme, ya que en un mundo donde la mayor parte de la riqueza se concentra en menos de una docena de países, la capacidad para responder a las amenazas globales está severamente desequilibrada. Como se ha podido evidenciar en el último año, la mayoría de los Gobiernos del mundo han carecido de fondos suficientes e infraestructura de salud para manejar la carga del COVID-19, así como las políticas y mecanismos para atenuar los trastornos sociales y económicos derivados de la disrupción del comercio, los viajes y la productividad.

Y si bien se están implementando ambiciosos programas de vacunación en la actualidad, el proceso de inoculación global podría extenderse hasta finales del 2022, con una mayor celeridad en ciertos países frente a otros9. En efecto, las perspectivas económicas en el presente dependen principalmente de las vacunas, ya que estas permiten a los países relajar las restricciones que han inhibido la economía. En este sentido, dado que las vacunas se producen de forma limitada y son distribuidas de manera desigual, los países de altos ingresos han vacunado a sus ciudadanos con relativa rapidez, lo que ha disminuido la incertidumbre económica; pero donde la vacunación se ha retrasado, especialmente en los países con bajos ingresos, las economías parecen ir justamente en sentido contrario.

Adicionalmente, sin una vacunación generalizada, podría solo ser cuestión de tiempo antes de que se desarrolle una mutación más resistente a las vacunas que actualmente están disponibles en el mercado. Hasta la fecha se han presentado diferentes variantes de la cepa original del COVID-19. La variante delta (B.1.617.2), descubierta en India, es probablemente más contagiosa y mortal que cualquier otra variante, como la gamma (P.1), que se descubrió por primera vez y aún se propaga en Brasil; la beta (B.1.351), que prevalece en Sudáfrica; y la épsilon (B.1.427-9), descubierta por primera vez en Estados Unidos. Afortunadamente, las vacunas existentes parecen ser efectivas a estas variantes.

A pesar de que una recuperación desigual es mejor que ninguna, la fortaleza del crecimiento de algunas economías podría crear problemas en otras partes del mundo. El costo de una vacunación desigual podría llegar a ser una austeridad prematura y un ajuste monetario en algunas partes menos favorecidas del mundo. Por consiguiente, se prevé que la fortaleza de la recuperación varíe significativamente entre países, según el acceso a las intervenciones médicas, la eficacia de las políticas adoptadas, la exposición a efectos de contagio entre países, entre otros factores. Pero independientemente de qué tan pronto se reactiven las economías, el FMI (2021) predice que la economía mundial perderá más de US$22 billones entre 2020 y 2025. De acuerdo con el BM (2020), la escala completa del impacto económico de la pandemia solo se conocerá en los próximos años, a medida que se recopilen y analicen nuevos datos.

Pero, así como sucede con la economía, la pandemia del COVID-19 marcará también un punto de inflexión en la geopolítica y la jerarquía internacional de los poderes (Álvarez et al., 2018). Esto ya ha sucedido en el pasado, si se tiene en cuenta que el final de la gripe española de 1918 fue el preludio de setenta años de turbulencia, que incluyó la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Fukuyama (2020) afirma que las grandes crisis tienen consecuencias importantes y generalmente imprevistas; por ejemplo, la Gran Depresión estimuló el aislacionismo, el nacionalismo, el fascismo y la Segunda Guerra Mundial, pero también condujo al New Deal, la política estadounidense del presidente Roosevelt para luchar contra los efectos de la crisis en Estados Unidos; al ascenso de ese país como superpotencia mundial, y, finalmente, a la descolonización. Por su parte, la crisis financiera global de 2008 generó un aumento en el populismo y los movimientos antisistémicos, que han desatado una ola de reformas políticas y cambios de gobierno desde Asia hasta América Latina.

Ahora bien, el mundo emergerá del COVID-19 a una era de mayor competencia entre China y Estados Unidos, lo que establecerá nuevamente esferas de influencia y un juego de suma cero en la política internacional10. Es más, el centro de gravedad del poder seguirá desplazándose hacia la cuenca del Asia-Pacífico, ya que la mayoría de los Estados de Asia oriental han manejado mejor los retos del COVID-19 que sus pares en Occidente. A pesar de que esta enfermedad infecciosa se originó en China, este país se beneficiará de la crisis, al menos en términos relativos. Por consiguiente, los efectos de la pandemia podrían conducir al declive de los Estados Unidos en la jerarquía internacional de los poderes, a la erosión del orden internacional liberal y al fortalecimiento de los movimientos nacionalistas, populistas y xenófobos; no en vano, gobiernos como los de China, Filipinas, Uganda o Nicaragua han utilizado la crisis para otorgarse poderes de emergencia, lo que los aleja aún más del sistema democrático.

En países con bajos y medianos ingresos, una yuxtaposición de economías débiles con altos precios de los activos como resultado de las bajas tasas de interés está provocando la indignación popular, especialmente cuando coincide con altas tasas de desempleo concentradas entre trabajadores de sectores productivos mal remunerados, donde las expectativas no satisfechas de los ciudadanos se convierten en una receta clásica para la revolución. Asimismo, la inseguridad alimentaria provocada por la irrupción del comercio internacional puede agravar el impacto de los conflictos, la violencia y el desorden social. Las bajas tasas de interés harán posible un gasto deficitario prolongado, lo que crea condiciones para promover una reestructura del contrato social en forma de gobiernos populistas y autoritarios, como en efecto sucedió en las elecciones peruanas de este año. Como lo explica Fukuyama (2020), las pandemias en el pasado han fomentado visiones apocalípticas, cultos y nuevas religiones que crecen en torno a las angustias extremas causadas por penurias prolongadas. Un ejemplo es el fascismo y el totalitarismo que surgieron de la violencia y la dislocación engendrada por la Primera Guerra Mundial, la gripe española y sus secuelas, y que posibilitó los liderazgos demagógicos de personajes sombríos de la historia, como Hitler, Mussolini y Stalin.

Pandemias del siglo XXI y la seguridad multidimensional de Colombia

Como se ha intentado explicar hasta ahora, la amenaza de una enfermedad pandémica no es algo nuevo; incluso durante décadas, analistas en seguridad y expertos en salud pública advirtieron que se avecinaba un brote de grandes proporciones (Cecchine & Moore, 2006; Garrett, 1996; Heymann, 2003; Karesh & Cook, 2005; Maclean, 2008; Osterholm, 2005; Peterson, 2002; Price-Smith, 2009; Treverton et al., 2012). Por ende, el fracaso a largo plazo de los Gobiernos y las instituciones en la preparación para un brote de enfermedades infecciosas no puede atribuirse a la falta de advertencia o la ausencia de opciones políticas concretas11, y tampoco debería adjudicársele a la carencia de recursos económicos o humanos.

Después de todo, tomando como ejemplo el caso colombiano, el Estado ha empleado cientos de miles de efectivos y ha gastado miles de millones de pesos en seguridad y defensa para enfrentar las amenazas del narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia organizada. Por lo tanto, es probable que el énfasis en desarrollar capacidades exclusivamente para defenderse de los enemigos humanos haya subestimado la amenaza mucho mayor que representan los “microsoldados” de la naturaleza, si se tiene en cuenta que en los aproximadamente sesenta años de guerra insurgente en Colombia ninguno de los grupos subversivos en el país tuvo la capacidad de detener la productividad y el estilo de vida de los colombianos, algo que por el contrario el COVID-19 logró cómodamente en cuestión de semanas.

Si bien los brotes del SARS en 2003, la gripe H1N1 en 2009, el MERS en 2012, el ébola en 2014 y el zika en 2015 se diferencian en tiempo, lugar, grado de letalidad y medios de transmisión, tuvieron un común denominador: tomaron por sorpresa a la mayoría de los Estados en el sistema internacional. Y no fue una falta de conocimiento lo que les impidió a los Gobiernos comprender las dimensiones y el impacto de un brote masivo de enfermedades infecciosas como las ya mencionadas; según Osterholm y Olshaker (2020), una de las razones para la inacción ha sido lo que los economistas del comportamiento denominan “descuento hiperbólico”, que se refiere a la tendencia a optar por una gratificación pequeña pero inmediata en lugar de una recompensa más grande en el futuro. Así, los tomadores de decisiones hacen lo que es más fácil y paga dividendos inmediatos en lugar de hacer lo difícil, donde los dividendos parecen remotos. Como señalan Osterholm y Olshaker (2020), una pandemia, “que suena como un fenómeno de otro siglo, parece algo demasiado remoto como para planificarlo” (p. 18). Por ejemplo, durante la peste bubónica de 1665, las autoridades municipales de Londres primero se negaron a aceptar que estuviera sucediendo algo inusual, luego procuraron ocultar información al público, hasta que el aumento en las muertes hizo imposible negar el brote. En ese momento, todo lo que podían hacer era encerrar a las víctimas y sus familias en sus hogares, en un vano intento por detener la propagación.

Los políticos, expertos y empresarios a menudo invocan la metáfora del “cisne negro” para describir eventos altamente improbables (Botero, 2020); por definición, los cisnes negros no se pueden predecir, por lo que no se puede hacer nada para prepararse frente a ellos. El problema con este tipo de pensamiento es que empeora las cosas al fomentar el fatalismo, el cortoplacismo y la ignorancia deliberada. Entonces, en lugar de responder a cada pandemia como si fuera un evento de “cisne negro”, Colombia debería prepararse para las amenazas epidemiológicas a partir de un razonamiento distinto. Wucker (2016) sugiere que, para enfrentar los riesgos inminentes de las pandemias, es necesario reemplazar el fatalismo del “cisne negro” con el pragmatismo constructivo del “rinoceronte gris”, esto es, una amenaza altamente probable y de alto impacto, pero que ha estado peligrosamente desatendida. Es decir, es un pariente tanto del “elefante blanco” como del improbable e imprevisible “cisne negro”. En este orden de ideas, los rinocerontes grises no son sorpresas al azar, sino que ocurren después de una serie de advertencias y evidencias visibles. Pero, entonces, ¿por qué los líderes y los tomadores de decisiones siguen sin abordar los riesgos previsibles de las pandemias como un asunto de vida o muerte?

Una explicación de la “miopía estratégica” que ha colaborado a que la actual pandemia “asaltara” sorpresivamente a las instituciones del Estado, al sector empresarial y, en general, a la sociedad de la mayoría de los países del mundo estriba en que la mayoría de los académicos y profesionales que han explorado el vínculo entre “enfermedad” y “seguridad” lo hicieron desde el enfoque conceptual de la “seguridad humana”, que, como ya se explicó, expandió el concepto de seguridad más allá del Estado al incluir necesidades humanas básicas como la salud. Sin embargo, Peterson (2002) señala que estos argumentos han permanecido al margen de la literatura internacional en los estudios de seguridad y defensa, y por lo tanto en la planeación estratégica en seguridad de la mayoría de los Estados, ya que la apelación a la seguridad humana no ha resonado adecuadamente con los enfoques más tradicionales de la seguridad nacional e internacional, que se concentran en atender las amenazas físicas al Estado-nación.

Por consiguiente, una manera adecuada de vincular las amenazas que suponen las enfermedades infecciosas con la seguridad del Estado y, a su vez, con la seguridad del ser humano es hacer uso del concepto de la seguridad multidimensional. Este enfoque de la seguridad, nacido del seno de la XXXII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en 2002 en la ciudad de Bridgetown, tuvo como propósito acomodar las amenazas tradicionales y la proliferación de nuevas amenazas en el siglo XXI. En la cuarta sesión plenaria de dicha asamblea se reconoció que muchas de las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos eran de naturaleza transnacional y requerían, por ende, de una cooperación hemisférica adecuada. Además, por constituirse también en problemas intersectoriales, dichas amenazas necesitaban una gama de enfoques diferentes y respuestas múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales. En consecuencia, se declaró que la seguridad hemisférica abarcaba aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales, y se decidió incluir el enfoque multidimensional de la seguridad en las discusiones de la Conferencia Especial sobre Seguridad que se realizaría al año siguiente (OEA, 2002).

En virtud de lo planteado, atendiendo las recomendaciones de la Declaración de Bridgetown de 2002, en la Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA desarrollada en octubre de 2003 en la ciudad de México, se estableció que las nuevas amenazas a la seguridad eran (OEA, 2003): el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, la pobreza extrema, la exclusión social de amplios sectores de la población, los desastres naturales y los de origen humano, el sida y otras enfermedades, la trata de personas, los ataques a la seguridad cibernética, accidentes o incidentes durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos (petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos), acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa por terroristas (nucleares, biológicos y químicos), entre otros (Figura 10).

En ese orden de ideas, la seguridad multidimensional reconoció que:

en un mundo que estaba en constante cambio, cohabitan todo tipo de amenazas, lo que hace necesario e imperativo que el concepto de seguridad evolucione a la par del sistema, en el cual los Estados se encontrarían en una condición de interdependencia en términos de seguridad. (Álvarez & Cañón, 2018, p. 198)

Por consiguiente, invocar la seguridad multidimensional para atender una amenaza compleja como un brote descontrolado de enfermedades infecciosas permitiría poner de manifiesto la urgencia del problema, captar recursos escasos y acelerar las respuestas nacionales, internacionales y transnacionales para atender la crisis, y ayudaría a mejorar la detección temprana y la contención de brotes de enfermedades infecciosas deliberadas o intencionadas antes de que se conviertan en epidemias o pandemias.

Desde el surgimiento de la pandemia del COVID-19, se ha interrumpido la dinámica nacional e internacional de los Estados, se han cerrado las fronteras nacionales, se han abrumado los sistemas de salud, se han contraído las economías y se han creado dificultades importantes para muchas personas en todo el mundo. En el caso de Colombia, la sociedad viene experimentando, en el momento de este escrito, un relativo descenso en contagios y muertes diarias después del tercer pico de la pandemia12, que obligó a las administraciones municipales de varias ciudades del país a adoptar una variedad de medidas restrictivas al desarrollo de actividades cotidianas con miras a contener el ritmo de contagios y el numero de personas hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo de los hospitales. Desde el 6 de marzo de 2020 (fecha en que se confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en Colombia) hasta el 27 de octubre de 2021, se han reportado 4 995 694 casos confirmados y 127 133 fallecidos en el país por causa de la pandemia (Instituto Nacional de Salud, s. f.)13. Mientras que el conflicto armado interno en Colombia dejó un saldo fatal de 262 197 muertos en sesenta años de guerra insurgente (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018), según el DANE, la cifra de fallecidos por causa del COVID-19 al finalizar 2021 podría ser cercana a los doscientos mil muertos (Canal Capital, 11 de junio de 2021).

El impacto socioeconómico final de la pandemia en Colombia está aún por determinarse. Sin embargo, la caída de la producción, la reducción del consumo privado y la pérdida de empleos llevó a que el país experimentara su primera recesión económica del siglo XXI. En efecto, para finales de 2020, el impacto del COVID-19 se reflejó en una caída del -6,8 % del PIB y un aumento de 4,1 millones de personas desempleadas. Esta es la caída más pronunciada en la historia de Colombia; la ultima recesión del país se vivió en 1999, con una caída de la tasa de crecimiento del PIB de -4,5 %.

Otro de los indicadores afectados por la pandemia fue la producción real de la industria manufacturera que mide el Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE). Con una contracción de 8 %, esta industria tuvo la caída más pronunciada desde 1999, cuando se desplomó hasta 13,4 %. Por su parte, las ventas reales se desplomaron en un 35,8 %, el personal ocupado disminuyó 7,8 % y las ventas del comercio minorista disminuyeron 7,8 % en relación con 2019. El valor de las exportaciones también se vio afectado en 2020 al caer un 21,4 %, a un monto de US$31 056 millones; no obstante, Colombia redujo su déficit comercial en US$653 millones, puesto que las importaciones en el 2020 sumaron US$41 185 millones (La República, 16 de febrero de 2021).

Este complejo panorama socioeconómico forzó al actual gobierno nacional a replantear todas sus políticas y programas sociales, económicos, ambientales, tecnológicos, militares, entre otros. Desviándose de manera obligada de lo que se había propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Departamento Nacional de Planeación, 2018), el gobierno del presidente Iván Duque se dispuso a implementar una fase de contención y a declarar un estado tanto de emergencia sanitaria como de emergencia económica, social y ecológica, que permitió tomar medidas excepcionales y crear un fondo específico centrado en atender a los damnificados de la pandemia. Para ello se asignaron $40,5 billones de pesos al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), recursos con los cuales el Estado colombiano financió el programa de Ingreso Solidario, los subsidios a la nómina a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), y las transferencias para los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. A pesar de estos importantes esfuerzos, la brecha social se ha ampliado por culpa de la pandemia, ya que solo 2,3 millones de hogares ingieren actualmente dos comidas al día, 4,6 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema, otros 8,5 millones en pobreza moderada y más de 7,9 millones están dentro de la población catalogada como vulnerable (La República, 6 de marzo de 2021). Así, por causa de la pandemia, más de dos millones de personas en el país pasaron de pertenecer a la clase media a estar en condiciones de vulnerabilidad o pobreza14.

En consecuencia, las condiciones estructurales e históricas de la desigualdad (Carvajal, 2010), la falta de oportunidades en educación, empleos y la precariedad e informalidad laboral, exacerbadas por el impacto económico de la pandemia, motivaron a miles de colombianos a protestar desde el 28 de abril de 2021, en lo que puede considerarse uno de los episodios de inestabilidad social más graves en la historia reciente de Colombia. Lo que inició siendo una protesta social legítima y pacífica terminó siendo instrumentalizada como un arma política y militar por parte de algunos partidos políticos de oposición y actores al margen de la ley, a través de disturbios, vandalismo, saqueos, bloqueos y agresiones a la fuerza pública. Según datos de la ANDI, el paro nacional de los meses de abril y mayo de 2021 ha significado una pérdida de $14 billones para las empresas del país, mientras que la pandemia generó pérdidas por un valor de $64 billones. Tan solo en el departamento del Valle del Cauca, uno de los más afectados por cuenta del paro nacional, los bloqueos de carreteras generaron afecciones en el 70 % de las empresas, caídas en ventas del 65 %, cierres en un 10 % y reducciones de nómina en un 26 % (Pardo, 2021a).

Y así como el impacto socioeconómico de la pandemia contribuyó a que miles de personas salieran a protestar, dado que en aquel momento el país vivía el punto más alto de la pandemia, las manifestaciones y aglomeraciones de más de un mes de protestas contribuyeron al tercer pico de contagios en Colombia15. Según el Ministerio de Salud, el 50 % de la responsabilidad de la tercera oleada de la pandemia en el país se atribuye a las aglomeraciones de dichas protestas, un 30 % a las variantes que han arribado a suelo colombiano y un 20 % a la reactivación de la actividad económica (Pardo, 2021b).

Las distorsiones sociales y económicas originadas por la pandemia también han dado impulso a ciertas actividades delincuenciales. Si bien la mayoría de los delitos convencionales disminuyeron en 2020, resultado de las cuarentenas estrictas que limitaron la movilidad y la interacción social, otras manifestaciones de criminalidad “a distancia” aumentaron por el mayor uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En 2020, la mayoría de las empresas colombianas tuvieron que replantear sus modelos productivos en favor del trabajo remoto y la descentralización de la información corporativa, y el aumento del uso de conexiones personales para estudiar o para interactuar socialmente incrementó los ciberdelitos en un 89 % con relacion a 2019. Por tanto, el 2020 se constituyó en el año de mayor ascenso en cifras e impacto de ciberdelincuencia en la historia de Colombia.

La suplantación de sitios web para capturar datos personales en el 2020 tuvo un crecimiento del 303 % con relacion a 2019, y la violación de datos personales tuvo un incremento del 174 % como consecuencia de la filtración y robo de datos (Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, 2020). Tan solo en el 2020, Colombia sufrió 6,2 billones de intentos de ciberataques, muchos de los cuales tuvieron éxito. Por ende, teniendo en cuenta que las TIC en Colombia están clasificadas como infraestructura crítica del país, la afectación de su funcionamiento puede constituirse como un asunto de seguridad nacional.

Por consiguiente, hay varias razones para tratar las epidemias y pandemias como amenazas a la seguridad multidimensional de Colombia:

Es un problema de seguridad humana en la medida que, si tan solo el 5 % o más de los adultos se enferman fatalmente, los beneficios en salud, longevidad y mortalidad infantil desaparecen, y las divisiones entre grupos étnicos y socioeconómicos pueden exacerbarse.

Es un problema de seguridad económica porque amenaza el progreso social y económico, lo que empeora los niveles de pobreza que contribuyen en gran medida al potencial de conflictos violentos y catástrofes humanitarias. Un estudio del BM sugiere que incluso una tasa de prevalencia de la enfermedad en un 10 % entre la población adulta puede reducir el crecimiento del ingreso nacional hasta en un tercio; y con niveles de infección superiores al 20 %, un Estado puede esperar una disminución del 1 % anual del PIB.

Es un problema de seguridad ciudadana, ya que afecta directamente la capacidad policial y la estabilidad de gobernanza en general.

Es un problema de seguridad internacional, no solo porque contribuye a exacerbar los desafíos de seguridad colectiva, sino porque también puede llegar a socavar la capacidad internacional para resolver conflictos.

Es un problema de seguridad nacional, ya que también pueden infectarse los miembros de las Fuerzas Militares, lo que minaría la capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado para enfrentar las amenazas internas y externas de Colombia.

Con base en lo anterior, y en relación con las amenazas epidemiológicas, se suma la amenaza del bioterrorismo. En la actualidad, países como Irán, Siria, China, Corea del Norte, Rusia, Sudán, India, Pakistán y Kazajistán poseen armas biológicas, independientemente de que su uso esté estrictamente prohibido por el derecho internacional16. Así mismo, actores no estatales en todo el mundo han venido desarrollando o adquiriendo armas biológicas para uso terrorista17. Además, la sofisticación del armamento biológico ha mejorado a pasos agigantados en las últimas décadas. Según Garrett (2001), hasta 1985, todos los fabricantes de armas biológicas del mundo tenían la misma lista de patógenos y toxinas que podían matar a miles de enemigos, y cada Gobierno conocía la lista y almacenaba antídotos y vacunas para neutralizarlos; pero lo que parecía imposible en biología en la década de los ochenta se logró a finales de los años noventa, cuando una nueva generación de bioingenieros, armados con nuevas tecnologías de secuenciación, lograron determinar la secuencia genética de un virus, como fue el caso del ébola.

La secuenciación genómica puede decodificar el material genético de un patógeno, ya sea ADN (ácido desoxirribonucleico) o ARN (ácido ribonucleico). Es decir, la secuenciación puede identificar el orden de las “letras” químicas de sus genes, y cada letra del código genético representa una unidad química llamada base. Por lo tanto, una secuencia de bases puede revelar información útil para identificar y rastrear enfermedades, como ha sido el caso, por ejemplo, de la secuenciación del SARS-CoV-2, que se viene utilizando para rastrear la propagación de variantes del COVID-19. Sin embargo, un mayor acceso a las tecnologías de secuenciación por parte de actores estatales o no estatales también podría generar amenazas a la seguridad, ya que podría usarse con tecnología de edición de genes para modificar de manera efectiva los patógenos como parte de un esfuerzo de guerra biológica. Asimismo, científicos del Frederick Cancer Research Center de los Estados Unidos determinaron en 1998, a nivel genético, cómo el ántrax mata las células humanas. Hoy por hoy, hay recetas para producir botulismo y ántrax publicadas en la dark web.

En respuesta a ello, algunas fuerzas militares han fortalecido sus defensas contra la guerra biológica, al vacunar tropas, acumular antitoxinas, almacenar antibióticos apropiados, comprar trajes y máscaras protectoras, adquirir dispositivos de detección, practicar juegos de guerra con armas biológicas y apoyar la investigación sobre microbios potenciales. Pero pocos tienen un plan maestro para lidiar con el impacto colateral que supondría en la población civil un uso deliberado de armas biológicas; como lo señala Garrett (2001), si, por ejemplo, un terrorista dispersara el virus de la viruela, las poblaciones que alguna vez fueron vacunadas universalmente ahora serían vulnerables. Si bien la Reserva Nacional Estratégica de los Estados Unidos ha acumulado suficientes vacunas contra la viruela para vacunar a todos los estadounidenses, la mayoría de los países no cuentan con este tipo de reservas. Una reserva de vacunas de 2,4 millones de dosis en poder de la OMS en Suiza, junto a las reservas de Francia, Alemania, Japón y Nueva Zelanda, solo contabilizan 31 millones de dosis contra la viruela (WHO, 2016). Esto muestra que, si el virus de la viruela se liberara hoy, la mayoría de la población mundial estaría indefensa y alrededor de 2000 millones de personas podrían morir (dado que la tasa de mortalidad del virus es del 30 %).

Incluso si se pudieran recolectar grandes existencias de la vacuna contra la viruela, su capacidad de neutralizar un ataque bioterrorista de tal magnitud estaría limitado por varias razones. En primer lugar, solo después de varios días del ataque las personas desarrollarían síntomas reconocibles (y para entonces millones ya habrían estado expuestos). En segundo lugar, solo varios días o semanas después de la vacunación las personas desarrollarían suficientes anticuerpos para evitar la infección. Y para otras enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, como el ántrax, el tiempo de espera entre la inoculación y el desarrollo de anticuerpos podría ser hasta de un año. Y, por supuesto, los esfuerzos de inmunización serían inútiles contra patógenos resistentes a las vacunas, como los creados en laboratorios secretos.

Conclusiones

Durante los últimos trescientos años, la humanidad ha tenido que experimentar más de doce pandemias, por lo que, al igual que los terremotos, huracanes y tsunamis, las pandemias deben considerarse desastres naturales recurrentes. Pero salvo una guerra termonuclear o el impacto a largo plazo del cambio climático, una pandemia tiene el mayor potencial de devastar la salud y la estabilidad económica en todo el mundo. Todos los demás tipos de desastres y calamidades están limitados en geografía y duración, ya sea un huracán, un terremoto o un ataque terrorista (Osterholm & Olshaker, 2020); por el contrario, una pandemia puede ocurrir en todas partes de manera simultánea y durar meses o incluso años. Empero, nadie está en la capacidad de predecir exactamente cuándo o dónde ocurrirá la próxima pandemia (Osterholm, 2007). De lo que sí se tiene certeza es que, como resultado de la interdependencia económica global, sus implicaciones serán muy graves, tal como lo ha puesto de manifiesto el COVID-19.

En el pasado, las pandemias fueron bastante dañinas porque tomaron al mundo por sorpresa; sin embargo, y a pesar de que la medicina ha avanzado significativamente en los últimos cincuenta años, lo que está en juego en el siglo XXI sigue siendo importante debido a que la mayor interconexión humana facilita la propagación mundial de las enfermedades (Perrings et al., 2010). Sin duda, la creciente urbanización y globalización facilitan la propagación de enfermedades infecciosas; las megaciudades de Asia, África y Surámerica (como lo fue en su momento la ciudad de Atenas en época de Tucídides) proporcionan condiciones ideales para la amplificación de nuevos patógenos al concentrar a un gran número de personas en espacios reducidos. Además, una mayor interconectividad global impulsada por viajes y el comercio internacional potencia la transmisión de un continente a otro; de acuerdo con Honigsbaum (2019), mientras se tardó varias semanas para que la viruela, el sarampión y otros patógenos llegaran al Nuevo Mundo en el siglo XVI, e incluso más tiempo para que enfermedades como la fiebre amarilla se extendieran desde África oriental a Suramérica, en la actualidad los sistemas de transporte aéreos permiten que los virus puedan trasladarse a cualquier país o continente en el mundo en un periodo de tiempo de menos de 72 horas.

Por ende, los formuladores de políticas en Colombia harían bien en planificar a partir de ahora una estrategia de biodefensa con enfoque en seguridad multidimensional para los peores escenarios de cuarentena, de Fuerzas Militares debilitadas por causa de enfermedades infecciosas y de capacidades hospitalarias y suministro de vacunas cada vez más escasos. El caso de considerar las pandemias, es decir, la propagación mundial de enfermedades infecciosas, como una cuestión de seguridad multidimensional no solo es apropiado sino necesario, debido a que pandemias como el COVID-19 pueden afectar directamente la seguridad, la prosperidad e incluso la supervivencia misma de los Estados. Además, una razón poderosa para preocuparse por las pandemias es explícitamente de seguridad nacional: que los terroristas puedan usar agentes de enfermedades como armas biológicas (Heymann, 2003).

A pesar de que la Política de Seguridad y Defensa del actual gobierno (publicada en enero de 2019, es decir, más de un año antes del primer caso de COVID-19 en Colombia) ya reconocía las pandemias como una amenaza a la seguridad de Colombia, no existió un “plan de guerra” para hacerle frente. En efecto, dicha política dice lo siguiente:

A nivel internacional, las amenazas a la seguridad se han agudizado para Colombia. Entre ellas, están las organizaciones delictivas transnacionales que aprovechan la extensión y porosidad de las fronteras para cometer delitos como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, armas, municiones y explosivos, drogas ilícitas y pesca ilegal. Otras amenazas externas emergentes son la migración masiva irregular, el terrorismo internacional y el patrocinio y tolerancia de algunos Estados con organizaciones terroristas. También existen complejas amenazas externas relacionadas con la defensa nacional, tales como la intención de otros países de afectar la integridad territorial de Colombia, o la inestabilidad en países vecinos y la injerencia de potencias extra hemisféricas en la región. Por último, los riesgos y amenazas al Estado en el ciberespacio representan una nueva preocupación, dado que pueden provenir de diferentes actores que buscan lograr objetivos asociados a fenómenos como la criminalidad, el espionaje y el sabotaje, entre otros. Otras amenazas se derivan de la posibilidad de pandemias, la erosión de la cohesión social, el terrorismo internacional y la proliferación de armas de destrucción masiva. En todas estas se requiere criterio de anticipación y adaptación del Estado colombiano para evitar que afecten los intereses nacionales, el bienestar de los ciudadanos y la seguridad nacional. (Ministerio de Defensa Nacional, 2019, pp. 28-29)

Sin embargo, es evidente que no hubo anticipación y adaptación en el planeamiento estratégico frente a la ocurrencia de una pandemia. Si bien el Estado colombiano no tiene el poder de prevenir todas las epidemias, pandemias y ataques bioterroristas, con la voluntad, los recursos y el compromiso suficientes, tendría la capacidad de mitigar el potencial que estas calamidades puedan causar en muertes y afectaciones económicas y políticas. Con ese propósito, el pensamiento estratégico en Colombia debe migrar desde el concepto tradicional de la seguridad nacional o la seguridad humana al concepto más holístico de la seguridad multidimensional, que invita a integrar todos los recursos y esfuerzos del Estado en un plan coordinado e integral que atienda una amenaza de tanta complejidad.

Pero el desafío no es solo del sector público. Un problema asociado al hecho de que en Colombia se suelen relacionar los asuntos de seguridad exclusivamente con las actividades militares y policiales fue la falta de planificación del sector privado para la continuidad de las actividades productivas en caso de una pandemia. Como quedó demostrado con el COVID-19, el empresariado en Colombia nunca se preocupó por planificar una pandemia, y la mayoría de las empresas no tuvieron en cuenta las contingencias que podrían afectar a sus empleados, sus cadenas de suministro e incluso a sus clientes.

Al mismo tiempo, plasmar las enfermedades infecciosas como amenazas a la seguridad multidimensional significa también organizarse. En este orden de ideas, aquí se considera un acierto del gobierno de Iván Duque, luego de las lecciones aprendidas, la reciente inclusión del ministro de Salud y Protección Social como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional de Colombia18; pero hace falta crear un Comité Nacional de Biodefensa, compuesto por expertos en enfermedades pandémicas y guerra biológica. De nuevo, tómese como ejemplo un ataque bioterrorista: en las circunstancias actuales, los funcionarios de salud pública y las fuerzas de seguridad del Estado tendrían prioridades diferentes; mientras que para los trabajadores de la salud pública las principales preocupaciones serían limitar la propagación de la infección, identificar la causa de la enfermedad y, si es posible, tratar y vacunar al público, para las fuerzas de seguridad del Estado el interés se concentraría en recopilar la información que permita identificar a los responsables del ataque y, si se da el caso, neutralizarlos, con miras a prevenir otro ataque.

Como puede verse, estas acciones no obedecen a una estrategia unificada con capacidad anticipatoria. Aunque en el sector de la salud pública haya alguna resistencia a asociarse con las Fuerzas Armadas, hay mucho de lo que puede aprender dicho sector de la planificación militar, pues, al igual que la “niebla de la guerra” puede llegar a confundir a los soldados en la batalla, los tomadores de decisiones están abrumados por las muchas incertidumbres y complejidades que rodean las amenazas epidemiológicas y cómo anticiparse y responder a ellas. Efectivamente, la planificación estratégica de las Fuerzas Militares de Colombia se centra en la flexibilidad, la logística y la preparación para cualquier situación previsible. Claramente, Colombia no contó con una estrategia de tales características para enfrentar el COVID-19 cuando este se tomó el mundo por asalto. Colombia, como muchos otros países, fue a la guerra contra una enfermedad infecciosa sin un plan de batalla, sin personal suficiente, sin instalaciones adecuadas o existencias de equipos y suministros suficientes, sin una cadena de suministro confiable, sin un centro de comando y control unificado, y sin un público informado o preparado para esta “guerra prolongada”.

Por lo tanto, para evitar las consecuencias no deseadas de un brote epidemiológico como el ocurrido en 2020 en Colombia, debe establecerse una estrategia nacional de biodefensa que contenga, entre otros aspectos, los siguientes:

Un sistema de información de alerta temprana sobre enfermedades infecciosas que puedan afectar la seguridad o los intereses nacionales.

Planes concretos para manejar a nivel interno los primeros meses y años de una pandemia, que involucren a todos los actores del Estado, desde empresas productoras de bienes y servicios esenciales, proveedores de atención médica y medios de comunicación, hasta los funcionarios públicos del orden nacional, departamental y municipal, incluyendo por supuesto a las instituciones del sector defensa.

Acciones específicas para anticipar el colapso del comercio mundial relacionado con una pandemia, ya que, bajo la existencia de cadenas de suministro globales, Colombia se ha vuelto mucho más dependiente de otros países para la adquisición de medicamentos críticos y suministros médicos.

Una campaña de comunicaciones estratégicas que genere confianza y certidumbre entre la población, ya que la primera víctima de una crisis es usualmente la razón y la lógica.

El punto de partida debe ser la reunión de un amplio grupo de actores gubernamentales, académicos, científicos, empresariales, militares y sociales que priorice las amenazas para la salud en términos de su probabilidad, con miras a desarrollar una estrategia de biodefensa contra epidemias, pandemias y ataques bioterroristas. Además, la estrategia debe ofrecer un plan operativo sobre cómo superar los años que probablemente duraría una epidemia o pandemia, que prepare psicológicamente a los líderes gubernamentales, empresariales y sociales para lo que podrían enfrentar en una crisis de tales proporciones, tal como lo hace el entrenamiento militar para los oficiales, suboficiales y soldados con la anticipación de las condiciones del campo de batalla. En este sentido, los mensajes contradictorios y la confusión alimentan el pánico, por lo cual la población necesita de expertos cuya agenda sea la ciencia, no las especulaciones y las teorías conspirativas. Así, los expertos en salud pública deben poder decir lo que piensan y saben, para ofrecer a la comunidad información valiosa sobre cómo mantenerse a salvo. Si el pueblo colombiano pierde la confianza en la veracidad de su Gobierno durante una crisis de salud pública, el daño puede costar vidas.

Asimismo, con el desarrollo de simulaciones de varios escenarios potenciales, la estrategia debe incluir un modelo de adquisición y producción de capacidades de biodefensa, tal como se hace en el sector defensa en Colombia, donde las fuerzas de seguridad del Estado no esperan hasta que se declare la guerra para empezar a adquirir los sistemas de armas y entrenar el personal idóneo para el esfuerzo del combate. Además, no se puede depender únicamente del mercado y del sector privado para el desarrollo o la adquisición de estas capacidades, sobre todo cuando en tiempos de pandemia todos los Estados compiten por los mismos suministros médicos y farmacéuticos.

Finalmente, como los microsoldados de la naturaleza no respetan fronteras geográficas ni jurisdiccionales, una estrategia integral en biodefensa debe adaptarse a la naturaleza multifacética de las pandemias e incluir mecanismos diplomáticos y de cooperación internacional, dado que ningún Estado podrá luchar efectivamente contra una pandemia por sí solo. Esto implica involucrar a los Gobiernos, las instituciones en atención de emergencias y salud pública, y las principales industrias relacionadas con la medicina de varios Estados, para trabajar juntos y de manera eficiente cuando la vigilancia mundial de enfermedades -otro componente vital de la preparación para una pandemia- identifique un brote epidemiológico. En este sentido, cobra mayor importancia la participación de Colombia en la Agenda de Seguridad Sanitaria Global (GHSA por sus siglas en inglés), una red de setenta países que, junto a organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y empresas del sector privado, trabajan para garantizar la seguridad sanitaria mundial.

El COVID-19 es la primera, pero no la última, pandemia del siglo XXI. Por consiguiente, aprender y adaptarse a sus lecciones será fundamental para que los Estados y sus sociedades estén mejor preparados para los desafíos futuros. Si Colombia no aprende las lecciones de este último año para prepararse y actuar en consecuencia con la velocidad, los recursos y el compromiso político y social que merece enfrentar un desafío a la seguridad de estas características, el costo económico y en vidas de una próxima pandemia podría ser considerablemente mayor. Por terrible que sea, el COVID-19 debe servir como una advertencia de lo peor que podría ser una pandemia y estimular la acción necesaria para contener futuros brotes antes de que sea demasiado tarde.