Convivencia escolar como respuesta a los cambios sociales y educativos

La escuela del siglo XX se centraba en la adquisición del conocimiento académico por parte de los estudiantes. El profesorado proporcionaba contenidos sobre diversas materias tales como lengua, matemáticas y geografía, mientras se esperaba que el alumnado recibiera y adquiriera dicho conocimiento. Aunque no todas las propuestas metodológicas promovieran un aprendizaje memorístico y pasivo, la tendencia general era asumir el papel del docente como transmisor del conocimiento y el del aprendiz como su receptor (Mayer, 1992).

Las metodologías de principios del siglo XX, enfocadas principalmente en la repetición, recitación y práctica de habilidades simples, de acuerdo con teorías centradas en el fortalecimiento de respuestas y conductas, fueron progresivamente desplazadas por enfoques que resaltaban la necesidad de buscar sentido a lo aprendido. Así, a mediados del siglo XX, se promovieron teorías de procesamiento de información, usando la metáfora del ordenador, y con ella la transmisión por parte del docente y la recepción por parte del alumno a través de lecturas o lecciones magistrales (Mayer, 1996). Después, con la llegada de la corriente constructivista, a partir de los años sesenta, el alumnado dejó de ser el sujeto pasivo que recibía instrucciones y se convirtió en protagonista activo que, junto con el docente, construye su conocimiento (Coll, 2001). La escuela del siglo XXI fue un paso más allá, y propuso que el alumnado además de tener un papel activo en la construcción de su conocimiento fuera competente (Bolívar, 2008). De este modo, la competencia, entendida como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes aplicadas a los retos que se presentan en diversas tareas vitales, se ha convertido en la cuestión central de la educación actual (Monereo & Pozo, 2007).

A lo anterior se suma, el rápido y revolucionario desarrollo tecnológico de las últimas décadas, que ha cambiado radicalmente la forma en la que las personas acceden a la información. En este nuevo contexto, el aprendizaje memorístico de conceptos e ideas sin comprensión de su significado resulta cada vez menos útil, dada la facilidad de acceder a la información a través de Internet (Scott, 2015). En los últimos años, el acceso es además inmediato y puede hacerse en cualquier momento y lugar con el uso de un smartphone, por ejemplo. En estas circunstancias, el papel del profesorado como mero transmisor de información tiene aún menos justificación, pues difícilmente puede proporcionar contenidos que no estén accesibles en “un click”, incluso en una versión más completa y elaborada.

El sujeto activo, capaz de buscar y construir su propio conocimiento ha evolucionado, tanto que en muchos aspectos no necesita la ayuda de un docente, aunque en muchos otros sí resulta imprescindible. El alumnado suele acceder a la información disponible a través de las tecnologías de información y comunicación (TIC) de manera más habilidosa que muchos adultos que lo rodean, incluyendo el profesorado, y es consciente de ello. Otra cuestión es la capacidad del alumnado de comprender la información a la que es capaz de acceder. Esta capacidad no es innata ni aparece de manera espontánea; por el contrario, requiere de un conocimiento amplio, estructurado y conectado entre sí, que indudablemente precisa ayuda de los y las docentes (Kereluik et al., 2013; León, 1991).

Quizás, por primera vez en la historia, los adultos no son necesariamente los que más saben y pretenden enseñar a los jóvenes. En la actualidad, los adultos y los jóvenes tienen conocimientos distintos y en muchos ámbitos son precisamente los jóvenes los que enseñan a los mayores, por ejemplo, sobre el uso de las TIC. En esta línea, se ha propuesto llamar a las nuevas generaciones “nativos digitales” en contraposición a los adultos más mayores llamados “inmigrantes digitales” (Prensky, 2001), y algunos estudios hacen referencia al choque cultural entre “profesores analógicos” y “alumnado digital” (Segovia et al., 2013).

En este nuevo escenario, las sociedades están apostando por una enseñanza virtualizada en la que el profesorado proporciona materiales para que el alumnado acceda a la información de manera cada vez más autónoma (Hwang et al., 2021). Así mismo, la educación no formal está ganando importancia, tanto que se propone su certificación oficial (Redecker et al., 2011). Si bien estas iniciativas se aplican principalmente a niveles de la educación secundaria y superior, muestran un cambio en los paradigmas educativos.

Desde una perspectiva simplista, podría incluso plantearse la sustitución de la educación formal por nuevas formas de aprender a través de las TIC (Song & Lee, 2014). Muchos conocimientos pueden adquirirse, por ejemplo, con modernas aplicaciones que ayudan a los infantes en su proceso de aprendizaje. Un trabajo de Watts et al. (2016) demostró que los estudiantes de primaria pueden adquirir adecuadamente conceptos e ideas matemáticas a través de una aplicación de tablet. No obstante, desde una perspectiva más compleja, teniendo en cuenta la función socializadora de la educación (Ortega, 2005), adaptarse a la sociedad actual implica reconocer la existencia de una serie de competencias que no puede adquirirse a través de las aplicaciones o de manera autónoma, usando las TIC. Desde los ámbitos de la Psicología Evolutiva y la Educación, se destacan las competencias sociales, emocionales y morales que deben ser desarrolladas para saber vivir y convivir con los demás; las cuales, indudablemente, se adquieren con otras personas (Ortega, 2000; Zych & Ortega-Ruiz, 2021) y este aspecto de la educación no puede llevarse a cabo mediante la interacción con una máquina.

Pese a los avances tecnológicos, el papel de la escuela en la adquisición de las materias puramente académicas continúa siendo importante. No obstante, el papel de los docentes es el de facilitadores que promueven la construcción del conocimiento y ayudan al alumnado a adquirir los esquemas necesarios para la comprensión de la información (León, 1991; Ortega Ruiz, 2005). A su vez, la escuela debe promover la adquisición de competencias para la vida, entre ellas la convivencia; las cuales se adquieren solo interactuando con otros seres humanos. La respuesta a estas necesidades planteadas debe sustentarse en conocimientos científicos y en el marco de la Psicología Evolutiva y de la Educación.

Convivencia escolar definida a partir de la prosocialidad

Teniendo en cuenta la función socializadora de la educación, no es de extrañar que la convivencia se haya convertido en uno de los pilares de la escuela actual. El concepto convivencia escolar fue popularizado por Rosario Ortega-Ruiz et al. (1998). En este contexto, la convivencia se definió como la existencia de un clima escolar deseable, con relaciones interpersonales positivas y respetuosas en las que las personas comparten tiempos y espacios basados en reglas y acuerdos que promueven el bienestar común y evitan la violencia (Ortega & Del Rey, 2004). Convivencia escolar supone, por tanto, que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo (Álvarez-García et al., 2010) y que las decisiones sean tomadas teniendo en cuenta el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa (Ortega, 2010).

La convivencia escolar es un fenómeno complejo, cambiante y, por tanto, difícil de definir. Cabe destacar que se trata de un fenómeno dinámico que debe ser analizado desde una perspectiva ecológica y sistémica (Del Rey et al., 2009), en el que el conjunto supone más que la suma de sus partes. Las nuevas líneas de investigación plantean incluso la existencia de la llamada ciber-convivencia, que supone establecer y mantener buenas relaciones interpersonales a través del ciberespacio (Ortega, 2020).

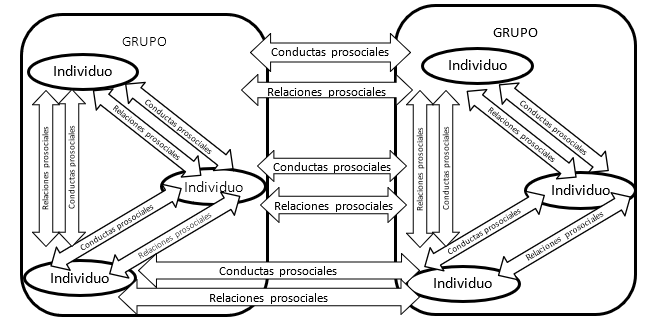

Pensar en la convivencia a menudo supone entenderla como ausencia de violencia. A su vez, diversos investigadores plantean que la convivencia debe promoverse precisamente para prevenir la violencia (Ortega, 2015). Si la ausencia de violencia se encuentra en la definición de la convivencia, entonces se llega a un problema tautológico que plantea “promover la no violencia para prevenir la violencia”. Una posible solución a este problema es vincular la convivencia de manera explícita al concepto de prosocialidad. La conducta prosocial se define como un comportamiento voluntario emitido con el objetivo de beneficiar a los demás, que puede o no ser altruista (Eisenberg et al., 2015). Si es altruista, se realiza por razones intrínsecas, sin esperar ningún beneficio a cambio o evitar un castigo. Por el contrario, si no es altruista, se realiza para obtener algún beneficio a cambio o para evitar un castigo (Eisenberg et al., 2006). Ambos tipos de conducta prosocial son deseables. En esta línea, la convivencia escolar podría definirse como la existencia de relaciones y conductas prosociales entre los individuos y grupos que forman parte de la comunidad escolar (ver Figura 1).

Figura 1 Entramado de conductas y relaciones, interpersonales y grupales, en la convivencia escolar.

Tal y como se representa de manera esquemática en la Figura 1, esta definición de la convivencia escolar incluye conductas y relaciones prosociales. Las conductas prosociales pueden emitirse con personas conocidas y desconocidas, mientras que las relaciones prosociales suponen establecer un vínculo interpersonal relativamente estable basado en un continuo intento de beneficiar a la otra persona. Tanto las conductas como las relaciones prosociales deben analizarse desde la perspectiva interpersonal y grupal, es decir, la convivencia escolar supone emitir conductas prosociales de manera individual o grupal para beneficiar a los demás independientemente de que éstos formen o no parte de un grupo. A su vez, se trata de establecer relaciones interpersonales prosociales entre personas que pertenezcan a diversos grupos (por ejemplo, las mayorías y las minorías étnico-culturales) a nivel individual y grupal. La convivencia escolar supone también la existencia de relaciones prosociales intra e intergrupales.

Promover la convivencia escolar supone centrarse en cada elemento de este entramado de conductas y relaciones (Ortega-Ruiz, 2015). No conviene olvidar que se trata de elementos interconectados, pero delimitados. Por ejemplo, es posible que algunos individuos se comporten de manera prosocial solo con sus amigos, es decir, con quienes mantienen relaciones prosociales o, por el contrario, que haya individuos con conductas prosociales aisladas incapaces de establecer relaciones interpersonales prosociales. También podría ocurrir que la conducta prosocial solo se dé entre individuos que se consideran parte del mismo grupo, pero no con las personas de otros grupos o quizás entre ciertos individuos de dos grupos diferentes, pero sin que se dé entre los grupos en sí. Así, existe un sinfín de posibles combinaciones de estos elementos y promover la convivencia escolar supone atender a cada uno de ellos por separado y a su vez considerarlos en su conjunto.

Las conductas y relaciones interpersonales prosociales pueden darse entre todos los miembros de la comunidad educativa. En este sentido, se trata de que existan buenas relaciones entre el profesorado, del profesorado con el alumnado, entre la escuela y la familia, entre la familia y el alumnado y sobre todo buenas relaciones entre iguales (Ortega-Ruiz, 2000). Las relaciones de iguales son especialmente importantes puesto que llevan al establecimiento de la llamada red de iguales (Ortega-Ruiz, 2002) en la que el alumnado aprende a crear y respetar las normas sociales y adquiere conocimientos sobre cuáles son las conductas socialmente aceptadas y deseables.

Modelo teórico de la convivencia escolar

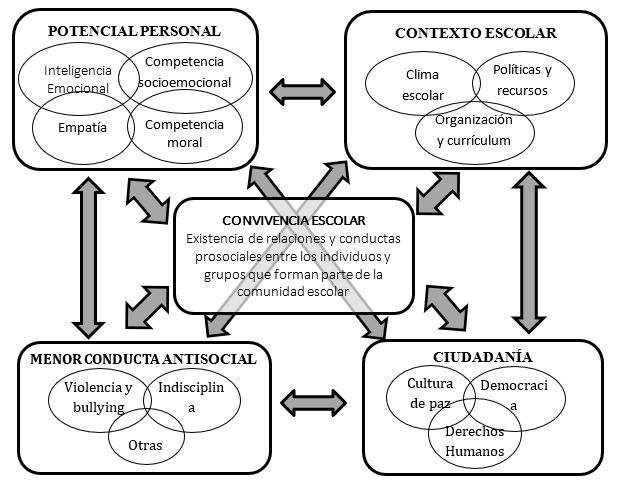

En este artículo se plantea un modelo en el que la convivencia se nutre, por un lado, de lo que se ha denominado el potencial personal y por el otro lado, del contexto escolar. A su vez, la convivencia escolar promueve la ciudadanía y previene la violencia y otras conductas antisociales (ver Figura 2).

El modelo recogido en la Figura 2 propone que todos los miembros de la comunidad escolar tienen un potencial personal para la convivencia. Dicho potencial incluye diversas competencias, principalmente, sociales, emocionales y morales. Estas competencias se desarrollan a lo largo de la vida, se pueden promover a través de la educación y son objeto de estudio de la Psicología del Desarrollo. En esta línea, cabe destacar que existe una relación recíproca entre estas competencias y la convivencia escolar, es decir, las personas con un nivel de potencial personal alto habitualmente construirán relaciones y ambientes que propician la convivencia, y una buena convivencia mejorará el nivel de competencias personales. Lo mismo puede afirmarse respecto a las relaciones dinámicas y bidireccionales entre las competencias personales y el contexto, la disminución de la conducta antisocial o la ciudadanía.

Figura 2 Modelo dinámico de la convivencia escolar como fruto del potencial personal en un contexto escolar y motor para la ciudadanía y prevención de la conducta antisocial.

Potencial personal para la convivencia

La inteligencia emocional (en adelante IE), junto con la competencia social y moral, son componentes fundamentales del potencial personal para la convivencia (Gómez-Ortiz et al., 2017). Según Mayer (2001), la IE consiste en cuatro habilidades: a) percibir y expresar emociones, comprendiéndolas de manera adecuada en uno mismo y en los demás, b) usar las emociones para facilitar el pensamiento, c) comprender el significado de las emociones, incluyendo situaciones sociales complejas y cambios de una emoción a otra, y d) gestionar las emociones en uno mismo y ayudar a los demás a gestionarlas adecuadamente.

Desde los años noventa, el estudio de la IE ha venido ganando importancia en el ámbito científico, hecho que se refleja en el crecimiento del número de investigaciones sobre el tema1. En España, existe una línea de trabajo sobre la IE en etapas escolares especialmente fructífera (por ejemplo, Fernández Berrocal & Ramos, 2005; Extremera & Fernández-Berrocal, 2003); y en la actualidad, se estudia desde los enfoques de habilidad autopercibida y de capacidad (Cabello & Fernández-Berrocal, 2015).

Diversas investigaciones relacionan la IE con el bienestar personal e interpersonal. Según un meta-análisis llevado a cabo por Sánchez-Álvarez et al. (2016), un alto nivel de IE se relaciona con un alto nivel de bienestar subjetivo. Kaltwasser et al. (2017) examinaron la relación entre las habilidades emocionales y la conducta prosocial con una tarea de juegos sociales administrados a través de un ordenador, y encontraron que una buena capacidad de reconocer miedo o tristeza se relaciona con mayor conducta prosocial. A su vez, expresiones emocionales ajustadas a diversas situaciones, tales como sonrisas ante situaciones de cooperación o enfado ante situaciones de deslealtad, se relacionan con mayor conducta prosocial. En una tarea de priming, Marsh y Ambady (2007) encontraron que las personas con buena capacidad de percibir miedo tuvieron mayor deseo de ayudar a los demás. Otras dimensiones de la IE, tales como buena capacidad de gestión emocional, se relacionaron con buena calidad de relaciones interpersonales con amigos y con personas del sexo opuesto (Lopes et al., 2004).

Aunque muchos estudios han proporcionado evidencia de la relación positiva de la IE con conductas prosociales, otros han reportado que la IE se relaciona con comportamientos antisociales. Entre ellos, Bacon y Regan (2016) demostraron que un alto nivel de IE, junto con la tendencia a manipular a otras personas, se relacionó con mayor delincuencia en mujeres. Una revisión de estudios sobre la IE en el ámbito laboral concluyó que hay personas que usan la IE con fines prosociales y otras para controlar a los demás y perseguir sus objetivos sin tener en cuenta el bienestar de los demás (Kilduff et al.,2010). No obstante, el modelo propuesto en este artículo plantea que para la convivencia es necesario un nivel alto de IE, así como de otros componentes del potencial personal.

En esta línea, las competencias social y emocional aluden a la capacidad de utilizar la IE y el conocimiento social para comportarse de manera prosocial. Estas competencias se refieren a habilidades y conocimientos aplicados a situaciones reales de la vida, teniendo en cuenta las necesidades de cada momento, principalmente, la situación social (Saarni, 1999). Según Denham (2007), las conductas de unas personas influyen en las emociones de otras personas y viceversa; por tanto, plantea que las personas emocionalmente inteligentes también necesitan ser competentes a nivel socioemocional para poder convivir. En consecuencia, tiene sentido hacer referencia a la competencia socioemocional como constructo único, dado que la competencia emocional es a su vez social en su naturaleza.

No obstante, las competencias socioemocionales por sí solas no garantizan la convivencia en la escuela. Saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal, es decir, conocer los principios morales y aplicarlos en la escuela resulta igualmente importante. En este punto, cobra importancia el estudio del desarrollo moral, de larga tradición en el campo de la Psicología.

A principios del siglo XX, Piaget (1932) analizó diferentes fases del razonamiento moral y elaboró su teoría, que luego fue revisada y ampliada por Kholberg (1981). Estudios posteriores se centraron en diferenciar los dominios presentes en el funcionamiento moral. Helwig y Turiel (2011) diferenciaron dos dominios: uno moral, relacionado con el daño que sufren los demás con las transgresiones morales, la justicia y los derechos; y el otro, referido a las llamadas convenciones sociales que incluyen acuerdos en ciertos contextos sociales. En esta línea, el dominio moral es universal entre contextos y actividades, mientras que las convenciones sociales pueden ser cambiadas por las autoridades o grupos de personas.

Las transgresiones en el dominio moral producen daño y sufrimiento a los demás, independiente de las convenciones, y las personas con un adecuado funcionamiento moral encuentran aversivo este dolor y aprenden a evitar las conductas que pueden causarlo. Ciertas estructuras cerebrales, tales como la amígdala y el córtex prefrontal ventromedial, se relacionan con la respuesta emocional ante las transgresiones morales que causan sufrimiento y que son evitadas en personas con un desarrollo moral adecuado (Blair, 2007).

Dada la complejidad del funcionamiento moral en los seres humanos, no resulta sorprendente que un adecuado razonamiento y conocimiento moral no necesariamente lleven a una conducta moral prosocial. Estudios en el ámbito de la neurociencia sugieren la existencia de una base cerebral que sustenta una moralidad “rápida” relacionada con las emociones y una moralidad “lenta” relacionada con el razonamiento (Greene, 2014). La competencia moral conjuga ambas vías y en el modelo propuesto en este artículo se define como la capacidad de comprender y diferenciar las convenciones morales, susceptibles de cambio en ciertos contextos, de los principios morales relacionados con el sufrimiento, la justicia y los derechos humanos, que son universales, junto con un adecuado razonamiento y conducta moral.

Teniendo en cuenta la vía “rápida” de la competencia moral (Greene, 2014), que supone una respuesta emocional ante transgresiones morales que implican sufrimiento en los demás y que motiva la conducta moral, el potencial personal para la convivencia incluye también un alto nivel de empatía. Empatía cognitiva es definida como la capacidad de entender las emociones de los demás y, empatía afectiva, supone sentir y compartir las emociones de la otra persona (Jolliffe & Farrington, 2006).

Diversos estudios han evidenciado que un alto nivel de empatía se relaciona con más conductas prosociales. Por ejemplo, Batson y Moran (1999) llevaron a cabo un experimento en el que se instruyó a un grupo de personas para analizar una historia de manera objetiva, mientras que el otro grupo fue animado a empatizar con el protagonista, imaginándose cómo podía sentirse. En el siguiente paso, se les pidió juzgar un dilema y el grupo en el que se indujo la empatía mostró más conductas prosociales en comparación con el grupo control. Por tanto, parece razonable plantear que un adecuado desarrollo moral y la empatía son elementos necesarios del potencial personal para la promover y mejorar la convivencia escolar.

El contexto escolar influye en la convivencia

La convivencia escolar se nutre del potencial personal de quienes conforman la comunidad educativa, y a su vez este se despliega dependiendo del contexto escolar. Este contexto incluye, entre otros elementos, el clima escolar, las políticas y recursos, junto con el currículum y la organización escolar. Un detallado análisis de estos elementos excede los objetivos de este artículo, pues se considera materia propia de otras disciplinas, principalmente de la Pedagogía. En este sentido, resulta fundamental que el trabajo en materia de convivencia escolar sea multidisciplinar, con una constante colaboración entre los psicólogos especializados en las variables personales y los pedagogos especializados en el contexto escolar, junto con los maestros quienes construyen el día a día de la práctica docente.

Desde un enfoque psicológico, se ha postulado la necesidad de gestionar la disciplina en el centro educativo y el aula de clase para promover la convivencia (Elipe et al., 2018). Con este propósito, se recomienda crear normas democráticas y centrarlas en conductas deseadas en lugar de solo prohibir las conductas que se quieren eliminar. Además, se sugiere que las reglas sean escritas en modo positivo, se centren en conductas en lugar de conceptos generales y que las conductas deseadas sean reforzadas (Ortega et al., 2003).

Conviene reconocer que numerosos estudios han descrito la importancia del contexto escolar en el establecimiento de relaciones y conductas prosociales. Entre ellos, Choi et al. (2011) hallaron que el trabajo en grupos cooperativos se relaciona con mayor número de conductas prosociales. Raskauskas et al. (2010) encontraron que una buena relación entre el profesorado y el alumnado, junto con sentimientos de conexión con la escuela por parte del alumnado, se relacionan con mayor prosocialidad. Estos estudios son un ejemplo de que el contexto escolar puede favorecer o no la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.

La convivencia disminuye la conducta antisocial y promueve la ciudadanía

El informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI de la UNESCO definió cuatro pilares de la educación (Delors et al., 1996); entre ellos, aprender a vivir juntos. En esta línea, la escuela, primer contexto de aprendizaje fuera de la familia, en el que se establecen y mantienen relaciones interpersonales verticales y horizontales, en el que el afecto y la aceptación ya no son incondicionales, ha de entenderse también como un lugar de entrenamiento para la convivencia futura en la sociedad.

El bullying es un tipo de violencia presente en las escuelas en todo el mundo (Zych et al., 2015a), y es entendido como una conducta agresiva frecuente, prolongada e injustificada llevada a cabo por algunos alumnos o alumnas con la intención de hacer daño a compañeros y compañeras que no pueden defenderse fácilmente (Smith & Brain, 2000). Se trata de un fenómeno psicosocial muy complejo e inmoral que ocurre bajo el llamado esquema dominio-sumisión en el que unos alumnos se convierten en agresores y otros en víctimas. Además, hay un grupo de espectadores que en ocasiones ayudan a la víctima, siguen o refuerzan al agresor y a menudo no hacen nada bajo la llamada ley del silencio según la cual se crea una cultura de no decir o hacer nada para detener el bullying (Ortega, 2010).

El surgimiento y el rápido desarrollo de las TIC ha dado lugar a un nuevo contexto para las relaciones interpersonales, principalmente entre los jóvenes y adolescentes. Este nuevo contexto ha supuesto muchas oportunidades, y también algunos riesgos como el surgimiento del bullying en los entornos virtuales, denominado cyberbullying. Este nuevo fenómeno se ha definido como agresión injustificada llevada a cabo con la intención de hacer daño a través de dispositivos electrónicos (Smith et al., 2008). Existe un fuerte solapamiento entre el bullying y el cyberbullying (Del Rey et al., 2012; Zych et al.,2015b) y las víctimas de uno también suelen ser del otro (Beltrán-Catalán et al., 2018). No obstante, algunas características como la repetición, el desequilibrio de poder o los roles presentes en el bullying no son igual de claras en el cyberbullying (Slonje et al., 2013).

Estudios científicos confirman que tanto el bullying como el cyberbullying están presentes en las escuelas de diversos países (Álvarez-García et al., 2011, 2015; Zych et al., 2017; Zych et al., 2016), y resultan muy dañinos para toda la comunidad educativa y la sociedad en general (Ortega, 2010). Entre otros, se ha encontrado que el bullying predice la delincuencia a largo plazo (Ttofi et al.,2011b) y la victimización predice la depresión (Ttofi et al., 2011a).

Un estudio llevado a cabo con alumnado español y chileno mostró que dimensiones de la convivencia escolar, tales como una gestión adecuada de las relaciones interpersonales o contar con una sólida red de iguales, se relacionan con menor agresión y victimización entre el alumnado (Elipe et al., 2018). Igualmente, un estudio longitudinal prospectivo sobre factores de riesgo y protección respecto al bullying, encontró que un clima escolar positivo protege contra la implicación en este fenómeno en los roles de agresor y de víctima (Zych et al., 2020). De acuerdo con una revisión sistemática de Álvarez-García et al. (2015), bajas puntuaciones en convivencia escolar, bajo sentido de pertenencia a la escuela o malas relaciones entre el profesorado y el alumnado suponen un factor de riesgo para que se presente el bullying. Según un meta-análisis sobre factores de protección, un clima escolar positivo protege contra la implicación en cualquier rol del bullying y del cyberbullying (Zych et al., 2019).

Así mismo, un meta-análisis sobre programas de aprendizaje social y emocional escolar mostró su efectividad para la promoción del bienestar, mejora de la conducta interpersonal y disminución de diversas conductas problema (Durlak et al., 2011). En España, el programa INTEMO llevado a cabo en las escuelas secundarias para promover la inteligencia emocional, disminuyó significativamente la hostilidad y la ira (Castillo et al., 2013).

Por tanto, la convivencia puede prevenir la violencia y promover un cambio social fuera de la escuela. Además, la convivencia implica el aprendizaje y fortalecimiento de conductas prosociales, solución de conflictos de manera pacífica y creación de un espacio de diálogo democrático con potencial de generalizarse a lo largo de la vida.

El desarrollo del potencial personal para la convivencia

Resulta imprescindible que el profesorado esté familiarizado con el desarrollo normativo de diferentes componentes que conforman el potencial personal para la convivencia, con el fin de que sepan qué esperar del alumnado en cada etapa educativa y como promover dicho potencial. Por ejemplo, estrategias externas de regulación emocional en primeros cursos de la escuela primaria (tales como, abrazar un oso cuando se tiene miedo) podrían considerarse adecuadas, pero no sería así en la adolescencia. Igualmente, tendría sentido trabajar estrategias cognitivas de regulación emocional relativamente complejas a finales de la escuela primaria, pero no al principio.

Desarrollo emocional

Desde las primeras etapas de su vida, los niños adquieren competencias emocionales a través de su experiencia con diferentes contextos, objetos y, sobre todo, gracias a la interacción con sus cuidadores y otros seres humanos. El desarrollo emocional se basa en la interacción de las personas con sus entornos y se construye sobre una base biológica y un desarrollo cognitivo progresivo (Ortega Ruiz, 2005). Saarni (2000) describió el desarrollo emocional en términos de la capacidad de conectar la emoción con la experiencia social, teniendo en cuenta los grandes retos en cada etapa evolutiva.

El autoconocimiento y las emociones, tales como la vergüenza o el orgullo, la anticipación de las emociones de los demás y la empatía aparecen antes de los dos años de edad. Según Saarni (2000), en la etapa infantil (entre los 2,5 y 5 años) se aprende a regular emociones, se mejora su comprensión y comunicación, junto con el conocimiento sobre las emociones de los demás, pudiendo incluso identificar las expresiones falsas. Posteriormente (entre los 5 y los 7 años aproximadamente), mejora la regulación emocional, dado que empieza a centrarse en la solución de problemas y se presenta una mejor coordinación entre las emociones propias y las de los demás. Después (aproximadamente entre los 7 y los 10 años) mejora la capacidad de regular las emociones a través de diferentes estrategias de solución de problemas o estrategias cognitivas de distracción cuando los problemas no parecen tener solución. En esta etapa se producen avances también en la comprensión y el uso de las normas sociales de expresión emocional. Los niños empiezan a comprender que la misma situación puede generar más de una emoción. Los preadolescentes (entre los 10 y los 13 años aproximadamente) ya son capaces de usar diversas y bastante realistas estrategias de solución de problemas y de afrontamiento, comprendiendo que la expresión emocional puede ser diferente en diferentes personas. Los adolescentes (aproximadamente mayores a 13 años) entienden que las emociones se comunican de manera recíproca, pueden ser gestionadas mediante estrategias de afrontamiento e incluyen componentes morales al momento de regularlas y expresarlas.

De acuerdo con Pons et al. (2004), el desarrollo de la comprensión emocional se divide en tres etapas: aproximadamente a los cinco años, se adquieren habilidades para comprender las características públicas de las emociones, tales como su expresión y el contexto externo que las haya causado. Aproximadamente a los siete años, se puede comprender que las emociones son estados internos y mentales que no siempre se expresan y que están relacionadas con los deseos o creencias personales. Entre los nueve y los once años, se adquieren estrategias cognitivas de regulación emocional y el conocimiento de que diversas emociones pueden aparecer ante la misma situación.

Esta breve revisión del desarrollo emocional muestra evidencia que el reconocimiento, la comprensión, el uso y la regulación emocional varían a lo largo de los años de la infancia y la adolescencia. Este saber permitirá optimizar y promover el potencial personal para la convivencia con especial atención a la inteligencia emocional del alumnado.

Desarrollo social y moral

Desde el nacimiento, e incluso antes, los infantes interactúan con sus cuidadores. Estas primeras relaciones son cruciales para los bebés, pues sin ellas no serían capaces de sobrevivir. En este contexto, Bowlby (1969) propuso la teoría del apego según la cual existe una relación especial entre el cuidador y el infante, necesaria y adaptativa desde el punto de vista evolutivo. Según Bowlby, el apego se desarrolla a partir de una conducta indiscriminada del recién nacido hacia los demás durante las primeras semanas de vida que pronto empieza a dirigirse hacia personas concretas, apareciendo incluso miedo hacia personas desconocidas. Ainsworth y Wittig (1968) realizaron una serie de estudios en los que se observó la conducta de los infantes hacia sus madres y hacia las personas desconocidas, y clasificaron el apego en seguro e inseguro (evitativo, resistente y desorganizado). Estos estudios clásicos recibieron algunas críticas y se construyó conocimiento nuevo sobre ellos (ver van den Boom, 2001), pero muchos de sus hallazgos siguen siendo vigentes. Aunque los detalles de estas teorías excedan el alcance de este artículo, cabe destacar que el apego resulta crucial para el desarrollo de la competencia social.

Progresivamente, los infantes empiezan a sentirse más cómodos pasando tiempo con personas diferentes a sus principales figuras de apego (Brumariu & Kerns, 2011). El apego también está presente en las relaciones de iguales, amistades e incluso en las relaciones románticas en la adolescencia y en la adultez. Aunque el apego puede cambiar a lo largo de los años, parece que las habilidades y experiencias derivadas del apego en la infancia guían las relaciones interpersonales más tarde en la vida (Booth-LaForce & Kerns, 2009).

Después de los primeros años de vida en familia, los niños habitualmente comienzan la escuela infantil. Es un momento lleno de retos, pues por primera vez mantendrán una relación interpersonal intensa y constante con sus iguales, aprendiendo cómo comportarse en grupo, comprender a los demás o incluso iniciar y mantener amistades (Ortega, 2005). También aprenden a dialogar y negociar con los demás, comprendiendo qué hacer para resultar socialmente atractivos y para que sus iguales tengan interés en jugar con ellos ( Ortega, 2003a, 2003b). Esta interacción con los iguales resulta crucial para la adquisición de la competencia social. En esta etapa de la vida, el juego tiene un papel especial, pues a través de la representación que este posibilita se aprende a entender el mundo social.

En la etapa infantil se desarrolla también la teoría de la mente que consiste en entender que las demás personas tienen mente, incluyendo emociones, pensamientos y creencias que son diferentes de la mente propia. Según Harris et al. (1989), la teoría de la mente se adquiere a través de la comparación entre la conducta propia y la ajena, imaginando los estados mentales del otro y proyectando los estados mentales propios. Aproximadamente a los cuatro años ya se puede comprender que las personas actúan de acuerdo con sus creencias, incluso siendo falsas y en desacuerdo con la realidad. Cerca de los cinco años los infantes comprenden las creencias de segundo orden, es decir, creencias de alguien sobre los pensamientos de otra persona. Alrededor de los 11 años, son capaces de entender las creencias del tercer orden que incluyen la comprensión de intenciones más sofisticadas (ver la revisión de Barr, 2008).

En la etapa primaria y en la adolescencia, las relaciones de iguales adquieren cada vez más importancia, convirtiéndose en un factor crucial para el desarrollo de la competencia social. Como parte de estas relaciones, se desarrollan reglas y valores, incluyendo pensamientos, emociones, actitudes y creencias compartidas. Este proceso conduce al desarrollo de la cultura de iguales, que puede basarse en valores positivos tales como el respeto, la solidaridad y el diálogo o, por el contrario, en contravalores como el egoísmo o la violencia (Ortega, 1998). Cillessen y Bellmore (2011) clasificaron las habilidades sociales en conductuales, sociales y cognitivas. Entre las conductuales incluyeron la capacidad de cooperar con otros, involucrándose en un juego simbólico con situaciones atractivas y complejas. En las sociales identificaron la capacidad de interactuar con un grupo de iguales, compartiendo con los demás y contribuyendo a las actividades en vez de llamar la atención sobre su propia persona o dominar lo que se esté haciendo. Entre las cognitivas propusieron la capacidad de resolver conflictos de manera adecuada y positiva, teniendo una acertada percepción de uno mismo y de los demás, junto con el conocimiento sobre las variables que favorecen las relaciones con iguales.

La competencia social, por tanto, se desarrolla desde los primeros momentos de la vida de las personas. El contexto puede favorecer, o no, el desarrollo de esta competencia que se practica y mejora interactuando con los demás. Primero se desarrolla en las relaciones entre los infantes y sus cuidadores, y posteriormente con otras personas tales como el profesorado y, de manera muy especial, con los iguales. En este contexto también se desarrolla la teoría de la mente y la empatía. Gracias a esta competencia es posible desarrollar el potencial personal para la convivencia escolar.

Psicología Evolutiva y de la Educación y la convivencia escolar

La Psicología Evolutiva y de la Educación se centra en investigar, acumular y aplicar conocimiento para promover y optimizar el aprendizaje y el desarrollo de las personas. Entre sus principales temáticas e intereses está la “creación de un clima escolar positivo y seguro” (Escudero & León, 2011). Un recorrido por la historia de esta disciplina en Europa, realizado por León (2011), mostró cómo desde sus inicios, a finales del siglo XIX, en Francia, grandes figuras como Binet y, posteriormente, Wallon y Andrey, se centraron en la detección de las necesidades educativas especiales, la intervención y prevención del fracaso escolar. En Inglaterra, desde inicios del siglo XX, la labor de la Psicología Evolutiva y de la Educación se centró, entre otros aspectos, en intervenir problemas emocionales y conductuales de los escolares. En Finlandia, esta disciplina apareció a finales del siglo pasado y su función más importante era contribuir a la mejora del clima escolar.

Se ha propuesto tratar la Psicología Evolutiva y de la Educación como “disciplina puente” entre la psicología y la práctica educativa a través de la cual los profesionales de la Psicología buscan aplicar sus conocimientos a los contextos educativos, construyendo conocimiento científico en un entorno natural, fuera de los laboratorios. A su vez, a través de esta disciplina, docentes y pedagogos buscan aproximarse a conocimientos psicológicos que justifiquen y sustenten sus prácticas educativas (Castejón et al., 2010). En este sentido, el conocimiento generado por esta y otras áreas de la Psicología es, por un lado, básico para la identificación y descripción de las características personales, diferencias individuales y procesos subyacentes incluyendo el potencial personal para la convivencia. Por otro lado, es un conocimiento aplicado, que ha estudiado la relación de estas características con la convivencia escolar, a menudo en contextos naturales. Estos conocimientos han sido la base para muchas teorías y prácticas pedagógicas, entre ellas la educación inclusiva, comunidades de aprendizaje o aprendizaje cooperativo; las cuales, a su vez, inspiran la investigación y la práctica psicológica. En consecuencia, es pertinente abordar la convivencia escolar en el marco de la Psicología Evolutiva y de la Educación.

En resumen, el modelo de convivencia escolar presentado en este artículo propone una definición de convivencia escolar centrada en la prosocialidad, en la que interactúan diferentes elementos, tales como el potencial personal y el contexto educativo, y resalta su papel en la prevención de la conducta antisocial y en la promoción de la ciudadanía. Desde el marco de la Psicología Evolutiva y de la Educación, se ha descrito de manera sucinta el desarrollo de las competencias y habilidades que intervienen en la convivencia escolar. De esta manera, se pretende conectar la teoría con el ejercicio profesional, contribuyendo a la mejora de las políticas y de la práctica escolar, resaltando a su vez la necesidad de seguir profundizando en la investigación psicológica centrada en la convivencia escolar como respuesta a los cambios sociales y educativos.