Presentación

Este artículo recoge algunos elementos derivados de la investigación realizada por su autor con ocasión de su tránsito por el programa de Maestría en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia1. Centra su atención en la descripción de los principales elementos teóricos y metodológicos que mediaron en el desarrollo de dicha investigación, así como en la exposición de los principales hallazgos de esta, así: en el primer apartado se formularán algunas consideraciones acerca del programa de gobierno que fue objeto de escrutinio durante la investigación; en el segundo y tercero se dará cuenta de los principales fundamentos epistemológicos y metodológicos que mediaron en su desarrollo, destacando allí la importancia de los estudios del discurso como perspectiva para el análisis de políticas públicas y de la pertinencia de la teoría fundamentada en dicho campo de estudio, para luego, en el cuarto y quinto apartados, describir los principales hallazgos de la investigación y establecer una reflexión sobre los nexos Trabajo Social-estudios del discurso.

Consideraciones sobre el programa Familias Guardabosques (PFGB)

Se puede definir técnicamente al programa Familias Guardabosques (PFGB) como una iniciativa de desarrollo alternativo. La primera vez que la ciudadanía colombiana tuvo conocimiento del PFGB fue a finales del año 2001, cuando este era apenas una promesa de Gobierno del entonces candidato presidencial Alvaro Uribe Vélez. Justamente, durante su primera campaña, al publicar su denominado: Manifiesto democrático: 100 puntos de Álvaro Uribe Vélez -documento que condensaba las principales orientaciones de su proyecto de gobierno2-, en el quinto eje temático, denominado entonces de manera simple3 "Seguridad democrática"4, se formuló la siguiente aspiración política5:

Un país sin droga. Apoyar y mejorar el Plan Colombia. Que incluya interceptación aérea para que no salgan aviones con coca y regresen con armas. Pediré la extensión del Plan para evitar el terrorismo, el secuestro, las masacres, las tomas de municipios. Necesitamos nuevas formas de cooperación internacional contra la violencia: que Naciones Unidas envíe una misión humanitaria a uno de nuestros municipios en donde la ciudadanía sufre de represalias guerrilleras por la resistencia civil a nuevos intentos de toma. Que esa misión humanitaria para proteger a la comunidad tenga el apoyo de soldados colombianos avalados por Naciones Unidas para disuadir a los agresores. Este tipo de soluciones son jurídicas, pero no convencionales. Un conflicto de la magnitud del nuestro necesita de soluciones atípicas. Demandamos la cooperación internacional porque este conflicto se financia con el narcotráfico, negocio criminal internacional, y se apoya en armas fabricadas afuera. La comunidad democrática internacional no puede ser indiferente al sufrimiento del pueblo colombiano. Proyectos de sustitución de cultivos ilícitos que sean sostenibles. Un acuerdo con 50.000 familias campesinas, cocaleras y amapoleras, para que erradiquen la droga, cuiden la recuperación del bosque y reciban una remuneración de $ 5.000.000 por familia al año. (Uribe 2001, 1)

Posteriormente, al ser electo presidente de la República, durante su primer periodo de Gobierno (2002-2006), bajo la égida del "Plan Colombia" y de su "Política de Defensa y Seguridad Democrática", con el propósito explícito de atacar desde sus primeros eslabones a la cadena productiva de estupefacientes6, el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez estableció como derrotero estratégico la disminución en el país de las áreas de cultivos de uso ilícito -principalmente de coca y amapola-, recurriendo a dos enfoques específicos: la erradicación forzosa y la voluntaria.

Dentro del enfoque de erradicación forzosa se dio continuidad a los programas de aspersión aérea de cultivos ilícitos -principalmente con el uso del herbicida glifosato7-, y se dio lugar también a la implementa-ción de un programa de erradicación manual forzosa mediante la puesta en operación de los denominados Grupos Móviles de Erradicación (GME)8. Dentro del enfoque de erradicación voluntaria, tomando como referencia modelos de desarrollo alternativo implementados en el sudeste asiático y en otros países de Suramérica -principalmente en Brasil, Bolivia y Perú-, y recogiendo aprendizajes institucionales de algunas experiencias de desarrollo alternativo de administraciones anteriores del orden nacional, se dio marcha a dos nuevas iniciativas: una denominada Programa Proyectos Productivos (PPP)9 y la otra fue el PFGB.

El PFGB inició oficialmente en el año 200310. Desde su origen este programa asumió como principal objetivo la promoción de actividades de erradicación manual voluntaria y de sustitución de cultivos de uso ilícito, localizados en áreas consideradas estratégicas, desde el punto de vista ambiental y social. Su foco poblacional y su principal estrategia de implementación fueron la vinculación de grupos familiares de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, identificados como sembradores o -por lo menos potenciales- de dichos cultivos.

El PFGB tuvo un desarrollado por fases. Las primeras, I y II comprendieron tres años y medio de implementación, desde mediados del 2003 hasta inicios del 2007. La fase III abarcó tres años, desde 2006 hasta 2009. La IV, que inició paralela y no secuencialmente a la III, se implementó durante dieciocho meses, desde finales del 2007 hasta inicios del 2009. La fase v, implementada también por año y medio y paralelamente a la IV, inició desde finales de 2008 y se prolongó hasta comienzos del 2010. Así, las fases I y II abarcaron el primer periodo de Gobierno de Alvaro Uribe Vélez (2002-2006), mientras que las fases III, IV y v se implementaron durante su segunda administración (2006-2010). La fase VI se dio en el empalme del Gobierno de Alvaro Uribe Vélez y el primero de Juan Manuel Santos Calderón, su implementación inició en 2009 y finalizó en 2012.

La participación de los grupos familiares en este programa de desarrollo alternativo se compensó mediante la entrega de estímulos económicos temporales condicionados, así como con asistencia técnica y social por parte del Estado. Estos estímulos se entregaron con una frecuencia bimestral a cada grupo familiar beneficiado, pero sus montos variaron en el tiempo, así: en las fases I y II el valor era de $ 833.000; en la fase III fue de $ 600.000; en las fases IV, V y VI de $ 408.000; y en la VII de $ 204.000. El carácter condicionado del incentivo derivó de dos exigencias, a saber: 1) en las fases IV, V y VI cada grupo familiar debió ahorrar entre el 40 % y el 50 % del monto recibido para invertirlos posteriormente en la compra de tierra, obligación que no se exigió en las fases I, II y III; 2) también, en IV, V y VI se incorporó el fundamento de "veredas libres de cultivos" como criterio condicionante para la entrega de los incentivos. Ello implicó que los acuerdos suscritos tenían un compromiso no solo familiar sino, principalmente, comunitario, de manera que si un grupo familiar 'X' no cumplía con las metas bimestrales de erradicación y sustitución de cultivos "toda la vereda a la que pertenecía la familia 'X'" dejaba de percibir el estímulo. En la voz de algunas personas que se entrevistaron durante la investigación que relaciona este artículo, ello fue descrito como una medida donde el pfgb hizo que "pagaran justos por pecadores"11.

En términos generales, cada fase tuvo condiciones diferentes de implementación, y ello redundó en la obtención de metas y en el reporte de indicadores de gestión y de impacto del PFGB también diferenciales, desde el punto de vista territorial, ambiental, social, económico y de cobertura. No obstante, por haber trascendido a más de una década de implementación, abarcado cuatro periodos de gobierno desde 200212, y por haber beneficiado a más de 100.000 grupos familiares rurales localizados en más de 130 municipios de casi una veintena de departamentos del país13, entre otros notables indicadores, se argumenta que el PFGB constituye un objeto de interés relevante para el estudio de políticas públicas familiares en Colombia.

Un objeto cognoscible de esta naturaleza admitiría entonces múltiples perspectivas de aproximación, sin embargo, consideramos aquí que lo más sugestivo para el análisis lo constituyó la evidencia que indicó que el PFGB no fue diseñado como una iniciativa articulada verticalmente a una política pública de desarrollo rural o de familias, pues su horizonte de sentido se ubicó del lado de políticas públicas de lucha antinarcóticos y de defensa nacional; hecho que constituyó en sí una clara instrumentalización de su población beneficiaria (familias campesinas, afrodescendientes e indígenas asentadas en zonas de conflicto armado) con fines de índole política (la reducción de las áreas de cultivos de uso ilícito como mecanismo para debilitar las fuentes de financiamiento de los grupos armados ilegales); instrumentalización que, dicho sea, convoca necesariamente una reflexión por el proceder ético de los grupos sociales dominantes, como el del Gobierno de Alvaro Uribe Vélez, cuando tienen un acceso privilegiado al discurso público.

Para establecer una aproximación a las formas, estrategias y prácticas que mediaron en la legitimación pública a través del discurso del PFGB durante el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez conviene emprender un breve recorrido teórico por las principales corrientes que han enfatizado en la necesaria identificación de los nexos: discurso y poder, y discurso y control social, entre otros, como perspectiva para el análisis de políticas públicas. Veamos.

Análisis del discurso político

Estrategias discursivas de los grupos dominantes

Tras más de dos mil años de retórica desde su origen en la antigua Grecia, los grupos dominantes, siguiendo pautas de acción asociadas a las expectativas de rol de su comunidad discursiva, y de acuerdo con su interés político de procurar consolidar un lugar de enunciación privilegiado para el discurso público, han desarrollado un menú amplio de estrategias discursivas cuya efectividad política ha resultado incuestionable.

Siguiendo al reconocido investigador Van Dijk (2004 y 2005), advertimos que los grupos dominantes procuran controlar el discurso público, en principio, definiendo el tema (que es aquí entendido como una macro-estructura semántica, es decir, como "un todo organizador del significado global del discurso"). Apelan a la auto-promoción, a la auto-presentación positiva y a la presentación negativa o al descrédito del otro (su adversario político). Determinan los esquemas discursivos que definen o destacan de modo selectivo la información que transmiten. Asimismo, acuden a recursos retóricos efectivos para subrayar o encubrir ciertas ideas, y adoptan un estilo discursivo específico bajo cálculos de eficiencia política.

Además, los grupos dominantes establecen cuidadosamente los actos de habla14 y las dimensiones de la interacción del discurso, con lo cual seleccionan y posicionan a sus interlocutores adoptando ellos (los grupos dominantes) una postura ventajosa. Recurren a fuentes de autoridad simbólica (por ejemplo, al discurso tecno-científico) para argumentar y sustentar sus proposiciones; evocan reiterativamente topos (lugares comunes) para reforzar sus planteamientos discursivos; promueven la victimización de sí como estrategia discursiva para convocar la solidaridad y la identificación positiva hacia su proyecto político, y plantean proposiciones cuyo significado se instala en el terreno de la vaguedad, usualmente, cuando se ponen en cuestión los fundamentos ideológicos de sus planteamientos políticos.

Los grupos dominantes también suelen formular presuposiciones para instrumentalizar los imaginarios sociales preexistentes que coinciden con su agenda discursiva. Acuden al populismo en su lexicalización (estilo discursivo) como estrategia para generar mayor adherencia pública y legitimar su proyecto político. Apelan a la metáfora, la ironía, la hipérbole y el eufemismo como estrategias retóricas, con el propósito de hacer "más familiares y concretos los significados abstractos, complejos, poco familiares, nuevos o emocionales" en su audiencia (Van Dijk 2005, 40). Plantean implicaciones -es decir, formulan sentidos implícitos en su mensaje- para comunicar sus proposiciones. Recurren a la generalización como estrategia argumentativa. Procuran la exposición pública de evidencias para reforzar sus planteamientos discursivos y legitimar sus posturas políticas. En el plano de la exposición de evidencias apelan de modo particular a aquellas que son de índole cuantitativa.

Del mismo modo, suelen recurrir a la ilustración y a la ejemplificación como estrategias argumentativas. Formulan disclaimers (desmentidos) para desacreditar versiones y posturas discursivas que les resultan contrarias. También es usual que en el discurso público las autoridades políticas recurran a la formulación de hipótesis -muchas veces sin mayor sustento argumental- o, como instrumento retórico, mediante la elaboración de postulados contrafácticos. Formular la pregunta: "¿Qué pasaría si...?, [para introducir o posicionar un tema] es la expresión típica de un contrafáctico" (Van Dijk 2005, 46).

Por último, entre otras de las estrategias político-discursivas de los grupos dominantes para procurar el control social, hallamos la de elaborar consensos basados en la demonización de un actor, una situación o sector social que es representado como la principal o única amenaza para el bien común. "Exigir o insistir en un consenso nacional [frente a un tema de interés] es una estrategia política muy conocida en situaciones donde el país se ve amenazado, por ejemplo, por un ataque externo" (Van Dijk 2005, 47) o un enemigo interno, como lo promovería ampliamente el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez a propósito de los grupos armados de origen insurgente en nuestro país, en especial con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las estrategias del discurso político nos llevan a la pregunta por las funciones estratégicas de este. A continuación revisaremos algunas.

Funciones estratégicas del discurso político

Según los autores Paul Chilton y Christina Scháffner: "las realidades políticas se construyen en el discurso y por medio de él" (2001, 299) y, a propósito de esta afirmación, nos advierten acerca de las funciones estratégicas que asume el discurso público para el locutor que persigue fines políticos. Según las intencionalidades comunicativas de este último en relación con sus enunciatarios (los actores hacia quienes orienta sus estrategias discursivas), los dirigentes políticos apelarán a las funciones discursivas de "coerción", "resistencia", "oposición" o "protesta", "legitimación" y "deslegitimación", y de "encubrimiento" (2000, 98).

Para Chilton y Scháffner (2000) la función de "coerción" implica que los locutores hagan uso de su capacidad para definir, seleccionar y priorizar los temas que son de su interés en el discurso público, orientando coercitivamente con ello a sus destinatarios hacia la aceptación, así sea en forma temporal, de sus intereses políticos. La "coerción" se desarrolla también a partir de actos de habla que implican la sanción de los destinatarios que no se adhieran "voluntariamente" a las proposiciones formuladas por el locutor. La "legitimación" y la "deslegitimación" están relacionadas con la "coerción", y se ponen en escena en el discurso político cuando se proyecta un liderazgo carismático (Weber 2002) y se acude a la auto-presentación positiva (en el caso de la "legitimación"), o cuando se acude a actos de habla como "acusar", "insultar", "denigrar" o "culpar" a los otros considerados opositores o enemigos políticos (en el caso de la "deslegitimación"). Por su parte, las funciones de "resistencia", "oposición" o "protesta" le permiten al emisor, cuando se asume en oposición ideológica frente a otros discursos, intentar poner en marcha, en un sentido opuesto a la promoción, diferentes estrategias discursivas.

Asimismo, se reconoce la función de "encubrimiento" del discurso cuando se procura impedir que la gente acceda a información específica, o cuando no se visibiliza o se niega la participación en el discurso público a ciertos actores sociales de manera estratégica e intencionada (Chilton y Scháffner 2000, 57).

Las anteriores prácticas configuran escenarios de interrelación para los actores participantes del discurso público. Desde esta perspectiva el conjunto básico de actores implicados en el discurso político son los siguientes: el enunciador (quien habla), sus contradestinatarios (opositores), sus prodestinatarios (partidarios) y sus paradestinatarios (indecisos e indiferentes) (Sexe 2004; Verón 1980).

Estos planteamientos teóricos nos advierten que el enunciador con acceso preferente al discurso (por ejemplo, el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez) intencionalmente empleará ciertas estrategias discursivas previa representación de sus destinatarios. Así, para dirigirse a sus partidarios el enunciador apelará a prácticas y estrategias que refuercen su sentido de adhesión a su proyecto político; para sus opositores hará lo propio procurando instalarles en el terreno de la polémica y la controversia; y para su público indeciso o indiferente recurrirá a estrategias discursivas de persuasión (Sexe 2004; Verón 1980).

Las funciones del discurso planteadas por Chilton y Scháffner (2000; 2001), así como las estrategias discursivas descritas por Van Dijk (2005), pueden ser advertidas asumiendo diferentes -pero complementarios- niveles de análisis: observando los signos o símbolos del lenguaje (es decir, su dimensión sintáctica), reparando en la relación entre los signos y su significado (dimensión semántica) o examinando la relación entre dichos signos y las circunstancias o los contextos en los que son utilizados por los usuarios de la lengua (dimensión pragmática del lenguaje); en cualquier caso, lo que parece más importante desde el punto de vista de los estudios del discurso político, es que él o la analista pueda dar cuenta en su empeño investigativo de las ideologías y las representaciones que subyacen al discurso, así como las maneras como estas son difundidas públicamente por los actores que ocupan un lugar de enunciación privilegiado en la sociedad. En la investigación realizada que dio origen a este artículo se efectuó una aproximación a las representaciones discursivas enunciadas por Alvaro Uribe Vélez sobre los sujetos beneficiarios del PFGB.

Si tomamos en consideración las estrategias discursivas hasta aquí presentadas, estamos autorizados entonces para asumir que la política es una suerte de retórica del poder (Sexe 2004; Van Dijk 2005; Velázquez 2014), y que el discurso político comporta las prácticas discursivas del "hacer saber", el "dar a conocer", el "hacer creer", "el hacer parecer" y el "ser-aparentar" (Velázquez 2014); prácticas que serán más o menos sofisticadas y efectivas según los recursos comunicativos que estén a disposición del enunciador, así como del estilo (la lexicalización) y la capacidad de control que tenga de las representaciones mentales de sus destinatarios.

De lo anterior se deriva el uso de otra estrategia político discursiva -implementada de manera reiterativa durante las dos administraciones de Alvaro Uribe Vélez- (Jiménez 2005; López 2014; Pardo 2010) que consiste en la apropiación intencionada de enunciados procedentes de los discursos de sus contradestinatarios, para generar así la percepción pública de su inclinación hacia ellos y, de esta manera, debilitar la capacidad de contestación y de generación de controversias de sus opositores frente a sus enunciados15.

El análisis del discurso para la investigación social y la evaluación de la política pública

Teoría crítica y estudios sociales del discurso

Los estudios contemporáneos del discurso encuentran fundamento, entre otras fuentes, en las contribuciones hechas por la teoría crítica que inauguró la Escuela de Fráncfort (Jay 1989; Pardo 2013; Wodak y Meyer 2003). En la base de las elaboraciones teóricas formuladas por esta Escuela se halla una postura epistemológica crítica, dirigida hacia los discursos hegemónicos en el plano político, científico, religioso y, en general, hacia aquellos que encubren formas totalitarias y autoritarias de ejercicio de poder (Jay 1989). Los posicionamientos que desarrolló esta Escuela frente a las identidades implicaron, entre otras consecuencias, una reflexión sobre los discursos de índole política y "sobre las industrias culturales y la cultura de masas como herramientas inhibitorias de la emancipación social" (Pardo 2013, 26-27).

El enfoque hermenéutico de Gadamer (2000) y la teoría crítica de la Escuela de Fráncfort asumen como denominador común una perspectiva historicista para dar cuenta del análisis social. Asimismo, la Escuela comparte con los planteamientos formulados por la denominada escuela francesa (Foucault 1977; Pardo 2013; Wodak y Meyer 2003) sus preocupaciones por develar lo que va de ideológico en los procesos de producción discursiva que implicarían manifestaciones de uso dominante del poder. Todas estas corrientes componen el conjunto principal de las fuentes epistemológicas de los estudios sociales del discurso contemporáneos.

Dentro de la escuela francesa se destacan las contribuciones de Foucault (1970; 1977; 2009) en el campo de los estudios sociales del discurso y sus teorizaciones a propósito de los nexos: sociedad-discurso-conocimiento-poder.

Este reconocido autor francés revela el carácter discursivo de la sociedad y propone derroteros epistemológicos para abordar las implicaciones que tiene el discurso para el control social. Foucault (1970) anota que los ejercicios de poder, en la perspectiva de su permanencia y mantenimiento del statu quo, se fundamentan en los procesos de selección, control y redistribución de los significados sociales que tramita el discurso. Ello reconoce la existencia de mecanismos de control que seleccionan y permiten lo que se puede decir, y que proscriben lo que no, al interior de la sociedad (Foucault 2009), y es en esta vía teórica que se puede argüir que el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez estableció un derrotero ideológico y discursivo identificable al que se adhirió gran parte de la ciudadanía (López 2014; Pardo 2010), y en el que promovió un conjunto de ideas y representaciones -relevantes para darle curso a su proyecto político- sobre un sinnúmero de temas y de actores que incluyó, desde luego, a los grupos familiares rurales beneficiarios del PFGB.

En sus disertaciones sobre el sujeto y el poder, Foucault (1988) nos advierte que ningún sujeto está desprovisto de poder, por lo que este último siempre está en juego y no puede situarse de un modo absoluto (en una sola persona, en un relato único, en una institución, etc.), lo que da cabida al análisis tanto del uso y del abuso del poder como de las resistencias que ello genera. Además, a propósito del análisis en clave del poder de la constitución del Estado moderno, Foucault nos presenta al poder pastoral como su principal arquetipo, señalando con ello que el Estado moderno se configuró en proyección a la imagen del pastor cristiano, aquel que fundamenta su poder en el ejercicio de la guía, de la prescripción y la proscripción de la conducta social, y de la tutela generalizada de su grey (la ciudadanía) so pretexto de llevarle hacia "la tierra prometida" (del progreso, la participación, el bienestar, la democracia plena, etc.). El poder pastoral del Estado moderno en Foucault (1988) se corresponde con la forma de legitimidad del poder carismático descrita por Max Weber (2002) en su obra Economía y sociedad, y ambas proposiciones teóricas resultan útiles para dar cuenta del análisis social del discurso político de Alvaro Uribe Vélez, a propósito de la legitimación pública que emprendió con la implementación del PFGB.

Para Foucault (1977) la importancia del discurso deviene de lo que le da sentido, de aquello que le es consustancial a su producción histórica y que no se agota en su contenido, y, por lo mismo, no puede darse por hecho ni definirse solamente mediante una aproximación a su enunciado. De esta manera, para la escuela francesa y especialmente para Foucault:

[...] el concepto de discurso se liga al de acontecí-miento constructor de discurso, cuyos enunciados sirven a lo que construyen y se distancian de lo que son. En consecuencia, la pregunta que orienta los estudios del discurso [en esta perspectiva] es sobre el porqué de lo dicho. (Pardo 2013, 29)

La mirada del discurso como acontecimiento expuesta por Pardo (2013) en referencia a Foucault resulta útil para el análisis de las representaciones discursivas construidas desde el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez sobre la población meta del PFGB, en cuanto que nos permitió avanzar en el reconocimiento de lo ausente del texto (es decir, de lo que no habla el relato institucional del PFGB) como elemento interpretativo del texto mismo (de lo que sí habla dicho relato y de la elocuencia de sus silencios); por cuanto nos "implica la comprensión del discurso como entidad cargada de valoraciones externas, distantes de sus orígenes y significadas en presente por las prácticas sociales vigentes" (30). Ahora bien, un empeño investigativo guiado por este propósito epistemológico comportaría una dimensión más crítica del análisis del discurso, tal como lo podemos argumentar con arreglo a las siguientes consideraciones teóricas.

Análisis crítico y estudios del discurso político

Algunos autores como Teun Van Dijk han venido recalcando que uno de los acontecimientos epistemológicos más importantes en las últimas cinco décadas en las ciencias sociales ha sido el creciente interés por el estudio del discurso, y en las últimas tres décadas lo que respecta al desarrollo de los estudios críticos del discurso (ECD).

Van Dijk (2004) nos advierte que el análisis crítico del discurso (ACD) surgió y se ha consolidado como una transdisciplina, originada en los giros epistemológicos y los aportes de disciplinas como la lingüística, la sociología, la ciencia política, la antropología, la semiótica y la psicología, así como en las interdisciplinas: psicología social y cognitiva, la sociolingüística y la antropología social, principalmente.

En la emergencia del ACD se encuentran proposiciones epistemológicas innovadoras en relación con los paradigmas positivistas clásicos, que destacan, entre otros, el llamado a reconocer que "el estudio del lenguaje no puede estar limitado a la gramática, ni a la descripción de las estructuras abstractas de las palabras y las oraciones"-como lo advertiría la lingüística crítica-, por lo que se propuso enfocar el análisis "en el uso real del lenguaje y, por consiguiente, en las condiciones sociales, variaciones y funciones del habla"- como lo sugeriría la sociolingüística-, toda vez que se admitió que todas "las producciones verbales también deberían ser explicadas en términos de los actos de habla y la formas en que dichos actos son más o menos apropiados en una situación determinada"-según lo indicara la pragmática-(Van Dijk 2004, 2-3, 7).

Según algunas perspectivas de expertas como Neyla Pardo Abril (2013), el ACD, en prospectiva, debe perfilarse como una disciplina y abocarse hacia su consolidación epistemológica, teórica y metodológica particular. Mientras que, para otras posturas, lo que tiene de común denominador el ACD, en las últimas décadas, es que las y los analistas del discurso consideren que tanto la teoría como la metodología son eclécticas (Wodak y Meyer 2003).

Siguiendo a Van Dijk en los ECD en general y en el ACD en particular, lo que se busca es examinar las prácticas discursivas desde la perspectiva del uso abusivo del poder (la dominación) que se revelan al advertir la desigual distribución del discurso -como instrumento de poder- dentro de la sociedad: [pues] "dentro de los ECD, el ACD, necesita especialmente desarrollar un análisis detallado de las relaciones entre texto y contexto necesarias como una base para nuestro examen de la reproducción discursiva del poder y del abuso de poder" (2004, 5).

Bajo esta perspectiva, el analista del discurso asumirá una posición específica en la que tratará de poner en evidencia cómo los abusos de poder, la dominación y las desigualdades sociales se fundan en los discursos que son utilizados por los grupos dominantes o las personas que les son adeptas (Araya 2011; Pardo 2013).

Conviene aquí hacer un paréntesis para enunciar que para el ACD, en la perspectiva sugerida por Van Dijk (2001), es central el análisis de las ideologías, y también de las categorías discurso-cognición-sociedad, entendidas así, de esta manera, como una tríada indivisible, puesto que es en la interrelación de estas que se producen aquellas.

Según Van Dijk, "el ACD resulta ser así una perspectiva que intenta contribuir a dotar de poder a quienes carecen de él, con el fin de ampliar el marco de la justicia y de la igualdad social" (1999, 25), por cuanto "el abuso de poder de los grupos e instituciones dominantes puede ser 'críticamente' analizado desde una perspectiva que es coherente con la de los grupos dominados" (1999, 24). Y este planteamiento resulta congruente con los presupuestos ético-políticos que han orientado el ejercicio profesional del Trabajo Social, al menos, desde su reconceptualización acaecida en las últimas cinco décadas.

Con arreglo a estos presupuestos, el o la analista que asume esta posición histórico-crítica buscará cuestionar las visiones de sentido común, provenientes de grupos dominantes que son empleadas para referirse a diversos ámbitos de la vida social, según Fairclough y Wodak (2001). De este modo, la labor de los ECD consistirá en develar lo que parece incuestionable, incontrovertible, y dejarlo al descubierto: controvertirlo (Araya 2011). Algo que, dicho sea, concierne directamente también al ethos profesional del Trabajo Social que se ha promovido en las últimas décadas.

Siguiendo a Van Dijk, el ACD se caracteriza, entre otros, por los siguientes elementos constitutivos:

se relaciona con el análisis del poder y el abuso del poder y cómo estos son producidos y reproducidos por el texto y el habla; se enfoca en los grupos e instituciones dominantes y en la forma en la que estos crean y mantienen la desigualdad social por medio de la comunicación y el uso de la lengua; centra su atención en la forma en la que los grupos dominados se resisten y oponen discursivamente a dicha dominación; no es un tipo de método ya establecido de análisis del discurso; se trata más bien, de una perspectiva o actitud crítica enfocada hacia problemas de pertinencia social; el ACD podría hacer uso de cualquier teoría o método de lingüística, análisis del discurso y las ciencias sociales en la medida en que contribuyan a un análisis crítico16; y, el o la analista del discurso explícitamente tomará posición y hará énfasis en que los especialistas, de forma más general, deberían reconocer e implementar sus responsabilidades sociales y usar su conocimiento y perspectivas para oponerse a aquellos que abusan del poder, en solidaridad con aquellos que sufren dicha forma de dominación. (2005, 2004 y 1999)

Estos elementos constituyeron parte fundamental de las consideraciones tenidas en cuenta para el análisis del discurso del Gobierno de Alvaro Uribe Vélez sobre los grupos familiares beneficiarios del PFGB, y conciernen también, de manera más general, a un campo más amplio: los estudios del discurso político aplicados a la evaluación de políticas públicas.

"En las ciencias sociales son pocas las áreas tan estrechamente relacionadas como las del estudio de la política, de la ideología y del discurso" (Van Dijk 2005). Bajo este corolario aproximarnos al PFGB para advertir las representaciones discursivas de Alvaro Uribe Vélez sobre los sujetos beneficiarios de este, en la perspectiva de los estudios del discurso político (EDP), comprometió un esfuerzo por avanzar en la identificación, la caracterización y el análisis de las estrategias, las prácticas, los medios y los dispositivos discursivos, utilizados por este Gobierno para tramitar sus intereses y promover sus ideologías en la sociedad dónde influyó.

En su obra titulada "Ideología: una aproximación multidisciplinaria", Van Dijk (1999) diserta acerca de una noción central para los EDP, a saber: el contexto, y nos sugiere una aproximación a ella al describirnos cómo los grupos dominantes gestionan el poder para tener un acceso privilegiado a las plataformas mediáticas de mayor audiencia, con la intención de potenciar su capacidad de control de los contextos, a los que define como la representación mental de las situaciones sociales y sus componentes clave para la producción y la recepción discursiva. Estos últimos refieren a las actitudes, las opiniones y las ideologías, así como a las expectativas de rol sociales e institucionales que buscan promoverse en el discurso en relación con una situación social específica.

De esta forma, según este autor, controlar al menos uno de estos elementos implica decidir sobre la configuración del contexto del discurso. Ello nos lleva a considerar las cercanías conceptuales entre la noción de contexto sugerida por Van Dijk (1999) y las prácticas discursivas estudiadas por Foucault (1977), para quien, como advertimos antes, el discurso se define fundamentalmente como un acontecimiento (Pardo 2013, 30).

Desde la óptica propuesta por Van Dijk, se reconoce que "la política es una de las esferas sociales cuyas prácticas son exclusivamente discursivas; la cognición política está, por definición, ideológicamente fundamentada; y las ideologías políticas son en gran parte reproducidas por el discurso" (2005). De ahí que la relevancia del contexto, o de la representación mental de él, parta de la constatación y el análisis de las formas mediante las cuales, a través del discurso, los grupos dominantes -verbigracia el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez- actúan en procura del control de su audiencia -por ejemplo, la población campesina, afrodescendiente e indígena que fue beneficiaria del PFGB durante sus dos administraciones-.

La investidura simbólica del prestigio social instala a las autoridades políticas en una posición privilegiada para la producción, la reproducción y la difusión de representaciones a través del discurso. En Discurso y dominación (2004) y en "Política, ideología y discurso" (2005), Van Dijk nos alerta al anotar que para controlar la opinión pública, las élites simbólicas que tienen acceso preferencial al discurso público necesitan controlar dicho discurso público.

Sin embargo, surge la pregunta central acerca del cómo logran o cómo intentan controlar el discurso público tales grupos dominantes. A propósito de ello, este destacado lingüista holandés nos ha dado algunas pistas para comprenderlo (como las que presentamos en el apartado anterior), las cuales constituyeron una perspectiva de análisis clave para un objeto cognoscible como el PFGB, y pueden constituir una pista analítica central en otros procesos de escrutinio de políticas públicas emprendidos desde el Trabajo Social con fundamento en el análisis del discurso.

Algunos hallazgos sobre el discurso político de Álvaro Uribe Vélez concerniente a la promoción y legitimación públicas del PFGB

Consideraciones metodológicas

La denominada teoría fundamentada (conocida también como teoría fundada, puesta a tierra, Grounded Theory o método comparativo constante) se adoptó como referente metodológico central de la investigación que sustentó este artículo. Propuesta a finales de la década de 1960 por Barney Glaser y Anselm Strauss, la teoría fundamentada (TF) se describe como una perspectiva cualitativa de investigación social, cuyo objetivo es generar teoría a partir de la revisión de textos recogidos en contextos particulares, y sus hallazgos constituyen formulaciones teóricas de las realidades que busca analizar y describir (De la Cuesta 1998). La TF se basa en el método de comparación constante (MCC) -y por ello es conocida también bajo esta denominación- que implica, en lo práctico, una continua revisión y comparación de los datos recuperados en el proceso investigativo para ir perfilando una teoría sobre el tema-problema de investigación (Sandoval 1997).

La TF establece una distinción entre teoría sustantiva y formal. La primera -cuya elaboración constituye el énfasis de la TF - se define como la teoría que surge del proceso de investigación mismo; es la que emerge como resultado del procesamiento sistemático de los datos codificados y categorizados (Glaser y Strauss 1967), a su vez, la segunda se identifica con el marco teórico precedente que opera como una referencia para la comparación constante con la teoría sustantiva, esto es, con la teoría que va surgiendo del análisis de los datos recuperados en la investigación.

Según uno de los autores fundacionales de esta perspectiva metodológica, los procedimientos básicos que median en una investigación basada en la TF son: recogida de datos, codificación y reflexión analítica de la información recogida y codificada (Strauss 1970).

Según Glaser y Strauss (1967) el proceso de recolección de datos desde la TF se basa en el denominado muestreo teórico, que es un procedimiento mediante el cual el investigador decide qué datos buscar y registrar. El muestreo en la perspectiva de la TF se diferencia notablemente del adoptado por los paradigmas cuantitativos de investigación, toda vez que en ella este se define previo al trabajo de campo y a la revisión documental. El muestreo teórico tiene a su vez la cualidad de ser de diseño emergente, lo que quiere decir que se acepta con flexibilidad que en el proceso de recolección de datos las fuentes, los escenarios y los medios pueden cambiar conforme va apareciendo nueva información de interés para la investigación. Esto indica que en una investigación basada en la TF el rigor metodológico no es equivalente a rigidez metodológica, pues la flexibilidad procedimental -aplicada al proceso de gestión de información, es decir, a la construcción del muestreo teórico- es esencial a esta perspectiva metodológica.

En sus ocho años al frente de la primera magistratura del Estado, Alvaro Uribe Vélez promovió una estrategia de divulgación de su discurso y proyecto políticos denominada Consejos Comunales de Gobierno (CCG). En total, durante el periodo 2002-2010 llegó a desarrollar 304 de estos encuentros en todos los departamentos del país. En el transcurso de esta investigación se recuperaron y compilaron 270 discursos presidenciales enunciados en el marco de los CCG.

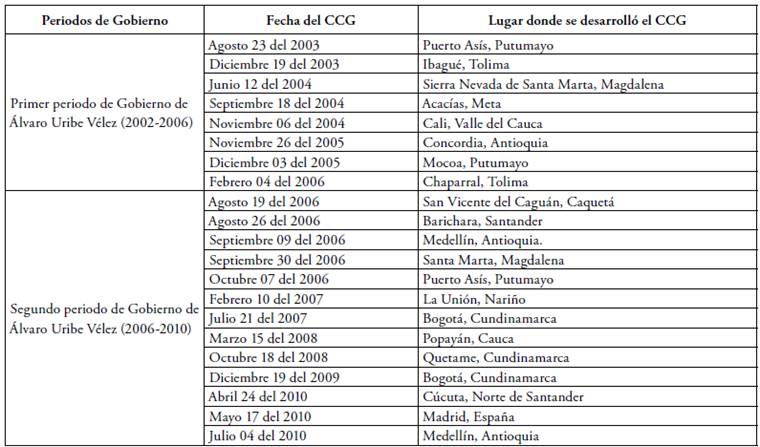

Más tarde, siguiendo filtros textuales predefinidos y con el apoyo de procesadores de texto convencionales, se seleccionaron un total de 23 discursos presidenciales de los 270 recuperados inicialmente que posteriormente serían objeto de sistematización utilizando para ello el conocido programa de investigación social Atlas Ti v.6 (ya que, es sabido, este programa fue construido con base en los planteamientos metodológicos de la TF). Estos 23 discursos se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 1 Discursos presidenciales enunciados en el marco de los CCG relacionados con el PFGB que fueron seleccionados en el corpus

Fuente: elaboración propia, 2014.

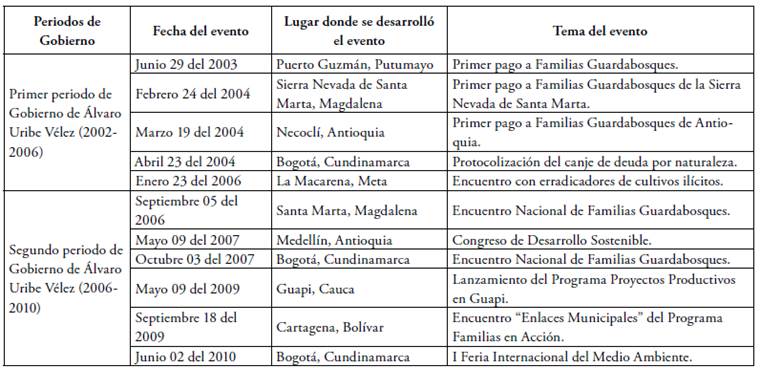

Siguiendo el mismo procedimiento y acudiendo a las mismas fuentes, se recuperaron un total de 11 discursos presidenciales adicionales que concernieron en su contenido al PFGB pero que no fueron enunciados en el marco de los CCG, sino en el contexto de eventos de distinta índole. Estos 11 discursos se relacionan en la tabla 2.

Tabla 2 Otros discursos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez en los que se hizo alusión al PFGB que fueron seleccionados en el corpus

Fuente: elaboración propia, 2014.

La revisión de estos 34 discursos presidenciales fue complementada con la consulta de 15 informes institucionales de ejecución y gestión del PFGB, entrevistas hechas a actores clave y un trabajo de campo. En conjunto, esta masa documental constituyó el corpus base de esta investigación al que se le aplicaron los protocolos estándar descritos del muestreo comparativo constante de la TF para su sistematización y análisis.

Algunos hallazgos

El muestreo comparativo constante aplicado al corpus seleccionado expuso un panorama discursivo del PFGB que enfatizaba sus logros ocultando sus posibles desaciertos, y donde su línea editorial no reparaba ampliamente en las dificultades que debieron sortearse durante su implementación cuando si se examinara este programa en campo desde una perspectiva más fenomenológica17. En ese sentido, llama la atención el registro casi nulo de resistencias y oposiciones locales que suelen presentarse en este tipo de iniciativas - máxime cuando serían los actores armados ilegales sus principales opositores, actores que han reportado históricamente un dominio territorial innegable en varias zonas de nuestro país-. De ello se observó que en el relato oficial se aplicó un diseño y puesta en funcionamiento de estrategias discursivas tendientes a fortalecer la legitimidad política del PFGB en sus prodestinatarios, promoverla en sus paradestinatarios y ocultar las resistencias de sus contradestinatarios.

La población beneficiaria del PFGB se localiza en áreas social y ambientalmente importantes18, o consideradas clave para el Gobierno nacional por una razón estratégica en el marco de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, a saber: su proximidad a los principales corredores utilizados por grupos armados ilegales para el procesamiento y tráfico de drogas. Asimismo, la literatura institucional nos reporta que el PFGB procuró que las familias beneficiarias estuvieran asociadas a instancias locales como Consejos Comunitarios, Juntas de Acción Comunal u organizaciones indígenas para amplificar su alcance y consolidar el capital social local que pudiera derivarse de su implementación (UNODC 2007; 2008).

Alvaro Uribe Vélez participó durante sus ocho años de gobierno en, al menos, 34 eventos públicos donde tuvo ocasión de enunciar su discurso político a propósito de la implementación del PFGB. Se tiene certeza que 23 de estos eventos fueron transmitidos por los canales institucionales de televisión con cobertura nacional, y, a juzgar por la territorialidad de los escenarios donde se desarrollaron estas declaraciones públicas, se puede afirmar que su discurso halló audiencia en todos los departamentos del país. Si correlacionamos estos datos en términos de frecuencia, advertimos que durante los 96 meses que duraron sus dos periodos de gobierno, un promedio de un (1) discurso público fue enunciado cada 2,8 meses con alguna referencia explícita sobre el PFGB.

Así, desde el punto de vista de su territorialidad, se halló que el discurso de Alvaro Uribe Vélez sobre el PFGB tuvo una amplia cobertura, y desde el punto de vista de su temporalidad una notable intensidad (pues tuvo un promedio anual de cuatro eventos en los que se refirió públicamente al pfgb)19.

Estos datos dejaron entrever la relevancia atribuida al PFGB por el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez. Y si se tiene en cuenta, además, como dijimos antes, que este programa fue presentado públicamente en líneas generales desde 2001, cuando Uribe Vélez era candidato a la presidencia de la república, se hace evidente que su implementación no correspondió a una acción coyuntural de gobierno o a una iniciativa marginal en el marco de su proyecto político, sino que, antes bien, ocupó un lugar central en su agenda política.

Si tomamos en consideración los trabajos de Botero (2005), Pardo (2010) y López (2014) que refieren a los dos periodos de gobierno de Alvaro Uribe Vélez, advertimos que con base en su talante carismático (Weber 2002) este presidente ubicó su liderazgo en el terreno gris de la aceptación desinformada -¿e irreflexiva?- de su proyecto político por parte de una audiencia amplia de la población colombiana, y también en el registro de la controversia permanente promovida por sectores más críticos de la población relegados a ocupar un lugar marginal en la opinión pública (López 2014); todo lo cual, en su conjunto, llevó a Alvaro Uribe Vélez a disponer de manera recurrente de dispositivos retóricos y discursivos efectivos para legitimar públicamente su proyecto político. No en vano su tránsito por la presidencia constituye desde ahora, en opinión de expertos como López, un precedente histórico en materia de manipulación mediática y promoción masiva del discurso político en el país.

Concretamente, promover la implementación de un programa cuyo horizonte práctico involucró directamente la participación de población campesina -un grupo históricamente marginado en nuestro país- para asegurar su sostenibilidad en el tiempo, como aconteció, justamente, con el PFGB, y teniendo en cuenta que esta iniciativa tuvo por referente de política pública a una política de seguridad y de lucha antinarcóticos, y no de, por ejemplo, desarrollo rural, lo que de facto, insistimos, constituiría una instrumentalización solapada de esta población rural con fines políticos no concernientes directamente a su desarrollo social, implicó indefectiblemente para este Gobierno un esfuerzo permanente en términos discursivos con el objetivo de legitimar públicamente dicho programa.

La lexicalización tautológica de Alvaro Uribe Vélez dispuesta para legitimar públicamente al PFGB, según se advirtió en la investigación, tuvo como estrategia discursiva la promoción recurrente de un conjunto de representaciones sobre los grupos familiares beneficiarios de este Programa. El muestreo teórico que se aplicó de conformidad con la metodología planteada, condujo a la identificación de las siguientes representaciones discursivas sobre la población beneficiaria del PFGB:

Los grupos familiares rurales beneficiarios fueron asumidos como delincuentes o potenciales delincuentes que requieren de la tutela estatal para ser disciplinados;

los grupos familiares objeto del PFGB fueron instrumentalizados como un objeto de exhibición en el terreno del marketing político;

los beneficiarios del PFGB fueron asumidos como menores de edad incapaces de autodeterminación, y al Estado como su acudiente: en suma, se produjo una infantilización de los grupos familiares rurales desde el discurso político para legitimar al PFGB.

También se asumió que los grupos familiares rurales son indistintos y les asisten las mismas necesidades e intereses; por lo que en el discurso oficial se asumió que los grupos familiares rurales viven en comunidades dadas y homogéneas.

Sin embargo, se destacaron dos representaciones discursivas por su funcionalidad en el registro de lo pragmático, a saber:

los grupos familiares rurales fueron identificados como mano de obra rural y

como un instrumento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

Así, bajo las anteriores consideraciones puede concluirse que el discurso político del Gobierno de Alvaro Uribe Vélez, relacionado con la legitimación pública del PFGB, lo constituyó un entramado de falacias ocultas bajo la implementación de estrategias discursivas tendientes a exaltar los fines perseguidos por su proyecto político (la Seguridad Nacional), y, simultáneamente, subestimar los impactos y las consecuencias derivadas de la implementación de sus medios (las consecuencias de vincular a la población civil en actividades que implican una confrontación a los intereses de los grupos armados ilegales).

Los estudios del discurso y el Trabajo Social

El giro lingüístico en las ciencias sociales

El desarrollo de las ciencias sociales de mediados del siglo pasado puede verse como un periodo en el que, simultáneamente, se dio lugar a la deconstrucción de los paradigmas racionalista cartesiano, positivista, mecanicista newtoniano, materialista dogmático y funcionalista parsonsiano (Fals Borda 2003), así como a la emergencia de epistemes alternativas que reconocerían con mayor énfasis la complejidad y la diversidad del mundo social, entre otros atributos ignorados o no abordados con suficiencia por los paradigmas clásicos que orientaron los procesos de producción de conocimiento tecno-científico modernos.

En lo que respecta a los procesos de producción de conocimiento social referido a los estudios del discurso, la literatura técnica especializada destaca dos influencias fundamentales que dan cuenta de su genealogía contemporánea, a saber: los aportes del denominado giro lingüístico - que, junto a la filosofía analítica, en particular desde la obra de Wittgenstein, redefinirían el lugar que el racionalismo había dado al lenguaje- y las contribuciones de la teoría crítica donde se destacan los aportes de la escuela de Fráncfort y de la teoría de la acción comunicativa de Habermas (Pardo 2013; Wodak y Meyer 2003).

Diversas fuentes (como Wittgenstein, Heidegger y Gadamer, entre otros) de alguna manera harían un llamado de atención a las ciencias sociales sobre la relevancia y pertinencia epistemológica de virar hacia los estudios del lenguaje para ampliar las posibilidades comprensivas de lo social (Pardo 2013); y con ello se daría origen a una corriente de pensamiento que a mediados del siglo xx se denominaría en Norteamérica como linguistic turn y que luego se popularizaría bajo el nombre general de giro lingüístico en castellano.

La genealogía del giro lingüístico experimentado en las ciencias sociales del siglo XX puede rastrearse, según Neyla Pardo Abril, en las disertaciones de los filósofos de la ilustración alemana del siglo XVIII, principalmente en las contribuciones generales de Johann Georg Hammann, Johann Herder y Wilhem von Humbolt. Tales contribuciones inauguraron una tradición epistemológica que promovió el desplazamiento de la razón, sustituyéndola por el lenguaje, como centro del análisis del devenir y el acontecer humano, así como del rechazo a la comprensión del lenguaje como simple sistema de signos, con lo que se propuso una reformulación de los paradigmas racionalistas y la emergencia de la era del lenguaje en los estudios sociales, "en la que no solo se pone de relieve una igualdad entre lenguaje y razón, entre hablar y pensar, sino que se establece que en el lenguaje existe una diversidad que da cuenta de distintas perspectivas del mundo" (2013, 23-24).

Según Wittgenstein debe aclararse la función que tiene el lenguaje en los procesos de representación del mundo y de la realidad. Pardo nos advierte que para este filósofo analítico el lenguaje es una:

actividad inmersa en un sistema de prácticas, las cuales constituyen una "forma de vida", que tiene un carácter regulado, comprensible a partir de la observación de las diversas reglas sustentadas en las prácticas mismas. El seguimiento de las reglas implica el uso consistente, es decir, la costumbre. (2013, 22)

Lo que revela el lugar de "las creencias como tras-fondo de las prácticas, en tanto las sustentan y rigen" (2013, 22). De esta manera, se reconoce como uno de los aportes de Wittgenstein a los estudios del discurso contemporáneos, su llamado de atención sobre las creencias para analizar el lenguaje y los procesos mediante los cuales, a través de él, los sujetos prefiguran su propia "imagen del mundo" (1954), la cual ponen en escena mediante prácticas o, diríamos mejor, mediante sus prácticas y recursos discursivos.

Los principales cuestionamientos a las perspectivas positivistas sobre el lenguaje parten del reconocimiento de las creencias y los sistemas de prácticas que están social y culturalmente definidas, como constitutivas y reguladoras de este, y, por esta vía, controvierten el valor de la verdad que en los paradigmas clásicos se asocia más a la autoridad de las fuentes que a su legitimidad social. Con ello se introduce una reflexión por los nexos entre: lenguaje y razón, y conocimiento y poder, que están a la base de las preocupaciones epistemológicas del giro lingüístico y de la teoría crítica, que importarían de manera significativa a la postre a los estudios del discurso contemporáneos.

El giro lingüístico puede asumirse entonces como una corriente epistemológica que incorpora en sí tradiciones de pensamiento diferentes, caracterizadas bajo el denominador de la negación del lenguaje como un elemento subsidiario de la experiencia, como lo establecen los paradigmas racionalistas a los que se opone, para, antes bien, reivindicar la afirmación del lenguaje como fundamento de las percepciones sobre lo real; en suma: no como descriptor sino como productor de realidades.

Más allá de la indagación profunda acerca del origen del giro lingüístico, algo que sobrepasa el alcance de este artículo, interesa aquí recalcar la apertura epistemológica de este hacia lo intersticial en términos teóricos y metodológicos, es decir, hacia los enfoques inter, trans y multidisciplinarios a que dio origen al hacer transversal las preocupaciones por el lenguaje en los estudios sociales, y al establecer una redefinición del valor de la verdad y del quehacer científico en los procesos de producción de conocimiento.

Los planteamientos del giro lingüístico enfatizaron pues la preocupación epistemológica por los nexos entre lenguaje y razón, y conocimiento y poder. En relación con el primer vínculo recalcamos que el linguistic turn descentralizó el lugar de la razón como principal elemento explicativo de la acción social de los sujetos, sustituyéndola por el lenguaje, bajo el entendimiento de este último en una dimensión que no se agota en su definición como mero sistema de signos, sino que lo complejizó ligándolo a las nociones de sistemas de creencias y prácticas socialmente reguladas. Sin embargo, en relación con el segundo nexo conviene recurrir a los planteamientos citados antes de la teoría crítica -con referencia principal a la escuela de Fráncfort- y a los de los estudios sociales del discurso -con referencia principal a la denominada escuela francesa y a las contribuciones de Michael Foucault- para dar cuenta de los vínculos: sociedad y poder, y discurso y poder que son objetos epistemológicos claves para los estudios del discurso contemporáneos.

El Trabajo Social y el giro lingüístico

El recorrido anterior corresponde a un segmento de las fuentes consultadas para la construcción del marco teórico de la investigación que fundamentó este artículo. Dialogar con dichas fuentes abre el camino para el reconocimiento de la pertinencia y la relevancia que tiene para el Trabajo Social participar de procesos de investigación con fundamento en el análisis del discurso en general, y del análisis crítico del discurso político en particular, para, allí, dicho sea, reconocer que comparte con estas corrientes analíticas significativos elementos en común, tales como:

una fundamentación epistemológica y metodológica básicamente interdisciplinar,

una preocupación por develar las asimetrías que median en la configuración del mundo social acompañada de cierta preocupación por formular alternativas de transformación de dichas asimetrías, y

una legitimación del lenguaje de los sujetos como fuente primaria en los procesos de producción de conocimiento.

De esta manera, el binomio Trabajo Social-análisis del discurso puede legitimarse como encuadre epistemológico y metodológico para el desarrollo de proyectos de investigación social, pues tanto esta disciplina como aquella corriente analítica se sitúan en la mainstream que inauguró el giro lingüístico en las ciencias sociales y humanas desde mediados del siglo XX. Sin embargo, infortunadamente, no suele reconocerse la relación Trabajo Social-giro lingüístico en los relatos habituales sobre la historia del Trabajo Social, en donde se ha asignado un origen y un desarrollo posterior en los denominados periodos de la conceptualización, reconceptualización y pos-reconceptualización; relatos en los que la reflexión por la influencia del linguistic turn en el desarrollo del Trabajo Social aparece prácticamente ausente.

Esta notable ausencia del reconocimiento del origen o la consolidación del Trabajo Social en el contexto de la emergencia del giro lingüístico en las ciencias sociales puede definirse hipotéticamente como una auto-negación o un auto-ocultamiento de esta disciplina que le ha llevado a desconocer sus contribuciones en los estudios del discurso. Como un botón de muestra de esta afirmación puede tomarse el ejemplo de la sistematización de experiencias, metodología de investigación social que fue una propuesta construida en su momento gracias a las contribuciones del Trabajo Social: ¿y qué es la sistematización de experiencias sino una metodología epistemológicamente ligada a planteamientos que hoy fácilmente se reconocen ligados a los estudios del discurso? Luego, ¿por qué suele causar un asombroso mutismo cuando se interpela a un trabajador o trabajadora social por su experticia en el terreno del análisis del discurso? La auto-negación y el auto-ocultamiento del potencial epistemológico y de la capacidad metodológica de nuestra disciplina quizás sea la respuesta.

En el fondo, desconocer las contribuciones del Trabajo Social a los estudios del discurso solo es posible a causa de una baja autoestima disciplinar en el seno de este o del desconocimiento por parte de otras disciplinas de su lugar de enunciación. Profundizar en la relación que este campo de estudio guarda con el giro lingüístico en las ciencias sociales sigue siendo una tarea pendiente para poder legitimar con mayor énfasis un lugar para el Trabajo Social en los estudios del discurso contemporáneos.

Conclusiones

La pregunta por el logos del Trabajo Social ha sido el eje central de su devenir histórico como disciplina, la cual ha sido usualmente respondida de manera controvertida y concluida las más de las veces en puntos suspensivos. Las afirmaciones que lo identifican como una disciplina instalada en las fronteras de otras disciplinas y, por lo mismo, subalterna, o aquellas que lo perfilan de manera dicotómica mediante la discusión bizantina de si es más una profesión que una disciplina, o si es a veces una o la otra, son planteamientos que han estado a la orden del día en una re-conceptualización que está inacabada.

No obstante, la consolidación de los enfoques post-estructuralistas en los últimos años en las ciencias sociales (más abiertos al diálogo interdisciplinar que defensores de "feudos" epistemológicos disciplinares cerrados), cuyo origen de alguna manera puede rastrearse en el denominado giro lingüístico, ha abierto un camino para reorientar la pregunta contemporánea por el logos del Trabajo Social en el que se pierde el énfasis en la formulación de respuestas que procuran la definición esencialista de su identidad disciplinar para, antes bien, enfatizar en el reconocimiento de sus capacidades y potencialidades (metodológicas, epistemológicas y conceptuales), acumuladas en el tiempo, que son útiles a la integración, mediante el diálogo interdisciplinar, en procesos de investigación que buscan ampliar la comprensión de lo social previo reconocimiento del carácter complejo20 de lo social.

Conviene advertir la pertinencia que tienen los estudios del discurso en procesos de investigación agenciados desde el Trabajo Social, teniendo en cuenta las definiciones de los estudios del discurso que le sitúan como un campo ecléctico en términos epistemológicos y metodológicos, y en atención a las contribuciones hechas históricamente por el Trabajo Social a las ciencias sociales. Entre esta se encuentran, por ejemplo, el registro de la sistematización de experiencias, los estudios de caso, el trabajo de grupo, los estudios de familia, los estudios de política pública o la educación popular, donde, se quiera o no reconocer así, se ubican preocupaciones que remiten -esencial o tangencialmente- al discurso (preguntémonos si allí donde se apela metodológicamente a una entrevista o a una consulta documental para investigar, cualquiera sea el campo de investigación, ¿no se anticipa una preocupación epistemológica que es fundamentalmente discursiva?).

La investigación realizada permitió concluir que el análisis del discurso, como ámbito epistemológico, y la teoría fundamentada, como escenario metodológico, son pertinentes para el desarrollo de investigaciones (particularmente de aquellas que tienen un alcance descriptivo) cuyo propósito es indagar por las políticas públicas. El reto no es, pues, para el Trabajo Social, comprobar pertinencias, sino demostrar relevancias: el eclecticismo que ha estado presente tanto en los estudios del discurso como en el Trabajo Social puede ser un factor que potencie los procesos de investigación, en cuanto promueve y facilita los diálogos interdisciplinares que son hoy necesarios para ampliar las capacidades de comprensión de lo social, pero también entraña el riesgo siempre presente de la carencia de profundidad: la flexibilidad metodológica y la indeterminación epistemológica llevadas al extremo en virtud de su eclecticismo pueden conducir a una deriva investigativa cuyos resultados, si bien pertinentes, son poco relevantes: sería, como se ha dicho en muchas ocasiones -a veces no injustamente- a propósito de la investigación que hacemos los trabajadores y trabajadoras sociales: como "saber navegar con mucha pericia en un extenso mar que solo tiene cinco centímetros de profundidad".

Las preguntas por el logos del Trabajo Social no han cuestionado su pertinencia disciplinar, sino su relevancia. El reto contemporáneo que tenemos las y los profesionales formados en esta bella disciplina es revertir esta tendencia. En los estudios del discurso se abre una oportunidad para ello.