Introducción

Relatar el desarrollo de las ciudades es contar el peregrinaje de la humanidad, que ha visto en la transformación de la urbe y su ruralidad su propia evolución como ser colectivo, sedentario, trabajador y hacedor de su destino a través del territorio.

Uno de los momentos más destacables de dicho proceso es la Posguerra, tiempo en el que se produce una modificación del Estado como ente único y absoluto del sistema internacional, con la que se otorgan mayores márgenes de maniobra a actores paralelos, inclusive los entes sub-estatales y las corporaciones de capital privado.

Así las cosas, el artículo propone como objetivo verificar si el proceso de inserción internacional de las ciudades colombianas, especialmente de Bogotá, obedece a un progresivo ajuste de la política pública urbana derivada de la aplicación legal y la adaptación institucional de la Constitución de 1991.

Con tal finalidad, el ciclo de tiempo elegido de la historia reciente colombiana se divide en tres fases necesarias para entender las transformaciones del Estado sobre las políticas urbanas y las repercusiones espaciales de la introducción del neoliberalismo en Colombia: 1) periodo de preparación que inicia a finales de los años cincuenta hasta la promulgación de la Carta Constitucional de 1991; 2) periodo de implantación y estabilización desde 1991 hasta el inicio del milenio; 3) periodo de consolidación desde los años 2000 hasta el 2019.

Finalmente, es válido aclarar que, a pesar de que progresivamente se producen indagaciones relacionadas con los estudios urbanos, la investigación sobre procesos de internacionalización de entes subestatales en América Latina sigue siendo reducida.

Por tanto, el documento pretende contribuir a las exploraciones de las realidades urbanas latinoamericanas desde una perspectiva histórica y toma como objeto de estudio una capital que, aunque es catalogada como referente regional, no se circunscribe entre las conocidas ciudades mundiales o globales.

Metodología

En este contexto, se sigue el proceso de reconocimiento normativo de las urbes en Colombia como actores con incidencia internacional, al partir de una revisión documental que emplea el diseño metodológico histórico dentro de la investigación cualitativa.

Elaborado con un diseño descriptivo, recopila información especialmente de fuentes primarias derivadas de documentos oficiales de carácter normativo, y de fuentes secundarias bibliográficas, para reconstruir los antecedentes y orígenes del fenómeno de apertura internacional urbana seleccionada, con base en los criterios de relevancia, autenticidad y autoridad de los entes emisores, en esencia, de actores gubernamentales e informes oficiales con incidencia urbana, sustancialmente las normas distritales y nacionales posteriores a 1950, y los planes de desarrollo de Bogotá, junto con los documentos emanados de los Consejos de Política Económica (CONPES) a partir de 1991.

Repercusiones espaciales del modelo económico en Colombia

Periodo de preparación: de 1950 a 1990

Luego de la Segunda Guerra Mundial, las alianzas que la conjuraron implicaron una cesión de competencias y con ella el debilitamiento del derrotero Estado centrista y el ascenso de nuevos marcos de relacionamiento hacia las figuras de cooperación y asociación. Se relativizaron los conceptos de integridad soberana y territorial de los Estados, y hubo una aceptación progresiva de la interlocución de sujetos antes dependientes, que ahora no derivaban su reconocimiento "ni en de la calidad adscriptiva de soberanía ni de la descriptiva de territorialidad, sino del atributo comportamental de autonomía" (García, 1992, p. 13).

El fenómeno de progresiva aceptación de otros actores internacionales se dinamizará durante las décadas posteriores, aparejado al retraimiento del Estado en la economía y la expansión comercial, que se reflejará en el terreno de las relaciones internacionales. El hecho será abordado en las décadas de los sesenta y setenta por dos escuelas económicas dispares: las posturas críticas marxistas-estructuralistas y la concepción neoliberal. Tales bases teóricas serán determinantes para comprender y predecir el comportamiento internacional, no solo de los Estados, sino de las ciudades como actores relevantes del sistema.

El neoliberalismo económico se fundamentará en una aparente cooperación de actores no exclusivamente gubernamentales que derivan su capacidad de maniobra de la confianza mutua y el intercambio comercial. Mientras que la crítica estructuralista se constituirá con base en la unión internacional de clases y reconocerá la simbiosis directa entre las crisis mundiales, la separación artificial centro-periferia y, en suma, la posición del Estado como artífice de las disgregaciones, distorsiones y desigualdades del sistema económico, lo que a su vez redundará en la necesidad de incorporar otros actores más allá de los acostumbrados Estados centrales.

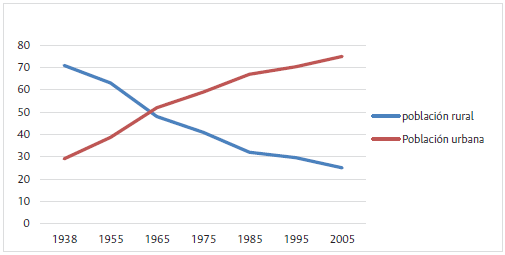

En Colombia, la década de los cincuenta se caracterizó por ser uno de los periodos más inestables y la génesis del conflicto armado actual, preámbulo de las nuevas reformas económicas e institucionales de las próximas décadas. Momento que además tuvo una marcada tendencia prourbana nacional, derivada de la migración y el consecuente incremento de la población, con especial evidencia a partir de los cincuenta, periodo de desarrollo del proceso industrializador (figura 1).

Fuente. Elaboración propia con base en DANE (1993; 2005, p. 22)

Figura 1 Población rural y urbana en millones, 1938-2005

El fenómeno de la migración fue incentivado por los informes de política macroeconómica que recomendaron una reestructuración completa de la administración, que demandaron un retiro progresivo de algunas competencias de intervención económica del Estado y la necesidad de establecer atractivos para el fomento de los desplazamientos de población rural hacia las ciudades (Montoya, 2012, p. 67).

Con esta perspectiva pro migratoria hacia espacios urbanos, se sancionó la Ley 19 (1958), que otorgó competencias al presidente para la celebración de contratos que permitieron descentralizar la prestación de ciertos servicios públicos a cargo de la Nación, lo que reconoció mayores márgenes de autonomía fiscal territorial, derivados de la asignación departamental y municipal de fondos del tesoro nacional.

En el periodo se pasó de una población urbana de 2.7 millones de habitantes, en 1951, a un máximo de crecimiento histórico de 24 millones de habitantes en 1964, con el consecuente despoblamiento de los campos, que hacia el primer tercio del siglo concentraba tan solo el 30 % de la población (Asociación Colombiana para el Estudio de la Población, 1974, p. 36). De la misma manera, el proceso de crecimiento urbano hizo resurgir nuevas ciudades, así, en 1938, solo cuatro centros (Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali) sobrepasaban los 100 000 habitantes; en 1951, este número se elevó a siete; en 1964, a doce centros, que incluían a Pasto, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Cali, Santa Marta, Montería y Manizales, para llegar a más de 27 ciudades a mediados de 1973 (ACEP, 1974, p. 45).

El discurso pro urbano tuvo, además, un impulso por cuenta de la normativa constitucional, durante la vigencia de la Carta de 1886, a partir de la promulgación de tres actos legislativos modificatorios cardinales para la delimitación de nuevos márgenes de autonomía territorial y la profundización de la descentralización administrativa, fiscal y política:

Acto Legislativo 01 de 1968: se desarrolló bajo dos marcos de referencia aparentemente contradictorios: la descentralización y el intervencionismo. La norma establece nuevas competencias a los departamentos, las intendencias, las comisarías y los municipios o distritos municipales, crea el llamado situado fiscal, una herramienta que permitía transferir presupuesto del Estado central a los territorios para la prestación de servicios de salud y educación (Iregui, et al., 2001, p. 38). Dio origen a nuevos entes para la prestación de servicios (denominados entes descentralizados por servicios).

Acto Legislativo 01 de 1986: profundizó la descentralización al introducir la elección popular de representantes locales, específicamente de diputados, consejeros intendenciales y comisariales, alcaldes y concejales municipales y del distrito especial. Estableció mayores márgenes de maniobra para el mandatario municipal, al eliminar su carácter de agente del gobernador y en consecuencia suprimió su control jerárquico en las decisiones municipales.

Acto legislativo 02 de 1987: estableció la limitación para el ejecutivo y el legislativo centrales de disponer de los bienes y rentas de las entidades territoriales, catalogándolas como de propiedad exclusiva, así mismo prohibió disminuciones de participaciones de dichos territorios en los ingresos nacionales.

No obstante, el progresivo reconocimiento de mayores márgenes de autonomía territorial vino de la mano de la cesación en la prestación de servicios básicos por parte del Estado nacional durante la década de los ochenta, esencialmente desde la promulgación de la Ley 12 de 1986, contentiva de las bases de la descentralización administrativa y fiscal de los municipios y del Código de Régimen municipal (Decreto 77 de 1987), que estableció la estructura, organización y funcionamiento de los municipios, asociación de municipios y áreas metropolitanas. Estos instrumentos instituyeron como competencias municipales, entre otras: la prestación de los servicios de saneamiento ambiental, la construcción de infraestructura para salud, educación, suministro de agua potable y el desarrollo del sector agropecuario (Decreto 77, 1987).

Así, las reformas normativas e institucionales del último tercio del siglo, inicialmente implementadas desde los diagnósticos internacionales, especialmente desde el informe Currie (1993, p. 236), serán la preparación para el arribo del modelo que pretenderá conciliar, por una parte, las garantías derivadas del nuevo carácter social del Estado, introducido en la Constitución de 1991, y por otra, el esquema aperturista que inicia de manera paralela y determina los destinos de la nación latinoamericana de las próximas décadas.

Por su parte, la planeación de la ciudad se verá influenciada por la afirmación del llamado nuevo orden económico internacional, que reconoce la intrínseca relación de los asentamientos urbanos en el desarrollo político y social de sus Estados nacionales, base argumental de la Declaración de Vancouver, promulgada en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, en 1976.

Estos principios tendrán efectos en los programas de intervención barrial bogotana de las décadas siguientes, en los primeros intentos de procesos de planeación participativa y en la regulación general de reforma urbana, especialmente en la Ley 9 de 1989. La norma inserta medidas de garantía de derechos, incluye instrumentos jurídicos de protección del espacio público con acciones populares, banco de tierras, la constitución de patrimonios inembargables y la flexibilización de los requisitos de acceso a viviendas de interés social con exenciones del sistema de crédito UPAC2, todo ello en un entorno de preparación para la apertura de la próxima década.

No obstante, el carácter social de la norma fue objeto de innumerables críticas provenientes especialmente de los sectores financieros y de la construcción (entre ellos las corporaciones de ahorro y vivienda), lo que impidió que se hiciera efectiva. El desmonte iniciaría con la aprobación del Acuerdo 6 (1990) que reguló el uso del suelo capitalino y dio "lugar a una normativa más ajustada a la creciente consolidación del mercado inmobiliario" (Montoya, 2012, p. 411). Norma que facilitó la intervención directa de los agentes privados en el territorio urbano con los límites mínimos de zonificación ante impactos ambientales, sociales y urbanísticos, y suprimió con ello las principales competencias de planificación territorial del Estado.

De acuerdo con Rodrigo Cortés, en este periodo se hizo más patente la conflictividad de dos ópticas:

La primera concibe la ciudad como el espacio indispensable para el desarrollo económico en condiciones modernas -la producción industrial- que busca organizar el espacio urbano como estructura funcional de soporte para las actividades de producción, intercambio y consumo; [...] La otra entiende a la ciudad como el objeto a producir en términos capitalistas, es decir se fundamenta en la producción (capitalista) del espacio urbano, a través de la industria de la construcción. (Cortés, 2000, p. 134)

Periodo de implantación y estabilización: de 1991 a 2000

El fin de la década de los ochentas marcaría un punto decisivo en América Latina para la integración definitiva de los parámetros de la apertura, ahora en normas de carácter constitucional que incorporarán los ingredientes del modelo de intervención neoliberal que incluyeron mayores posibilidades de privatización de servicios, libre competencia, independencia de la función de la banca central, inversión extranjera, descentralización y autonomía territorial.

Colombia se encontraba de nuevo sumida en una profunda crisis institucional, y la Constitución Política emanada de dicho contexto pretendió recuperar el crédito en las autoridades nacionales y conjugar los reclamos sociales con la introducción del concepto de Estado Social de Derecho, que establece una vinculación estatal a la hora de prestar servicios específicos y reitera sus competencias regulatorias y de control de la economía con privilegio de las necesidades de los ciudadanos. El esquema constitucional obedecía a la misma lógica neoliberal de retiro del Estado y paulatina reducción del gasto público, que irradiará a todo el ordenamiento jurídico.

Así, paulatinamente se modificarán los objetivos de la planeación territorial hacia la conformación de una urbe competitiva y ejecutora de normativas favorables para la localización, asentamiento y mantenimiento de la inversión extranjera en su territorio. La Carta de 1991 ubicó el asunto urbano y el territorio como el eje de la política nacional. La norma parte del concepto de primacía urbana histórica de Bogotá; en este marco se reincorpora la categoría de Distrito Capital con implicaciones en el planeamiento y distribución de recursos y en la determinación de usos del suelo. Para ello se apelaría a figuras que buscaban la distribución de cargas públicas y la incorporación de nuevas formas de gobierno empresarial, con el rótulo de descentralización territorial, administrativa y fiscal. El programa de desarrollo municipal proponía que los entes territoriales manejaran instrumentos y metodologías gerenciales probadas con éxito en el sector privado y que "no tenían por qué estar ausentes de la gestión municipal" (Departamento Nacional de Planeación, 1993, p. 421).

Por su parte, la transferencia de atribuciones del Estado en el tema de la prestación de servicios en los territorios, se consolidó en los planes de desarrollo, que fijaron la base para la distribución de competencias en los distintos niveles de la administración, erigidos sobre los principios de cooperación, concurrencia y subsidiariedad. Dicha cesión competencial "no se tradujo en efectivo traslado de recursos para el cumplimiento de las nuevas funciones por los entes municipales y departamentales" (Vargas, 2013, p. 266).

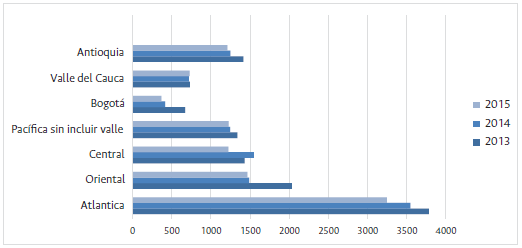

Así, el precario control del ente central sobre la administración de los dineros y la inconveniente regulación de gastos y de ingresos agravaría la situación de disparidad en el desarrollo territorial, fenómeno que sumado a las repercusiones de un prolongado conflicto interno constituiría en obstáculo para la equidad en el acceso efectivo a servicios y bienes, con efectos en la décadas ulteriores, tal como evidencian los índices de pobreza multidimensional durante los años 2013 a 2015 (figura 2).

Fuente. Elaboración propia con base en DANE (2016a; 2016b).

Figura 2 Índices de pobreza multidimensional en las regiones, en miles de habitantes, 2013-2015

El argumento de la ineficiencia del Estado en la prestación de los servicios y la precaria vigilancia sobre la gerencia de los dineros facilitará la incorporación de organismos de naturaleza privada que paulatinamente contarán con más alternativas para vincularse a los procesos de administración de recursos en los territorios, en un contexto cada vez más flexible con la inversión extranjera, que encuentra asidero en la Constitución y en regulaciones subordinadas como los Decretos 517 de 1995 y 1295 de 1996; normas que

Suprime(n) las autorizaciones previas que requerían las inversiones tanto en servicios públicos; permite(n) la reinversión de capital suplementario a las sucursales de empresas extranjeras; (y) autoriza(n) a los fondos institucionales extranjeros la adquisición de títulos provenientes de un proceso de titularización inmobiliaria. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1998)

Regulaciones que se complementarán con las normas de atracción de inversión, especialmente la Ley 49 de 1990, que establecía amplias reducciones a los impuestos para importaciones y la Ley 50 de 1990 sobre flexibilización laboral y privatización del sistema de seguridad social, entre otros grandes alicientes para la radicación del capital en el territorio colombiano (Uprimny, 2001, p. 305).

De esta manera, el modelo neoliberal constitucionalizado o el constitucionalismo neoliberal (Álvarez, 2006, p. 248) facilitará el desarrollo de nuevas perspectivas para la internacionalización y la integración, no solo entre sujetos estatales, sino de nuevos actores como las ciudades. Así,

Las empresas que operan a escala transnacional quieren que las funciones aseguradas tradicionalmente por el Estado, sobre todo la garantía de los derechos de propiedad y los contratos, continúen siéndolo. Creen que el Estado posee, en este dominio, una capacidad técnica y administrativa no reemplazable, de momento, por ninguna otra institución; más aún: esta capacidad se sostiene por el poder militar, por un poder mundial, en el caso de ciertos Estados. Esta garantía de los derechos del capital la aporta un cierto tipo de Estado, una cierta concepción de los derechos del capital, un cierto tipo de régimen legal internacional. (Sassen , 2002. p. 2)

En suma, el modelo no solo incidirá en la planeación y la administración del territorio, sino que afectará y determinará la estrategia de participación exterior de las urbes, que pretenderán emular los manejos empresariales del sector privado. En Bogotá, se implementarán varias disposiciones para fomentar la atracción y la competitividad, inclusive la conformación de un aparato institucional enfocado en la publicidad de los beneficios del territorio capital.

Derivada de esta estrategia se destacan los trabajos desarrollados durante 1991 y 1995 por el grupo coordinado por el economista Edgar Moncayo, dentro del estudio Misión Bogotá Siglo XXI, de 1993, documento que será insumo para la fijación de derroteros de la política pública de la próxima década, en temas tan variados como mercado laboral, entorno económico, transporte y renovación urbana. De dicho proceso se nutrirá el Plan estratégico Bogotá 2000, de 1997, que reunió a múltiples actores de diversos sectores, al vincular a más de 400 organizaciones civiles. En el documento se planteó la necesidad de construir una imagen erigida en el conocimiento de la ciudad y el sentido de pertenencia, y se propuso el desarrollo de la productividad mediante la modernización de sistemas de transformación de materias primas, conectividad, telecomunicaciones, infraestructura vial y calidad de los servicios al inversor, con especial énfasis en la divulgación de eventos culturales y artísticos de la ciudad, como Rock al parque. En este contexto modernizador nace la Ley 388 de 1997, que incorpora, además de los conceptos de democracia participativa y espacio público, el de atracción, que incluye la creación de marca como prioridad de gobierno de la ciudad.

En el mismo sentido, se inserta el concepto de planeación estratégica, que propuso solucionar los excesos del mercado con la compartición de responsabilidades entre diversos actores de la ciudad, e introduce tres elementos básicos como bases de política pública: la connotación de ciudadanos/consumidores, la competencia territorial y el mercadeo urbano (Bryson, 2011, p. 55).

La Ley 388, entonces, inserta nuevos principios de gobierno y precisa las competencias de los diversos niveles de la administración en el manejo de su territorio, por medio de los planes de ordenamiento municipal y de desarrollo metropolitano. La norma parte de un nuevo tratamiento del tema urbano, la función ecológica y la sostenibilidad ambiental como base de distribución del suelo. Argumento que es utilizado para la eliminación de la ocupación irregular del espacio público y el consecuente desalojo de comerciantes informales procedentes, en su mayoría, de estratos socioeconómicos bajos.

Durante el periodo son relevantes para nuestro estudio, los informes elaborados por la firma Monitorio, de Michael Porter, creador de la lógica de la competitividad global. Para el caso de Bogotá, se parte de la premisa de la falta de visión sobre lo que la ciudad "quiere ser y donde quiere posicionarse en el mundo" (Cámara de Comercio, 1998, p. 109), en suma, la ausencia de un pensamiento estratégico coherente y explícito. Orientación que es visible en los planes de desarrollo económico y de obras públicas, con repercusiones en la gestión pública y los mecanismos de atracción de inversión, así como el perfeccionamiento y diseño de estrategias de publicidad de la ciudad, tal como veremos a continuación.

El primer plan destacable del periodo es "Formar ciudad", del alcalde mayor Antanas Mockus, en vigor en los años 1995-1998 y promulgado por el Decreto 295 de 1995; el documento se estructura a partir de seis prioridades: cultura ciudadana, medio ambiente, espacio público, progreso social, productividad urbana y legitimidad institucional. Se destaca por plantear de manera inicial la importancia de la construcción de una imagen de la ciudad que se derive del concepto de cultura ciudadana3, marco del cual emanarían tres campañas desarrolladas por la administración para incentivar el conocimiento del territorio y el sentido de pertenencia: "Bogotá está en juego", "Por una ciudad al alcance de los niños" y "Bogotá coqueta"; esta última, directamente implicada en el reconocimiento de la identidad en el territorio. Se plantea una estrategia de personificación de la ciudad, en la que se utilizan como herramientas, el embellecimiento urbano, la recuperación del espacio público y el respeto de las normas por los ciudadanos. Así mismo, pretendió renovar el orgullo por la urbe, al "cambiarle la imagen a la ciudad y proyectarla internacionalmente. [...] ponerla en los circuitos turísticos de todo el mundo (Mockus, 1996, p. 5).

A continuación, bajo el primer gobierno de Enrique Peñalosa, durante los años 1998-2001, se presenta el plan de desarrollo "Por la Bogotá que queremos" (Acuerdo N.° 6 del 8 de junio), que pretende incidir en la construcción de una capital que se inserte en el contexto globalizador, enfocándose en los sectores de desmarginalización, interacción social, ciudad a escala humana, movilidad, urbanismo y servicios, seguridad y convivencia, y eficiencia institucional. Así mismo, incorporó la visión de la promoción de la ciudad y la construcción de políticas públicas locales, al establecer su potencialidad como mecanismo para la atracción de inversión y el fomento a las exportaciones. Durante el periodo de gobierno se impulsó una estrategia comunicativa y publicitaria de la imagen de Bogotá, que pretendía ubicarse como marca distintiva. Con el nombre "Bogotá, 2600 metros más cerca de las estrellas", la administración Peñalosa esperaba, por una parte, obtener reconocimiento internacional por los elementos distintivos del territorio, y, por otra, incentivar el desarrollo de una identidad propia. El periodo de Peñalosa se destacó por sus ingentes inversiones en el embellecimiento de la ciudad, al identificar el mobiliario urbano como indicador de desarrollo y foco de atracción de la inversión. Así mismo, incentivó los procesos de cooperación internacional. Con este derrotero se liga,

La internacionalización con el desarrollo de diferentes megaproyectos de infraestructura, como el sistema integrado de transporte masivo Transmilenio, el sistema distrital de parques, el sistema distrital de bibliotecas, las ciclo rutas, el banco de tierras y la construcción y mantenimiento de vías y espacios públicos. (Tickner et al., 2013, p. 24)

Aunque en el largo plazo el plan de gobierno procuró incidir en la construcción de una ciudad que se insertara en el contexto globalizador, enfocándose en los sectores de desmarginalización, interacción social, ciudad a escala humana, movilidad, urbanismo y servicios, seguridad y convivencia y eficiencia institucional, en definitiva se identificó claramente con un refinamiento de la planificación neoliberal territorial, que pretendió conciliar, por un lado, la protección del espacio público (Presidencia de la República de Colombia, 1998), y, por otro, la vinculación de la sociedad civil por intermedio de la democracia participativa (Conejero, 2003, p. 30).

Una amalgama entre la cultura y el sentido de pertenencia con "los intereses del capitalismo pos-fordista, incluyendo la incorporación de las manifestaciones culturales como mercancías, la liberalización plena del mundo económico, incluida la del mercado inmobiliario y la cesión de su control al sector privado" (Montoya , 2014, p. 26). Tendencia que se correspondía con la creación de organismos nacionales direccionados al fomento de las relaciones internacionales después de la apertura, como la Consejería para la Nación, luego denominada Consejería para la Nación y las Relaciones Internacionales, inicialmente enfocada al desarrollo de esquemas de cooperación internacional, y la Consejería de la Región y la Competitividad, que luego formará parte del Departamento Distrital de Planeación.

Periodo de consolidación: de 2000 a 2019

El último lustro del siglo xx significó para los entes locales y para el Estado en general, un momento de importantes ajustes fiscales y organizacionales en el marco de la implementación de las reformas de segunda generación4, erigidas sobre los principios de competitividad, reducción del Estado y relevancia del territorio como espacio de circulación del capital. Para la estructura de la administración pública, la reforma vino de la mano con el postulado de Estado empresarial, la descentralización y la participación (Presidencia de la República, 2002). Para las entidades territoriales, las cargas de la compartición de los requerimientos del pago de la deuda y de las provenientes de la asunción de nuevas competencias en los lustros anteriores, junto con el agravamiento de los fenómenos de violencia, provocarían una reforma profunda a las transferencias mediante las leyes 549 y 550 (1999) y 617 (2000). Estas reformas facilitarían asumir el control y la administración de los recursos por empresas financieras que fungirían como acreedores, con la supervisión limitada del Ministerio de Hacienda Nacional. Así las cosas, el proceso de transferencias se delimitó entre los distintos niveles de la administración con la reforma al Sistema General de Participaciones, promovida con la Ley 715 (2001), que permitió a su vez, articular los "esquemas empresariales con el manejo de política pública" (Restrepo y Cuéllar, 2006, p. 403).

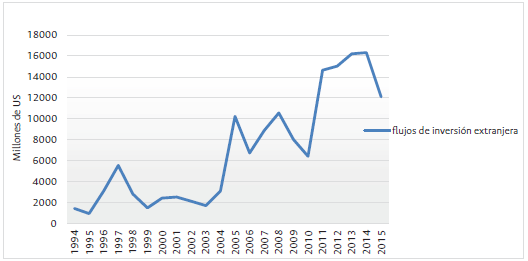

Sin embargo, la tendencia constitucional prodescentralizadora de nuevo no incluyó ni los aspectos tributarios ni las más importantes decisiones económicas y políticas con incidencia en los territorios, que permanecerán en el sector central. Un ejemplo de la contradicción aparente entre centralización y descentralización, predicables del modelo económico neoliberal de la Constitución colombiana. En el periodo, se dinamizan figuras como las zonas francas5 -una utilización del territorio para la "competitividad"- que otorgan beneficios tributarios y la concesión de márgenes más flexibles para la aplicación de normas laborales, lo que arroja un notable incremento de la inversión extranjera (IED) (Hawkins, 2011, p. 24)6, tal como se aprecia en la figura 3.

Fuente. Elaboración propia con base en Banco de la República (2005; 2015).

Figura 3 Flujos de inversión extranjera, 1994-2014

En este contexto, Colombia se situará en el "segundo lugar de acuerdo con la cantidad de reformas hechas a favor de la actividad empresarial (Banco Mundial, 2005) y el quinto país que más ventajas y protecciones dio a los inversionistas en 2010" (Hawkins, 2011, p. 8). A su vez, la política de seguridad democrática, implementada en el gobierno de Álvaro Uri-be Vélez (2002-2010), presenta un grupo de medidas tendientes a incrementar los niveles de atracción y competitividad del territorio, enmarcados en varios documentos de política nacional por intermedio del Consejo de Política Económica y Social (CONPES), entre los que se destacan:

CONPES 3256 de 2003: sobre políticas y estrategias para la gestión concertada del desarrollo de la región Bogotá-Cundinamarca. Se concentra en los temas de apoyo a la infraestructura, para su articulación con el entorno regional, y la asociación de diversos niveles de gobierno y el sector privado (Departamento Nacional de Planeación, 2003, p. 11).

CONPES 3305 de 2004: establece los lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano. Parte de un diagnóstico de la situación territorial colombiana catalogada como una de las más urbanizadas, con alrededor de 32 millones de habitantes en zonas urbanas, con un estimativo del 72 % de la población nacional (Departamento Nacional de Planeación, 2004, p. 15).

Posteriormente, se establece la necesidad de la configuración de una política nacional de desarrollo urbano erigida en la continuidad, la articulación y la sostenibilidad ambiental como factor cardinal para la eliminación de factores de pobreza local, en un modelo de ciudad densificada y compacta (Departamento Nacional de Planeación, 2004, p. 13). El énfasis de los planes de desarrollo del Ejecutivo nacional de los últimos gobiernos tendrá claras repercusiones en los planes de internacionalización de las urbes centrales, alrededor de los conceptos de confianza inversionista y competitividad.

A dicha modernización se vincularán las ciudades calificadas como "las mejores para hacer negocios en América Latina" (Cámara de Comercio de Bogotá, 2014), que continuarán el proceso de robustecimiento como centros de concentración y centralización de los flujos de capital; no obstante, la tendencia simplemente continuó el patrón de primacía urbana dinamizada desde el periodo industrializador de fines de la década de los setenta e inicios de los ochenta. Así las cosas, los espacios urbanos colombianos, además de ser lugares centrales de toma de decisiones administrativas y focos de suministro de bienes regionales (sus competencias tradicionales), a partir del desarrollo neoliberal se consolidarán como megalópolis de prestación de servicios, especialmente financieros, conformarán una jerarquía urbana derivada de los atractivos normativos e institucionales para la inversión y asentamiento de capital.

En la capital asumió Antanas Mockus su segundo periodo de la alcaldía, bajo el nombre "Bogotá para vivir todos del mismo lado, 20012004" (Decreto 440 de 2001). Su plan de gobierno estableció como prioridad la consecución de una "ciudad económicamente competitiva en producción de conocimientos y servicios", y para ello precisó la necesidad de continuar las labores de metropolización de Bogotá en contacto con sus territorios municipales vecinos, al crear la Mesa de planificación regional. Dicho desarrollo tuvo como marco de referencia, el incremento de la competitividad y la productividad regional desconcentrada, derivada de la integración física, social y económica de Bogotá con los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, un territorio de 25 797 kilómetros cuadrados y 8.7 millones de habitantes.

Paralelamente, durante el segundo gobierno de Antanas Mockus se impulsó desde el plan de desarrollo y obras públicas, la conformación de sectores específicos de la ciudad con amplia vocación productiva, direccionados hacia la promoción exterior de la urbe y la atracción de inversión extranjera. Un ejemplo de dicha política lo constituyó el plan Anillo Innovación, creado bajo el Decreto 469 de 2003, en un perímetro de aproximadamente 779.10 hectáreas de área bruta, que cobijó un espacio intermedio entre el Aeropuerto Internacional El Dorado y el Centro Internacional, en cuatro localidades: Puente Aranda, Fontibón, Teusaquillo y Los Mártires. El área fue seleccionada por la existencia de varios terrenos sin uso y por la gran concentración productiva e industrial de la zona, sumada las facilidades de las conexiones con los mercados mundiales, los bajos costos de traslado, comercio y oferta de servicios, así como la vocación amplia de usos del suelo (Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2002, p. 15). En suma, un espacio ideal para la creación de aglomeraciones productivas y clústeres o "Concentraciones geográficas de compañías interconectadas, de surtidores especializados, de abastecedores de servicios, de empresas e industrias relacionadas, y de las instituciones asociadas" (Michael Porter, 1998, pp. 77-90). Dichos proyectos se desarrollarán durante los próximos gobiernos.

Dentro de los cinco ejes en los cuales se estructura el plan, se destaca la consolidación de la integración territorial regional (Alcaldía de Bogotá, 2004, art. 4, p. 11), así como el reconocimiento de la necesidad de incidir en procesos de integración internacional y redes urbanas, al crear una instancia para la orientación y ejecución de la política y los programas de relaciones internacionales.

El proyecto se acompasó con el Consejo Regional de Competitividad, un organismo de tendencia "empresarista", impulsado por la Cámara de Comercio de Bogotá. No obstante, el proyecto encontró varios escollos derivados, no solo de los temores municipales del llamado "peligro de Bogotá" (Goúeset, 2005, p. 72) para los márgenes de autonomía de sus municipios vecinos y aún las implicaciones de una posible expansión de la metrópoli, lo que se sumó a las dificultades normativas para la creación de una nueva entidad territorial sin la existencia de una ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT). A continuación, bajo la alcaldía mayor de Luis Eduardo Garzón se promulgó el plan de desarrollo "Bogotá sin indiferencia, un compromiso contra la pobreza y la exclusión" para el periodo 2004-2008 (Acuerdo 119 de 2004). Durante este periodo, con el Acuerdo 257 de 2006 se efectuó una reorganización de las entidades del distrito y se produce una amplia reforma administrativa que pretenderá, mediante la reasignación de funciones en los distintos organismos distritales, profundizar la descentralización y evitar la duplicación de atribuciones.

La internacionalización implicó la reasignación de competencias del Departamento distrital de Planeación en tres entidades: la Secretaría de Hacienda, encargada del manejo de flujos de cooperación y el manejo de la banca multilateral; la Secretaría Distrital de Planeación: para el desarrollo de políticas y planes de internacionalización; y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, encargada de la proyección económica y comercial. El mercadeo urbano se enfocó en la publicidad y la imagen de la ciudad; el periodo se volcó hacia la divulgación de una ciudad moderna, humana, participativa, con justicia social y atractiva para la inversión, gracias a las facilidades de asentamiento de capital que se gestaron en los gobiernos anteriores, y optó por el desarrollo del sector turístico y la generación de conocimiento de la ciudad. Continuó con el modelo de metrópoli abierta y competitiva, materia prima de los enfoques de mercadeo urbano, esta vez con un viraje hacia la promoción de la urbe y la atracción de la inversión, junto con la construcción de una imagen "compartida" de ciudad amigable y confiable, que fue también tarea de los gobiernos de sus antecesores y derrotero plasmado en la política distrital de turismo.

El gobierno siguiente, presidido por Samuel Moreno, seleccionó el rótulo "Bogotá Positiva, 2008-2012" (Acuerdo 308 de 2008) para su plan de desarrollo, bajo los principios de planeación estratégica, con seis objetivos: ciudad de derechos y derecho a la ciudad, participación, descentralización, gestión pública efectiva y transparente, finanzas sostenibles y ciudad global. No obstante, el próximo cambio significativo vino gracias al Plan Regional de Competitividad 2010-2019, en articulación con el departamento de Cundinamarca, que incluyó en cinco estrategias las bases del desarrollo productivo, de la sostenibilidad, de la infraestructura y la promoción internacional de la urbe en la próxima década, organizadas en tres niveles de ejecución: trasversal, sectorial y subregional.

Específicamente, el segmento de apertura exterior fue incluido en el nivel trasversal, con los objetivos de diversificar y elevar la oferta de exportaciones de la región, para lograr una mayor internacionalización de las empresas y el afianzamiento de Bogotá y Cundinamarca como "destino turístico para hacer negocios y habitar en ella" (Cámara de Comercio, 2010, p. 40).

Para ello, el documento se concentra en proyectos que promuevan la atracción de capital y favorezcan su asentamiento en el territorio, inclusive incentivos para el aprendizaje de las lenguas extranjeras especialmente el inglés, el fortalecimiento de los conglomerados o clústeres y la facilitación logística y de infraestructura en puertos, aeropuertos y fronteras, junto con la armonización y simplificación de los procesos de importación y exportación. Insiste en la necesidad de configurar una marca ciudad distintiva, acompañada de un diagnóstico del posicionamiento de la urbe. En el periodo, se consolida un esquema institucional para el mercadeo de la ciudad en un marco de colaboración público-privada entre tres entidades: el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) e Invest in Bogotá (IIB), órgano encargado de atraer inversión extranjera directa. A dicho cuerpo institucional se sumaron, durante el periodo siguiente, 2012-2016, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Bogotá Convention Bureau y Corferias, bajo la coordinación de la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales. No obstante, el liderato de las acciones ha sido continuado por la Cámara de Comercio de Bogotá, que asumirá además la secretaría técnica, la asesoría y el apoyo institucional y financiero al ente encargado de la promoción y el impulso de las exportaciones y la atracción de inversión.

En el plan de gobierno "Bogotá Humana", que rigió durante el periodo 2012-2016 (Acuerdo n.° 489 del 12 de junio de 2012), se presentó una nueva mirada del esquema de generación de riqueza con estructuras productivas alternativas y se insistió en la necesidad de desarrollar procesos de inclusión social y ocupación territorial respetuosas del medio ambiente: una densificación verde y sin segregación. Durante el periodo se fortaleció la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales, como entidad autónoma encargada de dicha gestión de la urbe, así como de la coordinación de organismos públicos y privados. El plan de desarrollo estableció las acciones específicas para la visibilidad internacional de la ciudad, desarrolló un nuevo proceso de promoción y mercadeo de la marca ciudad, que incluyó la consolidación de un comité de mercadeo de ciudad y la creación de un logo símbolo, para el cual se contrató a Misty Wells & Zea Asociados, el mismo ente de publicidad privado que creó la marca Bogotá es más, en el gobierno precedente.

Durante la administración se hizo énfasis en el fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional descentralizada, que se intensificó formalmente desde 2012 con la promulgación de la estrategia distrital de cooperación internacional, igualmente se vigorizó la presencia internacional de la urbe en varios escenarios internacionales y redes urbanas, destacándose el Grupo de Liderazgo Climático (C40), la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, Gobiernos locales por la sostenibilidad (ICLEI), la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), la Red de Ciudades Suramericanas (REDCISUR) y la Red global de ciudades seguras de ONU Hábitat.

Posteriormente, Enrique Peñalosa, en su segundo mandato, llamará "Bogotá, mejor para todos" a su plan de desarrollo durante los años 2016-2019 (Acuerdo N.° 645 de 2016). El documento previó que la intervención estatal dotará de mayor capacidad productiva y empresarial a la ciudad, incrementará la competitividad y los ingresos locales, e incidirá en mayores índices de empleo y de inversión extranjera directa. En el periodo se destaca el documento nacional Visión Colombia II Centenario 2019, que insistió en la necesidad de atraer la inversión y recordó los límites competenciales del Estado en los aspectos de planeación, promoción, regulación y control y las nuevas atribuciones de los territorios y los actores privados en estos sectores, para que la Nación se concentre en la "definición de políticas, la promoción y la asignación de recursos, y los entes territoriales y el sector privado serán los ejecutores" (Presidencia de la República, 2010, p. 55).

Finalmente, el proyecto regional "Bogotá, región innovadora 2025" nace del mismo concepto de especialización inteligente y parte de idénticos presupuestos, con el objetivo de descubrir los puntos fuertes económicos de la zona, diagnosticar las necesidades y falencias de competitividad, definir la vocación productiva futura, determinar los activos exclusivos de la región Bogotá-Cundinamarca y lograr una mayor articulación con los actores privados generadores de inversión.

Conclusiones

El recorrido por el proceso histórico ha permitido constatar las transformaciones normativas, administrativas, institucionales y económicas que ha sufrido el Estado colombiano en el camino para adaptarse a las exigencias de modelo neoliberal, que fue introducido de manera constitucional en la Carta de 1991. Dicho esquema aperturista, flexible a los flujos de capital, proclive al incremento de la presencia del sector privado en el cumplimiento de labores otrora públicas, ha implicado, además, nuevas maneras de concepción del espacio y de relacionamiento territorial. En este sentido, la ciudad de Bogotá se ha posicionado como el referente, especialmente a partir de las normas de reforma urbana de finales de los ochenta, que incorporaron los modos privados de administración empresarial (gobernanza estratégica), así como las herramientas de publicidad; inclusive, su mismo modo de ser concebida como un producto comercializable que debe competir con otros de su misma clase en un mercado mundial urbano que impone ganancias a los de mayor recordación y pérdidas para aquellos que no pueden escalar la jerarquía.

En el recorrido efectuado, hemos podido constatar que el Estado colombiano, al incorporar las recomendaciones de los informes de diagnóstico macroeconómico de la década del cincuenta, amplió los márgenes de injerencia del capital privado en los planes de gobierno y política pública, usó modelos genéricos de administración de origen empresarial, así mismo, coordinó el esquema de direccionamiento y asentamiento de capitales en las ciudades principales. La consolidación normativa e institucional definitiva se produjo a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991. Estas transformaciones administrativas implicaron para las ciudades colombianas asumir un nuevo rol derivado de la política nacional de descentralización y competitividad, y fueron el prólogo de la tendencia pro internacionalista de los planes de desarrollo municipales.

Con la batuta de la carta constitucional, el modelo adoptado por los entes territoriales implicó para Bogotá efectuar una profunda reestructuración institucional y normativa que dio paso a la construcción de una específica política de identidad erigida en la atracción y la competitividad, y permitió la conformación de un aparato enfocado en la publicidad de los beneficios del territorio para la concentración y circulación de flujos de capital, fenómeno definitivo para la internacionalización de la ciudad.

Desde la Misión Bogotá Siglo XXI y el Plan estratégico Bogotá 2000, de la década de los noventa, con los planes regionales de competitividad y el plan Anillo de Innovación, hasta la bitácora de ruta de los próximos cinco años, Bogotá, región innovadora 2025, la capital ha insertado de manera progresiva tales exigencias y estándares internacionales, no solo en los planes de desarrollo económico y obras públicas, sino en los documentos ejecutivos acompañantes, emanados de la Cámara de Comercio de Bogotá, que direcciona el proceso.

La incorporación de los modos privados de administración empresarial (gobernanza estratégica) y la implementación de una agenda de internacionalización en la capital se aplicó en dos fases claramente visibles en planes de gobierno y desarrollo de los alcaldes de las últimas dos décadas: una primera fase (1990-2003) dedicada a la construcción del sentido de pertenencia de los ciudadanos con su entorno urbano, la elaboración de una imagen de ciudad "amable y segura", así como el inicio de un esquema institucional dedicado a la atracción de la inversión y el turismo; una segunda fase (2004-2019) enfocada en el mercadeo y la publicidad de las ventajas de la ciudad como centro de aglomeración, el desarrollo de instituciones con competencias más específicas y la asunción de una política direccionada hacia el posicionamiento de la capital en el escalafón urbano, derivado de su lugar en las clasificaciones mundiales utilizadas como referencia para la localización de los capitales extranjeros.

En suma, tanto en los planes de desarrollo, como en los proyectos distritales y regionales con incidencia se incorporan las bases de relacionamiento internacional, derivados del modelo neoliberal en su versión urbana, fenómeno que repercute en la participación de Bogotá en las redes urbanas y en la relación de la capital con ciudades de similar grado de progreso.

Así, aunque se reconoce el concepto de cooperación interurbana y se reitera el interés en la apertura temática como base de relaciona-miento, los mayores incentivos se concentran en el fomento de la competitividad, la ampliación de los mercados y la obtención de ventajas comparativas derivadas del mercadeo urbano.

La globalización implica grandes cambios en la manera de ser y de concebir la ciudad, no obstante, una de las aristas más interesantes se presenta en el proceso de adaptación del sistema internacional hacia nuevos interlocutores y a la prolongación de la política exterior como parte del gobierno de las ciudades. El reto de comprender este fenómeno debe asumirse al partir de otra perspectiva que permita integrar las necesidades, características e historia propias de cada uno de los territorios y que integre sectores más amplios de la población, con la premisa de que la internacionalización puede ser campo fértil para una nueva concepción del espacio erigido en el concepto de derecho a la ciudad, con la participación y la solidaridad como ejes vertebrales del proceso.

Todo ello para emprender el camino de la necesaria modificación de las bases conceptuales para abordar el fenómeno urbano, remarcando que el problema fundamental en las políticas de proyección internacional y, en suma, una de las causas de las crecientes desigualdades en los territorios se derivan de una cosificada concepción de la ciudad. En resumen, el principal cambio radica en una reconstitución de lo que se entiende por hábitat y ciudad, insistiendo en que la modificación sustancial subyace en una reconstitución de lo que se entiende por hábitat y ciudad en la necesidad de concebir la actividad económica como un mecanismo para la eliminación de las desigualdades y la consecución del bienestar humano, y al proceso de internacionalización como una herramienta necesaria y posible para el logro de estos objetivos.

Por último, se indica que el estudio de los procesos de internacionalización urbana se ha concentrado en Bogotá y en algunas ciudades principales como Medellín y Cali. En las urbes pequeñas e intermedias, el fenómeno está escasamente descrito, lo que pone de presente la necesidad de efectuar evaluaciones que den cuenta de las repercusiones del periodo neoliberal en territorios de menor escala, lo cual es un campo de exploración para investigaciones futuras.