Las Funciones Ejecutivas (FE) constituyen un conjunto de procesos de control que regulan la acción, la cognición y la emoción parar lograr objetivos. Las FE intervienen en situaciones nove dosas y complejas, y actúan sobre otros procesos cognitivos, contribuyendo así al comportamiento adaptativo (Introzzi, 2016; Pureza & Fonseca, 2017) tanto de niños como de adolescentes (Canet Juric et al., 2013; Nigg, 2000), adultos y adultos mayores (Comesaña & García Coni, 2016).

En los últimos 30 años, distintos estudios han destacado la contribución de las FE al desarrollo de habilidades cognitivas, académicas, sociales y emocionales en los niños (Cartwright et al., 2019; Goldin et al., 2014), con efectos significativos en distintos contextos de la vida diaria y especial relevancia en el contexto áulico (Gerst et al., 2017). Las FE son, en gran parte, las responsables de que el alumno logre permanecer en su asiento, prestar atención, adoptar nuevas perspectivas para resolver problemas y recordar reglas importantes. Aquellos niños con mejor funcionamiento ejecutivo apren den más fácilmente, lo que a su vez, proporciona otros efectos positivos indirectos como el gusto e interés por la escuela, el optimismo frente a los fracasos, la motivación y las relaciones con pares y docentes (Korzeniowski et al., 2016; Hofmann et al., 2012). En cambio, los niños con dificul tades de funcionamiento ejecutivo presentan un patrón de comportamiento caracterizado por falta de atención, distractibilidad, olvidos frecuentes, rigidez cognitiva, conductas impulsivas y fallos en la planificación, organización y monitorización de actividades (Alloway et al., 2009). La existencia de diversos fallos en las FE puede interferir con el aprendizaje y generar problemas de conducta. También, la alteración de las FE suele estar presente en diferentes trastornos del neurodesarrollo y en trastornos específicos del aprendizaje (Wilkey et al., 2020; Zelazo et al., 1997).

Debido a la importancia de las FE en el desa rrollo y a su capacidad predictiva sobre el ren dimiento académico y la adaptación al entorno, resulta necesario contar con herramientas válidas que permitan evaluar de una manera simple, sencilla y rápida estas habilidades, especialmente en el contexto escolar.

¿Cuáles son los principales procesos ejecutivos?

Actualmente, la evidencia ha llevado a postular que las FE presentan un factor de varianza común y general, pero también una varianza específica o independiente, lo cual explica la ausencia de una correlación perfecta entre ellas (Miyake et al., 2000). En general, se distingue a la memoria de trabajo, la inhibición y la flexibilidad cognitiva como los principales procesos ejecutivos y sobre los cuales se edifican otras FE de segundo orden que dependen, o son moduladas por las primeras, como la planificación, la resolución de problemas y la organización (Diamond, 2013).

La memoria de trabajo se refiere a la habili dad para mantener información activa en el foco atencional y procesarla simultáneamente (Baddeley, 2012). El niño con problemas en memoria de tra bajo suele olvidar alguna parte en una consigna larga, presentar errores de atención en tareas com plejas y estructuradas y, tienden a ser descritos por sus docentes como niños inatentos y con baja concentración (Alloway et al., 2009). La inhibi ción, por su parte, es la habilidad que interviene de manera directa sobre la conducta, suprimien do o frenando las respuestas fuertes, impulsivas o automáticas que interfieren con los objetivos (Nigg, 2000). Las fallas inhibitorias pueden verse reflejadas en conductas impulsivas, disruptivas y fuera de contexto. A su vez, la inhibición puede responder a una necesidad de regulación interna o externa, es decir, permite detener un comporta miento en curso a consecuencia tanto de un deseo interno como de una imposición externa (e.g., la negativa de un adulto). Finalmente, la flexibilidad cognitiva permite alternar rápida y eficazmente entre distintos pensamientos, acciones y aspec tos emocionales de una situación en función de las demandas específicas del entorno (Malooly et al., 2013). El ambiente en el que vivimos suele ser cambiante y poco predecible, lo cual nos obli ga a efectuar ajustes rápidos para acomodarnos a esas fluctuaciones. La flexibilidad cognitiva ha demostrado ser un predictor del aprendizaje y el éxito escolar (Cartwright et al., 2019).

¿Cómo se evalúan tradicionalmente las FE?

Debido a la independencia entre las FE, cual quier evaluación exhaustiva de estas debería incluir los tres procesos principales, es decir, a la memoria de trabajo, la inhibición y la flexibilidad cognitiva. A menudo las FE se evalúan mediante pruebas basa das en el rendimiento o Test de Ejecución Máxima, en las que se solicita a las personas resolver de la forma más rápida y correcta posible ciertas tareas con distinto nivel de complejidad (Cronbach, 1998). Ejemplos de estos tipos de pruebas son el Test de Clasificación de Cartas de Wisconsin (Wisconsin Card Sorting Test [WCST]; Heaton et al., 2001) o el Test de Stroop (Golden, 1994). Este tipo de medidas resulta útil para analizar indicadores es pecíficos de funcionamiento ejecutivo, tales como la variabilidad intraprueba, la calidad y cantidad de la producción (especialmente en tareas que requieren esfuerzo sostenido), la evocación de material aprendido, la resolución estratégica y la elaboración de respuestas novedosas.

Sin embargo, a pesar de su elevada validez interna, estas técnicas han sido objeto de nume rosas críticas, principalmente, debido a su escasa validez ecológica y el insumo de gran cantidad de tiempo y formación específica que requiere su administración (Gioia & Isquith, 2004). En el ám bito clínico la evaluación de las FE a través de estas medidas requiere varias sesiones, y en el ámbito de la investigación, se necesita de muchos recursos cuando se trabaja con muestras de gran tamaño, dado que su aplicación es fundamentalmente individual. Además, en este tipo de pruebas el evaluador suele asumir un papel directivo (control de tiempo, manipulación de materiales, y demás secuencias que se realizan de manera estricta y estandarizada), lo cual limita la atención que puede dedicarle al registro del comportamiento y de las estrategias que la persona implementa, información relevante para cualquier proceso diagnóstico y de evaluación. Por último, y especialmente en el caso de los niños, cuando este tipo de pruebas se dirige a evaluar procesos cognitivos sujetos a cambios importantes y acelerados durante el desarrollo (e.g., procesos ejecutivos), se observa una importante disminución en sus propiedades psicométricas (Aiken, 2003).

Frente a dichas dificultades presentadas por las medidas de ejecución, una alternativa son los cuestionarios o inventarios, los cuales son técnicas estructuradas, estandarizadas y objetivas. La dife rencia fundamental con respecto a las medidas de ejecución, es que en los cuestionarios ninguna respuesta puede ser calificada como correcta o in correcta, motivo por el que se los denomina como Test de Respuesta Típica. Este tipo de medidas evalúa el comportamiento típico mediante distintas afirmaciones ante las cuales el participante debe indicar su nivel por medio de un formato de res puesta prestablecido (comúnmente de tipo Likert; Cronbach, 1998). Los cuestionarios resultan espe cialmente atractivos para determinados contextos de aplicación como el escolar y la investigación por la economía de recursos que supone su ad ministración, la rapidez y la facilidad vinculada a su puntuación. Una de sus mayores fortalezas, que ha impulsado fuertemente su uso en estos contextos, es que son capaces de realizar predic ciones precisas del funcionamiento de los procesos evaluados (Cartwright et al., 2019), a través de la observación de comportamientos específicos y relevantes vinculados a la vida cotidiana del niño en la escuela y el hogar. Muchos cuestionarios, además, permiten evaluar estos comportamientos, no solo a través de la perspectiva de los niños, sino también, de la de sus cuidadores o docentes (Gioia et al., 2017).

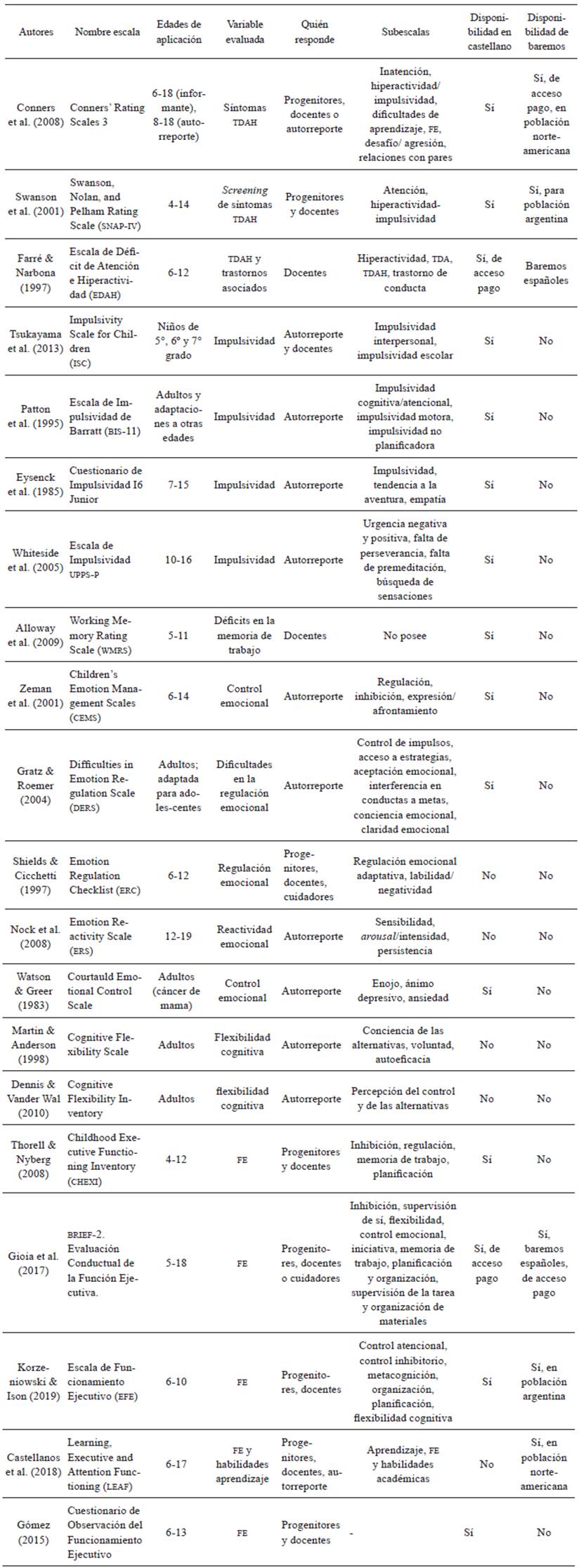

Un rastreo de los principales instrumentos disponibles para evaluar FE en el ámbito interna cional permite apreciar una variada cantidad de instrumentos para medir estas funciones (véase tabla 1). En Argentina, se registra el uso de tres cuestionarios principales. El primero es el Child hood Executive Functioning Inventory (CHEXI; Gutiérrez et al., 2020; Thorell & Nyberg, 2008), que consiste en una escala de 24 ítems para proge nitores y docentes que evalúa el funcionamiento ejecutivo de niños de 4 a 12 años, según cuatro dimensiones: inhibición, regulación, memoria de trabajo y planificación. Este instrumento posee una versión en español de libre acceso, aunque no contempla la dimensión de flexibilidad cognitiva (una de las tres principales FE). El segundo es el BRIEF-2 o Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva (Behavior Rating Inventory of Executive Function;Gioia et al., 2017). Se trata de un cues tionario de 63 ítems que evalúa el funcionamiento ejecutivo de niños y adolescentes (5-18 años) a través del reporte de sus progenitores y docen tes. Brinda información de nueve dimensiones: inhibición, supervisión de sí mismo, flexibilidad, control emocional, iniciativa, memoria de tra bajo, planificación y organización, supervisión de la tarea y organización de material; además de tres índices generales de regulación: cognitivo, conductual y emocional; y un índice total de FE. Sin embargo, el acceso al instrumento es pago y los baremos de la escala fueron realizados sobre población española. Por último, el tercer instru mento es la Escala de Funcionamiento Ejecutivo (Korzeniowski & Ison, 2019), desarrollada en Ar gentina y que evalúa la percepción de progenitores y docentes acerca del comportamiento presentado por niños de entre 6 y 10 años al realizar tareas que demanden control ejecutivo. Posee 30 ítems divididos en seis subescalas: control atencional, control inhibitorio, metacognición, organización, planificación y flexibilidad cognitiva. Sus propie dades psicométricas han demostrado ser adecuadas y se cuenta con evidencia de su funcionamiento en población argentina, así como con puntos de corte (screening) de posibles dificultades en cada componente de las FE. Una importante limitación de esta medida es que excluye la evaluación de la memoria de trabajo.

Tabla 1 Revisión de instrumentos de evaluación de FE

Nota: FE = funciones ejecutivas; TDA = Trastorno por Déficit de Atención; TDAH = Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

Además de los tres instrumentos mencionados, y los vistos en la tabla 1, no se registran otras esca las o cuestionarios que incluyan el rango de 8 a 12 años de edad, que en Argentina corresponde a los últimos años de educación primaria. Esto resulta llamativo ya que este periodo conlleva cambios evolutivos y contextuales que sientan las bases para un ajuste exitoso en la adolescencia temprana (Huston & Ripke, 2006). Por ejemplo, durante esta etapa los niños se plantean metas y objetivos, re flexionan sobre sus éxitos y fracasos y consolidan diversos procesos de autorregulación (Canet Juric et al., 2013). Dada la importancia de las FE para la adaptación al contexto escolar y social, y para la transición fluida a la adolescencia y la educación secundaria (Panayiotou & Humphrey, 2018), resulta necesario contar con medidas válidas y confiables para su evaluación. Además, la medición de los principales componentes ejecutivos (i.e., memo ria de trabajo, flexibilidad cognitiva, inhibición) debería estar presente en cualquier evaluación psicológica que verse sobre los procesos de con trol y que se efectúe en esta etapa del desarrollo.

Objetivo del estudio

El objetivo de la investigación es desarrollar y validar el Cuestionario de Funciones Ejecuti vas (CUFE), un cuestionario accesible para evaluar las tres principales funciones ejecutivas (memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad cognitiva) en niños de 9 a 12 años y, así, proporcionar valores descriptivos de referencia y evidencias acerca de su confiabilidad y validez. Respecto a la validez, dado que las FE han sido asociadas al rendimiento académico en la escuela primaria (Cortés Pascual et al., 2019; García-Madruga et al., 2014; Korzeniowski et al., 2016), se analizará la relación del CUFE con las calificaciones escolares de los niños en dos de los núcleos prioritarios de aprendizaje escolar (Ministerio de Educación, 2013): Prácticas del lenguaje y Matemática. De manera similar, se analizará la relación del CUFE con dos habilidades académicas que la literatura ha indicado como es trechamente asociadas al funcionamiento ejecutivo (Elosúa et al., 2013; García-Madruga et al., 2014; Malanchini et al., 2019): la comprensión lectora y el cálculo matemático. Se espera que este instrumento constituya una escala válida y confiable, de fácil acceso y adaptada a las características de Argen tina, a fin de que se convierta en una herramienta de aplicación sencilla en contextos tanto clínicos como de otra índole (e.g., educativos, investiga ción). Al igual que otros instrumentos disponibles en Argentina encargados de indagar acerca de otros aspectos cognitivos, el CUFE busca ser una medida de utilidad que dé cuenta de las percepciones de los progenitores/tutores acerca de los aspectos comportamentales observables de las FE en los niños.

Método

Participantes

La muestra estuvo conformada por 269 niños de dos escuelas de gestión pública de zonas resi denciales de la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina). Las edades de los niños com prendieron entre los 9 a 12 años de edad, con un promedio de 11.01 (DE = 1.40) años. Además, los niños se encontraban cursando 4°, 5° o 6° grado de la escolaridad primaria básica. Del total de partici pantes, 53.4 % eran niñas y 45.9 % eran niños. Se consideraron los siguientes criterios de inclusión: estudiantes que no están bajo tratamiento psicoló gico o psiquiátrico, con visión normal o corregida, y que presentan un desarrollo típico, sin déficits ni alteraciones y, sin antecedentes de trastornos del aprendizaje o del desarrollo. También participaron los progenitores/tutores de los 269 niños, quienes respondieron el CUFE y una encuesta sociodemográfica. En el 85.1 % de los casos (n = 229), las respuestas fueron brindadas por la madre. En el resto de los casos, las respuestas fueron dadas por el padre (10.8 %, n = 29), la abuela (1.9 %, n = 5), la madre y el padre conjuntamente (1.1 %; n = 3), la tía (0.4 %, n = 1) o un tutor (0.7 %, n = 2). En fun ción de los reportes de estos progenitores/tutores, se determinó que el nivel socioeconómico de las familias participantes fue principalmente medio y medio-bajo (bajo: 16.7 %; medio-bajo: 28.3 %; medio: 21.6 %; medio-alto: 16.4 %; alto: 2.6 %).

El nivel socioeconómico se calculó utilizando el índice de estatus social de Hollingshead (2011).

Instrumentos

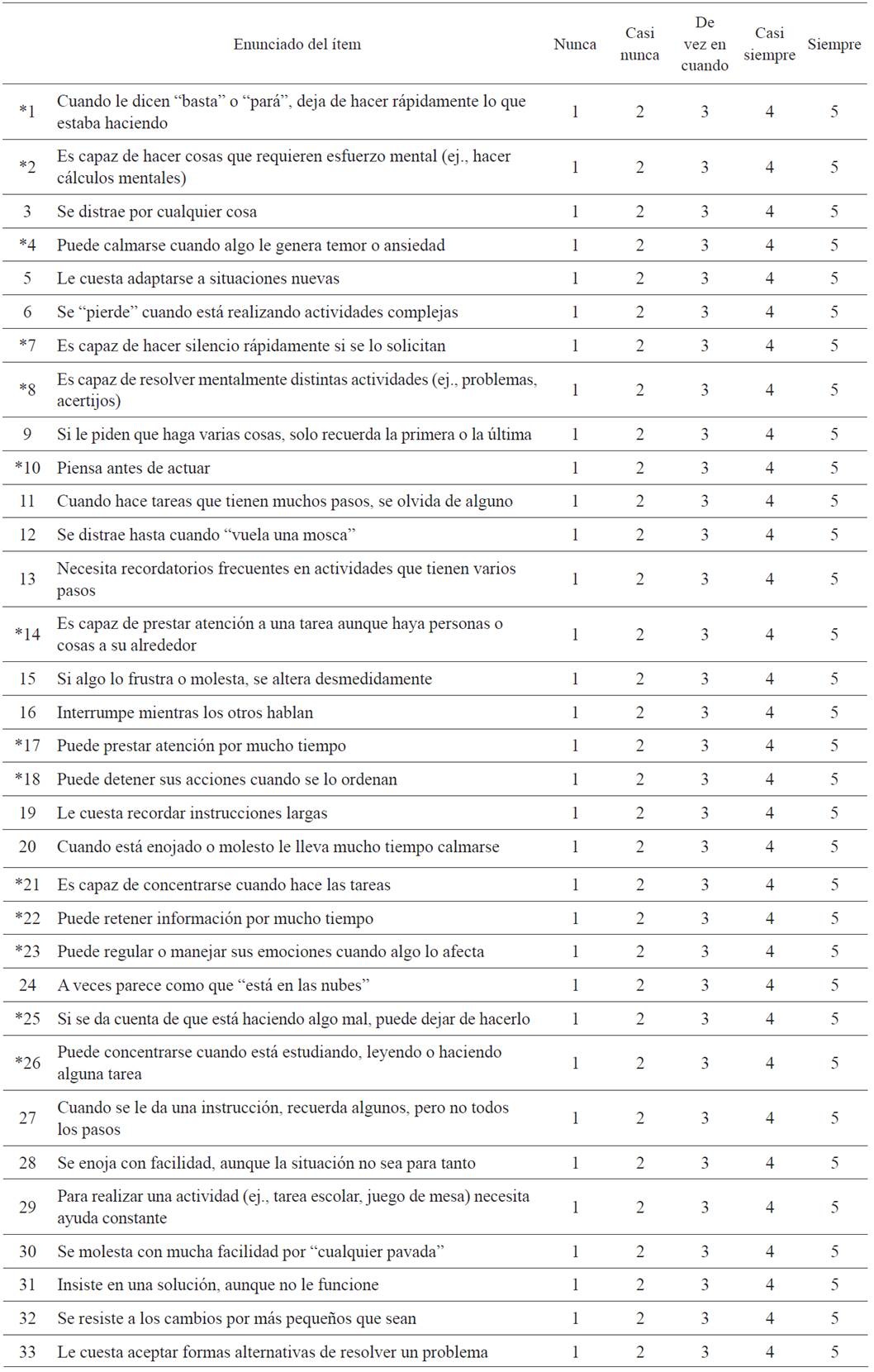

Funciones Ejecutivas: construcción de la escala y selección de los ítems del CUFE. La construcción de la escala se llevó a cabo partiendo de las defi niciones operativas de las principales FE. Para se leccionar, adaptar o redactar los ítems se tuvo como requisito general que estos representaran compor tamientos infantiles observables a nivel cognitivo (e.g., "Puede concentrarse cuando está estudiando, leyendo o haciendo alguna tarea"), conductual (e.g., "Puede detener sus acciones cuando se lo ordenan") y emocional (e.g., "Se enoja con facilidad, aunque la situación no sea para tanto") y que los compor tamientos fueran frecuentes en el contexto escolar y en el hogar. Como requisitos específicos se tuvo en cuenta que los ítems: (a) reflejaran una conduc ta observable por un progenitor/tutor o docente; (b) estuvieran presentados en un lenguaje coloquial sencillo y entendible; (c) estuvieran despojados de descripciones de estados internos no observables directamente; y (d) reflejaran el proceso ejecutivo objeto de evaluación.

Con estos criterios, se seleccionaron para su adaptación distintos ítems de las escalas de FE descritos en la tabla 1, principalmente de los instrumentos CHEXI y BRIEF-2. Adicionalmente, se eligieron y adaptaron ítems de otras escalas no específicas de FE, pero que evalúan conductas o di ficultades asociadas a sus distintos componentes. Se consideraron escalas sobre la presencia de síntomas de TDAH (inatención, hiperactividad, impulsividad), en particular, la escala de Conners (Conners et al., 2008) y la escala SNAP-IV (Swanson et al., 2001). También se consideraron escalas que evalúan la impulsividad en sus distintas dimensiones (cog nitiva, motora, atencional) y dentro de diversos contextos (personal, escolar) como la Impulsivity Scale for Children (ISC; Tsukayama et al., 2013; Zamora et al., 2020), la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11; Patton et al., 1995), el Cuestionario de Impulsividad I6 Junior (Eysenck et al., 1985) y la Escala de Impulsividad UPPS-P (Whiteside et al., 2005). También se consideraron los indicadores del Children's Emotion Management Scale (CEMS; Zeman et al., 2001), la Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004), el Emotion Regulation Checklist (ERC; Shields & Cicchetti, 1997), la Emotion Reactivity Scale (ERS; Nock et al., 2008) y la CourtauldEmotional Con trol Scale (CECS; Watson & Greer, 1983) debido a que miden la capacidad de regular y controlar las emociones. Para la evaluación de la memoria de trabajo se tomaron como referencia ítems de la Working Memory Rating Scale (WMRS; Alloway et al., 2009; Vernucci et al., 2020). Por último, se consideraron ítems de dos escalas de flexibilidad cognitiva para adultos, la Cognitive Flexibility Scale (Martin & Anderson, 1998), y el Cognitive Flexibility Inventory (Dennis & Vander Wal, 2010).

Una vez consultadas y revisadas las escalas anteriores, se procedió a seleccionar los ítems que mejor reflejaban observables de las principales FE, y se adaptaron 46 de ellos teniendo en cuenta los requisitos mencionados. Aunque esta seguía siendo una gran cantidad de reactivos, estos se mantuvieron, dado que se consideró la posibilidad de que más adelante los resultados indicaran la necesidad de eliminar algunos de ellos. Finalmente, se cotejaron similitudes y diferencias con las es calas disponibles para hacer los últimos ajustes a los ítems.

De ese modo los ítems resultantes se revisaron por ocho jueces expertos, quienes fueron seleccio nados bajo el criterio de que tuvieran amplia experiencia en evaluación infanto-juvenil y formación específica en el constructo de FE, su complejidad y multidimensionalidad. Una vez seleccionados los jueces, se presentó a cada uno de estos una planilla en la que se mencionaba el objetivo del estudio, la población a evaluar, el procedimiento utilizado para la construcción de la escala y sus ítems. En la planilla, el juez tenía un espacio disponible en cada ítem para indicar observaciones acerca de su pertinencia, así como la sencillez y accesibilidad lingüística que tuvieran para los progenitores/tu tores y los docentes. Además, se les pidió indicar a qué proceso ejecutivo creían que cada ítem hacía referencia y cuál la relevancia del ítem en relación a aquello que se pretendía medir (es decir, que estimaran si el ítem refería a los aspectos nodales de cada FE). En general, hubo acuerdo sobre a qué escala podía pertenecer cada ítem. Los jueces po dían sugerir cambios, e incluso, la eliminación de un ítem si así lo consideraban (indicando con una cruz la necesidad de eliminar el ítem y la razón). Después, se analizaron las respuestas y se man tuvieron aquellos ítems deseables de conservar según el criterio experto. También se modificaron semánticamente o sintácticamente 12 ítems de la escala. Luego de la toma de datos definitiva y del análisis de la estructura teórica de la escala, no se consideró necesario volver a enviar a la escala para su evaluación por jueces expertos, puesto que se halló coherencia entre lo supuesto teóricamente, lo explicitado por los jueces y la agrupación defi nitiva del cuestionario.

Desempeño académico. Se evaluó por medio de las calificaciones escolares (promedios de todo el año escolar), proporcionadas por los docentes en las asignaturas Prácticas del lenguaje y Matemática.

Comprensión lectora. Se utilizó el Screening de Evaluación de la Comprensión Lectora (Abusamra et al., s.f), el cual contiene dos textos, uno narrativo y otro expositivo con 13 y 12 preguntas, respectivamente, que se responden con un formato de respuesta de opción múltiple de tres opciones: una correcta y dos distractores. Las preguntas del instrumento fueron diseñadas teniendo en cuenta las áreas que evalúa el Test Leer para Comprender (TLC, Abusamra et al., 2010), a saber: personajes, lugar y tiempo, hechos y secuencias, semántica léxica, estructura sintáctica, cohesión, inferencia, jerarquía de texto, modelos mentales, intuición del texto, flexibilidad y errores e incongruencia. El texto narrativo es acerca de un partido de fútbol y el texto expositivo describe características de las vacunas, es decir, contenidos y escenarios ha bituales para los niños. El indicador general de desempeño utilizado fue la cantidad de respuestas correctas para cada texto, el cual ha mostrado ade cuadas propiedades psicométricas (a de Cronbach entre .62 y .69 según lo reportado por Abusamra et al., s.f.).

Cálculo matemático. Se utilizó el sub-test Cálculo Matemático de la Prueba de Logro de Amplio Rango WRAT-3 (Wilkinson, 1993), el cual evalúa las habilidades básicas de conteo, lectura de símbolos numéricos, resolución de problemas y desempeño en cálculos escritos. La prueba con siste en 40 ejercicios de cálculos aritméticos de dificultad creciente. Se computa 1 punto por ca da ejercicio correctamente resuelto y 0 punto por ejercicio incorrecto o no respondido, con un pun taje máximo de 40 puntos. Estudios previos con niños argentinos de entre 9 y 11 años mostraron adecuados niveles consistencia interna (e.g., Alfa de Cronbach = .79, Andrés et al., 2017).

Encuesta sociodemográfica. Se preguntó a los padres el nivel educativo alcanzado por el principal sostén económico de la familia y la ocupación de esta persona. El nivel educativo fue clasificado de acuerdo a la escala de Pascual et al. (1993) y el nivel ocupacional de acuerdo a la escala de grupos ocupacionales de Sautú (1989). Para calcular el nivel socioeconómico de acuerdo con el índice de Hollingshead (2011), los valores del nivel educati vo y ocupacional se multiplicaron por un factor de corrección y luego se sumaron en un único puntaje. Así, los valores obtenidos se pueden clasificar en las categorías: bajo, medio-bajo, medio, medio-alto y alto.

Procedimiento y consideraciones éticas

El presente estudio fue de tipo instrumental (Montero & León, 2007) y presentó un diseño no experimental-transversal (Hernández-Sampieri et al., 2014). La investigación fue aprobada por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina (1614/2017), por las instituciones educativas mediante reuniones informativas con el personal docente y los progenitores/tutores de los niños. Se entregó a los progenitores/tutores una hoja de información y quienes accedieron a participar del estudio firmaron un consentimiento informado. Para participar, los niños también de bían asentir su participación pudiendo abandonar el estudio en cualquier momento si así lo reque rían. La evaluación de la comprensión lectora y el cálculo matemático fue llevada a cabo de manera grupal en un aula de las instituciones educativas a la que asistían los niños; fueron realizadas por un profesional entrenado para tal fin y en presencia del docente responsable del curso. En el caso de las respuestas de los progenitores/tutores al cuestionario CUFE y a la encuesta sociodemográfica, se envió un sobre con ambos protocolos a través del cuaderno de comunicaciones institucionales. Los progenitores/tutores lo respondieron en el hogar y los niños devolvieron las respuestas a los investi gadores a través del mismo medio. Se respetaron los lineamientos del Consejo Nacional de Inves tigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) para el comportamiento ético en las Ciencias Sociales y Humanidades (Resolución N° 2857, 2006), los criterios para la investigación recomendados por la American Psychological Association (APA, 2010) y la Declaración de Helsinki (World Medical Association, 2013).

Plan de análisis de datos

Para estimar la validez interna de la escala, los ítems en sentido inverso fueron recodificados de forma tal que mayores puntajes indicaran mayores dificultades en el funcionamiento ejecutivo. Luego, se realizó un análisis de la correlación ítem-total, y se evaluó el funcionamiento individual de los ítems, aunque todavía ninguno de ellos fue elimi nado en esa etapa. Se testeó la aplicabilidad del Análisis Factorial Exploratorio (AFE) a través de la prueba de esfericidad de Bartlett y el estadísti co Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). El AFE se realizó por medio del programa FACTOR (v. 10.10.03, Lorenzo-Seva & Ferrando, 2020), determinando el número de factores a extraer mediante un análisis paralelo con implementación óptima en función de la matriz de correlaciones policóricas (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010). El método de extrac ción de los factores fue el de mínimos cuadrados no ponderados (ULS), considerado robusto al tra bajar con variables ordinales (Lloret-Segura et al., 2014). La rotación fue la oblicua Promax, asumien do correlaciones interfactoriales (Lloret-Segura et al., 2014). Se conservaron solo los ítems cu yas cargas factoriales fueran mayores a los .32 puntos y cuyas saturaciones en los dos primeros factores presentaran una diferencia mayor a .20 puntos (Lloret-Segura et al., 2014). Con los ítems conservados se realizó un segundo y un tercer AFE siguiendo los mismos métodos y decisiones consi deradas para el primero. La consistencia interna de los factores retenidos fue evaluada mediante alfa de Cronbach (a). La correlación interfactorial se calculó mediante el índice r de Pearson.

Para indagar la validez de criterio, se realizaron análisis descriptivos de cada una de las dimensio nes en cada curso escolar y luego se analizaron las relaciones (r de Pearson) entre estas y variables teóricamente relacionadas con el funcionamien to ejecutivo: (1) en comprensión lectora, (2) en cálculo matemático, (3) desempeño académico en Prácticas del lenguaje y (4) desempeño aca démico en Matemática.

Para finalizar, se analizó la existencia de dife rencias en función del género y el curso escolar para los factores extraídos. Para el género, se trabajó con pruebas t de Student para muestras indepen dientes (la simetría y curtosis de los factores se encontraba entre ± 2, sugiriendo normalidad; y las pruebas de Levene sugirieron homocedasticidad). Para evaluar si existían diferencias en función del curso escolar, se aplicaron pruebas Anova de un favor (nuevamente, la prueba de Levene sugirió homocedasticidad). También se calcularon los estadísticos descriptivos de referencia (media y desvío estándar).

Resultados

Validez interna

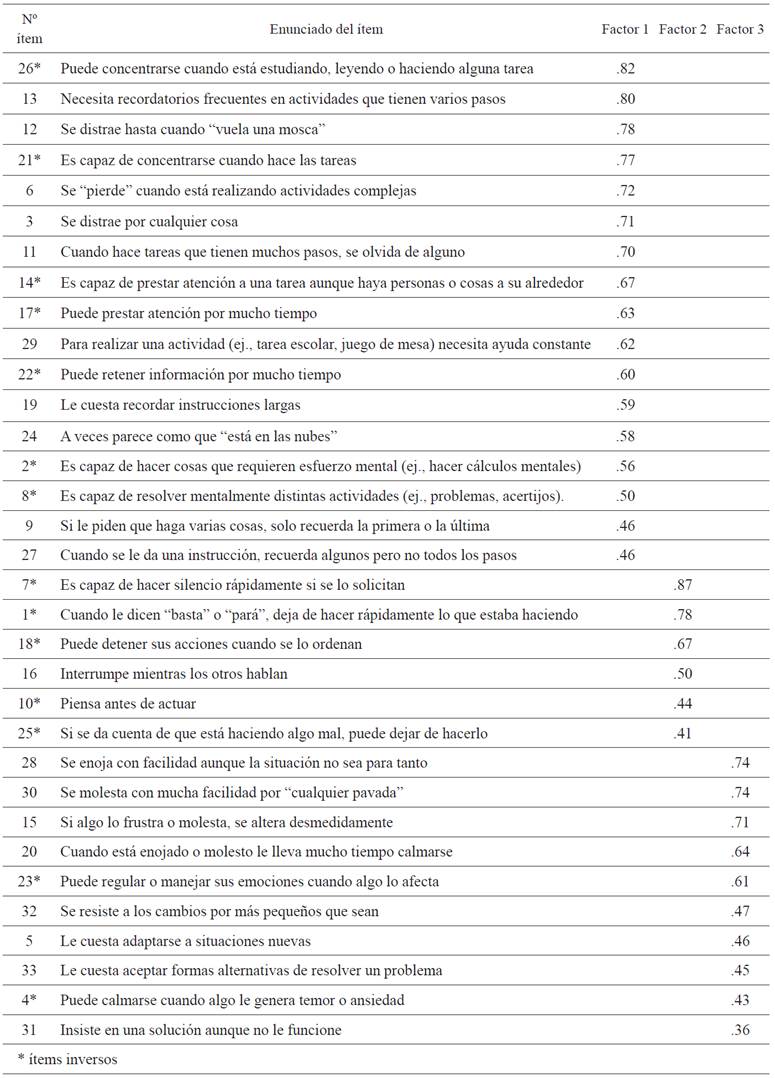

En primer lugar, se realizó un análisis ítem-total, observándose mayormente correlaciones entre los .40 y los .69 puntos. No obstante, 7 ítems (ítems 6, 9, 10, 25, 36, 40 y 44) presentaron correlaciones bajas (entre los .19 y los .39 puntos). En esta etapa se observó el comportamiento de los ítems, aunque aún ninguno fue eliminado. A continuación, se aplicó un AFE. Tanto la prueba KMO (.80) como el Test de Esfericidad de Bartlett (2669.1; gl = 1035; p < .01) sugirieron la aplicabilidad de este. Los resultados mostraron una estructura de tres factores que explicaba el 45.24 % de la varianza. La matriz rotada inicial evidenció el funcionamiento defec tuoso de algunos de los ítems por presentar cargas factoriales duplicadas, bajas o nulas, respaldando lo observado ya en el análisis ítem-total para al gunos de los ítems. Se procedió a eliminar 8 reac tivos en función de estos resultados y a computar nuevamente el AFE con los 38 ítems restantes. El segundo AFE confirmó la estructura de tres factores con una varianza explicada del 47.57 %, aunque algunos de los ítems en este segundo modelo no cumplían con el criterio de poseer cargas facto riales mayores a .32 puntos o con el criterio de tener una diferencia de al menos .20 puntos en las saturaciones en los dos primeros factores. Por tanto, se eliminaron otros 5 ítems, y se realizó un tercer AFE con los 33 ítems restantes. Nuevamen te, se observó una estructura de tres factores que explicaba el 49.08 % de la varianza, con cargas factoriales satisfactorias y unidimensionales. Los ítems retenidos y sus cargas factoriales finales se presentan en la tabla 2.

El primer factor agrupó aquellos ítems relaciona dos con el procesamiento, retención, mantenimiento y manipulación de la información y, fue llamado memoria de trabajo (α = .91). El segundo factor aunó a los ítems relativos a la capacidad de regular y detener acciones y conductas y fue llamado inhibición (α = .81). Por último, los ítems incluidos en el tercer factor representan la habilidad de adap tarse a los cambios del entorno y a las demandas emocionales, por lo que fue llamado flexibilidad y control emocional (α = .81). La escala total tuvo un nivel de confiabilidad alto (α = .91).

Validez de criterio

En la tabla 3 pueden verse las relaciones entre las escalas del CUFE y las variables teóricamente relacionadas. Se observaron correlaciones bajas y moderadas que sugieren que, más fallos en los distintos componentes del funcionamiento eje cutivo tienden a asociarse con menores califica ciones escolares. Por su parte, más fallos en el factor denominado memoria de trabajo también se asociaron con menores niveles de compresión lectora y cálculo matemático.

Tabla 3 Relaciones entre las subescalas del CuFE y las medidas académicas

| Memoria de trabajo | Inhibición | Flexibilidad y control emocional | |

|---|---|---|---|

| Comprensión lectora texto narrativo | -.30** | -.11 | -.09 |

| Comprensión lectora texto expositivo | -.24** | -.08 | -.02 |

| Cálculo matemático WRAT | -.29** | -.05 | -.11 |

| Promedio en Lengua | -.50** | -.25** | -.24** |

| Promedio en Matemática | -.51** | -.24** | -.26** |

| Nota: **p < .01. |

Estadísticos de referencia

Se analizó la existencia de diferencias en fun ción del género y el curso escolar para los facto res extraídos. Los resultados mostraron que no existían diferencias entre los niños y las niñas, ni tampoco diferencia entre los tres cursos escolares en ninguno de los tres factores del instrumento. Por tanto, se calcularon los estadísticos descriptivos de referencia para toda la muestra, sin discriminar en función del género ni del curso escolar. Los resultados se presentan en la tabla 4.

Discusión

Si bien la investigación empírica y teórica en el campo de la FE se ha incrementado notablemente, y ha mostrado la importancia de estos procesos en una variedad de dominios, su estudio se ha realizado principalmente a través de medidas de ejecución, más que por medio de evaluaciones globales y ecológicas. Dado que los cuestionarios permiten obtener información respecto a conduc tas observables en la vida cotidiana, el presente estudio tuvo como objetivo desarrollar y validar un cuestionario accesible para evaluar las tres principales funciones ejecutivas (memoria de tra bajo, inhibición y flexibilidad cognitiva) en niños en edad escolar: el Cuestionario de Evaluación de Funciones Ejecutivas (CUFE); y proporcionar valores descriptivos de referencia y evidencias acerca de su confiabilidad y validez. La versión final de 33 ítems del cuestionario mostró adecua das propiedades psicométricas y permitió aislar tres factores principales que explicaron el 49.08 % de la varianza: memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad y control emocional. En interesante destacar que, a pesar de que durante el proceso de análisis de los datos se eliminaron 13 ítems, los AFE siguieron sugiriendo la retención de tres factores. La estructura lógica de los factores resultantes fue adecuada y los ítems reflejan las características o aspectos nodales de cada componente ejecutivo. En este sentido, la abreviación de las escalas de medición -siempre y cuando no afecte la validez ni la confiabilidad- es una práctica común que permite agilizar su administración, mejorar sus propiedades y evitar el cansancio de quienes responden (Leary, 1983).

El primer factor, memoria de trabajo, se refirió al almacenamiento de información (e.g., "puede retener información", "le cuesta recordar instrucciones largas"), al trabajo con tareas complejas (que requieren retener información durante sucesivos pasos intermedios para poder dar una respuesta, como los cálculos mentales) y a la capacidad del niño de trabajar focalizado (no distraerse, prestar atención). Esto resulta congruente con los ha llazgos que muestran una estrecha relación entre la capacidad de inhibir la interferencia frente a estímulos externos (resistencia a la interferencia o inhibición de la distracción frente a estímulos ambientales), la atención selectiva y la memoria de trabajo (Diamond, 2013; Introzzi et al., 2020; Nigg, 2000). Así, la activación de la información relevante para el logro de objetivos es una de las principales características operativas de la memoria de trabajo y contribuye de manera significativa a evitar las conductas de distractibilidad y los lap sus atencionales cuando se realiza una tarea que requiere esfuerzo cognitivo y elevados niveles de concentración (Hofmann et al., 2012). En este sentido, distintos estudios (Hofmann et al., 2008; Kane, 2001) han puesto en evidencia el papel protagónico de la memoria de trabajo en evitar o eludir la distracción que proviene de estímulos ambientales salientes, aunque irrelevantes y que interfieren con la actividad en curso en etapas ini ciales del procesamiento. La memoria de trabajo genera así un "escudo protector" de la informa ción y de los objetivos que resultan relevantes, evitando de este modo la interferencia que pueden generar otros estímulos irrelevantes que compiten por captar recursos atencionales.

De acuerdo con estos enfoques, una de las con secuencias más importantes de la memoria de trabajo respecto al funcionamiento atencional es que contribuye al mantenimiento de la atención o atención sostenida (Shah et al., 2002). En fun ción de lo expuesto, y considerando los resultados obtenidos en este estudio, resulta comprensible la agrupación en un mismo factor de ítems atencionales e ítems que evalúan de manera específica la manipulación de la información en la memoria de trabajo. Los resultados parecen adecuarse a esta idea general e indicar que los niños con dificultades en este componente tienden a mostrar un patrón de comportamiento caracterizado por la falta de atención, los problemas de concentración y la no finalización de actividades iniciadas (Canet Juric et al., 2017).

El segundo factor, denominado inhibición, se asoció a las conductas de inhibición de la respuesta (e.g., "Puede detener sus acciones cuando se lo ordenan"; "Interrumpe mientras los otros hablan"), la cual interviene suprimiendo o frenando las res puestas conductuales predominantes o automáticas que interfieren con los objetivos o actividad en curso (Nigg, 2000). Así, los niños con un control inhibitorio eficiente tienen dificultades para de tener sus acciones una vez iniciadas y presentan conductas impulsivas y no adaptativas.

El último factor, denominado flexibilidad y control emocional, indaga acerca de si el niño tiene la capacidad de desengancharse de una situación y reengancharse en otra conducta más pertinente de manera flexible. La flexibilidad es el proceso ejecutivo responsable de generar modificaciones rápidas y precisas en las conductas y pensamientos, e implica "desenganchar" o "mover" la atención de distintos aspectos de una situación. El factor refleja las dificultades vinculadas con la rigidez de pensamientos (cambios ineficientes de tarea) y de respuestas emocionales (e.g., "si algo lo frus tra se altera desmedidamente"). La "flexibilidad afectiva" ha sido definida como la habilidad para atender y desengancharse flexiblemente de los aspectos emocionales de una situación o estí mulo (Malooly et al., 2013) y se ha asociado con la regulación emocional y salud mental (Martins et al., 2018; Wen & Yoon, 2019). Varios reacti vos del CUFE reflejan un contenido emocional (e.g., "Cuando está enojado o molesto le lleva mucho tiempo calmarse"), lo que podría explicar el agrupamiento en un mismo factor de los ítems de flexibilidad cognitiva y flexibilidad afectiva. Sin bien algunos estudios indican que ambos tipos de flexibilidad son relativamente independientes (Marcus et al., 2020), otros encuentran asociación y mecanismos comunes (Kraft et al., 2020). Por ejemplo, un niño que está enganchado (comportamental y afectivamente) en una tarea, puede manifestar rigidez cognitiva (seguir enganchado a la tarea anterior) y afectiva (irritabilidad, llanto, malestar) frente al cambio de tarea. Además, una agrupación de ítems similar a la encontrada en este estudio, fue reportada en la escala BRIEF (Gioia et al., 2017), en la cual se halló comunalidad entre la flexibilidad cognitiva y el control emocional (agrupados en un único factor denominado "auto rregulación emocional").

Es necesario destacar que no se encontraron diferencias en función del género, ni el curso es colar para ninguna de las dimensiones del CUFE. Al respecto, existen investigaciones que indican asociaciones entre factores biológicos como la edad y el género con las funciones ejecutivas (Klenberg et al., 2001). Por ejemplo, algunas investigacio nes sugieren que las niñas podrían desarrollar el control inhibitorio más tempranamente que los varones (Ardila et al., 2005). Sin embargo, estas diferencias tienden a decrecer con el curso del desarrollo, por lo que eventualmente los varones alcanzan a las niñas (Klenberg et al., 2001; Villaseñor et al., 2009). Este decremento gradual en las diferencias de género conforme aumenta la edad se ha observado en otros estudios con niños en edad escolar (Jacobsen et al., 2017) y podría explicar también, por qué no se encontra ron diferencias significativas en los grupos aquí analizados. En relación a las diferencias entre los cursos escolares, aunque existe evidencia acerca de los patrones de desarrollo de las FE en niños de edad escolar, parecería que entre los 9 y los 11 años no se producirían cambios significativos en los mismos (Best & Miller, 2010). Para detectar diferencias en esta franja de edad se necesitan instrumentos más sensibles que los cuestionarios, que sirven más bien como herramienta de tamizaje (Duckworth & Yeager, 2015).

En cuanto a la validez de criterio, la memoria de trabajo mostró el patrón de asociaciones más claro con la capacidad de comprensión de textos, la habilidad de cálculo matemático y las califica ciones escolares. Estos hallazgos son similares a lo reportado por Cortés Pascual et al. (2019) en su meta-análisis, en el cual indican que la memoria de trabajo, en comparación con el resto de las FE tiene el mayor peso predictivo en relación al desempeño académico durante la escolaridad primaria.

Específicamente, diversos estudios empíri cos respaldan la existencia de relaciones entre la comprensión de textos y la memoria de trabajo (Elosúa et al., 2013; García-Madruga et al., 2014; Nouwens et al., 2017). Esta FE permite mantener activas en el foco atencional las representaciones más relevantes del texto, para que, a medida que avanza en la lectura, el lector pueda ir otorgando sentido y conectando la nueva información con aquella almacenada en su memoria a largo plazo (Canet Juric et al., 2013). En cuanto a la relación con la habilidad matemática, la memoria de trabajo resulta necesaria para realizar cálculos mentales, manipular mentalmente los números y realizar operaciones que poseen distintos pasos, por lo que esta FE juega un papel preponderante en el cálcu lo y el desempeño en esta materia (Goldin et al., 2014). Las relaciones halladas entre la memoria de trabajo y las calificaciones escolares siguen esta misma línea. Además, numerosos estudios reportan la importancia de la memoria de trabajo en distintas situaciones conductuales que se refle jan luego en las calificaciones escolares, aunque exceden al desempeño propiamente dicho. Por ejemplo, los niños con problemas en memoria de trabajo experimentan pérdida de información importante, dificultades para completar distintas tareas y pierden el foco de las explicaciones del docente o de la tarea en curso, pareciendo a los ojos del observador como un niño inatento o dis traído (Canet Juric et al., 2017). Todo este abanico de cuestiones asociadas a la memoria de trabajo, que es valorado por los docentes como conductas vinculadas al aprendizaje, también tiende a refle jarse en las calificaciones (Nouwens et al., 2017).

El factor inhibición del CuFE mostró relaciones con las calificaciones escolares. Del mismo modo que la memoria de trabajo, la inhibición ha sido relacionada al desempeño académico, dado que es necesaria para las conductas de autodisciplina y para la detención de comportamientos no deseados e impulsivos (Neuenschwander et al., 2012). En ese sentido, diferentes estudios (Avgerinou & Tolmie, 2020; Gerst et al., 2017) muestran la importancia de la inhibición en la predicción del rendimiento académico en general y de las habilidades ligadas al cálculo matemático en particular.

Por último, también se hallaron relaciones bajas pero significativas entre las calificaciones escola res y el factor flexibilidad y control emocional, lo cual resulta consistente con la literatura que indica que el éxito académico requiere que el niño sea capaz de implementar cambios de estrategias de manera flexible cuando la solución obtenida no es la esperada (Cortés Pascual et al., 2019), y de regular eficazmente la frustración y otras emociones (Gumora & Arsenio, 2002).

No obstante, algunas limitaciones deben ser señaladas. En primer lugar, si bien el tamaño de la muestra bajo análisis es apropiado para la can tidad de reactivos incluidos en el instrumento, un mayor número de participantes podría robustecer los hallazgos empíricos y permitir una mayor generalización de los resultados. En efecto, la inclusión de una mayor cantidad de niños (y la evaluación de niños de otras edades) resultaría valiosa, permitiría contar con parámetros poblacionales y explorar con mayor precisión las diferencias en función de la edad y el género. Esto también brindaría eviden cia acerca del funcionamiento del CUFE en otros rangos etarios. En segundo lugar, es importante contextualizar que las respuestas del CUFE fueron brindadas principalmente por las madres de los niños. Si bien es muy común que sean las madres las principales informantes (Peters-Scheffer et al., 2008), futuros estudios podrían explorar si existen diferencias entre los reportes maternos y paternos, es decir, diferencias en los reportes en función de quién es el informante. En tercer lugar, es necesario obtener aún mayor evidencia de validez de criterio mediante tareas de ejecución que también exploren las FE. En cuarto lugar, es importante destacar que los resultados reportados representan un estudio preliminar y, aún es necesario realizar análisis de carácter confirmatorio sobre la escala que infor men acerca del ajuste del modelo teórico a los da tos empíricos. Además, futuros estudios en niños con déficit en las FE (e.g., trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo), podrían permitir estimar la capa cidad predictiva del cuestionario para discriminar a niños con un perfil disejecutivo.

En síntesis, las relaciones halladas con los tres factores de la escala convergen en el mismo sentido y aportan evidencia sobre la validez de la esca la general y de las subescalas que conforman el CUFE. Por lo tanto, dados los hallazgos sobre la presencia de una estructura factorial empírica convergente con las propuestas de la literatura específica sobre el tema (Diamond, 2013), el gran porcentaje de varianza explicada, los adecuados niveles de confiabilidad y la observación de evi dencias de validez de criterio, consideran al CUFE como una medida fiable y válida de fácil aplicación para evaluar FE en niños. En líneas generales, los resultados del presente estudio brindan eviden cias de validez de una escala de FE, y suponen un avance respecto del uso de una herramienta de evaluación que brinda una mirada integradora y actual de los modelos dimensionales de FE (dado que integra la memoria de trabajo, la inhibición y la flexibilidad). A su vez, el CUFE permite contar con la visión de informantes cercanos al niño, posibilitando una evaluación ecológica, comple mentaria a la evaluación por medio de tareas de ejecución. Si bien aún son necesarios más estudios, este trabajo constituye un disparador inicial para evaluar las FE en los ámbitos de la vida cotidiana de los niños en edad escolar.