Introducción

La selección de candidaturas presidenciales dentro de los partidos es uno de los temas que acapara la atención pública en el desarrollo de las campañas en América Latina, sobre todo después de que se rutinizaron las elecciones tras las transiciones a la democracia durante finales del siglo XX. Estas decisiones dentro de los partidos políticos son cruciales, dependiendo del nivel de apertura o exclusión con que se lleven a cabo, para la definición de los intereses partidistas y las características que puedan asumir en el Gobierno (Hazan y Rahat 2006).

La democracia impulsó la aparición de los partidos políticos y, posteriormente, su democratización interna. La selección de candidaturas guiadas exclusivamente por las reglas que los mismos partidos se otorgan es un símbolo de autonomía tanto interna como externa.

Los partidos son, por naturaleza, una combinación libre de ciudadanos y un Estado que respeta los derechos fundamentales, no presta atención a los partidos, ni tiene derecho a preguntar a los miembros de un grupo cualquiera cuáles son sus ideas políticas ni cuál es su pasado político. El Estado no tiene derecho a sellar las opiniones políticas ni a establecer condiciones según las cuáles se pone ese sello.

Tal era el argumento de Mosei Ostrogorski (ENT#091;1912ENT#093; 2008, 29) a inicios del siglo XX. Ese modelo de autonomía implicaba qué tan democrático era un proceso de selección desde el vértice del partido, como aquel dónde se involucraban las bases, pues al fin y al cabo era parte de la libertad partidista. Lo central era que, existiese o no democratización, la selección se llevara a cabo sin la intervención de reglas externas. Ello explica que las elecciones primarias, inauguradas en 1842, hayan sido el método de selección casi exclusivo del sistema político estadounidense (Valbruzzi 2007, 14). Esta lógica fue observada por Robert Michels (ENT#091;1911ENT#093; 1969) al postular que un partido como organización es más eficiente si cuenta con una dirigencia rígida. Además del nivel de democracia interna, los privilegios de controlar el Gobierno también influyen en las estructuras partidistas. Un partido con proyecciones electorales favorables (ergo, fuertemente posicionado) tenderá a un método de selección de candidaturas con menor apertura, con el fin de disminuir la fraccionalización interna y presentarse más cohesionado en las campañas electorales. Por el contrario, tenderá a un método más abierto si las proyecciones no le son favorables. Esta dinámica dependerá de si el partido está en el Gobierno o en la oposición.

Los partidos en el Gobierno, sobre todo los que han ostentado el poder por un periodo prolongado, tienen ventajas frente a los partidos en la oposición. Siguiendo a Panebianco (1982, 135, 211 y ss.), los partidos en el Gobierno tienen a su disposición múltiples recursos que utilizan para favorecer su posición en la competencia política y su mantenimiento como organización. Estos privilegios los canalizan a través de diferentes mecanismos: el diseño de las políticas públicas orientadas a favorecer a su base electoral, recompensas a sus militantes, la promoción del clientelismo, etcétera. Estos comportamientos inhiben a los líderes para promover la institucionalización del partido o crear una burocracia partidista fuerte. La cuestión siempre será hasta qué punto los partidos que están ocupando cargos públicos podrán utilizar los recursos a su alcance para su propio beneficio (Katz y Mair 2022, 220).

En la actualidad, casi todos los partidos tienden a depender cada vez más de los recursos del Estado (a través de subsidios), lo que los empuja a alejarse de su electorado. Sin embargo, esto favorece en cierta medida la profesionalización de la política y el desvanecimiento de las diferencias ideológicas (Katz y Mair 2007, 123). En este sentido, el grado de apertura en la selección de candidaturas se convierte no solo en un indicador de su democracia interna, sino de su fortaleza o debilidad como organización política. La democratización del proceso interno de selección de candidaturas de los partidos en el Gobierno vista a través del grado de apertura dependerá: a) de los recursos humanos y materiales a su disposición y su capacidad para movilizarlos; b) de la valoración esperada o real de su desempeño por parte de la ciudadanía apartidista o incluso en la oposición; c) de sus cuadros y su grado de lealtad.

La evolución de la democracia modificó los partidos políticos y su democratización interna; en muchos casos implicó favorecer cada vez más la participación de las bases en los procesos de selección de candidaturas. En América Latina este fue un lento proceso que se presentó a lo largo del siglo XX, a veces con breves pero significativos cambios legislativos y otras veces con profundas reformas políticas; en cada país ello dependió de coyunturas específicas que impactaron de manera diferenciada esta transición organizativa (Andrea Sánchez 2022; Sánchez Medero 2011; Tcach 2015).

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este trabajo es evaluar la medida en la que los métodos de selección de candidatos para las elecciones presidenciales de los partidos en el Gobierno en América Latina, según su grado de apertura, afectan su fraccionalización y desempeño electoral. Se revisan los resultados de los procesos electorales de Argentina, Chile, México y Uruguay entre los años de 1990 y 2020; el objeto de análisis son los partidos políticos en el Gobierno, y se verifica su permanencia o la alternancia, bajo la condición de que estos procesos se hayan llevado a cabo en condiciones de integridad electoral. Los casos han sido seleccionados -con la excepción de México- por compartir el periodo de transición a la democracia: 1983 en Argentina, 1990 en Chile y 1985 en Uruguay (Caetano 2017; Olivares 2018; Querido y Repilloza Fernández 2022). En esos años, en México apenas iniciaban las reformas legales para crear condiciones favorables para la competencia electoral real. Sería hasta las elecciones intermedias de 1997 y las elecciones presidenciales del 2000 que el país vería una alternancia entre partidos políticos (Manteca Melgarejo 2020). En conjunto, estos casos permiten explorar la posible relación entre el grado de apertura del método de selección de candidaturas y la fraccionalización interna del partido en el poder, con la hipótesis de que los métodos con mayor apertura generan mayor fraccionalización de los partidos, y, adicionalmente, derivan en peores resultados electorales. En sentido contrario, se esperaría que los métodos de menor apertura generen mayor cohesión y, por extensión, el éxito electoral.

1. La selección de candidaturas en los partidos políticos

Los métodos de selección de candidaturas son mecanismos por los cuales los partidos políticos escogen a sus candidatos para las elecciones, ya sean generales o nacionales, como los parlamentos o congresos y los ejecutivos, así como a nivel subnacional, para elegir gubernaturas, alcaldías u otros cargos. Una de las características de estos mecanismos es el nivel de democracia interna, el cual depende de los grados de apertura hacia la sociedad y la incertidumbre sobre los resultados. Hazan y Rahat (2006) señalan que la inclusión es la posibilidad de que la militancia, las personas simpatizantes de los partidos o la ciudadanía participen en la designación de las candidaturas de un partido. Por su parte, Martínez Hernández (2022) sostiene que los partidos con una estructura vertical, con procesos democráticos más abiertos, así como con una militancia activa y homogénea, suelen obtener mejores resultados electorales.

Freidenberg y Došek (2016) plantean el índice de democracia interna, que considera: (i) el grado de descentralización de los procesos, (ii) la existencia de competencia, (iii) la competitividad y (iv) el grado de inclusión. Si bien este índice no se enfoca en la apertura de los métodos de selección de candidaturas, comprende la inclusividad de los métodos de selección como la posibilidad de que más de una persona pueda postularse en busca de la candidatura del partido. En la medida en que no se conozca a priori cuál será el resultado de estas decisiones, es decir, cuál o cuáles personas serán las que asumirán la candidatura formal frente a otros partidos, este proceso de selección será más o menos democrático (Freidenberg 2019, 658). Por su parte, Martínez Hernández y Olucha Sánchez (2018) realizan también una propuesta de índice de democracia interna de los partidos considerando variables del Proyecto de Élites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA) de la Universidad de Salamanca, a saber: (i) la centralización de la toma de decisiones en los partidos, (ii) la independencia de los actores parlamentarios para la elección de puestos dentro del partido, (iii) el poder del liderazgo en la toma de decisiones, (iv) la permeabilidad de las encuestas en las políticas públicas, y (v) el pluralismo interno de estos.

Siguiendo a estos autores, consideramos como apertura la posibilidad de que sectores más amplios, ya sea dentro de los partidos políticos o de la ciudadanía, puedan participar en la designación de las candidaturas. Mayor apertura involucra más sectores -sujetos y grupos internos de los partidos o externos a estos- para la designación de las candidaturas; consecuentemente, menor apertura significa que los procesos se cierran o tienden a concentrarse en la élite de los partidos políticos. Retomando la clasificación de Manteca Melgarejo (2020), quien considera diez métodos de selección, en este trabajo añadimos un décimo primer método, las primarias semiabiertas; el grado de apertura es directamente proporcional a la apertura de cada método (véase tabla 1).

Tabla 1 Métodos de selección de candidatos por grado de apertura

| Método | Grado de apertura | Descripción |

|---|---|---|

| “Dedazo” | 0 | Designación del candidato por decisión de la figura del presidente del país o un líder del partido, sin espacio para el diálogo o el intercambio de ideas. |

| Nominación directa de los líderes partidistas (consejo político nacional) | 0,1 | Negociación cerrada a las bases. Los líderes del partido eligen a la persona que será su representante en las elecciones. Si bien puede haber diálogo y consultas a los militantes, al final no son tomados en cuenta. Se amplía el grado de importancia de los miembros de este grupo selecto; a grandes rasgos, esto no cambia el método de selección. |

| Nominación directa de los líderes partidistas (consejo político estatal) | 0,2 | Negociación cerrada a las bases. Los líderes del partido eligen a la persona que será su representante en las elecciones. Si bien puede haber diálogo y consultas a los militantes, al final no son tomados en cuenta. Se amplía el grado de importancia de los miembros de este grupo selecto; a grandes rasgos, esto no cambia el método de selección. |

| Nominación directa de los líderes partidistas (distintos líderes locales del partido) | 0,3 | |

| Insaculación | 0,4 | Se realiza un sorteo entre militantes; los que ganen serán los candidatos del partido. Puede este ser negociado para denominar un grupo específico de la militancia y en algunos casos puede llegar a ser abierta a no-militantes. |

| Convención de delegados | 0,5 | Miembros del partido eligen representantes que serán partícipes de una convención con el objetivo de escoger los candidatos. Hay diversas formas de llevar a cabo esta convención. También es posible que sea realizada por militantes que cumplan con ciertos requisitos. |

| Encuesta de militantes | 0,6 | Un grupo de militantes participa en una encuesta llevada a cabo por el partido. El precandidato con mayor apoyo gana la candidatura. |

| Encuesta a la población | 0,7 | Se realiza una encuesta a una muestra de la ciudadanía -es el mismo principio que la encuesta a militantes-. |

| Primaria cerrada | 0,8 | Los militantes registrados en el partido participan en la selección de los candidatos, llevando a cabo elecciones sin distinción entre los cargos dentro de este partido. El ganador de esta elección obtiene la candidatura. |

| Primaria semiabierta | 0,9 | Se abren las elecciones primarias a un sector de la ciudadanía, sin estar inscritos en el partido como militantes; se puede abrir la posibilidad de participar siempre que cumpla ciertas condiciones. No puede llevarse a cabo sin primarias cerradas, pero esta no puede ser simultánea a primarias abiertas. |

| Primaria abierta | 1 | Toda la ciudadanía que esté en el padrón electoral tiene la posibilidad de participar en las elecciones del partido para seleccionar al candidato del o de los partidos políticos registrados para participar en las elecciones. |

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Manteca Melgarejo (2020).

A menor grado de apertura, el resultado de la selección es más representativo para el electorado involucrado (militantes o élites internas). En sentido contrario, a mayor apertura, la relación es más difusa y heterogénea (incluyendo a simpatizantes y la ciudadanía en general). Dependiendo del tamaño del electorado, el candidato puede apelar a sectores e intereses más concretos para ganarse su apoyo, mientras que, al enfrentarse a un electorado más heterogéneo, el apoyo podría no estar basado en afiliaciones ni agendas personales: “es más fácil para cada candidato presentarse a sí mismo a miembros individuales de un comité que hacerlo a un tipo de electorado más inclusivo” (Hazan y Rahat 2006, 372).

2. Efectos de la selección en la cohesión interna de partidos

Las democracias representativas, en sus orígenes, no buscaban la pluralidad partidista, sino la gobernabilidad basada en el consenso popular, en contraposición a la unanimidad de las monarquías y los absolutismos. Sin embargo, los partidos fueron apareciendo, entre otras razones, como productos de las fracturas sociales. Este proceso no se produjo de manera automática, pues se requirió de la influencia de mecanismos como las reglas electorales y la ampliación del sufragio (Rokkan 1982). Para Giovanni Sartori, la naturaleza de los partidos políticos modernos es faccionaria y no termina de ser compatible con la idea de “ser parte de un todo”. Por lo mismo, uno de sus mayores desafíos es internalizar la tolerancia e incluso la disidencia sin perder cohesión, dado que la diversidad de opiniones dentro de los partidos tiende a ser fuente de conflictos. Bajo condiciones de competencia efectiva, los partidos y las reglas de los sistemas de partidos tratan de disminuir el disenso, porque de otra forma los llevaría a la ruina. Para analizar a los partidos políticos desde dentro, Sartori diferenciaba tres componentes: fracción, facción y tendencias. Un partido con facciones será un partido muy fraccionado, a diferencia de un partido con tendencias (Sartori 1976, 105-111).

Boucek (2009) considera que la faccionalización de partidos es un elemento común en las esferas políticas, e inevitable en mayor o menor medida en la conformación de los partidos políticos. Define faccionalización como la división de un partido en subgrupos más o menos institucionalizados que buscan conseguir objetivos particulares por medio de la acción colectiva. Dependiendo de la estructura de incentivos y de la manera en que se desarrolla el conflicto entre las fracciones del partido, identifica tres tipos de faccionalización: (i) cooperativa, (ii) competitiva y (iii) degenerativa. La faccionalización cooperativa ocurre cuando existen incentivos centralizados, de modo que las facciones buscan los mismos fines y optan por cooperar en la definición de consensos; es común observar este tipo de faccionalización en partidos recién establecidos. La faccionalización competitiva se identifica cuando hay disensos entre las subunidades del partido, y surgen entonces conflictos entre las facciones debido a las diferencias de intereses de cada una. Si bien esta forma de faccionalización no implica la ruptura del partido, resulta difícil generar consensos entre las partes. La faccionalización degenerativa surge al delegar demasiado poder entre las subunidades del partido, donde se busca privatizar los incentivos y sobreponerse a las demás unidades. Esta forma de faccionalización implica el riesgo de ruptura de un partido político (Boucek 2009, 469 y ss.).

Faccionalización y fraccionalización no son sinónimos, pero están estrechamente relacionados. La faccionalización puede llevar a un grado de fraccionalización de los partidos políticos. Aunque no significa necesariamente su “condena” a desaparecer, sí puede suponer riesgos para su funcionalidad. Así, la democracia interna de un partido con una faccionalización cooperativa puede comprenderse como cohesiva, mientras que en los partidos que presenten una faccionalización competitiva o degenerativa, pese a tener militancias activas, su falta de consenso terminaría por entorpecer los esfuerzos por alcanzar el poder o mantenerse en este.

Si relacionamos los supuestos de la selección de candidatos de Hazan y Rahat (2006) con las formas de faccionalización (Boucek 2009 y 2012), podemos suponer que los métodos con un mayor grado de apertura tienden a que el candidato ya en el poder tenga que responder a su electorado con una agenda más heterogénea, por lo que será difícil que consiga el consenso con todas las facciones. Igualmente, mientras mayor grado de apertura tenga el método de selección, este proceso dará espacio a varios precandidatos dentro del partido, que si bien pueden -y deberían- existir en un contexto ideológico más o menos similar, serán los representantes de las facciones internas del partido.

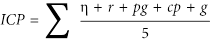

Para esta investigación, se presenta la propuesta de un índice de cohesión de los partidos (ICP), considerando una escala de 0 a 1. Se entiende el valor 1 como el máximo grado de cohesión del partido, mientras que 0 se entiende como la fractura del partido. Los valores intermedios abarcan las distintas formas de fraccionalización:

donde:

? η = 1, si el número de precandidatos es dos o uno, y 0 si hay más de dos precandidatos;

? r = 1, si el candidato seleccionado ya había sido previamente presidente electo, y 0 si el candidato seleccionado no había sido previamente presidente electo;

? pg = 1, si el candidato seleccionado pertenecía al gabinete del partido en el Gobierno, y 0 si no pertenecía al gabinete del partido en el gobierno;

? cp = 1, si el partido estuvo en el Gobierno en el periodo anterior, y 0 si el partido no estuvo en el Gobierno el periodo anterior;

? g = 1, si hay continuidad del partido en el poder, y 0 si no hay continuidad del partido en el poder.

Los partidos políticos con mayor faccionalización se presentarán también con una mayor fraccionalización. Por tanto, a fin de continuar con las formas de faccionalización de Boucek (2009) se entenderán en esta investigación como equivalentes a las formas de fraccionalización de los partidos, trasladando la lógica de las facciones a la fraccionalización (cfr.tabla 2).

Dado que la faccionalización de los partidos se presenta como un atributo inherente -mas no negativo necesariamente- de los partidos políticos, el grado de fraccionalización puede tener distintos efectos (Boucek 2009). Haciendo uso del ICP, se clasifican los grados de cohesión/fraccionalización según el valor alcanzado (véase tabla 2).

Tabla 2 Formas de fraccionalización/cohesión de partidos

| Tipo de fraccionalización/cohesión | Valor |

|---|---|

| Cohesión del partido (ch) | 1 |

| Fraccionalización cooperativa (fo) | 0,67-0,99 |

| Fraccionalización competitiva (fc) | 0,34-0,66 |

| Fraccionalización degenerativa (fd) | 0,01-0,33 |

| Fractura del partido (r) | 0 |

Fuente: elaboración propia a partir de Boucek (2009).

A continuación, se presentan las dos expectativas que relacionan el grado de apertura en la selección de candidaturas y la fraccionalización/cohesión de los partidos con el éxito electoral (Duque Daza 2006; Hazan y Rahat 2006). Por un lado, la fraccionalización implica mayor debilidad interna por el disenso entre los líderes políticos y sus militantes y, en consecuencia, peores resultados electorales. Así, aquellos métodos de selección más cerrados pueden favorecer una menor fraccionalización y, por ende, una mayor eficiencia electoral. En sentido contrario, a mayor apertura o democratización en el método de selección, la fraccionalización aumenta, es decir, existe menor cohesión interna, y por ello la eficiencia electoral es menor. Sin embargo, estas relaciones no son estáticas. Si en otro momento se adopta un método de selección más abierto, puede aumentar la cohesión y, así, disminuir la fraccionalización interna. Este cambio redundaría en una mayor eficiencia electoral. La lógica descrita explicaría por qué los métodos más abiertos, sobre todo las primarias abiertas, tienden a disminuir la amenaza de la fraccionalización en comparación con las primarias dirigidas exclusivamente a los militantes y adherentes.

Estas expectativas no contemplan factores externos a las dinámicas entre las facciones de los partidos políticos, como la aprobación presidencial, el auge de la oposición durante la administración previa o durante el proceso electoral, entre otras variables. Igualmente, variables como la edad del partido, el pluralismo o el financiamiento del partido tampoco son consideradas (Martínez Hernández 2022). Este trabajo tiene un alcance puramente exploratorio de la relación entre la fraccionalización de los partidos y los resultados electorales.

3. Análisis de los casos de Argentina, Chile, México y Uruguay

Los métodos de selección de candidaturas dependen de coyunturas específicas en cada país, así como de la posición de los partidos en el sistema político (Gobierno y oposición), y las estrategias que pueden generar mejores resultados. En Chile, por ejemplo, las primarias abiertas se han utilizado desde 1993, sin más regulación que los acuerdos dentro de los partidos, pero que a la larga les permitieron legitimarse ante la ciudadanía después del periodo de la dictadura militar. En cambio, en Argentina, las primarias se orientaron a tratar de reducir la fragmentación del sistema de partidos manifiesta durante los procesos electorales tras la transición a la democracia. Mientras, en México, la selección de candidatos siempre ha estado determinada por los propios partidos; estos pueden acceder a la justicia electoral si sus reglas internas presentan fallos no aceptables para los contendientes. La tabla 3 presenta una síntesis de las bases formales de los procesos de selección de candidaturas en los cuatro países. Este es el contexto de las coyunturas específicas de cada país que se describen en lo que sigue.

Tabla 3 Las bases formales de la selección de candidaturas

| ¿Reguladas por ley? | ¿Obligatorias dentro de los partidos? | Supervisión interna (partidos) o externa (Estado) | Voto obligatorio | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Argentina | Sí | 2009 | Sí | Externa | Sí |

| Chile | Sí | 2012 | No | Interna | No |

| México | No | N/a | No | Interna | No |

| Uruguay | Sí | 1996 | Sí | Interna | No |

Fuente: elaboración propia.

a. El caso de Argentina

Carlos Saúl Menem ganó las elecciones presidenciales de 1989 con el Partido Justicialista (PJ). Apenas logró su triunfo, declaró que buscaría la reelección en 1995; sin detractores de esta decisión, fue nuevamente designado como candidato en las elecciones primarias cerradas del PJ (Querido y Repilloza Fernández 2022, 44). En las elecciones presidenciales obtuvo la victoria con el 49,94 % de los votos. Durante su segundo mandato, Menem tuvo muchos detractores, como Eduardo Duhalde, quien llegó a señalarlo como responsable de la derrota del PJ en las elecciones legislativas de 1997. Aunque la Constitución no permitía una segunda reelección, existía la preocupación real dentro y fuera del partido por sus intenciones de buscar nuevamente la candidatura.

En 1998 Menem retiró su postura sobre la negativa de una segunda reelección, pues necesitaba para ello una reforma constitucional o un fallo de la Suprema Corte. De esta forma, le abrió paso a Eduardo Duhalde, quien ya había expresado su oposición a la reelección del presidente (“Argentina: incredulidad” 1998). Duhalde fue elegido candidato de la coalición del PJ y la Unión del Centro Democrático para esas elecciones. A pesar del inconformismo de Duhalde, y de haber aclamado su lealtad constitucional, la ciudadanía redujo notoriamente el apoyo hacia su partido después del mandato de Menem, como consecuencia de la recesión económica y sus intenciones de reelección. Esta situación lo llevó a perder contra el candidato del partido Unión Cívica Radical (UCR), Fernando de la Rúa, quien obtuvo el 48,37 % de los votos (Querido y Repilloza Fernández 2022, 45, 79).

El Gobierno de De la Rúa se enfrentó a una situación económica en decadencia y aplicó disposiciones como impedir a los ciudadanos retirar dinero del banco, en un intento por evitar el colapso bancario. Esta y otras medidas generaron manifestaciones y movimientos sociales en contra de su Gobierno, debido al descontento masivo de la sociedad. De la Rúa renunció a la presidencia en 2001 (Padinger 2021). La renuncia previa de su vicepresidente, Carlos Álvarez, dejó al Gobierno con el Poder Ejecutivo vacío, lo que forzó al Legislativo a designar a Adolfo Rodríguez Saá como presidente suplente. Dentro del PJ hubo fuertes discusiones entre los peronistas sobre quién debería tomar el poder; en octubre del mismo año, el Legislativo eligió a Eduardo Duhalde como presidente hasta las elecciones de 2003. De esta forma se produjo el regreso al poder del peronismo y el PJ, luego del breve gobierno de la UCR (De Luca, Jones y Tula 2008, 85).

En las elecciones del 2003, el PJ tomó una decisión poco convencional como producto de la inestabilidad del mandato anterior. Al presentarse los precandidatos Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Menem y Néstor Kirchner, el partido no se encontraba en una posición adecuada para llevar a cabo elecciones primarias, por lo que optó por permitir a los precandidatos presentarse en las elecciones presidenciales. Esto sería llamado “ley de neolemas”, y se retomaron así los principios electorales del sistema de doble voto simultáneo (Rodríguez Kauth 2003).

En las elecciones presidenciales, los tres candidatos del partido peronista compitieron entre sí. Carlos Menem emergió como el ganador en la primera vuelta electoral, obteniendo más del 24,44 % del total de votos. Le siguió Néstor Kirchner, con el 23,25 %. Con Menem y Kirchner como finalistas, se preparaba una segunda vuelta electoral. Sin embargo, Kirchner ganó el apoyo de una parte significativa de los candidatos no electos y contaba con el respaldo de encuestas favorables, lo que llevó a Menem a retirar su candidatura a la presidencia.

Tras algunas dificultades en la interpretación de la ley por parte del Congreso, se reconoció a Kirchner como el presidente electo; esto marcó un hito histórico al convertirse en el primer presidente de Argentina en ganar las elecciones habiendo quedado en segundo lugar en la primera vuelta. Después de las elecciones, Eduardo Duhalde renunció a su cargo casi seis meses antes de que finalizara su mandato provisional. Kirchner, ya electo como próximo presidente, asumió el cargo en mayo de 2003 gracias a una modificación realizada por el Congreso a la Ley de Acefalía (Querido y Repilloza Fernández 2022, 12; Rodríguez Kauth 2003, 193-201).

Uno de los principales desafíos durante el gobierno de Kirchner fue abordar la crisis económica que afectaba al país. A partir de una plataforma disidente del peronismo tradicional, surgió la doctrina kirchnerista en Argentina, la cual perduraría durante varios años (Chenry 2011). En las elecciones de 2007, el PJ nuevamente empleó el método de la ley de neolemas, y presentó a Adolfo Rodríguez y Cristina Kirchner como candidatos simultáneos en dos coaliciones (Justicia, Unión y Libertad y Juntos por la Victoria, respectivamente). Cristina Kirchner fue electa presidenta con el 45,28 % del total de votos. Rodríguez obtuvo únicamente el 7,54 % (Chenry 2011). Cristina Kirchner consolidó el kirchnerismo al continuar con las políticas implementadas durante el mandato de su esposo. Durante su gobierno se llevó a cabo la reforma constitucional en materia electoral de 2009 que introdujo las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para la selección de candidaturas de los partidos políticos. La Ley de Democratización de la Representación Política (2009) se instauró con la intención de “democratizar” las candidaturas frente a la ciudadanía, como una respuesta a la desconfianza generalizada hacia los partidos políticos. Con las primarias se pretendía dar legitimidad y mayor transparencia a la participación de los partidos políticos en los procesos electorales (Querido y Repilloza Fernández 2022, 26-31).

Con las primarias abiertas estandarizadas en Argentina, el PJ abandonaría la ley de neolemas. Durante las PASO de 2011, registró para las elecciones primarias a Adolfo Rodríguez, Cristina Kirchner y Eduardo Duhalde. Cristina Kirchner consiguió más del 50 % de los votos en las primeras primarias para la presidencia y fue la candidata electa del PJ. Kirchner nuevamente ganó las elecciones presidenciales con el 54,11 % de los votos, con lo que superó el 45 % y evitó la segunda vuelta electoral. Inició así su segundo mandato y el tercero del kirchnerismo (Chenry 2011; Gallo 2018, 7-12).

En las elecciones de 2015, el PJ registró para las PASO a Adolfo Rodríguez, Daniel Scioli y José Manuel de la Sota. Scioli recibió el apoyo de la ciudadanía y se convirtió en el candidato del partido a la presidencia. Este candidato alcanzó en las elecciones el 37,08 % de los votos y debió enfrentar en segunda vuelta a Mauricio Macri, candidato del partido Propuesta Republicana (PRO). Scioli obtuvo el 48,66 % del total de votos, frente al 51,34 % de Macri, un margen de diferencia de apenas el 2,68 %. La derrota de Scioli fue inesperada para el PJ, pero se le puede atribuir al bajo carisma del candidato en comparación con el de su antecesora (Querido y Repilloza Fernández 2022, 12, 47).

Para las elecciones de 2019, Macri no tenía bajos índices de aprobación, por lo que no resultó extraña su intención de reelegirse. Al ser el único candidato del partido PRO para las primarias de ese año, consiguió ocho millones de votos en las PASO. En comparación, el candidato del PJ, Alberto Fernández, obtuvo un mayor número de votos en las primarias. Este resultado se percibe como un indicador de una posible derrota de Macri frente al candidato del PJ. En las elecciones presidenciales, Macri obtuvo el 40,28 % de los votos, mientras que Fernández alcanzó el 48,24 %, superando el 45 % requerido para evitar una segunda vuelta. El resultado obtenido por Macri, aunque no le dio la victoria, fue mejor que el logrado en la primera vuelta de las elecciones de 2015. Esta derrota para el candidato del PRO puede atribuirse a la inmensa popularidad de la entonces candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner (Querido y Repilloza Fernández 2022, 16, 48).

Tabla 4 La selección de candidatos presidenciales del partido en el Gobierno en Argentina, 1995-2019

| 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Partido en el Gobierno (PG) | PJ | PJ | PJ | PJ | PJ | PJ | PR |

| Método de selección de candidato del PG | Primarias semiabiertas: militantes | Primarias semiabiertas: militantes | Doble voto simultáneo | Doble voto simultáneo | Primarias abiertas | Primarias abiertas | Primarias abiertas |

| Electores (millones) | Sin información | Sin información | 4,3 | 8,6 | 10,7 | 8,7 | 8,1 |

| Precandidatos del PG (N) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |

| Candidato del PG | Carlos Saúl Menem | Eduardo Duhalde | Néstor Kirchner | Cristina Kirchner | Cristina Kirchner | Daniel Scioli | Mauricio Macri |

| ¿Pertenecía al gabinete del PC antes de ser nominado? | Sí | Sí, en el primer mandato | Sí | Sí | Sí | Sí | No |

| Efectos | Intento de fraccionalización por opositores en el partido | El partido se fraccionaliza por diferentes corrientes | Se vuelve a consolidar el partido | Reputación intermitente | Reputación intermitente | Apoyo a la transición por parte de la ciudadanía | Afronta crisis económica |

| Condiciones | Primer caso de reelección después de la dictadura | Se presenta fraccionalización competitiva en el partido | Renuncia su competidor en segunda vuelta | Candidata impulsada por anterior Gobierno | Intento de reelección. Se regulan las primarias | Candidato apoyado por anterior Gobierno | Era único precandidato del partido |

| Resultado | Ganó (20 %) | Perdió (-10 %) | Ganó (-4 %), el primer ganador abandona en segunda vuelta | Ganó (32 %) | Ganó (37 %) | Ganó primera vuelta (54 %), perdió en segunda vuelta (-2 %) | Perdió (-8 %) |

Fuente: elaboración propia.

b. El caso de Chile

Chile llevó a cabo sus primeras elecciones presidenciales de la nueva era democrática en 1989, después de estar bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. En estas elecciones el candidato del partido Demócrata Cristiano, Patricio Alwyn, se convirtió en el primer presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia (CPD), una colación de partidos que gobernó Chile durante dos décadas (Olivares 2018).

Luego del primer mandato de la Concertación, hubo dudas dentro de la coalición y entre la ciudadanía, por lo que se acordó que el próximo candidato sería seleccionado a través de un método de selección mixto. Se llevó cabo una convención de delegados, con un total de 3.000 integrantes electos por dos secciones; 1.200 serían elegidos por los candidatos, mientras 1.800 serían elegidos en dos elecciones primarias, la primera dentro de la Concertación (primarias cerradas) y la segunda entre los adherentes de la coalición (primarias abiertas). Cada una de estas elecciones definiría 900 de los miembros de esta convención (Auth 2005, 12).

Dentro de la coalición hubo gran competencia entre las figuras que se perfilaban para la candidatura presidencial de 1993. Finalmente se postularon Eduardo Frei Ruiz-Tangle y Ricardo Lagos. También participaron los senadores Andrés Zaldívar y Gabriel Valdés, y el secretario de Hacienda, Alejandro Foxley. Resultó elegido candidato de la coalición Eduardo Frei, con el partido Demócrata Cristiano (Olivares 2018). Las elecciones primarias tuvieron una inesperada respuesta de la ciudadanía, con más de 322.000 votantes adherentes, superando la votación de 112.000 militantes. La participación en estas primarias sería el indicador de la existencia de un genuino interés de la ciudadanía por participar en la democracia del país. En las elecciones presidenciales de 1993 el candidato de la Concertación logró obtener el 57 % de los votos, superando a su contrincante, Arturo Alessandri, quien solo alcanzó el 24 % (Auth 2005, 12-13; Olivares 2018, 241).

Tabla 5 La selección de candidatos presidenciales del partido en el Gobierno en Chile, 1993-2017

| 1993 | 1999 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Partido en el Gobierno (PG) | Concertación | Concertación | Concertación | Concertación | Alianza | Nueva Mayoría |

| Método de selección | Primarias semiabiertas: adherentes y convención de delegados | Primarias abiertas | Primarias abiertas | Primarias abiertas | Primarias abiertas | Primarias abiertas |

| Electores (N) | 112.000 militantes, 322.000 adherentes y 3.000 delegados | 1.400.000 | Sin información | 62.000 | 800.000 | Sin información |

| Precandidatos del PG (N) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |

| Candidato del PG | Eduardo Frei Ruiz-Tagle | Ricardo Lagos | Michelle Bachelet | Eduardo Frei Ruiz-Tagle | Evelyn Matthei | Alejandro Gullier |

| ¿Pertenecía al gabinete antes de ser nominado? | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

| Efectos | Establecimiento de las primarias como método de selección | Consenso en la CPD | Intento de fragmentación, no era la candidata favorita de la CPD | Entrada de la derecha al Gobierno | Debilitamiento de la estructura de la CPD | Baja aprobación de su Gobierno |

| Condiciones | Primeras elecciones después de la salida de Pinochet | Revisión de la Constitución | Primera mujer presidenta de Chile | Primera derrota de la CPD | Falta de precandidatos claros | Se rompe la CPD |

| Resultado electoral | Ganó (33 %) | Ganó primera (0,4 %) y segunda vuelta (2 %) | Ganó primera (20 %) y segunda vuelta (7 %) | Perdió primera (14 %) y segunda vuelta (3 %) | Perdió primera (-21 %) y segunda vuelta (-24 %) | Perdió primera (-14 %) y segunda vuelta (-9 %) |

Fuente: elaboración propia.

La selección del candidato de la Concertación para las elecciones de 1999 sería más sencilla gracias a la existencia de proyectos de ley que permitían realizar primarias abiertas. Ricardo Lagos mantuvo su posición dentro de la coalición, reforzada por su experiencia en los gabinetes de los expresidentes de la Concertación, Patricio Aylwin y Eduardo Frei. Su principal competencia por la candidatura fue Andrés Zaldívar, quien ocupaba la presidencia del Senado de Chile en aquel momento. En estas primarias votaron más de 1.400.000 ciudadanos, la mayor votación alcanzada por un partido político hasta entonces. Ricardo Lagos emergió como el candidato seleccionado por la coalición, con el apoyo del Partido por la Democracia (PPD). Durante las elecciones presidenciales, Lagos ganó la primera vuelta electoral con más de 3.300.000 votos, aunque por un margen bastante estrecho de solo el 0,45 %. Sin embargo, en la segunda vuelta, su victoria fue por un margen incluso más ajustado, de apenas 12.000 votos -un margen del 2,62 %- (Auth 2005, 13; Olivares 2018, 242-244).

En las elecciones de 2005, Michelle Bachelet y Soledad Alvear se convirtieron en las precandidatas con más posibilidades. Sin embargo, antes de llevarse a cabo las primarias abiertas, Alvear retiró su precandidatura, pues las encuestas la ponían por debajo de Bachelet del Partido Socialista (PS), quien sería finalmente la candidata de la coalición. La llegada del PS al poder no solo trajo consigo nuevas figuras al gabinete, sino que también marcó un cambio en su composición, al optar mayoritariamente por militantes activos de los partidos en lugar de recurrir a las caras ya conocidas de administraciones anteriores. A pesar de que la Democracia Cristiana (DC) todavía tenía una presencia significativa, con un 34 %, esta se vio reducida en comparación con mandatos anteriores (Olivares 2018, 243-247).

Para el proceso de selección de la candidatura de 2009, faltaba claridad sobre los posibles candidatos. Los nombres que finalmente se presentaron para las primarias fueron Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente de Chile, y José Antonio Gómez, quien se desempeñó como ministro de Justicia durante el mandato de Frei. Al final, Frei se convirtió en el candidato de la Concertación y se lanzó a competir por la reelección (Olivares 2018, 247-249). En las elecciones presidenciales Frei perdió contra el candidato de derecha del partido Renovación Nacional, Sebastián Piñera, de la Coalición por el Cambio. Frei perdió en la primera vuelta por un margen del 14,46 %, y por apenas 220.000 votos (3,22 %) en la segunda vuelta. Ello marcó la primera derrota para la Concertación desde la caída de la dictadura casi veinte años atrás (BCN 2009).

En 2013, la Concertación se disolvería para crear un “nuevo pacto”, sumando más partidos de la izquierda. Durante el mandato de Piñera, se seleccionaron ministros sin militancia ni experiencia legislativa previa, muchos ajenos al ámbito político. Su Gobierno enfrentó crisis como la movilización estudiantil, pero también logros, dentro de los que se destaca el rescate de los mineros de San José. Este éxito impulsó al ministro de Minería, Laurence Golborne, como potencial candidato para 2013. La definición de la candidatura de la Alianza para ese año fue compleja. Los dos partidos de la coalición, Renovación Nacional (RN) y Unión Democrática Independiente (UDI), inicialmente consideraron a Andrés Allamand de RN, y a Evelyn Matthei y Pablo Longueira de la UDI como posibles precandidatos. Sin embargo, la UDI eligió a Laurence Golborne como su precandidato para las primarias abiertas y este se enfrentó a Allamand. Posteriormente, Golborne declinó su precandidatura, lo que llevó a la UDI a seleccionar a Longueira como su candidato de último momento. Las elecciones primarias fueron las primeras elecciones internas realizadas por un órgano electoral y no por un partido (Olivares 2018, 249).

Aunque ya se habían realizado primarias abiertas por parte de la Concertación, esta sería la primera vez que serían monitoreadas por los órganos electorales creados por la reforma constitucional de 2012. En las primarias resultó elegido como candidato de la Alianza Pablo Longueira. Sin embargo, pocos días después de conocer los resultados, renunció a la candidatura por escándalos sobre el uso de paraísos fiscales. La Nueva Alianza postuló a Evelyn Matthei como su candidata para las elecciones. Esta incertidumbre sobre la candidatura afectó a la coalición en las elecciones presidenciales. En la primera vuelta, Evelyn Matthei obtuvo el 25,03 % de los votos y avanzó a la segunda vuelta contra Michelle Bachelet, candidata del Partido Socialista en la Nueva Mayoría recién formada. Esta última ganó la elección con un margen de 24,34 % (BCN 2013).

En 2017, se planeó celebrar las elecciones primarias del partido de Gobierno al tiempo que las de los demás partidos políticos, pero la llegada de Carolina Goic a la presidencia del DC marcó la ruptura de la coalición, al lanzarse como candidata de su partido. Alejandro Guiller se lanzó como candidato de la recién formada coalición de La Fuerza de la Mayoría, conformada por algunos partidos de la disuelta Nueva Mayoría, mientras Carolina Goic se postuló con el DC. No obstante, ninguno de los dos candidatos alcanzó la presidencia, ya que serían superados por Sebastián Piñera, candidato de la coalición Chile Vamos. Piñera ganó en la primera vuelta con el 36,64 % de los votos y en la segunda vuelta con el 54,84 % (Cruz y Varetto 2019, 239, 243-245).

c. El caso de México

Como se mencionó al inicio de este trabajo, México es un país que, aunque tuvo elecciones continuas desde el siglo XX, no se consideró una democracia plena en la medida en que el Partido Revolución Institucional (PRI) mantuvo el poder durante más de setenta años como partido hegemónico y manipulando las elecciones (Manteca Melgarejo 2020). En los años 1960 aumentó la representación de la oposición en las cámaras legislativas y se incrementaría significativamente a partir de 1988 (Castañeda 1998). Las reformas en el sistema electoral en el último tramo del siglo XX permitieron llevar a cabo elecciones plenamente democráticas a finales de los años 1990.

Durante el periodo presidencial de Ernesto Zedillo (1994-2000) se llevaron a cabo esfuerzos notorios para democratizar los procesos internos del PRI. Para las elecciones de 2000, el debilitamiento de algunos liderazgos tradicionales forzó la democratización interna, que se concretó con la realización de elecciones primarias abiertas para la selección del candidato presidencial. Fue la primera ocasión en la historia del PRI en que no fue el presidente quien hiciera la selección por medio del dedazo (Castañeda 1998). En estas elecciones primarias, se presentaron cuatro precandidatos: el exsecretario de Gobernación Francisco Labastida, el exdiputado federal Humberto Roque Villanueva, el exgobernador de Puebla Manuel Bartlett y el exgobernador de Tabasco Roberto Madrazo. La participación alcanzó más de 10 millones de ciudadanos, un número bastante significativo, considerando que en ese entonces el electorado era de poco más de 37 millones de ciudadanos (Manteca Melgarejo 2020, 217-218).

El candidato del PRI a las elecciones del 2000 fue Francisco Labastida. Su partido perdió por primera vez las elecciones presidenciales con 13.181.718 votos, contra los casi 16 millones de votos obtenidos por Vicente Fox, candidato del Partido de Acción Nacional (PAN) (IFE 2000).

Tabla 6 La selección de candidatos presidenciales del partido en el Gobierno en México, 2000-2018

| 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |

|---|---|---|---|---|

| Partido en el Gobierno (PG) | PRI | PAN | PAN | PRI |

| Método de selección | Primarias abiertas | Primarias cerradas | Primarias semiabiertas | Convención de delegados |

| Electores (N) | 55.000.000 de electores en 300 distritos | 93.000 militantes votaron en 32 entidades | 420.000 militantes votaron en 32 entidades | 102 consejeros nacionales |

| Precandidatos del PG (N) | 4 | 3 | 3 | 5 |

| Candidato del PG | Francisco Labastida | Felipe Calderón | Josefina Vázquez | José A. Meade |

| ¿Pertenecía al gabinete antes de ser nominado? | Sí | Sí | No | Sí |

| Efectos | Intento de ruptura dentro del PG, negociación | División interna. Calderón no era el favorito del presidente. | Candidata débil. No era la favorita del presidente. | Candidato “externo al partido” |

| Condiciones | PG ya deslegitimado. Oposición en ascenso. Presidente con alta popularidad. | Presidente con popularidad a la baja. PAN no compitió en coalición. | Presidente con popularidad a la baja. PAN no compitió en coalición. | Presidente con muy baja popularidad. PRI compitió en coalición. Oposición en ascenso. Peor resultado electoral en la historia del PRI. |

| Resultado electoral | Perdió (-6 %) | Ganó con la mínima diferencia (0,6 %) | Perdió, quedó en tercer lugar | Perdió, quedó en tercer lugar |

Fuente: elaboración propia.

La llegada del PAN a la presidencia en 2000 fue la primera alternancia en México después de 71 años de Gobiernos del PRI. El PAN ya tenía una larga trayectoria electoral antes de ganar esas elecciones, al triunfar en los últimos años del siglo XX en estados como Baja California, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco. En las elecciones de 2006 seleccionó a su candidato a través de primarias semiabiertas. Los precandidatos fueron Santiago Creel, Felipe Calderón, Francisco Barrio y Alberto Cárdenas, y participaron 215.000 votantes, entre militantes y adherentes del partido. Finalmente, resultó elegido como candidato del partido Felipe Calderón (Manteca Melgarejo 2020, 214-216). Calderón ganó las elecciones presidenciales de 2006 al obtener 35,89 % de los votos, lo que permitió un segundo periodo presidencial para el PAN. Esta victoria se alcanzó por un margen de apenas el 0,58 % (243.934 votos) sobre su más cercano rival, Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática, en alianza con el Partido del Trabajo y Convergencia (IFE 2006).

Para las elecciones de 2012, nuevamente el PAN llevó a cabo la selección de su candidato a través de elecciones primarias semiabiertas, pero sin dividir al electorado por zonas. Los contendientes fueron Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel. Las elecciones primarias revelaron las fricciones entre facciones del partido. Resultó elegida como candidata Josefina Vázquez Mota quien, a pesar de haber ganado con aproximadamente el 54 % de los votos, fue elegida con la participación de apenas un poco más del 22 % del padrón de militantes del partido (Manteca Melgarejo 2020, 216). En las elecciones presidenciales, Vázquez Mota obtuvo solo el 25,40 % de los votos, quedando en tercer lugar, muy atrás del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, quien alcanzó el 38,21 % de los votos (IFE 2012).

Sin la presidencia, el PRI no podía revivir el histórico “dedazo”. En las elecciones de 2006 nuevamente designó a su candidato, como había hecho en el año 2000, por medio de una elección primaria abierta que fragmentó al partido y lo llevó a la derrota. Pero en el 2012 Peña Nieto resultó elegido candidato tras un proceso de consulta abierta entre la población y fue quien en últimas ganó la presidencia. Para las elecciones de 2018 el PRI llegó al final de ese sexenio con un Gobierno altamente cuestionado y con un presidente con muy baja popularidad. Una forma de tratar de atraer nuevos votantes y evitar el voto de castigo fue modificar en sus estatutos internos el mecanismo para seleccionar a su candidato para permitir que se postulara una persona que no fuera militante del partido. Se consideraron encuestas a militantes o la posibilidad de un consejo de delegados. En el fondo, se trató de una estrategia para que se pudiera postular José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de Peña Nieto y quien no militaba formalmente en el partido, pero también era el personaje que menos rechazo generaba entre la ciudadanía. Al final fue ungido como candidato, pero su presentación como “candidato ciudadano” no fue suficiente. El PRI perdió la presidencia y quedó en tercer lugar con apenas el 16,4 % de los votos, la menor votación recibida por ese partido en toda su historia. Fue superado por el candidato del PAN, Ricardo Anaya, quien obtuvo poco más del 22 % de la votación, pero muy por atrás de Andrés Manuel López Obrador, quien ganaría la presidencia con el 53 % de los votos (INE 2018). La victoria de López Obrador significó la llegada a la presidencia de un nuevo partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que participaba por primera vez en una elección presidencial, y obtuvo una victoria sin precedentes también en diputaciones y senadurías.

d. El caso de Uruguay

Uruguay realiza elecciones primarias abiertas de manera obligatoria desde 1997, aunque se denominan “internas” (Penco 2019). Antes de la reforma constitucional de 1996, el sistema electoral uruguayo operaba con el doble voto simultáneo. Este sistema no es comparable con algún método incluido en la clasificación considerada en esta investigación. Tanto a nivel nacional como subnacional, se aplicaba dicho sistema del doble voto simultáneo, y operaba de manera que los partidos políticos -o coaliciones- presentaban al mismo tiempo a varios candidatos para la presidencia, que competían a la vez tanto por el partido como para el cargo. Resultaba electo como presidente el candidato del partido con mayor número de votos entre todos los candidatos postulados. Con la reforma constitucional de 1996 se incorporaron cambios sustanciales, como la separación del funcionamiento de los procesos electorales nacionales de los departamentales. En adelante, para la presidencia y la vicepresidencia, los partidos deberían presentar una única fórmula cerrada, sustituyendo así el doble voto simultáneo por un sistema electoral de mayoría absoluta con segunda vuelta. Desde entonces los partidos designan a sus candidatos -de forma obligatoria- a través de elecciones primarias abiertas; en el nivel departamental se conservó el doble voto simultáneo y se programan tales elecciones un año después de las presidenciales (Acosta 2022, 39-44).

Para las elecciones de 1994 aún estaba en uso el sistema de doble voto simultáneo, de manera que el Partido Nacional (PN) -que estuvo en el poder entre 1990 y 1995- presentó como sus candidatos a Alberto Volonté, Carlos Pereyra y Juan Andrés Ramírez. Alberto Volonté fue quien obtuvo mayor número de votos de los tres, pero perdió contra el Partido Colorado (PC). Resultó elegido Julio María Sanguinetti como presidente para el periodo 1995-2000, pues el candidato de este partido obtuvo el mayor número de votos (Crespo y Mieres 1996). Este resultado electoral puede ser un ejemplo de la motivación por modificar el sistema electoral, en la medida en que los presidentes podían no ser representativos de las preferencias de la ciudadanía.

En las elecciones presidenciales de 1999, y ya con la implementación de las elecciones primarias, el Partido Colorado presentó a dos precandidatos: Jorge Batlle y Luis Hierro. Batlle ganó la candidatura, y aunque perdió en la primera vuelta electoral, el resultado de la segunda vuelta le favoreció (Gallo 2008, 117-118).

El batllismo es clave para entender la potencial fraccionalización (o ausencia de esta) dentro del PC. Aunque este partido se consideraba cercano al centro ideológico durante la administración de Sanguinetti, posteriormente adoptó una agenda socialdemócrata que promovía la intervención estatal como ente regulador. En contraste, el batllismo llegó a promover una agenda más neoliberal, defendiendo que el Estado debía limitar su intervención en la economía y apoyar el libre comercio de bienes y servicios, lo cual lo alineaba más con posturas ideológicas de derecha (Gallo 2008). El Gobierno de Batlle se enfrentó a la crisis económica de 2002, entre otros desafíos, que tuvieron consecuencias negativas para el partido en futuras elecciones.

Para las elecciones de 2004, el PC llevó a cabo primarias abiertas. Los precandidatos fueron Alberto Iglesias, Ricardo Lombardo y Guillermo Stirgling; este último se impuso. En las elecciones presidenciales, el PC tuvo sus peores resultados electorales, con el 10,61 % de los votos, y perdió contra el candidato del partido Frente Amplio (FA), Tabaré Vázquez. La victoria del FA se dio con el 50,5 % de los votos y un margen de victoria del 41,07 % con respecto al candidato del PN, Jorge Larrañaga (Buquet y Chasquetti 2005, 143-145; Gallo 2008, 127).

Esta victoria fue un triunfo histórico, pues hasta entonces la presidencia de Uruguay se había alternado únicamente entre el PN y el PC, con Gobiernos más bien alineados ideológicamente a la derecha. El de Vázquez fue el primer Gobierno de izquierda en el país; el FA había existido desde el final de la dictadura en 1985, por lo que no era un partido outsider. A partir de ese momento, la coalición cambió gradualmente para transformarse en un partido político, de manera que los partidos políticos y grupos que la conformaban originalmente pasarían a convertirse en fracciones del consolidado partido político Frente Amplio (Yaffé 2013).

Tabla 7 La selección de candidatos presidenciales del partido en el Gobierno en Uruguay, 1994-2019

| 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Partido en el Gobierno (PG) | Partido Nacional | Partido Colorado | Partido Colorado | Frente Amplio | Frente Amplio | Frente Amplio |

| Método de selección de candidato del PG | Doble voto simultáneo | Primarias abiertas | Primarias abiertas | Primarias abiertas | Primarias abiertas | Primarias abiertas |

| Electores (N) | 301.000 ciudadanos | 1.254.000 ciudadanos | 1.051.000 ciudadanos | 1.157.000 ciudadanos | 976.000 ciudadanos | 1.078.000 ciudadanos |

| Precandidatos del PG (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |

| Candidato del PG | Alberto Volonté | Jorge Batlle | Guillermo Stirling | José Mujica | Tabaré Vázquez | Daniel Martínez Villaamil |

| ¿Pertenecía al gabinete del PG antes de ser nominado? | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |

| Efectos | Formación de un Gobierno de coalición | Desarrollo de políticas derivadas de la crisis económica | Se desplazan los partidos de derecha | Consolidación de los partidos de izquierda | Caso de alta cohesión de los partidos | Se desplaza el partido de izquierda |

| Condiciones | Último proceso electoral con el doble voto simultáneo | Cambio en el sistema electoral | Alternancia de un bipartidismo | Candidato impulsado por anterior Gobierno | Reelección no consecutiva del candidato | Inconformidad de la ciudadanía con el Gobierno de izquierda |

| Resultado | Perdió (-9 %) | Perdió primera (-7 %) y ganó segunda vuelta (8 %) | Perdió en tercer lugar | Ganó primera (+18 %) y segunda vuelta +(9 %) | Ganó primera (+16 %) y segunda vuelta (+13 %) | Ganó primera vuelta (+10,39 %). Perdió segunda vuelta (-1,58 %) |

Fuente: elaboración propia.

Para este periodo presidencial, comenzaría una etapa en que el FA tendría la oportunidad de aplicar políticas afinadas a su agenda socialdemócrata de izquierda. Esta transición del Gobierno también marcaría un cambio en el número efectivo de partidos, así como en el comportamiento electoral del país (Buquet y Chasquetti 2005).

En las elecciones de 2009, el FA presentó como sus precandidatos para las internas abiertas a Danilo Astori, José Mujica y Marcos Carámbula; Mujica resultó elegido como el candidato del partido. Mujica se había desempeñado como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca durante el gobierno de Vázquez, y en los últimos años había estado en el senado (Buquet y Chasquetti 2005, 150). En las elecciones presidenciales, recibió el 47,96 % de los votos. A pesar de que no fue una victoria contundente, en la segunda vuelta electoral obtuvo el 54,63 %, con lo que inició el segundo mandato consecutivo del partido de izquierda. El precandidato Daniel Astori aceptó entonces la vicepresidencia en el Gobierno de Mujica, mientras que Carámbula, quien buscaba ser una alternativa electoral frente a los otros dos candidatos, retiró su campaña en favor de la candidatura del partido (Caetano, Helios y Nieto 2019, 279-280).

En 2014, entre las precandidaturas aparecieron los nombres de Constanza Moreira y el expresidente Tabaré Vázquez, quien se convirtió en candidato. Este resultado se puede atribuir a la confianza en el partido y en el expresidente. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Vázquez obtuvo el 47,81 % de los votos, frente al 31 % del candidato Luis Lacalle Pou, y en la segunda vuelta se impondría con el 53,48 % de los votos (Caetano, Helios y Nieto 2019: 291-294).

Si bien este mandato marcó la continuidad de las políticas del partido, el descontento abría la posibilidad de cambio en el poder. Aunque se produjo un crecimiento económico ininterrumpido desde la crisis económica de 2002, a partir del inicio del primer gobierno de Vázquez, la ciudadanía demostró cierto descontento con las reformas en temas sociales, lo que generó un desgaste en la imagen del partido de izquierda (Caetano 2017).

Para las elecciones de 2019, el FA registró nuevamente a Constanza Moreira, Daniel Carlos Martínez Villaamil, Mario Esteban Bergara Duque y Óscar Andrade Lallana. Martínez fue seleccionado como candidato del partido y en la primera vuelta de las elecciones presidenciales obtuvo el 39,02 % de los votos, lo que representó una disminución respecto al más de un millón de votos alcanzados por el partido en las elecciones de 2004, 2009 y 2014. En la segunda vuelta el partido perdió por un estrecho margen del 1,58 % frente al candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle, quien obtuvo una ventaja de 37.000 votos sobre Daniel Martínez (Pérez Bentancour 2023).

4. Patrones generales

La tabla 8 resume las características de las elecciones primarias para el partido en el Gobierno en los casos analizados. Se observa que predominan las elecciones primarias abiertas (grado de apertura) y se evidencia que el nivel de apertura de las primarias no está asociado al nivel de fraccionalización de los partidos en el Gobierno (coeficiente de correlación: 0,19). En Argentina1 hay un aumento en la apertura debido a la implementación de las primarias obligatorias a partir de 2009. Chile muestra niveles altos de apertura, pues la Concertación ya realizaba primarias abiertas para cuando la realización de primarias se incorporó en la legislación. En Uruguay los partidos comenzaron a realizar primarias abiertas a la vez que cambiaron su sistema electoral en 1996, de manera que esta reforma explicaría la apertura en la designación de las candidaturas en los partidos de Gobierno. El caso de México es el único que no regula la designación de candidaturas por ley. Esto se refleja en los resultados del estudio, pues incluye los casos con menor apertura. Cada partido del país sigue una lógica diferente al realizar la selección de candidaturas, pero -posiblemente por cuestiones históricas- coinciden en la negativa a las primarias.

En segundo lugar, tampoco vemos que exista una tendencia al éxito electoral en situaciones de una fraccionalización cooperativa, competitiva o una cohesión del partido, mientras que en todos los casos de fraccionalización degenerativa -cuando no hay fractura de algún partido- el resultado es la derrota electoral. Se observa, entonces, que la alta fraccionalización de los partidos se traduce en peores resultados electorales únicamente cuando alcanza niveles extremos, pero no se encuentra una relación entre los métodos de selección y la fraccionalización de los partidos en el Gobierno.

Los casos que enfrentan una segunda vuelta electoral no muestran tampoco resultados consistentes con una asociación entre la fraccionalización de los partidos en el Gobierno o la apertura de la designación de sus candidaturas y el resultado obtenido.

Tabla 8 Resultados de la investigación sobre la fraccionalización en relación con la eficiencia democrática en primera y segunda vuelta

| País | Año | Grado de apertura | Grado de cohesión | Forma de fraccionalización/cohesión | Gana en primera vuelta | Gana en segunda vuelta |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Argentina | 1995 | 0,8 | 1 | ch | 1 | N/a |

| Argentina | 1999 | 0,8 | 0,6 | fc | 1 | N/a |

| Argentina | 2003 | 1 | 0,6 | fc | 1 | N/a |

| Argentina | 2007 | 1 | 0,8 | fc | 1 | N/a |

| Argentina | 2011 | 1 | 0,8 | fo | 1 | N/a |

| Argentina | 2015 | 1 | 0,4 | fc | 1 | 0 |

| Argentina | 2019 | 1 | 0,4 | fc | 1 | N/a |

| Chile | 1993 | 0,73 | 0,8 | fo | 1 | N/a |

| Chile | 1999 | 1 | 0,8 | fo | 1 | 1 |

| Chile | 2005 | 1 | 0,8 | fo | 1 | 1 |

| Chile | 2009 | 1 | 0,8 | fo | 0 | 0 |

| Chile | 2013 | 1 | 0,2 | fd | 0 | 0 |

| Chile | 2017 | 1 | 0,4 | fc | 0 | 0 |

| México | 2000 | 1 | 0,4 | fc | 0 | N/a |

| México | 2006 | 0,85 | 0,6 | fc | 1 | N/a |

| México | 2012 | 0,9 | 0,4 | fc | 0 | N/a |

| México | 2018 | 0,1 | 0,2 | fd | 0 | N/a |

| Uruguay | 1994 | 1 | 0,4 | fc | 0 | N/a |

| Uruguay | 1999 | 1 | 0,6 | fc | 0 | 1 |

| Uruguay | 2004 | 1 | 0,4 | fc | 0 | N/a |

| Uruguay | 2009 | 1 | 0,6 | fc | 1 | 1 |

| Uruguay | 2014 | 1 | 1 | ch | 1 | 1 |

| Uruguay | 2019 | 1 | 0,2 | fd | 0 | N/a |

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Los partidos políticos en América Latina, sobre todo en el siglo XXI, tienden a presentar las elecciones internas como una señal de su compromiso con la democracia. La adopción formal o de jure de criterios de selección interna de sus candidaturas para las elecciones aparece como un símbolo de apertura y de acercamiento a la ciudadanía. Sin embargo, lo cierto es que de facto se desarrollan conflictos internos, poco visibles, que finalmente los debilitan. Esta situación adquiere mayor relevancia con los partidos que están en el poder, ya que las elecciones internas adquieren la característica de “arma de doble filo”. Por un lado, los compromete a ser más abiertos con los resultados de su gestión y al mismo tiempo los somete a una presión superior en comparación con el resto de los partidos.

La tendencia a la fraccionalización de estos partidos no está relacionada con el mecanismo de selección de candidaturas. A partir de los casos analizados, se puede concluir que no hay una relación entre la apertura de los métodos de selección y la fraccionalización de los partidos. Asimismo, encontramos que los resultados electorales de los casos que tuvieron primera y segunda vuelta electoral no difieren en términos de la fraccionalización del partido.

Finalmente, se constata que el grado de apertura en los métodos de selección de candidaturas, así como la fraccionalización/cohesión de los partidos, es una variable relevante para el estudio de la democracia partidista o interna. Entre los casos revisados se observa el progresivo aumento en el grado de apertura en Argentina, Chile y Uruguay. México muestra menores grados de apertura en la selección de candidaturas y los casos de fraccionalización más elevados. Esto posiblemente se deba a la herencia de décadas de elecciones no democráticas, y muestra una amplia necesidad de legitimar y realizar mecanismos de transparencia interna desde los partidos políticos para mejorar la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales.