Introducción

El interés por el estudio del problema agrario colombiano experimentó un importante auge durante los años sesenta y setenta, cuando la discusión sobre los problemas que enfrentaba el campesinado en el país eran a menudo un primer punto del orden del día tanto en los centros académicos como en la sociedad en general. Los estudios de caso adelantados por numerosos intelectuales desempeñaron entonces un papel clave en esto, pues permitieron superar -al menos temporalmente- una primera etapa de estudios aprioristas y pragmáticos que “sentaban cátedra desde un escritorio” sobre el problema agrario del país para sustentar conclusiones políticas preconcebidas. (Vallejo, 1977; Leal, 1977).

Desde entonces, se han operado importantes cambios tanto en la posición y estado de la agricultura colombiana como en el interés y enfoque académicos al abordarla. La participación de la agricultura en el PIB nacional cayó más del 50% durante la segunda mitad del siglo XX, y se ha demostrado que desde 1984 se viene intensificando la concentración de la tierra en lo que se ha denominado una reciente “contrarreforma agraria”. En Antioquia, el sector agrícola ha presentado un crecimiento inferior al del agregado de la economía departamental durante el periodo 1995-2004, ha registrado un debilitamiento general y experimentado la pérdida de bienestar de su población rural1. Y esto ocurre al tiempo que la academia pierde interés en su estudio y abandona el enfoque marxista que había procurado defender en décadas anteriores. (Machado et al., 2004; Kalmanovitz & López, 2006; Cardona et al., 2007, 2008).

Este artículo se propone analizar la articulación de relaciones capitalistas y precapitalistas en los cultivos de papa de los municipios de La Unión y El Carmen de Viboral ubicados en la subregión del Oriente antioqueño. La papicultura en estos municipios, que ocuparon, respectivamente, el tercer y séptimo lugar entre los municipios con mayores volúmenes de producción del tubérculo en Antioquia en el período 2007-2008, representa un caso emblemático de la situación por la que se atraviesa en otras localidades tradicionalmente paperas de la zona.

La papa es un importante producto agrícola, tanto por su destacado lugar en la canasta básica de los colombianos -especialmente de los estratos de menores ingresos-, como por ser el que más demanda transporte al año en el país y uno de los que más empleo genera. Aún para Antioquia, donde el área cosechada y el volumen de su producción cayeron 19,77% y 23,52%, respectivamente, entre 1995-2006, esto sigue siendo cierto.

Sin embargo, con afirmar que la producción nacional y departamental de papa se realiza en áreas de minifundio y que incluso en varios departamentos del país es la actividad agropecuaria que más empleo genera (Martínez et al., 2005; Acuerdo, 2001; Loaiza et al., 1997), no se resuelve el problema del tipo de relaciones que se establecen en esos minifundios, ni las condiciones y sistema por medio del cual se explota el trabajo del hombre en ellos.

Con frecuencia se señala al conflicto armado como el causante principal de la pérdida de vocación y caída del área en cosecha de varios cultivos tradicionales en el departamento, incluidos los de la papa. No obstante, este trabajo arroja luces sobre posibles causas internas, asociadas a las dificultades para la acumulación e introducción de mejoras tecnológicas debido al atraso semifeudal que prevalece y se reproduce en los sistemas de propiedad y distribución.

Habiendo hecho uso de la metodología de estudio de casos y aplicando un instrumento de entrevistas en profundidad, se da cuenta de la naturaleza y vastedad del entramado de relaciones establecidas entre las diversas clases sociales involucradas en la producción y distribución del tubérculo, y su relación con el actual estado de las fuerzas productivas en dichos cultivos.

El artículo está dividido en cuatro partes. Primero, se presenta un marco teórico de referencia; luego, se explica la metodología empleada; en seguida, se desarrollan los resultados y se hacen comentarios al respecto; y, por último, se plantean las conclusiones.

Marco teórico

Desde finales del siglo XIX, con la expansión del capital monopolista y la incorporación de extensos territorios del planeta a los circuitos del capital financiero internacional, se fueron consolidando estructuras productivas funcionales a estos circuitos allí donde aún no se había logrado un desarrollo nacional capitalista. En los países donde predominaban aún las relaciones feudales, se dio paso a un tipo de desarrollo económico desarticulado que, aunque quebró significativamente la economía natural en las zonas rurales, condujo más al reforzamiento de relaciones transicionales -semifeudales- que a la ruptura total con las viejas formas precapitalistas de explotación. En este contexto, la dialéctica latifundio-minifundio, gran propiedad territorial-propiedad parcelaria campesina, “economía tradicional”-“economía comercial o de exportación”, terminó por caracterizar las estructuras agrarias de países como Colombia. (Grupos, 1969; Bhaduri, 1973; Godoy, 1977; Díaz, 1985; Avakian, 1982; Serrano, 1991; Martín, 2005, 2007a, 2007b).

Aquellas relaciones transicionales o semifeudales en estos países son el resultado de diversas y muy complejas formas de articulación entre relaciones feudales y capitalistas de producción a nivel de la economía nacional en su conjunto, pero muy específicamente también en la agricultura. Desde el enfoque de la economía política marxista, se señala a la teoría de la renta en Marx como piedra angular de análisis para un correcto entendimiento de estas transformaciones en la estructura agraria de estos países.

En general, de acuerdo con Marx (1849), “para producir, los hombres contraen determinados vínculos y relaciones sociales, y solo a través de ellos, es como se relacionan con la naturaleza y como se efectúa la producción”2. Esas relaciones de producción básicas a que hacía referencia Marx constituyen, junto con el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la base económica que define un modo de producción históricamente determinado, y están constituidas a su vez por la forma de propiedad de los medios de producción, por la forma de distribución de los productos y por la posición y las relaciones de las personas en la producción. (Marx, 1849; Academia, 1957; Maoist economics, 1974).

Las relaciones feudales de producción se basan en la propiedad del señor sobre la tierra y la propiedad incompleta sobre el siervo de la gleba. El terrateniente explota al siervo haciéndole pagar una renta del suelo por medio de la cual se apropia de su trabajo adicional, el plusproducto derivado de este o la plusvalía transfigurada en metálico por la venta de ese plusproducto. Es decir, se pueden identificar tres formas de renta feudal o precapitalista del suelo: renta en trabajo, renta en especie y renta en dinero, cada una de las cuales expresa, de un orden inferior a uno superior, un nivel determinado de desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de distribución e intercambio. (Marx, 1894; Machado & Torres, 1987).

Tanto Marx (1894) -con su trabajo pionero- como muchos otros autores después de él, tales como Arango (1975, 1983), Machado & Torres (1987), o Ryndina et al., analizaron la distribución del producto del trabajo de los obreros en la agricultura capitalista. Aquí, los proletarios reciben un salario (expresión en dinero del producto necesario), mientras la plusvalía es repartida entre los capitalistas arrendatarios y los terratenientes, en la forma de ganancia media y renta capitalista de la tierra, respectivamente. En el capitalismo, lo específico de la agricultura es la existencia de una renta que paga el capitalista al terrateniente por el alquiler de la tierra que utiliza como medio de producción, que se presenta como un remanente sobre la ganancia media y se erige en la forma de renta diferencial -I y II- y de renta absoluta.

Estudiar la articulación de unas y otras relaciones de producción en la agricultura implica entonces analizar el sistema de propiedad sobre la tierra y el capital, así como la distribución del producto agrícola y los vínculos económicos que a diferentes niveles se establecen entre los diferentes sectores de clase involucrados en la producción. Asimismo, implica identificar el papel que desempeña cada uno de ellos en la dirección del proceso productivo y su posición en la dinámica económica de conjunto.

Metodología

La estrategia metodológica empleada fue la de estudio cualitativo de casos colectivos, para realizar un estudio descriptivo y explicativo. Luego de considerar múltiples contextos relevantes sobre el problema de investigación, se seleccionaron casos individuales cuyo muestreo siguió los criterios de pertinencia social, heterogeneidad y accesibilidad. (Valles, 1999).

Se diseñó una guía para aplicar entrevistas en profundidad a los productores de papa de dichos municipios. El instrumento permitió indagar sobre las características de las unidades económicas, de la mano de obra utilizada en los cultivos, de las relaciones con los mercados de insumos, productos y capital, y finalmente, sobre los sistemas técnico-productivos.

En un principio se aplicaron entrevistas estructuradas conforme con el diseño completo del instrumento, con las que se fueron aclarando algunas de las conexiones básicas sobre el objeto de estudio. Luego, como resultado de estas primeras impresiones, se aplicaron entrevistas semiestructuradas más cercanas al verdadero carácter de la técnica de entrevistas en profundidad, donde además de seguir la estructura troncal de la guía, también se daba mucho espacio para las preguntas orientadas a profundizar y ampliar el conocimiento, así como a contrastar con la realidad los razonamientos teóricos derivados de las entrevistas anteriores.

Aunque no se buscó la representatividad estadística, sí se trazó un plan para lograr un muestreo heterogéneo, del que se da cuenta en forma tácita al presentar resultados que abarcan una variedad importante de relaciones productivas.

Comentarios preliminares sobre la recolección de información primaria

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses octubre de 2009 y marzo de 2010. Se realizaron siete salidas donde, entre las numerosas conversaciones, formales e informales, solo se pudieron grabar diez de las entrevistas realizadas a campesinos pobres y medios, a jornaleros y a capitalistas productores de la papa, entre otras razones por las secuelas de inseguridad y desconfianza que ha dejado la violencia en los pobladores de esta región.

El autor tuvo oportunidad de reunirse y platicar con personas involucradas de diferentes formas en el proceso productivo de la papa en los municipios del Carmen de Viboral y La Unión: desde funcionarios responsables de la “Cadena agroalimentaria de la papa” de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia, de la Unidad Municipal de Atención Técnica Agropecuaria (UMATA) de El Carmen de Viboral, así como investigadores de Cornare y responsables de proyectos productivos subregionales para la diversificación de la producción agrícola en veredas económicamente deprimidas, hasta capitalistas, campesinos pobres y medios y jornaleros productores de papa a cuya colaboración y disposición, particularmente, se deben los resultados, así como las principales conclusiones y reflexiones de este trabajo.

Los resultados que a continuación se presentan son producto del trabajo de campo en su conjunto, y no solo de lo que está contenido en las diez entrevistas grabadas. Estos se presentan como un análisis derivado del esfuerzo teórico de abstracción tendiente a dar cuenta de los principales hallazgos.

Resultados

Las relaciones de producción y distribución de la papa en el Carmen de Viboral y la unión

Para explicar y tipificar acertadamente las relaciones de producción y distribución asociadas a los cultivos de papa en El Carmen de Viboral y en La Unión, se hace necesario identificar quiénes se relacionan; es decir, hay que precisar qué sectores de clase3 están involucrados en el proceso de cultivo y comercialización de la papa.

Los sectores de clase involucrados en la producción y distribución de la papa

En los procesos de producción y distribución de la papa están intervienen sectores de distintas clases: de jornaleros, de campesinos pobres, medios y ricos y de capitalistas del agro y el comercio.

Los jornaleros (o “peones”) y los campesinos pobres son los más numerosos, y componen ambos al semiproletariado agrícola de la zona. Los primeros están totalmente desprovistos de medios de producción y solo derivan su sustento de la venta de su fuerza de trabajo, principalmente en las faenas agrícolas, pero también en las tareas de recepción y transporte a hombro de la papa como “bultiadores” o “coteros” en los centros de acopio. Los campesinos pobres, en cambio, poseen algo de tierra o un ínfimo fondo que les permite derivar parte de sus medios de subsistencia, arrendando su terruño, cultivándolo o manteniendo algo de ganadería de leche, o poniendo su tierra o sus reducidos fondos para producción de papa “en compañía” (como se explicará más adelante).

Aunque, en términos generales, el jornalero puede encontrarse en peores condiciones económicas que el campesino pobre, las más de las veces su diferencia es muy sutil, por cuanto al segundo le toca jornalear en otras fincas varios días de la semana para extraer el grueso de su propio sustento y el de su familia.

El campesino medio es alguien que posee medios de producción en cantidad al menos suficiente para producir la mayor parte de sus medios de vida. Explota fuerza de trabajo ajena en pequeña escala, solo para ciertas tareas y en la medida en que haya, o no, mano de obra familiar gratuita, que es poco común en la zona. No obstante, él mismo debe participar directamente incluso en las labores más exigentes, pues la limitación de los recursos hace que dependa en una medida significativa del trabajo familiar. Esta clase puede dividirse en tres capas: inferior, intermedia y superior, según su tendencia sea, respectivamente, a derivar pérdidas, a solo “recuperar gastos” o a obtener ganancias que permitan expandir el capital de inversión. Con frecuencia, e incluso como peones, los campesinos medios de la capa inferior se ven forzados a tener que trabajar algunos días en otras unidades agrícolas o pecuarias de la zona.

El campesino rico se diferencia del campesino medio porque no solo no debe vender su fuerza de trabajo, sino que incluso vive principalmente del plusvalor extraído al trabajo ajeno. Estos campesinos trabajan directamente, pero en las tareas menos fatigosas y con mucha menor intensidad que los jornaleros que contratan. Por ejemplo, es fácil verlos echando “abono fino” durante el aporque o participando en la selección de la papa durante la cosecha (o “arranca”), o incluso dejando simplemente de trabajar para atender otros asuntos de aparentemente menor importancia.

Los capitalistas que invierten en la producción de papa en estos municipios son un pequeño grupo perteneciente a la clase de capitalistas medios o nacionales. Aun cuando el campesino rico es, en esencia, también un capitalista del agro se ha querido hacer aquí una distinción entre los dos para hacer referencia a grupos con características distintas. El primero trabaja, administra el proceso técnico del cultivo, establece la relación con el propietario del predio (si él mismo no lo es), dirige a los jornaleros, e invierte todo (o casi todo) su capital en la parcela. El capitalista de la papa, por su parte, invierte en su producción, pero no trabaja nunca en los cultivos ni suele desempeñar un papel clave en su administración, llegando incluso a desconocer su paradero exacto y, de hecho, suele tener inversiones en otros renglones de la producción agropecuaria o de la economía regional.

Asimismo, los capitalistas del comercio aparecen como intermediarios entre el papicultor y el consumidor final, a través de una larga cadena que va desde los agentes comisionistas que negocian con los comerciantes-transportadores que compran en los centros de acopio de La Unión y El Carmen de Viboral, hasta el vendedor detallista de algún otro municipio4.

El valor, el precio, la estructura de costos y la renta del suelo en la producción de la papa

Para exponer las formas de tenencia de la tierra y las relaciones productivas encontradas, es necesario antes hacer un breve reconocimiento de lo que son el valor, el precio de producción y la estructura de costos de la papa, usando para ello el marco teórico que brinda la economía política marxista.

Puesto que la mayor parte de la producción de papa está destinada al intercambio, y dado que el mercado interno de bienes de consumo (incluido el de la papa) está desarrollado al punto de permitir una cierta convergencia en precios, se puede afirmar que existe tanto un valor como un precio de producción para esta mercancía. El valor de la papa, como el de cualquier otra mercancía, está definido por la cantidad de horas socialmente necesarias para su producción, o, lo que es lo mismo, la suma de los valores representados en los capitales constante y variable más la plusvalía.

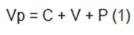

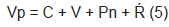

Para expresarlo en ecuaciones, diremos que, por el momento, si suponemos que no hay renta del suelo, se tiene que

donde Vp, C, V y P representan los valores de la papa, del capital constante, del capital variable y la plusvalía, respectivamente.

Por su parte, el precio de producción reúne el costo de producción y la ganancia media capitalista y es, por ello, una forma metamorfoseada del valor de la mercancía que se convierte en base para el precio de mercado. En efecto, por una parte, el costo de producción existe como expresión monetaria de los valores correspondientes al capital variable y al capital constante y, por otra parte, la ganancia, que aparece como utilidad derivada de la inversión en fuerza de trabajo y medios de producción, realmente es la expresión monetaria de la plusvalía derivada del trabajo no retribuido a jornaleros y campesinos productores.

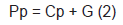

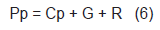

Así, si se mantiene el supuesto transitorio sobre la inexistencia de renta, entonces es posible afirmar que

donde Pp, Cp y G representan el precio de producción, los costos de producción y la ganancia sobre el capital total invertido en la producción de la papa, respectivamente.

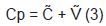

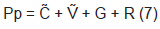

Y, además,

donde C̃ y Ṽ son la expresión monetaria del capital constante y del capital variable, respectivamente.

Los costos de producción abarcan los gastos en mano de obra, insumos, materiales y equipos. En adelante, se considerará como capital variable lo invertido en mano de obra (es decir, en compra de fuerza de trabajo) y capital constante lo invertido en insumos, materiales y equipos (es decir, en medios de producción).

Los trabajadores hacen uso extensivo del azadón para sus labores durante todas las etapas del ciclo, pues ellos directamente aran, rastrillan5, aplican cal, surcan, siembran y tapan, retaban, aporcan, aplican herbicidas, fungicidas e insecticidas, cosechan (arrancan el tubérculo), clasifican, seleccionan, lavan, empacan y cargan bultos. Además, los insumos, materiales y equipos empleados por los papicultores abarcan, por regla general, lo que es semilla, cal dolomítica, materia orgánica, fertilizantes compuesto y foliar, fungicidas, insecticidas, herbicidas, empaques, azadones y bombas de aspersión de espalda.

Ahora bien, sobre el problema de la renta del suelo en los cultivos de papa, los resultados de la investigación son concluyentes: predomina una forma precapitalista de renta en dinero, y, en algunos casos, aparece una renta en trabajo que se concreta en prestación personal y capital invertido para introducción de mejoras en la tierra arrendada.

La forma precapitalista de renta en dinero hallada durante el trabajo de campo no es, sin embargo, la renta en dinero de tipo puramente feudal -que no es otra cosa que la “forma simple transfigurada de la renta en productos”6-, pues no aparece como forma típica del plusvalor. La renta en dinero encontrada como costo de producción en varias de las explotaciones visitadas, se presenta, en cambio, como un remanente del plusvalor, que surge como resultado de los mecanismos subyacentes asociados a la renta absoluta y diferencial I y II. En otras palabras, dado que por regla general la renta de la tierra no absorbe toda la plusvalía, como ocurre con las formas feudales de la renta, se puede afirmar que la renta en cultivos de papa existe bajo la forma de un remanente sobre la ganancia.

Esta renta en dinero es precapitalista porque se produce en un contexto donde predominan la aparcería7 y la economía de propiedad parcelaria en la producción de papa. Para enfatizar este argumento, hay que señalar que existe una diferencia cualitativa entre las relaciones de producción asociadas a los regímenes de tenencia encontrados con las que existen en una agricultura desarrollada de tipo capitalista8.

La otra forma de renta encontrada, la renta en trabajo se materializa en prestación personal y capital invertido para la introducción de mejoras en la tierra arrendada. Esta forma de renta de la tierra aparece en la zona cuando, por ejemplo, el acuerdo entre el arrendatario y el propietario es “dejar la tierra en pastos para potrero” como forma de pago del arrendamiento al finalizar el plazo acordado, que en algunos casos vence tras el primer ciclo de producción de papa.

Este tipo de renta es muy similar al de la renta más primitiva del régimen de servidumbre feudal, donde aquella es “pagada” por el agricultor con el trabajo gratuito que realiza con sus propios aperos en las tierras del terrateniente. Sin embargo, esta renta en trabajo hallada en varios cultivos de papa de La Unión y El Carmen de Viboral aparece en presencia de una ganancia capitalista y mediada por relaciones de producción y distribución que hacen que la renta aquí no sea tampoco la forma típica del plusvalor o, mejor, del plustrabajo. Aquí la renta en trabajo -que es eminentemente feudal- no es usualmente un límite insalvable para la generación de ganancia y acumulación -como ocurre bajo el feudalismo- y, por tanto, podemos señalar su carácter precapitalista o semifeudal.

El trabajo realizado en las faenas correspondientes a las mejoras exigidas por el acuerdo de renta es claramente trabajo adicional y gratuito, pero no representa todo el plustrabajo; además, aquí no solo es necesario realizar el valor del producto en el mercado, sino que se debe invertir una parte del dinero de su venta para el pago de los costos asociados a dichas mejoras.

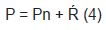

Para tipificar el contenido de la plusvalía y la forma que reviste el precio de producción de la papa cuando se debe cubrir alguna de las formas de renta encontradas, reducimos la “renta en trabajo” a su expresión monetaria Así, podemos generalizar que tanto si se trata de la renta en trabajo como de la “renta en dinero precapitalista”, tenemos que

donde Pn y Ŕ representan la plusvalía neta de renta y el valor de la renta del suelo, respectivamente. Así, se tiene que, al reemplazar (4) en (1)

En este sentido, el precio de producción en presencia de renta de la tierra sería

donde R representa la renta del suelo y aparece en realidad como un “remanente de la ganancia” tal como lo indicó Marx (1894).

Y, remplazando (3) en (6), resulta que

Las formas de aparcería como relación patrón-cosechero

La aparcería permite manejar grandes volúmenes de papa y es muy común en veredas donde predominan los sistemas productivos de monocultivo de papa, o papa con relevo a maíz y/o pasto kikuyo, o los sistemas asociados de papa-arveja o papafríjol arbustivo.

Por el lugar que ocupan en el acuerdo de aparcería (que, a su vez, obedece a la situación socioeconómica de las partes), los dos elementos involucrados se denominarán en adelante “patrón” y “cosechero”, para referirse a quienes en la literatura aparecen como “aparcero dador” y “aparcero tomador”, respectivamente. Como se demostrará, esta es siempre una relación de subordinación económica del segundo por el primero, cuya justificación escapa del terreno estrictamente económico.

Tres fueron los tipos de aparcería que se encontraron: “Compañía”, “Ir por mitades en todo” y “Al porcentaje”9. Los dos primeros pueden ser agrupados como relaciones de mediería, aun cuando pasa con este concepto lo mismo que con el de “aparcería” en el sentido de que han sido utilizados siempre para caracterizar una gama muy amplia de relaciones que, no obstante, tienen de común (en el caso de la aparcería) el que la parte que no trabaja -o que realiza labores secundarias- se asegura mano de obra atando al aparcero a la tierra y adelantándole (una parte o el conjunto de los) medios de producción necesarios para la producción agropecuaria, con el objetivo final de repartir el producto de acuerdo con un sistema de porcentajes previamente acordado.

“El patrón” es quien se asegura la mano de obra del “cosechero” y adelanta medios de producción. El cosechero, al tiempo que trabaja directamente, es el responsable administrativo del cultivo, y además cumple funciones similares a las de un “agente de enganche” para el patrón cuya inversión requiere, por regla general, más mano de obra que la aportada por el propio cosechero. Así, no es el patrón quien aparece directamente como el explotador del jornalero, sino el cosechero, quien actúa como intermediario en el reclutamiento, control y dirección de la fuerza de trabajo. Por ello, se puede afirmar que aquí, aún en presencia de una ganancia capitalista y de una clase de jornaleros “libres” de medios de producción, no media todavía una relación capital-trabajo en la forma en que aparece bajo el imperio de la agricultura y la economía capitalistas.

Ahora bien, es la situación material de las partes la que en últimas dictamina quién puede ser “patrón” y quién “cosechero”. El patrón es en realidad un campesino rico o un capitalista de la papa, mientras el cosechero puede ser un campesino rico, un campesino medio, uno pobre o, en casos muy raros, incluso un jornalero. Lo usual es, sin embargo, que el patrón sea un capitalista del agro y el cosechero un campesino rico o medio.

La mediería

La mediería hace referencia a un sistema donde la distribución del producto o las utilidades se realiza por mitades, pero veremos que en El Carmen de Viboral y en La Unión ella no existe sino como modalidad regional específica.

Compañía” Tipificación general

La Compañía es una forma de mediería donde los costos de producción son asumidos por el patrón y el cosechero de tal manera que van cubriendo los capitales constante y variable, respectivamente, a medida que los va exigiendo el proceso productivo10. Al final del ciclo, el patrón vende el producto y “liquida” con el cosechero11 distribuyendo el dinero de la venta así: primero, reembolsa para sí lo correspondiente al costo del capital constante y luego divide en dos partes iguales lo que resta: una para él mismo y la otra para el cosechero.

Esto es lo que podríamos denominar “el acuerdo base” o “forma típica” de la Compañía en la zona, pues lo cierto es que en la práctica las gentes llaman “Compañía” a muy variadas relaciones específicas que, no obstante, operan todas sobre esta misma base.

La abstracción permite identificar algunos casos típicos de Compañía: primero, según la propiedad de la tierra, segundo, según si el cosechero recibe dinero del patrón en forma de “préstamo”, o no, y, tercero, según si el acuerdo contempla, o no, esquemas diferentes para la distribución de la responsabilidad sobre los costos por etapas del ciclo y del dinero de venta de la papa, o no. Es posible que existan tantos casos de Compañía como combinaciones se puedan establecer entre estos factores.

Caso 1. Cosechero arrendatario

El caso quizá más común de Compañía es aquel donde ni el cosechero ni el patrón son los propietarios de la tierra, sino que la arriendan y pagan por ello una renta del suelo. Por lo general, es el patrón quien asume esta carga y se la reembolsa en la liquidación como hace con el capital constante antes de dividir en 50-50% con el cosechero.

Si suponemos que el precio de mercado es igual al precio de producción, entonces al momento de liquidar el patrón se reembolsaría (C̃+R), y después distribuiría (G+Ṽ) por iguales entre el cosechero y él. En estas circunstancias, los dos aparentemente están recibiendo la misma cantidad de dinero en forma de ganancia: (G+Ṽ)/2. Sin embargo, esto no es cierto debido a que mientras el patrón ya ha tenido oportunidad de restituirse lo que los campesinos de la papa llaman “los gastos”, o sea su inversión, el cosechero debe todavía restar su “inversión” en fuerza de trabajo (Ṽ) para hallar su participación en la ganancia. Así, patrón y cosechero reciben finalmente (G+Ṽ)/2 y (G-Ṽ)/2, respectivamente.

Analicemos algunas implicaciones teóricas. En primer lugar, no es posible que el patrón pierda dinero o simplemente reproduzca su capital, pues no tiene sentido pensar que (G+Ṽ) ≤ 0; sin embargo, el cosechero puede perder capital12, reproducir sus condiciones o acumular, según si la situación es tal que G < Ṽ, G = Ṽ o G > Ṽ, respectivamente. Así, el patrón siempre tendría posibilidad de acumular, a diferencia del cosechero cuya situación final es incierta y depende en últimas de si la ganancia alcanza a cubrir totalmente el costo de la fuerza de trabajo empleada en el ciclo productivo, o no. Entonces, el cosechero tiene menos posibilidades de acumular, y si acumula lo hace siempre en menor cantidad que el patrón (siempre Ṽ menos que el patrón).

De acuerdo con la opinión de varios cosecheros, “el que trabaja en compañía haga de cuenta que trabaja con una sola mano”, por lo que se puede esperar que, si contaran con fondos suficientes para hacerlo solos, así lo harían. Esto, como se acabó de demostrar teóricamente, se confirma por el hecho de que el patrón siempre gana Ṽ por encima del cosechero y porque, además, este debe contemplar la posibilidad de perder o, al menos, no ver incrementado su capital, mientras aquel cuenta siempre con una “ganancia” individual positiva.

Pero esto, más que enfatizar la desigualdad absoluta que existe entre las partes en relación con la rentabilidad obtenida, y remachar el hecho de que el patrón es siempre alguien que tiene más capital que el cosechero, permite traer a primer plano una de las características más importantes del sistema de Compañía: es una relación de subordinación económica y semi-servil del cosechero por el patrón.

Piénsese lo siguiente: ¿qué explica que el cosechero contraiga una relación donde él puede perder parte de su inversión y, de hecho, trabajar en forma gratuita? Un observador incauto responde lo siguiente: es la superioridad del capital invertido por el patrón lo que explica que él deba primero reembolsarse los costos por él adelantados y luego dividir pues “tiene derecho” de percibir un mayor porcentaje de ganancia dada su inversión13. Esta respuesta en verdad no explica nada. En primer lugar, los costos promedio de producción de papa para Antioquia durante 2007, 2008 y el primer semestre de 2009, muestran que en promedio la participación en ellos de la fuerza de trabajo es de 33,8%, lo que no es despreciable14. En segundo lugar, el cosechero es al tiempo un trabajador directo y no un gran capitalista y, por tanto, depende de la ganancia final para poder subsistir, a diferencia del patrón común. Y, en tercer lugar, la superioridad del capital adelantado por el patrón no es, en sí, una justificación para que este bloquee al cosechero el reembolso directo de su inversión y se reparta la ganancia y el costo -recuperado en el mercado- de la inversión en fuerza de trabajo por iguales, para que de allí saque el cosechero su inversión y no ocurre que, por ejemplo, como podría pasar en cualquier sociedad -compañía- capitalista, se deriven unas utilidades netas, y se realice una distribución conforme con los porcentajes de inversión hechos por las partes, que incluso puede revestir la forma de distribución de pérdidas, considerando la integridad del capital aportado inicialmente. No; aquí lo que hace el patrón es poner al cosechero en aprietos para obtener un residuo de ganancia, y cuando obtiene pérdidas se puede afirmar que él mismo ha trabajado gratuitamente para incrementar el valor acumulado por el patrón, no a la manera capitalista, sino a la manera semifeudal: sin recibir un peso por su trabajo, aun cuando contribuyó incluso con el capital necesario para pagar otros jornales.

En la realidad concreta, donde el precio de mercado de la papa no corresponde exactamente con su precio de producción y cuando, además, dicho precio es tan volátil (como se explicará luego), esta subordinación se expresa con notoria protuberancia. A menudo, el cosechero ve cómo el patrón, sentado a su lado en el momento de la liquidación, se embolsilla todo el dinero logrado en la venta de la papa cosechada al tiempo que siente con amargura cómo se ha perdido su trabajo y tiempo y condenado su bolsillo, no solo a la pérdida del capital adelantado por él, sino también a una muy probable y esclavizante deuda con el patrón15 o algún agiotista.

Analicemos todavía más el hecho de que la explicación de la desigualdad contenida en la relación de Compañía escapa del terreno estrictamente económico. Para ello, veamos el asunto desde otro ángulo, haciendo estas preguntas: si el precio de mercado fuese menor a C̃ + Ṽ + R, entonces ¿por qué no se distribuye de acuerdo con un sistema de porcentajes derivado del peso relativo de las inversiones de las partes?; o, si el precio de mercado fuera igual a C̃ + Ṽ + R, ¿por qué no se permite que el cosechero recupere Ṽ así como el patrón puede recuperar C̃ + Ṽ?; o, si el precio de mercado fuese superior a C̃ + Ṽ + R, ¿por qué no se reparte G en proporciones equivalentes o relativas a la inversión hecha por cada una de las partes?

Visto de esta manera, es mucho más evidente el hecho de que la relación de Compañía, reproducida tanto por las condiciones económicas de las clases que intervienen, como por el nivel de la técnica aplicada y las tradiciones sociales en la región, es una relación que implica una subordinación semiservil del cosechero hacia el patrón, que tiene puntos comunes con las condiciones como el terrateniente feudal explotaba al siervo de la gleba aplicando contra este una “coacción extra-económica” -al decir del mismo Marx-, que iba desde la sumisión ideológica16 hasta la franca represión armada.

El análisis hecho hasta aquí sobre la relación de Compañía, opera fundamentalmente de la misma manera en los casos que se abordarán a continuación, donde las variaciones son relativamente sutiles.

Caso 2. Cosechero propietario

En este caso, se hace referencia al caso en que el cosechero es propietario del predio en que se está llevando a cabo la producción de papa. La renta del suelo no es considerada usualmente como un “gasto” por el patrón y, en consecuencia, solo adelanta C̃ durante el proceso y luego se lo reembolsa en la liquidación. En sentido estricto, aquí no se paga renta del suelo, debido a que el productor directo no solo es poseedor sino además propietario de la tierra, y, opera el mismo análisis de distribución que en el caso anterior.

No obstante, puede resultar interesante y acertado analizar este caso considerando la renta del suelo como un costo de oportunidad para el cosechero propietario, debido a que en la zona es muy común arrendar tierras para trabajar en Compañía y el cosechero se priva de este ingreso potencial al entregar su tierra como un medio de producción gratuito para el patrón. Desde este punto de vista, las ganancias individuales del patrón y del cosechero luego de la venta del producto serían, respectivamente, (G+Ṽ+R)/2 y (G-Ṽ-R)/2. Nótese que, vista la renta como un costo de oportunidad para el cosechero, la situación se hace mucho más ventajosa para el patrón que aquella en que tiene que arrendar tierra (siempre gana R/2 más) y más desventajosa para el cosechero cuya restricción de acumulación se torna más exigente (G>Ṽ+R, en vez de G>Ṽ).

Aquí la ventaja del uno y la peor situación del otro son como dos caras de una misma moneda: el patrón mejora sustancialmente su situación a costa del deterioro en la posición del cosechero. Al ser el cosechero propietario de la tierra, la relación precapitalista de Compañía se hace mucho más lucrativa para el patrón y recae con más dureza sobre las espaldas del cosechero.

Caso 3. Patrón propietario

El tercer caso de Compañía, y el último considerado desde el punto de vista de la forma de tenencia de la tierra, es aquel en que el propietario de la tierra es el mismo patrón. Este caso es poco común17 y es difícil hacer generalizaciones al respecto.

Se encontraron dos casos distintos en la manera como se aborda el pago de la renta en estas circunstancias: en un caso, el patrón se reembolsa un monto de dinero durante la liquidación bajo el rótulo de “arrendamiento” de su propia tierra, por lo que la estructura de “liquidación” y distribución de la ganancia es igual a la del “caso 1” o “cosechero arrendatario”. Y, en el otro caso, el patrón simplemente sacrifica el arrendamiento de su tierra para cultivarla en Compañía, sin reembolsarse más que lo concerniente al capital constante antes de dividir en partes iguales. Aunque en sentido estricto aquí sí existe renta del suelo debido a que el cosechero es poseedor mas no propietario de la tierra, resulta que debemos retomar su valor como un costo de oportunidad para el patrón pues él no lo extrae directamente durante la liquidación. Por eso, aquí las ganancias individuales netas del patrón y el cosechero son (G+Ṽ-R)/2 y (G+R-Ṽ)/2.

Este último caso es interesante en la medida en que aparece por vez primera la posibilidad, al menos teórica, de que el patrón pierda, simplemente recupere su inversión o gane un adicional, según si G+Ṽ<R, G+Ṽ=R, o si G+Ṽ>R, respectivamente, lo mismo que le puede pasar al cosechero si G+R<Ṽ, G+R=Ṽ, o si G+R>Ṽ, respectivamente. No obstante, la realidad muestra que muy difícilmente la renta llega siquiera a igualar el dinero correspondiente al capital variable, por lo que sigue habiendo aún en este caso una tendencia muy fuerte a que el patrón tenga mayores posibilidades de acumular, y de acumular más, que el cosechero.

Según el patrón preste, o no, dinero al cosechero

Las escasísimas posibilidades de acumulación del campesino cosechero de la zona obligan a que con mucha frecuencia tenga que pedir prestado el dinero correspondiente al capital variable, empeñando para ello sus futuros ingresos por la venta de la cosecha de papa. Quien le presta puede ser el patrón, “un amigo” o algún agiotista local.

El hecho de que esta situación sea tan generalizada en la zona indica que muchos cosecheros son en realidad campesinos pobres o medios de la capa inferior, cuya labor de subsistencia no les deja ni fondos con qué mantenerse a ellos mismos y a sus familias mientras esperan la cosecha.

Caso 4. El patrón presta

Lo más común es que el patrón además de ir adelantando el dinero correspondiente al capital constante haga lo mismo con aquel dirigido a cubrir los jornales de los trabajadores y los medios de vida del mismo cosechero, eso sí, como dinero en forma de préstamo para este último, que deberá reembolsar al patrón cuando reciba su parte durante la liquidación. El análisis teórico es el mismo que hacíamos arriba, sino que el cosechero en vez de “reembolsarse a sí mismo” Ṽ lo que hace es reembolsarlo al patrón.

Lo importante aquí es que si lo que corresponde al cosechero no alcanza a cubrir Ṽ, entonces este queda endeudado con el patrón y se entiende que la interpretación correcta no es que “haya perdido capital”. Ocurre a menudo que el cosechero sigue trabajando con el mismo patrón y entra en un círculo de deuda acumulada, lo que termina frustrando todavía más cualquier posibilidad de acumulación de capital e intento de zafarse del pesado fardo en que se le convierte el trabajar en Compañía.

También ocurre a veces que el cosechero se retira de la Compañía al finalizar el ciclo productivo si queda endeudado con el patrón y este, al no quedar en posesión de documentos legales que demuestren la deuda del cosechero, no tiene más remedio que dar por perdido lo adeudado. El cosechero se retira consciente de lo difícil que puede resultar hacer Compañía con otro patrón y, sin embargo, prefiere jornalear que seguir acrecentando una deuda y, de hecho, trabajando gratuitamente. El patrón, por su parte, conocedor de esta posibilidad, no le queda más remedio que prestar dinero porque no es fácil dar con un campesino rico o medio dispuesto a trabajar en Compañía y que no le pida dinero en préstamo. Es una contradicción que enfrentan los patrones, y para suavizar sus efectos han diseñado acuerdos para no tener que prestar todo el capital variable sino solo una parte; por ejemplo, pueden prestar solo diez o quince mil pesos por bulto de semilla sembrada, monto que con frecuencia no alcanza a cubrir ni la mitad de dicho capital.

Caso 5. El patrón no presta

El caso en que el patrón no presta es poco común y, sin embargo, no es tampoco el caso en que el cosechero no necesite préstamo alguno para poder llevar a cabo el proceso productivo. Agiotistas locales también hacen negocios de cuenta de estos contratos de Compañía, haciendo préstamo a interés a los campesinos.

“Caso 6”: Acuerdos Específicos

El último “caso” de Compañía, es uno donde median acuerdos muy específicos en materia de distribución de los costos de producción y del precio de mercado de la papa, así que en verdad se quiere englobar aquí como “caso 6” lo que en verdad es un conjunto muy amplio de casos. En relación con lo primero, con acuerdos específicos según como se distribuyan las responsabilidades sobre los costos de producción, considérese, por ejemplo, el caso en que el capital variable invertido en los procesos de cosecha, lavada, selección, empaque18 y transporte al centro de acopio es asumido por mitades entre el patrón y el cosechero, o el caso en que todo el costo de producción asociado a estos procesos finales es asumido por mitades entre las partes (y no el variable por el cosechero y el constante por el patrón, que es el caso general).

En relación con el segundo aspecto, que hace referencia a un esquema de liquidación con diferencias relativamente sutiles a las vistas hasta aquí, se encuentran acuerdos donde, por ejemplo, el patrón no deduce el capital constante invertido en los procesos de preparación del suelo y/o la aplicación de abono orgánico. De acuerdo con varios campesinos, los acuerdos que de esta forma dejaban algo más para repartir al final, son muy escasos actualmente.

Por lo demás, se considera que el acuerdo general sigue siendo de Compañía, pues estas variaciones aparecen solo en relación con una u otra fase del ciclo.

“Ir por mitades en todo”

La segunda forma de mediería hallada en la zona es aquella denominada como “ir por mitades en todo”. Aquí los costos totales de producción son cubiertos por partes iguales entre el patrón y el cosechero y, en la liquidación, se reparte el dinero de la venta también por iguales. No es fácil para un patrón encontrar a alguien con el capital suficiente como para cubrir la mitad de toda la inversión que se haga y, encima, estar dispuesto a trabajar y desempeñar el rol de administrador que en general ejecuta el cosechero, y es por ello por lo que esta relación no se encuentra tan extendida como la de Compañía.

Cuando se paga renta de la tierra a un tercero, al “ir por mitades en todo”, tanto el cosechero como el patrón ganan finalmente G/2, luego de reembolsarse cada uno lo invertido: (C̃+Ṽ+R)/2. En estas circunstancias la ganancia capitalista aparece en forma más “pura”, sin los aditamentos con que surgía en los casos de Compañía. Pero, hay que reafirmar que esto no es sino otra forma de aparcería precapitalista basada en el trabajo directo de uno de los inversionistas y en el atraso técnico característico de los cultivos en cuestión.

Con frecuencia, quien entra en esta relación como cosechero es un campesino rico con tierra. Si produce papa en su propia tierra “yendo por mitades en todo”, lo común es que no se reconozca renta del suelo al momento de desembolsar los costos. Por eso, siguiendo el análisis hecho antes para el caso “cosechero propietario” en Compañía, o sea considerando la renta como un costo de oportunidad para el cosechero, se tiene que los ingresos finales del patrón y el cosechero serían (G+R)/2 y (G-R)/2. Claramente, la ganancia tiene que superar la renta del suelo para que el cosechero tenga la oportunidad de acumular.

“Al porcentaje”

Caracterizados ya los dos casos de mediería presentes en los cultivos de papa de la zona, veamos otro -el último- caso de aparcería, denominado “al porcentaje”19. Trabajar “al porcentaje” significa que el patrón cubre los costos totales de producción y al final liquida reembolsándose dichos costos y entregando luego un 20 ó 30% de lo que resta al cosechero. Es importante resaltar que aquí el patrón paga al cosechero un jornal por cada día trabajado (como a cualquier otro trabajador), pero se asegura que este realice las labores de administración técnica y de reclutamiento, coordinación y dirección de los jornaleros pagando una remuneración adicional de 0.2G ó 0.3G al finalizar el ciclo.

Otra vez, hay que considerar el hecho de que el precio de mercado difiere por regla general del precio de producción, y que lo que ocurre con frecuencia cuando el precio cae es que el cosechero no puede recibir ese 20 ó 30% sobre lo que resta luego de extraer los costos. Sin embargo, es tan difícil la vida del cosechero campesino pobre o medio y tan mala la experiencia que ha tenido trabajando en mediería, que considera que trabajar al porcentaje “es mucho mejor que trabajar en Compañía porque al menos uno recupera el jornalito”20. Así que estos trabajadores rurales, aun cuando desempeñen labores “administrativas”, y tengan la posibilidad de ganar algo más que un jornalero, viven en condiciones más cercanas a las del jornalero raso que a las del campesino medio de la capa superior o el rico.

La economía de los campesinos pobres y medios “sin patrón” (sistemas papa-pastos-leche y papa-fríjol-maíz)

La producción de papa también es llevada a cabo en unidades de economía tradicional campesina donde se invierte en muy pequeña escala y sin la intervención de “un patrón” como en el caso de la aparcería21. Las familias campesinas cuentan con sus propios medios de producción, suelen ser minifundistas propietarios y poseer algún fondo de capital para cultivar la papa. Debido a la inestabilidad del precio de la papa, a la necesidad de un capital relativamente alto para su producción, y a la necesaria espera de más de tres meses para recoger la cosecha, los campesinos que han seguido cultivándola por cuenta propia, se han visto obligados a asumir sistemas productivos como los de papa-pastos-leche y papa-fríjol-maíz. Frecuentemente, el sostenimiento de uno de estos sistemas permite que el campesino asegure la subsistencia propia y de su familia, más que algún tipo de acumulación creciente.

La producción de papa en estas circunstancias normalmente no supera los diez bultos de semilla sembrada, mientras los aparceros siembran decenas o cientos de bultos. Al escaso capital con que cuentan estas familias campesinas se une el hecho de que obtienen los insumos con un costo unitario relativamente superior por comprar siempre al por menor, al tiempo que nunca reciben un solo insumo fiado en los almacenes agropecuarios como sí se los facilitan a muchos “patrones”. Los campesinos “sin patrón” son conscientes de estas limitaciones y dicen al respecto que lo importante es “que deje tan siquiera pa´l almuerzo”, en un sentido no necesariamente literal, sino figurado, que significa que lo importante es que la producción deje al menos una ganancia con la que se pueda subsistir luego de recuperar costos (o “librar gastos”, como suelen decir). Se entiende que en estas circunstancias se encuentran muchos de quienes se han caracterizado como campesinos medios y pobres.

Los “grandes inversionistas” y la relación patrón-administrador-jornaleros

Hay casos, especialmente en La Unión, donde a la gran inversión de capital en papa la acompaña, no ya la extendida relación patrón-cosechero-jornaleros, sino la relación patrón-administrador-jornaleros, donde quien cubre el capital variable deja de desempeñar las mismas labores que describíamos arriba, y se convierte en un agente administrador de cultivos. Mejor dicho, en casos donde un solo patrón no establece Compañía con varios cosecheros sino con uno solo, para invertir en siembras de hasta miles de bultos de semilla, el cosechero se despoja necesariamente de su papel como productor directo y pasa a desempeñar más de lleno su papel como “director de cultivos”.

La explotación del jornalero

Como se afirmaba arriba, existe la clase de los jornaleros libres de medios de producción y libres de vender su fuerza de trabajo a quien quieran. La situación económica de esta clase es difícil y precaria: sus ingresos son escasos y soporta formas intensivas de explotación debido a la flexibilidad y falta de regulación de los “contratos” que establece.

La situación económica del jornalero y la “calidad del contrato”

Los jornaleros derivan su sustento principalmente del pago que les dan en dinero luego de extenuantes jornadas de trabajo de nueve o más horas diarias, pues no es usual que posean medios para realizar actividades hortícolas o artesanales domésticas. Aunque el nivel de empleo tiende a aumentar temporalmente en las épocas en que el precio de la papa repunta de manera notoria -pues esto promueve incrementos en el área sembrada-, muchos jornaleros sobreviven por lo regular con apenas dos o tres jornales a la semana. En consecuencia, es posible ver que algunos de ellos -o sus familiares- deben salir a pedir “rechazo”, riche o guache a las fincas donde se esté cosechando para ajustar el sustento familiar22.

No existe lo que pudiésemos llamar un “contrato formal” por medio del cual se vinculan los jornaleros al cultivo. Y, de hecho, las condiciones de dicha vinculación dan cuenta de un total desapego de la legislación laboral vigente: nunca se cubren los gastos de Seguridad Social -pensiones, salud, riesgos profesionales- y menos los de prestaciones sociales y obligaciones legales -prima de servicios, vacaciones, subsidios familiares y de transporte, cesantías, horas extras, incapacidades-, e incluso es frecuente la vinculación de niños que son remunerados con menos de la mitad del jornal pagado a los adultos.

Las formas de explotación del jornalero

La explotación del trabajo del jornalero se realiza de tres formas: “al jornal”, “al contrato” y “por tarea”. “Al jornal” significa que se acuerda con el jornalero el pago de una determinada cantidad de dinero por la venta de su fuerza de trabajo durante una determinada cantidad de horas en el día (generalmente cumpliendo horarios que van de 7 a.m. a 4:30 p.m. o de 8 a.m. a 5 p.m.). El jornal varía entre veintiuno y veintitrés mil pesos según la vereda y el municipio. “Al contrato” es una modalidad de pago al destajo, donde al jornalero se le paga de acuerdo con su productividad en la realización de una labor específica, sin importar el tiempo que trabaje en el día. La última, la explotación “por tarea”, es aquella en la que el responsable del cultivo acuerda con el jornalero el pago de una determinada cantidad de dinero por la realización de una labor determinada, independiente de su productividad y de los horarios que escoja para llevarla a cabo. Estas dos últimas modalidades suelen implicar un mayor desgaste para el jornalero quien se ve abocado a tener que trabajar literalmente de sol a sol.

Los cosecheros suelen explotar a los jornaleros haciendo uso de una u otra forma según la fase del ciclo en que se encuentre el cultivo, según los fondos de capital con que cuente y de acuerdo con sus preferencias personales. Por ejemplo, hay patrones que no pagan tractor con rotovator para preparar el lote, entonces el cosechero usualmente decide entre hacerlo él mismo junto con otros trabajadores pagados “al jornal”, o asignarle “la tarea” a un jornalero por una cantidad determinada de dinero. O, también, el cosechero puede decidir entre asignar la tarea a un jornalero o pagar “al jornal” para que se apliquen los insecticidas (o lo que ellos llaman “los baños”) al cultivo. Más aún, hay cosecheros que prefieren pagar “al contrato” la labor de “arranca” (donde se paga por bulto o canasta recogida) y otros al jornal, lo mismo que con la clasificación, selección y lavada. Tanto en el caso de las aspersiones como en los de la fase de cosecha, el cosechero toma la decisión de explotar al jornalero de una u otra forma considerando la contradicción que existe entre velocidad y calidad.

Los mercados de insumos, trabajo, capitales y papa

La variedad de relaciones que existen en la producción de papa en El Carmen de Viboral y La Unión, examinadas brevemente en las páginas anteriores, solo se pueden entender en un sentido cabal si se examinan también en su conexión estrecha con los mercados de insumos, trabajo, capital y papa. Aunque un análisis detallado del funcionamiento de estos mercados escapa del propósito de este trabajo, es importante hacer un par de comentarios al respecto.

De los cuatro mercados, los más dinámicos y desarrollados son, sin duda, los de insumos y papa. Es posible encontrar varios almacenes agropecuarios en los cascos urbanos de los municipios en cuestión, ofreciendo amplia variedad de insumos y compitiendo entre sí; asimismo, existen varios comerciantes de semilla certificada aparte de Fedepapa. Varios de los insumos usados en la producción de papa son importados23, por lo que las casas comerciales de las empresas transnacionales que contratan una cantidad de técnicos para que promocionen sistemáticamente sus productos en las fincas con cultivos de papa, constituyen también un factor importante en el dinamismo de este mercado. El capital financiero internacional y el capitalismo burocrático aparecen asociados al cultivo de papa más por este lado, a través de la comercialización de insumos, y en parte por el lado del mercado de papa, como se indicó antes24.

En Colombia “(la) producción total disponible de papa se destina básicamente al consumo en fresco (80-92%) y a la agroindustria (8 -10%)”25, y no al consumo doméstico del productor directo. La producción de papa está dirigida al mercado. Así, los lazos mercantiles van hacia atrás y hacia adelante: los insumos y el producto son mercancías regidas por las contradicciones del mercado.

El “mercado de trabajo” se ha venido desarrollando en la medida en que se profundiza la ruina del campesino pobre y medio de la capa inferior, que va arrojando más fuerza de trabajo disponible. Los jornaleros han soportado el mismo jornal nominal durante los últimos siete u ocho años, mientras expresan con amargura el sufrimiento que trae la pérdida de su capacidad adquisitiva.

Y, por último, lo que podríamos considerar “mercado de capitales” en la producción de papa de la zona, no se ha venido desarrollando tanto por créditos del sector financiero o subsidios estatales al crédito (como ha pasado en Boyacá y Cundinamarca), como por el origen anónimo de numerosos capitales y capitalistas que han llegado a invertir en años recientes.26

El atraso de las fuerzas productivas y la reproducción de la aparcería y la propiedad parcelaria campesina

Las relaciones de aparcería y propiedad parcelaria se han venido reproduciendo desde hace décadas en los municipios de El Carmen de Viboral y La Unión, y, en última instancia, lo han hecho sobre la base de un notorio atraso de la técnica. Y, de hecho, el mantenimiento de esas relaciones ha reforzado este atraso.

El estado actual de las fuerzas productivas involucradas en la producción y distribución de la papa en el departamento es lamentable. El déficit de semilla certificada obliga al agricultor a comprar una que no garantiza calidad ni sanidad. Las malas prácticas de cultivo son la regla: se siembra a favor de la pendiente, se destruye bosque, se utiliza tractor para preparar terrenos en pendientes superiores al 100% ó de 45º de inclinación y con maquinaria como el rotovator, el arado de disco y el rastrillo de discos que generan compactación del suelo, originan deficiencias en el sistema radicular por poca penetración de raíces y disminuyen la capacidad de retención de agua, favoreciendo con esto la escorrentía, la erosión superficial, y la pérdida y degradación física del suelo. Además, existen graves problemas fitosanitarios derivados tanto del mal uso que se hace de esa maquinaria que esparce numerosas enfermedades y plagas a través de sus cuchillas, como derivados de la práctica generalizada de sembrar en cualquiera época del año27 y usar altas aplicaciones de insecticidas, fungicidas y fertilizantes sin realizar análisis de suelos. Es marcada la degradación física del jornalero que habitualmente tiene que entrar en contacto, sin protección alguna, con insecticidas de alta toxicidad como el Furadan Carbofuran, por ejemplo, incluso prohibido en Europa28.

Aparte de la maquinaria mencionada -que hace daño al suelo y no es apta para zonas de ladera-, no hay más tracción que la humana para ejecutar todas las labores en el proceso productivo, que se sirve de los arcaicos azadón, garabato y hachuela para hacerlo.

El transporte y almacenamiento de la papa no escapa tampoco del nivel generalizado de atraso. Si bien existen más redes viales que antes para sacar la papa de las veredas, hay que ver todavía el uso generalizado del tractor con remolque para su movilización y la magulladura y reventones de un porcentaje importante del tubérculo durante su recorrido hasta las centrales mayorista y minorista pues no hay regulación de pesos para su carga. Asimismo, a excepción de La Unión y El Carmen de Viboral, el resto de municipios donde hay producción de papa no tienen instalaciones adecuadas para su almacenamiento y, de hecho, la selección en la central mayorista de Medellín -a donde llega primero gran cantidad de la producción del Oriente- también se hace manualmente y a “ojo de buen cubero”.

Este atraso contrasta radicalmente con la técnica y nivel de mecanización en la producción de papa de los países industrializados, donde hay máquinas para realizar todas las labores -preparación, surcada, siembra, retapa, aporque, fertilización, aplicación de insecticidas y fungicidas, desyerbe, cosecha, selección y lavado- y el productor incorpora eficazmente buenas prácticas agrícolas. (FAO, 1983).

La introducción de este tipo de tecnología en los cultivos nacionales implicaría altos niveles de inversión y traería como resultado una mayor diferenciación campesina en las regiones tradicionalmente paperas debido a la caída en precios de la papa obligada por la mayor productividad social del trabajo inducida por la nueva tecnología en acción. Este mecanismo actuó, por ejemplo, como una de las condiciones para la formación de una agricultura capitalista en los países hoy industrializados. Sin embargo, aun cuando entre los grandes inversionistas de la papa en Colombia pueda haber quienes tengan fondos para introducir maquinaria y procesos técnicos más avanzados, la lógica rentística y terrateniente que ponen al mando obstaculiza que eso ocurra29.

Hay una relación dialéctica entre el atraso de las fuerzas productivas y el de las relaciones de producción en la zona, donde la situación de las primeras determina en últimas la prevalencia de las segundas, pero donde el mantenimiento de estas refuerza el atraso de aquellas. Es decir, en última instancia, la reproducción de las relaciones de aparcería y propiedad parcelaria campesina tiene lugar debido al atraso técnico en que se efectúa. Mientras, a su vez, la existencia de este tipo de relaciones, que en últimas obstaculiza la acumulación del productor directo con mentalidad capitalista y refuerza la posición del capitalista con mentalidad terrateniente, son en sí mismas una causa del atraso de las fuerzas productivas.

Ahora bien, un último aspecto interesante al respecto es que la reproducción de esas relaciones en la zona no se ha dado de forma “lineal, tranquila y pura”, sino que, por el contrario, se ha dado en medio de tendencias contradictorias que han ido cambiando paulatinamente el paisaje en muchas de las veredas tradicionalmente papicultoras. La ruina de muchos pequeños agricultores y la llegada de nuevos inversionistas de la papa se ha dado al tiempo que se instalan grandes floristerías donde se contratan cientos de obreros30, e introducen numerosos cultivos de hortensias a campo abierto, fresa, mora y uchuva donde predominan la producción campesina familiar en los primeros, la capitalista de gran inversión en los segundos y los proyectos campesinos “comunitarios” o “cooperativos” en los últimos.

Comentarios a los resultados-crítica del actual sistema de propiedad

Antes de hacer un par de comentarios al respecto de los hallazgos de esta investigación, es útil traer a colación algunas de las palabras escritas por Marx al respecto del régimen de pequeña propiedad parcelaria campesina, cuando discutía el devenir histórico de la renta de la tierra en el tomo tercero de El Capital. De acuerdo con Marx, “(la) propiedad parcelaria excluye por su propia naturaleza el desarrollo de las fuerzas sociales productivas del trabajo, las formas sociales del trabajo, la concentración social de los capitales, la ganadería en gran escala, la aplicación progresiva de la ciencia”. “(…) Infinito desperdigamiento de los medios de producción y aislamiento de los propios productores. Inmenso despilfarro de fuerzas humanas (…)”.31

Además, afirmó que tanto si se trata del pequeño cultivo como de la gran agricultura, “(…) vemos cómo la explotación racional y consciente de la tierra como eterna propiedad colectiva y condición inalienable de existencia y reproducción de la cadena de generaciones humanas que se suceden unas a otras, es suplantada por la explotación y dilapidación de las fuerzas de la tierra (…)” debido al monopolio de la propiedad privada sobre la tierra. Y, más importante aún, afirmó que “(toda) crítica de la pequeña (y gran) propiedad territorial se reduce en última instancia a una crítica de la propiedad privada como valladar y obstáculo que se opone a la agricultura”32.

Se ha citado inextenso a Marx por la pertinencia de su análisis en relación con los resultados de este estudio. En este trabajo confirmamos que ni el campesino ni el capitalista están en condición de introducir un nivel técnico cualitativamente superior, puesto que el primero no cuenta con el capital suficiente y el segundo nunca estará dispuesto a hacerlo en una tierra que no es suya, en el marco de una relación de aparcería que siempre le reditúa al menos una rentabilidad promedio positiva, y menos para producir una mercancía cuyo precio es tan fluctuante como el de la papa.

La propiedad privada, la dispersión y atomización de las unidades productivas y la producción mercantil que caracteriza a los cultivos de papa, impiden resolver los problemas de la volatilidad del precio y del creciente nivel de los costos reales de producción33; y, en últimas, mientras no cambie el actual sistema de propiedad y se cultive la tierra del país como un todo, será imposible detener el colosal “despilfarro de fuerzas humanas” y el incesante proceso de deterioro, erosión y pérdida de las mejores tierras de nuestros campos.

CONCLUSIONES

El estudio confirma el predominio de relaciones tradicionales campesinas en la producción de papa en los municipios de El Carmen de Viboral y La Unión. Pero, más importante, permitió descubrir que esas “relaciones tradicionales” constituyen un verdadero entramado de relaciones productivas semifeudales donde la articulación de precapitalismo y capitalismo es patente en cada una de las formas de tenencia de la tierra, distribución del valor de la papa y explotación de la fuerza de trabajo.

Las clases sociales involucradas directamente en el proceso de producción y distribución de la papa son las de los jornaleros, campesinos pobres, medios y ricos y un sector de capitalistas del agro y el comercio.

La interacción de estas clases ha generado un complejo sistema de relaciones de aparcería y propiedad parcelaria en la producción de papa. Hay tres clases de aparcería que se presentan comúnmente como relaciones “patrón-cosechero”, que son: “Compañía”, “Ir por mitades en todo” y “Al porcentaje”.34 Y, de hecho, cada una de estas relaciones puede manifestarse de tantas maneras como combinaciones de formas de propiedad de la tierra y acuerdos de préstamos de capital y responsabilidad sobre costos como se pueda imaginar. Se reveló que la existencia de una ganancia capitalista en la producción de papa encubre con frecuencia el carácter semiservil que tienen las formas de aparcería en Compañía y “por mitades en todo”.

Se descubrió que en estos municipios predomina una forma precapitalista de renta en dinero, pero que también existe una modalidad de renta en trabajo que se concreta en prestación personal y capital invertido para introducción de mejoras en la tierra arrendada.

Se constató que la vida de los jornaleros es sumamente precaria, que no median contratos legales para su vinculación y que se han diseñado dúctiles formas de explotación -como “al jornal”, “al contrato” y “por tarea”- con el fin de extraer la mayor cantidad de plusvalía posible del trabajador en cada etapa del ciclo productivo de la papa.

Por último, se ha comprobado que el actual sistema de propiedad sobre el capital y la tierra, la gran desconcentración de las unidades productivas y la lógica de las leyes de mercado, han conducido al establecimiento de un rudimentario nivel de la técnica empleada en la producción y distribución de papa que no corresponde con el avanzado nivel tecnológico y científico alcanzado hoy día por el hombre. Esto genera un atraso que socava el sostenimiento y la reproducción de la actividad agrícola al dilapidar el potencial de la tierra y despilfarrar la fuerza social de trabajo.

Es urgente adelantar una transformación estructural productiva de la agricultura, que se articule a un desarrollo integrado de la economía nacional y garantice una vida digna a los trabajadores rurales. Para ello será necesario trascender las actuales relaciones de producción y establecer otras fundadas en la asociatividad colectiva de las familias campesinas y la planificación de la producción agropecuaria nacional como un todo.