1. Introducción

En el año 2017 el Comité Europeo de las Regiones decía que "el cambio demográfico es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea", a la vez que reconocía que

[...] la actual respuesta de la UE a los desafíos demográficos es parcial y escasamente desarrollada. Parcial por centrarse casi exclusivamente en el envejecimiento, sin que otros aspectos como la baja natalidad o la pérdida de población por razones socioeconómicas [...] hayan recibido suficiente atención.

El reto demográfico es una idea compleja que engloba numerosas dimensiones de la población, referidas tanto a la estructura de la pirámide (por sexo, edad...) como a la localización (en áreas rurales, en ciudades, en zonas despobladas, en áreas con dispersión territorial...) o a las condiciones de vida (con dificultades para la prestación de servicios, de bajo nivel de renta...). La sostenibilidad del Estado de bienestar requiere afrontar los desafíos de la dinámica de población que pueden poner en riesgo la cohesión social, la vertebración territorial y el modelo de convivencia (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2021).

Esta situación no es nueva, desde los años sesenta del pasado siglo XX se viene llamando la atención sobre los procesos de cambio demográfico que se estaban manifestado en algunos territorios como consecuencia del éxodo rural y la intensificación de los flujos migratorios hacia las ciudades que generan un notorio proceso de masculinización, ya que las mujeres tuvieron un protagonismo destacado en tales movimientos al abandonar el medio rural, en el cual permanecieron un mayor número de varones (Asociación de Geógrafos Españoles [AGE] & Colegio de Geógrafos de España, 2018; Vidal, 2021).

Desde entonces, el proceso de despoblación ha continuado hasta la actualidad, acrecentándose en algunos territorios y provocando una situación casi irreversible en numerosos espacios del medio rural donde más del 70% de los municipios poseen una densidad de población inferior a los 10 habitantes por km2, límite que establece la Unión Europea para hablar de desierto demográfico1 Ejemplos de esta situación se encuentran en la Tierra de Campos, Sanabria, el Aliste, el Campo de Gómara o las Loras, comarcas que han visto cómo sus municipios se despueblan, se envejecen y se masculinizan, llegando, en algunos casos, a la desaparición y la ruina de sus edificaciones (Federación Española de Municipios y Provincias, 2017). Esto ha provocado el vaciamiento progresivo e imparable de los núcleos rurales, aunque en el primer decenio del siglo se observa una cierta ralentización por la llegada de inmigrantes extranjeros, aunque este suceso demográfico ha involucionado a partir de la crisis económica (Vidal & Fernández, 2020).

En el apartado siguiente se revisarán las contribuciones más significativas para contextualizar la indagación y la discusión sobre ellas; a continuación, en los siguientes epígrafes, se presentará el caso de estudio y las fuentes de datos estadísticos y cartográficos; luego se describirán y analizarán las diferentes variables que conforman el reto demográfico, y se terminará con una discusión sobre los mismos y unas breves conclusiones.

2. Estado de la cuestión: el papel de las Administraciones públicas frente al reto demográfico

El Real Decreto 40/2017 de 27 de enero de 2017 establecía la creación de la figura del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, como estrategia para lucha contra este fenómeno de la despoblación, tan acuciante en la España del siglo XXI. La despoblación ha calado en el sentir popular y en la Administración. A pesar de que esta situación se lleva produciendo desde mediados del siglo XX, en los últimos años el interés por la pérdida de población y el envejecimiento se ha despertado del letargo en el que se encontraba, especialmente en el medio rural, empleando el concepto difundido por la clase política y por los medios de comunicación conocido como España vacía o vaciada (Del Molino, 2016; 2021).

La preocupación por esta cuestión ha seguido en aumento y el Comisionado se elevó a Secretaría General para el Reto Demográfico el 29 de enero de 2020 dentro de un nuevo ministerio, denominado Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una secretaría centrada en afrontar el reto demográfico que engloba diversos desafíos como la despoblación territorial, la baja densidad de población, el envejecimiento de la sociedad, la calidad de vida de las personas del medio rural (dificultades en la prestación de determinados servicios básicos: educativos, sanitarios, etc.) o la masculinización, entre otros retos. Esta medida fue impulsada por todos los presidentes autonómicos en el marco de la IV conferencia de Presidentes celebrada el 17 de enero de ese mismo año, en la que además se proponía elaborar y desarrollar de manera conjunta una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Una situación que no es propia solo de España, sino que es un problema que también afecta al resto del continente europeo, como sucede en Polonia (Gawryszewski & Potrykowska, 1988) o Italia (Reynaud & Miccoli, 2018).

Todas las Administraciones se encuentran sumidas en procesos de estudio para tratar de revertir esta situación, tal como lo demuestra la citada Secretaría General para el Reto Demográfico en el ámbito español, la Agenda para la Población de la Junta de Castilla y León e incluso la Comisión Europea, que en enero de 2020, en la persona de su presidenta, Ursula von der Leyen, identificó la despoblación como una prioridad; esta fue la primera vez que se incluía este fenómeno como una cartera específica de la Comisión. A estos efectos, señalaba la Comisión Europea en el Informe sobre España 2019:

La despoblación y el envejecimiento en zonas interiores conducen a una reducción de la calidad de los servicios básicos […].Por consiguiente, se han determinado necesidades de inversión prioritarias para fomentar el desarrollo local integrado en los ámbitos social, económico, cultural y medioambiental de las zonas interiores, las zonas afectadas por la despoblación y la baja densidad de población para: mejorar el acceso a los servicios básicos, la innovación y el desarrollo de las empresas, el refuerzo de la conectividad y la movilidad, las energías renovables, el suministro de agua, el tratamiento de aguas y la gestión de residuos; y fomentar acciones conjuntas con las comunidades autónomas colindantes y en las cuencas marinas o zonas funcionales con dificultades similares (Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2019).

¿Por qué se decide actuar así? ¿Por qué existe este interés por parte de las Administraciones públicas en todas las escalas?2 Principalmente se debe a la situación en la que se encuentran los indicadores demográficos que alertan ya desde los años finales del siglo XX, pero todavía con mayor fuerza en estas dos primeras décadas del siglo XXI, de graves problemas demográficos en España. Aun cuando el número de habitantes ha continuado creciendo en España, este crecimiento no ha sido extensivo a todo el territorio. Se constata cómo en este siglo XXI hay cuatro comunidades autónomas que han perdido población y una de ellas es Castilla y León (en cifras absolutas, la que más), demás del Principado de Asturias, Galicia y Extremadura. En el caso de Castilla, esta pérdida de población se lleva produciendo desde 1950, año en el que alcanzó su máximo poblacional con 2.864.378 habitantes frente a los 2.394.918 que tenía en 2020, es decir, 469.460 habitantes menos, casi un 20% de los efectivos demográficos que tenía a mediados del siglo XX. Este fenómeno se acentúa en el ámbito rural, mayoritario en este territorio, donde en tres de cada cuatro municipios, es decir, en el 75% de ellos, se ha perdido población respecto a la cifra del año 2000. Este proceso es más sangrante aún en los pequeños municipios de menos de 1.000 habitantes, donde, según la Secretaría General para el Reto Demográfico, el porcentaje de pérdida de población se cifra en el 86% de esas localidades.

3. El caso de estudio, las fuentes de datos estadísticos y cartográficos y las herramientas de trabajo

3.1. El caso de estudio y su definición espacial

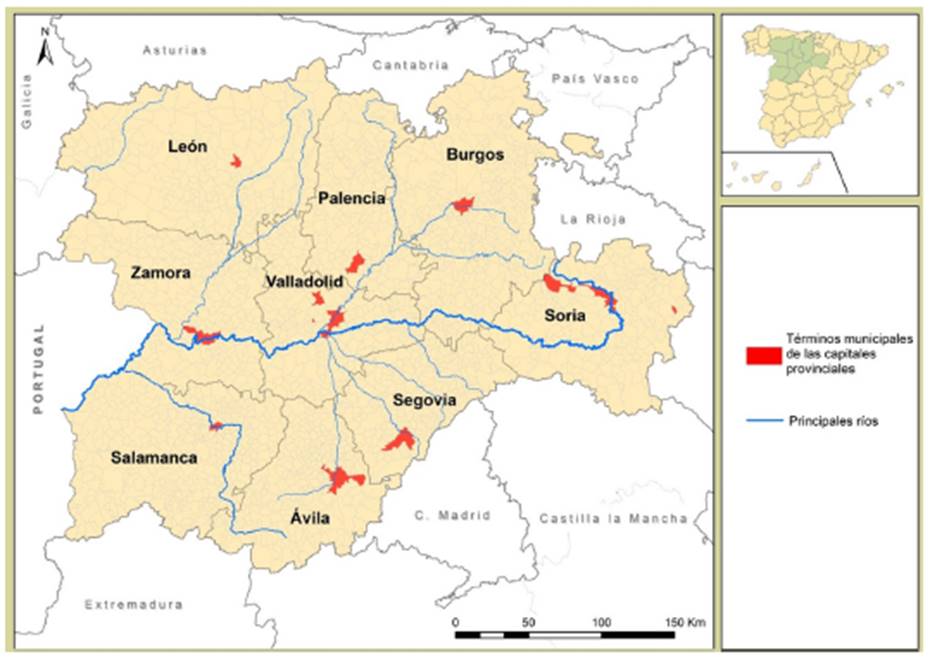

Dentro del Estado español, la comunidad de Castilla y León es la que presenta la mayor superficie territorial, en concreto 94.222 km2 y un total de 2.394.918 habitantes en 2020, repartidos entre 2.248 municipios de nueve provincias (Figura 1). El reparto de las entidades poblacionales por provincias está fuertemente polarizado. Por un lado, hay muchos municipios de tamaño muy pequeño, en concreto, con menos de 1.000 habitantes hay un total de 2.008 municipios, lo que representa el 89,32% del total, y con menos de 100 personas hay 711 municipios, es decir, el 29%. Unas cifras que reflejan una desigual y compleja ordenación del territorio que presenta graves problemas estructurales y desafíos permanentes, así como un compromiso constante por mantener la calidad del espacio y las condiciones de vida de sus habitantes (Manero Miguel, 2012). Todas estas cifras van a ser claves para entender el proceso de envejecimiento, la escasa de densidad de población y la pérdida de efectivos demográficos que ha sufrido y sufre este espacio geográfico.

3.2. Las fuentes de datos

3.2.1 Las estadísticas demográficas

La principal fuente de información demográfica ha sido el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ella se han utilizado datos de los Censos de Población y Vivienda desde el año 1900 al 2011, así como del Padrón Municipal de Habitantes al 1 de enero de 1986, 1996, 2001, 2005, 2015, 2019 y 2020. También se han obtenido datos de población del Censo de Floridablanca de 1787 y de los Censos de la Población de 1857, 1860, 1877, 1887 y 1897. Además, se han manejados otros datos demográficos que proceden de la página web de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León (2021).

3.2.2 Las fuentes cartográficas

Las bases cartográficas han sido los límites provinciales de Castilla y León: recintos y los límites municipales de Castilla y León: recintos, generadas a partir de las líneas límites municipales oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2020), escala 1:50.000, descargadas en formato vectorial (shp), que constituyen las cartografías básicas de referencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León, 2021).

También se han empleado las áreas urbanas, base cartográfica nacional a escala 1:50.000, con estructura y formato adaptados a su explotación mediante sistemas de información geográfica (SIG). Está disponible para descarga como un SIG continuo para toda España y también por capas temáticas (unidades administrativas, hidrografía, poblaciones, comunicaciones, toponimia, redes de control) en la web del IGN.

El sistema de referencia de coordenadas oficial en España es el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) para el ámbito de la península ibérica e islas Baleares (IGN, s. f.).

3.3. Herramientas empleadas

Sobre las herramientas empleadas, la primera y más sencilla fue la aplicada para la obtención y el tratamiento de la base de datos. Se ha manejado el software Microsoft Office Excel, una hoja de cálculo que sirve para manejar datos numéricos o alfanuméricos agrupados en tablas de datos. Con ella se han construido todos los gráficos y tablas que se presentan en este trabajo.

En segundo lugar, los mapas presentados que han sido elaborados con varias herramientas cartográficas. El aspecto que ha requerido una mayor elaboración han sido los mapas hechos con el software ArcGis versión 10.7.1, en concreto con el programa ArcMap, herramienta SIG (sistemas de información geográfica), que permite la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica.

Otra herramienta cartográfica de enorme utilidad ha sido el Atlas Digital de las Áreas Urbanas (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana [MITMA], 2020), una aplicación web que desde 2007 ofrece datos estadísticos de los entornos urbanos en España y permite la elaboración de mapas, gráficos y la generación de tablas de datos para ser visualizados o descargados. Además, la aplicación permite modificar el número de intervalos, el método de cálculo, cambiar las paletas de colores o personalizar la visualización en el mapa de una determinada capa espacial. Por ello, en los mapas hechos con la aplicación del Atlas Digital de las Áreas Urbanas se añade que también han sido elaborados por el usuario.

4. Los cambios en la población

En España se ha producido un proceso de despoblación en un contexto generalizado de crecimiento demográfico del país. Desde el año 2001 hasta 2019, la población española ha pasado de 41.116.842 habitantes a 47.026.208; sin embargo, en ese mismo período han perdido población el 62,7% de los municipios españoles (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2021), unas cifras que reflejan la polarización de este crecimiento en espacios muy concretos, principalmente en algunas ciudades y en sus áreas metropolitanas.

En este mismo periodo se registran por primera vez tasas de crecimiento anual negativo, aunque la población se mantiene en torno a poco más de 47 millones de habitantes. La despoblación deja de ser un proceso vinculado únicamente a las áreas rurales (el 83,4% del total pierden población) para convertirse en un fenómeno mucho más generalizado, ya que en esta última década afecta también de forma muy intensa a las cabeceras comarcales (más del 60%) (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2021).

La despoblación es un fenómeno complejo y con múltiples causas, como señalan la AGE y el Colegio de Geógrafos (2019). En la actualidad el panorama es preocupante en varias comunidades autónomas como Castilla y León, Asturias, Aragón, Galicia y Cantabria (en estas dos últimas, sobre todo en el interior) y en provincias como Soria, Teruel y Cuenca. También se manifiesta en Extremadura y en Castilla-La Mancha, al igual que en numerosos municipios de La Rioja y en otros de Navarra (Vidal, 2021).

La evolución demográfica reciente en España muestra aspectos positivos, como el aumento de la esperanza de vida o el crecimiento generalizado de la población en el siglo XXI, pero también negativos, como la despoblación de la mayor parte de su territorio, principalmente de sus áreas rurales, la baja densidad, la caída de la natalidad, la masculinización del territorio o los efectos derivados de la sobrepoblación estacional (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2021).

4.1. El continuo descenso de la densidad de población en Castilla y León: un territorio en riesgo severo de despoblación

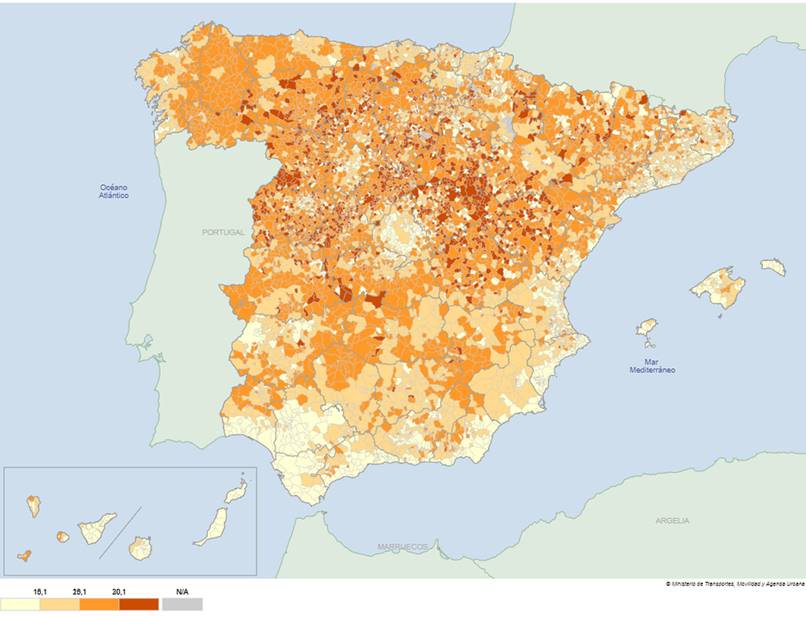

El 48,4% de los municipios españoles está por debajo de 12,5 habitantes por km2, ratio que la Unión Europea califica como de riesgo de despoblación. Además, de ese 48,4%, el 83,5% son municipios muy pequeños, de menos de 500 habitantes. La Unión Europea también califica con riesgo severo de despoblación a aquellos municipios por debajo de 8 habitantes por km2, y en España el 38,1% de los municipios se encuentra en esta situación (Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2019, p. 7).

La densidad media en España ha ido incrementándose de 61 habitantes por km2 en 1960 a 93,2 en el 2019, y a pesar de ese incremento se observa cómo aumenta la cantidad de municipios con menos de 8 hab./km2, es decir, aquellos con riesgo severo de despoblación en 1960 (461 municipios), 2001 (2.578 municipios) y 2019 (3.092 municipios).

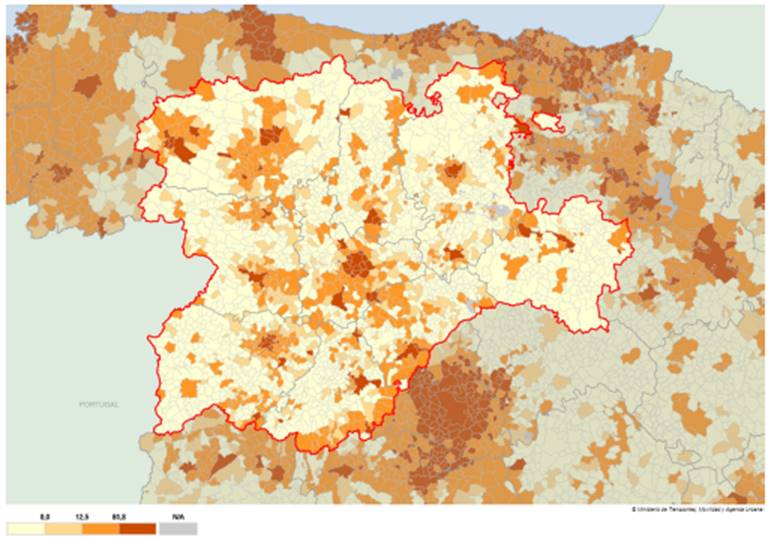

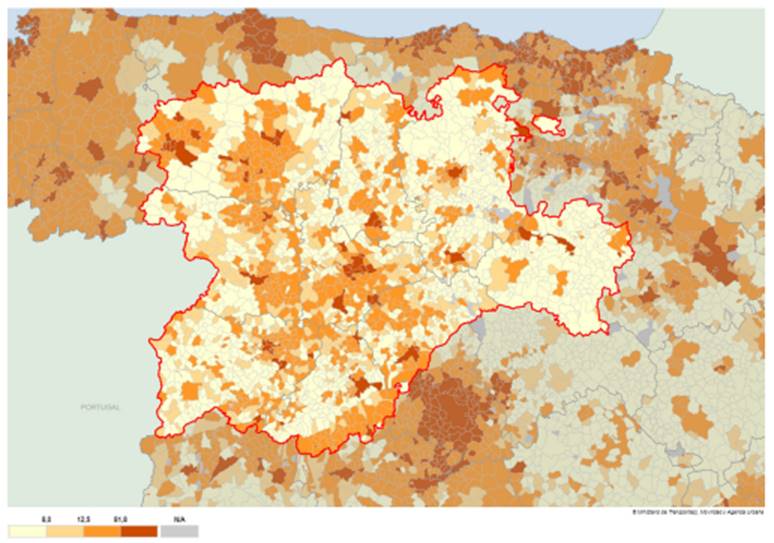

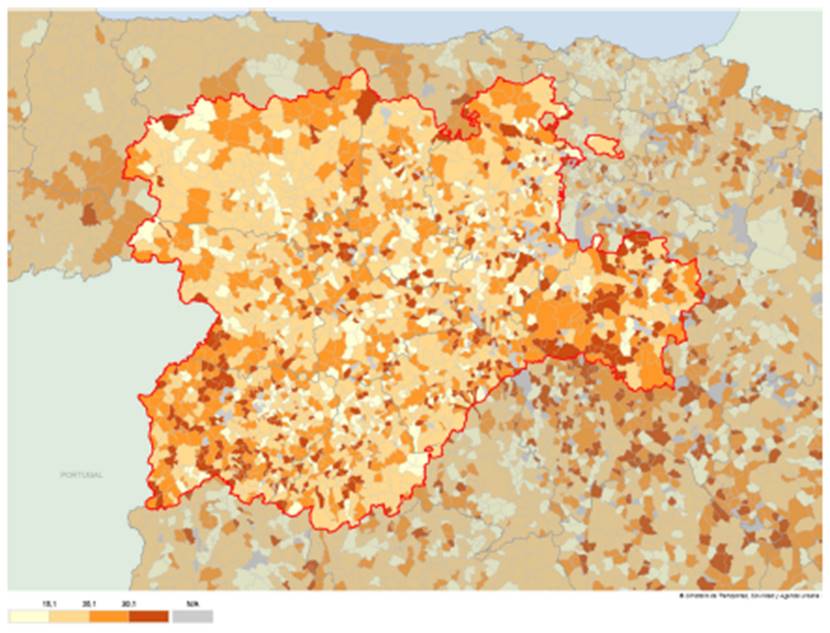

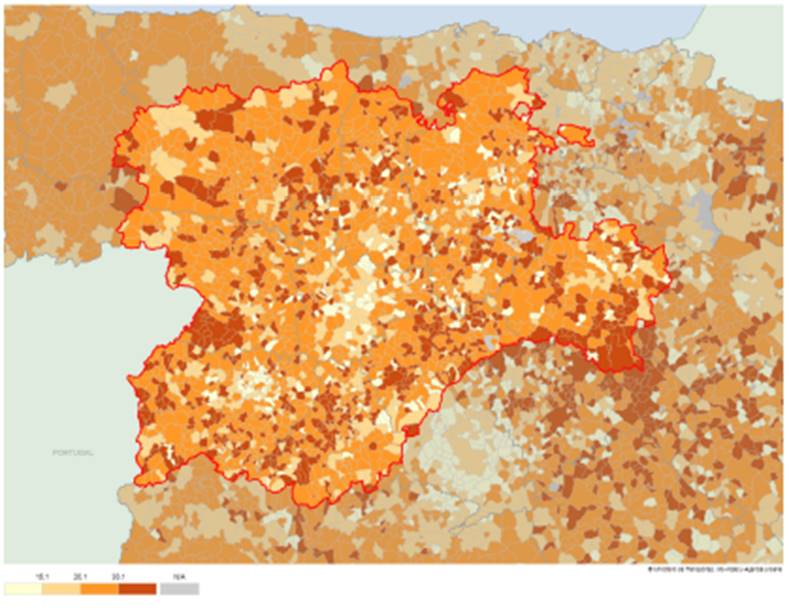

En los municipios de la comunidad de Castilla y León (Figuras 2, 3 y 4) la densidad de población disminuye considerablemente respecto a la media española. En 1960 era de 31,1 habitantes por km2, en el 2001 era de 26,4 y en el 2019 era de 25,6 habitantes por km2. En el caso de España, la situación es distinta durante los mismos periodos: en 1960 la mayor parte de los municipios están en el intervalo entre los 12,5 y los 61 habitantes por km2 de la media española, mientras que en el 2001 se observa una ralentización intensa en el crecimiento y notables vacíos en diferentes áreas de la región, donde la mayoría de los municipios se sitúan por debajo de los 12,5 hab./km2. En el 2019 la situación se agrava aún más, como se observa en la Figura 4, pues la mayoría de los municipios están por debajo de 8 hab./km2 dando lugar a un gran vacío en prácticamente toda la región. Donde más aumenta la densidad es en las urbes de diferentes tamaños y con papeles muy distintos en la estructura de la región, desde las industriales, pasando por algunas cabeceras comarcales capitales de provincia hasta las principales ciudades que son claves para articular este vasto territorio.

FUENTE: elaboración propia con base en Atlas Digital de las Áreas Urbanas del MITMA y Censo de Población y Vivienda 1960.

FIGURA 2 Densidad de población en 1960 (hab./km2)

FUENTE: elaboración propia con base en Atlas Digital de las Áreas Urbanas del MITMA y Padrón Municipal de Habitantes 2001.

FIGURA 3 Densidad de población en 2001 (hab./km2)

4.2. La evolución de la población provincial y su distribución espacial: el vaciamiento del medio rural y la concentración en las capitales

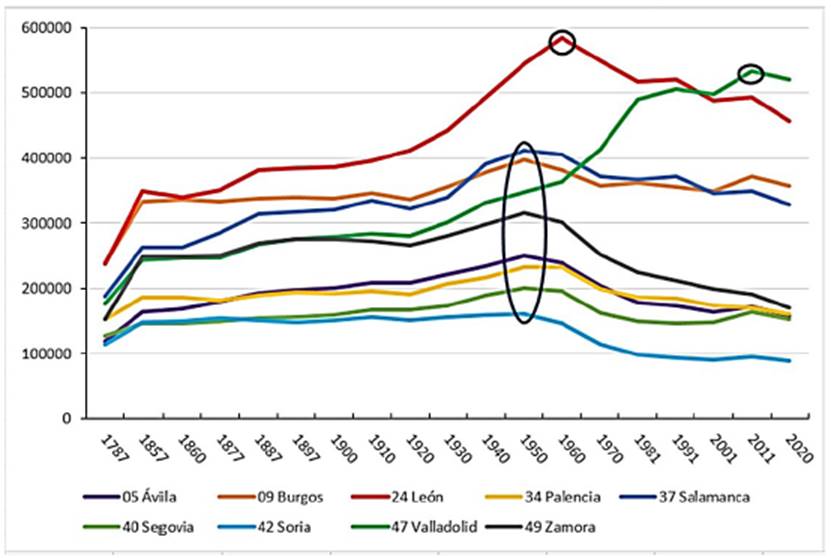

Durante el siglo XIX la población española seguía anclada al antiguo régimen demográfico (Figura 5) y tardaría casi un siglo en alcanzar la transición demográfica. La población presentaba una tasa de crecimiento anual del 0,5% entre 1800 (11 millones de habitantes) y 1900 (18,6 millones de individuos). Un crecimiento lento y pausado de la población española que se explica por unas tasas vitales altas y una creciente corriente emigratoria desde mediados de siglo XIX.

FUENTE: elaboración propia con base en Censos de Población desde 1787 al 1900, Censo de Población y Vivienda desde 1900 al 2011 y Padrón Municipal de Habitantes de 2020.

FIGURA 5 Evolución de la población provincial

La evolución de la población española a lo largo del siglo XX se vio afectada por dos hechos, el primero de ellos, como consecuencia de los resultados provocados por la Guerra Civil (disminución de la natalidad y aumento de la mortalidad), y posteriormente un aumento de la emigración al extranjero; y el segundo hecho fue la intensa caída de la natalidad a partir de 1975 (incorporación de la mujer al mundo laboral, cambios en la composición familiar, etc.).

En la comunidad de Castilla y León (Figura 5) la población provincial mantuvo un crecimiento lento y sostenido hasta después de la Guerra Civil debido a las epidemias, a unas tasas de natalidad y mortalidad elevadas y a la pobreza del medio rural que hacía que emigraran principalmente fuera de España. La situación demográfica estaba más cerca del antiguo régimen que de la transición. La provincia de León era la más poblada y la que concentraba mayor actividad económica, seguida de Burgos y Salamanca, espacios con una significativa actividad económica centrada en la minería en el caso de León o en la industria textil en el de Salamanca.

Entre 1900 y el 2000 los habitantes de la comunidad crecieron un 6,9%, con un crecimiento vegetativo, hasta 1965, claramente positivo, ya que las defunciones fueron descendiendo después de la posguerra y la natalidad también fue bajando. Desde 1980 el crecimiento vegetativo tiende a situarse cerca al 1%, cero o negativo dependiendo de los años y de las provincias.

La llegada de inmigrantes extranjeros en el cambio al siglo XXI no ha modificado la distribución por sexos, pero sí ha afectado la estructura por edades. La mayor parte de la población de inmigrantes está en edad de trabajar y de procrear, con lo que aumenta el volumen de nacimientos dando lugar a un ligero rejuvenecimiento de la población en aquellas localidades en las que este colectivo tiene cierta representatividad (Fernández & Vidal, 2013). Paralelamente se aprecia un importante incremento en la población mayor de 65 años motivado por el éxodo rural constante al que están sometidos muchos de los municipios de las llanuras cerealícolas así como los espacios de montaña, donde la pérdida de colectivos de personas jóvenes es la tónica habitual y la población de mayor edad permanece en ellos.

En cuanto a la evolución de la población provincial (Figura 5), se observa que las provincias que hasta 1950 habían estado creciendo van a entrar en una intensa pérdida poblacional, más pausada en Soria, Segovia, Ávila, Burgos o Palencia. Un caso significativo es el de la provincia de León, que hasta 1960 no va a constatar la pérdida de población, pero que desde esta década va a presentar una disminución constante motivada en su mayor parte por el desmantelamiento paulatino del sector minero, que tanta importancia tenía en la economía y la sociedad leonesa y que repercute en el resto de los sectores. Mención especial merece también Valladolid, que ha seguido creciendo a un ritmo superior al resto. La capitalidad de la región es esencial para explicar el motivo del incremento poblacional, así como la importante inversión pública y privada llevada a cabo en la ciudad vallisoletana, donde destaca la creación del polo de desarrollo a mediados de la década de los sesenta, con la implantación de un entramado industrial que es uno de los pilares esenciales de la economía.

Mientras en el conjunto de España la población se duplica a lo largo del siglo XX, los municipios de Castilla y León apenas crecen en el mismo periodo y los cambios políticos y económicos no han modificado significativamente esta tendencia. Si se analiza la tasa de crecimiento entre 1950 y 2020 (Figura 6) en los municipios de Castilla y León, la mayoría ha perdido población, con una tasa negativa por encima del 50% (tonos verdes más oscuros), en tanto que los municipios que presentan una tasa de crecimiento positivo (tono rosa) son las capitales de las provincias y sus áreas metropolitanas o áreas de influencia urbana, más algunas ciudades medias como pueden ser Medina del Campo en la provincia de Valladolid, Cuéllar en Segovia, El Burgo de Osma en Soria o Aguilar de Campoo en Palencia, municipios que ejercen como capitales comarcales con todo tipo de servicios y equipamientos.

FUENTE: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda de 1950 y Padrón Municipal de Habitantes de 2020.

FIGURA 6 Tasa de crecimiento poblacional entre 1950 y 2020

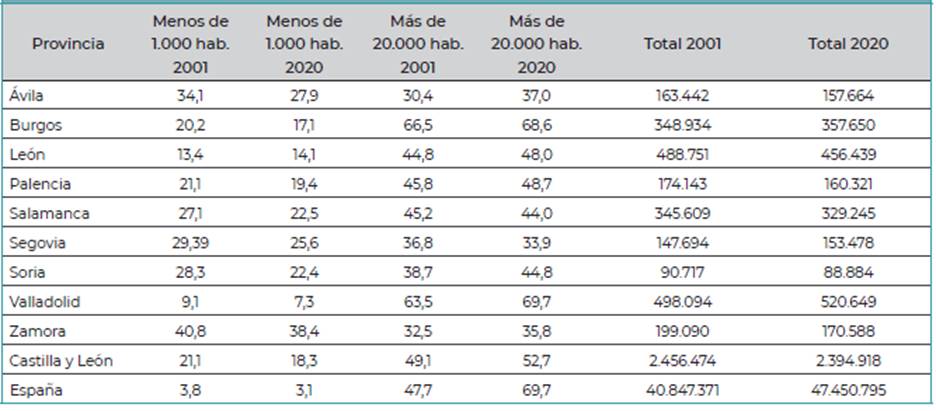

Si analizamos la distribución espacial según la proporción de población existente (Tabla 1), el 89,3% de los 2.248 municipios que conforman la comunidad de Castilla y León en el año 2020 tenían menos de 1.000 habitantes. Del total, el 80% viven en núcleos de entre 100 y 500 habitantes y el 32,1% en municipios de menos de 100 vecinos, con una distribución dispar entre provincias y unas cifras que inciden en las bajas tasas de población y en su dispersión. Los municipios mayores de 100.000 personas son Burgos, León, Salamanca y Valladolid, que se corresponden con las respectivas capitales provinciales, mientras que las capitales de Ávila, Palencia, Segovia y Zamora presentan un menor tamaño, entre 50.000 y 100.000 habitantes, y, finalmente, Soria, cuya capital regional en el 2020 es la de menor volumen poblacional (39.821 hab.).

TABLA 1 Población por provincia de residencia según tamaño de municipio (%), 2001-2020

FUENTE: elaboración propia con base en D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, datos del Censo de Población y Vivienda 2001 y Padrón Municipal de Habitantes al 1 de enero 2020.

En el caso de los municipios menores de 10.000 personas, destacan las provincias de Ávila y Segovia, con más del 60% de la población en este grupo, seguidos por los de Soria y Zamora, con más de un 50% de las personas viviendo en núcleos inferiores a 10.000 habitantes.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, la provincia de Valladolid presenta el porcentaje más bajo de población en municipios de menos de 1.000 habitantes, tanto en el 2001 como en el 2020, y se observa que para este último año la caída porcentual es mayor, mientras que los valores relativos se incrementan en los municipios de más de 20.000 habitantes de forma más significativa en el 2020 que en el 2001. Casi el 70% de la población regional vallisoletana vive en urbes medias, un 15% más que el porcentaje observado para toda la comunidad y el mismo que en España, lo cual se debe al desarrollo de algunos municipios del área metropolitana de la ciudad como Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda.

En los municipios pequeños disminuye el porcentaje poblacional del 2001 al 2020, mientras que aumenta el número de municipios en este intervalo. Sin embargo, en los municipios medios entre 20.000 a 50.000 habitantes aumenta el porcentaje de habitantes y el número de municipios se mantiene.

Si los contrastamos con los resultantes en España, la población de municipios de menos de 1.000 habitantes es muy similar en 2001 (3,85%) y en 2020 (3,15%), algo bien distinto al panorama que se vislumbra en la población de municipios de más de 20.000 personas que ha ascendido en un 22% del 2001 al 2020. La tendencia general es la redistribución de la población hacia los núcleos urbanos medios o grandes, en detrimento de las pequeñas localidades que siguen vaciándose.

4.3. La masculinidad dominante en el medio rural

El índice de masculinidad refleja la cantidad de hombres que hay un territorio por cada 100 mujeres. En el conjunto global de Castilla y León hay más mujeres que hombres, pero, sin embargo, existen importantes diferencias entre los espacios urbanos, con una presencia mayor de mujeres, frente a los rurales, donde domina la población masculina.

La ratio de masculinidad de la población por provincia muestra diferencias entre ellas, así pues, hay territorios como Ávila, Burgos, Segovia y Soria donde esta ratio se encuentra a favor de los varones, en torno al 100,60 y el 103,20%, frente al resto de provincias donde las mujeres tienen un mayor peso en la población como en el caso de León y Valladolid, con una ratio de 94,90 y 95,23% respectivamente, que además son las provincias con mayor población, situación que repercute en el cómputo global de la región y que hace que esta ratio sea favorable a las mujeres.

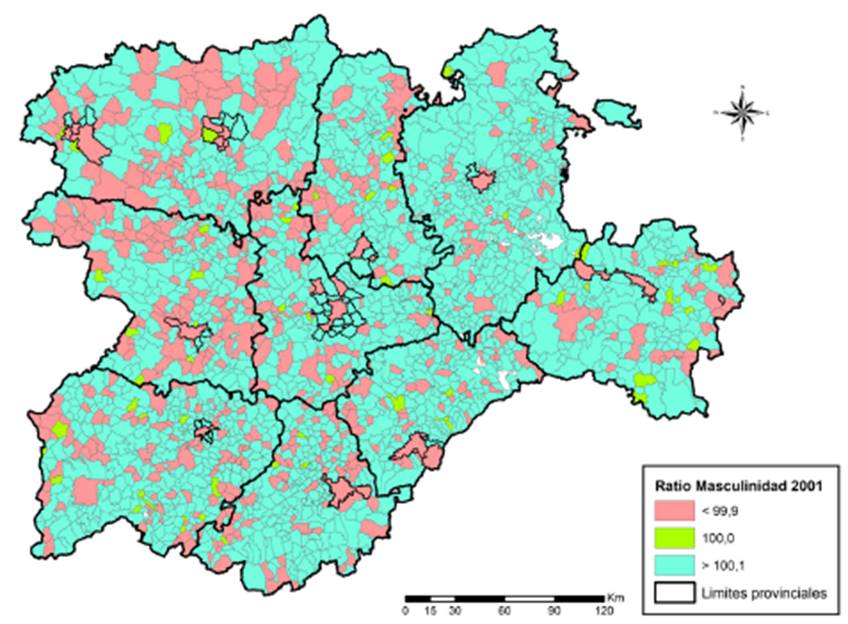

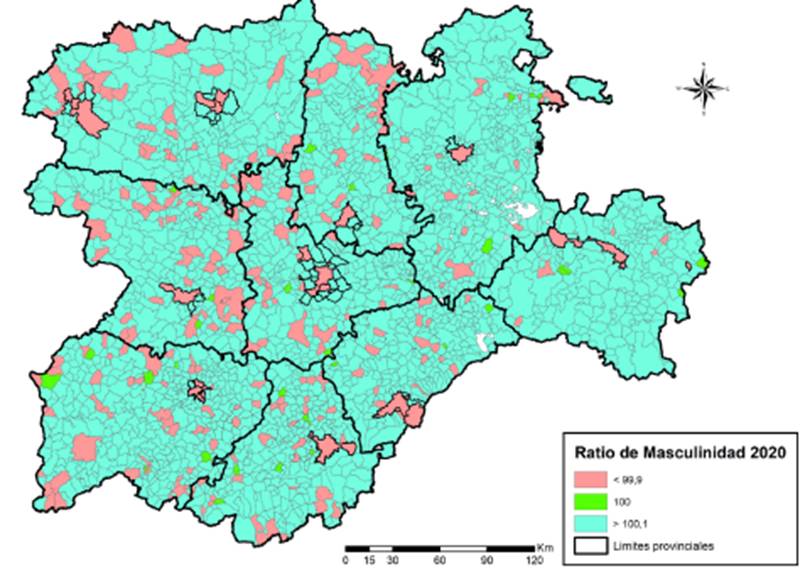

Estas cifras en su conjunto muestran una situación característica y típica de una sociedad moderna y desarrollada, que comparte un nivel similar al caso español. Las diferencias radican en su distribución espacial. En este caso, se toman como referencia los años 2001 y 2020. De los 2.248 municipios que hay en Castilla y León en ambos años, en el 2001 había un total de 1.663 localidades con el índice de masculinidad por encima de 100 (Figura 7) y en el 2020 la cifra se incrementó hasta los 2.012 municipios con un valor más elevado de 100 (Figura 8).

FUENTE: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda de 2001.

FIGURA 7 Ratio de masculinidad en 2001

FUENTE: elaboración propia con base en Padrón Municipal de Habitantes de 2020.

FIGURA 8 Ratio de masculinidad en 2020

El equilibrio entre sexos (100) es más perceptible en el 2001 que en el 2020, una situación que indica una progresiva masculinización del medio rural como consecuencia del éxodo rural que se lleva produciendo desde la década de los sesenta del siglo XX y que afectó en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Mientras los hombres permanecían en los pueblos para hacerse cargo de la actividad agraria, las mujeres emprendieron un camino diferente en busca de nuevas oportunidades laborales y personales, incrementando dicha masculinización. Esta situación, lejos de concluir, se sigue produciendo como se puede ver en la Figura 10, que refleja un territorio regional fuertemente masculinizado, especialmente en los municipios de menor tamaño donde la actividad económica y el empleo se reducen a la actividad agraria, la mayor parte de la misma en manos de hombres, sin que existan otros tipos de recursos económicos que permitan el mantenimiento de la población joven. En el lado opuesto a estos pequeños pueblos se encuentran aquellos de mayor tamaño, principalmente cabeceras comarcales donde el desarrollo económico es mayor, al igual que las oportunidades laborales, y en los que la ratio de masculinidad es inferior a 100 y las mujeres tienen una presencia mayor. Ejemplos de esta situación se encuentran en Béjar, Toro, Arévalo, La Bañeza o Medina de Rioseco. Hay que destacar que en las últimas dos décadas el abandono se está produciendo por la marcha de mujeres jóvenes y también de hombres para realizar estudios superiores, situación que intensifica también el envejecimiento.

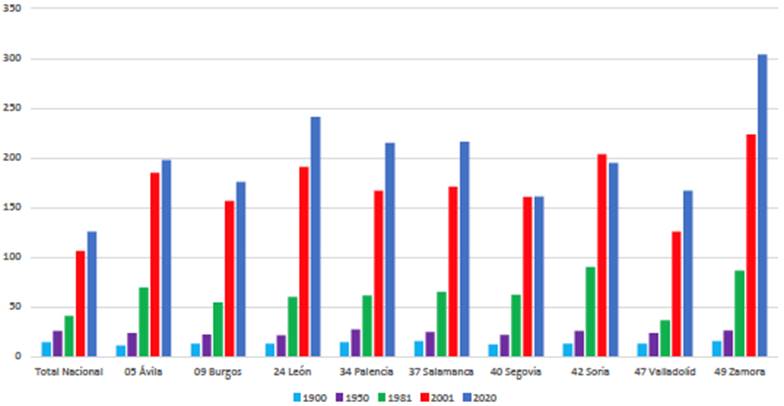

FUENTE: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda de 1900, 1950, 1981 y 2001 y Padrón Municipal de Habitantes de 2020.

FIGURA 9 Índice de envejecimiento 1900, 1950, 1981, 2001 y 2020

4.4. La intensa tendencia al envejecimiento

En España hay 9.057.193 de personas mayores de 64 años, el 19,3% de la población. En las zonas rurales este porcentaje llega al 24,5% de la población, es decir que casi una de cada cuatro personas es mayor de 64 años. El número de personas de 65 o más años ha aumentado un 28,7% desde el año 2001. Este hecho está directamente asociado a que España cuenta con la mayor esperanza de vida de la UE (83,6 años), lo que debemos considerar como un éxito del modelo social de nuestro país.

Ahora bien, el aumento de la longevidad sitúa el índice de envejecimiento en 1,23 mayores de 64 años por cada menor de 16 años en 2019, lo que ha supuesto un aumento de 17,6 puntos en los últimos 10 años. Además, en 2.852 municipios, al menos un tercio de la población supera los 65 años. Asimismo, los territorios más afectados por la despoblación no son solo los más envejecidos, sino que, sobre todo, se encuentran sobreenvejecidos: 4 de cada 10 mayores de 65 años han superado ya los 80 años (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2021).

El índice de envejecimiento3, que representa la proporción de personas mayores, es el indicador más significativo para evaluar el proceso de envejecimiento demográfico. Representa el "peso" que ellas tienen dentro del conjunto de una población y se interpreta como la cantidad relativa de personas de esta edad que existen en una determinada área geográfica.

En el siguiente análisis se presenta la evolución del índice de envejecimiento de 1900 hasta el 2020 a nivel provincial y respecto al total nacional (Figura 9). En 1900 el índice era muy bajo y más o menos similar entre provincias: oscilaba entre el 10,8% en Ávila y el 15,6% en Salamanca, mientras que para España representaba el 14,3%. Pasados 50 años, la tendencia va cambiando: el índice de envejecimiento se sitúa en el 25% para España y en las provincias de la comunidad castellanoleonesa de menor crecimiento económico como Palencia, Soria y Zamora aumenta más, entre un 26 a un 27,5%, mientras que el resto de las provincias se mantienen en un nivel inferior al de España y por encima del 21%.

En poco más de 20 años, en 1981, el índice de envejecimiento en las provincias de la comunidad de Castilla y León es más del doble (Figura 9) y en el caso de Soria o Zamora se cuadruplica, mientras que para el total nacional supone el 40,8%. Valladolid es la única provincia cuyo índice es inferior al nacional (36,2%) y esto se debe al crecimiento económico, a la capitalidad que hace que la población interior migre hacia ella, más los inmigrantes que porcentualmente no son tantos como en otras zonas, pero son un valor añadido para rejuvenecer la pirámide de población.

En el siguiente escalón temporal, 2001, se observa una aceleración del proceso de envejecimiento que se plasma en los índices observados e incluso el porcentaje para España pasa al 106,4%. En todas las provincias el índice se incrementa a más del doble que el de 1981, por encima de 156,7% se encuentra Burgos y varía hasta el 223,6% en Zamora. El valor de la provincia de Valladolid es de 125,6% y supera al nacional. Esta última cifra indica que incluso Valladolid, que es el territorio más dinámico de toda la región, se encuentra en un intenso proceso de envejecimiento. Por último, en el 2020, el índice de envejecimiento sigue creciendo de manera desigual entre provincias y en algunas a un menor ritmo que en decenios anteriores, como se observa en la Figura 9. Llamativos son los valores de Zamora, que supera el 300%, o en Soria, que disminuye ligeramente a 194,8%, o en Segovia, cuyos valores en 2001 y 2020 son los mismos, lo cual se debe a la cercanía con la comunidad de Madrid y la influencia que esta última ejerce sobre su espacio más cercano.

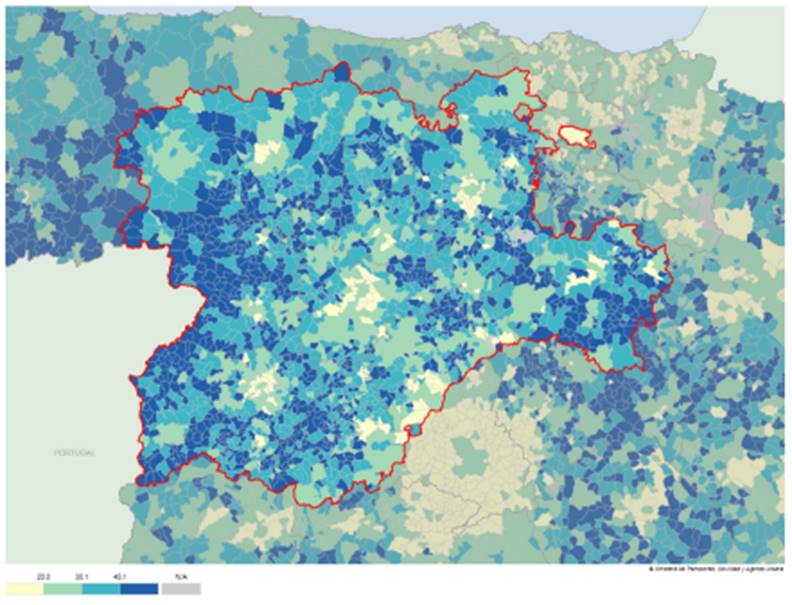

Para poder entender el proceso originado a nivel provincial se va a analizar a nivel municipal lo acaecido en 2019, utilizando otra forma de calcular el índice de envejecimiento4. Se ha manejado la misma variable para el 2001, pero la comparación cartográfica entre ambos no es muy visual y apenas se aprecian las diferencias municipales. En el 2001 el índice de envejecimiento en España era del 17,1% y en la comunidad castellanoleonesa del 22,7%, la distribución porcentual es muy similar a la del 2019, ligeramente más alta en el intervalo de menos de un 20%, es decir que corrobora lo descrito anteriormente: la intensa tendencia al envejecimiento.

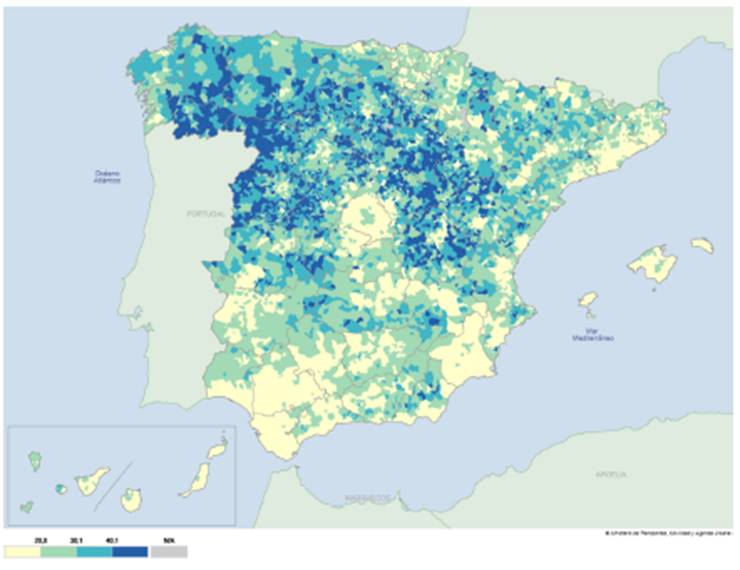

Como se observa en la Figura 10, la mayor parte de los municipios en España se distribuyen entre los intervalos que oscilan entre 20 y 30 mayores de 65 años por cada 100 habitantes (2.699 municipios de los 8.131 que hay en toda España) (azul más claro). También son muy visibles los municipios con un intervalo de entre 30 y 40 mayores (2.045 municipios), es decir, los que su población mayor supera la mitad del total, mientras que los municipios con el índice más elevado de población envejecida (azul oscuro) superior al 40,1 y los de menos de 20 por cada 100 habitantes (tono crema) no son tan significativos. Aquellos municipios entre 20 y 30 mayores por cada 100 hab. (tono azul claro) se distribuyen en aquellas zonas con densidad y edad media baja dentro del grupo de los municipios de menos de 1.000 habitantes (Vidal, 2021).

Si se observa la Figura 11, la distribución municipal en Castilla y León es muy significativa y muestra un intenso proceso de envejecimiento de los mayores de 65 años, donde los tonos azules más intensos son los que predominan en el mapa, por encima del 30% hasta un 85,7% (color azul más oscuro). Los municipios con índices de envejecimiento por debajo del 20% corresponden a las capitales de provincia, a sus áreas metropolitanas o a ciudades medias que, como se ha comentado, ejercen un importante papel vertebrador en el espacio comarcal.

FUENTE: elaboración propia con base en Atlas Digital de las Áreas Urbanas del MITMA y Padrón Municipal de Habitantes 2019.

FIGURA 11 Índice de envejecimiento municipal de la comunidad de Castilla y León (%)

La esperanza de vida en España ha ido aumentando de una manera continuada y se sitúa como uno de los países del mundo con valores más altos: 83,58 (INE, 2019; Vidal, 2021). Ahora bien, para entender mejor el proceso de envejecimiento es necesario conocer la proporción de mayores de 85 años dentro de los grupos de edad de mayores de 65 años. El porqué de este umbral se debe a que una parte importante de la población en esa edad muestra algún tipo de dependencia, por lo que su atención requiere una prestación de servicios que es muy distinta a la de los mayores de 65 años.

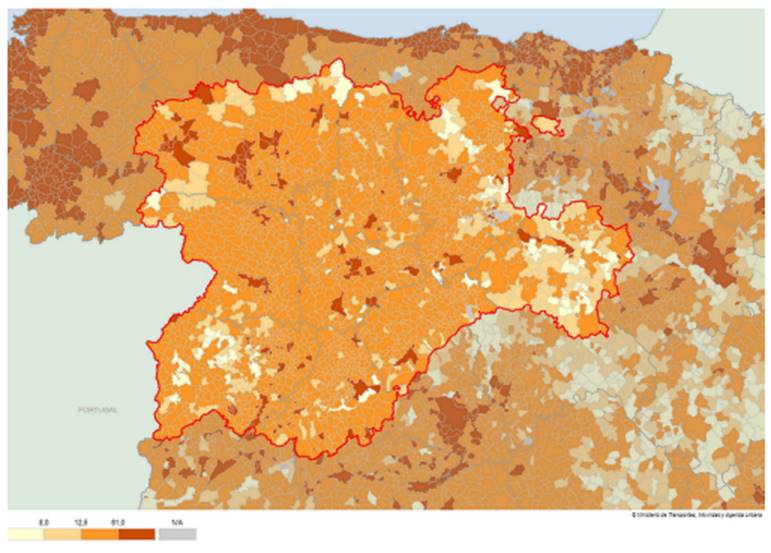

A continuación, se analizará el porcentaje de mayores de 85 años, índice de senectud5 entre el 2001 y el 2019 que permite completar el análisis del impacto de los mayores en el territorio. Si se observan las Figuras 12 y 13, correspondientes a España y a la comunidad de Castilla y León en el 2001, la media del índice de senectud era de 10,8% para España y de 13% para la comunidad. Los colores predominantes son los tonos claros que corresponden a valores entre un 0 y un 15% que representan al 72% del total de municipios del país, mientras que los tonos marrones, los de valores porcentuales más elevados, por encima del 20 hasta el 54%, solo representan el 7,1% de los municipios.

FUENTE: elaboración propia con base en Atlas Digital de las Áreas Urbanas del MITMA y Padrón Municipal de Habitantes (2001).

FIGURA 12 Índice de senectud municipal de España, porcentaje en 2001

FUENTE: elaboración propia con base en Atlas Digital de las Áreas Urbanas del MITMA y Padrón Municipal de Habitantes (2001).

FIGURA 13 Índice de senectud municipal en la comunidad de Castilla y León, porcentaje en 2001

La distribución del índice de senectud en Castilla y León en 2001 es peculiar (Figura 13). Se observa cómo los tonos claros se reparten por todo el territorio al igual que los más oscuros (naranja y marrón), también en una proporción menor, pero, si se observa bien, el color marrón y el naranja se localizan en municipios fronterizos, alejados de los núcleos más urbanizados o en el interior de los territorios con una densidad de población muy baja.

En el 2019, la situación en España (Figura 14) es bien distinta, la media del país ha aumentado a 16,7% y la de la comunidad de Castilla y León ha ascendido al 21,4%; como se puede ver, la brecha entre ambos datos es muy significativa. Si se comparan las Figuras 12 y 13 con las Figuras 14 y 15, se aprecia el oscurecimiento de los tonos aplicados, tanto para España como para la comunidad. El índice de senectud predominante en España es el que corresponde al intervalo de porcentajes entre un 20 y un 30% (38,1% de municipios) y los de menos del 20% representan un 48,1% frente al 89,3% del año 2001. Por encima del 30% hasta el 80% se localizan el 13,6% de municipios españoles.

FUENTE: elaboración propia con base en Atlas Digital de las Áreas Urbanas del MITMA y Padrón Municipal de Habitantes (2019).

FIGURA 14 Índice de senectud municipal de España, porcentaje en 2019

FUENTE: elaboración propia con base en Atlas Digital de las Áreas Urbanas del MITMA y Padrón Municipal de Habitantes (2019).

FIGURA 15 Índice de senectud municipal en la comunidad de Castilla y León, porcentaje en 2019

En el caso de la comunidad de Castilla y León, en el 2019 (Figura 15) la situación es similar a la española. En esta figura hay un claro predominio del color más anaranjado, salpicado por el tono marrón, que es casi un espejo del que se observa para el 2001. La diferencia es que los porcentajes se han elevado y han pasado de pertenecer a un intervalo a otro superior, por lo que los colores de la figura se han oscurecido.

Para concluir, los municipios con las densidades más bajas se corresponden con aquellos en los que el índice de envejecimiento y el índice de senectud son más altos (Vidal, 2021).

5. Discusión

Los estudios que se han venido realizando para analizar el fenómeno de la despoblación en España, y más en concreto en Castilla y León, destacan una serie de comportamientos que caracterizan a los territorios del medio rural y que se repiten de forma clara en otras comunidades como Aragón, Extremadura o el Principado de Asturias. Como se ha demostrado en este trabajo, el espacio rural de Castilla y León se caracteriza por:

El descenso de población es mucho más acusado en el ámbito rural que en el urbano.

La densidad de población disminuye provocando que muchos municipios estén en riesgo severo de despoblación.

La población femenina es mayoritaria en España, pero el territorio rural está fuertemente masculinizado.

La población femenina del medio rural es escasa y se encuentra envejecida.

El envejecimiento progresivo de la población se ve agravado por la baja tasa de natalidad.

La reducción de la población condiciona la llegada o en su caso el mantenimiento de infraestructuras que permitan el desarrollo de una economía fluida y dinámica.

El descenso de la población condiciona la reducción en la prestación de servicios públicos tales como los sanitarios y educativos, condicionando de este modo la concentración de la población.

El descenso de la población condiciona la reducción en la prestación de servicios públicos tales como los sanitarios y educativos, dificulta el mantenimiento de las infraestructuras y encarece la llegada y la mejora de las comunicaciones (telefonía móvil e internet), etc. Todas estas cuestiones condicionan, de forma clara, la concentración de la población y configuran una marcada dualidad en la región en determinados espacios, donde destacan las capitales provinciales y sus áreas metropolitanas, algunos centros comarcales de servicios y las áreas de influencia de la ciudad de Madrid en las provincias de Segovia y Ávila (Alario Trigueros et al., 2018).

La evolución de la población de Castilla y León desde la década de 1960 viene marcada por el abandono y el envejecimiento de las personas (Delgado Urrecho, 1989; Delgado Urrecho & Caballero Fernández-Rufete, 2005). Son dos fenómenos que se encuentra interrelacionados y, tarde o temprano, el primero conlleva el segundo. La emigración, y especialmente la femenina, ha tenido un papel clave en este proceso, pues lleva aparejada la pérdida de nacimientos (Rey Poveda et al., 2009) y la masculinización del territorio. Este fenómeno es el responsable del trasvase de población de las áreas rurales a las urbanas en Castilla y León, una cuestión que ha ido vaciando la mayor parte del territorio regional para concentrar a los efectivos demográficos en espacios determinados como las capitales provinciales, las ciudades industriales y las cabeceras de comarcas principalmente (Martínez Fernández & Delgado Urrecho, 2013). Sin embargo, las personas también han salido de la región y se han dirigido a otras comunidades autónomas españolas (Ródenas Calatayud, 1994; Cabré Pla & Recaño Valverde, 1997) y a otros países a lo largo de la historia, especialmente hacia el continente americano (Martínez, 1993; Gambi Giménez, 2012). En la actualidad, la emigración sigue latente en Castilla y León, y frente a la salida de personas poco cualificadas, como en épocas pretéritas, los datos del Censo de 2011 reflejan la expulsión del territorio de jóvenes cualificados, con estudios universitarios, en busca de empleos acordes con su nivel de formación, lo que se conoce como "fuga de talento" (González-Leonardo & López Gay, 2019), situación que continúa agravando el fuerte envejecimiento existente en una de las regiones que presenta uno de los porcentajes más elevados de población mayor de 65 años de España (Vidal Domínguez & Fernández Portela, 2014).

Ante esta situación, la preocupación por la estructura socioeconómica ha ido en aumento, pues la pérdida de población joven y el abandono del medio rural traen consigo una serie de problemas estructurales y la desarticulación de este territorio (González, 1997). Se pierden servicios públicos, principalmente por el cierre de colegios y la reducción de horas de consulta médica en los centros de salud municipales que incluso producen su cierre, con lo cual se pierde el principio de equidad territorial y se provocan problemas organizativos y de gestión en las Administraciones locales.

El interés por estas cuestiones ha dado lugar al desarrollo de una serie de congresos de economía regional en los que se tratan cuestiones relevantes propias del ámbito económico y social. Algunos de los trabajos presentados en estos foros hacen referencia a aspectos demográficos, especialmente en el medio rural, como, por ejemplo, las repercusiones producidas por el descenso de la natalidad, que provocan una regresión del crecimiento vegetativo. El alcance socioeconómico de estas cuestiones, que hoy en día siguen latentes, abarca el tema de las jubilaciones y de las pensiones y el descenso de la población dedicada a la actividad agraria, soporte fundamental del medio rural que se va concentrando en pocas manos (Ramírez Estévez, 1990), al mismo tiempo que la media de edad de estos trabajadores es mayor que la de las personas dedicas al sector servicios, que son más jóvenes (Gómez García, 1996a). Jesús María Gómez García (1996b), en su tesis doctoral Las implicaciones económicas del envejecimiento demográfico: un análisis para el caso de Castilla y León, realiza un estudio en profundidad sobre las repercusiones socioeconómicas del envejecimiento en la región y las consecuencias que se han producido en las últimas tres décadas y que, a día de hoy, se siguen viendo y acrecentado, especialmente las referentes al mercado laboral, al sector educativo y sanitario, pero también en los servicios sociales, en la vivienda, en el nivel de consumo o en el ahorro. El gasto sanitario es uno de los problemas derivado del envejecimiento (García Prieto & Gómez Costilla, 2005), así como el tema de las pensiones (Peláez Fermoso et al., 2005), por lo que el incremento de la edad media de la población hace necesaria la puesta en marcha de políticas orientadas a estos colectivos de población y al mantenimiento del medio rural como un espacio esencial para el desarrollo de la vida rural, pero también de la urbana.

6. Conclusiones

El reto exige dar nuevas respuestas desde la acción política y cambiar la mirada hacia nuestro territorio: una nueva comprensión de la relación entre el medio rural y las ciudades, una alianza intergeneracional, desde la infancia hasta las personas mayores, y reforzar los vínculos entre el sector público y los actores locales, verdaderos protagonistas en el reto demográfico y la lucha contra la despoblación (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2021).

Como conclusión, se podría decir que durante los últimos decenios muchos territorios en España han evidenciado un progresivo decrecimiento, vaciamiento y envejecimiento sin que se les haya hecho frente con actuaciones, desde todos los niveles institucionales, que paliaran o modificaran esta situación, lo que supone un desafío para la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar. Un desafío que puede poner en riesgo la cohesión social, la vertebración territorial y el modelo de convivencia (Vidal, 2021). Una situación latente en España, pero que se intensifica especialmente en algunos territorios, como sucede en Castilla y León.