Introducción

Más de siete millones de venezolanos y venezolanas -casi un cuarto de la población del país- han huido de la crisis económica y política según cifras de mayo de 2023. Muchos venezolanos de las clases altas y medias han emigrado por razones políticas a países del norte global como España y Estados Unidos. Al mismo tiempo, el éxodo masivo que inició en 2015 lo han emprendido migrantes pobres que escapan del hambre y la pobreza. Conforme con la tendencia mundial de que los refugiados se han ido asentando cada vez más en las ciudades que en los campos de refugiados (Jacobsen, 2006), las venezolanas y los venezolanos se establecieron inicialmente en los barrios urbanos periféricos en los países vecinos de Latinoamérica y el Caribe. El mayor número, superando los dos millones, lo ha recibido Colombia (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, 2023). Entre estos se encuentra el grupo conocido como los retornados colombianos, que regresan a Colombia después de haber migrado a Venezuela y vivido allá décadas atrás o que son los hijos de estos migrantes y nacidos en ese país. Sin alcanzar aún el número actual de refugiados sirios como la emigración mayor a nivel mundial, la emigración venezolana se ha convertido en el mayor flujo migratorio en las Américas (Gandini et al., 2020). Colombia ya había alcanzado el segundo número más alto de desplazados internos con cerca de seis millones (International Displacement Monitoring Centre, 2020). Ello, unido a los dos millones de inmigrantes venezolanos, ha hecho de Colombia uno de los casos más considerables de la migración sur-sur.

Este artículo analiza la migración venezolana a Colombia valiéndose del marco metodológico de la geopolítica decolonial feminista. La geopolítica feminista examina la relación entre Estados, territorios y cuerpos; mientras que la decolonialidad indaga cómo la conquista de las Américas, África y Asia por parte de los imperios europeos configuró y sigue configurando el mundo moderno. El colonialismo de ultramar de los antiguos imperios ya no es la norma mundial luego de que los movimientos anticolonialistas lograran la independencia nacional para gran parte del globo. No obstante, la lógica de lo que los académicos han llamado la colonialidad del poder persiste (Quijano, 2000; Lugones, 2010; Maldonado-Torres, 2010). Al descentralizar los análisis de política y relaciones internacionales eurocéntricos y patriarcales centrados en el Estado, la geopolítica feminista subraya la manera como la gente común -especialmente mujeres y grupos sociales que han sufrido marginalización y violaciones- experimenta, resiste y produce geopolítica en sus cuerpos, subjetividades y movimientos (Dowler & Sharp, 2001; Gökarıksel et al., 2021) para arrojar luz sobre rupturas emancipatorias del sistema moderno-colonial (Escobar, 2010; Walsh & Mignolo, 2018). Tal planteamiento permite un análisis global que examina simultáneamente múltiples esferas, incluyendo la nacional, la internacional, la comunitaria y la íntima, como parte de un proyecto político radical (Zaragocin & Caretta, 2021) que resalta “territorios alternos” más allá del Estado nación. Esto se fundamenta en una amplia concepción del territorio como una serie de prácticas, lugares y valores que combinan y forjan un sujeto político colectivo (Courtheyn, 2019) para resaltar las producciones de espacio y relaciones geopolíticas de las comunidades base.

Mi objetivo en este artículo es doble: busco, por un lado, resaltar los intentos de los migrantes suramericanos de superar las diferentes formas de violencia y, por otro, situar geopolíticamente estas prácticas territoriales en medio del contexto de las economías capitalista y socialista que compiten entre sí. Comprender los movimientos migratorios entre Colombia y Venezuela requiere estudiar cómo las lógicas coloniales dividen a las personas y contribuyen a discriminaciones sociales que aumentan la explotación y la acumulación capitalista.

La violencia contra los migrantes venezolanos a lo largo de América del Sur se encuentra suficientemente documentada (Alexander, 2022; Aliaga Sáez et al., 2020; Makuch et al., 2021). No obstante, las investigaciones en la región han revelado muy poco acerca de la resistencia organizada contra la xenofobia y la explotación. Como una geografía decolonial feminista, mi contribución pretende mostrar proyectos realizados por migrantes, considerando las formas en las cuales ellos participan en movimientos sociopolíticos a lo largo del planeta (Ataç et al., 2016; Dryden-Peterson, 2006; Feghali et al., 2021; Sanyal, 2014; Şenses & Özcan, 2016). El presente artículo muestra el trabajo de dos organizaciones que están en la primera línea de la ayuda humanitaria y el desarrollo comunitario en la frontera colombiana con Venezuela. Una de estas trabaja por el empoderamiento de las mujeres, conocida como Tejedores de Paz; mientras la otra, la Fundación Horizonte de Juventud, se desempeña en la formación de jóvenes como líderes. Contra las divisiones nacionalistas entre “nativos” y “migrantes” que predominan en el orden mundial poscolonial (Nyamnjoh, 2006; Sharma, 2020), ambos grupos han trabajado para integrar a los colombianos en situación de pobreza con los inmigrantes venezolanos (figura 1).

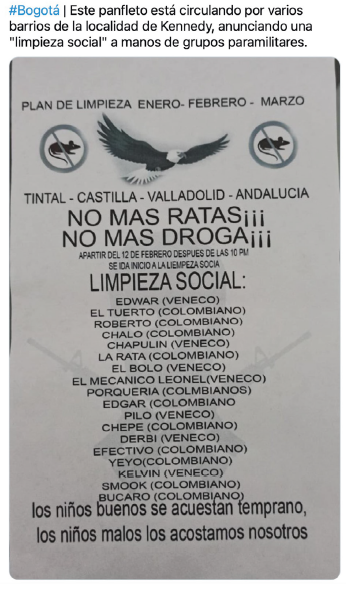

Fuente: fotografía del autor

Figura 1 Representación de la resistencia a la xenofobia: mural de Tejedores de Paz en uno de los barrios periféricos de Cúcuta mostrando la solidaridad colombo-venezolana.

Más aún, este caso de migración sur-sur se da en medio de un conflicto regional y global entre el sistema capitalista y el socialista. Los venezolanos huyen de lo que parecía ser el colapso del intento de su país por construir el “socialismo del siglo XXI” en la Revolución Bolivariana. Sin embargo, al llegar a una Colombia inmersa en medio de un proceso de paz, que ha sido incapaz de cumplir la promesa del acuerdo de 2016 entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ambos, tanto los inmigrantes venezolanos como los desplazados internos colombianos, sufren discriminación y explotación. Académicos han demostrado conexiones entre explotación capitalista y migración (Campbell, 2018; Sharma, 2020), pero este caso también enfoca la atención hacia el tema de socialismo y política migratoria. Dadas las deficiencias de muchos Estados comunistas (Ali, 2013; Sunkara, 2019) y los tempranos indicios de que el recién elegido gobierno izquierdista de Colombia seguirá una economía política capitalista liberal, en vez de establecer una alternativa de socialismo democrático (Dest, [en preparación para publicación]), reflexiono sobre la medida en la cual las luchas de los migrantes suramericanos constituyen implícitamente una forma de socialismo comunitario.

Este artículo muestra cómo la geografía decolonial feminista es una lente particularmente útil, no solo para dilucidar y hacer crítica de la violencia, sino también para señalar el potencial de resistencia a y la transformación de la opresión. Por un lado, presento una discusión teórica y contextual acerca de la geopolítica de la migración en América del Sur para apoyar las reclamaciones existentes de que las divisiones sociopolíticas entre población “desplazada internamente”, “refugiada” y “migrante” aumentan la explotación capitalista. Por otro, analizo cómo las experiencias de los miembros de las comunidades de base en la región de la frontera colombo-venezolana responden a opresiones de raza, género, clase y ciudadanía que están ligadas a la lógica colonial. Al subrayar las experiencias vivenciadas por las migrantes y no solo el discurso ideológico, este trabajo contribuye a los debates acerca de cómo se relacionan las geografías de la migración con el capitalismo y el socialismo. Al unir a venezolanos y colombianos en lucha colectiva, sostengo que organizaciones como Tejedores de Paz y Horizonte de Juventud crean espacios donde el espíritu de la revolución sociopolítica se (re)configura en formas emergentes de internacionalismo feminista y consolidación de la paz en Suramérica.

Metodología

Con el fin de analizar la geopolítica del socialismo y del capitalismo sobre la base de los esfuerzos de la comunidad migrante por organizarse, busco entretejer los enfoques teórico y empírico a lo largo del artículo. Para presentar un análisis cualitativo de las prácticas de los migrantes suramericanos, parto de mi trabajo de campo entre 2019 y 2020 y en 2022 en Colombia -incluyendo a Bogotá y el departamento de Norte de Santander-, además de la comunicación frecuente y constante con organizadores comunitarios acerca de este periodo de cuatro años. Ello incluyó una combinación de observación participante, conversaciones informales y entrevistas en profundidad con migrantes y organizaciones comunitarias. Fundamentado en la metodología feminista, también hago referencia a mi experiencia personal como “migrante”, legalmente definido, en Colombia cuando el presente estudio comenzó a esclarecer las dinámicas del discurso racial y nacionalista divergente para los diferentes tipos de migrantes. Tales reflexiones, hechas desde la personalización, revelan la divergencia de las condiciones para un norteamericano blanco de la clase profesional como yo, en comparación con las de explotación y xenofobia que enfrentan los migrantes pobres.

Antes de llegar a comprender el alcance la crisis de Venezuela, recuerdo haberme preguntado por qué las venezolanas y los venezolanos abandonarían la Revolución Bolivariana -en especial abandonar su red emergente de comunas de democracia participativa y autosuficiencia (Ciccariello-Maher, 2016)- en pos de un país capitalista como Colombia. Independientemente de la migración venezolana, el conflicto social en Colombia se ha intensificado en la última década, en relación con el proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Al fracasar en adelantar la transformación sociopolítica y económica, el gobierno colombiano ha desatendido hasta el momento una implementación adecuada del acuerdo de paz de 2016 (Chagas-Bastos, 2018; Kroc Institute for International Peace Studies, 2021). Los grupos armados continuaban asesinando líderes sociales y comunitarios, alcanzando las centenas de muertos cada año, al mismo tiempo que la inmigración se intensificaba (Programa Somos Defensores, 2019, 2020). Mis interacciones con migrantes venezolanos y con los esfuerzos humanitarios han revelado el mismo doble vínculo que otros investigadores han documentado, en el cual los migrantes que huyen de la crisis política y económica de la Venezuela socialista afrontan, no obstante, una extrema precariedad en la Colombia capitalista (Álvarez-Álvarez et al., 2021; Jerónimo Kersh, 2021; Zulver & Idler, 2020).

Lo que estaba haciendo falta de parte de la literatura académica, sin embargo, era documentación de iniciativas comunitarias organizadas. Ver cómo las organizaciones de base como Tejedores de Paz y la Fundación Horizonte de Juventud trabajan con migrantes en la región de la frontera colombo-venezolana para “tejer paz” -como Tejedores definen su labor-, me llevó a cuestionarme la concepción inicial, burda, lo admito, de que los migrantes “abandonaban la revolución”. Como respuesta a un régimen excluyente de la ciudadanía, a la estigmatización racializada de “migrantes” y a niveles altos de violencia de género y precariedad, estos colectivos se encuentran forjando un movimiento que une a inmigrantes venezolanos, desplazados internos colombianos y mujeres y jóvenes en estado de pobreza en su conjunto. Considero en este artículo el alcance al cual se reviven o representan los valores implícitamente feministas y socialistas del bienestar universal y de género en dichos movimientos.

La geopolítica decolonial y el discurso de la crisis migratoria

El sistema mundo-moderno-colonial se ha dividido geográficamente ya en lugares interdependientemente jerárquicos. La división entre imperios y colonias se ha convertido en el sistema Estado nación actual, que antes separaba, contraponiéndolo, a “un primer mundo capitalista desarrollado” de “un segundo mundo comunista” y “un tercer mundo subdesarrollado”. Ahora se representa mediante una distinción entre un “norte global” y un “sur global”, que corresponde de manera general con el centro y la periferia de la globalización neoliberal (Escobar, 2012; Sheppard & Nagar, 2004). La migración ha sido clave para la formación de los Estados nacionales soberanos actuales. Dada la hegemonía del nacionalismo metodológico en la academia que estudia la migración, se asume en específico que las naciones existentes “reaccionan” contra los migrantes que llegan; sin embargo, Radhika Mongia (2018) demuestra que es lo opuesto. La llegada de migrantes particulares -sirvientes indios atados a un contrato a lo largo del Imperio británico que se incorporaban a Estados y colonias de colonos blancos- inducía una sensación de identidad nacional en relación con la “inferioridad” percibida por los blancos sobre los sujetos racializados. La intención de gestionar tales movimientos con el fin de mantener las diferenciaciones socioeconómicas y políticas en un sistema laboral posesclavista contribuyó en últimas a la conformación del Estado nación moderno (Mongia, 2018).

Este imaginario eurocentrista y este sistema de control de la movilidad persiste hoy en el discurso geopolítico. La migración, por lo general, solo es definida como “crisis” cuando migrantes pobres no blancos llegan al norte global (De Genova & Tazzioli, 2016). No obstante, una lente feminista decolonial que explora las experiencias cotidianas de la migración resalta la prevalencia y los impactos del desplazamiento a lo largo del sur global que se perciben cada vez más cuando el norte global y ciertos Estados del sur global fortalecen simultáneamente sus regímenes de fronteras De (Lombaerde et al., 2014; Jones, 2016). El discurso de “crisis” debido a la inmigración al norte global es equivocado. Para empezar, el concepto de crisis tiene la connotación de perturbación inesperada y extraordinaria; pero en la actualidad la migración no es extraordinaria o nueva, sino más bien una ola entre desplazamientos persistentes en el sistema mundial capitalista y colonial (De Genova & Tazzioli, 2016). Mientras tanto, una perspectiva decolonial señala que Estados como Sudáfrica, Etiopía y Colombia son lugares de dinámicas complejas, incluso si la atención enfocada en ellos es relativamente escasa, en comparación con la zona mediterránea y la frontera entre Estados Unidos y México.

En Colombia, definir la migración venezolana como una crisis sí se ajusta a un reto sin precedentes, puesto que constituye el primer caso de inmigración masiva de estas dimensiones. Hasta que se presentara, había sido un país de emigrantes en que los colombianos se desplazaban al extranjero (incluyendo a Venezuela en décadas anteriores) debido al conflicto armado y al despojo. No obstante, en vez de generar solidaridad con los migrantes, la generalizada xenofobia pública basada en narrativas nacionalistas ha racializado y deshumanizado a las venezolanas y los venezolanos como “una amenaza a la salud de la nación colombiana” (Ordóñez & Ramírez Arcos, 2019). Si los discursos de “crisis” pueden servir como una oportunidad política (De Genova & Tazzioli, 2016), la noción de una “crisis de migración venezolana” en el caso colombiano cumplía su cometido de marginar los debates acerca de la persistente violencia sociopolítica y la implementación del histórico acuerdo de paz de 2016. Así fue hasta cuando los sectores populares de manera enfática volvieron a ponerlo en la agenda pública con el estallido social de abril de 2021 -el mayor levantamiento popular en la historia del país- como consecuencia de la creciente precariedad económica, frustraciones por los obstáculos a la paz y un descontento público exacerbado por razón del manejo del gobierno de la pandemia del covid-19 (Dest, [en preparación para publicación]). En medio de estas condiciones, las personas desplazadas internamente, los inmigrantes venezolanos pobres y los migrantes colombianos retornantes por igual enfrentaban circunstancias riesgosas.

Geopolítica decolonial feminista de la migración colombo-venezolana

Las inmigrantes y los inmigrantes de Venezuela con quienes interactué en mi trabajo de campo criticaban, por lo general, tanto al gobierno bolivariano como la economía política capitalista de Colombia. Dentro del marco de la geopolítica feminista que conecta las realidades discursiva y encarnada, las narrativas de dos migrantes en un evento en septiembre de 2019 son elocuentes. En el encuentro organizado por la universidad de la cual era profesor en ese momento, durante la “Semana Internacional de Migraciones” de Bogotá, académicos y autoridades estatales presentaron conferencias mientras que migrantes venezolanos participantes recibían kits de salud de ayuda humanitaria y asesoría legal de parte de la agencia gubernamental Migración Colombia. Una inmigrante, Mariela,1 expuso las graves condiciones en Venezuela al decir:

“Es un infierno allá. [El presidente venezolano Nicolás] Maduro está robando todo”. Aun así, pasó a comparar el bienestar social en Venezuela con el de Colombia:

Los colombianos son muy buenos con nosotros. Pero no se puede acceder a la salud y al empleo por carecer de documentos. Es maluco acá en ese sentido, como antes [del anterior presidente Hugo] Chávez en Venezuela, cuando los ricos negaban todo a los demás. Allá sí, el médico atiende a uno como sea. Aun si no hay medicamentos, le dice a uno que tiene. No se puede decir que allá haya gente sin casa.

Afirmaba de esta manera que Venezuela tenía serios problemas, pero brindaba una red de seguridad social no disponible en Colombia. Otra inmigrante que participaba en el mismo evento, Yadira, me transmitió sentimientos similares. Mencionó que las misiones socialistas realizadas en la Revolución Bolivariana en décadas anteriores funcionaban muy bien, que extendían el acceso a servicios sociales y públicos: “Después de la muerte de Chávez no sé qué pasó. El gobierno se lleva la plata […] Y Estados Unidos quiere llevar todo para sí mismo”, agregó, haciendo deducciones de diferentes aspectos que habrían llevado a la crisis venezolana: corrupción en el gobierno y un creciente autoritarismo, el colapso de la economía petrolera rentista del país y las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos que extreman la precariedad (Bull & Rosales, 2020; Buxton, 2020). La falta de medicamentos motivó la salida de Yadira, porque la condición médica de su esposo requiere medicación que ya no se podía conseguir en Venezuela. Su hija migró primero y pedía limosna en el transporte público y para ella “¡los colombianos son generosos!”. Hasta el momento de nuestra conversación, ellos continuaban ganando dinero de esta manera para pagar las medicinas y el tratamiento de su marido. Comentó además que una iglesia facilitaba el acceso a clínicas, pero que no tenían acceso a la salud integral, por no tener documentos de residencia y no tener un seguro. Añadió que “Los colombianos nos tratan como hermanos, [pero] acá en Colombia ¡todo cuesta mucho! Allá en Venezuela no hay quién no tenga casa además de luz y agua”. Habiendo vivido lo que sonaba como una vida digna como trabajadora del sector transporte cerca de Caracas, ella y su familia vivían ahora en uno de los barrios más pobres y violentos de Bogotá. Su expresión sobre la buena fama de su país anfitrión respecto a los migrantes -en especial en el contexto de un evento humanitario en una universidad colombiana- podría haber sido una manera de parecer inocente y amable a los colombianos, dada la conciencia de que existe un sentimiento antinmigrantes y que su sobrevivencia depende de la hospitalidad.

De lo dicho por ambas mujeres se podía inferir que apoyaban el socialismo de Venezuela antes de la crisis, pues estimaban que sus programas sociales y las garantías de los servicios básicos eran mejores que el sistema social capitalista de economía de mercado de Colombia. Más que “abandonar la revolución”, parecían estar sufriendo porque el gobierno venezolano las había abandonado (además de que las sanciones internacionales saboteaban cualquier tipo de recuperación).

Estas dos narrativas también demuestran un patrón documentado por académicos, en el cual los inmigrantes venezolanos no se encuentran necesariamente en mejores condiciones en Colombia. Los migrantes, en particular las mujeres, se enfrentan a variadas formas de violencia que abarcan acoso xenófobo, explotación en los mercados laboral y de vivienda, exposición a problemas de salud, al igual que violencia sexual y otras formas de violencia física y la negación al acceso a o la lucha para poder pagar por bienes básicos y servicios sociales que antes eran asequibles gratuitamente o a un bajo costo (Álvarez-Álvarez et al., 2021; Jerónimo Kersh, 2021; Zulver & Idler, 2020). Estas dinámicas se desbordan con el estatus de indocumentados de muchos inmigrantes (Palacios Sanabria et al., 2019). Mientras la Revolución Bolivariana fracasaba potencialmente, en Colombia el conflicto armado y el sistema capitalista también cerraba posibilidades de un mejor futuro.

La xenofobia y la economía política pueden parecer fenómenos distintos, pero están profundamente interconectados, en especial cuando se observan desde la perspectiva de la geopolítica decolonial feminista. Las divisiones entre clases subalternas y las fronteras entre Estados incrementan la explotación capitalista (Campbell, 2018; Robinson, 2021; Walia, 2021). Para asegurar la incesante acumulación, el capitalismo deberá continuar expandiéndose, mas de una manera que mantenga divididos a los trabajadores (tanto remunerados como no remunerados). Las divisiones por género y las raciales fundamentadas en el patriarcado y el colonialismo han sido cruciales en dicha segmentación (Federici, 2013; Robinson, 2021).

La presente era de globalización neoliberal, constituida por flujos de capital aumentados asociados a fronterizas endurecidas y a restricciones de movilidad, ha reforzado el capitalismo aún más. Las fronteras nacional-estatales y los sistemas de ciudadanía limitada intensifican la capacidad de los capitalistas de explotar la mano de obra, debido a la aumentada vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados o a la falta de un movimiento masivo de trabajadores socialistas basados en su clase que comprenda y atraviese raza y ciudadanía. A pesar del fin del imperialismo formal después de que muchas colonias lograron la independencia nacional en el siglo XX, las divisiones nacionalistas sustentadas en las segregaciones coloniales y la estigmatización entre los llamados nativos autóctonos internos y migrantes foráneos constituyen una dinámica fundamental del mundo poscolonial (Fanon, 1963; Nyamnjoh, 2006; Sharma, 2020). A lo largo del sur y el norte globales, con frecuencia, tanto los inmigrantes no ciudadanos como los otros racializados dentro de la ciudadanía son tildados de migrantes foráneos mediante afirmaciones nativistas sobre quién “realmente” pertenece al lugar. Este conflicto global no se da solo entre la burguesía y el proletariado. Dado el predominio del nacionalismo en el orden mundial actual, los grupos vulnerables también culpan a otras personas en situación de pobreza, a quienes perciben como “no nativos autóctonos”, de aumentar la desigualdad y el despojo, en vez de señalar al propio sistema capitalista (Nyamnjoh, 2006; Sharma, 2020).

Colombia sigue el patrón. Con frecuencia se llama a los inmigrantes venezolanos “migrantes”, “los venezolanos” o, en su versión más corta, “venecos”, de un modo que marca su diferencia de los “colombianos” y rotula, homogeneiza y deshumaniza a esta población (Ordóñez & Ramírez Arcos, 2019). Esto es semejante a la norma actual a lo largo de los sistemas interestatales que clasifican constantemente a las poblaciones. Por ejemplo, los “refugiados” -como “víctimas inocentes dignas de asilo” en razón de una serie condiciones relacionadas con persecución en su país de origen- son diferenciados legalmente de otros migrantes cuyo desplazamiento se considera “voluntario” y, por tanto, son susceptibles de limitaciones legítimas (Chan, 2018). Este hecho ignora que el desplazamiento se debe a un conjunto de factores transversales difíciles de desvincular entre sí, incluyendo conflictos políticos, mercados laborales capitalistas, proyectos de desarrollo y cambio climático (Ayazi & Elsheikh, 2019; Bose & Lunstrum, 2014). Las clasificaciones relativas a que ciertas personas tienen derecho a protección y otras no están necesariamente ligadas a divisiones sociales racializadas y de género en la modernidad capitalista en cuanto a la ciudadanía, con la contraposición de sujetos “que merecen la protección” versus otros “que no la merecen” (De Genova et al., 2015; Ehrkamp, 2017, 2019). En Colombia, el término refugiado rara vez se aplicaba a migrantes venezolanos. Esto es congruente con una respuesta de política pública enfocada en los permisos de residencia temporal, según la cual se asumía que las venezolanas y los venezolanos regresarían a su país una vez se resolviera la crisis y no que iban a asentarse permanentemente y desarrollar nuevas comunidades entre colombianos (Ordóñez & Ramírez Arcos, 2018).

Es de considerar que, tomando mi propia experiencia personal desde el método feminista, mi estatus legal como ciudadano norteamericano que trabajó en Colombia entre 2016 y 2020 era el de “migrante”. Sin embargo, las personas me llamaban estadounidense o gringo para diferenciarme como un blanco de los Estados Unidos, en vez de utilizar el término migrante, que se reservaba para los inmigrantes racializados. Incluso dentro del estigma racializado de “migrante” o “venezolano” hay, no obstante, diferenciaciones, entre ellas la de “pendulares” (personas que cruzan la frontera diariamente para comprar bienes en Colombia y después los venden de regreso en Venezuela) y la de “caminantes” (aquellos cuyo viaje a y a través de Colombia y otros países suramericanos lo hacen a pie por carecer de dinero para el transporte público). Pendulares frente a caminantes, por tanto, establece otra diferenciación entre quienes atraviesan la frontera: distingue a los emprendedores de los ultrapobres dentro de la población migrante.

Dichas diferenciaciones de los migrantes venezolanos agravan la ya existente “ciudadanía diferencial” (Holston, 2008) en Colombia, en la cual no todos los “ciudadanos” legales son realmente miembros plenos de la sociedad en cuanto a estatus y bienestar. También términos de identidad colectiva y supuesta protección especial son utilizados por otros como ofensa contra estos grupos, en especial categorizaciones racistas de “negro” e “indígena” con connotación de inferioridad (Meertens et al., 2008; Wade, 1993). Más aún, cuando en la década de 1990 los paramilitares se hicieron protagonistas en el conflicto armado del país y se intensificaron el conflicto armado y el desplazamiento, “desplazado” se convirtió tanto en una categoría legal (Aparicio, 2012) como en una ofensa deshumanizante. “Campesino” puede tener una marca menos racializada, pero los campesinos de ascendencia indígena o africana con frecuencia son estigmatizados con términos racistas en el discurso público y atacados de manera virulenta por los grupos armados -incluyendo al Estado- cuando oponen resistencia a proyectos capitalistas de desarrollo (Courtheyn, 2022). Por tanto, las clasificaciones jerárquicas de los inmigrantes se dan en este contexto más amplio de diferenciación y discriminación.

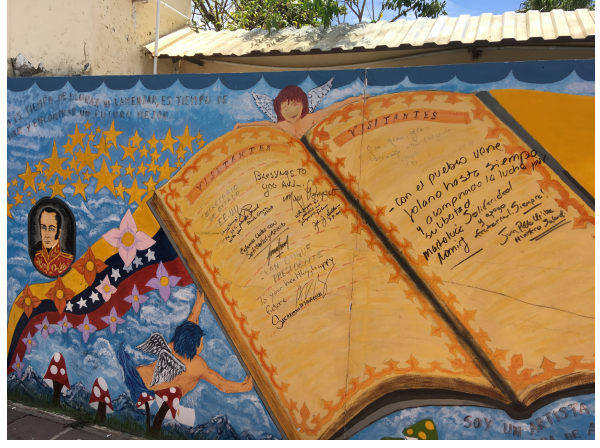

De manera paralela a los discursos sobre cómo ciertos migrantes asiáticos y africanos en Europa son “agentes secretos” del “terrorismo” (De Genova & Tazzioli, 2016), algunos diplomáticos colombianos de alto nivel difundieron teorías de conspiración sobre cómo los migrantes venezolanos conformaban una estrategia política intencional de la administración de Maduro para “propagar el socialismo” en Colombia (Kincaid, 2019). En efecto, Colombia ha servido como un delegado regional de los Estados Unidos para controlar las fronteras entre capitalismo y socialismo, tanto en el interior del país como en Latinoamérica en general (Lindsay Poland, 2020; Murillo, 2004). Las acusaciones de que hay migrantes que son socialistas encubiertos son particularmente peligrosas en un país en el que los escuadrones paramilitares hacen un blanco explícito de cualquiera considerado “no limpio” o subversivo, incluyendo trabajadoras sexuales, homosexuales, discapacitados y personas con tendencia a la izquierda política. Con frecuencia, para infundir miedo y desplazar a estas personas, los paramilitares elaboran y hacen circular en un área específica lo que se conoce como “listas”, con los nombres de personas que planean asesinar. Una de esas listas de “ratas” que iban a ser asesinadas en un barrio en Bogotá reforzó el imaginario geopolítico nacionalista diferenciando entre “venecos” y “colombos” (figura 2).

El discurso público colombiano combinaba la xenofobia antinmigrante con afirmaciones de que los migrantes venezolanos eran prueba del “inevitable” fracaso del socialismo y que corrompería a la sociedad del país. Ello corresponde con las maneras en las cuales los desplazados en todo el mundo son comúnmente racializados como “aliens (alienígenas) peligrosos que nos están invadiendo”, o feminizados como “víctimas pasivas e inocentes” (De Genova et al., 2015; De Genova, 2006; Ehrkamp, 2017, 2019). La inmigración venezolana solo fue calificada como una crisis nacional colombiana cuando empezaron a llegar personas en situación de pobreza que revelaron una dimensión de clase de lo que con frecuencia se tilda simplemente como un xenofóbico “miedo y odio al otro”, pero que los académicos denuncian como la aporofobia (Cortina, 2017; Joseph & Ceja, 2021).

Fuente: El Parche Crítico (2021). https://twitter.com/ElParcheCritico/status/135966704833 9681281

Figura 2 Distinguiendo nacionalidades: lista paramilitar que circuló en un barrio de clase trabajadora en Bogotá en la cual se indican los nombres de “colombos” y “venecos” que deben ser asesinados en su plan de “limpieza social”. Como se puede ver: “¡No más ratas! ¡No más droga! Los niños buenos se acuestan temprano, los niños malos los acostamos nosotros”

En síntesis, las clasificaciones deshumanizantes de las venezonalas y los venezolanos pobres añaden otras a las ya existentes formas de discriminación y violencia que minan la ciudadanía igualitaria y el derecho a la paz en Colombia. Con consecuencias particularmente agudas para las mujeres pobres (Zulver & Idler, 2020), los empleadores colombianos que contratan venezolanos por paga baja contribuyen tanto a la explotación de estos migrantes como a enojar a los colombianos (Aliaga Sáez et al., 2020; Jerónimo Kersh, 2021), en especial entre la clase trabajadora, que de manera repetida culpa por ello a los inmigrantes, en vez de a los capitalistas mismos. Tratar el desplazamiento interno colombiano como un fenómeno separado de la migración venezolana implica el riesgo de ignorar las formas en las que los dos están ligados a la violencia de Estado y al más amplio conflicto geopolítico entre capitalismo y socialismo, al mismo tiempo que se excluyen potencialmente las solidaridades internacionales entre estos migrantes. Ello demuestra las maneras en que la “colonialidad del poder” (Quijano, 1992) crea de manera continua nuevas categorías de diferenciación al servicio de la explotación dentro del actual orden geopolítico mundial, constituido por luchas entre “nativos” y “migrantes” en los Estados nación (Sharma, 2020). Dichos conflictos pueden ser especialmente tensos dentro de las migraciones sur-sur en Estados neoliberales como Colombia, donde el acceso a los servicios básicos puede ser bastante limitado. Estos conflictos limitan de modo simultáneo los movimientos sociales de clase para superar la pobreza y la exclusión.

Socialismo, Estados nación y territorios alternativos

El socialismo -partiendo de su principio fundamental del bienestar social universal y la propiedad pública y a la vez de los trabajadores en lugar de la competencia capitalista- propone una alternativa a la explotación basada en divisiones por etnia o similares (Sunkara, 2019). Al parecer, hasta la crisis económica, la Venezuela bolivariana la siguió. Todos los migrantes retornados colombianos con quienes hablé afirmaban que se habían sentido bienvenidos y que habían logrado prosperar en ese país; sus manifestaciones, de hecho, mostraban el contraste con la represión política, el desplazamiento interno o la precariedad económica que afrontaban en Colombia (notas de campo, 2019, 2022). Más aún, el reciente grupo de “gobiernos progresistas” en el giro a la izquierda en América Latina -Venezuela como uno de los protagonistas ya desde hace más de dos décadas- estableció una nueva red geopolítica a lo largo de países para superar las disparidades regionales mediante iniciativas como Petrocaribe.

Sin embargo, a pesar del internacionalismo del socialismo entre los trabajadores en distintos Estados, especialmente en su historia temprana (Ali, 2013; Sunkara, 2019), todos los gobiernos hasta el presente han operado dentro del mismo sistema Estado nación en el cual lo hacen los capitalistas. Los Estados socialistas han tendido a priorizar el desarrollo económico nacional por encima de un movimiento global entre el proletariado-precariado (Lew, 2013), trabajando incluso en ocasiones para minar dicha solidaridad internacional, como lo demostrara el “socialismo en un solo país” de Joseph Stalin (Deutscher, 2013). Pese a la cooperación económica, gran parte de la actual solidaridad entre los Estados “progresistas” en Latinoamérica se ha rebajado para convertirse en una defensa acrítica de sus respectivas administraciones, ignorando la corrupción, la represión política y la devastación ecológica ligada a sus economías extractivistas, que reproduce, en vez de socavar, el capitalismo (Lander, 2019). Inmersos en un orden global capitalista, los gobiernos socialistas se ven obligados a “caminar sobre la cuerda floja” al haber fracasado, con frecuencia, en el intento de generar progresos democráticos y una transformación socioeconómica por tener que, por un lado, esquivar el sabotaje de las élites burguesas existentes y, por otro, doblar las apuestas de los sistemas rentistas de bienestar para mantener el apoyo popular (Nelson, 2019).

Sin dejar de considerar las ganancias y otras dinámicas de la Revolución Bolivariana (Ciccariello-Maher, 2013; Elfenbein, 2019; García-Guadilla & Mallen, 2019), el nacionalismo petrolero no obstante reprodujo la ciudadanía diferencial, en especial en relación con los pueblos indígenas marginados y vulnerados por el extractivismo, pese a la igualdad legal formal (Lander, 2019; Quintero Weir, 2019). En cuanto a la geopolítica, el nacionalismo no es inherentemente positivo o negativo respecto de la liberación decolonial, pero sí depende del contexto (Rousset, 2013). Es una fuerza poderosamente unificadora y movilizadora en las luchas contra el dominio imperialista, pero entonces puede erosionar la unidad social y la solidaridad en los conflictos de los Estados nación respecto de quién constituye “la nación” y quién no (Fanon, 1963; Sharma, 2020).

Los Estados nación son una formación territorial particular, pero el territorio mismo no puede reducirse al Estado nación (Agnew, 1994). Si se parte de la concepción amplia del territorio como un conjunto de lugares, prácticas y valores que convergen para crear un sujeto colectivo (Courtheyn, 2019), los Estados nación -sean capitalistas o socialistas- reproducen un orden espacial particular. Su conjunto de lugares va desde los edificios de administración gubernamental y puestos fronterizos hasta monumentos nacionales (por ejemplo, estatuas en homenaje a las victorias independistas en el mundo poscolonial). Las prácticas de los Estados nación incluyen rituales y tradiciones de celebración pública de la historia del pueblo junto con proyectos nacionales económicos y de infraestructura (en especial en la explotación de recursos naturales). Predominan los valores del patriotismo. Por último, la Policía o las Fuerzas Armadas se conforman para reprimir a personas “inciviles” que desafían la exclusión. Todo ello reunido en un conjunto produce sujetos nacionalistas, lo que posiblemente constituye la identidad predominante en el mundo poscolonial. El actual modelo de Estado, centrado en la nacionalidad, por lo general, provoca batallas incesantes para excluir del acceso a garantías de bienestar a ciertos grupos (Sharma, 2020), lo que constituye uno de los obstáculos para una alternativa socialista en el mundo de hoy, dominado por el capitalismo y el nacionalismo.

Pese a ello, los migrantes pueden producir otros territorios por medio de sus prácticas de movilidad y desarrollo comunitario. Al cruzar y transgredir fronteras sur-norte, los migrantes que buscan asilo -y se enfrentan a ser detenidos y deportados- suponen un desafío a la gubernamentalidad de “Europa” y los Estados Unidos de “América” como construcciones coloniales del espacio geopolítico (De Genova, 2006; De Genova & Tazzioli, 2016; Khosravi, 2007). Mientras tanto, la migración sur-sur entre Venezuela y Colombia subraya las dinámicas del cruce de fronteras políticas y económicas entre el socialismo y el capitalismo. Para los migrantes pobres, en especial para las mujeres, esto suele traducirse en subordinación continuada, si no intensificada (Álvarez-Álvarez et al., 2021; Jerónimo Kersh, 2021; Zulver & Idler, 2020). Desde la perspectiva de la geografía decolonial feminista, sin embargo, ¿en qué medida los migrantes también “desprenden” (Mignolo, 2010) de las subjetividades capitalistas que reproducen la explotación mediante valores, prácticas y lugares vividos en carne propia para producir territorios de solidaridad internacional? A pesar de la xenofobia y la aporofobia dominantes, ¿hasta qué punto valores socialistas como la igualdad y la dignidad social podrán mantenerse en las nuevas comunidades de migrantes venezolanos y colombianos? ¿Han abandonado los primeros la revolución o la están renovando? A continuación me enfoco en dichas formaciones territoriales en proyectos de organización comunitaria en la frontera colombiana con Venezuela.

Tejer la paz y expandir los horizontes a lo largo de la frontera colombo-venezolana

En la actualidad, la mayoría de los estudios sobre las luchas de los migrantes venezolanos en América del Sur identifican las penurias y las estrategias de supervivencia de los migrantes individualmente (Gissi Barbieri et al., 2019; Jerónimo Kersh, 2021), incluso si se dan en el interior de redes sociales más amplias (Van Roekel & De Theije, 2020). No obstante, los migrantes también organizan movimientos colectivos. Al investigar la práctica territorial experimentada, la geopolítica decolonial feminista constituye un instrumento para resaltar dichas luchas. Dos organizaciones de esta clase que se encuentran activas en la frontera entre Colombia y Venezuela: Tejedores de Paz y la Fundación Horizonte de Juventud (figura 3).

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Cúcuta, Villa del Rosario y San Antonio en la frontera colombo-venezolana

Tejedores es una organización que fomenta el empoderamiento de las mujeres. Fue concebida en 2016 por un par de mujeres en uno de los barrios periféricos de Cúcuta. Surgió en medio de una lucha por el acceso a servicios públicos en asentamientos informales que las dos ayudaron a organizar. Desde entonces, el colectivo se ha extendido a diferentes municipios en el departamento de Norte de Santander. Está conformado por más de cien mujeres, incluidas desplazadas internas colombianas, inmigrantes venezolanas, migrantes retornadas colombianas y residentes de los barrios periféricos. Al resaltar el concepto de paz en su nombre, la organización se ubica a sí misma dentro del contexto del “proceso de paz” colombiano, e integra así a las migrantes en el movimiento más amplio por los derechos de las víctimas.

Por otro lado, Horizonte de Juventud es una fundación dedicada al empoderamiento de jóvenes que trabaja en la primera línea de la ayuda humanitaria para migrantes en Villa del Rosario. El punto de frontera formal más atravesado entre Venezuela y Colombia es el puente Simón Bolívar que conecta la ciudad venezolana de San Antonio con Villa del Rosario (figura 4). En 2018, voluntarios de Horizonte iniciaron una coordinación impromptu de las colas de control de migración en las cuales los inmigrantes se ponían en fila para que les sellaran sus pasaportes, asistiendo a las personas mayores y a las mujeres con niños pequeños, a fin de llevar a los más vulnerables a los primeros puestos de la cola. Por solicitud del fundador y director ejecutivo de Horizonte, Jony Cifuentes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) finalmente otorgó subvenciones a la organización para continuar desarrollando esa labor en nombre de Unicef.

La Fundación también promovió hogares de paso en la frontera, en los cuales los migrantes recibían tratamiento médico y alimentos. Los hogares recibían visitas de alto rango del cuerpo diplomático, incluyendo al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo e Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (figura 5). Horizonte de Juventud es representativo por cómo con frecuencia las personas locales y las organizaciones de base, en realidad, hacen el trabajo humanitario; mientras que instituciones como Unicef o el Departamento de Estado norteamericano vinculan su nombre a estas para aumentar su reputación política y adelantar sus proyectos, como en esta frontera humanitaria, que se ha convertido en un campo de batalla geopolítico para la hegemonía capitalista estadounidense. En concordancia con el régimen de ayuda humanitaria del norte global (Weizman, 2011), tales maniobras diplomáticas buscan atemperar ciertos tipos de sufrimiento de algunos grupos de sujetos específicos -en este caso, las víctimas de un opositor de Estados Unidos-, a la vez que reproducen una falla en atender el desplazamiento ocasionado por la violencia estructural, lo cual también comprende tanto sanciones estadounidenses a Venezuela, que han agudizado con ello la crisis socioeconómica (Weisbrot y Sachs, 2019), como lo es su apoyo actual y continuado a las corporaciones transnacionales y las Fuerzas Armadas de Colombia, a pesar de su papel en violaciones a los derechos humanos (Lindsay Poland, 2020).

Fuente: fotografía del autor

Figura 5 La frontera humanitaria como lugar de batalla geopolítica. Oficiales nacionales e internacionales expresan su solidaridad con los proyectos de atención a los migrantes, incluyendo a los entonces presidente y ministro de Salud de Colombia de ese momento, además de funcionarios del Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional (usaid) de los Estados Unidos.

Por otro lado, al investigar las experiencias cotidianas desde la perspectiva geopolítica feminista, se reveló que el trabajo de asistencia local parecería diferir del de las agencias gestionadas desde el exterior. A diferencia de nacionales extranjeros con disposiciones de alojamiento que, por lo general, están separadas de aquellas de los refugiados, el coordinador de Horizonte Jony Cifuentes y su círculo familiar ampliado hospedaban a venezolanos en sus propios hogares aparte de los albergues ya establecidos. Para dar un ejemplo, sus padres alojaron a una joven adolescente y su bebé, quienes habían sufrido un robo al cruzar hacia Colombia en una trocha a través del río, y en ello habían perdido sus documentos de identidad. Las hospedaron por unos pocos días mientras organizaban con su familia en Venezuela para planear su regreso. La familia de Jony solo acogía en sus hogares a mujeres y niños, luego de casos en la región en los cuales se acogieron familias con hombres y se presentaron robos a las personas que los habían hospedado (notas de campo, 2019). Esto nos recuerda las decisiones dramáticas que las personas tienen que tomar en tales situaciones, debido a la naturaleza compleja y de género de la caridad, además de los desafíos de la integración internacional entre las comunidades locales y de migrantes (Saltsman, 2022; Vogt, 2018).

Así mismo, las intervenciones humanitarias y los proyectos sociales nacionales, por lo general, conducen talleres separados para diferentes poblaciones. Diana Vargas (cofundadora de Tejedores y una de las lideresas del movimiento de víctimas del Norte de Santander que además sufrió desplazamiento forzado y violencia sexual) manifestó que los actores estatales afirmaban de manera continua que la xenofobia y la desigualdad no deberían existir y que dichas brechas sociales deberían eliminarse; pero que, sin embargo, los proyectos públicos organizaban talleres diferentes para “venezolanos” y otros aparte solo para “mujeres” o “víctimas (colombianas)” (entrevista, 2022). Estos enfoques diferenciales se justifican debido a las necesidades particulares de ciertos grupos. No obstante, visto desde la perspectiva decolonial o la socialista, este tipo de segmentación ignora las superposiciones entre los grupos y reproduce un orden mundial nacionalista poscolonial que ordena a las personas en grupos separados, lo que potencialmente puede reproducir, en vez de trascender, la xenofobia. Diana añade:

¿Qué hicimos nosotros desde Tejedores? Nuestro punto de vista [fue] “Trabajamos con la comunidad sin excepción alguna”: adultos, mayores, mujeres, mujeres gestantes, mujeres lactantes, niños, jóvenes, adolescentes, hombres. No nos interesa la nacionalidad de ellos, sino todo lo contrario: nos interesa que ellos surjan en su vida, que se formen en su vida, creen su proyecto de vida individual, colectivo y comunitario.

No obstante, debido a que la subjetividad nacional constituye una identidad primordial en el mundo moderno-colonial del Estado nación, las personas llevan consigo las divisiones nacionalistas. Diana relató sobre manifestaciones cotidianas de xenofobia: “El niño llegaba a la casa y la madre [colombiana] le decía, ‘usted no se junte con el «veneco» ese’”. De hecho, en los primeros talleres de Tejedores surgían tensiones de este tenor

Ellas mismas [se ponían] a tildarse […] a señalarse. Entonces usted llegaba a un taller de tejido, que fue el con que […] arrancamos. Entonces, en el tejido: “Yo no me siento al lado de esta porque es ‘veneca’”. “Yo no voy porque aquella es colombiana, ‘colombo’”. Y ese roce […] Un día me puse a hablar con ellas todas. Yo les decía: “Y usted ¿por qué tira tanto? A ver, aclárenme esto. ¿‘Veneca’ qué es? Ah, bueno, ‘venezolano’”. Ahí empezamos a cambiar el modismo, primero que todo (énfasis de la entrevistada).

Estos encuentros fueron una manera de empezar a romper las divisiones sociales racializadas, llamándolas explícitamente (figura 6).

Fuente: Tejedores de Paz (2020)

Figura 6 Movimientos migrantes internacionales con enfoque de género: taller de empoderamiento de mujeres de Tejedores de Paz

Para deconstruir el discurso xenófobo que impide la comunicación y la acción colectiva, Tejedores realizaba actividades interactivas para llevar a que las personas repensaran sus conceptos asumidos. En un encuentro, las personas prepararon platos típicos. Los participantes de orígenes colombiano y venezolano compararon sus comidas, que resultaron ser más similares que distintas; los platos se parecían incluso si un grupo utilizaba un tipo diferente de fríjol, carne o salsa. También deconstruyeron la “colombianidad” auténtica, al pedirles a los participantes que hablaran de los miembros de su familia a ambos lados de la frontera, o de cómo algunos llamaban “venezolanos” a quienes habían sido migrantes colombianos que habían asistido a la escuela, habían trabajado o crecido en Venezuela antes de migrar de retorno a Colombia. Estos talleres para deconstruir categorías y divisiones nacionalistas se diseñaron para resaltar lo común de los pueblos y las raíces compartidas internacionales que podían ser útiles donde las personas -especialmente “nativos” frente a “migrantes”- se ven como opuestos entre sí. Sin duda, establecer bases comunes es, por lo general, más fácil en las regiones de frontera como Norte de Santander, donde está asentada Tejedores, que en Bogotá, donde los choques culturales entre los locales y los inmigrantes son mayores (Aliaga Sáez et al., 2020). Las fronteras dividen y fragmentan en favor del nacionalismo y el capitalismo (Jones, 2016; Walia, 2021; Zulver & Idler, 2020), pero las zonas fronterizas también son espacios de encuentro (Fals Borda, 2000), donde las divisiones nación-Estado pueden trascenderse por medio de cruces transfronterizos y diálogo intercultural.

Aun así, el mensaje de Tejedores de que las personas reconocen similitudes culturales podría, no obstante, acabar reforzando las distinciones raciales entre otros grupos. Por tanto, en otro taller enfocado en la empatía que atraviesa la diferencia, los facilitadores hicieron que todos los participantes literalmente se quitaran los zapatos y se pusieran los de otro. Diana explicó cómo los participantes se quejaban:

“Que me quedan grandes”. “Que me quedan pequeños”. Yo les decía, “[Lo siento,] le tocó así”. [Una dijo] “que entaconada” [y le respondí] “apréndate” [sic]. Fue un taller muy bonito. Porque era enseñar a aprender a que tenemos que ponernos en los zapatos de los otros. A veces juzgábamos y no nos dábamos cuenta que era la vida del otro.

Gracias a estos talleres, las personas cambiaron los propios imaginarios geopolíticos de los otros basados en divisiones nacionalistas y juicios sobre la acción empática. Diana se refirió a la habilidad de trabajar de manera colectiva: “Ya no miran si usted es migrante, si usted es colombiana, vulnerable. Ya no. Ya todos somos iguales”. Esto confronta tanto la xenofobia como la aporofobia, a la vez que empodera a los empobrecidos a trabajar juntos por el bien común en algo similar a la práctica socialista.

Horizonte de Juventud también trabaja para cerrar las divisiones nacionalistas. Los voluntarios comprendían tanto a colombianos como a venezolanos. Algunos de estos últimos se reubicaron al lado colombiano de la frontera; mientras que otros cruzaban la frontera cada día. En medio de dinámicas, por lo general, tensas entre migrantes y oficiales colombianos en el puente Simón Bolívar, uno de los jóvenes venezolanos de la Fundación dijo que simplemente mostraría su gorra con el logo de Horizonte y pasaría sin problema. Dado el colapso de gran parte de la vida pública y los servicios en San Antonio, debido a la crisis económica, advirtió: “si me quedo allá, no hago nada. Pero si vengo aquí, puedo contribuir en algo” (notas de campo, 2019). En efecto, este mismo muchacho acompañó de regreso, a través de la frontera con Venezuela, a la joven madre y a su bebé, aquellas de las que párrafos atrás se mencionó que habían sufrido un robo, en la primera fase de reunificarse con su familia. Otra venezolana miembro de la Fundación cruzaba cada día para prestar su trabajo de voluntariado en proyectos de salud pública que basaba en su formación universitaria; las opciones de empleo formal estaban comprometidas en San Antonio, por la falta de posibilidades de trabajo, y en Cúcuta, porque el gobierno colombiano no había aprobado su título apostillado ni oficializado sus credenciales de educación. Al final, transformó su experticia profesional y su experiencia como voluntaria en Horizonte en un puesto pago de tiempo completo con otra organización de asistencia humanitaria para refugiados en Villa del Rosario financiada por Unicef. Tales historias encarnan las dinámicas de vivir en el cruce de fronteras, que no son líneas divisorias rígidas, sino espacios de interacción y movimiento. Más allá de la asistencia humanitaria, los jóvenes de Horizonte se involucran en una serie de proyectos comunitarios de desarrollo como encuentros artísticos, emprendimientos de reciclaje y defensa de políticas públicas.

La lideresa de Horizonte, Marcela Guédez, ilustra la política internacionalista de la Fundación. Luego de llegar de Venezuela con sus padres y hermanos en 2019, se unió a Horizonte de Juventud en 2020. Ante los insultos incesantes contra los venezolanos en la sociedad en general:

[P]ensé que [las personas en la Fundación] me iban a tratar indiferentes, por mi nacionalidad, que iban a darme menos [valor] por ser venezolana. [Pero] me mostraron lo contrario [...] Todo el que llegue, desplazado, migrante, venezolano […] lo adoptamos y lo aferramos a este proceso. (Entrevista, 2022)

A medida que personas de diferentes orígenes trabajaban juntas, Marcela empezó a notar que los participantes usualmente se molestaban entre sí llamándose con términos como veneco o cachaco [del interior]; pero en un tono de broma cariñosa -no insultante-, lo que yo en particular interpreto como un medio de reconocer, ridiculizar y, en últimas, trascender las divisiones nacionalistas coloniales en medio del trabajo colectivo. Ella confesó que unirse a la organización la había salvado de ciertas “amistades” potencialmente peligrosas que había comenzado a entablar con ciertos muchachos que vivían en la calle, gracias a lo cual, afirmó, encontró un nuevo propósito en la vida. Siendo todavía una adolescente, ahora es la secretaria y la coordinadora del centro comunitario La Casa de la Juventud y al mismo tiempo se desempeña como una representante principal de la Fundación: “Yo voy [al Consejo Municipal] con ellos [pero] soy yo quien [nos] representa. Y soy venezolana. Representando a un montón de colombianos”. Horizonte forma a estos jóvenes como servidores públicos. Marcela continúa:

Yo quiero llegar a ser concejal […] y la Fundación me va a ayudar en el proceso y quiere que lo logre […] ¿Qué organización colombiana va a ayudar a un venezolano a querer ser un concejal de una parte gubernamental de su país? No cabe en ninguna mente y la Fundación lo hace (énfasis de la entrevistada).

Acorde con la visión de Jony Cifuentes de que la Fundación Horizonte de Juventud se convierta en un “líder regional en la formación del liderazgo juvenil” (notas de campo, 2019), la organización, por tanto, sirve de escalón para el ascenso profesional de los jóvenes y de espacio para su empoderamiento (figura 7).

Crea posibilidades para proyectos de vida, solidaridad y comunidad que cruzan las líneas Estado nación y desvirtúa las narrativas menospreciantes sobre migrantes y jóvenes por igual. Marcela concluye que:

Somos un grupo de chicos, a ninguno de nosotros [de los] que estamos acá nos han aceptado en otros lugares, porque somos, llamémosle, revolucionarios. Vivimos en el sistema, pero […] no nos gusta como nos ha enseñado las burlas […] Salimos de [ese sistema] y encontramos nuestra propia manera de sentirnos cómodos […] Si nosotros viviéramos más con esa humanidad, en vez de la nacionalidad en la mente [haciendo referencia a uno de los lemas de Horizontes], podríamos ser más hermanos

Fuente: Fundación Horizonte de Juventud (s. f.)

Figura 7 Liderazgo migrante y juvenil: página de Facebook de la Fundación Horizonte de Juventud

Si las alternativas al capitalismo requieren que se rompan las divisiones entre naciones y entre trabajadores, estos imaginarios implícitamente socialistas y combinados con la acción suponen la (re)configuración de proyectos revolucionarios para lograr el bienestar social universal. Como puede deducirse de las manifestaciones de mis interlocutores, los migrantes rara vez se refieren directamente al socialismo o la Revolución Bolivariana. Ello es comprensible en un contexto en el cual los grupos paramilitares señalan como blanco a las personas “no limpias” por tener ideas y prácticas “subversivas”. Sin embargo, una metodología de la geopolítica feminista que llama a “leer entre líneas” destaca aquí un reconocimiento del rechazo implícito de los migrantes al sistema capitalista basado en el nacionalismo poscolonial, en lugar de que se haya abandonado una ética socialista de bienestar universal.

Paralelamente, el empoderamiento de las mujeres en Tejedores desafía la violencia de género. El tráfico sexual, la explotación de las trabajadoras sexuales y el abuso doméstico contra las mujeres (en especial migrantes) son desproporcionados en la región de la frontera colombo-venezolana (Zulver & Idler, 2020). La coordinadora de Tejedores de Paz, Diana Vargas, enfatizaba en la importancia de oponer resistencia al abuso físico. Habiendo sido ella una víctima de violencia sexual, como se mencionó, les dice a las mujeres: “Si les van a pegar, devuélvaselas”. Con esto, según ella, “dejan el miedo. Es una forma de defenderse […] Un hombre que [le] pega a una mujer, no es capaz de responderle si [ella] le pega [de vuelta]. Yo lo viví”. Relató un incidente en el cual observó una pareja peleando. Se detuvo y confrontó al hombre: “¿Qué es la vaina suya, hermano?”, a lo que él respondió: “Nada [… el problema] es que usted es liberada”. Entonces Diana lo amenazó con golpearlo ahí mismo. Al día siguiente, cuando se encontraron, él le dijo: “usted me trató mal”, a lo que ella contestó: “Sí. Y si vuelve a golpear a esa mujer, le doy una revolcada”. Un conocedor de la perspectiva decolonial feminista y de la complejidad de las relaciones de poder nos ayudará a no equiparar estas acciones de represalia con “violencia”, entendida esta última como la violación de los derechos del otro (Naglar, 2001). Ante abusos intensos, estos son actos de defensa propia y dignidad y no un acto de violentar al agresor (Courtheyn, 2018). No obstante, la posibilidad de responder a tal violencia de esta forma es inmensamente limitada cuando las mujeres o las víctimas están solas y aisladas y no cuentan con comunidades de apoyo. Tejedores crea una red de mujeres que puedan descalificar y rechazar la violencia de género para transformar el espacio íntimo y el público.

Otra dinámica común se presenta cuando, por necesidad económica, las mujeres -en especial migrantes jóvenes- conviven con hombres mayores por quienes no se sienten atraídas pero que les proveen un techo y les satisfacen otras necesidades básicas. Tejedores promueve proyectos económicos para mujeres con el fin de que generen los ingresos necesarios para mantenerse a sí mismas y a sus hijos y al mismo tiempo logren independizarse de relaciones abusivas. Allí aprenden a elaborar productos de limpieza o cuidado personal como jabón y detergente, al igual que a tejer ropa para niños. Estos productos se elaboran y venden dentro de la comunidad, creando así economías comunitarias como una alternativa, si bien precaria, a la explotación en sitios de trabajo capitalistas. Otras mujeres en la red apoyan a aquellas que se encuentran en situaciones desesperadas, aunando recursos para proporcionar alimentos o suministros a mujeres cabeza de hogar desempleadas. Tejedores también realiza talleres sobre temas prácticos relacionados con la vida cotidiana, como salud sexual. Diana resume la misión de la organización y la importancia de su nombre en términos de “tejer paz”: “tejer, de transformar, de restructurar esas emociones, esos lazos de confianza, de estabilidad emocional, de apoyo a nuestros semejantes”. Esto hace referencia a las intensas emociones asociadas con el desplazamiento y la victimización, pero también al poder de la cohesión social. En su proyección, el objetivo de la organización es ir más allá del nivel de intervenciones de supervivencia para realizar proyectos de desarrollo comunitario más holístico que apunten a garantizar el bienestar social, por ejemplo, programas agrícolas dirigidos a generar soberanía alimentaria.

Juntas, las formas de resistencia colectiva de Tejedores de Paz y la Fundación Horizonte de Juventud, reflejan un feminismo decolonial implícito en cuanto al rechazo a ciertas normas y opresiones patriarcales que conectan con las fuerzas colonialistas de despojo y desplazamiento. En lugar de perseguir los objetivos autónomos o anarquistas de ciertas comunidades latinoamericanas de resistencia (Zibechi, 2007b), estas organizaciones continúan demandando y dependiendo de la ayuda y financiación del gobierno y de entidades internacionales, en su búsqueda del bienestar social, lo que se ajusta a la praxis socialista, si bien en una comunidad de base y no en una estructura estatal. La serie de prácticas, lugares y valores de las dos organizaciones crean un sujeto territorial comprometido con la cooperación y la justicia de género y con los jóvenes, en cambio de limitarse solo a la supervivencia de la propia familia o la propia “nación”. Con ello, hacen frente directamente a la lógica patriarcal y racista que permea la política de Estado nación, al tiempo que forjan un territorio alternativo, un alter-territorio, implícitamente socialista y feminista de solidaridad internacional y proletaria.

Conclusión

Este trabajo presenta una geopolítica decolonial feminista de la migración en medio de las crisis del capitalismo, el socialismo y la paz en Suramérica. Incluso gobiernos que se autoproclaman socialistas han optado por proyectos nacionalistas en medio del actual orden poscolonial de Estados nación, en detrimento de los movimientos internacionalistas y del anticapitalismo en general (Lander, 2019; Sharma, 2020). Los migrantes en Colombia, incluyendo emigrantes venezolanos y desplazados internos colombianos, buscan alternativas a las grandes dificultades del neoliberalismo y del nacionalismo petrolero. Su persistente precariedad es el resultado de una doble falla: la combinación de una revolución socialista potencialmente “fallida” en Venezuela con el, al menos hasta el momento presente, “fallido” proceso de paz colombiano. En mi trabajo de campo, por lo general, los migrantes venezolanos mostraron apoyo a la gestión socialista de su gobierno, pero la crisis socioeconómica del país hacía para ellos insostenible permanecer allá. Su migración es muestra de una revolución que no ha sido abandonada en el espíritu, pero sí desplazada temporal y geográficamente. Los estudios sobre la migración venezolana a países latinoamericanos circundantes demuestran cómo las personas empobrecidas que buscan un mejor futuro en nuevos lugares, por lo general, encuentran una precariedad persistente a medida que migran de una periferia a otra. Una lente feminista que llama la atención sobre las prácticas cotidianas y los esfuerzos de organización comunitaria en esos lugares sugiere que -al menos para los migrantes que se integran a grupos como la Fundación Horizonte de Juventud y Tejedores de Paz- la revolución se ha relocalizado y reconfigurado geopolíticamente desde un proyecto social del Estado venezolano hacia los proyectos de desarrollo comunitarios en las periferias urbanas de Colombia.

En el actual orden mundial poscolonial de Estados nación dominan intensos conflictos entre “nativos” y “migrantes”, incluso en Suramérica, en medio de la presente emigración venezolana. De hecho, las distinciones legales entre refugiados, desplazados internos y migrantes reproducen la segregación social y la opresión capitalista, en especial respecto a las mujeres. Sin embargo, organizaciones de base a lo largo de la frontera colombo-venezolana, como Tejedores de Paz y la Fundación Horizonte de Juventud, están forjando luchas colectivas y rechazando formas neoliberales de supervivencia que se dan a través de la competencia individual y las exclusiones nacionalistas. Tales solidaridades requieren el liderazgo de visionarios comunitarios como Diana Vargas y Jony Cifuentes, que han trabajado para construir organizaciones que brindan oportunidades para la supervivencia de las personas mediante redes colectivas entre mujeres y jóvenes que rompen las divisiones nacionalistas y potencian los desafíos a la explotación.

Las acciones diarias pueden transformar la sociedad y la política (Bayat, 2013; Mahmood, 2005). Las subjetividades y la forma de organizarse de los migrantes descritas aquí sugieren una forma implícita de socialismo de base, no estatal, que contrarresta las explotaciones ligadas al patriarcado, al capitalismo y al nacionalismo. Mientras operen en los niveles de supervivencia y aparentemente marginales hasta ahora, si estas organizaciones crecen y se interconectan con iniciativas pares contra la pobreza y la xenofobia, podría en verdad forjarse una “sociedad en movimiento” más amplia (Zibechi, 2007a), que trasgreda las divisiones xenófobas nacionalistas y el oportunismo capitalista hacia una justicia social transnacional. En vez de abandonar la revolución, algunos migrantes parecieran estar continuando y transformando la lucha en nuevos lugares, al tejer la paz con nuevos aliados en el contexto posacuerdo de paz de Colombia. Desde que terminé mi trabajo de campo para este artículo, Colombia eligió su primera administración presidencial de izquierda en 2022. Esto permite pronosticar investigación futura acerca de la evolución de la política colombiana de migración en esta nueva era, tanto en términos de política gubernamental como de los movimientos sociales de base de los migrantes. Este artículo es también una invitación a teorizar sobre la medida en la cual el socialismo podría ser una forma de política de base más que exclusivamente desde lo estatal.

Los Estados nación son una forma de territorio particularmente violento con los migrantes. De manera opuesta, la organización de base en la frontera colombo-venezolana señala una forma diferente de territorio geopolítico, mediante el cual una serie de lugares, prácticas y valores crea un sujeto comunitario comprometido con la dignidad social. Este otro territorio alternativo se construye mediante talleres y proyectos que rompen los discursos xenófobos y aporofóbicos, buscando al mismo tiempo oportunidades económicas y fomentando la liberación de estructuras sociales de abuso de género. Dichas prácticas producen una geopolítica local de transnacionalismo y solidaridad, bastante semejantes a los supuestos componentes fundamentales de una sociedad decolonial, feminista y socialista, incluso si estas tejedoras de paz y gestores de ampliación del horizonte de los jóvenes no se articulan como tales. En medio de condiciones extremadamente violentas, las prácticas feministas de cuidado e intercambio de conocimiento deconstruyen distinciones nacionales, generan confianza y construyen solidaridad. Así presentan un desafío para las divisiones geopolíticas moderno-coloniales. La geopolítica decolonial feminista ofrece un marco metodológico particularmente útil no solo para hacer crítica a la violencia del nacionalismo y el capitalismo, sino también para arrojar luz sobre las rupturas liberadoras organizadas en la vida diaria.