Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Ideas y Valores

versión impresa ISSN 0120-0062

Ideas y Valores vol.61 no.150 Bogotá sep./dic. 2012

Nadler, Steven.

A Book Forged in Hell. Spinoza's Scandalous Treatise and the Birth of the Secular Age.

Princeton and Oxford: Princeton University Press,

2011. 304 pp.

Un libro forjado en el infierno

La Holanda del siglo XVII ha sido caracterizada como uno de los períodos dorados de la historia de esa nación. Una sociedad próspera, culta, tolerante, artísticamente desarrollada, a la vanguardia de la filosofía y de la naciente nueva ciencia. Sin embargo, como toda nación joven, en el contexto europeo de la época, heredaba de la tradición el fervor religioso, las pretensiones monárquicas de sus gobernantes y una fusión entre el Estado y la Iglesia (principalmente calvinista) que era difícil de disolver. A pesar de esto, era un país donde se respetaba (más que en cualquier otro lugar) el libre pensamiento y las creencias religiosas. Es en ese entorno medianamente propicio donde, a mediados de siglo, comienza a forjarse una de las obras más polémicas, prohibidas y censuradas de todas las épocas: el Tratado Teológico-político (TTP). Tan polémica fue la obra, que su autor, Baruch Spinoza, pronto fue catalogado como un ateo peligroso y detestable; tal vez la peor acusación que se le podía hacer a una persona en aquel tiempo.

Para sus contemporáneos, el TTP era más que un libro que criticaba la religión y la Biblia, pues tales obras ya abundaban con diferentes argumentos y estilos. Se trataba de un manifiesto que atacaba las más hondas creencias cristianas y judías, y que ponía en tela de juicio temas tan intocables como el carácter divino de las Sagradas Escrituras, la posibilidad de los milagros, el apego a la religión, la superioridad del entendimiento profético frente al filosófico y toda una larga lista de temas considerados tabú en el ámbito religioso y político. Por esos motivos, no es raro que la metáfora preferida por los críticos para referirse al TTP fuera la de un libro apestoso que se forjó en el infierno y que fue escrito incluso por el mismo demonio (xi). Así comienza la fascinante historia de esta obra, que es también un recorrido por las ideas políticas y teológicas de Spinoza y su tiempo.

Steven Nadler, quien poco a poco se ha convertido en uno de los grandes especialistas no solo del pensamiento de Spinoza, sino de su vida en Holanda, nos presenta en su nuevo libro la historia de esta obra prohibida y de las "peligrosas" ideas que contiene.

Tal vez uno de los principales desafíos que enfrenta el lector contemporáneo del TTP es superar el aparente anacronismo de los temas allí abordados: la separación del Estado y la Iglesia, el carácter humano y literario de la Biblia, la negación de los milagros, el derecho a pensar y filosofar libremente y la tolerancia religiosa, entre otros. Se trata de asuntos que hoy nos parecen obvios y, en cierta medida, asumidos por la cultura occidental. El mérito del libro de Nadler es recordarnos el carácter polémico, arriesgado y novedoso que Spinoza le impregnó a su obra, y que lo ubica por delante de pensadores modernos como David Hume, Gottfried Wilhelm Leibniz e incluso Thomas Hobbes, quienes en temas como los milagros y la interpretación bíblica mantuvieron posiciones moderadas. De la misma manera, el contexto histórico de dichos temas que se ofrece a lo largo del libro facilita la comprensión y permite ver la complejidad de las situaciones sociales, políticas, religiosas y personales que tuvo que enfrentar Spinoza para poder escribir su obra.

Es de resaltar, a manera de ejemplo, la relación que se establece entre la expulsión de Spinoza de la comunidad judía con algunas de las principales tesis filosóficas del TTP (relación abordada de manera precisa por Nadler en el capítulo 1). El autor sostiene que hay evidencia de que tesis como la concepción filosófica de Dios frente a la concepción trascendente y antropomórfica tradicional, la negación de la inmortalidad del alma y la visión crítica acerca de la ley divina, ya se encuentran en la mente y en la lengua de Spinoza tan temprano como a mediados de 1650. Y fue precisamente su difusión dentro de su círculo de amigos lo que ocasionó los rumores e interpretaciones que pronto llegaron a oídos de los ancianos que conformaban el Consejo Supremo de la comunidad Judía de Ámsterdam (los Ma'amad) y que motivaron su expulsión de la comunidad.

Sin embargo, ¿fue por intolerancia que los dirigentes judíos de Ámsterdam expulsaron a Spinoza de la comunidad? ¿O se trató más bien de proteger a esa misma comunidad de posibles ataques?

Si bien Nadler confiesa (8) que no hay evidencia que ayude a explicar por qué la expulsión de Spinoza fue tan severa, en comparación con otras que se presentaron en el mismo período, sí hay un contexto político y religioso que puede ilustrar muy bien qué estaba en juego, no sólo para los judíos, sino para toda la nación holandesa. Para lo cual conviene señalar dos nombres: Adriaan Koerbagh (1632-1669) y Johann de Witt (1625-1672).

El primero fue un miembro del círculo filosófico de Ámsterdam y conocido de Spinoza. Su obra se caracteriza por defender la separación entre las ideas políticas y las religiosas, así como por el rechazo a la influencia de los teólogos en las decisiones del Estado. También abogaba por la tesis de que la Biblia era un texto humano y consideraba que muchas creencias religiosas no eran más que supersticiones. Estos y otros temas similares fueron conocidos por Spinoza antes de la redacción del TTP, lo que muestra que se trataba de asuntos sensibles en la época.

La obra de Koerbagh tenía el inconveniente de haber sido escrita en holandés y no en latín, lo que significaba dirigirla, no a los intelectuales, sino al gran público. Este atrevimiento habría de costarle una condena de diez años de prisión en la terrible cárcel de Ámsterdam llamada Rasphuis (cap. 3), donde murió en 1669 debido a las pésimas condiciones de salubridad. Nadler nos comenta que, pese a que los gobernantes holandeses eran reacios a dictar condenas por expresiones filosóficas, la publicación de la obra y el hecho de estar en lengua vernácula endureció la condena, debido a la presión ejercida por las autoridades eclesiásticas. La muerte de Koerbagh afectó a Spinoza en dos frentes: el personal, porque era alguien conocido con quién discutió varias de esas ideas, y el social, porque la condena era una advertencia para todos aquellos que querían publicar sobre los mismos temas. Se trataba de una muestra de los peligros que corrían quienes se atrevían a cuestionar por escrito las convicciones religiosas de los clérigos.

Johann de Witt, por su parte, era uno de los grandes políticos de la Holanda del siglo de oro. Fue el mayor aliado de Spinoza en la esfera social y política, y, tal vez sin quererlo, vino a ser uno de los pocos protectores del TTP. Nadler nos muestra a este personaje de una manera desmitificada: no como un valeroso defensor de la libertad de pensamiento y de la democracia -como se le suele presentar (cf. Domínguez 22)-, sino como un político que pertenecía a una de las poderosas familias, cuyo interés real era mantener el statu quo, más que realizar reformas radicales en el sistema político holandés. Y si bien estaba de acuerdo con la libertad de pensamiento, también consideraba que existían unos límites que ningún pensador debía traspasar (46). Más allá de ello, lo relevante es que tanto Koerbagh como Spinoza confiaban en él y en su proyecto político, lo cual resulta explicable dentro del contexto de la compleja situación política de Holanda: no tenían otra mejor opción.

De este modo, el peligro que involucraba divulgar ideas como las que Koerbargh plasmó en sus libros, y las que posteriormente Spinoza escribiría en el TTP, hacía muy difícil la protección de sus autores. De ahí que la comunidad judía no pudiera arriesgarse a tener como miembro a un pensador político como Spinoza, cargando con la ira de las autoridades eclesiásticas de la Iglesia calvinista. Si De Witt trató de proteger a Spinoza, no cabría decir que compartiera sus ideas. Prueba de esa protección es el hecho de que, poco después de su vil asesinato en 1672, la obra con la que Spinoza había soñado influir en la vida política de su país fuera finalmente condenada.

Todo en el TTP fue complicado, desde su concepción y publicación, hasta su prohibición, como muy bien lo muestra Nadler en el último capítulo (uno de los mejores de su interesante libro). Ahora bien, es la trama filosófica la que hace que esta obra se muestre compleja y despierte el interés del lector. Porque el libro nos ofrece la oportunidad de conocer las principales tendencias interpretativas a las que ha dado lugar el TTP, de las cuales sólo voy a señalar aquellas que considero de mayor importancia; esto, sin embargo, no significa que temas como los milagros, la relación de Spinoza con el judaísmo o la influencia de Maimónides carezcan de significación.

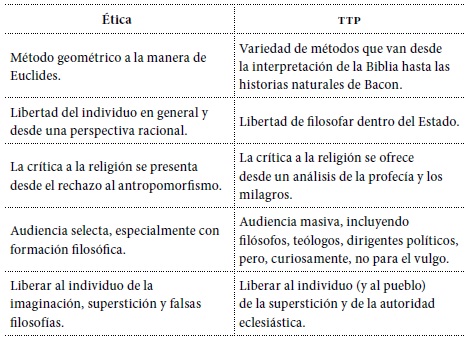

La equivalencia entre la Ética y el TTP

Desde la perspectiva de la Ética , un hombre sabio, virtuoso, feliz y libre no necesita del Estado. La salvación es una empresa totalmente individual y está muy lejos del alcance de las masas. Así, ¿qué tan beneficioso puede ser, para el proyecto filosófico de Spinoza, discutir sobre temas políticos, religiosos y sociales? La razón principal, según Nadler, consiste en afirmar que Spinoza no podía ser ajeno a la problemática social y política de su país, porque estaba viviendo en carne propia su situación de decadencia. Las sectas y el fanatismo religioso se querían apropiar de la política y la única solución era, precisamente, denunciarlo de la manera más racional posible. De esa manera, la Ética y el TTP se complementan en una dirección precisa: el lector de la primera tiene que ampliar su comprensión del mundo político y social con un estudio del segundo. El siguiente cuadro muestra cómo algunos de los principales temas de la Ética encuentran su complemento en el TTP:

Y si bien se puede detectar una diferencia metodológica importante entre ambas obras, es interesante investigar hasta qué punto la discusión teológico-política ofrece una comprensión del papel del filósofo en la sociedad; papel que no se puede comprender desde una perspectiva estrictamente individual, sino que involucra un compromiso con el entorno social en el que vive.

La relación con el Leviatán de Thomas Hobbes

Dentro de las interpretaciones del TTP, resulta importante entender el alcance de la influencia de la teoría política hobbesiana en el pensamiento de Spinoza. Recientemente, TheoVerbeek (2003) ha argumentado que el TTP es simplemente un comentario al Leviatán de Hobbes, eso sí, adaptado a las condiciones de la Holanda del siglo XVII. En otras palabras, para Verbeek, lo que muchas veces hace Spinoza es reinterpretar varios de los conceptos desarrollados por Hobbes y aplicarlos al contexto holandés. Nadler, por su lado, ofrece una lectura más autónoma del TTP. Si bien acepta que Spinoza leyó el Leviatán y fue una de sus fuentes principales de inspiración para abordar la problemática política de Holanda (31), hay desarrollos propios que lo alejan de Hobbes. Por ejemplo, mientras que para Hobbes el poder del Estado recae en el monarca, quien lo ejerce de manera absoluta, Spinoza argumenta que es la democracia la que mejor ejercería ese poder, porque siempre existe el peligro de que la monarquía y la aristocracia infrinjan la libertad de los ciudadanos (193-195). Algo similar ocurre cuando se analiza el papel de la religión en el Estado: para Hobbes sólo puede haber un soberano que determine el dogma religioso; Spinoza, por su parte, no desea un manejo autoritario en la vida de las personas, busca más bien que los ciudadanos desarrollen su capacidad racional y comprendan que, sin un control sobre las creencias religiosas, el Estado corre peligro y puede colapsar (204-205).

La importancia de la interpretación bíblica

Uno de los puntos comunes en los estudios del TTP es presentar a Spinoza como el fundador de la hermenéutica bíblica. Nadler nos muestra que eso no es del todo cierto. La propuesta de Spinoza está enmarcada en una tradición crítica de estudios bíblicos que se remonta principalmente a Maimónides. La novedad de la aproximación spinociana consiste en el método que desarrolló para estudiar las Sagradas Escrituras, el cual tiene como objetivo principal que el intérprete sea capaz de descubrir aquello que realmente enseñan las Escrituras (cap. 6). Esto es importante porque sólo de esa manera las investigaciones podían escapar a los intereses políticos y sociales que guiaban muchas de las interpretaciones bíblicas de la época. Para alcanzar esto, Spinoza extrapola el método de la filosofía natural -especialmente la propuesta baconiana de elaborar primero una historia natural de lo que se indaga- a la investigación bíblica con el fin de hacerla más objetiva y racional. El problema fue que este exceso de naturalización condujo a un efecto contrario: un rechazo generalizado a las ideas presentadas en el TTP, porque no coincidían con los criterios de interpretación tradicionalmente aceptados.

El problema de la tolerancia

Filippo Mignini (2009) ha argumentado que el uso del término "tolerancia" utilizado por Spinoza carece del signi-ficado moderno relacionado con el derecho y la política. Tolerar significaba únicamente "soportar de manera paciente un evento adverso o nocivo". De ahí que para Spinoza la tolerancia sólo opere en el ámbito privado de cada individuo y, en la medida en que la razón ejerza un papel principal en la acción individual, se podrá comprender que ser tolerante es un don atado al conocimiento y no a los deseos o a la imaginación. El ignorante no puede tolerar creencias que no comparte, porque no puede ver las verdaderas conexiones causales de las cosas (56). De este modo, tener un conocimiento adecuado de la religión y su función social y política permitirá comprender por qué un individuo no puede entrar en conflicto con otro por este tipo de creencias: es más el daño que puede provocar, que el beneficio que pueda conseguirse.

Por su parte, Nadler enfoca el problema de la tolerancia desde una perspectiva política (207-214). Nos explica que una de las preocupaciones más importantes de Spinoza era que el Estado fuera tolerante con los ciudadanos y que se comprendiera que el derecho a pensar y filosofar libremente venía a ser algo inalienable. El gobernante, por su parte, debía ser capaz de controlar ciertas opiniones para que no llegaran a afectar el funcionamiento del Estado. De este modo, el individuo puede ser tolerante por las razones arriba señaladas; pero si el Estado no tiene el poder de ejercer un control, ni puede ofrecer un medio social donde la tolerancia sea posible, el individuo, por más conocimiento que posea de la realidad, no podrá intervenir en la vida política y correrá el mismo destino que Spinoza observó en sus dos amigos: morir en la cárcel, como Koerbagh, o ser asesinado, como de Witt.

En conclusión, el libro de Nadler es un excelente estudio para el lector interesado en las doctrinas políticas presentes en el TTP. Su entramado histórico-filosófico hace que la lectura resulte amena y contextualizada. Y, como hemos visto, viene a convertirse en una buena guía para identificar las principales tendencias interpretativas que se han desarrollado en torno a las ideas político-religiosas de Spinoza. Por otra parte, constituye una invitación a ver el TTP como una obra original que puede aportar algo novedoso a la filosofía política moderna y a Spinoza como un pensador político comprometido con la realidad de su país, dejando a un lado la imagen tradicional de un pensador solitario, preocupado exclusivamente por alcanzar la felicidad personal.

Bibliografía

Domínguez, A. "Introducción histórica". Spinoza, B, Tratado teológico político [TTP]. Barcelona: Altaya, 1994. 7-39. [ Links ]

Mignini, F. Spinoza: ¿más allá de la idea de tolerancia?, Mattoni, S. (trad.). Córdoba: Encuentro Grupo Editor. Editorial Brujas, 2009. [ Links ]

Verbeek, T. Spinoza's Theologico-political Treatise. Exploring 'the Will of God'. Hampshire: Ashgate, 2003. [ Links ]

JOSÉ LUIS CÁRDENAS B.

Universidad Nacional de Colombia

joselucar@yahoo.es