Introducción

Cuando nos preguntamos por el modo en que los estudios urbanos latinoamericanos han venido discutiendo la problemática ambiental encontramos algunos balances generales sobre investigación urbana que responden parcialmente a ello. Se observa una fragmentación espacio-temporal y especificación temática creciente junto con una fuerte influencia de ideas producidas en los centros neurálgicos globales (Bonilla et al., 2020; Zárate & Gutiérrez, 2017; Carrión & Dammert, 2016; Duhau, 2013). Los temas ambientales se trabajan desde categorías tales como: desarrollo urbano sostenible asociado a la Agenda 2030, planificación urbana sostenible y sustentabilidad urbana. La crítica se orienta a los procesos de neo-liberalización de la urbanización y del Estado, la segregación socio-espacial y las desigualdades urbanas (Rodríguez Mancilla, 2020). Desde el campo híbrido de la ecología política de la urbanización desde América Latina (en adelante EPUAL), el interés por temas urbanos, la urbanización y sus interacciones metabólicas con su hinterland territorial viene en ascenso. Si bien esto no es nuevo, hace pocos años aparecen destacados aportes que tienden a desestabilizar algunas distinciones y establecer relaciones complejas entre los procesos urbanos y ecológicos (Contreras-Escandón, 2017; Quimbayo & Vásquez, 2016; Arboleda, 2016; Delgado, 2015).

En este movimiento de enriquecimiento y diálogo entre campos de saberes constatamos una ausencia relativa de estudios que permitan establecer conexiones entre artículos teóricos, empíricos y evaluativos sobre la realidad territorial latinoamericana. Por esta razón este trabajo se propuso comprender los elementos de convergencia y divergencia teórica y político-ideológica en el campo de la EPUAL para así construir, a partir de diversos aportes, un mapa intelectual en constante transformación. De ahí que nos preguntemos: ¿cuáles son los principales problemas de interés para la ecología política de la urbanización y sus sistemas conceptuales de referencia?, ¿de qué manera se relaciona la forma de concebir la problemática socioambiental y la urbanización con los posicionamientos político-ideológicos por parte de las y los autores?

La hipótesis que vamos a discutir refiere a que existe una marcada tendencia, desde la EPUAL, a entender que atravesamos una crisis sistémica, donde la urbanización pasa a ser concebida como un fenómeno central de un proceso complejo que induce y conduce a importantes transformaciones e impactos socioambientales a escala planetaria. Por lo tanto, ante un problema sistémico las estrategias de análisis son holísticas y se concentran en los conflictos y en las relaciones de poder a lo largo de las diferentes escalas espaciales. Todo ello traccionado, en gran medida, por la reestructuración permanente del capitalismo hasta el extremo de colocar en jaque la continuidad de la vida sobre la tierra. Este tipo de análisis ha ido ampliando un conjunto de nuevas temáticas y enfoques que caracterizan la crisis y que visibilizan naturalizadas estructuras de dominación. Observamos matices en los alcances y limitaciones de la crítica asociada a posiciones político-ideológicas y las vías posibles para enfrentar al sistema dominante. Esto llama no solo a explicar los fenómenos, sino también a articular caminos de transformación posibles, lo que implica un proceso de politización creciente en donde la EPUAL tiene un rol importante que desarrollar.

Metodología

Asumimos un enfoque metodológico de análisis bibliográfico de contenidos, tanto cualitativo como cuantitativo (Roussos, 2011). El diseño metodológico buscó establecer relaciones entre dos grupos diferenciados de análisis, el primero integrado por la Ecología Política y su relación con la cuestión de la urbanización y el segundo por los Estudios Urbanos y su relación con la cuestión ambiental.

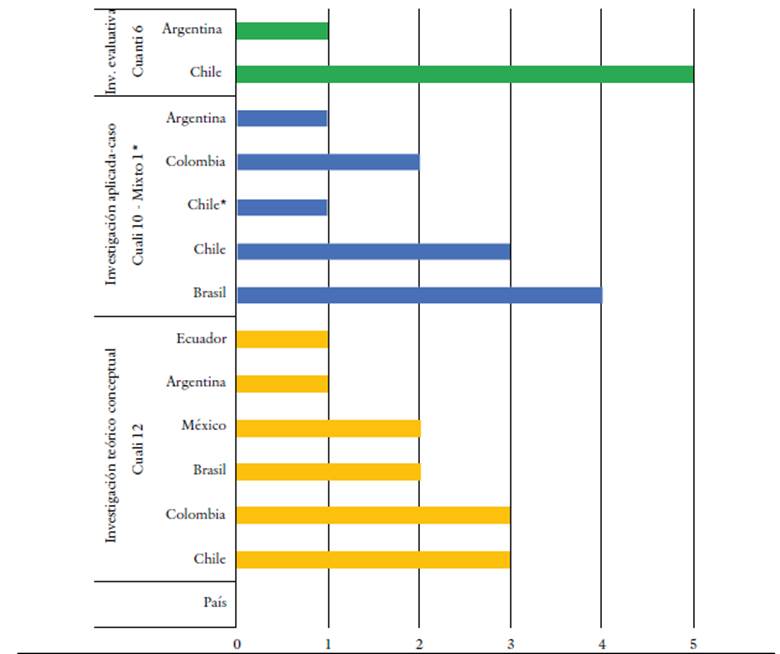

El procedimiento consistió en la búsqueda de 30 artículos divididos en dos grupos: a) las bases de datos Scopus, Web of Science, Redalycs, Scielo, y Google académico; y b) buscadores de las revistas de estudios urbanos relevantes de América Latina. La búsqueda se hizo a partir de los pares booleanos: "ecología política, urbanización", "ecología política urbana", "ecología urbana" y "sustentabilidad urbana", siempre que estas estuvieran vinculadas al par "América Latina". En el primer grupo, los artículos y revistas fueron: 2 en Sociedade e Estado; y 1 en cada una de las siguientes revistas: Scripta Nova, Documents d'Análisi Geográfica, Relaciones, Antipode, Theomai, Oculum Ensaio, Journal of Political Ecology, Annals of the American Association of Geographers, Emancipação, Revista de Geografía Norte Grande, Letras Verdes, Utopía y Praxis Latinoamericana, Ecología Política, y Nueva Sociedad (16 artículos en total). Por su parte, en el grupo de las revistas de Estudios Urbanos se registraron siete artículos en Eure; tres en Bitácora Urbano-Territorial; uno en Estudos urbanos e Regionais, uno en Territorios, uno en Urbe, uno en Cuaderno Urbano (14 artículos en total). A seguir, mostramos la distribución por tipos de artículos y sus países de origen (figura 1).

Para efectuar el análisis bibliográfico usamos las siguientes dimensiones: a) problemas de interés; b) significados asociados a la ecología política de la urbanización y categorías relacionadas; c) perspectivas teóricas; d) argumentos centrales que conectan los procesos urbanos con la ecología política; y e) posicionamiento ético-político sobre el sistema de dominación capitalista y su vínculo con la cuestión socioambiental.

Por medio del uso del software Atlas Ti (versión 8) realizamos un análisis de contenidos de los artículos. Nos orientamos desde los preceptos generales de la teoría fundamentada en pro de pesquisar las regularidades existentes e identificar categorías, propiedades y sus conexiones (Corbin & Strauss, 2002). En primer lugar, aplicamos una codificación abierta, con lo cual se identificaron conceptos, sus propiedades y dimensiones, procurando una denominación común. Nos apoyamos con un listado de frecuencias de palabras con el objeto de distinguir las categorías y actoras(es) que aparecieron con mayor regularidad. En segundo lugar, realizamos la codificación axial que consistió en relacionar las categorías emergentes entre artículos. Y, en tercer lugar, trabajamos la codificación selectiva que por medio de un proceso de densificación creciente contextualizamos lo observado para esbozar cuestiones emergentes (Corbin & Strauss, 2002) sobre la EPUAL.

Dimensión teórica: entre discusiones, conceptualizaciones e influencias intelectuales

Partimos de la premisa de que los diversos campos de conocimiento en la historia de la ciencia surgen a partir de la conjugación de intereses de una comunidad científica, por ciertos problemas y preguntas que son necesarias de responder (Kuhn, 2003). Por ello nos remitimos a identificar y caracterizar los ejes temáticos significativos, de convergencia y divergencia entre la ecología política y los estudios urbanos. De ahí que nos preguntemos, ¿cuáles son los principales problemas y conceptos que vinculan intereses ecológicos y/o socioambientales con los procesos de urbanización en América Latina?

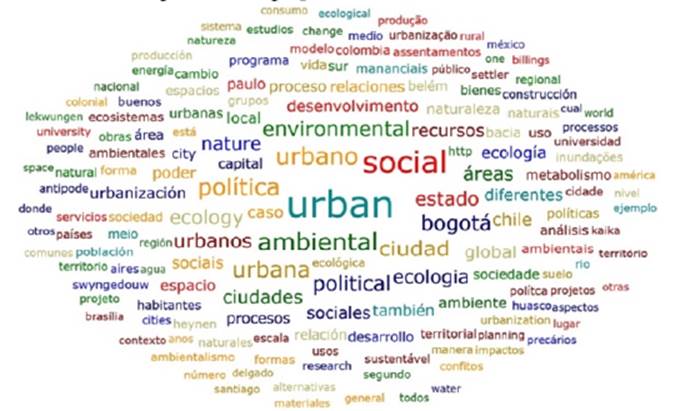

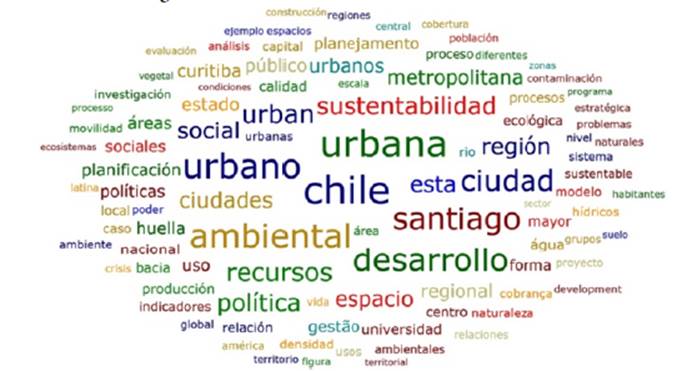

Para apoyar nuestro análisis creamos dos nubes de palabras que registran las principales categorías que se asocian a contenidos y significaciones específicas. La figura 2 corresponde a artículos de revistas de ecología política y la figura 3 a revistas de estudios urbanos.

Las figuras nos ilustran un eje matizado de divergencia en términos de ocurrencia en el uso de ciertas categorías. En la figura 2 se destacan las categorías: urban, social, ambiental, política, ecology, Estado, Bogotá, nature, ciudad, capital. En la figura 3 se destacan las categorías: urbana, Chile, urbano, ambiental, desarrollo, Santiago, ciudad, sustentabilidad, región, recursos. Al revisar las unidades de contexto del uso de estas categorías y los sentidos de su enunciación, identificamos leves diferencias. Mientras que en el primer grupo aparecen categorías que se centran en la crítica ecológica y política a la lógica de acumulación del capital y del rol del Estado, en el segundo, los significados asociados a las categorías de desarrollo, sustentabilidad y recursos se inscriben en un marco teórico relativo al desarrollo urbano sustentable, que es difundido por organismos multilaterales.

Un eje de convergencia entre ambos grupos remite a la forma de relacionar la (re)producción de los procesos de urbanización con la dimensión socioambiental. La urbanización es concebida como uno de los fenómenos que provoca los más importantes cambios a nivel socioecológico (Swyngedouw & Heynen, 2003). Este núcleo de sentido se desagrega en problemáticas y conceptos más específicos que operan en distintas escalas socio-espaciales y que se concentran en explicar los cambios socioambientales asociados a la tendencia de la urbanización planetaria, entendiendo la dimensión rural-urbana como un continum territorial (Lefebvre, 1983).

En la base de este núcleo de sentido hay un problema estructural de orden ontológico y epistémico, que coloca en el centro del debate la existencia de una crisis de civilización, cuestión que se viene trabajando desde la ecología política, pero no tan claramente desde los estudios urbanos. Desde la ecología política se ha venido cuestionando la lógica dicotómica del pensamiento moderno: sociedad/naturaleza (Toledo, 2013), hombre/mujer (Vásquez, 2016), desarrollo/subdesarrollo (Svampa, 2016). Estas dicotomías han cosificado la naturaleza y jerarquizado las relaciones sociales para funcionalizarlas al ciclo global de acumulación de capital y de poder. Esto impacta en la profundización de desigualdades que se plasma en las formas y sentidos de habitar/disputar los territorios, y que se conceptúa como un problema de justicia ambiental y de justicia social (Fiore, 2019; De Sousa, 2013; Jatobá et al., 2009). La posibilidad de revertir esta condición recae en la movilización social y política y en la mutua influencia entre política urbana y preocupaciones ambientales (Quimbayo, 2018; Svampa, 2016; De Sousa, 2013).

Hay convergencias entre los estudios en cuanto a la necesidad de comprender los impactos en los ecosistemas, que son provocados por los procesos de urbanización crecientes y progresivos, tanto en megaciudades como en ciudades intermedias. Se viene hablando de financiamiento (Barton & Kopfmüller, 2012), de resiliencia (Delgado, 2015), de riesgos ambientales y de vulnerabilidades territoriales asociados a la implementación de grandes proyectos urbanos, de deficiencias infraestructurales y marginación de las clases populares (De Miranda Araújo Soares & Ribeiro Cruz, 2019). Entre los impactos en los ecosistemas están: la contaminación ambiental (Romero, Fuentes et al., 2010), la contaminación de cuencas hidrográficas, la destrucción de la biodiversidad, la necesidad de conservación de la biodiversidad (Cursach et al., 2012) y los problemas asociados a la gestión del agua en las ciudades (Ioris, 2008; Delgado, 2015).

Para explicar estos impactos, se cuestiona el enfoque del "antropoceno" (Delgado, 2019) y se amplía la medición de las huellas ecológicas asociadas a la forma y estructura espacial de las ciudades metropolitanas, y las políticas orientadas a la densificación de las ciudades (Muñiz et al., 2016). Como es sabido, la región transitó un periodo de intensidad extractiva al ritmo del boom de los commodities (Svampa, 2016). Ello fue acompañado por la noción de conflictos "socioambientales", instituyendo una nueva línea de trabajos en América Latina que fue impulsada por los movimientos socioterritoriales y por la ecología política (Miranda, 2013). Desde allí, se examinan, tanto las disputas entre los intereses de actores económicos, políticos y sociales sobre los procesos de cambio ambiental, como los ciclos de politización de los nuevos repertorios de luchas urbanas desde 1980 (Quimbayo, 2018) y de las luchas ambientales regionalistas de carácter autonomista (Valenzuela et al., 2016).

Si bien hay un interés común entre los campos de conocimiento por los impactos en los ecosistemas vinculados a los procesos de urbanización, divergen en el tipo y tratamiento de análisis. Los estudios urbanos insisten en construir mayores y mejores descripciones y en elaborar instrumentos de evaluación de los impactos ambientales, accionando categorías de los organismos multilaterales (Muñiz et al., 2016; Barton & Kopfmüller, 2012; Romero, Irrazabal et al., 2010; Barton, 2006), mientras que la EPUAL enfatiza la cuestión de las luchas sociopolíticas para revertir los conflictos socioambientales y analizar las formas de apropiación del territorio y los recursos naturales (Miranda, 2013). Los análisis se mueven entre relevar aspectos más descriptivos, empíricos y evaluativos; y aspectos que profundizan la crítica al sistema dominante, visibilizando las determinaciones sistémicas de los impactos socioecológicos.

El uso del concepto "extractivismo" ha ayudado a observar y articular la dimensión eco-política con los procesos de urbanización y ha permitido agrupar los problemas centrales que se enfrentan en la región (Svampa, 2016). En esta línea se ha venido analizando el problema de las regiones-commodity y la necesidad de entender estas transformaciones territoriales a la luz de los procesos de neoliberalización (Bustos-Gallardo & Prieto, 2019). Al mismo tiempo, la reprimarización de la economía reactualiza el debate sobre el problema histórico-estructural del modo de producción de los países latinoamericanos, junto con la disputa por la apropiación-resignificación de los bienes comunes naturales, que también se aplica al espacio urbano (Fiore, 2019). De todos modos, la idea de "extractivismo" va más allá, pues, rompe con el binomio urbano-rural y acuña la categoría de "ex-tractivismo urbano", reforzando la idea de continum espacial (Lefebvre, 1983; García-Jerez, 2019). Este tema, adicionalmente, se reconceptualiza en clave de resistencia feminista (Vásquez, 2016) dada la clara tendencia a la feminización de las luchas (Svampa, 2016).

De la misma manera que el extracti-vismo clásico (minero, petrolero, agroin-dustrial, forestal, etc.) expropia y expulsa población, el extractivismo urbano busca liberar a las ciudades de los pobres (Viale, 2017). Esta dinámica está íntimamente ligada a la financiarización del sistema inmobiliario a escala global y muy especialmente de la vivienda, e incide en la poca capacidad de control que tiene la planificación urbana a nivel estatal y local (García-Jerez, 2019). La aceleración en el cambio de los usos de suelos rurales a urbanos, motorizada por la lógica especulativa, pasa a ser un problema socioambiental de grandes proporciones.

Ante estas dinámicas sistémicas, el análisis de los flujos sociometabólicos observados desde la lente de las escalas socio-espaciales pasa a ser un tema analítico transversal. Por un lado, se retoma la discusión sobre los aportes del concepto marxista de "metabolismo social" para entender la relación entre procesos sociales y naturales, y construir una nueva teoría socioecológica holística e integra-dora (Toledo, 2013). Y, por otro lado, se amplía la escala de análisis debido a la forma de operación de la globalización neoliberal de los flujos de materia, energía y capital, y de redes de infraestructuras funcionales a la reproducción ampliada del capital (Arboleda, 2016). La urbanización del capital sobreacumulado pasa a ser un problema medular (Harvey, 1984) que requiere de un análisis que eluda la fragmentación del fenómeno urbano.

En cuanto a la forma de producción de conocimiento, se presenta el problema del tipo, calidad y alcance de las investigaciones que se realizan. Barton y Kopfmüller (2012), sugieren discutir el problema del proceso de investigación integrativa sobre la sustentabilidad urbana. Los autores llaman la atención ante la poca reflexión que se da después de que el financiamiento de las investigaciones acaba. Entendemos que esto es así por la poca autonomía que este tipo de investigaciones posee frente a las entidades que las financian, que, por lo general, difunden y reproducen las categorías de pensamiento del mainstream, en tanto ciencia para la dominación.

Es claro que la EPUAL se nutre de múltiples campos de conocimientos. Se reconocen los aportes de los conceptos "colonialidad del poder" y "coloniali-dad del saber" que vienen siendo trabajados por la perspectiva de(s)colonial en América Latina. Ello se enfoca en la descolonización de la propia ecología política, con respecto a la imposición de un orden socionatural colonial, en territorios indígenas en particular y en continentes enteros en general (Simpson & Bagelman, 2018); a la inclusión de la cosmovisión del Buen Vivir como horizonte (Delgado, 2015); y al análisis crítico de la ideología del desarrollo sostenible difundida por organismos de control transnacionales (Duquino-Rojas, 2018). Nuevas y potentes reflexiones se proponen desde perspectivas feministas en el ámbito de las resistencias urbanas y la reproducción de la vida. El problema central es la estructuración desigual y sexista del espacio urbano y de las formas de habitar y reproducir la vida (Vásquez, 2016) , lo que demanda repensar y reestructurar el gobierno de la ciudad que es liderado principalmente por hombres.

Ante la necesidad de mejorar las condiciones socioambientales para la reproducción de la vida en dignidad, surgen discusiones sobre el papel del Estado por medio de las escalas de planificación urbana estratégica para la sustentabilidad (Barton, 2006, Botega do Carmo, 2017). Asimismo, adquiere relevancia la construcción de políticas públicas ambientales a escala metropolitana (Botega do Carmo, 2017) y crece la tendencia a la privatización de bienes naturales junto con una marcada debilidad de los instrumentos de regulación (Romero, Fuentes et al., 2010). Las directrices de recuperación ambiental contenidas en la legislación y programas de intervención del poder público son claves (Ferrara, 2018). En esta dirección, se han construido y aplicado varios tipos de indicadores para la evaluación del espacio público, la calidad de vida urbana (Páramo et al., 2018) y de evaluación y sustentabilidad ambiental (León, 2013). Aquí se cuestionan los límites y alcances de las decisiones políticas (Civeira & Rositano, 2020), que se caracterizan por la superposición de una racionalidad tecno-burocrática y de polarización política (Ioris, 2008). Esto es, las tensiones que afectan el ejercicio de la democracia con énfasis socioambiental.

Según constatamos, existen diversos ejes problemáticos que agrupan intereses intelectuales y políticos. Pero, ¿de qué manera se viene conceptualizando este campo de problematización que relaciona la ecología política y los procesos de urbanización? Y ¿cuáles son sus principales influencias intelectuales ?

La ecología política, que tiene su raíz en el eco-marxismo en la década de 1970, se amplía con los aportes de la geografía crítica anglosajona, complejiza el entendimiento del fenómeno urbano al proponer la noción de cambio socioambiental y de socionaturalezas producidas, y supera así la dualidad entre naturaleza y sociedad (Swyngedouw, 1999). La ciudad se conceptualiza como parte de la producción desigual de ambientes urbanos, sin oponerse a la naturaleza o a la ecología. Esto se explica por la operación de acciones económicas, sociales y políticas (Swyngedouw, 2004). De hecho, en la urbanización se vuelve más visible la acelerada transformación metabólica de la naturaleza, tanto de los procesos materiales como de los socioecológicos (Heynen et al., 2006; Quimbayo & Vás-quez, 2016).

Ahora bien, como en todo campo de conocimiento, las categorías centrales adquieren un carácter polisémico y presentan divergencias. En función de aquello es que las definiciones y énfasis, que intentan dotar de cierta identidad y orientación al objeto de estudio de la EPUAL, no son precisos. Cabe señalar que Erik Swyngedouw acuñó el término "ecología política urbana", el cual es usado por autoras y autores latinoamericanos, aunque no se ajusta a ninguna definición específica. Más bien se trata de ciertas consideraciones. Entre estas,

La importancia de la codeterminación o coevolución de los aspectos sociales y biofísicos en los procesos de urbanización, y la importancia de las relaciones sociales y de poder en la creación de desigualdades, origen a su vez de conflictos y movimientos sociales que abren la posibilidad a configuraciones socioambientales alternativas mediante prácticas de democracia radical. (Ostos, 2014, p. 113)

Con relación a estas consideraciones, se conceptualiza la urbanización como un proceso de transformación socioecológico desigual (Heynen et al., 2006). La ecología política urbana analiza y comprende al metabolismo urbano como un proceso del ámbito biofísico, y examina críticamente los aspectos socioeconómicos, políticos y ambientales (Delgado, 2015). Para la ecología urbana (Cursach et al., 2012) la ciudad pasa a ser un paisaje heterogéneo con sistemas socioecológicos complejos y dinámicos. El paisaje urbano es una de las principales causas de cambio ambiental que opera en múltiples escalas, alterando directamente el uso de los suelos, la biodiversidad, los sistemas hídricos; y generando ingentes cantidades de residuos.

Para aproximarse a las explicaciones de los cambios socioambientales en contextos urbanos se cuenta con variados enfoques, procedimientos y tipos de análisis de la información. Sin duda, estamos ante una óptica multi-método que es coherente con la noción interdisciplinaria y de complejidad de la ecología política. Sin embargo, en clave metodológica, se ha cuestionado la concentración de los estudios sobre metabolismo dentro de las ciudades por no ir más allá de las grandes aglomeraciones urbanas. En respuesta a ello se propone la idea de urbanización de la naturaleza, ya que es la naturaleza la que se viene mercantilizando e integrando a la urbanización (Arboleda, 2016).

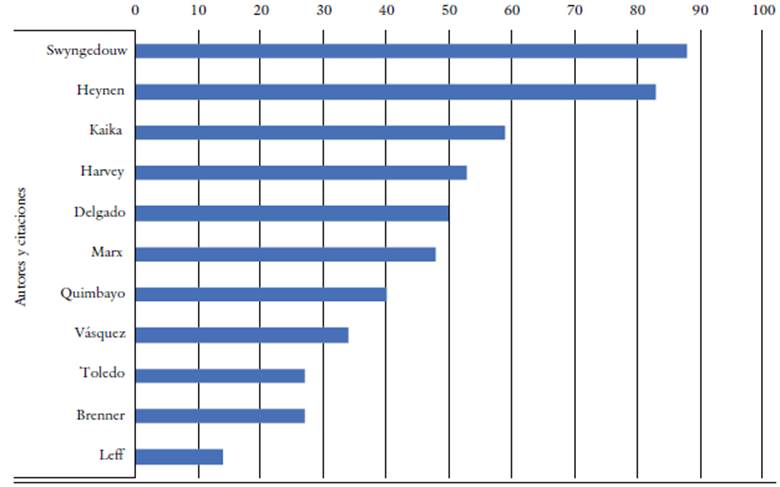

Pues bien, con miras a detectar las influencias de escuelas de pensamiento de la ecología política, de la EPUAL y de los estudios urbanos, presentamos el siguiente registro de citaciones en los treinta artícul os seleccionados por autor destacado (figura 4).

Los autores citados representan ciertos campos de discusión y asumen matrices de pensamiento particular, que pueden ser identificados como parte de enfoques y tradiciones epistemológicas en ciencias sociales. En este sentido, observamos una influencia mayoritaria del pensamiento proveniente de los campos de la ecología política y de la ecología política urbana y no de los estudios urbanos.

Considerando la figura anterior, entre las tradiciones de pensamiento de las ciencias sociales que vienen participando del campo de la ecología política de la urbanización, encontramos un grupo de perspectiva marxista, que se centra en los análisis materialistas e históricos de economía política, con lo cual se va demostrando la desigualdad en la construcción sociomaterial de los entornos urbanos. En un segundo grupo están los enfoques postestructuralistas y postcoloniales que intentan conectar la cuestión de la clase, la raza y el género, como también el ámbito de la subjetividad que se examinan a partir de escalas locales y de la vida cotidiana (Quimbayo & Vásquez, 2016). En este sentido Nik Heynen (2014) en su artículo "Ecología política urbana I: El siglo urbano" problematiza la primera y segunda onda de la EPU. Mientras que la primera proviene del campo marxista crítico, la segunda enfatiza los rasgos culturales, donde se considera a Arturo Escobar como uno de sus principales exponentes.

Además de disciplinas de las ciencias sociales, se integran teorías y métodos de las ciencias naturales, pues hay aportes de la ecología urbana entendida como subdisciplina de la ecología (Cursach et al., 2012). Es muy interesante y novedoso el esfuerzo que se viene haciendo para conectar diferentes perspectivas teóricas. Bustos-Gallardo y Prieto (2019), por medio de una propuesta conceptual de las regiones-commodity, relacionan perspectivas de la producción social del espacio y la naturaleza, la economía política de la naturaleza, el materialismo histórico y algunos enfoques discursivos relacionados con procesos identitarios. Consideramos este tipo de esfuerzos como un camino fértil a ser discutido.

Dimensión político-ideológica: herramientas para la crítica

Cuando hablamos de lo político-ideológico nos referimos, en general, a la posición que las y los autores asumen con respecto a los programas políticos que ayudan a administrar el orden establecido y generar los cambios que son necesarios para la reproducción del sistema-mundo capitalista, junto con minimizar las presiones sociales que provienen de las contradicciones de la lógica de funcionamiento del sistema (Wallerstein, 2007).

La tesis central en la que convergen la mayoría de los trabajos teóricos, empíricos y evaluativos, remite a que la ecología política y la EPUAL confluyen en un campo de reflexión que entiende la problemática socioambiental como parte de un sistema complejo de relaciones económicas, políticas, sociales, ambientales y culturales. Estas relaciones son interdependientes y están cruzadas por relaciones de poder cristalizadas en instituciones y en diversas formas organizativas de la sociedad que disputan prácticas políticas de cambio socioambiental para sustentar la vida en el planeta (Domene, 2006; De Sousa, 2013; Quimbayo & Vásquez, 2016; Contreras-Escandón, 2017). Por todo lo anterior, la ecología política y la EPUAL se enfocan en el debate de la vida humana y no-humana en el espacio, aseverando que esta pasa necesariamente por la disputa de horizontes políticos de reorganización de las relaciones entre Estados, economía, sociedad, cultura y territorio. Ello la constituye en una contribución a la construcción de alternativas y de caminos transicionales posibles (Delgado, 2015, Quimbayo & Vásquez, 2016). Asimismo, la renovación de la crítica ha sido nutrida por la redefinición de las ciencias desde el paradigma de la complejidad (en su vertiente crítica) y de la rearticulación de enfoques diversos y holísticos, lo que enriquece la construcción y acción del pensamiento contrahegemónico.

A nivel de los estudios empíricos nos hacemos la pregunta sobre ¿qué evidencias se han encontrado que den cuenta de las relaciones de poder? Entre los hallazgos observamos que los impactos ambientales asociados al crecimiento de ciudades afectan mayoritariamente a los sectores de menores ingresos económicos (Romero, Fuentes et al., 2010; Ferrara, 2018; De Miranda Araújo Soares & Ribeiro Cruz, 2019), como también a los ecosistemas (Cursach et al., 2012). Vale decir, la forma de producción contemporánea del espacio urbano de carácter especulativo, comandado por la financiarización del sector inmobiliario (García-Jerez, 2019), determina variadas formas de injusticias ambientales (Delgado, 2019) o en palabras de Quimbayo y Vásquez (2016)) de desigualdades socioambientales provocadas por las fuerzas del capitalismo global.

Con la visión de entender las regiones-commodity se interpreta la realidad territorial no como mera contenedora de relaciones económicas y de poder, sino como entes articulados a partir de dichas relaciones (Bustos-Gallardo & Prieto, 2019). Al evaluar los cambios en la vegetación y en los usos del suelo vegetado en las áreas urbanas de Buenos Aires, debido a los procesos de antropización, se observa que se están generando impactos ambientales negativos a nivel municipal y regional (Civeira & Rositano, 2020). Entre las respuestas a estos procesos agresivos surgen resistencias, como, por ejemplo, la creación de nuevos bienes comunes urbanos que colocan en el centro la noción de vida comunitaria (Fiore, 2019), y cómo la naturaleza urbana ha sido usada como un vehículo por movimientos sociales en la lucha por los comunes urbanos (Simpson & Bagelman, 2018). En suma, las y los autores exploran la ambientalización de estrategias y repertorios de los movimientos sociales en luchas urbanas por el territorio.

El pensamiento ambiental es también una arena de confrontación intelectual y política, en donde se reproducen estructuras político-ideológicas. Los argumentos esgrimidos remiten, básicamente, a la tensión entre una concepción ambientalista conciliadora con el sistema capitalista dominante (Jatobá et al., 2009) y la concepción de la ecología política. Esta nos lleva a la tesis de que estamos frente a una reformulación, en manos de organismos multilaterales de la cuestión ambiental, como el desarrollo sostenible y sus derivados (Duquino-Rojas, 2018), con lo cual se pretende reconstruir consensos y hegemonía para contener la conflictividad territorial y ocultar las determinaciones fundantes de la crisis civilizatoria. En este sentido, es urgente pasar de concepciones como la sostenibilidad urbana de corte global hacia la ecología política urbana (Contreras-Escandón, 2017).

Al analizar y sintetizar los contextos de significación de las categorías asociadas a: capitalismo, neoliberalismo, anticapitalismo y postcapitalismo, vemos divergencias entre los artículos de ecología política + EPUAL y de los que corresponden a los estudios urbanos. En los primeros se observa un tratamiento más centrado en la crisis socioambiental con diagnósticos sobre efectos sociometabólicos negativos, pero con mayor radicalidad de la crítica al identificar en la lógica capitalista de (re)producción del territorio, el principal vector explicativo de los conflictos socioambientales. En los segundos se centran más en la idea que coloca la responsabilidad en el neoliberalismo, pero el capitalismo es analizado como marco general. Las propuestas se orientan a una mayor regulación del mercado, más que una transformación radical de la lógica del sistema. Es decir, en el segundo grupo no se apunta a una confrontación al sistema, estando relativamente ausentes palabras y conceptos como relaciones de poder, resistencias, anticapitalismo, etc. En este sentido, surge un importante desafío para la disputa de los estudios urbanos: su politización por medio de la crítica eco-política para desvendar las determinaciones esenciales de la crisis civilizatoria y el caos ambiental.

(In)conclusiones y caminos posibles

Hemos hecho el esfuerzo de sistematizar y reorganizar algunas ideas esenciales que convergen en la necesidad y fertilidad analítica que ofrece la reinterpretación del fenómeno de la urbanización desde marcos transdisciplinares, híbridos y holísticos de la ecología política. Al mismo tiempo, hemos expresado que el campo de los estudios urbanos es un espacio disputado entre el pensamiento crítico y el pensamiento dominante influenciado por agendas de organismos multilaterales. De ahí que la principal divergencia entre los estudios urbanos y la EPUAL es que esta última posee un marco de análisis que por el momento ha demostrado ser más crítico, con un enfoque más radical hacia el sistema capitalista y hacia la fragmentación del fenómeno urbano.

Una cuestión novedosa para la construcción de la EPUAL es su relación con otros campos de conocimiento, como los estudios culturales latinoamericanos, los enfoques decoloniales, postestructurales y feministas, y sobre todo por las propias luchas socioterritoriales por los bienes comunes y por otras formas de vida contrahegemónicas, cimentando así, nuevos saberes y nuevas imbricaciones entre estos. Todos estos campos del saber resitúan importantes debates que se integran a la comprensión de la multidimensionalidad de la crisis civilizatoria en curso, siendo la urbanización el espacio privilegiado para identificar y confrontar las matrices de dominación.

Este tipo de análisis bibliográfico nos reporta una cierta tendencia del estado de la cuestión que no podemos generalizar. La metodología de análisis que realizamos a través de bases de datos académicas presenta limitaciones. Al optar por una noción de conjunto, se resta la posibilidad de profundización temática y de especificidad analítica. Los buscadores académicos no muestran aquellos artículos más representativos del campo de la EPUAL y dificultan el acceso a otras formas de comprensión de la cuestión socioambiental.

La tarea de establecer relaciones de convergencia y divergencia entre un gran número de artículos es un trabajo complejo, pero útil. Será necesario ampliar la discusión sobre qué metodologías son más apropiadas para realizar este tipo de investigaciones. A su vez, existe un conocimiento fundamental que se viene publicando en libros colectivos, revistas de otros campos de conocimiento y dossier temático en revistas impresas sin acceso libre que este estudio no consideró. Sería importante avanzar en esta dirección, ya que se pretende establecer nuevas relaciones y puentes de diálogo entre diversos ámbitos de conocimiento para reflexionar sobre las categorías que circulan en América Latina y que inciden en la interpretación que hacemos de los procesos sociometobólicos y urbanos. Esto pasa también por profundizar en la genealogía de los conceptos y categorías más usadas en relación con sus coyunturas históricas concretas, como también las influencias de intelectuales que son más citados y que van marcando ciertas tendencias de interpretación teórica.

Luego del análisis, estamos en condiciones de apuntar algunas ideas para la construcción de una agenda general y colectiva de investigación crítica en EPUAL.

Reconstruir la memoria colectiva e histórica de los saberes situados de los pueblos y comunidades, y de la academia, en términos de experiencias y conceptos que puedan ser leídos desde la complementariedad de los estudios urbanos críticos y la ecología política desde América Latina.

Promover estudios comparados sobre problemas comunes en América Latina que permitan entender los aspectos particulares y generales de los cambios socio-metabólicos, en miras de construir teorías situadas. Ello también implica el desafío de compartir esfuerzos analíticos de articulación teórico-epistemológica entre enfoques eco-marxistas, feministas y culturalis-tas desde América Latina.

Identificar las categorías y sistemas conceptuales específicos que son producidos desde los países del capitalismo dependiente, para construir formas explicativas de las principales transformaciones socioambientales de la urbanización latinoamericana, que son inducidas por el capitalismo global, rentista y financiero contemporáneo. Esto ayudaría en la discusión en torno a la posibilidad o no de construir una ecología política de la urbanización latinoamericana versus una ecología política de la urbanización desde y en América Latina.

Pesquisar las dinámicas de circulación y traducción de políticas interjurisdiccionales e implementación de proyectos específicos a nivel local que penetran y difunden la lógica de los organismos multilaterales.

Profundizar estudios sobre praxis concretas y formas de incidencia política que insurgen desde los territorios y que permiten construir utopías socioambientales y formas de habitar aparentemente imposibles.

Analizar las transformaciones y herramientas normativo-jurídicas en sus diferentes escalas institucionales que permiten (o no) el ejercicio de la justicia socioambiental.

Finalmente, subrayamos el desafío de construir colectivamente un mapa dinámico del pensamiento eco-político de la urbanización desde y en América Latina con sentido histórico, situado, emancipa-torio y de politización creciente.