Introducción

Este artículo revisa la historia de la formación de cinco gobernaciones provinciales, erigidas entre 1556 y 1685 en el piedemonte de los actuales Llanos orientales de Colombia. Se trata de San Juan de los Llanos, El Valle de la Plata, Santiago de las Atalayas, San Martín del Puerto y Tame y Arauca, que hoy ocuparían parte de los actuales departamentos de Arauca, Casanare y Meta en las zonas bajas de la cordillera Oriental de los Andes, donde su declive se extiende hacia los ríos Meta y Orinoco.

Su historia, como en general la de los Llanos orientales colombianos, no ha sido un foco preferido de la historiografía del Nuevo Reino de Granada. Ciertamente, los estudios dedicados a ellos no se comparan con la profusión y profundidad de los que han tenido lugar sobre Cartagena de Indias, Santafé de Bogotá o Tunja. Sin embargo, en esta región surgen problemas de envergadura para comprender procesos como la dominación del territorio bajo el poder monárquico, la expansión fronteriza, la movilidad social de españoles e indígenas, el desarrollo económico local y sus variadas relaciones con el poder central1.

Estudiar la temprana formulación provincial en los llanos Orientales implica surtir al menos tres dificultades. (1) El estudio de la historia de su territorialización se caracteriza por la prominencia otorgada al asentamiento misionero, dada su importancia en el ordenamiento territorial y poblacional imperial. Se trata, sin embargo, de un elemento que está pendiente poner en diálogo con la agencia de otros actores y corporaciones que formularon la espacialidad de la zona y, así, aún la desconocemos. (2) Se trata, además, de un espacio cuyo tratamiento sufre una frecuente división anacrónica del espacio, que proyecta sobre el territorio llanero del período colonial la delimitación republicana de Colombia y Venezuela tras su independencia, de manera que hoy difícilmente tenemos una visión cabal de su historicidad territorial. (3) Estudiar la temprana formación provincial en esta región se complica en tanto las fuentes están fragmentadas, son asistemáticas y sufren vacíos. Esta condición bien puede ser un resultado de la vida del territorio durante el siglo xvi y xvii: los problemas administrativos, el despoblamiento y nomadismo de los núcleos urbanos se ven reflejados en la carencia de documentación, como ocurre, por ejemplo, con algunas actas capitulares de ciudades y villas. Entre otros aportes, esta investigación despejará algunas fuentes del rompecabezas documental asociado al área, que aún pende desordenado sobre quienes la estudiamos.

A estos escollos sumaremos una advertencia: también con un dejo anacrónico la historiografía aborda usualmente la zona a partir de demarcaciones territoriales que aluden a referentes geográficos, más que a unidades geopolíticas. Estos referentes se hallan en los libros denominados como los Llanos del Casanare, del Meta, del Orinoco o de San Juan, pero son rótulos impuestos al pasado del espacio y no derivados de él. Por ello tales demarcaciones no operarán como referentes espaciales aquí, pues las fuentes no las mencionan a la manera de unidades jurisdiccionales y en ellas los topónimos están orientados por las ciudades y gobernaciones. Nos regiremos, pues, estrictamente por la toponimia y sujeción jurisdiccional, respetando sus lógicas contemporáneas.

El objetivo fundamental al revisar estos cinco casos es analizar la conformación provincial (es decir, de las gobernaciones) y urbana (de las municipalidades en las ciudades) considerando la creación de provincias y fundación de ciudades como una expresión tanto de la capacidad de las comunidades políticas para conformar y asentar su poder, como de los mecanismos para mantenerlo y ejercerlo2. Enfocaremos este ejercicio analítico a la luz del concepto de frontera, un término polisémico, cuyas variables cabe precisar, primero como se derivan de este estudio y, después, a la luz de los estudios de frontera.

En estos casos la frontera se puede percibir desde diversas perspectivas. Primero, se nos ofrece como un linde geofísico, pues la Cordillera Oriental de los Andes separa topográficamente el altiplano andino y la sabana llanera. Emparentada con esta condición, la frontera puede comprenderse, en segundo lugar, como la cota geográfica (y móvil) hasta donde se expandía el avance de la penetración española. En efecto, los llanos abrieron a los conquistadores un vasto espacio hacia la Orinoquía, que fue trasegado por las exploraciones partidas desde la vertiente occidental de los Andes a finales de la década de 15403.

La división geofísica de los Andes y los Llanos impuso condiciones ambientales y geográficas sobre el desplazamiento de la cota expansiva española, que influyeron en el desarrollo imperial del poblamiento en el piedemonte. El acceso limitado a una producción agrícola suficiente para el sostenimiento de centros urbanos y la reducida creación de redes de comunicación efectivas (mediadas por un clima cálido, ríos caudalosos y una extensa sabana inundable hacia el Oriente)4 retaron el éxito expedicionario. El encuentro, allí, de españoles y variados grupos nativos (guahíbos, achaguas, tunebos, caquetíos, chiricoas, tuas, airicos y betoyes, entre otros) desató un proceso de conquista hostil, de manera que nos hallamos, en tercer lugar, ante una compleja separación intercultural humana: frontera activa generalmente entre españoles y nativos, y de estabilidad variable entre los grupos indígenas5.

En cuarto y quinto lugar, ante el avance penetrador español, el piedemonte y la vastedad de los Llanos alojaron también a las que podemos concebir como fronteras “internas” y “externas” imperiales. Amén de las pugnas entre indígenas y europeos, la construcción urbana surtió polémicas divisiones (sobre todo de intereses económicos) entre los mismos pobladores españoles, con lo que surge una frontera intracultural (interna) entre súbditos imperiales (misioneros, soldados…) inserta en los campos de fuerzas pobladoras del imperio. Empero, tanto por ser el lugar desde donde se podía avanzar en la conquista como, ya entrado el siglo xvii, por el afán de resguardarlo de potenciales avanzadas francesas y holandesas, en los Llanos surgió la referida frontera externa, como un límite imperial (si se quiere, internacional) de la Corona española.

Por último, con el avance conquistador sobre territorios entonces casi inexplorados por europeos, en el piedemonte llanero surge aún otra frontera ante el universo geográfico por conocer. Podríamos concebirla como una frontera descubridora: el ámbito que reunió la novedosa geografía trasegada con la experiencia conquistadora in situ, junto con su traducción a los códigos culturales de la imaginación espacial española, para apropiar y describir el espacio. A cada paso, la mensura de la nueva realidad espacial se convirtió en una fuente de información y, con ello, en una herramienta de dominio territorial.

Más allá de los seis tipos fronterizos descritos, la amplísima bibliografía de los estudios de frontera ha servido para comprender procesos diversos en el marco de la conquista y poblamiento de tierras americanas. Para situar este caso en tal diálogo, cabe resaltar que ya en las últimas cuatro décadas Jane Rausch, especialista en esta área, abordó la polémica historia del concepto, señaló sus acepciones y funcionalidades analíticas y planteó el debate en torno a la viabilidad de utilizarlo para la región en el periodo contemporáneo a este estudio6. Acudiendo a sus recomendaciones y, sobre todo, afincados en los casos que tenemos a mano, nos fijaremos en el hecho de que en la frontera se produjeron relaciones de poder sui generis. Como veremos estas operaron frecuentemente en márgenes de excepcionalidad de la esfera política y gubernamental regulada por la Corona, bien por la ausencia de una efectiva autoridad real, por la autonomía de quienes gobernaron el piedemonte, por las limitaciones materiales y coyunturales que enfrentaron al intentar ejercer su control sobre el territorio y la población (nativa o española) o en virtud de la operación de diversos intereses económicos.

Tales relaciones de poder, que se traducen en el pugnaz ejercicio de los gobiernos provinciales sobre los llanos, permiten observar el dinamismo fronterizo, pues los encuentros, las confrontaciones, las vecindades y la convivencia determinaron comportamientos propios de la frontera en todos los grupos, que iban, además, en doble vía.

La dinámica de las relaciones de poder propia de la zona (y su talente en ocasiones jurídicamente anómalo) nos permitirá también ver esta frontera (en sus seis variaciones conceptuales) como una zona porosa. En tal “tamiz” de la superficie geográfica y de la dinámica etnográfica y de defensa de linderos, márgenes y zonas de contacto convergieron los distintos espacios políticos o soberanías7 que aquí estudiamos en los niveles provincial y municipal: poderes que se hicieron con el territorio y construyeron sus jurisdicciones y espacios de poder8, operando con variedad de estratificaciones, foros, convivencias y pugnas9 en una zona que a las claras surge como multi-fronteriza.

En el diálogo que puede establecer este análisis con los estudios de frontera, agregaremos que la concepción general de la noción de frontera, y en especial su definición como límite, ha sido revisada y ampliada para comprender problemas que son invisibles al enfocarla como un “lugar de separación”. Ello ha obligado a pensar en otras categorías, como la de los “márgenes”10, o zonas de contacto, en donde se reconocen sociedades de frontera con multiplicidad de actores, elementos en conflicto, negociaciones, integración y exclusión, creación de redes de poder, circulación de personas y bienes. Como lo señaló Manfredi, la frontera permite analizar dinámicas aparentemente secundarias11, que se benefician de la perspectiva de los márgenes. En esta oportunidad, veremos que la noción de la frontera como “margen” complementará también la de “límite” y será especialmente visible en los escenarios que nos ofrecen el panorama defensivo (por ende militar) de la zona ante otras potencias europeas y en la dinámica desarrollada allí entorno a la esclavización de indígenas. Revisaremos la especificidad de estos dos escenarios históricos en la segunda parte del texto, tras haber deshilvanado, en la primera, la historia de la formación de las gobernaciones de las cinco provincias referidas.

En fin, volviendo al estudio aquí introducido, la revisión de los casos -enmarcada en la polisemia de variantes del concepto de frontera de ellos derivadas-, nos permitirá concluir que el proceso de asentamiento urbano y sus consecuencias en el orden jurisdiccional provincial tradujeron tanto los retos impuestos por los espacios fronterizos al avance espacial español, como su papel estructurante en las condiciones para la aglutinación y defensa de los nuevos fragmentos imperiales. También sostendremos que ocurrió, al tiempo, la relación inversa: el variado carácter fronterizo de la zona determinó parte de la historia de las complejidades, solapamientos, pugnas, movilizaciones y experimentos gubernativos implícitos en la territorialización urbana y provincial del piedemonte llanero.

El análisis de la erección y ejercicio jurisdiccional provincial visto a través de los mecanismos operados por las comunidades políticas para estructurar y fijar su poder en los Llanos nos invita, pues, a seguir un recorrido histórico en el que concurren dos vías analíticas de un mismo fenómeno: como lo demuestran estos cinco casos, las fronteras determinaron la capacidad social para fijar el orden territorial en provincias y estas, a su vez (gravitando entorno a las ciudades), estructuraron las complejas particularidades del dominio de la frontera.

1. “La ciudad a cuestas”: apertura de la frontera y ordenamiento jurídico temprano, 1556-1559

Tras la creación de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá (1549) diversos capitanes intentaron conquistar, pacificar y poblar el piedemonte llanero, donde procuraron establecer gobiernos que rastrearemos a partir de 1556. Motivaron sus incursiones la búsqueda de El Dorado y en pos del aprovechamiento que ofrecía someter a la población nativa como mano de obra en el sistema de encomiendas. En este empeño los conquistadores enfrentaron obstáculos que les impusieron la geografía, el clima y la resistencia de grupos indígenas, como los guahíbos y chiricoas. De cara a la fallida búsqueda del Dorado, el Valle de la Plata o el país de la Canela, así como sus costos económicos y humanos y, más aún, su incapacidad para establecer un poblamiento urbano consolidado, puede pensarse que las expediciones tempranas de esta historia provincial fracasaron. Sin embargo, el conocimiento geográfico y etnográfico de las jornadas propició constantes entradas de capitanes y negociaciones paulatinas con la Corona para la creación de gobernaciones y fundación de ciudades, villas y pueblos de misión, a posteriori: ciertamente un elemento que matiza su fracaso, especialmente en virtud del valor político implícito en la realización positiva de estos acuerdos, esencial, tanto como el asiento, en la formación provincial.

Las fundaciones, en especial de ciudades, garantizaban considerablemente el éxito de la conquista en la consolidación del poblamiento de nuevos dominios. En su mayoría, se consideraban puntos de amparo y contención ante los ataques indígenas y se aprovechaban como puntos de avanzada para expandir la pacificación. Establecerlas permitía asegurar el territorio, legitimar intereses de vecinos, explotar los recursos (mano de obra indígena, minerales…) y fortalecía la expansión de la frontera imperial. En el piedemonte esta funcionalidad de los centros urbanos prevaleció durante los siglos xvi y xvii. Su duración permite identificar circunstancias específicas que reconocieron pobladores, vecinos y oficiales para sostener, ampliar y mantener el proyecto urbano mismo y las operaciones de poblamiento. Erigidas en las márgenes del imperio, es determinante su condición fronteriza a la hora de abordarlas y entender, al tiempo de la durabilidad de su utilidad, también su constante despoblamiento, sus pérdidas, la inestabilidad en su gobierno, los cambios jurisdiccionales y las limitaciones y excesos en el sometimiento de la población indígena, como lo veremos.

1.1. Provincia de los Llanos o de San Juan, 1556-1559

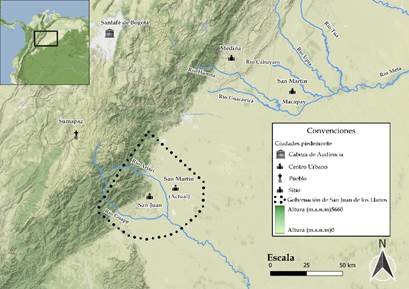

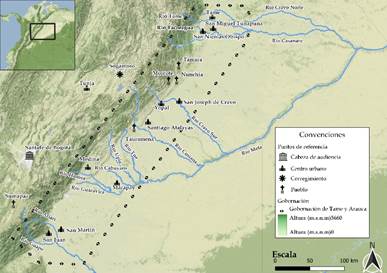

En el mes de junio del año 1556 el capitán Juan de Avellaneda fundó a orillas del río Ariari la ciudad de San Juan de los Llanos, bajo la promesa de ricas minas de oro y la reducción de la provincia de Guayupe, de donde fue trasladada por constantes inundaciones, “siete leguas más adelante”, según Aguado, a tierras del cacique Caure (Mapa 1). En este sitio el asentamiento solo permaneció unos meses, pues las condiciones del viento perjudicaban la salud de los soldados y sus viviendas. Por ello, realizaron un traslado a su nuevo sitio “tres leguas más abajo”, en las riberas del río Guape, que era “sano y de buen temple y aires incorruptos de grandes sabanas y campos rasos, abundosos de caza y venados, bien proveídos de agua, yerba y leña, que todo lo tienen cerca del pueblo”12.

Fuente: elaborado por Carlos Ospina, a partir de las fuentes primarias consultadas para la elaboración del artículo

Mapa 1. Jurisdicción de la provincia de San Juan de los Llanos, 1556-59, sobre el mapa actual de la zona

La fundación de ciudades y el repartimiento de indios eran parte del proceso de consolidación del poder local y regional en determinado espacio. Este obtenía legitimidad tras ser reconocido por la Audiencia e integrado a la Corona, lo que procuraban los capitanes en su provecho y el del grupo. Avellaneda repartió los indígenas el 25 de abril de 1556 y lo representó ante la Audiencia el 22 de junio del mismo año. Como se deja entrever en reclamaciones de soldados ante aquella, en el proceso de confirmación del repartimiento, entre el 15 y 17 de junio, Avellaneda apuntó en ocasiones poblaciones de las que solo tenía noticia, pero no estaban bajo el control hispano, de manera que a veces los encomenderos lo fueron solo en virtud de su título, pues no tenían forma de acceder a su mano de obra13.

Tras obtener la confirmación del repartimiento, ca. 1559 al capitán le fue concedida otra comisión para descubrir el Valle de la Plata, que resultó infructífera. Para aprovechar el trabajo invertido, fundó la ciudad Nueva Burgos en el pueblo Moniquigua, valle de San Jerónimo14. El hecho de que la erigiese en un pueblo de indios, contrariando las disposiciones reales establecidas con la sanción de las Leyes Nuevas (1542), evidencia que la frontera posibilitó la alteración de lógicas y normas que regulaban el proceso de poblamiento. Allí permaneció “poco más de tres meses” durante el invierno, cuando sus soldados aprovecharon “las comidas que los indios para su sustento tenían, las cuales se acabaron, de suerte que ya ni hallaban maíz, ni yuca, ni batata, ni otras legumbres ningunas con qué poderse sustentar”15. Decidieron trasladar la ciudad a un mejor lugar: llevando “la ciudad a cuestas”, atravesaron ese mismo año el páramo de Neiva, con lo que la jornada y el proyecto de ciudad de Nueva Burgos terminaron, no por el traslado en sí, sino por la voluntad de sus pobladores ante la imposibilidad de sostenerse.

A finales de 1559 o inicios de 1560 Avellaneda regresó a San Juan de los Llanos con la misión de evitar su despoblamiento, pues el beneficio de las minas era reducido y los vecinos amenazaban abandonarla. Según Aguado, la ciudad de San Juan perduró gracias a la presencia del fundador, que procuró sustentarla para proteger su honra. Sin embargo, no puede elidirse el hecho de que las ciudades se mantenían gracias al cuerpo político: la comunidad que residía en ellas y decidía preservarlas y mantener así sus privilegios16. La decadencia de San Juan fue constante, como agrega Aguado, dados sus escasos recursos. El laboreo de las minas fue improductivo porque los yacimientos resultaron menos ricos de lo calculado, y no cesaron los ataques indígenas contra la población española y de indígenas encomendados17.

En un escenario donde las exploraciones y el conocimiento del territorio y sus habitantes empezaban a desempeñar un papel fundamental en la construcción jurídica del piedemonte, las condiciones que rodearon la fundación y el traslado de la ciudad de San Juan de los Llanos revelan la utilidad del nomadismo urbano, que, no obstantes los traslados, garantizaba a veces la prevalencia misma de las ciudades y con ellas la pervivencia de sus comunidades políticas. La perdurabilidad de la fuerza de la ciudad no estaba, así, solo en “ir a cuestas” de los vecinos, sino en los hombros de la comunidad que la acarreaba.

1.2. Provincia del Valle de la Plata

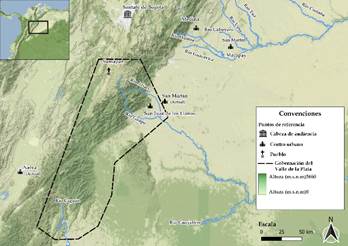

Después de que los rumores sobre tierras ricas en minerales se expandían, las intenciones de conquistadores no cesaban. Como sucedió con la búsqueda de El Dorado, el Valle de la Plata fue otro aliciente para iniciar jornadas de descubrimiento. Una de estas le fue comisionada al capitán Alonso de Olalla con el título de gobernador del Valle de la Plata en 1579. Tras su muerte en la expedición (1580), heredó la comisión su hijo, Juan López de Herrera, quien fundó las ciudades del Espíritu Santo del Caguán, Altagracia de Sumapaz y San Juan de Yeima18. Si bien no hemos podido precisar su ubicación ni las fechas de su fundación, sí sabemos que ocurrieron entre 1585 y 90 y que la gobernación del Valle de la Plata se extendió horizontalmente a lo ancho de la cordillera Oriental de los Andes, en un área aproximada entre la actual ubicación de la localidad de Sumapaz, al oriente, y el río Guape, al occidente, y a una altura entre Sumapaz, al norte, y el río Caquetá, al sur (Mapa 2). Tras la anexión de la ciudad de San Juan de los Llanos, a comienzos del siglo xvii, la gobernación del Valle de la Plata también abarcó una parte del piedemonte llanero.

Fuente: elaborado por Carlos Ospina, a partir de las fuentes primarias consultadas para el artículo.

Mapa 2. Jurisdicción de la provincia del Valle de la Plata, 1579-1633, sobre el mapa actual de la zona

Dada la itinerancia de los núcleos poblados, es difusa la pista que puede seguirse sobre la existencia de estas ciudades. La de Altagracia de Sumapaz fue fundada en la provincia de los Sutagaos y ya existía para 158619. Sabemos, además, que en 1606 se nombró escribano para encomendarla20. Por su parte, en 1592 ya existía la ciudad del Espíritu Santo del Caguán, pues entonces se presentaron índices que indicaban su despoblamiento, atribuidos al abandono de sus vecinos, de manera que el gobernador, Juan López de Herrera, estipuló entregar las encomiendas “vacas” a soldados, para que se avecindaran, y cumplir así con la obligación “que todos juntos mancomunados hicieron al rey nuestro señor”21. Pese a la determinación de mantener los núcleos urbanos, amén de la voluntad del cuerpo político, estos dependían de la posibilidad de acceder a las encomiendas. En 1598 el gobernador insistió en la ausencia de vecinos, lo que refleja la inestabilidad de la ciudad del Espíritu Santo del Caguán y de la gobernación en sí misma. En sus palabras, los asuntos de la primera no estaban “asentados ni compuestos”22.

A Juan López de Herrera le heredó su hermano, Antonio de Olalla y Herrera, quien cerca de un cuarto de siglo más tarde, en 1624, presentó una información aclarando que para la fecha componían la gobernación del Valle de la Plata la antigua ciudad de San Juan de los Llanos (indeterminada su fecha de anexión) y la ciudad de Espíritu Santo del Caguán. Para entonces, la ciudad de San Juan de Yeima había sido despoblada tras un ataque indígena en 1621; y a Altagracia de Sumapaz no la mencionó Olalla y Herrera en el documento23. En otra relación del mismo año, el gobernador expuso la necesidad de pacificar la provincia y la ciudad de San Juan de los Llanos, ya que,

“hay muy grandes noticias de provincias muy ricas y comarcanas de indios vestidos y está cercada de muchos enemigos de diversas naciones que de ordinario la molestan y afligen, matando los naturales que asisten en las estancias de su contorno, impidiendo las labores de muchas y ricas minas de oro que hay y el beneficio de los frutos que para el sustento de la república son necesarios; con lo cual los vecinos están en extrema necesidad, y de modo que les faltan fuerzas para las conquistas de lo uno y la defensa y reparo de lo otro”24.

La condición fronteriza de San Juan de los Llanos y lo acaecido con la gobernación del Valle de la Plata sobresalen en las comunicaciones del gobernador. Ese mismo año de 1624 anotó que San Juan estaba fundada en los confines de los Llanos y que corría el riesgo de ser despoblada como, hacía tres años, había ocurrido con Yeima, su vecina. Agregó que la ciudad estaba rodeada de indios “caribes de carne humana belicosísimos, que han asolado y muerto infinita gente en más de cincuenta leguas de cordillera, y [hay] otros de los Llanos”25, cuyos ataques recaían en las minas y estancias. Allí mismo, se quejó del escaso bastimento con que contaban, dados los altos costos de transportarlo desde Santafé de Bogotá.

Cerca de una década más tarde, en 1633, el gobernador Olaya y Herrera pidió la adjudicación por diez años de un gobierno en Popayán, Muzo o Santafé, por estar cercanas al Valle de la Plata. Solicitó, además, que se nombrara otro gobernador para la provincia, pues su edad no le permitía cuidarla ni aumentar su gobierno. En esta petición solo aludió a la ciudad de San Juan de los Llanos, de la que el gobernador era además alcalde ordinario. Se sabe que para entonces la ciudad del Espíritu Santo del Caguán se había separado de esta provincia, siendo agregada a Neiva26, descontamos a San Juan de Yeima (extinta, como dijimos en 1621) y, el documento no menciona la ciudad de Altagracia de Sumapaz. Podemos, pues, deducir que más de medio siglo después de su creación, la gobernación del Valle de la Plata solo contaba con una ciudad, San Juan de los Llanos, que, además, no fue fundada en el marco jurisdiccional del proyecto del Valle de la Plata (procedía de su propio gobierno, instaurado en la década de 1550).

Este estado de la provincia medio siglo después de su capitulación muestra, de un lado, que la dinámica fronteriza desestabilizaba la capacidad de territorializar el espacio imperial a través del mecanismo urbano de las jurisdicciones. En efecto, la desaparición de ciudades ocasionada por levantamientos indígenas, la falta de recursos para su sostenimiento y las inclemencias del medio ambiente entorpecían el poblamiento y vulneraban el escaso control alcanzado sobre el territorio y la población, a pesar de los esfuerzos por sostenerlas y amén de los intereses económicos comprometidos en ello. De otro lado, sin embargo y contra las circunstancias generales, la excepcional pero efectiva resistencia de las ciudades, cuando subsistían, como en el caso San Juan de los Llanos, nos muestra también la fuerza de gravedad jurisdiccional urbana en el espacio de frontera y su utilidad: de persistir, las ciudades generaban una consecuente anexión de jurisdicciones, es decir, eran las ciudades a las que se subordinaba el orden de las gobernaciones provinciales (y no al contrario), y en ocasiones reunían más de un poder, aunando, como lo vimos, el gobierno municipal y provincial.

Más allá de la singular perduración de San Juan de los Llanos (que podríamos atribuir a la permanencia del sustento proveído por la población nativa y a su poder aglutinador), el caso más amplio de la provincia del Valle de la Plata evidencia las dificultades de consolidar una red urbana sólida y, como consecuencia, la desaparición de la mayoría de las ciudades y de la gobernación misma.

1.3. Gobierno de Santiago de las Atalayas

Paralelo al proceso urbano del Valle de la Plata, por orden de la Audiencia, en 1585 el capitán Pedro Daza fundó, un poco más al norte, la ciudad de Medina de las Torres. Esta ciudad prometía ser la entrada para la conquista más occidental de los Llanos y el descubrimiento de El Dorado. La descripción que ofrecieron Juan López de Herrera y Antonio de Olalla, como testigos de la jornada, fue esperanzadora y animó la conquista de esta área. Medina de las Torres tenía:

“Los Llanos cuya grandeza no se puede decir, como es notorio a las personas que los han visto, pues en ellos se han perdido tantos capitanes e gente que con ellos ha entrado, que es menester navegar con aguja como en la mar y será la dicha ciudad un puerto para desde allí poder entrar a descubrir El Dorado, tan deseado en estas partes de Indias, que tantos se han perdido buscándolo y con que el pueblo para las salidas y entradas que se hicieren tenía avío e refugio muy grande e finalmente, queriendo los vecinos de la dicha ciudad, podrán tener los aprovechamientos que van declarados e buscar las minas de oro y esmeraldas”27.

Sumado a las bondades de la tierra, el valor de la ciudad radicaba en la posibilidad de abrir la penetración al oeste de los Llanos. La ciudad era una frontera en expansión: por un lado, garantizaba la pacificación de los indios a “las espaldas de Guatavita” y, por otro, servía de avanzada en la dominación del territorio. Sin embargo, Medina de las Torres no fue la única que representó esta posición de expansión y seguridad en la frontera: su valoración hizo parte de una retórica usual de la época en la que se presentaron los méritos de los centros urbanos y sus pobladores para fortalecer el proyecto urbano, estrategia que también utilizaron otros capitanes y cabildos.

La fundación de los centros urbanos permitía construir y ejercer la territorialidad del Imperio y su fracaso ponía en peligro lo ganado en la conquista, por eso en ocasiones era necesaria la reestructuración jurisdiccional de las gobernaciones. En ese contexto de la imaginación geográfico-política las ciudades desaparecían con rapidez, las gobernaciones sufrían anexiones, pérdidas y superposiciones en otras jurisdicciones. Tal fue el caso: Medina de las Torres desapareció sin mayor rastro documental, aunque permaneció en la memoria de las huestes, pues en 1619 hubo soldados que aludieron al lugar donde estuvo poblada como referencia geográfica para dar explicaciones sobre los indígenas de su antigua jurisdicción28.

Tres años después de erigir Medina de las Torres, en 1588 el mismo capitán Daza fundó la ciudad de Santiago de las Atalayas. En esta ocasión el capitán salió desde Tunja para poblar la provincia de Cusiana y Achagua. El lugar de partida es importante porque da cuenta de la efectividad, o no, de las ciudades recién fundadas. En vista de que Daza no salió desde la joven Medina de las Torres, que debía servir precisamente para abrir la frontera, queda en entredicho su éxito y se nos manifiesta la posibilidad de que los pocos cimientos que tenía hubieran desaparecido después de la fundación de Santiago de las Atalayas; con la que se creó posiblemente ese mismo año la nueva provincia homónima29.

Tanto la ciudad como la provincia de Santiago de las Atalayas fueron inestables, dadas sus continuas definiciones jurisdiccionales, su avanzado despoblamiento urbano y su dificultad en el mantenimiento y conservación de la mano de obra indígena encomendada. No obstante, la ciudad contó con una larga permanencia hasta su traslado a finales del siglo xviii y su definitivo abandono en el xix30.

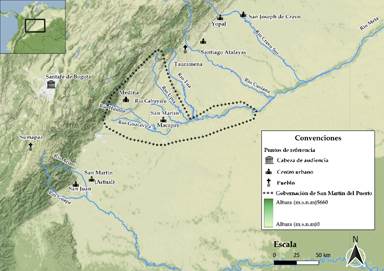

Por su parte, la provincia de Santiago de las Atalayas perduró y llegó a comprender las ciudades de San Joseph de Cravo (fundada en 1649) y Santa María de la Rosa del Puerto de Casanare (1676). Tras sus respectivas fundaciones y, por un algún periodo, ca. 1673 se le anexó la ciudad de San Juan de los Llanos31. Sus límites no son precisos y tampoco fueron estáticos, pero intentaremos dar pistas para identificar su jurisdicción (ver Mapa 3).

Fuente: elaborado por Carlos Ospina, a partir de las fuentes consultadas para el artículo.

Mapa 3. Jurisdicción de la provincia de Santiago de las Atalayas, ca. 1588-1650, sobre el mapa actual de la zona

En 1673, el cabildo de la ciudad de Santiago de las Atalayas atribuyó su despoblamiento a la ausencia de indígenas, lo que obligaba a los vecinos a trasladarse fuera del núcleo urbano y a atender personalmente sus haciendas. La escasa población indígena se debía, según el mismo cabildo, a la extracción que los allegados de San Martín del Puerto y Casanare hacían entonces de los caquetíos, achaguas y guahibos encomendados por Pedro Daza a los vecinos de Santiago de las Atalayas32.

Aunque estos fueron los argumentos para excusar el abandono de la ciudad ante la Audiencia en Santafé y la Corona, las razones pudieron ser otras, asociadas a la trata humana. Efectivamente, en la relación que ofreció en 1638 el sargento Diego Ruiz Maldonado, sobre los ríos Meta, Casanare y Orinoco, se refiere esta actividad33. Asimismo, en la documentación del fondo Caciques e Indios del agn, producida alrededor de 1673, se detallan los malos tratos hacia diversas naciones indígenas de la zona y se amplían las formas como eran extraídos, cazados, esclavizados y vendidos después en otras regiones34. La trata de población aborigen fue, según Jane Rausch, mucho más lucrativa que la del ganado o el algodón35. Esta fue una práctica continuada, que ciertamente ejercieron los vecinos de la ciudad de Santiago de las Atalayas.

En este caso, en 1619 los vecinos de Santiago de las Atalayas expresaron problemas en la adjudicación y preservación de las encomiendas y denunciaron las incursiones de los soldados de la ciudad en jurisdicciones lejanas (al río Humea) para capturar indígenas36. Andrés Castro señala que, de hecho, la fundación de San Joseph de Cravo (1649) se hizo para incentivar la conquista de indios macos (esclavizados) 37 y suplir la escasa mano de obra en las minas38. En 1652 el gobernador de la provincia de Santiago de las Atalayas, Adrián de Vargas, fue autorizado por la Audiencia para hacer la pacificación de su jurisdicción, que al momento contaba con la ciudad del mismo nombre y la de San Joseph de Cravo, extendiéndose hasta el río Meta. A condición de pagarles lo correspondiente, le fue permitido obligar a los mestizos, mulatos y vagantes a sumarse a las jornadas de pacificación39.

En 1673, el entonces gobernador de Santiago de las Atalayas, Pedro Daza y Olarte, presentó al presidente de la Audiencia, don Melchor de Liñán y Cisneros, el estado de la provincia, especialmente la decadencia de las ciudades de Santiago de las Atalayas y San Joseph de Cravo. Incluyó la descripción de ambas, de sus recursos y estructura física, de los oficios de república y dio detalles de la actividad religiosa en ellas. La principal causa del mal estado, según informaba, era la falta de población indígena y el consecuente abandono de los vecinos: informó que estos “ni han habitado la ciudad, ni avivado el comercio de ella autorizándola con sus personas y poniendo sus familias en esta ciudad”40.

A tres años del informe, en 1676, el mismo gobernador insistió en la necesidad del reparo de la provincia, lo más urgente era tener pobladas las ciudades, especialmente San Joseph de Cravo por ser “frontera de enemigos”, de manera que emitió un auto para que los encomenderos y vecinos residieran en la ciudad, de lo contrario perderían sus encomiendas41. Entre las acciones ordenadas este año por Daza y Olarte estuvo también la comisión al capitán Esteban Sánchez Chamorro para fundar la ciudad de Santa María de la Rosa del Puerto de Casanare, en el pueblo de San Salvador. La ceremonia se efectuó el 23 de marzo de 1676, en el sitio llamado Mesa de las Barrancas, con el propósito de “estorbar la entrada e invasión del enemigo [extranjero] en que se dice notoriamente tener tanta facilidad de entrar por dicho puerto a señorearse deste reino”42. Fue pues, una ciudad nacida para ser un puerto defensivo en la frontera de los Llanos y proteger aquel lugar del avance conquistador de los intereses invasivos de otros europeos.

Además del llamado de protección y resguardo de los enemigos extranjeros, que no era un asunto menor en la región de los Llanos, Santa María de la Rosa también sirvió como defensa ante poblaciones insumisas, como los guahibos o los indios asentados en las vertientes del Orinoco que atacaban españoles y encomiendas, como veremos.

En la fundación de la ciudad de Santa María de la Rosa y en la visita consecutiva del gobernador a los pueblos de su jurisdicción (Nuestra Señora de Tame, San Francisco Javier de Macaguane, San Salvador del Puerto de Casanare, Nuestra Señora del Pilar de Patute y San Francisco de Borja de Arauca), estuvieron presentes los padres de la Compañía de Jesús. Estos tenían a su cargo las misiones y señalaron la falta de justicia real para la efectiva pacificación y posterior doctrina de los indígenas: reconocieron “ser muy necesaria la unión de la Iglesia con la Real Justicia porque, aunque se trabaja y se ha trabajado mucho en su reducción, hallamos a dichos indios con mucha altivez por no poder ser castigados por nosotros”43. Así pues, esta ciudad muestra un caso en el que los núcleos urbanos servían también para enraizar el cuerpo jurídico español y asegurarles así a otros actores, como los misioneros, un acceso a la justicia que posibilitara los empeños de pacificación indígena en los territorios provinciales circunvecinos.

En el mismo año de 1676, la recién fundada Santa María de la Rosa fue agregada al pueblo indígena (de misioneros) de San Salvador por petición del gobernador, para suplir la falta del “pasto espiritual” mientras se construían los edificios. Esto significó que los vecinos residieron en el pueblo con los nativos, si bien, como dijimos, lo prohibían las leyes44. Para 1681, cinco años después de la fundación, los súbditos aún estaban en ese lugar, a pesar de la existencia jurídica y política de la ciudad. Con los términos de “se está fundando” defendían tal demora, una que generaba problemas con los padres de la Compañía con quienes los vecinos competían por la mano de obra indígena. En efecto, su aprovechamiento recaía en los jesuitas y la empleaban para el trabajo en los hatos, trapiches y cacahuales. Con ello, los vecinos la echaban en falta45 y, así, se nos muestra aún otra “frontera” interior escindida entre grupos de agentes imperiales por el señorío sobre el “recurso humano” del territorio y amparada en la irregularidad legal de ocupar un pueblo de misión. Se revela, de esta manera, la dinámica propia del manejo del margen legal, flexible en estas condiciones fronterizas.

La carencia de una precisa y efectiva delimitación provincial generó, como vimos, un dominio irregular sobre territorios y súbditos de la Corona. Esta situación es evidente tanto en la usurpación de jurisdicciones, que permitía la anormal extracción de indios encomendados de una ciudad a otra, como en la fundación excepcional de ciudades en pueblos de indios.

1.4. Provincia de San Martín del Puerto

La historia gubernativa de esta provincia surge con el interés por la reducción y el poblamiento de numerosas naciones llaneras: tunebos, betoyes, achaguas, airicos, entre otros, que nos guiarán en la exégesis territorial de los límites o la extensión provincial.

En 1632 el capitán Juan de Zárate, vecino y encomendero de Tunja, capituló con la Audiencia administrar el que las fuentes denominan como “gobierno de los Llanos”. Este comprendía las ciudades de San Juan de los Llanos y El Espíritu Santo del Caguán. En 1641 Zárate fundó además la ciudad de San Martín del Puerto, de la que la provincia tomaría su nombre. Para ubicarnos en tal espacio, es indispensable aclarar que se ha creído que esta ciudad de San Martín del Puerto fue fundada por Pedro Daza en 1585 con el nombre de Medina de las Torres y, tras un ataque indígena, fue refundada por Zárate con el nombre de San Martín46. No obstante, estas dos ciudades fueron distintas y obedecieron a proyectos de poblamiento diversos, tampoco estuvieron en el mismo sitio como suele pensarse: Medina de las Torres fue fundada a las espaldas de Guatavita y, a pesar de no haber mayor información de su ubicación, se sabe que parte de su jurisdicción comprendía el río Humea, en el que habitaban los indios tua y becos, que servían en encomienda a sus vecinos47.

Más bien es posible esbozar la ubicación de la ciudad de San Martín del Puerto con la información derivada de la fundación de San Nicolás de Medellín en 1673, ya que entonces el gobernador Matheo Cortés Escudero indicó que la erigió en donde antes estaba San Martín del Puerto, en el sitio de Macapay. Cortés Escudero aclaró que cuando en 1673 se fundó San Nicolás de Medellín, la ciudad de San Martín del Puerto ya había sido demolida por orden de la Audiencia (lo que no implicaba su extinción política, como veremos); así mismo, que él debía reducir los indios del contorno de Medina de las Torres. Esto último nos aclara que Medina, San Martín y San Nicolás fueron tres proyectos de poblamiento urbano diferenciados y no simultáneos, aunque es posible que compartieran y heredaran la misma jurisdicción tras el abandono de uno de estos48.

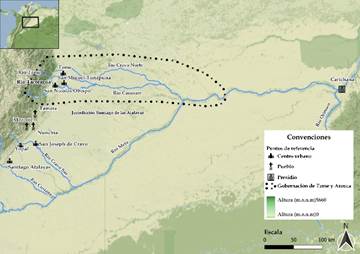

Cortés Escudero ofrece también una idea de la extensión provincial, pues determinó 1673 que los términos del gobierno de la provincia de San Martín del Puerto (ver Mapa 4) se extendían:

“desde el río de [H]umea y sus cabeceras y sierras más altas y el dicho río [Humea] abajo hasta a donde se junta con Meta, y de allí, cortando las aguas, hacia Orinoco cincuenta leguas de la otra banda [sur] del dicho río Meta hasta llegar cuatro leguas más arriba de las bocas de Cusiana, y luego el dicho río de Meta arriba, hasta las bocas de Upia, y luego Upia arriba hasta [Guaviaca] arriba, hasta sus cabeceras”49.

En resumen: la configuración contemporánea provincial de la gobernación de San Martín del Puerto se creó en las centenarias condiciones que delimitaron la extensión de la gobernación del Valle de la Plata, su nombre adquirió la forma de la ciudad homónima y, salvo por la de San Juan de los Llanos, que le fue adjudicada con la capitulación, abarcó ciudades distintas a las de la antigua provincia del Valle de la Plata.

Fuente: elaborado por Carlos Ospina, a partir de las fuentes consultadas para el artículo.

Mapa 4. Jurisdicción de la provincia de San Martín del Puerto, ca. 1643, sobre el mapa actual de la zona

Como vimos, la ubicación espacial de la ciudad de San Martín del Puerto se desentraña de la fundación de la de San Nicolás de Medellín y el solapamiento de ambas es fundamental para comprender las complejidades del ejercicio jurisdiccional en el territorio de frontera.

La fundación de San Nicolás de Medellín ocurrió cuando Matheo Cortés Escudero asumió el gobierno de San Martín del Puerto tras la muerte del gobernador Alonso Sánchez Chamorro (c. 1656-60). En la capitulación Cortés Escudero prometió poblar con más vecinos la ciudad de San Juan de los Llanos y fundar aún otra. Obtuvo la gobernación provincial en los mismos términos que la tuvieron ciento seis años atrás (en 1579) Antonio y Alonso de Olalla cuando gobernaron, hasta 1633, el Valle de la Plata (exceptuando la ciudad del Espíritu Santo del Caguán, que tuvo un gobierno propio desde 1660) 50.

En cumplimiento de la capitulación, Cortés fundó efectivamente en 1673 la ciudad de San Nicolás de Medellín, pero, cuando en 1674 lo representó a la Audiencia, los oidores no la aceptaron, arguyendo que la fundación se había realizado con los vecinos de San Martín del Puerto, entonces demolida, como recordaremos, pero al parecer vigente. En palabras del fiscal de la Audiencia se había despoblado una ciudad para poblar otra y el gobernador debía determinar cuál permanecería51.

Este caso muestra varias complejidades de la erección material, la fundación política y el poblamiento de las ciudades. Para empezar, vemos que lo que se refiere como la “demolición” de un emplazamiento (que parecería aludir a sus construcciones) no impide, sin embargo, la permanencia de los vecinos en el área demolida. De esta manera se nos evidencia que la vecindad se ejercía en un mismo espacio, independientemente del sostenimiento de las condiciones físicas originales de una ciudad ya extinta. Vemos que, por encima de las variaciones manifiestas en la extinción de una ciudad y sus edificaciones, es con la comunidad de vecinos que se sostiene el ideal de ciudad (su anhelo por ser una ciudad), pero el cambio administrativo, surtido en virtud de nuevas capitulaciones y gobernador, restringe la toponimia. Se prohíbe, como observamos, fundar una ciudad nueva con los mismos vecinos de una extinta y en su lugar exacto de asiento. Esta restricción transfiere la nueva negociación capitular a los topónimos impuestos sobre el espacio a través del acto fundacional, con lo que se vierte en la toponimia un valor político fundamental, de manera que la toponimia estuvo lejos de manifestar una arbitraria variación en las denominaciones territoriales. Finalmente, en la restricción misma, sancionada por el poder metropolitano de la Audiencia en la capital del Reino, se evidencia su participación política en la administración jurisdiccional fronteriza, y se revela el vínculo, manifiesto en este tipo de interacciones negociadas, entre el poder metropolitano de la capital y el poder municipal en el piedemonte llanero.

El caso de la gobernación de San Martín permite reconocer situaciones como el solapamiento de las jurisdicciones y la valiosa constitución de estas mediante la fundación de ciudades que no solo aseguraban la expansión imperial sino que contribuían de manera significativa al fortalecimiento de los vínculos entre súbditos y Corona, en tanto se cumplían y reconocían las obligaciones que ambos tenían. En ese proceso de reconocimiento, lo acontecido con la ciudad de San Nicolás de Medellín es revelador porque pone de manifiesto la autoridad real que se procuraba ejercer en los vastos espacios monárquicos.

1.5. Gobierno de Tame y Arauca

Sabemos que, tras la muerte de su previo gobernador, Alonso Sánchez Chamorro cerca de 1656-60, la provincia de Tame y Arauca se otorgó en 1684 a Juan de Jerez Guzmán, tras un considerable lapso de abandono. Para el momento de su reactivación, Jerez Guzmán conocía bien el área, pues la había trasegado al participar del gobierno de Santiago de las Atalayas y San Joseph de Cravo, así como en la reducción de los tunebos, guahibos y chiracoas que habitaban entre la Cordillera Oriental de los Andes y el río Casanare.

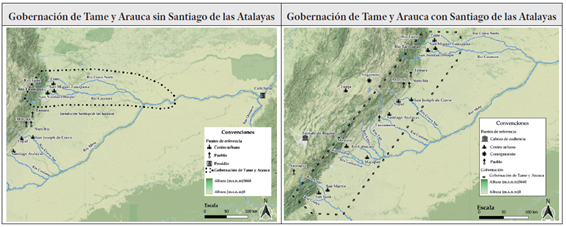

Al otorgar la capitulación a Jerez se le concedió la misma gobernación que al difunto Alonso Sánchez Chamorro y este poseía la provincia de San Martín del Puerto52, lo que, como se ampliará en unas líneas y se verá comparando los mapas 5 y 6, formuló una extensión ambigua, que el curtido Jerez no corrigió a la Audiencia. Si al gobernador Juan de Jerez se le concedió la misma gobernación que a Alonso Sánchez Chamorro y este tenía la provincia de San Martín del Puerto53, esto quiere decir que la nueva jurisdicción de Tame y Arauca comprendía el piedemonte llanero desde San Juan de los Llanos hasta el norte del río Cravo, y habría absorbido la gobernación entera de Santiago de las Atalayas, extendiéndose significativamente hacia el sur.

Si bien la relación en la que nos venimos apoyando afirma la inclusión de San Martín del puerto (por el traspaso de los términos de Sánchez Chamorro), también establece los límites de la provincia de Tame y Arauca al sur, con la de Santiago de las Atalayas, que eran los ríos Casanare, Tacoragua, Tunapuna, Tame y Cravo. Las dos informaciones establecen lindes contradictorios. Pues, de ser cierto lo segundo y estar San Martín del Puerto delimitada por el río Casanare con la provincia de Santiago de las Atalayas, tal frontera prohibiría su extensión sobre el territorio, extendido al sur, de la provincia de San Martín del Puerto. Respetando esta delimitación, la provincia se nos ofrecería como la representamos en el Mapa 5.

Fuente: elaborado por Carlos Ospina, a partir de las fuentes consultadas para el artículo.

Mapa 5. Jurisdicción de la provincia de Tame y Arauca, 1684, sobre sobre el mapa actual de la zona

De aceptar esto límites, la extensión aproximada de la misma puede concebirse desde el Cravo (al norte) hasta el Casanare (al sur); desde las cabeceras de los ríos Tacoragua, Tunapuna y Tame (al Occidente) hasta el caudal del Meta (probablemente) a la altura en la que cursa al sur del Páramo de Chisga. Las naciones indígenas que abarcaba se definían por los ríos que habitaban: airicos, eles, araucos, betoyes, cameyes y tunebos54. Estos nombres de las naciones indígenas, que subsistieron en las representaciones cartográficas de la zona al menos hasta el último tercio del siglo xviii, autorizan imaginarla extendida al oriente, sobre el río Meta, como lo expresa el Mapa 5. Por su ubicación, en el segmento norte del piedemonte, el gobernador buscaba establecer comunicación con la villa de San Cristobal (de la provincia de Caracas o Venezuela, entonces subordinada al distrito de la Audiencia de Santafé de Bogotá) y facilitar el comercio con Pamplona55.

Ahora bien, dado que el documento así lo afirma, tales coordenadas, tendrían también que comprometer la extensión provincial con la absorción de la provincia de San Martín del Puerto. De manera que, al tiempo, habría que considerar que la extensión de esta gobernación pudo ser tan distinta y extendida al sur como lo expresa el Mapa 6.

Fuente: elaborado por Carlos Ospina, a partir de las fuentes consultadas para el artículo.

Mapa 6. Extensión gobierno de Tame y Arauca según la absorción de Santiago de las Atalayas de la capitulación de 1684, sobre el mapa actual de la zona

Fuente: elaborado por Carlos Ospina, a partir de las fuentes consultadas para el artículo.

Figura 1. Comparación de las dos posibles delimitaciones provinciales de Tame y Arauca (con y sin la absorción de Santiago de las Atalayas)

Al margen de estas ambigüedades, al leer la descripción de la conformación del nuevo gobierno, la delimitación de su jurisdicción y de los centros urbanos que se fundaron para defensa de los ataques indígenas y la reducción de los mismos, se evidencian los múltiples e intermitentes intentos por consolidar un poblamiento en la zona de esta provincia y las dificultades a la hora de ejercer un efectivo dominio.

Jerez Guzmán salió a cumplir con la capitulación desde la estratégica ciudad de Santa María de la Rosa del Puerto (fundada hacía ocho años, en 1676). Para el inicio de sus jornadas estaban abandonados los pueblos Patute, de indios tunebos, y Curama, de guahibos56, cuya reducción había prometido el gobernador en la capitulación. Al año de habérsele concedido, en 1685, Jerez fundó la ciudad de San Miguel en el sitio de Tunapuna (entre los ríos Tacoragua y Tame), y la villa de San Nicolás Obispo (en las cabeceras del río Tacoragua), para asegurar la reducción de los tunebos57. Pero de poco servían estos núcleos urbanos o la creación de un cuerpo político si no contaban con los recursos para su sostenimiento. La repoblación de Patute y Curama manifiesta el vaivén humano que amenazaba la estabilidad del proyecto de poblamiento en la frontera.

La historia de la provincia de Tame y Arauca muestra un caso flagrante del problemático deslinde entre jurisdicciones y de la porosidad de la frontera como límite. Los términos espaciales establecidos en el papel con cada nueva jurisdicción (a veces imaginados o proyectados sobre una geografía aún inexplorada) interferían con gobernaciones previas y, así, fronteras interprovinciales se movían constantemente. Tal desplazamiento de los límites tuvo sustento, en parte, en el desconocimiento territorial que sufría la Audiencia y que aprovechaban los agentes en la frontera, por el contrario, expertos y baquianos sobre el espacio jurisdiccional.

El poblamiento en los Llanos orientales ciertamente estuvo sujeto a las directrices de la Corona y la Audiencia y a los marcos legales para el gobierno indiano, que operaban con relativa eficiencia desde los tribunales donde los oidores evaluaban el avance fronterizo. Si bien estuvieron lejos de andar a su aire y arbitrio, los capitanes contaron no obstante con el margen de maniobra que les daba su propio conocimiento del marco legal y la distancia física que los separaba de los centros regulatorios.

Más allá del caso de la provincia de Tame y Arauca, la frontera del piedemonte llanero exhibe sin duda la producción y circulación de información. Como un nuevo espacio que descubrían a cada paso los expedicionarios, esta frontera surge como una fuente de datos geográficos y nos muestra a los agentes de frontera como sus exégetas. Indígenas conocedores de las rutas, misioneros, soldados internados en las llanuras inundables a quienes dirigían capitanes “navegando con aguja, como en la mar” representaron sus intereses en un lenguaje que sabía describir el espacio de un punto a otro y que contaba allí las leguas, negociando, con ellas, la extensión del dominio de una comunidad política: se trata de una frontera que nos muestra el poder de estas comunidades operando impulsado por el permanente interés en la consolidación de la red urbana que sustentaba el avance expansivo.

La coexistencia de gobernaciones y la superposición de sus límites evidencian que la creación de jurisdicciones definía el espacio (ambiguo) que se deseaba y atribuía, mas no el que se controlaba. El proceso con el que las comunidades establecían y asentaban el poder iniciaba en la frontera, con mecanismos de sostenimiento que se experimentaban y en ocasiones consolidaban allí y luego se negociaban y fijaban con la Corona a través de la Audiencia en la capital del Reino. Para los casos vistos en esta frontera es cierto, como afirma Jorge Díaz, que las comunidades urbanas sostenían los fragmentos imperiales de la Monarquía y, en muchas ocasiones fueron lo suficientemente autónomos para que esta se limitara “a sancionar el poder que emanaba de cada una de sus piezas”58.

Los sucesivos esfuerzos por solidificar la construcción de unas jurisdicciones, de su espacio de poder y del poblamiento muestran que la fundación de ciudades y la creación de provincias impulsadas por los intereses de la pacificación del territorio, su dominio y el de sus habitantes no son mutuamente excluyentes. El fracaso de una, no impedía el suceso de la otra. Así, aun cuando la pacificación fuera imposible o parcial, persistía el impulso poblador y el anhelo por mantener (en ocasiones mudándolas) las ciudades y las prebendas y beneficios a ellas vinculados.

2. “Las justicias y los vecinos todos son encomenderos”: cacería y esclavitud indígena irrestricta

Una de las particularidades presentes en los Llanos fue el tráfico y esclavitud de la población indígena. Faltan estudios para comprender la dimensión de este problema. En un primer momento de la pacificación y del poblamiento se buscó acceder a su mano de obra por medio de encomiendas, sobre todo en las ciudades de San Juan de los Llanos, Santiago de las Atalayas y San Joseph de Cravo. Sin embargo, este sistema se fue desmoronando por el descenso de la población nativa debido a su muerte, las fugas que protagonizaron y la congregación de estos en misiones. La esclavitud indígena fue constante durante todo el siglo xvii, irrespetó tanto las ordenanzas reales, como los límites y jurisdicciones de gobernaciones y ciudades. Así pues, cabe bien observarla en la dinámica fronteriza porque al ofrecer un espacio para la violación de las fronteras y leyes para el manejo territorial y poblacional de las provincias, también nos las revela.

Empezaremos por decir que en Indias la esclavitud indígena estuvo prohibida desde muy temprano y para este período de estudio estaba expresamente vetada en las Leyes Nuevas de 154259. Entre 1556 y 1685 en la documentación consultada las prohibiciones impuestas por la Corona no aparecen siquiera mencionadas. Es más, fray Pedro de Aguado, que compuso su obra para 1581, denuncia al referir la fundación de Nueva Burgos: “las justicias y los vecinos todos son encomenderos”, implicando que estaba comprometida la imparcialidad de los responsables de cumplir la ley, y agregaba: “los unos por los otros nunca cumplen ley ni cédula enteramente que sea a favor de los indios”60. En este contexto, prosperó la esclavización de nativos. Recordemos que Rausch ya señalaba las ventajas lucrativas de la trata sobre la cría de ganados. En 1628, los jesuitas de misión en la zona señalaban que el provecho sacado por los españoles en esas tierras, consideradas pobres, era el “rescate de muchachos y chinas infieles”61.

Andrés Castro sostiene que la institucionalización de las cacerías de indios inició a comienzos del siglo xvii, lo que correspondía con la crisis minera del Reino y fue incentivada por el aislamiento y la falta de control de la Corona62. Independiente de los cambios jurisdiccionales, de la existencia y abandono de ciudades, del nombramiento de gobernadores y de las misiones, el comercio que los conquistadores hacían de la población indígena no encomendada de la cuenca del Orinoco se sostuvo durante el siglo xvii, excusado en la infidelidad de los nativos, en su insumisión y en la necesidad que tenían los vecinos de los centros urbanos para sostener sus haciendas.

En enero de 1619, el alcalde ordinario de Santiago de las Atalayas, Francisco Chacón, recopiló información para conocer los excesos de otros oficiales: su predecesor, Gonzalo Méndez de Pedrosa y de otro alcalde del momento, Cristóbal Marín. Asimismo, escrutó en este sentido la culpabilidad de algunos vecinos que habían ingresado a la jurisdicción de la entonces extinta Medina de las Torres en busca de los indios tua, parte de una encomienda de Alonso Sánchez, vecino de Santiago de las Atalayas. En esta jornada, los imputados asaltaron un pueblo de indios becos, “mataron dos indios y a todos los demás los amarraron así indios como indias, muchachos y chinas, que fueron por todos más de cuarenta piezas y los sacaron de su natural y otra jurisdicción y los trajeron a esta”63. La incursión, a más de 40 leguas (250 km) de Santiago de las Atalayas, para reducir a los indios tua fugados de su encomienda, terminó, como se nos indica, con la extracción de otra población indígena, los becos, que fue depositada, en su mayoría, en el alcalde Marín. Esta fue claramente una estrategia con la que los vecinos incrementaban los indígenas que tenían a su servicio cuando no contaban con el título de encomienda. Así, la problemática que engloba el tráfico de la población indígena no solo radicaba en la esclavitud indiscriminada, sino en su desplazamiento en virtud de la extracción y comercialización forzada, acorde a los intereses de vecinos, encomenderos y de ciudades.

El centro del tráfico de indígenas era la ciudad de Santiago de las Atalayas, desde allí se hacían las entradas para sacarlos de sus provincias, dejarlos para el servicio personal o venderlos a encomenderos de otras ciudades, posiblemente de la región andina. El desplazamiento o la extracción de los indígenas se puede rastrear de dos formas: primero, a través de las informaciones que presentaron los vecinos de Santiago de las Atalayas señalando la ausencia de sus encomendados y, segundo, siguiendo las quejas de vecinos de otros centros urbanos que denunciaban el robo cometido por habitantes de Santiago.

Esta situación salió a flote con el nombramiento de Matheo Cortés Escudero como gobernador de la provincia de San Martín del Puerto. En 1659, informó que los indígenas de su jurisdicción eran amarrados y llevados a la ciudad de Santiago de las Atalayas y reconoció que, aunque esta población había sido encomendada a los vecinos de Santiago, su tierra natural quedaba en la jurisdicción de San Martín del Puerto. Las condiciones en las que se daba el tráfico de la población nativa revelan que no se la trataba bajo el régimen de la encomienda, sino de la trata humana. El gobernador Cortés y el protector de naturales indicaron que los indígenas eran llevados a Santiago para “tratarlos como a esclavos y aún peor que si lo fuesen, pues a los que lo son se les permite asistan a sus mujeres y hijos y a dichos indios no, pues se los quitan y encierran de noche para que hilen”64. Los indios que no podían ser vendidos, eran ocupados en servicios personales y pedidos en encomienda sin que esta estuviera aprobada por la Audiencia.

Por estos hechos fueron acusados ante la Audiencia en Santafé el capitán Esteban Sánchez Chamorro y el gobernador de Santiago de las Atalayas, Pedro de Vargas. La acusación, sin embargo, no recaía en que estuvieran traficando con los indígenas, sino en que estaban sacando a la población de indios que podía dar el sustento a la ciudad de San Martín y permitir la pacificación de otras provincias con su uso como guías o lenguas. El informe que pretendía mostrar “los accidentes que la experiencia enseña”, argumentaba que “no es justo que por un particular quiera el gobernador don Pedro de Vargas perezca una república y más siendo originarios dichos indios de dichas tierras”65.

Los problemas de definición de jurisdicciones a causa de la creación de diferentes gobiernos con límites difusos o irrespetables fomentaron el mecanismo argumental para reclamar que la posesión supuesta de un espacio autorizaba extraer de allí a los nativos, y redundaron en los excesos cometidos sobre estos bajo la excusa de la organización de encomiendas o la justificación de jornadas de rescate. En este caso, las acusaciones de extracción irregular de indígenas de la jurisdicción de las ciudades en sus distritos fueron en doble vía, pues los vecinos de Santiago de las Atalayas acusaron a los de San Martín de estas extracciones, y viceversa.

Sin embargo de las mutuas acusaciones, los vecinos, en cualquier caso, necesitaban contar con la población indígena para sostener las ciudades, lo que explica en parte sus excesos. En 1673, Matías Sánchez Chamorro, alcalde ordinario de Santiago, mencionó que la provincia estaba “deteriorada y desfallecida por haber cesado las entradas y conducción de los indios de diez u once años a esta parte”. Agregó la notoria carencia de indios y su movilización, dado que “los pocos naturales que han escapado de una rigurosa peste y otros contagios que ha habido se han retirado al puerto de Casanare y al gobierno de San Martín del Puerto y provincia de Maya”66.

Ante esta problemática, en 1678 la Audiencia libró una real provisión para que “cualquier persona” pudiera hacer entradas y reducir a los indios alzados de Santiago de las Atalayas, especialmente, la provincia de tunebos67. Con este mandato, solicitado por el padre jesuita Diego de Vermeo, se pretendía que quienes tenían el título de encomenderos no impidieran hacer nuevas entradas y encomendar la población a soldados que sí los redujeran e incentivar la evangelización y comercio de la provincia, lo que pensaban conduciría a encomendar los indios en nuevas personas.

Al año siguiente, 1679, el padre Juan Fernández Pedroche, superior de las misiones jesuitas en los Llanos, registró información valiosa para comprender otro aspecto del tráfico de la población nativa. Se refirió al comercio de indios macos, “rescatados” por vecinos de las ciudades de la provincia con estas palabras:

“Los vecinos que las tienen pobladas [a las ciudades] tienen algunas piezas de indios e indias, que llaman macos, que son de rescate para su servicio, los cuales rescatan, [por trueque de] [... ] su dinero o géneros, de los indios caribes que los cautivan de las naciones con quien tienen guerra y las hacen mercancía, de suerte que, cuando no hallan quien las rescate, las matan para sus embriagueces y borracheras; y por excusarles la muerte temporal y eterna, dichos vecinos las rescatan para su servicio y hacen esta obra de tanta caridad y del servicio de Dios pues, fuera de librarles de la muerte, reducen estas piezas a nuestra santa fe”68.

Es claro que los españoles comerciaban con la población insumisa del Orinoco denominada “caribe” (de indios considerados caníbales, pertenecientes en muchas ocasiones al grupo étnico homónimo), a la cual los españoles compraban indios por estar esclavizados (los “macos”). Como leímos, exhibían tal negocio como un acto de caridad que salvaguardaba en cuerpo y alma a los rescatados. Con estas informaciones es posible preguntarse qué hacían los vecinos de Santiago, y en general los habitantes de los Llanos, con esta población que compraban y vendían en general sin ninguna restricción, pues en cada oportunidad resaltaban la ausencia de población indígena para sustentar sus economías y los centros urbanos. Esta población quedaba por fuera del control que podían tener las encomiendas, tal vez no existía un registro de su cantidad, ni de quién los tenía, ni a qué oficios eran dedicados, lo que nos deja un gran vacío para comprender cabalmente el mecanismo social subyacente al fenómeno de la esclavización y trata.

El informe del padre Pedroche tenía por objetivo evitar que el gobernador retirara los macos a los vecinos que les “rescataban” como consecuencia de la evasión del pago del depósito y registro que éste hacía cada año por valor de un peso y nueve reales. Clamaba el jesuita: “no es justo permitir el que sean defraudados de ellos los que con ánimo tan católico las rescatan [a las almas] e instruyen en nuestra santa fe católica”. Con esta petición buscó también evitar la injerencia del gobernador, los alcaldes y capitanes en el registro de indios, pues el perjuicio que recibían los vecinos, tras pagar por los macos a sus captores indígenas, al tener que pagar una segunda vez por las piezas de rescate redundaría en “los pobres vecinos sin servicio” y, como consecuencia, en que “la tierra se despoblara”69.

En este informe Pedroche respondía a la orden de 1676 que recién referimos emanada del gobernador. Este buscaba que los vecinos declararan como nueva reducción las piezas rescatadas y, quienes no lo hicieran, las perderían70. Es claro, pues, que estos indios no eran parte de reducciones, eran compras particulares de los vecinos, que se legitimaban con el pago de registro ante el gobernador.

Es llamativo el engranaje entre la operación de los valores cristianos y la forma como se buscó garantizar y consolidar el poblamiento de esta región, en el juego -hoy para nosotros escandaloso- entre el ejercicio de la virtud de la caridad y la operación de sostenimiento urbano mediatizada por la trata humana. Al respecto, Solange Alberro apunta que la frontera, como en este caso, es ese lugar en donde las diferencias se diluyen (lo vimos entre justicias y vecinos, entre la prohibición de la esclavitud del marco legal y la justificación del rescate de almas) y las prácticas que escandalizaban (los accesos por rescate sobre provincias ajenas) terminaban por volverse familiares71. Vemos que las pugnas por una frontera limítrofe entre jurisdicciones conviven aquí con una frontera que a su vez es una zona de contacto cuya porosidad permite, por ejemplo, que ocurra al tiempo la relación pugnaz entre españoles y caribes belicosos y su acuerdo comercial sobre la venta de macos.

La sociedad de frontera está constituida por actores que operan al mismo tiempo tanto dentro de esquemas imperiales de regulación del comportamiento como bajo lógicas abiertamente permisivas para la violación de la ley. La ocurrencia de estas últimas, como vimos, se surtió a partir de alianzas interculturales o en interacciones con “vecinos o enemigos”72. Si no había población nativa, las pocas y pobres ciudades que permanecían en los Llanos serían abandonadas y con ellas el núcleo que garantizaba la conquista, permanencia y avance imperial, así como la labor evangelizadora, causas por las que, como decía Pedroche, “se han tolerado dichos rescates”. Esta situación fue relevante en el contexto de la fundación de Santa María de la Rosa. Entonces se dijo que: “será muy posible se despueble esta ciudad y su jurisdicción, que tan a los principios está, porque el que ha alcanzado para rescatar una o dos piezas en ellas, ha gastado más de la mitad de su caudal, y no tendrán con qué rescatar otra: que son tan pobres como eso y esto sucederá por muchos de los vecinos de esta ciudad”73.

En 1685, el recién nombrado gobernador de la provincia de Tame y Arauca, Juan de Jerez Guzmán, advirtió la manera como había poblado a cerca de 300 indios tunebos en el río Tacoragua, afirmando que no los había comprado, sino que hacían parte de una reducción74. Resulta sugerente el que un gobernador tratara de demostrar con testigos que no había comprado indios. Con estos cumplía con su obligación de reducirlos, de manera que el hecho de que diera esta explicación nos hace sospechar su delito. En un escenario en donde cada gobernador y poblador intentaba probar sus méritos y legitimar la posesión de los indios, este gesto deja entrever una dinámica efectiva, pero ilegal y compleja, amén de efectuada: los gobernadores tenían que probar la efectiva reducción, pacificación y poblamiento de sus jurisdicciones, lo que, como vimos, realizaban a través de una estrategia afirmada en la compra de indios, pero la legitimación del mérito de su ejercicio poblador ocurría precisamente al demostrar una obtención de indios ajena a la compra. Es posible pensar que esta situación fue consecuencia de la profusión de comisiones y capitulaciones otorgadas por Audiencia para pacificar a los indígenas de la región, cuyo aumento propició el acrecentamiento del comercio de nativos.

Sin embargo del reiterado uso de los mecanismos para esclavizar y comercializar los indios y de sus estrategias legitimadoras, en su conjunto retórico, estas últimas incluyeron, para 1689, la idea misma de la prohibición. El teniente de gobernador Esteban Sánchez Chamorro pronunció un auto que prohibía el rescate de indios, práctica que se pagaba con la vida, en el caso de los españoles involucrados en dicho comercio, y con doscientos azotes para los indígenas75. En el proceso se incluyó una cédula real, firmada en Madrid el 12 de junio de 1679, en la que se ordenaba que los indios no podían ser tenidos como esclavos, “por ninguna causa ni con ningún pretexto”, la cual, sin embargo, permitía “el modo llamado de servidumbre cuando cogidos los indios de tierna edad estaba dispuesto sirviesen hasta veinte años y después quedasen libres” 76. Así pues, cuatro años después de la fecha que cierra el marco temporal en que estudiamos estas formaciones provinciales, su operación incorporó este mecanismo regulador alterno. Si bien en las líneas precedentes asistimos a una violación de la libertad nativa, que calificamos en el título como “irrestricta” (casi imaginable como “sin fronteras”), el fenómeno halló en los mecanismos retóricos de los agentes fronterizos que vetaban la esclavización (al menos enunciada) una porosa regulación restrictiva.

3. Frontera imperial: esclavización indígena en manos extranjeras y pugnas multi-imperiales en la prolongación del carácter fronterizo llanero

La esclavización indígena se soportó gracias al acuerdo comercial entre los vecinos de las ciudades y la población caribe que les surtía de esclavos. Esta, sin embargo, sostenía el mismo convenio comercial con holandeses asentados alrededor de la desembocadura del Orinoco, y con franceses que merodeaban el área de Guayana y los Llanos, introduciéndose en el territorio español. Estudiar el peligro que representó tal acuerdo entre extranjeros y caribes, así como el apoyo que supusieron a su vez las comunidades indígenas para la salvaguarda del territorio español nos abre el piedemonte llanero como una “frontera imperial” en una zona disputada por varias potencias, incluyendo, junto con las europeas, las indígenas, que ejercían un importante imperio sobre el territorio. Para imaginar esta frontera imperial cabe recordar, además, que el piedemonte abría a los colonizadores españoles una atractiva región, entonces concebida nada menos que como el depósito de las riquezas de El Dorado, cuya posesión había que afirmar dentro del territorio de la Corona.

El acuerdo comercial entre indígenas e invasores extranjeros fue descrito, en 1685, por el padre Baltasar Felices. El jesuita advertía al presidente de la Audiencia la urgencia de que los vecinos impidieran ese comercio y que el presidio de Charicavana [posiblemente Carichana en el Orinoco] sirviera para dar protección a los indios, con lo que “no an de entrar los caribes despóticamente en sus casas a robarles sus bienes y llevarse para servicio de los franceses y olandeses o para comerse las pieças de rescate que llaman macos”77.

En efecto, las incursiones de caribes en las misiones y pueblos del piedemonte llanero, donde robaban indios para venderlos a holandeses y franceses, surgía como una preocupante intervención de “ynfieles, gentiles o herejes” protestantes en el territorio español. La operación esclavizadora de enemigos y extranjeros imponía pues un peligroso riesgo a las desprotegidas márgenes del Nuevo Reino de Granada, susceptibles de usurpación, que preocupaban a las autoridades reales en la Audiencia de Santa Fe. Si bien faltan estudios sobre la magnitud del efectivo ingreso extranjero por los ríos Orinoco, Meta y Casanare hasta el Nuevo Reino en el siglo xvii (tenemos mejor certeza sobre xviii), los documentos sí expresan claramente la sensación de inseguridad de los vecinos de los Llanos y el llamado constante a proteger lugares estratégicos ante una eventual invasión.

La sensación de inseguridad general en la zona se enraizaba en intensas incursiones holandesas relativamente distantes geográficamente que, sin embargo, impactaron la imaginación defensiva del piedemonte y perduraron en ella. Ocurridas en las salinas de Araya entre 1605 y 164078 y en la ciudad de Santo Tomás de Guayana en 163879, la suma de estas conflagraciones, si bien remotas, al ingreso de caribes aliados de los holandeses en el piedemonte ponían en guardia a vecinos y Audiencia. Ya desde el año 1638 el piedemonte se exploró con fines defensivos, sostenidos por el mayor Diego Ruiz Maldonado, quien midió la navegabilidad de los ríos Casanare, Meta y Orinoco, hasta la Guayana, para tener mayor conocimiento frente a un eventual ataque.

Bajo el perdurable signo de la alarma ante los extranjeros, en 1676 se fundó la ciudad de Santa María de la Rosa del Casanare que, ubicada en una prominencia, permitía observar

“el río [Casanare] abajo, para la centinela y vigía del enemigo y que con facilidad, siendo como es la parte tan eminente, se pueden echar pique cualesquiera bajos y bajeles que puedan subir del enemigo y rechazarlo así por él [río] como por tierra y embarazarle cualquiera invasión que pretenda y así mismo obviar los perjuicios que los naturales deste pueblo reciben de los soldados que suben en las piraguas de Guayana”80.

No erraban los españoles al sentirse alarmados. En efecto, el 2 de octubre de 1678, la Real Audiencia envió aviso al padre Juan Fernández Pedroche para advertir la invasión francesa a las ciudades de Maracaibo, Gibraltrar, Trujillo y Mérida y, comunicar que el oidor Juan de la Rea y Urbano estaba encargado de llevar el socorro necesario, por lo que solicitó que tuviera “apercibida la gente de todos los géneros que hay en ese territorio y corregimiento [de los Llanos] con caballos y rejones y desjarretaderas para que prontamente se pueda rechazar al enemigo si intentare entrar por esa parte”81. El padre Pedroche remitió la información al capitán don Manuel Vicente de Angulo Velasco, corregidor del partido, el 13 de noviembre este determinó que:

“Todos los caciques y capitanes de este dicho pueblo [Pauto] junten toda la gente que cada capitán y cacique tuviere y apresten y compongan sus arcos y dispongan toda la flechería que pudiere cada indio macanas, lanzas y rejones y compongan lancetas en las más flechas que pudieren y estén con cuidado solicitud y vigilancia y cada capitán y cacique ponga un indio en el camino de Barinas y Chita por si acaso intentare dicho enemigo francés pasar a esta provincia”82.

Para forzar que todos los pueblos del corregimiento presentaran los indios con sus armas, el corregidor ordenó que a los “inobedientes” se les castigara con “pena de cincuenta azotes” y que fueran “trasquilados”. Con esta disposición consiguió la cantidad siguiente: en Pauto, Gasparillo y Yaricapiro, 50 indios flecheros y 25 con lanzas, rejones y macanas; en el puerto de Casanare 75 indios gandules de armas; en el puerto de San Salvador pasaron muestra de indios gandules 100 flecheros y 28 con lanzas y macanas; en Tame 130 gandules flecheros; en Airicos y Sabaneta 110 gandules flecheros y con lanzas; en Tamara y Guasco [sic] 180 indios gandules; en Cravo 36 indios gandules; en Pisba 55 indios gandules en su mayoría con rejones; en Aguamena, Caibacoa y Cusiana 60 indios con arcos, flechas y lanzas, de nación cacatíos [sic] 83. La mayoría de la población pertenecía a las encomiendas en cabeza de la Corona, solo de la primera, en Pauto, se precisó que pertenecía a un encomendero.

Asimismo, mandó que, desde el puerto de Casanare, “se disponga la mejor curiara que hubiere en este puerto para que salga al pueblo de los çalibas [salibas] que es puerto de Orinoco con ocho gandules ladinos y baquianos de dicho río y estén con atención y vigilancia en dicho puerto y río”, con el fin de prevenir la incursión de embarcaciones extranjeras y esperar a las que debían llegar desde la Guayana con el oidor84.

Los documentos estudiados hasta aquí nos muestran la agencia indígena en la formulación de la frontera imperial. De un lado, sus perdurables acuerdos con invasores extranjeros fomentaron el riesgo de una eventual pérdida territorial en el piedemonte para el Imperio, comprometiendo a los Llanos como una frontera limítrofe. De otro lado, su obediencia a las autoridades españolas (si bien coercitiva), supuso un apoyo en el pie de fuerza y la logística para la puesta en marcha de los planes defensivos locales, lo que nos muestra la porosidad de la frontera intercultural entre españoles y nativos, aunados en defensa del enemigo en una concurrencia que fue ciertamente usual en otros espacios de frontera y que aquí vemos en nuestra área de estudio85. La agencia indígena se sostuvo sobre el sometimiento ilegal sostenido tanto por españoles como por holandeses y franceses sobre un tercer grupo de nativos esclavizados (agentes, en todo caso, de una capacidad de acción negativa, es decir, ejercida por el efecto coyuntural de su esclavización). El entramado de factores que se manifiesta a través del papel de los indígenas en la problemática defensiva llanera ayudó a conformar la frontera imperial de España ante los asentamientos y movimientos extranjeros. En tanto no se fijaran los límites entre estas potencias de forma suficiente, perduraría el papel de las provincias del piedemonte llanero como un débil confín del Nuevo Reino de Granada. Una condición que estuvo lejos de terminar en el siglo xvii.

Conclusiones

La historia jurisdiccional del piedemonte llanero nos permitió revisar el surgimiento y sustento de cinco gobiernos provinciales, que gravitaron alrededor de ciudades fundadas para afirmarlos, así como la información sobre su ubicación, extensión, gobierno e intentos de prevalencia. Estos espacios de gobierno y ordenamiento territorial fueron manifestaciones de la competencia de los grupos de vecinos en el ejercicio de su poder y de las estrategias para sostenerlo en espacios fronterizos, lo que expresa la capacidad de las comunidades políticas para conformar y asentar su poder.

Las gobernaciones capituladas entre la Audiencia y los capitanes, la fundación de centros urbanos y de pueblos de misión, las jornadas de pacificación y poblamiento que tuvieron lugar en el piedemonte llanero dan cuenta de un proceso de poblamiento complejo y, sobre todo, dinámico, en una región de frontera interna y externa, donde las naciones indígenas fueron determinantes a la hora de marcar el rumbo del asentamiento hispánico.

Estudiar las particularidades de los Llanos a partir del concepto de frontera pone de relieve realidades que no son visibles en otros lugares. Lo vimos, por ejemplo, en las negociaciones y renegociaciones amplias entre un poder central y uno o varios periféricos para satisfacer sus intereses y llevar a cabo propuestas locales, más allá de la legislación y los límites impuestos por la Corona, como lo fue la prohibición de fundar centros urbanos en pueblos de indios, contradicha en efecto bajo los argumentos de la guerra y el peligro en zonas de frontera.