¿Qué se considera evidencia y cuál es su relación con aquello que hace evidente? Esta fue una de las preguntas propuestas en la convocatoria de este número especial, que nos invitaba a pensar la evidencia como un rasgo indexical o indicio de un mundo. En el siguiente ensayo meditaré sobre esta pregunta y sus supuestos, a partir del azaroso y conmovedor encuentro que tuve con el trabajo del fotógrafo chileno Luis Poirot hacia el final del año 2017 en Santiago de Chile1. Fuertemente inspirado por la repentina y bella aparición del archivo fotográfico de Luis Poirot en mi camino, este texto es un intento de hacerme responsable de ese encuentro a través del oficio que me es más afín, el de la escritura etnográfica. De este modo, me preguntaré:

¿De qué manera la fotografía química de Poirot ilumina y sugiere no solo un indicio de un mundo sino también un espacio frágil que (nos) expone y (nos) abre a maneras insospechadas de ser con otros?

Adentrarme en la osada hazaña de pensar estas cuestiones, en compañía del trabajo de Poirot, es un trabajo delicado y difícil, puesto que requiere estar lo suficientemente alerta para no destruir, torpemente, la poética de sus imágenes a través de opacas interpretaciones racionales y abstractas y, de esta manera e involuntariamente, desvitalizar el despliegue de la presencia de la ausencia que habita y acecha las imágenes reveladas y reveladoras del archivo de Poirot. De hecho, este trabajo no busca interpretar ni explicar un supuesto mundo exterior representado en imágenes fotográficas, sino que simplemente expone una de las posibilidades a través de la cual el cuerpo fotográfico de Poirot ha sido capaz de afectar (Deleuze 1992) -y abrir- los lenguajes singulares de mi propia escritura etnográfica2.

En resonancia con el lenguaje poético, las imágenes de Luis Poirot que aparecen, inspiran y alimentan este trabajo nunca lo dicen todo, sino más bien susurran sugerencias de una dramaturgia abierta que, al exponerse, tienen el poder de convocar un encuentro. En tal sentido, este trabajo responde a dos convocatorias, quizá contradictorias, que dialogan entre sí: por un lado, la convocatoria racional del número especial de esta revista a pensar las políticas de la evidencia en el trabajo antropológico y, por otro, la convocatoria poética que se inauguró en mi encuentro con el archivo vivo de la fotografía de Poirot y sus ausencias presentes. En este texto -y lo digo como quien deja caer una excusa premonitoria-, la fuerza de la convocatoria académica aparecerá a ratos e irremediablemente en tensión con la fuerza de la convocatoria poética, puesto que mientras la primera me invita a hacer explícito mi pensamiento, sus límites y sus ausencias, la segunda insinúa, nunca mostrándola del todo, la frágil presencia de la ausencia que aquí imagino como constituyendo secretos de luz.

A IMAGEN Y SUGERENCIA

22 de noviembre del 2017, Santiago de Chile. En respuesta a una invitación del antropólogo americano-canadiense Joe Feldman, ese día expuse parte de mi trabajo en el seminario de antropología contemporánea de la Universidad Católica de Chile en Santiago, en el cual me propuse pensar cómo, desde el oficio etnográfico, era posible -o no- dar cuenta de la presencia de la ausencia, de un cierto tipo de corporalidad aparecida en mi terreno antropológico en el sur de Chile que no estaba ni viva ni muerta, ni presente ni ausente (Derrida 1993). En ese trabajo revisé críticamente experiencias vividas allí que nunca había sabido cómo pensar ni cómo escribir articuladamente. De hecho, después de un largo trabajo de terreno en Alto Bío Bío, había aprendido y escrito muchísimo sobre la manera como las prácticas y maneras de pensar la salud y la enfermedad de los pewenche afectaba mi propio modo de pensar y vivir, pero no había logrado escribir sobre algunas imágenes aparecidas en mi terreno -imágenes que no eran estrictamente conceptuales- que continuaban afectándome en formas fantasmagóricas (Desjarlais 2018). Concentrado en la práctica material de inscripción de los nombres del exdictador de Chile en una roca y de una de sus víctimas en un memorial, en ese seminario intenté dilucidar cómo distintas temporalidades perseveran de maneras distintas y complejizan nuestros horizontes temporales y nuestras formas singulares de experienciar la aparición de fuerzas espectrales (Bonelli 2019; también Morita 2019)3. Al considerar el oficio etnográfico como parecido, en cierta manera, al trabajo de un testigo, en ese seminario me pregunté cómo el primero podía encontrar un modo de expresión que fuera fiel a esa presencia pujante y espectral que acompañaba por años a la señora Norma Panes, la mujer de Miguel Cuevas Pincheira, detenido y desaparecido por la dictadura chilena de un general innombrable. Ese día, exploramos con la audiencia posibles modos en que el etnógrafo podría dar cuenta -y hacerse responsable a través de su trabajo- del modo a través del cual ciertas ausencias persisten en su presencia. Pensando etnográficamente la relación que existe entre nombres y cuerpos en contextos altamente afectados por el terrorismo de Estado, en ese seminario sugerí que la posibilidad de existencia de mundos múltiples -en el centro de las preocupaciones de este número especial-, constituidos por las intersecciones y superposiciones de diferentes logros prácticos, muchas veces conllevaba una dimensión espectral que excedía los logros prácticos de la dictadura ontológica de este tipo de terrorismo, en particular en el caso chileno (Bonelli 2019).

No me interesaba en ese seminario pensar el exceso como algo que aparecía a partir de los límites del conocimiento moderno (de la Cadena 2015), sino más bien me movía la necesidad personal de ser capaz de indicar una dimensión excesiva que aparecía cuando nos encontramos expuestos a la inclinación de ciertas presencias para continuar existiendo. Me interesaba obrar como un testigo que ha estado expuesto a materialidades espectrales y relacionales muy frágiles: ¿cómo era posible dejar evidencia etnográfica de esa pujante presencia de la ausencia que suele aparecer en el proceso de hacer mundos, ausencias presentes que persisten a pesar de prácticas deliberadamente crueles y violentas que intentan imponer la univocidad de un-solo-mundo (Law 2015)? Evidentemente, estas preguntas quedaron abiertas, y el solo hecho de haberlas podido sugerir y de provocar cierto tipo de interés en la audiencia de antropólogos me dejó satisfecho por el trabajo realizado.

***

Al atardecer de ese 22 de noviembre de 2017, y con ese aire de extravío cansado que suelo sentir al salir a espacios abiertos después de haber tenido largas pláticas universitarias, caminé por Santiago en dirección al barrio Bellavista, sin rumbo más claro que un plato de comida. En mi trayecto, sin proponérmelo -suele decirse “por azar”-, me encontré en la vereda del frente del Museo de Bellas Artes de Santiago observando una pequeña aglomeración de personas que ingresaba, movida por esa suerte de hambre contagiosa de quien presencia la inauguración irrepetible de una exposición. Sin pensarlo, me sumé a la masa y entré al museo. Ya en el salón principal, en medio de una multitud expectante, fortuita e inesperadamente recibí el generoso abrazo de una vieja conocida, quien me contó que se trataba de la inauguración de la exposición misteriosamente llamada ¿Dónde está la fotografía?, que exponía un largo trabajo de recuperación del archivo del fotógrafo chileno Luis Poirot, quien en sus más de cincuenta años de experiencia como fotógrafo y como testigo de la historia del país al cual ambos pertenecíamos, Chile, se había dedicado apasionadamente -entendería solo mucho más tarde- a registrar, proteger, revelar y sugerir la fragilidad de aquello que está en riesgo de desaparición. Este trabajo, agregó la conocida, había demorado varios años, quizá décadas, y consideraba la exposición de fotos inéditas que Luis Poirot había tomado antes de escapar de Chile y su dictadura en octubre de 19734.

Cuando dejé atrás el salón principal y entré en la exposición, fotos en blanco y negro comenzaron a afectarme subrepticiamente; en silencio, comencé a sentirme expuesto, al mismo tiempo que el seminario que había dado en la universidad se desdibujaba y cobraba un nuevo sentido, menos abstracto, menos racional. Frente a mí, dentro de una sala que evocaba el claroscuro de las tablas teatrales -además de fotógrafo, Poirot había sido muy cercano al desarrollo del teatro chileno-, podía reconocer fotos de una historia de Chile habitada por manifestantes obreros de aquellos años, actores, poetas, músicos y escritores. Fotografías de una época silenciada de golpe por el golpe militar aparecían frente a mis ojos como expresión de un espectralidad histórica que perseveraba en su ser, como expresión de una experiencia que me dejaba mudo, que silenciaba mi capacidad para conceptualizar, como lo hizo la foto del Palacio de La Moneda, tomada pocos días después de haber sido bombardeada en 1973.

Comencé a sentirme expuesto dentro la exposición y, al mismo tiempo, acompañado y misteriosamente protegido por la aparición de estas imágenes fotográficas, espectrales, cargadas de ese espesor misterioso de la presencia de la ausencia. El balcón destruido de La Moneda me afectaba con un dolor persistente que se traducía en ese momento -e incluso en el momento de escribir este mismo texto- en un sabor a náusea amarga dentro de mi boca. Algo difícilmente traducible en palabras ocurría al enfrentarme a la foto del mismo palacio, fotografiado por Poirot unos años antes del golpe.

Salvador Allende y su mujer Hortensia Bussi -primera dama conocida cariñosamente por esos tiempos como Tencha- aparecían en el balcón del despacho de los presidentes, en la esquina de las calles santiaguinas Moneda y Morandé. Como parte de la tradición republicana, era ese lugar desde donde los presidentes dialogaban con los ciudadanos convocados en la Plaza de la Constitución. En la foto, Allende y Tencha recién volvían del acto de juramento en el Congreso Nacional para aparecer en el primer acto y gesto desde la presidencia y agradecer a los convocados espontáneamente que gritaban su nombre. En la foto, además, se percibía detrás de Tencha la figura de José Tohá, ministro del Interior, asesinado por los militares después del golpe. Expuesto y conmovido por la coincidencia de intereses secretos que proponía la exposición y las preguntas que habían quedado abiertas en la universidad, mi tránsito a través de la exposición iba lentamente consolidando la convicción de que una antropología que no diese cuenta de los espectros, de la presencia de la ausencia y de la multiplicidad de temporalidades en juego, sería insuficiente para ser responsable y buen testigo de la aparición furtiva de los (re)aparecidos.

Las imágenes fotográficas en el Bellas Artes aparecían frente a mí como evidencia histórica que no solo emanaba desde el pasado de Chile, sino que también me obligaba a vivenciar una experiencia límite (Desjarlais 2018), poblada por la coexistencia de indómitas ausencias presentes que habitaban el archivo y el Chile de Luis Poirot; archivo y país que, desde ese momento y desde su apertura e incompletitud, aparecían como envolviéndome dentro de una trama comunitaria en la que yo mismo aparecía, una vez más, como testigo de testigos. Expuesto frente al archivo de Luis Poirot, me silencié frente al secreto de la luz que insistía en cada imagen fotográfica: cada imagen aparecía como un tipo singular de evidencia de esa historia que, al mismo tiempo que mostraba el registro de un pasado, escondía o mantenía en reserva una experiencia que excedía la posibilidad de ser nombrada. Las manifestaciones registradas en múltiples ocasiones por Poirot antes del golpe mostraban y escondían algo de esa alegría ciudadana que poblaba las calles:

Esa misteriosa coincidencia de ese día 22 de noviembre de 2017 quedó impresa en mi memoria durante los días sucesivos; a través de mi cuerpo de etnógrafo nómade -como sugiere la introducción de este número especial-, cuerpo expuesto a la intensidad de inesperados afectos ordinarios cargados de potencialidad y resonancias (Stewart 2017), esa coincidencia tendía un puente inesperado entre mi trabajo en la universidad y la exposición del archivo de Poirot. El puente fortuito que había aparecido inesperadamente entre mi propia necesidad de dar cuenta de ausencias presentes en el trabajo etnográfico y las imágenes fotográficas expuestas en el Museo de Bellas Artes se mantuvo abierto en mis soliloquios con una intensidad tal, que me llevó a decidir, con la certeza de quien encuentra a un testigo único e irremplazable, contactar a Luis Poirot, quien accedió a recibirme en su casa, con la generosidad e inquietud misteriosa de alguien que sabe que su exposición se despliega como un acto de comunicación abierto, incompleto.

El devenir-archivo de Poirot: registrar, proteger, revelar, sugerir

Sentado en el sillón del hogar de Poirot, a principios de diciembre de 2017, aprendí entonces que su obsesiva pasión por la fotografía había comenzado doce años antes de mi propio nacimiento, en 1964, produciendo desde entonces un enorme archivo personal de miles y miles de negativos fotográficos:

El año 70, cuando empieza el gobierno de la Unidad Popular de Allende, yo me pongo deliberadamente como tarea el registrar lo que está pasando, sin saber que va a haber un golpe de Estado ni nada de eso, pero con una cierta visión de que estábamos viviendo un momento muy especial, un momento único y que el país estaba cambiando, y eso había que registrarlo. Eso se veía en la calle, en la gente, la alegría, todo el mundo tenía la sensación de que estaba viviendo un momento especial. Entonces, yo salgo a la calle a hacer las fotos de las manifestaciones de la gente común y corriente, no del dirigente político, sin que nadie me lo pida, nadie me lo encargue, y finalmente no se lo muestro a casi nadie, es un archivo que va quedando como archivo personal.

Lentamente en nuestra conversación, entendí que la fotografía de Poirot respondía a una necesidad muy personal, a un impulso por registrar, que no coincidía ni obedecía a posibles “encargos” de terceros, sino más bien aparecía desde la necesidad secreta de registrar y expresar algo que la poesía, como lenguaje, compartía con la fotografía: el arte abierto de proponerse como sugerencia -o insinuación- a través de imágenes únicas e irrepetibles registradas en los negativos fotosensibles de su fotografía química. De hecho, las imágenes que me afectaban aparecían frente a mí como un cierto tipo de evidencia expresada no solamente como simple representación, sino también como una sugerencia, como un secreto de luz susurrado en un territorio que excedía el registro de lo conceptual. Pero la tarea del fotógrafo no terminaba con el registro. En nuestra conversación, aprendí que el archivo de Poirot, frente al cual había estado expuesto unos días atrás, había tenido que ser protegido arduamente a lo largo de los años de la pulsión destructiva de los militares de la dictadura y sus intentos de establecer hegemónicamente solo un mundo, capaz de borrar, destruir, aniquilar, todo aquello que ofrecía una alternativa diferente de existencia, todo aquello que lo excedía:

El 73, cuando viene el golpe, a mí me exoneran de la Universidad Católica, de la escuela de periodismo donde hacía clases, y los archivos de los diarios, de las editoriales, son todos destruidos; los militares empiezan a destruir la memoria, porque ellos afirman que el país comienza con ellos, con el 11 de septiembre, y todo lo demás no existe, hay un proceso deliberado de destruir archivos, fotografías, sin equilibrio. Se hacen fogatas, hay imágenes de todo eso, se destruye todo eso y de hecho los únicos fotógrafos que pueden sacar fotos en la vía pública son los corresponsales extranjeros y son los fotógrafos autorizados por ellos, no permiten a cualquier persona sacar fotos.

La fotografía, ahora prohibida, se vuelve peligrosísima para los golpistas, puesto que precisamente por su alta carga de sugerencia, de emociones, sentimientos, miedos, hace imposible que los efectos que gatilla en aquel que la contempla sean controlados. El discurso y la lógica pueden ser y son rebatidos, me decía Poirot; en cambio, la imagen se incorpora a nosotros y vuelve permanentemente como pesadilla o ensueño, sin que podamos controlar su camino. O para decirlo en resonancia con Silvia Rivera Cusicanqui (2015), la peligrosidad de estas imágenes radicaba en el hecho de que eran siempre capaces de desenmascarar las distintas formas del colonialismo contemporáneo; capacidad que, a los ojos de Luis Poirot, convertía a la fotografía en “una granada que reparte esquirlas, muchas veces más allá del propósito original de su autor; es una subversión”. Muy probablemente por este motivo, durante los días posteriores al golpe de Estado, un vecino de Poirot, coronel de la fuerza aérea, ordena a Luis destruir todos sus negativos:

Entonces yo hago paquetitos con los negativos, invito amigos y algunos familiares a tomar café, un rato, les entrego el paquetito y les digo: “Guárdalo, escóndelo, y algún día lo recuperaré, entiérralo en el jardín o donde tú creas”. Así a través de dos o tres semanas fueron saliendo los negativos hasta que salieron todos, no seleccioné, sino que saqué todo, la idea era que saliera todo rápido… Lo único que me interesaba salvar estos negativos… el salvataje del archivo era lo único que me importaba.

La tarea del fotógrafo, de hecho, en un modo análogo a la del etnógrafo, no terminaba en el impulso de necesitar registrar -su mero comienzo-, sino que implicaba un arduo trabajo de protección del material registrado y producido. En ese momento histórico de represión crudamente violenta, Luis Poirot decidió entonces distribuir los paquetitos con los negativos entre familiares y amigos durante esas semanas posteriores al golpe; estos paquetitos, que escondían las semillas de los secretos de luz, tenían la forma de un pedazo de pan largo, a través de los cuales, estirados y envueltos en papel o en plástico, pudieron salir de su casa antes de su partida definitiva hacia el extranjero:

Al mes y algo me fui de mi casa. Sin darme vuelta, dejé todo lo que había en mi casa tal cual, salí con una maleta, veinte kilos, dos libros y mis cámaras fotográficas… Yo me voy de Chile sin ninguna foto, además era imposible porque te revisaban en el aeropuerto hasta el neceser con la pasta de dientes […]. Era una pérdida enorme. Ya en Francia, yo no echaba de menos a la cordillera, ni las empanadas, ni siquiera a mi madre, que vivía en Chile, ni la casa, ni los libros que había perdido, ni mi lugar de trabajo, pero echaba de menos mis negativos, pensé que no los iba a recuperar nunca más […]. Entonces, casi dos años después, mi hermano Carlos Miguel comenzó a contactarse con estas personas que tenían estos negativos, recuperarlos y entregarlos a una secretaria de la embajada de Francia en citas ocultas en un café, quien las introducía en la embajada con permiso del embajador… Así, lentamente fueron llegando vía valija diplomática a mis manos en París… Del Ministerio de Relaciones Exteriores me llamaban y me decían: “Señor Poirot, hay un paquete para usted de Chile”. Voy a buscarlo y empiezo a recuperar mi memoria. No todo, pero la gran parte. Hay un diez por ciento, diría yo, que quizás se perdió, que personas tuvieron miedo, que lo botaron o destruyeron, que desapareció, pero la gran parte se salvó. Algo yo comienzo a ampliar, pero no todo. Yo tengo problemas al enfrentarme con la memoria, es muy dolorosa, entonces hay fotos que yo sé que tengo en negativo, pero que no amplío. Por ejemplo, es la última foto que yo tomé en Chile, que es La Moneda bombardeada.

Después del bombardeo del 11 de septiembre, el centro de Santiago permaneció cerrado. No se podía entrar ni salir, no recuerdo cuántos días. El primer día que se autorizó libre circulación, partí con mi hijo de cinco años y como padre “ejemplar” le mostré La Moneda. Solo podían tomar fotos aquellos autorizados y acreditados por los militares. Llevar una cámara era motivo para ser delatado por cualquiera. Llevé una cámara debajo de la chaqueta y otro objetivo en el bolsillo. Tomé pocas fotos y muy rápido me fui del lugar.

Fue solo años más tarde, ya desde Europa, cuando Luis comenzó a recuperar sus negativos, esa reserva de luz cobijada en sus materiales, y a rearmar su archivo:

Pasa mucho tiempo, muchos años, hasta que yo me puedo enfrentar a ese negativo y hacer una ampliación. No me podía enfrentar al momento de ampliarla… Quizá pasaron diez años hasta que pude ampliar el negativo, incluso al principio no me resultaba, me quedaba mal la copia, como si se negara la foto a aparecer…

La imagen fotográfica, de manera implícita, ocultaba una serie de misteriosas decisiones que el fotógrafo había tenido que tomar: decidir registrar, decidir proteger y decidir, cuando fuese posible, ampliar y revelar. Para mi imaginación antropológica, estas decisiones aparecían con más y más fuerza en continuidad radical e isomórfica con las decisiones que a mí, como etnógrafo, me llevaron finalmente a escribir este texto. El impulso de conversar con Poirot a partir de una coincidencia y registrar mi conversación, sin un claro proyecto de encargo explícito que gatillase este trabajo, ha sido sucedido por un trabajo de cuidado del registro, del texto, del modo íntimo y a veces doloroso a través del cual me relaciono con mi propia biografía y con las ausencias presentes de mi país. Pero mis decisiones no terminaban evidentemente en el decidir cuidar y proteger mi propio trabajo, sino que, en modo isomórfico al trabajo del fotógrafo, mi ser etnógrafo tenía que decidir sobre el material que podía ser revelado y “ampliado” en el texto, mucho más tarde. La escritura etnográfica -y su posibilidad de generar evidencia de un registro- también implicaba este proceso que sostenía el archivo de Poirot y demandaba que el mismo texto producido fuese materia revelada y ampliada a partir de decisiones situadas, muchas de ellas tomadas en un espacio que escapaba a la posible explicación formal de un argumento académico.

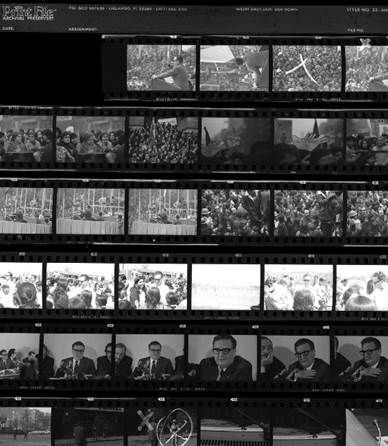

Esta reconstrucción creativa del archivo, construida a partir de registrar y proteger el material registrado, fue descrita por Luis en uno de los documentales que acompañaba la exposición del Bellas Artes -producidos por María de la Luz Hurtado y Marcelo Porta- de la siguiente manera5:

Así empecé a rearmar mi archivo, los abrí, traté de limpiarlos, algunos llegaban en mal estado porque habían estado guardados en malas condiciones, y no amplié, pero me fueron acompañando, siempre, por diez años, en Barcelona, a Chile, siempre, no me separé más de esos negativos… aquí los tengo cerca mío, en el clóset que está en mi dormitorio, en la parte de arriba, están mis negativos importantes […]. Yo siento que son parte de mi cuerpo…

La imagen de La Moneda bombardeada, hoy plasmada en este trabajo, es copia de un negativo del cuerpo fotográfico de Poirot -que excede los límites de su cuerpo biológico- que él mismo ha protegido durante casi cinco décadas de su vida y que necesitó para sobrevivir de la colaboración activa, coraje, solidaridad y voluntad de muchas personas: Luis, su hermano, familiares y amigos, secretarias de la embajada y tantos otros, además del trabajo de un sinfín de materiales: su máquina fotográfica, la película, máquinas estatales, valijas diplomáticas, teléfonos, carteros, aviones entre Chile y Francia. Y en el caso de las imágenes que aparecen hoy frente a tus ojos de lector, ellas necesitaron de mi propio trabajo activo como etnógrafo nómade, mis propias decisiones de registro, protección y ampliación6. La imagen de la moneda bombardeada evidencia secretamente no solo toda esta trama de protección y cuidado relacional a través de la cual pudieron viajar los negativos -frágiles frente a la violencia desatada de la dictadura-, sino también, y en manera más explícita y un modo indexical, los efectos materiales destructivos del golpe de Estado chileno durante los días posteriores al bombardeo militar. La amenaza permanente de la destrucción del registro -y su materialidad- implicaba, en efecto, que el tipo de evidencia fotográfica que finalmente llegaba a expresarse como sugerencia en su ser expuesto demandase el constante trabajo de protección.

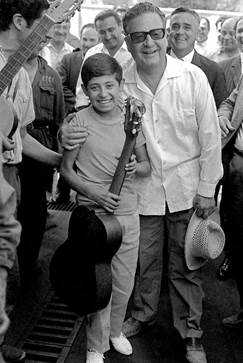

De hecho, la imagen frente a la cual estás ahora expuesto, hoy plasmada en este trabajo como fruto de una decisión del etnógrafo afectado, es copia de un negativo del cuerpo fotográfico de Poirot, que Luis ha protegido y cuidado durante casi cinco décadas de su vida. Fue tomada en la maestranza de lo que era la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, donde se reparaban los buses. El niño con guitarra es hijo de un trabajador de esa empresa estatal durante una visita que realizó Salvador Allende -en la foto sonriendo y con sus zapatos empolvados- en la campaña electoral de enero de 1970. Es uno de los negativos que Luis más tardó en ampliar a través de ese proceso largo y doloroso que implicaba enfrentarse a ellos:

Es difícil cuando tengo que revisar el archivo porque estoy buscando a alguien; es doloroso porque me aparecen muchos muertos y no es fácil. A veces, hay días en que no puedo seguir y tengo que parar porque es demasiado fuerte, demasiado viva la presencia que hay ahí.

Para Poirot, su propio archivo fotográfico no aparecía como una colección de representaciones de un pasado cronológico que había quedado atrás, sino más bien constituía una memoria viva y anárquica poblada de presencias ausentes7:

Un día, Fernanda, mi mujer, me dijo: “Hay que introducir un orden” y trató de ordenarme y yo le dije, eso no sirve, la memoria no tiene cronología ni orden, es absolutamente anárquica, tú te acuerdas de algo de hace veinte años atrás y al mismo tiempo algo de ayer; el archivo es un archivo vivo, se va moviendo, de repente redescubro ciertas cosas […]. Mi archivo es una memoria viva porque también yo me encuentro cosas que no me acuerdo lo que tengo y aparecen personajes que no me acordaba que tenía, o que había buscado antes y se habían escondido y no los encontraba y ese día los encuentro. El archivo es eso, yo no puedo tener una cronología, eso es mentira, esto tiene que estar entremezclado, y de repente tienen que encontrarse imágenes de hace tiempo con una de ahora y ahora dialogan […]. Una foto sola a mí no me sirve de nada, es como un hallazgo individual, es como hablar con signos de exclamación, yo tengo que formar oraciones, frases, relatos, una foto aislada sola es una anécdota, yo tengo que armar unidades, y primero esas unidades se tienen que hablar dentro de mí, y yo no sé cuánto tiempo pasa, cuándo se va a producir todo eso […]. Y así surgen las exposiciones, muchas veces surgen de esos encuentros de esos negativos antiguos con los de ahora que se hablan y tienen algo que decir…

Las imágenes del archivo de Poirot son parte de un flujo de múltiples temporalidades y, en ellas, habita la presencia de personas y momentos ausentes que se van relacionando y encontrando con otras imágenes, personas y momentos en maneras insospechadas, más allá de un orden cronológico y más allá de un proyecto lógico gobernado por el autor del registro. De hecho, las imágenes del archivo presiden sobre el pensamiento de Poirot y sobre mi mismo pensar como etnógrafo, en la medida en que las relaciones que se establecen entre presencias ausentes no aparecen, en ninguna manera, en el dominio de la claridad conceptual o lógica de quienes han tomado las decisiones del registro8. Se podría además imaginar que este mismo texto etnográfico aparece como una prolongación del archivo, a través del ejercicio artesanal de ensamblaje de imágenes que me han afectado en modo sensible como etnógrafo: las imágenes reensambladas aquí se tratan de un bricolage de puncta -en singular, punctum-, para usar un término acuñado por Roland Barthes (1981) al referirse a aquello de la imagen que nos golpea de inmediato con la potencia efectiva del esto-ha-sido. El archivo de Poirot me sugería, además, que aquello que había-sido en realidad nunca había dejado de ser ni de esconder la posibilidad de aparecer inesperadamente como una sugerencia dentro de un tiempo, como decía Luis, anárquico.

¿Casi cincuenta años más tarde?

Hace menos de un año, en octubre de 2019, Luis Poirot volvió a fotografiar las manifestaciones sociales del así llamado “estallido social” chileno, cuando las calles del país fueron pobladas por ciudadanos y ciudadanas que protestaban en contra de un Estado regido por la constitución ideada en la dictadura, caracterizada por una extrema debilidad estatal, un libre mercado radical y una defensa exhaustiva -y militarizada- de la propiedad privada como valor supremo, configuración de poderes que posibilitó el desarrollo de una de las desigualdades más abismantes de la región. Entre los varios actores y múltiples fuerzas de protesta que surgieron en las calles, millones de mujeres expresaron el deseo ferviente de protestar “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, para decirlo con el moto principal del movimiento.

En pleno estallido social y a casi dos años de nuestro primer encuentro, vuelvo a contactar a Luis, motivado por un impulso, nunca por un encargo, quien me recibe otra vez y con la misma parsimoniosa generosidad en el living de su casa, donde muy emocionado me cuenta cómo las imágenes aparecidas en las calles proponían “otro país, otra sociedad, otro mundo”. Estas imágenes, comencé a comprender, alimentaban en maneras anárquicas el archivo vivo de Poirot, generaban nuevas relaciones y encuentros entre ellas y posibilitaban -aunque entonces yo mismo no lo sabía- mi propia participación dentro de ese archivo vivo, como una especie de curador del orden de aparición de esas imágenes en este mismo texto. De hecho, yo no sabía que el niño con guitarra que aparecía en la foto anterior con Salvador Allende, fotografía registrada a principios de los setenta, podría resonar tan fuertemente y dialogar (¡sin palabras!) de una manera tan sugerente en mí con la imagen de otras guitarras colectivas; guitarras que, dentro del tiempo cronológico, solo aparecerían casi cincuenta años después de la toma de la foto en la maestranza de lo que era la Empresa de Transportes Colectivos del Estado.

La foto de estas guitarras elevadas fue tomada por Luis durante el estallido del 2019,

cuando se juntaron muchas guitarras en la puerta de la Biblioteca Nacional y tocaron las canciones de Víctor Jara. Yo estaba sacando fotos. No pude evitar que me salieran las lágrimas, tuve que dejar de fotografiar por un momento. Víctor estaba vivo, estaba ahí en ese lugar. Me dio alegría, mi llanto era de emoción, felicidad. Ahí estaba en las guitarras, en las voces de la gente que no lo conoció y no lo olvida.

Personalmente, no conocí a Víctor, pero tampoco lo olvido, y la aparición de esas guitarras elevadas comenzaba a sugerir una presencia de su ausencia que aminoraba el dolor del encuentro con la presencia de la ausencia implícita en las primeras fotos que aparecen en este texto. Este encuentro fortuito de guitarras endulzaba, con cierto frescor, esa boca amarga de mi ser testigo (del testigo) del terrorismo de Estado. Como etnógrafo, comenzaba a experimentar la transformación de mi cuerpo etnográfico a partir del encuentro con el cuerpo fotográfico anárquico: aquella necesidad de registrar ese momento singular y doloroso de la exposición, impulsado por la coincidencia del caminar entre universidad y museo, ahora vivía otra afectación: la de sentir la protección que el mismo archivo me ofrecía en su inesperada constelación de guitarras. Esta experiencia no era simplemente una experiencia creativa, sino que estaba fundada en el registro de un evento que sucedía a través de una temporalidad múltiple (Desjarlais 2018; Taussig 2011). En un modo misteriosamente espontáneo, de hecho, en esas protestas del 2019 los manifestantes entonaron muchas de las canciones del dramaturgo y cantautor chileno Víctor Jara, asesinado en dictadura, a quien Luis Poirot conoció y fotografió a principios de los años setenta, cuando los unía la pasión por el teatro.

Así, una tercera guitarra anárquica y un segundo niño eran sugeridos por y en esta historia de secretos de luz, al revelar la singularidad de momentos vivos que excedían la posibilidad de ser nombrados desde el discurso de la formulación conceptual. De hecho, en este proceso de creación de un bricolage de puncta, el tiempo y el espacio se generaban y articulaban en maneras insospechadas (Nancy 2008), y abrían o señalaban una dimensión fuertemente relacional y transformativa, una dimensión de sentido (Pakman 2014). Mientras me acercaba al trabajo de Poirot, guiado por sus propias palabras y relatos, comprendí que tanto su trabajo como fotógrafo como mi propio trabajo como etnógrafo no podían ser entendidos solamente como la creación de una evidencia lineal, una memoria que simplemente fijaba momentos en un tiempo cronológico pasado. Tanto su cuerpo fotográfico como mi cuerpo etnográfico creaban una especie de tercer archivo que no era ni el primero (el fotográfico) ni el segundo (el etnográfico), sino una relación de sugerencias que trabajaban para mantener vivas presencias ausentes. Como Poirot me señaló en el living de su casa, este ejercicio correspondía a “un acto de lucidez que comprende la memoria no como nostalgia”, sino como una guerra contra el olvido y contra quienes quieren imponer las fuerzas hegemónicas que intentan imponer solo un mundo posible:

Yo hago una memoria lúcida, y tiene que ver también en que yo trabajo con película o papel fotográfico, porque lo digital desaparece, es un material que se deteriora, entonces sabemos que el papel fotográfico dura más de 150 años y que el negativo dura mucho y que no se va a perder, también tiene que ver con la consecuencia con los materiales que yo uso.

Si el trabajo de Poirot cobraba sentido y estaba motivado por la necesidad de proteger la frágil presencia de la ausencia y, de esta manera, proponerse como memoria lúcida, la coherencia técnica de ese trabajo era usar herramientas que asegurasen la permanencia de sus fotos. Los negativos permanecen y las copias en papel también, y algunos negativos de su archivo ya tienen casi sesenta años sin deteriorarse. La materialidad del negativo y el papel, partes constitutivas del cuerpo fotográfico de Poirot habitado por la presencia de la ausencia, había estado presente desde el primer instante de la aparición de su archivo frente a mis ojos, esa tarde de noviembre del 2017 en el Bellas Artes.

Dos años más tarde, en las últimas manifestaciones del 2019, Luis Poirot fue muy probablemente uno de los pocos fotógrafos con cámara de película. La película es el negativo que se guarda y permanece durante años, y esa permanencia contrasta con lo incierto de la permanencia efímera de lo digital y sus sistemas de lectura en permanente cambio, que pueden llegar al momento de tener un archivo mudo, imposible de leer o comunicar. De hecho, una de las diferencias entre las manifestaciones de los setenta y las manifestaciones de 2019 en Chile fue que estas últimas fueron masivamente registradas por ciudadanos comunes y corrientes a través de las cámaras de sus teléfonos celulares. Sin embargo, la cámara de película seguía siendo más peligrosa -para el orden del Estado- que las cámaras de los teléfonos celulares, quizá por su capacidad de permanencia en el tiempo. El teléfono tiene la ventaja de su rapidez de trasmisión, pero su conservación es eminentemente frágil y lo es también la actitud de quien lo utiliza, rápida pero fugaz.

La memoria lúcida soportada por los materiales específicos del cuerpo fotográfico de Poirot, que en palabras de Luis “ilumina esa zona oscura en nuestra historia”, aparecía entonces como una memoria abierta por fuera del tiempo cronológico, que convocaba y coexistía con las ausencias presentes que habitan la riqueza tonal de las imágenes reveladas desde y por los negativos, incluida la presencia de Poirot mismo:

Algo de mi energía queda traspasada al papel, esa presencia queda en el papel y, cuando lo miras, está mi presencia en el papel…

Pero esta memoria lúcida, al mismo tiempo de exponernos y estar expuesta a múltiples presencias de la ausencia que se encuentran en maneras insospechadas, necesita ser protegida, sin miedo, de las fuerzas destructivas de la policía que intenta imponer solo un orden y un mundo posible; de hecho, este cuerpo fotográfico necesita ser protegido con la misma tenacidad, creatividad y perseverancia de la Primera Línea, aquella línea de protestantes que, con escudos antibalines y antiparras que les protegían los ojos de los disparos de la policía, cuidaban a los manifestantes que buscaban generar mundos distintos y un nuevo Chile. La policía, en este sentido, tiene que ser entendida no solo en manera literal -como aquella fuerza concreta del orden que dispara contra la manifestación-, sino también, siguiendo a Jacques Rancière (1996), como

un orden de los cuerpos que define las divisiones entre los modos del hacer, los modos del ser y los modos del decir, que hace que tales cuerpos sean asignados por su nombre a tal lugar y a tal tarea; es un orden de lo visible y lo decible que hace que tal actividad sea visible y que tal otra no lo sea, que tal palabra sea entendida como perteneciente al discurso y tal otra al ruido. (44-45)

Rescatar el archivo de Poirot implicaba entonces rescatarlo no solo de la posibilidad concreta de su propia destrucción, sino también de un orden que definía lo visible y lo decible. Orden policial que siguió operando durante las manifestaciones del estallido social, en donde la policía, aquella concretamente armada, y en su afán de generar un orden estético unívoco, tuvo como mira prioritaria disparar contra los ojos de los fotógrafos. En las manifestaciones del estallido, Luis me contaba:

están disparando a los fotógrafos, eso lo comprobamos. Hay mucha agresión a los fotógrafos; cuando ven a un fotógrafo con cámara, generalmente le tiran balines. Al muchacho que quedó ciego, estaba sacando fotos.

El muchacho que quedó ciego, Gustavo Gatica, estudiante de psicología de 21 años, fue herido en sus dos ojos por balines de la policía chilena el 8 de noviembre de 2019, en algún momento entre las 18:07 y las 18:27 horas. Gustavo Gatica es uno de los casos más graves entre los más de doscientos de lesiones oculares ocurridos en el estallido9. La represión del estallido intentó fuertemente silenciar a los fotógrafos y no a la televisión, porque esta última entregaba la verdad oficial de las autoridades; en cambio, el fotógrafo, sus ojos, su cámara, su registro, sus materiales, eran algo que el Estado no podía controlar: o, para decirlo con palabras de Marisol de la Cadena, “el Estado se mueve con representación; el Estado es representación, o como es representación, no quiere dejar evidencia de lo que es, entonces cancela la evidencia de lo que es” (comunicación personal, julio de 2020). Es probable que la policía viese a la cámara con teleobjetivo como un arma y a su portador el enemigo a abatir, casi en un reflejo automático, práctica represiva que las mismas imágenes plasmadas en las murallas de las calles denuncian con la fuerza de una fantasmografía urbana:

De hecho, el mismo Poirot se exponía a esta peligrosidad en pleno estallido:

A mí, tres veces me ha tocado ya que han caído cerca mío bombas lacrimógenas y no puedo abrir los ojos, no puedo ver, me cuesta respirar, yo soy operado del corazón además, y los muchachos que están cerca mío son los que me protegen de los carabineros, me rodean, forman una cortina humana, luego me lavan los ojos, me dan agua con bicarbonato, me ponen pañuelos y finalmente me sacan de la situación, es una cosa tremendamente solidaria y yo nunca me he sentido tan protegido, es muy emocionante, esa cosa fraternal, solidaria, que Chile tenía y que se había perdido con la dictadura, entonces se recuperó. La manifestación del viernes pasado de las mujeres era de una fuerza tremenda…

En este caso, Luis evidentemente no se refería a la fuerza tremenda de los negativos de su cuerpo fotográfico que sostienen este texto, sino a la fuerza con la que, en las protestas feministas del estallido social, había surgido una canción y coreografía rápidamente viralizada, desde Valparaíso hacia el mundo en un modo sin precedentes, como himno feminista mundial que denunciaba que

El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador.

El cuerpo fotográfico de Poirot, sus cámaras, negativos, su propio cuerpo sobreviviente a dictaduras, infartos y cirugías, en un modo similar a la lírica feminista que circulaba planetariamente, había podido, sin embargo, resistir al orden policial e indicar insistentemente un secreto de luz abierto que excedía la posibilidad de ser explicado a través de la representación. Este secreto de luz era fruto de un arduo trabajo que implicaba registrar, proteger, revelar y sugerir, e inesperadamente incluir en esta secuencia, el propio trabajo de mi ser etnógrafo-antropólogo expuesto al archivo vivo, movido por la urgencia vital de registrar la presencia de la ausencia.

La secreta luz de la evidencia: hacia una antropología expuesta

Entonces, volvamos a abordar explícitamente el llamado de este número especial e intentemos ahora responder: ¿qué tipo de evidencia genera este cuerpo fotográfico soportado en negativos cargados de un exceso de presencia? Cuando María de la Luz Hurtado, la investigadora y teórica del teatro curadora de la exposición ¿Dónde está la fotografía?, le pregunta a Poirot en uno de los cuatro documentales exhibidos en el Bellas Artes “¿Qué te pasa con el negativo?”, Poirot responde:

Es una partitura donde están insinuadas todas las posibilidades de una copia, yo no hago contacto, yo veo la mesa de luz, porque ahí está toda la información posible que me da todas las posibilidades de hacer una copia… se parece al músico cuando lee las partituras y le suena la sinfonía.

Recordemos acá que el inventor del negativo fotográfico, el británico William Henry Fox Talbot, denominó a su inventopalabras de luz; palabras que, a la luz de la mesa de luz de Poirot, aparecen en todo su esplendor musical, inasible, cargado de potencialidad, siempre mostrando un exceso, insinuando una presencia, cuyos secretos nos exponen otra vez e irremediablemente al ser con otros. El negativo guarda, cuida, mantiene el registro vivo de una presencia de una ausencia que vuelve, reaparece, en el momento de la ampliación. Enfrentar al negativo, de esta manera, no se trata simplemente de relacionarse con una representación de un pasado clausurado que ya no está; no se trata, de hecho, de simplemente considerar el negativo como la captura aparentemente irreductible de aquello que solo ocurrióuna vez. Como evidencia, el negativo no puede ser considerado solo en su versión indexical, es decir, como una emanación literal del referente ausente que lo deja en evidencia y nos golpea de inmediato con la potencia efectiva del esto-ha-sido (Barthes 1981). Aquellas imágenes que encontré en la exposición, dicho de otro modo, no referían simplemente a una captura de momentos pasados, drástica y tajantemente ausentes. Esta lógica de la representación que considera la fotografía como un elemento de captura, o simplemente como “el registro de una emanación -ondas de luz reflejadas sobre los objetos-” (Sontag 1977, 154), solo en parte daría cuenta de la materialidad del negativo, definido en un modo sensual por la presencia vívida que lo habitaba (Pakman 2014), más que por la ausencia clausurada de aquello que representaba. El negativo -o, más bien, ese archivo de negativos que soportaba la exposición viva de una memoria anárquica- no aparecía solo como la garantía estable del objeto ausente, sino ofrecía a Luis y, a través de Luis, a mí mismo como ser expuesto, la capacidad de entrar en el estado suspendido de la ausencia como presencia. Como soporte material del registro y del archivo, sin duda, los negativos hacían posible la ampliación de una representación de un pasado, pero al mismo tiempo hacían posible aparecer una presencia ausente que en su exceso me tocaba y me exponía a la ausencia como presencia. De hecho, para Poirot, enfrentar el negativo implicaba exponerse a la mucha presencia de aquellos ausentes, los muertos, a presencias, como me dijo Luis, que “están en el espacio y yo los convoco, los traigo […] y algunos no quieren venir… Me cuesta, siento una energía que no quieren”.

***

En su clásico texto “Dos versiones de lo imaginario”, Maurice Blanchot (1992) de alguna manera inauguraba la posibilidad de pensar estas ausencias presentes más allá de la representación y más allá de cualquier teoría indexical de la fotografía:

Lo que hemos llamado las dos versiones de lo imaginario, ese hecho por el que la imagen si bien puede ayudarnos a recuperar idealmente la cosa y es entonces su negación vivificante; puede al mismo tiempo en el nivel al que nos arrastra la pesadez que le es propia remitirnos constantemente, no ya a la cosa ausente, sino a la ausencia como presencia, al doble neutro del objeto en quien la pertenencia al mundo se ha disipado: esta duplicidad no es tal que se la pueda pacificar por un “o esto o lo otro”, capaz que autorice una elección y puede suprimir en la elección la ambigüedad que la hace posible. Esta duplicidad misma remite a un doble sentido cada vez más inicial. (252)

El enfrentamiento con -o el estar expuesto frente al- negativo excede esta primera versión indexical de lo imaginario, que hace referencia al ausente negándolo precisamente con una imagen y propone además la posibilidad de un encuentro con el “doble neutro del objeto en quien la pertenencia al mundo se ha disipado”, donde uno encuentra seres expuestos y arrojados a los espacios ambiguos de la imaginación fotográfica. Como ya ha sugerido Louis Kaplan (2010), el trabajo del filósofo Jean Luc Nancy (2000, 2003, 2005) encuentra sus semillas en el trabajo de Blanchot y sus escritos sobre la imagen, entendida como un nombre para indicar el afuera. Para superar la aproximación representacionista sobre la imagen, Nancy ha propuesto un enfoque expositivo que desafía lo indexical al cuestionar su lógica de identidad, identificación y representación a través de resaltar en cambio dinámicas de exposición, expropiación y alteridad. De esta manera, la imagen fotográfica no solo representa, sino que nos expone a la exterioridad propia de la existencia y nuestro ser-con-otros al relacionarse simultáneamente con la comunidad y la alteridad y al exponernos a la alteridad de la comunidad. O parafraseando a Nancy en su ensayo “Nos-otros”, publicado en el catálogo de la exposición fotográfica Nos Otros: identidad y alteridad (2003):

El secreto de la fotografía, el claro misterio de su ser perdido y extraviado, es su vuelo hacia lo extraño en el medio de lo que nos es familiar. La foto captura lo familiar, e inmediatamente, instantáneamente, se extravía en la extrañeza. Al capturar su propio extravío, dirige lo que captura al extravío. (106, citado en Kaplan 2010, 54)

Es quizá esta la sensación de extravío y, al mismo tiempo, de compañía y protección, con la que salí del museo de Bellas Artes esa tarde de noviembre de 2017. Al tiempo que me mostraban un hallazgo, las imágenes del archivo de Poirot lo ocultaban, abriendo -con la sutileza de un secreto de luz- un lugar comunitario más allá de las palabras, una comprensión de la evidencia que guardaba “una reserva secreta o esencial: la reserva misma de la luz misma, que es su procedencia [d’où elle provient]” (Nancy 2001, 42). Esa reserva de la luz misma seguía expresándose entonces en las imágenes de las múltiples manifestaciones que Poirot había logrado fotografiar a principio de los setenta y que me habían afectado inesperadamente esa tarde de noviembre de 2017, y vuelto a afectar dos años más tarde en pleno estallido social.

A la luz de mi encuentro con el cuerpo fotográfico de Poirot, entonces, yo quisiera preguntarme: ¿es posible imaginar que las conexiones que establecen los antropólogos con los mundos a los que se expone no sean, impajaritablemente, conexiones conceptuales? O dicho en manera afirmativa, ¿cómo podríamos pensar un ejercicio antropológico interesado en dar cuenta y habitar modos de encuentro entre mundos que, al tocarse, exceden lo conceptual? O para decirlo en resonancia con la pregunta que me interesa responder en este trabajo, ¿es posible pensar la evidencia no solo como un índice de un mundo que, en el mejor de los casos, nos abre y transforma el propio, sino también como una suerte de secreto de luz frente al cual quedamos, inexorablemente, expuestos? Estas son algunas de las preguntas que mostraron todo su esplendor y urgencia existencial en mi encuentro con el archivo fotográfico de Poirot y sus materiales. De hecho, el encuentro con las imágenes del archivo me ha llevado a habitar el profundo vértigo de la memoria y me ha permitido darme cuenta una vez más que, como ha sugerido Desjarlais (2018), “la vida cotidiana es, ella misma, muchísimo más compleja y fantasmagórica de lo que alguna vez pensamos” (20).

De hecho, el encuentro con el archivo vivo de Poirot, en cierto sentido, me expuso a la posibilidad anárquica y misteriosa de ser parte experiencial de él y, de esta manera, a la posibilidad de escribir un texto que es producto del azar, de muchas historias y de muchas presencias ausentes que no admiten ser transformadas en “datos” antropológicos (Taussig 2011). En vez de datos, el archivo ofrece sugerencias, nacidas del arduo ejercicio de registrar, proteger y revelar. En vez de datos, el archivo, del cual este texto es misteriosamente parte resonante, ofrecía secretos de luz que, al iluminar la coexistencia de temporalidades y presencias ausentes, se mostraba reacio a ofrecer un modo analítico conceptual, protegiéndome de esta manera de cierto tipo de esterilización de la experiencia vivida, muchas veces producida por la misma disciplina antropológica (Taussig 2011). Efectivamente, en cuanto secretos de luz, las imágenes de este encuentro excedían las categorías mismas y, en ese exceso, me protegían también del análisis racional al invitarme no solamente a callar, afectado por ausencias presentes, sino también a imaginar una antropología expuesta, no tan interesada en el análisis y la explicación conceptual, sino más bien interesada en abrir espacios sugestivos de coexistencia con ausencias presentes que nos invitan a habitar el estremecimiento del silencio. En este sentido, el encuentro con el archivo de Poirot excedía el campo epistémico de una antropología interesada en redescribir realidades y me situaba con las herramientas rudimentarias y aun por diseñar de una antropología totalmente expuesta: expuesta a aquello que escapaba al análisis conceptual; expuesta hacia una exterioridad, siempre abierta a ser-con-otros (Nancy 2004). O dicho de otro modo: las ausencias como presencia, inherentes al cuerpo fotográfico de Poirot, susurraban en maneras misteriosas, una vez más, los versos del amigo poeta de Luis, Enrique Lihn, cuando afirmaba que “somos las víctimas de una falsa ciencia, los practicantes de una superstición: la palabra”.