Evolución

En las décadas de los sesenta y setenta, durante el régimen indisoluble del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Estado mexicano continuó la tarea de llevar a cabo sus promesas de modernización en las diferentes regiones del país. En el occidente, en el municipio de Tuxpan, se formó la Comisión para el Desarrollo del Sur de Jalisco, liderada por José Guadalupe Zuno Arce. La comisión aportó pavimentación y luz eléctrica a la región, así como una serie de infraestructuras, entre ellas, el Centro Experimental Clavellinas de acuicultura. La comisión se disolvió, pero los Gobiernos posteriores retomaron parte de los espacios para la producción acuícola. Años antes de la llegada de Zuno Arce, señores de “la viejada” -ancianos indígenas nahuas investidos de sabiduría- habían visto bajar del cerro Cihuapilli, al sureste de Tuxpan, a un señor con una carretilla cubierta de peces. Mi amigo Arturo Rocha, mejor conocido como “Archi”, ingeniero en sistemas y trabajador del Ayuntamiento de Tuxpan, me cuenta que esos peces sobre la carretilla son peces ciegos y que su ceguera es producto de la evolución. En la actualidad, ya no se ve a personas bajar del cerro con peces. Ahora, los peces ciegos viven en las cuevas dentro del cerro, adaptados a su entorno de oscuridad.

La evolución forma parte de las visiones de una modernidad fundada en la modificación biológica para el cambio activo de la vida humana y no humana. En lo que sigue, me interesa indagar sobre la capacidad evolutiva de los peces en el sur de Jalisco. Por un lado, a partir de su movilidad en relación con infraestructuras que, con el paso de los años, devinieron en ruinas y, por otro, de la oscuridad que aqueja a los peces dentro de las cuevas. Si bien la infraestructura no necesariamente indica luz -en muchos casos ocurre todo lo contrario-, la convención relacionada con esta materialidad es la del esplendor de una mejor calidad de vida. Así también, la ruina no refiere únicamente a la oscuridad, pues en diferentes situaciones de esta emergen posibilidades; no obstante, la convención asociada con ella es la de la obsolescencia o la de aquello que posee un estatus apagado. A partir de aquí, me interesa preguntar: ¿habrá una zona que comprenda la relación entre ambas formaciones o, mejor aún, que muestre su indeterminación?

***

Los peces ciegos en el ámbito biológico son nombrados “pez cueva” o cavefish en inglés. Ginny L. Adams, Brooks M. Burr y Melvin L. Warren (2020), biólogos y curadores de peces, consideran al pez cueva exclusivo de las aguas dulces del este de América del Norte (por el río Misisipi y el río Ohio). Reconocen seis géneros de este, nueve especies y numerosos linajes. Pero, a pesar de su compleja taxonomía, encuentran en los peces cueva un apellido en común: Amblyopsidae, que proviene de las raíces griegas ambly y opsis, y que significa “visión opaca o borrosa, en referencia a la visión poco desarrollada” (Adams, Burr y Warren 2020, 281; traducción propia). Para estos científicos, dentro de la biología predominan diferentes teorías de adaptación de los peces: la primera plantea que su descendencia se dio a través de antepasados preadaptados; la segunda relaciona su inmersión en las cuevas y en pantanos con una actividad accidental; y una tercera identifica a estos peces como pertenecientes a linajes moribundos que han encontrado en las cuevas un refugio. Mi amigo Archi estaría de acuerdo con estas teorías. Sin embargo, más que comprobar la presencia de peces ciegos en el cerro Cihuapilli, deseo adentrarme en el potencial que ofrece la teoría de Archi en el entorno regional.

¿Los peces se han quedado ciegos por las luces de la modernidad impulsada por la comisión? Una contradicción sugerente: cegados por las luces en la oscuridad. No es que vean mejor; sucedió lo contrario: una pérdida de la vista o cierre de los ojos en la oscuridad de la cueva. Son seres subterráneos que viven sin el sentido de la vista en un lugar oculto a la comunidad, pero que, al estar ciegos, irradian un aro de luminosidad que asombra y cautiva. Esta curiosa paradoja es lo que llamaré zona de penumbra.

La palabra penumbra proviene etimológicamente del latín paene, “casi”, y umbra, “sombra”. La penumbra es una región entre la luz y la oscuridad; su inconsistencia hace difícil identificar el dominio de una sobre la otra. La zona de penumbra suscita imágenes y teorías que desestabilizan lo aparentemente luminoso y lo completamente oscuro en relación con la modernidad y el progreso. Las ruinas y en general las infraestructuras son, en este sentido, emblemas de la penumbra.

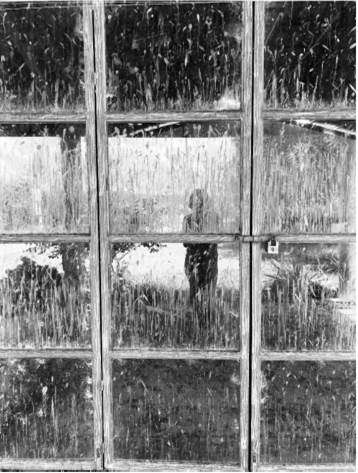

Como señaló Walter Benjamin ([1942] 2008), la zona de penumbra se materializa en momentos de peligro o de olvido. Puede ser recuperada para dar un salto de tigre de una época a otra, e interrumpir el continuum de la historia observando su decadencia y abandono (54-55). Para acercarnos a la desestabilización de la luminosidad total y la absoluta oscuridad, propongo considerar la zona de penumbra, junto con la imagen fotográfica, como una manera de aproximarse teórica y metodológicamente al trabajo etnográfico sobre el carácter inconsistente de los proyectos modernizadores en el occidente de México.

La Comisión del Sur y la llegada de los peces chinos

La Comisión para el Desarrollo del Sur de Jalisco tuvo dos etapas. La primera de 1965 a 1970 y la segunda de 1970 a 1976. El objetivo principal de la Comisión del Sur fue dotar de infraestructura a toda la región, que comprendía cerca de 43 municipios, con casas, puentes, red de carreteras, pista de aterrizaje, escuelas, luz eléctrica, agua potable, centros garrapaticidas y el Centro Experimental de Acuicultura Clavellinas. Su primer vocal ejecutivo fue José Guadalupe Zuno Arce, hijo de José Guadalupe Zuno Hernández, gobernador de Jalisco entre 1923 y 1926, y cuñado de Luis Echeverría, presidente de México en el periodo 1970-1976. La Comisión del Sur fue un ambicioso proyecto distinguido por un sello populista, cuyo interés fue formar un nuevo dominio de poder regional mediante redes de patronazgo (De la Peña 1993, 138). Con deseos de ascender al puesto que su padre alguna vez ocupó, Zuno Arce, como miembro destacado de la izquierda del PRI en Jalisco, forjó un movimiento de masas y convocó eventos de gran repercusión regional. Asimismo, instruyó a varios de sus trabajadores y trabajadoras, quienes más tarde se convirtieron en importantes políticos e intelectuales del Estado (De Vries 2002, 908).

Durante los tiempos de Zuno Arce, mi amigo Armando Carrillo observó que la carpa de Israel -o carpa común- y la carpa Koi nadaban en los ríos de Tuxpan. Se trata de peces desarrollados genéticamente en Japón y en China. Zuno Arce retomó aspectos de las políticas comunistas chinas posteriores al “Gran Salto Adelante” de Mao Tse-Tung. Los proyectos regionales de Zuno Arce fueron favorecidos por los deseos de su cuñado, Luis Echeverría, quien visionaba un internacionalismo más allá de la relación con Estados Unidos y buscó una reorientación económica y nuevos aliados.

La tilapia neoliberal

Después de 1976 el Centro Experimental de Acuicultura Clavellinas, creado por Zuno Arce en el ejido San Mamés, en Tuxpan, pasó a ser del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), que tenía una relación directa con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Jalisco (antes Seder).

Para llegar a Clavellinas, atravieso la hacienda y el ejido San Mamés. Observo los plantíos de jícama trabajados mayormente por mujeres; se ve que bromean con los hombres. Ni el paliacate ni la gorra las protegen del sol; del cañaveral veo salir a una mujer que parece haber ido al baño. Paso los plantíos de caña y llego a Clavellinas. El azul claro del cancel me parece conocido. Este azul fue el color favorito de Zuno Arce. Aunque él nunca me lo dijo, he distinguido que la mayoría de sus obras de infraestructura -su casa, su colonia, su zoológico y el uniforme de los trabajadores de Industrias del Pueblo1- son de ese color. El azul parece perderse entre el naranja del óxido del fierro (una textura del deterioro convencionalmente relacionada con las ruinas), pero aún se percibe bien.

Este centro es una infraestructura de la década de los setenta que ha ido incrementando su capacidad de almacenamiento y producción con la construcción de nuevos estanques, dejando en el abandono, al mismo tiempo, plantíos de cactus, cuartos, salones y establos. Don Jaime Ruvalcaba, el vigilante del lugar, me dice que el centro ya no se hace cargo de todo eso y que “están ahí porque están”.

Jaime observa mi obsesión con fotografiar ruinas mientras deslinda al actual Clavellinas de esos espacios. Pero ¿acaso no toda infraestructura se erige como ruina?, ¿cuáles son sus diferencias en la modernidad mexicana? y ¿de qué manera la penumbra en la que viven los peces ciegos es un punto de partida para entender esta inconsistencia?

Bajo Clavellinas yacen infraestructuras ruinosas: espacios abandonados con estructuras contemporáneas y espacios desvanecidos, readaptados en periodos políticos posteriores con nuevos métodos de producción. En este lugar aparece la capa del pasado industrial junto a la capa del presente neoliberal que desde inicios del siglo XXI proyectó una nueva idea de futuro, más liberal y menos proteccionista que la anterior. Una sobre la otra -o una al lado de la otra-, estas capas yuxtapuestas constituyen un emblema de la modernidad. La zona de penumbra se moviliza a través del tiempo; en ella el pasado y el futuro están irremediablemente conectados.

En Jalisco existen ocho centros de fomento acuícola y la tilapia es el pez que más se distribuye y comercializa. Raúl Estrada, maestro en gestión directiva y actual encargado del Centro Experimental, me contó que en 1997, una vez que México dejó el modelo económico de sustitución de importaciones y apostó por el libre mercado con mayor iniciativa privada, el Inifap firmó un convenio con la Sader para ampliar la infraestructura del centro y habilitar seis estanques. En los años 2007 y 2008 se construyó otra área de cuatro estanques largos y un sistema de recirculación para obtener una producción de 25 000 crías de tilapia en 25 000 metros cúbicos.

El fomento de la tilapia comenzó en el año 2000. Raúl recuerda que en aquel tiempo él trabajaba en el Centro Acuícola Las Peñas, de Huejúcar, en la región norte de Jalisco, y las personas rechazaban el pez. No lo querían porque pensaban que, al tenerlo en sus estanques y bebederos, sus vacas morirían. A Raúl le costó trabajo convencer a las personas de que criaran y consumieran la tilapia. No pensó que le tuvieran miedo al pez, que en la actualidad es considerado el segundo producto de mayor consumo y distribución en el mundo, según me explica.

Cada año Clavellinas produce 2 millones de tilapias distribuidas en las granjas acuícolas de la región, con un costo de 25 centavos por pez. Esta producción en masa, con una carga de vigor híbrido para su mejora genética, muestra que se trata de una situación bastante planificada, muy distinta a la del pez ciego del cual Archi me hablaba. Si la industria de la tilapia es un referente de planeación y fomento acuícola regional, el pez ciego sería el excedente no planeado de esa evolución. Lo curioso es que, a pesar de ello, la tilapia provoca temor y asombro como el pez ciego.

A propósito de los acuíferos, Andrea Ballestero señaló que se trata de entidades cuya separación material de un fondo no es del todo intuitiva, porque los acuíferos mismos pueden ser el suelo (2019, 25). Tal vez, algo similar suceda con la tilapia, cuya evolución ha implicado la formación de ruinas y espacios abandonados, tan oscuros y apagados como las cuevas que los peces ciegos habitan. Esto permite pensar que la tilapia y los peces ciegos no son tan diferentes como parece, en cuanto ambos producen oscuridades.

Reflexión final

Dentro del proceso evolutivo de los peces en el sur de Jalisco se encuentra la zona de penumbra. Se trata de una imagen que presenta la relación inconsistente entre ruinas e infraestructura. La penumbra caracteriza la fotografía monocromática, pero no se limita al blanco y negro; también se expresa en el azul que se ha hecho borroso por el óxido del cancel, es decir, apunta a recomposiciones de procesos materiales distintos. Como el obturador de la cámara, que requiere de luz en la oscuridad para ejecutar su acción, así la penumbra requiere de luz y de oscuridad para emerger en el devenir del progreso mexicano. En la zona de penumbra, las ruinas industriales y las infraestructuras se cruzan entre capas materiales que soportan pasados y futuros, luces y oscuridades, sentidos de diferencia y semejanza. La penumbra revela una zona inconsistente que abre una oportunidad revolucionaria de interrumpir el continuum de la historia, pero también surge como forma de poder político para acercar y familiarizarnos con los peces, estas entidades cargadas de planificación e ideales de modernidad.