INTRODUCCIÓN

América Latina es una de las regiones del mundo con mayor desigualdad del ingreso (Alvaredo y Gasparini, 2015). De acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL (2016), el promedio de la desigualdad medida por el coeficiente de Gini en América Latina para el 2014 fue 0,491, siendo Uruguay y Venezuela los países con más baja desigualdad. Otros, como Colombia, Brasil, Guatemala y Honduras, son los que presentan más elevada desigualdad de la región. No obstante, la primera década del siglo xxi tuvo un comportamiento aceptable en términos de distribución del ingreso, con una reducción de la desigualdad en casi todos los países de la región (excepto en Costa Rica, México y República Dominicana) (CEPAL, 2015, 2016). En el caso de Colombia, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini se redujo en un 9% entre el 2002 y el 2015. Sin embargo, ha presentado altibajos, e incluso ha aumentado en ciertos años del periodo considerado (2003, 2008 y 2013) (véase la Gráfica 5).

Al interior de los países la desigualdad es el resultado de diferentes aspectos tales como la propiedad de la tierra y el capital, la concentración económica en ciertas ciudades, la capacidad institucional, la situación del mercado laboral (segmentación, informalidad, subempleo) y de los niveles de educación; asimismo, de la heterogeneidad estructural del aparato productivo, las brechas en remuneración (por sexo, raza y lugar de origen), la estructura impositiva que no contribuye a mejoras en la distribución (políticas tributarias regresivas, excesiva carga del impuesto al consumo), entre otros factores. Además de todo lo anterior, no sobra destacar en Colombia el gran efecto de la violencia, el conflicto armado y el desplazamiento forzado, lo cual ha generado grandes problemas de trampas de pobreza y aumentos en la desigualdad.

Un aspecto que resulta determinante a la hora de analizar la desigualdad del ingreso es la heterogeneidad espacial. Hay regiones que presentan mayores niveles de desigualdad, así como grandes diferencias entre los niveles de ingreso de las regiones. El objetivo de este artículo es analizar la desigualdad del ingreso en Colombia destacando las heterogeneidades y las brechas de ingreso por departamentos. El artículo se divide en seis secciones, además de esta introducción. En la primera se lleva a cabo una síntesis de la importancia de la dimensión espacial en el análisis distributivo, y se presenta la literatura que ha abordado el tema; en la segunda sección se indica la fuente de información, los indicadores de desigualdad utilizados, y se hace una breve referencia a las metodologías de descomposición de la desigualdad; en la siguiente se realiza una aproximación general de la desigualdad en Colombia, fijando la atención en la situación por departamentos; después, se realiza la descomposición del índice de Theil, destacando la contribución de las desigualdades interdepartamentales en el total de la desigualdad en Colombia; en la quinta parte se analiza la desigualdad de cada departamento al realizar una descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso; por último, se presentan las conclusiones del artículo.

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN ESPACIAL EN EL ANÁLISIS DE LA DESIGUALDAD

El desarrollo económico y social -contrario a ser un proceso de espontánea convergencia-, es espacialmente diferenciado, por lo que una de las fuentes de desigualdad en un país o región es la brecha que existe entre los territorios o áreas geográficas que lo integran. Asimismo, las características específicas que distinguen los niveles de desigualdad al interior de cada espacio geográfico suelen ser heterogéneas, por lo que los mismos factores inciden de manera diferente dependiendo de los rasgos económicos, sociales e institucionales del entorno considerado en el estudio de la desigualdad.

La desigualdad en el ingreso entre espacios geográficos suele ser más problemática que la desigualdad al interior de ellos, en tanto refleja segmentación y diferenciaciones en el nivel de vida, y acceso a bienes y servicios, lo que es una manifestación de situaciones de rezago y rupturas en el desarrollo económico. Sin embargo, dadas las múltiples posibilidades de entender la dimensión espacial (urbano-rural, departamentos, regiones geográficas, etc.), esas desigualdades podrán ser más o menos nocivas si se asocian a otros factores como, por ejemplo, los étnico-culturales, casos en los que lo espacial también refleja discriminación y segregación (Shorrocks y Wan, 2005). Elevados niveles de desigualdad espacial son indeseables por los efectos que tienen en la sociedad: restricciones al desarrollo y crecimiento económico, problemas de criminalidad y violencia, mayor polarización y menor cohesión social, dificultades en el sistema de salud, fragilidades institucionales y cuestionamientos al orden social (Atkinson, 2015).

La convergencia o divergencia en los procesos de desarrollo es un tema de amplio debate teórico y conceptual que se ha alimentado de la verificación empírica. De acuerdo con la hipótesis de la “U invertida” de Kuznets (1955), la desigualdad aumenta en periodos iniciales de desarrollo y crecimiento al concentrarse los beneficios sobre un grupo o sector económico. Una vez se alcanza un punto de máxima desigualdad, esta se reduce y luego se estabiliza en un nivel aceptable, debido a las transferencias productivas, de mano de obra e ingresos por un “efecto derrame”; por lo tanto, desde este enfoque, los elevados niveles de desigualdad regional serían una situación transitoria del proceso de desarrollo (Kuznets, 1955; Piketty, 2014).

Por otro lado, enfoques menos optimistas respecto a los procesos espontáneos de convergencia resaltan los problemas crónicos en la persistencia de las desigualdades regionales. En esa perspectiva, se encuentra el planteamiento de Myrdal (1959) del principio de causación circular y acumulativa, y la teoría de la dependencia latinoamericana (Cardoso y Faletto, 1976), la cual enfatiza en el sostenimiento de las desigualdades sociales y las asimetrías regionales en el subdesarrollo de la periferia. Recientemente, Piketty (2014), en su estudio sobre la desigualdad, critica el postulado de Kuznets y subraya que la reducción de la desigualdad durante la primera mitad del siglo xx, lejos de ser un proceso espontáneo, fue más bien el resultado de las guerras mundiales, las crisis económicas y la inestabilidad política; además, la evolución reciente de la desigualdad en el mundo muestra que “la curva de Kuznets está muerta y sepultada” (Piketty, 2015, p. 41).

La desigualdad regional o espacial ha sido una preocupación importante en el estudio del desarrollo económico y la economía del bienestar en países en desarrollo, lo que se evidencia con la gran cantidad de literatura que realiza estudios de caso con el fin de analizar su magnitud, explicar los factores asociados y proponer soluciones de política pública. Milanovic (2002) realiza un estudio para analizar la desigualdad del ingreso mundial entre países y dentro de países, y concluye que la persistencia de la desigualdad entre finales de la década de los ochenta e inicios de la de los noventa se debe al sostenimiento e, incluso, al aumento de las brechas en el ingreso entre países.

En el caso de países de América Latina, la desigualdad interregional explica, en promedio, el 8% de la desigualdad total, siendo Perú el país donde este componente tiene un mayor peso al explicar el 20,5%, una vez se divide al país en siete regiones geográficas; en el otro extremo están Ecuador (tres regiones) y Venezuela (seis regiones), países donde las brechas interregionales explican menos del 2% de la desigualdad (Gasparini, Cruces, Tornarolli y Marchionni, 2009). Por su parte, Milanovic y Yitzhaki (2002) encontraron que la heterogeneidad entre países asiáticos tiene mayor importancia en la desigualdad del ingreso en el continente que la desigualdad dentro de los países considerados.

Otros autores realizan estudios de caso específicos utilizando descomposiciones del índice de Theil y el coeficiente de Gini (ver sección siguiente), buscando estimar la importancia de la dimensión espacial en la desigualdad para diferentes países, entre los que se encuentran Brasil (Azzoni, 2001), Camerún (Araar, 2006), China (Li y Wei, 2010), Corea (Kim y Jeong, 2003), México (Rodríguez, Huesca y Camberos, 2011), Nepal (Paul, Thapa y Prennushi, 2012), y Reino Unido (Johnston, McKinney y Stark, 1996).

En el caso colombiano, la desigualdad del ingreso es elevada, sin embargo, hay departamentos con mayores niveles de desigualdad y otros que tienen niveles de desigualdad relativamente bajos, si se contrasta con el promedio nacional. La desigualdad al interior de los departamentos es contrastante, con coeficientes de Gini que van de 0,4284, hasta 0,6050; mientras que para el total nacional el Gini es de 0,5226, lo cual, comparado con el valor para otros países, es de los más altos de la región, e incluso del mundo1 (Banco Mundial, 2016; CEPAL, 2016). De acuerdo con los estudios de Bonilla (2011), y de Sánchez (2015), las desigualdades espaciales explican entre el 5% y el 16% del total de desigualdad, según sea el criterio de división del territorio.

En su estudio de la distribución del ingreso en Colombia durante el siglo XX, Londoño (1995) señala que la situación en ese periodo (entre la década de los treinta y la de los ochenta) parecía estar confirmando la hipótesis de la “U invertida” de Kuznets. Sin embargo, el secular aumento de la desigualdad en el total nacional y de la pobreza en áreas rurales que se presentó en la década de los noventa e inicios del siglo xxi, descartó la hipótesis de Kuznets para Colombia (Sánchez, 2005). Otro rasgo que ha caracterizado la evolución de la desigualdad en las últimas décadas en Colombia es el aumento de la polarización en el ingreso per cápita, lo que ha acentuado las desigualdades regionales y aumentado la divergencia interdepartamental (Bonet y Meisel, 2009). Meisel (2007) resalta las elevadas desigualdades regionales de Colombia, y el rezago de la región costera (atlántica y pacífica) que concentra gran parte de los problemas sociales, económicos y políticos, y donde la calidad de vida de la población y el desarrollo económico son considerablemente bajos si se contrasta con la región andina.

Respecto a los ejercicios de descomposición de la desigualdad para Colombia, se tiene el estudio pionero de Fields (1979) sobre descomposiciones de la desigualdad en las principales cuatro ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). En este se utiliza el coeficiente de Gini y la descomposición de la varianza, concluyendo que para la época, el 27% de la desigualdad entre esas ciudades se explica por el ingreso de los asalariados, el 42% por el ingreso laboral de los independientes, mientras que el restante 31% por el ingreso no laboral; además, la desigualdad entre ciudades no tiene relevancia en explicar la desigualdad agregada. Para la década de los noventa, en el estudio de Medina y Moreno (1995) se realiza una descomposición del coeficiente de Gini buscando explicar qué características personales y del hogar tienen mayor incidencia en el nivel de desigualdad, encontrando que el factor de mayor preponderancia en la desigualdad es el nivel educativo, así como los cambios en esta característica.

Este artículo se inserta en esta literatura que con distintas metodologías de descomposición ha buscado cuantificar la importancia de la dimensión espacial en la desigualdad en Colombia. Recientemente, se destacan otros estudios como los de Bonilla (2011), CEPAL (2015), Gasparini et al. (2009), Medina y Galván (2008), y el de Sánchez (2015).

FUENTE DE INFORMACIÓN Y MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD

Fuente de información

En la elaboración de este artículo se utilizaron los microdatos de las encuestas de hogares realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en Colombia, la Encuesta Continua de Hogares (ECH) (2002-2005), y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) (2008-2015). Se incluyó, además, la información de ingresos observados e imputados elaborada por el DANE en las bases de la medición de la pobreza y la desigualdad monetaria, la cual toma como referencia los algoritmos desarrollados inicialmente por la Misión para el Empalme de la Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (2012), así como la información obtenida en las bases anuales de la ECH y la GEIH.

La GEIH recolecta información2 para 23 de los 32 departamentos del país3 y Bogotá, sin embargo, representa alrededor del 96% de la población (DANE, 2014). En el contenido del artículo se realizará el análisis para estos departamentos, y cuando se utilice la ECH (2002-2005) se tomarán únicamente los 12 departamentos y Bogotá, para los que se tiene información representativa en esa encuesta (sección quinta).

Si bien el trabajo de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad buscó mejorar la comparabilidad de las fuentes de información (ECH y GEIH), hay que destacar que son encuestas con diferencias en aspectos como la longitud, el orden, el medio de captura y el tipo de informante. Por lo anterior, en el análisis comparado de este estudio hay que tener cautela en la interpretación definitiva al no tener disponible, durante todo el periodo, la misma encuesta. En la sección quinta, en la que se lleva a cabo un análisis de las fuentes de ingreso y su rol en la desigualdad, se compara únicamente el año 2002 con el 2015, al ser el lapso más amplio de análisis. Por cuestiones de espacio no se incluyen otros periodos, sin embargo, se realizaron las estimaciones considerando otros subperiodos de años con la misma encuesta, sin encontrar grandes diferencias en los resultados cuando el análisis se hace para el 2002 y el 20154 (Sánchez, 2016).

Una de las discusiones a la hora de analizar la desigualdad del ingreso es qué variable se debe considerar y sobre qué población. En este documento, como en gran parte de los estudios elaborados alrededor del mundo, y en particular, en América Latina (Amarante, 2016; CEPAL, 2015; Gasparini, Cruces y Tornarolli, 2011; Medina y Galván, 2008), se tomará el ingreso per cápita familiar (IPCF) (ratio del ingreso total familiar sobre el número de integrantes en el hogar), como variable proxy del bienestar. Tres aspectos hay que destacar de esta elección en el análisis de la desigualdad frente a otras posibilidades: primero, es un análisis microeconómico de la distribución del ingreso, por tanto, se toman como referencia las diferencias en el ingreso entre los hogares y no agregados macroeconómicos; segundo, se asume que todos los individuos podrían potencialmente necesitar el mismo nivel de ingreso para satisfacer las mismas necesidades (alimentarias y no alimentarias), por eso no se consideran escalas de equivalencia; y tercero, al tomar el IPCF no se consideran explícitamente las diferencias que hay en los niveles de desigualdad de las distintas fuentes de ingreso, aspecto que se analiza detenidamente en la quinta sección del artículo.

Medición de la desigualdad

La desigualdad del ingreso tiene múltiples formas de medición, cada una con ciertas valoraciones frente a lo que contribuye en mayor o menor medida a reducir la desigualdad de la distribución. Tal como indica Atkinson (1975), cualquier indicador de la desigualdad introduce juicios normativos sobre las ponderaciones que se asignan a diferencias de ingresos en distintos puntos de la distribución, por lo que los indicadores no son medidas meramente técnicas.

Existen diferentes familias de indicadores que se asocian a mediciones de distinto tipo, al destacarse ciertas características distributivas y darle mayor relevancia a unas dimensiones de la desigualdad sobre otras. Entre los principales tipos de indicadores están: de comparación de valores específicos (o rangos) dentro de la distribución, estadísticos de dispersión, asociados a la curva de Lorenz, de entropía, basados en modelos de bienestar social normativo, de segregación, segmentación y estratificación espacial (Cowell, 2011; Li y Wei, 2010).

No todos los indicadores fijan los mismos criterios en el análisis distributivo, por lo que la desigualdad puede aumentar según un indicador, mientras se reduce considerando otro. En la literatura se han determinado algunas propiedades deseables básicas de los indicadores de desigualdad: independencia a la escala, invarianza a las réplicas, independencia frente a cambios de posición (anonimidad), principio de transferencias Dalton-Pigou y normalización en cero (Cowell, 2011; Shorrocks y Wan, 2005). El coeficiente de Gini -el indicador más utilizado en la medición de la desigualdad del ingreso-, cumple las propiedades indicadas, no obstante, no cumple otras propiedades adicionales como, por ejemplo, el principio fuerte de transferencias, ni tiene la propiedad de consistencia de la desigualdad en subgrupos, según la cual, si la desigualdad en un subgrupo aumenta (ceteris paribus), la desigualdad total debe aumentar. Frente a esas dos limitaciones del coeficiente de Gini, otros indicadores como los de entropía y el índice de Atkinson resultan una mejor alternativa para ciertas aplicaciones empíricas (Cowell, 2011).

En este estudio se estimaron cuatro indicadores de desigualdad, cada uno de una familia de indicadores diferente. Dentro de la familia de indicadores de comparación se utilizó el ratio del percentil 90 y el percentil 10 (1). Una ventaja de este indicador es la fácil interpretación; a saber, el valor indica la brecha entre el umbral de pertenecer al 10% más rico de la población, y el umbral de pertenecer al 10% más pobre.

Como indicador de dispersión estadística se utilizó el coeficiente de variación (2), el cual es simplemente la desviación estándar normalizada por la media. En (2), y (4)x i es el IPCF del individuo i, m es la media del IPCF y N el tamaño poblacional. Este indicador, a diferencia de la varianza (y la desviación) es independiente de la escala, y cumple con el resto de propiedades deseables indicadas antes.

Se consideró el coeficiente de Gini como indicador perteneciente a la familia de indicadores derivados de la curva de Lorenz -como se indicó antes-, ya que cumple con las propiedades deseables básicas de los indicadores de la desigualdad. Gráficamente, es la proporción entre el área de la curva de Lorenz y la línea de perfecta igualdad, sobre el área entre la línea de perfecta igualdad y la línea de perfecta desigualdad. De acuerdo con Lambert (2002), la estimación en el caso discreto (con microdatos) del coeficiente de Gini se realiza como se indica en la ecuación (3), donde i es la posición en la distribución de ese individuo cuando se ordena la distribución ascendentemente por el ingreso, el resto de componentes son los mismos que en (2).

Por último, se consideró el índice de Theil dentro de la familia de indicadores de entropía. El índice de Theil es especialmente útil en el análisis de la desigualdad del ingreso elaborada en este artículo, ya que cumple con el principio fuerte de transferencias, y además su descomposición entre subgrupos es consistente con la desigualdad agregada. En la cuarta sección del artículo se dará especial relevancia al análisis de la desigualdad del ingreso utilizando el índice de Theil, cuya estimación con microdatos se realiza a partir de la ecuación (4).

Descomposiciones de indicadores de desigualdad

Con el fin de identificar la importancia de la dimensión espacial en la desigualdad, así como para cuantificar la magnitud en la que la desigualdad se ve afectada por la fuente de ingreso o por las características de los individuos o los hogares, se han desarrollado diferentes metodologías de descomposición de los indicadores de desigualdad. Una de las más difundidas y aplicadas en el análisis distributivo es la propuesta por Mookherjee y Shorrocks (1982), y Shorrocks (1984), en la cual se indica que la desigualdad es el resultado de diferencias dentro de subgrupos (desigualdad intra) poblacionales, y de las brechas entre los subgrupos (que en esta aplicación es desigualdad interdepartamental)5. En la revisión de estudios que abordan la dimensión regional de la desigualdad realizada por Shorrocks y Wan (2005), se encuentra que la magnitud de la contribución de las brechas regionales depende de factores tales como el número de grupos, la magnitud de la heterogeneidad entre ellos y el criterio para identificarlos.

La descomposición del coeficiente de Gini por subgrupos ha tenido menos aplicaciones, debido a que este indicador no es consistente frente a cambios en la desigualdad de cada grupo. Además, la descomposición propuesta por autores como Pyatt (1976), así como por Lambert y Aronson (1993), presenta un término residual que surge cuando el rango del nivel de ingreso de los grupos en que se divide la población se traslapa, y es frecuente que sea el componente principal en el nivel del Gini. Mookherjee y Shorrocks (1982), y Shorrocks y Wan (2005), indican que el residual no tiene mayor interpretación, más que es equivalente al restante necesario para mantener la igualdad, por lo que es vagamente especificado. Sin embargo, otros autores han tratado de dar una explicación al residual e interpretar la descomposición, incluso aunque ese componente sea elevado (Lambert y Aronson, 1993; Kim y Jeong, 2003).

Una propuesta metodológica que se ha planteado como solución a varios problemas de las descomposiciones de los indicadores de desigualdad (y pobreza) es la planteada recientemente por Shorrocks (2013), quien propone una descomposición general integral derivada de la implementación de “Shapley value” en la estimación de las contribuciones marginales de los componentes al indicador agregado. Esta metodología se puede implementar a cualquier indicador, sin importar el número y el tipo de factores considerados, y para cualquier ejercicio que busque estimar la importancia relativa de variables o factores que integren un indicador o variable sintética (Shorrocks, 2013)6.

En este artículo se realiza la descomposición del índice de Theil por subgrupos espaciales considerando los departamentos de los que se tiene información representativa en la fuente utilizada. Además, se realiza la estimación dinámica en varios periodos, con el fin de cuantificar la influencia de los cambios de los distintos componentes de la desigualdad (Mookherjee y Shorrocks, 1982). En la sección quinta se realiza la descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso planteada por Lerman y Yitzhaki (1985), y aplicada recientemente por Amarante (2016), así como por Medina y Galván (2008) para algunos países de América Latina.

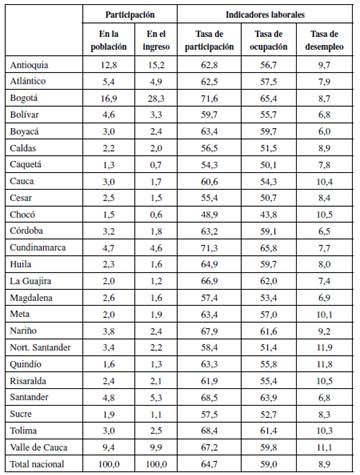

DESIGUALDAD DEL INGRESO POR DEPARTAMENTOS

Colombia está conformada por 32 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá; cuenta con una población aproximada de 48 millones 800 mil habitantes y un producto interno bruto per cápita de 5.300 dólares. Su concentración económica y poblacional se presenta en Bogotá y Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Santander, los cuales en su conjunto participan con el 48,6% de la población y el 63,3% del ingreso total (véase el Anexo 1). Como se ilustra en la Gráfica 1, en Colombia hay cierta polarización entre los principales centros económicos geográficos y el resto de departamentos que tienen mayor participación en la población que en el ingreso.

Fuente: elaboración propia con base en la GEIH. DANE (2016).

Gráfica 1 Participación en la población y el ingreso por departamento.

Mientras que Bogotá participa con el 16,9% de la población y el 28,3% del ingreso, los departamentos de Caquetá y Chocó participan con menos del 1% del total de ingreso y el 1,4% de la población. La mayor brecha entre la participación del ingreso y de la población se encuentra en los departamentos reconocidos como más pobres o rezagados del país, a saber: Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, La Guajira y Sucre. Esas diferencias también se reflejan en las heterogeneidades del mercado laboral. Aquellos departamentos con menores ingresos tienen bajas tasas de ocupación, los que tienen mayor participación en el ingreso presentan elevados niveles de participación laboral, mientras que los niveles de desempleo difieren notablemente entre diferentes departamentos, oscilando entre 6,0% (Boyacá), y 11,9% (Norte de Santander) (véase el Anexo 1). Tomando como referencia esas heterogeneidades, el presente artículo profundiza en el estudio de la desigualdad del ingreso por departamentos en Colombia.

En la Gráfica 2 se ilustra el mapa de desigualdad en Colombia por departamentos. Al realizar una agrupación del país según niveles de desigualdad, no se encuentra un patrón regional de niveles de desigualdad y se presentan fuertes heterogeneidades7. Los cinco departamentos que presentan los mayores niveles de desigualdad en Colombia son8: Antioquia, Boyacá, Chocó, Huila y La Guajira. De esos departamentos, Chocó y La Guajira son los que tienen una mayor tasa de incidencia de la pobreza con 65% y 51%, respectivamente. No obstante, en ese ranking también se encuentra el departamento de Antioquia, que es el que mayor producción industrial tiene, representa la segunda economía más grande del país, en él vive alrededor del 13% de la población del país y presenta niveles de pobreza (22,8%) inferiores al promedio nacional (27,9%).

Fuente: elaboración propia con base en la GEIH. DANE (2016).

Gráfica 2 Coeficiente de Gini en Colombia por departamentos.

Por otro lado, los departamentos con menores niveles de desigualdad del IPCF son: Atlántico, Córdoba, Cundinamarca9, Meta, Risaralda y Sucre. También son departamentos de diferentes regiones del país, y con diferentes características económicas. Cundinamarca, por ejemplo, tiene una importante producción industrial, bajos niveles de pobreza y una de las tasas de desempleo más bajas del país (7,7%); pero también se encuentran departamentos de la Costa Atlántica (Córdoba y Sucre) que presentan elevados niveles de pobreza y son dos de los departamentos con menor ingreso promedio.

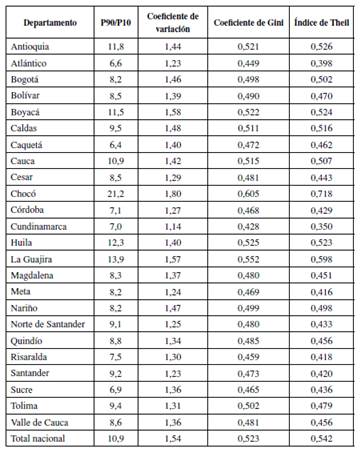

En la Tabla 1 se presentan los cuatro indicadores de desigualdad explicados en la sección anterior. Si bien el ranking de la desigualdad del IPCF por departamentos en Colombia cambia al comparar cada indicador, no hay modificaciones drásticas, y las que son más frecuentes se presentan en departamentos que tienen similares niveles de desigualdad. Varias conclusiones se pueden extraer de los resultados presentados en la Tabla 1. Una importante es que los departamentos con mayor desigualdad del ingreso son los mismos en tres de los cuatro indicadores (excepto para el coeficiente de variación).

Tabla 1 Indicadores de desigualdad en Colombia por departamentos.

Fuente: elaboración propia con base en la GEIH. DANE (2016).

Chocó es el departamento con mayor desigualdad del ingreso en Colombia, esto es así sin importar el indicador de desigualdad que se utilice. Tiene un coeficiente de Gini de 0,605, un índice de Theil de 0,7184, el coeficiente de variación es de 1,8, y el ratio del percentil 90 sobre el 10 es 21,2, más de 7 puntos mayor al del segundo. Chocó es un caso extremo en gran parte del análisis del bienestar en Colombia: es el departamento donde se concentran grandes problemas sociales y económicos, al problema de desigualdad del ingreso se suma la baja tasa de participación laboral (48,9), la alta tasa de desempleo (10,5%), los elevados niveles de informalidad laboral (sector informal de 77,2%), la considerable tasa de dependencia económica (en promedio, de cada tres miembros del hogar solo uno trabaja), los grandes problemas de incidencia, brecha y profundidad de la pobreza (65, 36 y 24, respectivamente)10, sumado a problemas políticos como la corrupción, la falta de institucionalidad y la violencia (Bonet, 2007; Galvis, Moyano y Alba, 2016). Otro departamento con elevados niveles de desigualdad es La Guajira (ocupa el segundo puesto en el ranking en tres de los cuatro indicadores). Es un departamento con una elevada incidencia de la pobreza (50,6%) y de desigualdad, teniendo un Gini de 0,552, y un Theil de 0,5977.

En el caso contrario se encuentran Cundinamarca y Atlántico, dos departamentos con los menores niveles de desigualdad del IPCF, lo cual es un resultado robusto si se comparan los cuatro indicadores ilustrados en la Tabla 1. Son, a su vez, departamentos con elevados niveles de ingreso y una baja tasa de pobreza (en términos relativos).

En las Gráficas 3 y 4 se ilustra la relación entre el nivel de ingreso promedio y la desigualdad en cada departamento. Se observa que no hay una relación como la establecida en la “U invertida” de Kuznets mencionada en la sección anterior. Los departamentos con menores niveles de ingreso (proxy de desarrollo) son los que tienden a ser más desiguales. No obstante, considerando los casos de Bogotá y Antioquia, donde vive el 30% de los colombianos, se plantearía la inexistencia de una clara relación entre el desarrollo y la desigualdad.

Fuente: elaboración propia con base en la GEIH. DANE (2016).

Gráfica 3 IPCF y coeficiente de Gini por departamentos.

Fuente: elaboración propia con base en la GEIH. DANE (2016).

Gráfica 4 IPCF de Theil por departamentos.

En el caso del análisis de la desigualdad por departamentos en Colombia se observan heterogeneidades y diferencias en la asociación indicada por Kuznets. Los departamentos con menores ingresos son los que tienen mayores niveles de desigualdad, los departamentos con menores niveles de desigualdad tienen elevado ingreso promedio, las zonas con más alto ingreso y donde se concentra la mayor parte de la población tienen importantes niveles de desigualdad, y en el medio de esas situaciones hay departamentos con similares niveles de ingreso, pero con diferentes niveles de desigualdad. De acuerdo con lo encontrado en el caso de Colombia, la relación, en promedio, entre niveles de ingreso medio y desigualdad tendría forma de U, decreciente en la sección de bajos ingresos, llegando a un mínimo e invirtiéndose la relación al llegar a un nivel de ingresos elevado.

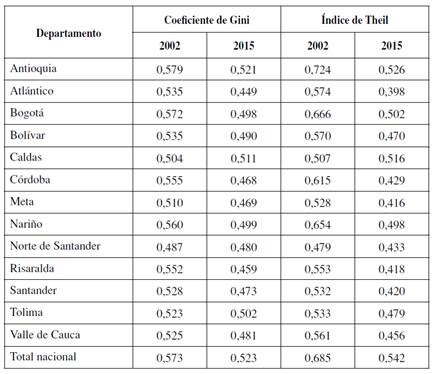

DESCOMPOSICIÓN DEL ÍNDICE DE THEIL POR DEPARTAMENTOS

La desigualdad del ingreso en Colombia se ha reducido entre el 2002 y el 2015 si se consideran los cuatro indicadores calculados en esta indagación. No obstante, los niveles de esa reducción contrastan notoriamente según el indicador que se tome como referencia (el coeficiente de Gini es el indicador con menor variabilidad y el que indica una reducción más baja entre el 2002 y el 2015). Asimismo, el ratio de percentiles presenta una gran variabilidad año a año, y muestra tendencias incluso opuestas a las de los demás indicadores. Por último, el coeficiente de variación y el índice de Theil tienen una variación similar en el periodo observado, aunque desde el 2002 y hasta el 2013 el coeficiente de variación indicaba una reducción más pronunciada de la desigualdad del ingreso. Dos conclusiones se pueden extraer de la Gráfica 5: en Colombia no se ha presentado una reducción secular de la desigualdad en el periodo reciente, y en algunos años la desigualdad ha aumentado; por otro lado, si se compara el año inicial y final de análisis (2002 y 2015), la desigualdad se ha reducido en un 20% para todos los indicadores de desigualdad, excepto para el coeficiente de Gini, que se ha reducido solamente en un 9%.

Fuente: elaboración propia con base en la ECH y la GEIH. DANE (2016).

Gráfica 5 Índice de indicadores de desigualdad Colombia 2002-2015.

Estos cambios en los niveles de desigualdad para el total nacional pueden estar ocultando diferencias en la evolución de cada departamento. Tal como se observó en la Tabla 1, hay departamentos con elevados niveles de desigualdad y otros con una desigualdad notablemente inferior a la que se presenta para el total nacional. De igual forma, esa reducción no se presenta en la misma dimensión para todos los departamentos (véase el Anexo 3). En Norte de Santander y Tolima, por ejemplo, la desigualdad se redujo mucho menos con relación al total nacional, mientras que Antioquia y Atlántico fueron los departamentos que lideraron la reducción de la desigualdad en el país.

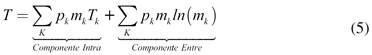

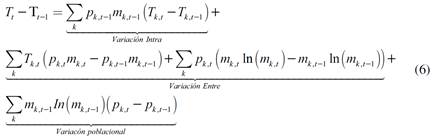

Como se señaló más arriba, el índice de Theil cumple ciertas propiedades que lo hacen particularmente útil en las estimaciones de la desigualdad (en especial con relación a la consistencia en cambios de desigualdad de subgrupos), y se puede descomponer de manera exacta en componentes que explican la desigualdad por diferenciales entre los grupos (departamentos), y al interior de ellos. Además, su estimación es independiente del orden en que se establezca la descomposición (Shorrocks y Wan, 2005). Siguiendo a Mookherjee y Shorrocks (1982), el índice de Theil se puede descomponer como se muestra en (5), donde p k es la participación del grupo k en el total de población, m k es el ratio entre el ingreso medio del grupo k y el ingreso medio del total de la población, y T k es el índice de Theil del grupo k. El primer término de (5) es la desigualdad explicada por diferencias al interior de cada grupo -en la aplicación de este documento son las diferencias en cada departamento-, e indica la magnitud en que la desigualdad total disminuiría si el ingreso relativo de cada región fuera igual al promedio para todos los individuos; mientras que el segundo término cuantifica el rol de las diferencias entre grupos (entre departamentos), en el nivel de desigualdad total medido por el índice de Theil, y cuantifica cómo cambiaría la desigualdad total si el ingreso promedio de cada región fuese el mismo.

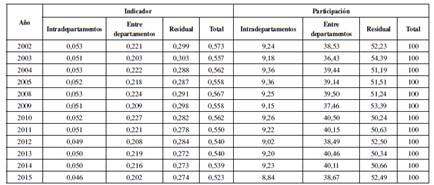

En la Tabla 2 se ilustra el resultado de la descomposición del índice de Theil en Colombia por departamentos desde el 2002 hasta el 2015. La principal observación que se deriva de los resultados es que la reducción de la desigualdad (medida por el Theil) de 20%, entre el 2002 y el 2015, no ha estado asociada de manera preponderante a una reducción de las brechas entre los departamentos en Colombia. De ahí que la participación de la desigualdad entre departamentos explique el 11,6% de la desigualdad en el 2002, y el 11,9% en el 2015. Como se observa en la Gráfica 5, el índice de Theil tiene mayor variabilidad que el coeficiente de Gini, variabilidad que se refleja en las partes que lo componen. A pesar de esas variaciones, la participación de los componentes de la desigualdad intra y entre áreas geográficas ha permanecido relativamente estable, indicando la persistencia de la desigualdad entre los departamentos en Colombia.

Tabla 2 Descomposición del indicador de desigualdad de Theil intra y entre departamentos.

Fuente: elaboración propia con base en la ECH y la GEIH. DANE (2016).

En el Anexo 4 se presenta la descomposición del coeficiente de Gini por departamentos (Lambert y Aronson, 1993). Como se indicó en la sección dos, esta metodología no es exacta y genera un elevado residual que explica más del 50% del total de la desigualdad en Colombia, lo que se debe al elevado traslape de ingresos de los individuos entre departamentos. El efecto neto de la desigualdad interdepartamental es más elevada en esa descomposición, explicando alrededor del 38% del Gini en Colombia. A pesar de las diferencias en magnitud entre descomposiciones, la tendencia se confirma: la desigualdad explicada por brechas de ingresos entre departamentos mantiene su participación en la explicación de la desigualdad total.

Así como en un momento dado del tiempo el nivel de desigualdad se explica por desigualdades al interior de los departamentos y las desigualdades entre ellos, los cambios de la desigualdad (aproximada por el índice de Theil) en el tiempo se pueden explicar por cambios distributivos entre e intradepartamentos, así como por cambios composicionales en los grupos considerados, en este caso, por cambios en la participación poblacional de cada departamento, o por migraciones entre ellos. Al tomar diferencia de la ecuación (5) en dos momentos del tiempo (t y t - 1), se tiene como resultado la ecuación (6), la cual mide la participación de cada tipo de desigualdad en la variación total del índice de Theil, teniendo en cuenta los cambios composicionales (Mookherjee y Shorrocks,1982).

Los resultados de las estimaciones de la descomposición dinámica del índice de Theil para varios periodos de referencia se observa en la Tabla 3. En concordancia con la descomposición intra y entre departamentos, en esta descomposición dinámica se observa cómo, al menos el 90% de la reducción de la desigualdad en Colombia, es resultado de cambios distributivos igualadores al interior de los departamentos, resultado que se acentuó entre el 2008 y el 2011, periodo en el que prácticamente toda la reducción de la desigualdad fue consecuencia de cambios intradepartamentos. En ese cuatrienio hay que destacar el exitoso rol del departamento de Antioquia, el cual es el de mayor participación poblacional (después de la capital del país), y redujo en ese lapso el índice de Theil de 0,6748 a 0,55, la mayor reducción de la desigualdad en los departamentos colombianos en todos los cuatrienios considerados. Tomando como referencia el periodo completo (2002-2015), se observa que la reducción de la desigualdad intradepartamentos se explica en dos terceras partes por la reducción de la desigualdad de Antioquia, Atlántico y Bogotá, lo que al tiempo evidencia las limitaciones en términos redistributivos en el resto de departamentos del país, siendo aún más grave en el departamento de Caldas, donde la desigualdad entre el 2002 y el 2015 aumentó de manera leve.

Tabla 3 Descomposición dinámica del índice de Theil entre e intradepartamentos.

Fuente: elaboración propia con base en la ECH y la GEIH. DANE (2016).

Como se indicó antes, el rol de la desigualdad entre departamentos en el cambio del índice de Theil es baja. Incluso, en los últimos años la brecha se ha mantenido; solo en el cuatrienio entre el 2002 y el 2005 tuvo una importante influencia al contribuir en un 12% a la reducción total del índice de Theil, y comparando los últimos 14 años, del total de reducción de la desigualdad en Colombia, apenas el 15% se explica por reducciones en las brechas entre los departamentos del país.

El efecto composición hace referencia a la influencia de los cambios en la participación poblacional de los departamentos en la desigualdad del ingreso. De acuerdo con la descomposición de Mookherjee y Shorrocks (1982) estimada en este estudio, la influencia del componente composición depende de los cambios en la participación total y del nivel de ingreso. Si un departamento con un nivel de ingreso inferior a la media presenta un aumento en la participación poblacional, se considera que esto genera un efecto positivo en términos distributivos, en tanto contribuye a aumentar el tamaño poblacional de lugares con menores ingresos. Lo contrario sucede si el departamento tiene un ingreso superior al promedio, en el que un aumento en el tamaño de la población generaría un aumento relativo de la desigualdad con los demás departamentos. El rol de este componente de la descomposición dinámica ha sido ambiguo según el subperiodo considerado; mientras que entre el 2002 y el 2005 tuvo un efecto desigualador, en los últimos años ha contribuido a reducir la desigualdad en el país en alrededor del 11%.

La baja importancia relativa de este componente se explica por los leves cambios en la participación poblacional por departamento. Hay que destacar que entre el 2002 y el 2005 el efecto composición contribuyó a aumentar la desigualdad y contrarrestar los otros dos componentes que la redujeron, y esto se explicó fundamentalmente por el aumento de la participación poblacional de Bogotá (ciudad con el ingreso promedio más alto). En el periodo 2012-2015 el efecto composición participó con un 11,3% en la reducción de la desigualdad, único periodo en el que los cambios composicionales redujeron la desigualdad, lo que se explicó en gran parte por el aumento de la participación poblacional de los departamentos de Chocó, Caquetá y Norte de Santander, y la reducción del departamento de Antioquia.

A partir de la descomposición entre e intradepartamentos del índice de Theil, y la descomposición dinámica en varios periodos, se observa que el elemento esencial de la reducción moderada de la desigualdad en Colombia es la redistribución del ingreso al interior de departamentos como Antioquia y Atlántico, así como de Bogotá, mientras que en el resto de departamentos no hay avances tan significativos en la redistribución del ingreso, siendo casos críticos los de Chocó y La Guajira (los departamentos con mayores niveles de desigualdad, pobreza e indigencia). Hay un moderado rol de la reducción de las desigualdades entre los departamentos, por lo que las brechas en el ingreso de los principales departamentos del país y los departamentos periféricos persisten y no han influenciado de una manera des-tacada en la reducción de la desigualdad del ingreso en Colombia. Por último, los cambios en la participación poblacional de los departamentos han tenido efectos ambiguos sobre la desigualdad, con efectos desigualadores entre el 2002 y el 2005, por el aumento de la población bogotana, y entre el 2012 y el 2015 con el efecto contrario por el incremento poblacional de departamentos de bajos ingresos como Chocó y Caquetá.

DESCOMPOSICIÓN DEL COEFICIENTE DE GINI POR FUENTES DE INGRESO PARA CADA DEPARTAMENTO

El indicador más utilizado para medir la desigualdad es el coeficiente de Gini. Si bien el coeficiente de Gini no presenta la propiedad de consistencia a descomposiciones entre subgrupos (Mookherjee y Shorrocks, 1982), y su resultado no es exacto, la descomposición por fuentes de ingreso es exacta y permite explorar la forma en que un nivel o un cambio en la desigualdad se explica por la importancia o las variaciones en determinados tipos de ingreso (Lerman y Yitzhaki, 1985; Medina y Galván, 2008). El objetivo de esta sección es explicar y cuantificar las formas en que diferentes tipos de ingreso afectan los niveles y cambios en la desigualdad del IPCF, tomando como indicador el coeficiente de Gini.

A partir de la disponibilidad de información, en la elaboración de este documento se consideran inicialmente dos tipos de ingreso: el que proviene de actividades de trabajo, y el restante ingreso de tipo no laboral. El ingreso no laboral incluye rentas, intereses, dividendos, pensiones, transferencias institucionales, familiares y privadas, y arriendos y alquileres. Es bien conocido que fuentes de información como la GEIH tienen problemas en captar el ingreso no laboral y, en particular, el ingreso derivado de retornos al capital. De ahí que este último usualmente no representa más del 18% del ingreso total en las encuestas de hogares, aunque es obvio que en realidad se subestima esa participación. Dado lo anterior, en este documento no se desagregará el ingreso no laboral, lo que puede ser objeto de indagaciones posteriores. En su lugar, se considerarán distintos tipos de ingreso laboral según la posición ocupacional de quienes realizan la actividad, en particular, el ingreso laboral de los asalariados (particulares o del sector público), el de los trabajadores por cuenta propia, el de los empleadores, y el del resto de trabajadores (empleados domésticos, ingreso no pecuniario de trabajadores no remunerados, jornaleros y peones, y otros).

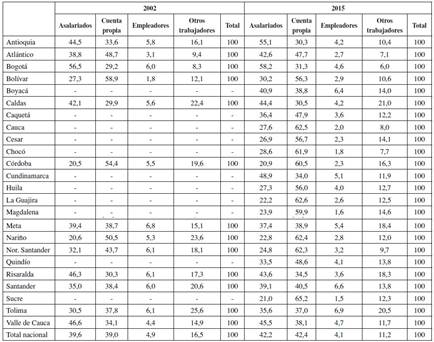

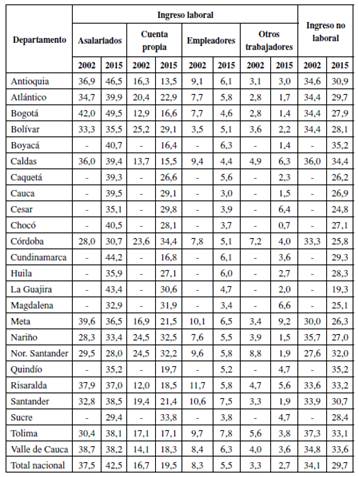

Para el total nacional, el 42,5% del ingreso proviene de las remuneraciones de los trabajadores asalariados; el 19,5% de los trabajadores por cuenta propia; el 5,5% de los empleadores; el 2,7% del resto de trabajadores; mientras que el 29,7% del ingreso total es ingreso no laboral. No sobra advertir que el nivel de participación cambia según el nivel de remuneraciones de cada tipo de trabajador, pero también de la magnitud de cada posición ocupacional en el empleo total. Al comparar la participación en el ingreso (véase la Tabla 4), y en el total de ocupados (véase el Anexo 5) de cada posición ocupacional, se concluye que, en promedio, los asalariados y los empleadores tienen mayores remuneraciones que los trabajadores por cuenta propia y el resto de trabajadores.

Tabla 4 Composición del ingreso según fuente por departamentos 2002 y 2015.

Nota: en el 2002 solo se tiene información significativa para 12 departamentos y Bogotá, por lo que en esta tabla y la Tabla 5, así como en la Gráfica 6, se presentarán datos en ese año únicamente para esos departamentos.

Fuente: elaboración propia con base en la ECH y la GEIH. DANE (2016).

No hay un patrón claro que indique las heterogeneidades en la participación de cada fuente de ingreso. Se encuentran departamentos centrales como Antioquia y Cundinamarca, así como Bogotá, con participaciones del ingreso de los asalariados de 46,5%, 44,2% y 49,5% en el ingreso total. No obstante, también departamentos con bajo nivel de ingreso y con la desigualdad más elevada, tienen participaciones elevadas de la participación del ingreso de los asalariados, como es el caso de La Guajira y Chocó, con 43,4% y 40,5%. Por otro lado, departamentos con elevado nivel de informalidad y un destacado rol de los trabajadores por cuenta propia, presentan bajo porcentaje de ingreso como asalariados. Se destacan en este aspecto departamentos de la costa Caribe (Córdoba, Magdalena y Sucre), y departamentos de frontera (Nariño y Norte de Santander). Con respecto a la participación del ingreso no laboral, para la mayoría de departamentos está entre 24% y 35%, y solo es inferior a ese porcentaje en La Guajira.

A continuación, se realizará la descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso siguiendo la metodología planteada por Lerman y Yitzhaki (1985). A partir de esa aproximación empírica se puede establecer la contribución relativa de cada fuente de ingreso a la desigualdad total, según su grado de participación en el ingreso total, su nivel de desigualdad11 y su correlación con el ingreso total. En la ecuación (7) se indica la expresión del coeficiente de Gini en términos de la relación con la función de distribución, y en la ecuación (8) se ilustra la descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso. En (8) se observa que el Gini es la sumatoria de tres componentes de cada fuente de ingreso: la correlación de Gini de la fuente k, el coeficiente de Gini de la fuente k12, y la participación de la fuente k en el ingreso total.

La participación relativa de cada fuente de ingreso en la desigualdad total es simplemente el producto de su participación, su coeficiente de Gini y la correlación de Gini con el ingreso total, sobre el coeficiente de Gini (9).

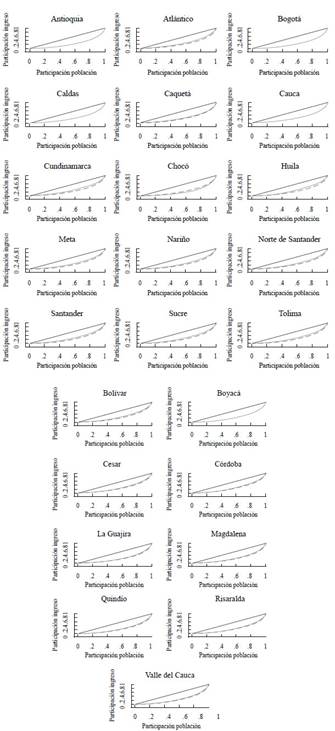

En la Gráfica 6 se observa la participación relativa de cada fuente de ingreso en el coeficiente de Gini para cada departamento, para Bogotá y el total nacional en los años 2002 y 201513. Se observa que en el 2015, para todos los departamentos, la fuente de ingreso que más contribuye a la desigualdad es el ingreso que proviene del trabajo de los asalariados. Esto, aunque es una fuente de ingreso con baja desigualdad, lo que se explica por la elevada participación de esta fuente de ingreso en el total (véase la Tabla 4), y por su elevada correlación positiva con los niveles de ingreso total (R k ). La otra fuente de ingreso con mayor importancia es el ingreso no laboral que para el 2015 explicó el 31,5% de la desigualdad del ingreso en el total nacional.

Fuente: elaboración propia con base en la ECH y la GEIH. DANE (2016).

Gráfica 6 Participación relativa de fuentes de ingreso en el Gini por departamentos.

El ingreso de los “otros trabajadores”, que es el grupo de más bajas remuneraciones, es la fuente de menor desigualdad y más baja participación en el ingreso total. Por lo anterior, esta fuente de ingresos tiene un muy bajo rol en explicar la desigualdad de cada departamento. En las estimaciones se encuentra que esta fuente de ingresos tiene poca correlación de Gini (R k ) con el ingreso total, lo que se deriva de las bajas remuneraciones de este grupo de trabajadores.

A pesar de que en los departamentos de Córdoba, Norte de Santander y Sucre, la mayoría del ingreso proviene del trabajo de los cuenta propia, esta fuente de ingreso solo explica el 20%, 23% y 21% del total de desigualdad para el respectivo departamento. Lo que se deriva de la baja correlación entre esta fuente de ingreso y el nivel de ingreso, dado que, en promedio y a pesar de la heterogeneidad, es una actividad que provee bajas remuneraciones.

En Bogotá, así como en 10 de los 12 departamentos para los que se tiene información del 2002 y el 2015, el ingreso de los asalariados aumentó su participación en la explicación del total de desigualdad, lo que está articulado a la recomposición del mercado laboral luego de la crisis económica previa al 2002, la reducción del desempleo y el aumento de la tasa de ocupación. En el caso de Bolívar y Norte de Santander, la fuente de ingreso que aumentó la participación relativa en la desigualdad fue el proveniente del trabajo por cuenta propia, lo que sucedió por razones diferentes. En Bolívar, por el mantenimiento de los niveles de desigualdad en el ingreso de los trabajadores por cuenta propia y la reducción de la desigualdad del resto de fuentes de ingreso; mientras que en Norte de Santander, por el aumento de la informalidad y el trabajo por cuenta propia que pasó del 43,7% en el 2002, al 62,3% en el 2015.

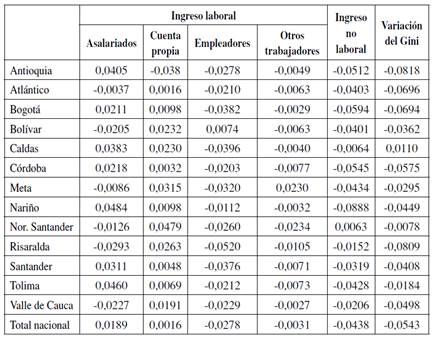

Con el fin de verificar la contribución de cada fuente de ingreso a la variación de la desigualdad total en cada departamento, se realiza una aproximación dinámica (estática comparativa) a los cambios en el coeficiente de Gini entre el 2002 y el 2015. A partir de (8), se tiene que la variación del coeficiente de Gini entre t y t - 1 se puede expresar como (10), la sumatoria de la variación de las contribuciones absolutas de todas las fuentes de ingreso a la desigualdad (Amarante, 2016). La contribución de cada fuente a la variación total estará determinada por su variación absoluta en los dos momentos del tiempo.

Como se presenta en la Tabla 5, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini no se redujo en la misma magnitud en todos los departamentos del país entre el 2002 y el 2015. En Caldas, Norte de Santander y Tolima, prácticamente no cambió: en Caldas, por el ingreso de asalariados y trabajadores por cuenta propia, en Tolima por el de los asalariados, y en Norte de Santander por el de los trabajadores por cuenta propia, quienes aumentaron su participación en el empleo departamental, sumado a que fue la única fuente de ingreso que presentó un aumento de la desigual-dad entre los años considerados.

Tabla 5 Contribuciones absolutas por fuente de ingreso a la variación del Gini entre el 2002 y el 2015.

Fuente: elaboración propia con base en la ECH y la GEIH. DANE (2016).

Entre el 2002 y el 2015, el ingreso no laboral fue la fuente que más contribuyó a la reducción de la desigualdad, tanto por la reducción en la participación en el ingreso total, como por la reducción de su desigualdad. El ingreso de los trabajadores por cuenta propia presentó un efecto desigualador (aunque de baja magnitud en la mayoría de los departamentos), y tuvo un efecto determinante en Meta y Norte de Santander, mientras que Antioquia fue el único departamento donde tuvo un efecto contrario, reduciendo la desigualdad, principalmente porque este departamento fue el que redujo más el porcentaje de este tipo de trabajadores.

En el caso del ingreso laboral de los asalariados, se observa la mayor ambigüedad en el efecto sobre el cambio en la desigualdad, ya que no hay una regularidad en el efecto final. Para el total nacional, esta fuente de ingreso ayudó a aumentar la desigualdad. No obstante, en seis departamentos el ingreso salarial contribuyó a reducir la desigualdad, sin ser un factor tan decisivo como en los departamentos en los que se generó un aumento de la desigualdad, como, por ejemplo, en Antioquia, Caldas, Nariño y Tolima, donde se contrarrestó el efecto redistributivo de otras fuentes de ingreso.

De este modo, se observa la heterogeneidad presente en la influencia de las fuentes de ingreso en los cambios de la desigualdad de cada departamento. Si bien existen rasgos similares en la influencia del ingreso no laboral y en el efecto del ingreso de los trabajadores por cuenta propia (con excepción de Antioquia), también hay que destacar las diferencias en los niveles de influencia de cada fuente de ingreso en los cambios distributivos, así como los contrastes del ingreso de los asalariados, lo cual afectó de manera diferenciada a la evolución de la desigualdad en cada departamento.

CONCLUSIONES

Colombia es uno de los países de América Latina con mayor desigualdad del ingreso. Ese elevado nivel de desigualdad se explica, en una parte importante, por las brechas interdepartamentales en los niveles de ingreso, lo que se articula a las heterogeneidades económicas, sociales y laborales en cada región del país. En el caso colombiano, no hay una relación definida entre niveles de ingreso y desigualdad: los departamentos con menores niveles de ingresos presentan las más altas cifras de desigualdad; aquellos con la menor desigualdad se destacan por tener ingresos superiores al promedio; sin embargo, los departamentos con mayor nivel de ingreso presentan alta desigualdad, así como departamentos con el mismo nivel de ingreso tienen niveles de desigualdad notablemente diferentes.

Las heterogeneidades en la forma como cada fuente de ingreso influencia los niveles de desigualdad por departamentos devela la importancia de comprender la distribución del ingreso como un elemento del bienestar y el desarrollo, anclado a las características geográficas, económicas y sociales. Con la descomposición del coeficiente de Gini, se observa una importante heterogeneidad en el nivel en que las fuentes de ingreso han influenciado los cambios en la desigualdad en Colombia. A partir de este ejercicio empírico se observan regularidades, pero también particularidades y casos puntuales en los que la tendencia en el agregado se ve contrastada con la situación en un área geográfica específica.

La reducción del 9% en el coeficiente de Gini entre el 2002 y el 2015 en el total nacional, es resultado de grandes heterogeneidades en el cambio de la desigual-dad por departamentos. Antioquia, Atlántico, Risaralda y Bogotá presentaron una notable reducción de la desigualdad, mientras que en Caldas, Norte de Santander y Tolima se mantuvo el nivel de desigualdad. Las razones de esas situaciones en el tiempo son también diversas entre departamentos, aunque de manera generalizada los cambios en el componente del ingreso no laboral han tenido los mayores efectos redistributivos.

Este artículo pretende ser una contribución al análisis de la desigualdad del ingreso en Colombia, poniendo énfasis en la necesidad de comprender el fenómeno como el resultado de grandes heterogeneidades espaciales y de diferenciaciones en los niveles de ingreso entre los departamentos del país. Por lo anterior, uno de los objetivos de este artículo es llamar la atención sobre la necesidad de realizar estudios específicos en departamentos que tienen ciertas particularidades en la desigualdad del ingreso y su evolución reciente, ya que hay fuertes contrastes en departamentos como Antioquia, Caldas, Chocó y Norte de Santander, situaciones que se suelen pasar por alto cuando la desigualdad se analiza sobre agregados a nivel nacional.

Hay que destacar que es importante la generación de política pública entendiendo las diferencias en la calidad de vida, las desigualdades en el ingreso y las disparidades regionales (Meisel, 2007). A partir de la descomposición intra e interdepartamental del índice de Theil, se encontró que una parte importante de la desigualdad se explica por la persistencia de brechas de ingreso entre departamentos, por lo que, para combatir la desigualdad, es fundamental entender las amplias brechas que hay entre espacios geográficos. En este aspecto, la evolución reciente de la desigualdad ha mostrado que en el país las asimetrías departamentales del ingreso se han sostenido.

En la medida en que la política tributaria es un elemento sustancial para lograr una distribución del ingreso más equitativa, sería pertinente pensar un mecanismo de diferenciación tributaria que busque morigerar las brechas entre los departamentos, así como promover el desarrollo de departamentos rezagados en términos del bienestar de su población, considerando aspectos como la calidad y la cobertura educativa en todos los niveles (Sánchez, 2005), la política sectorial focalizada (Meisel, 2007), y las potencialidades de la migración laboral (Shorrocks y Wan, 2005).