Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Revista de Estudios Sociales

versão impressa ISSN 0123-885X

rev.estud.soc. no.44 Bogotá set./dez. 2012

Sobre subjetividad y (tele)trabajo. Una revisión crítica*

Diana Bustos Ordoñez**

** Estudios avanzados (DEA) en Psicología Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, España. Estudiante del doctorado en Psicología Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, España. Correo electrónico: dbustos.ordonez@gmail.com

DOI-Digital Objects of Information: http://dx.doi.org/10.7440/res44.2012.17

RESUMEN

En un contexto de importantes transformaciones político-económicas y sociales, el teletrabajo se constituye en un fenómeno que integra muchos de los factores clave de cambio: flexibilidad, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y nuevas dinámicas de interacción. Con el objetivo de analizar la relación subjetividad-teletrabajo, este artículo recoge aproximaciones teóricas y empíricas de diferentes autores respecto al sujeto, la subjetividad y el (tele)trabajo. Se encuentran variadas posturas, desde las que lo consideran como una degradación del trabajo en cuanto su función social y personal, con perversos efectos subjetivos, hasta las que lo analizan como reto, como oportunidad de generar dinámicas, espacios, relaciones y, por supuesto, proyectos ontológicos nuevos.

PALABRAS CLAVE

Subjetividad, identidad, teletrabajo, tecnología, psicología del trabajo.

About Subjectivity and (Tele)Work. A Critical Review

ABSTRACT

In the context of important political, economic and social changes, telework becomes a phenomenon that combines many of the key factors for change: flexibility, information and communication technologies (ICT), and new ways of interaction. In order to analyze the relationship between subjectivity and telework, this article presents theoretical and empirical studies of several authors regarding subjects, subjectivity and (tele)work. The article examines different approaches, ranging from those which consider telework a degradation of traditional work with regard to social and personal functions, with perverse effects for people, to those which telework a challenge, or an opportunity, to create new dynamics, meanings, spaces, and, of course, ontological projects.

KEYWORDS

Subjectivity, Identity, Telework, Technology, Work Psychology.

Sobre a subjetividade e (tele)trabalho. Uma revisão crítica

RESUMO

Em um contexto de importantes transformações político-econômicas e sociais, o teletrabalho constitui-se um fenômeno que integra muitos dos fatores-chave de mudança: flexibilidade, Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e novas dinâmicas de interação. Com o objetivo de analisar a relação subjetividade-teletrabalho, este artigo abrange abordagens teóricas e empíricas de diferentes autores referentes ao sujeito, à subjetividade e ao (tele)trabalho. Encontram-se variadas posturas, desde as que o consideram como uma degradação do trabalho com relação a sua função social e pessoal, com perversos efeitos subjetivos, até as que o analisam como desafio, como oportunidade de gerar dinâmicas, espaços, relações e, claro, projetos ontológicos novos.

PALABRAS CHAVE

Subjetividade, identidade, teletrabalho, tecnologia, psicologia do trabalho.

I importantes transformaciones han acontecido en nuestro mundo en las últimas décadas. Diferentes formas de interactuar -contextos, tiempos, objetos y discursos-están dando apertura a nuevas maneras de ser, las cuales plantean importantes retos a todo lo considerado estable y universal, incluidos el sujeto mismo y sus relaciones con el trabajo. Pese a que el trabajo como categoría moderna está siendo cuestionado en su función estructurante de la sociedad, como lugar de encuentro y experiencias sigue contribuyendo a la configuración de dinámicas de subjeti-vación y, por ende, a diversas formas de ser/estar.

En este contexto de análisis del trabajo como dispositivo de subjetivación, y en el marco de los profundos cambios acontecidos, cabe preguntarse: ¿de qué forma significa el sujeto estos cambios? Y más concretamente, ¿qué tipo de sujeto se constituye cuando el trabajo modifica su realidad espacio-temporal y social, como ocurre en el teletrabajo?

Con el objetivo de analizar cómo genera el teletrabajo diferentes procesos de subjetivación a través de la modificación de los patrones establecidos desde la Modernidad respecto al individuo, al ámbito espacio-temporal y a las formas de comunicación e interacción, a continuación se presenta una recopilación de la obra teórica y empírica de diferentes autores respecto al teletrabajo y la subjetividad. Para ello, se parte de un estudio sociohistórico y político sobre la evolución de estos términos: sujeto, identidad, subjetividad y trabajo, para posteriormente abordar las relaciones y procesos surgidos en torno a un tipo de trabajo deslocalizado que, mediante las TIC, cuestiona algo más que la forma de realizar una tarea concreta: el teletrabajo.

Algunas reflexiones sobre "ser": sujeto y subjetividad

El sujeto, tal y como lo conocemos hoy, es un producto sociohistórico construido aproximadamente desde el siglo XV, y más o menos definido a partir del siglo XVIII. Etimológicamente, los términos latinos usados para hablar del ser humano denotan sometimiento, sustancia e indivisibilidad. Si se retoma la obra de Corominas (2006), el término "individuo" surge hacia 1440 del latín divïdïre y de su derivación negativa dividuus que significa "indivisible", "individual"; es importante anotar que este término fue asociado al de "persona" solamente hacia el siglo XVII. Por su parte, "sujeto" aparece hacia 1490 y proviene del latín subjectus, que significa "sometido", participio de subjicere: "poner debajo", y derivado del vocablo también latino abjectus: "bajo", "humilde". Finalmente, la palabra "persona", del latín persona, y ésta, de la voz etrusca phersu, refería a la máscara que usaban los actores en el teatro para interpretar un personaje.

Como lo expone Elias (2000), en las lenguas griega y latina de la Antigüedad no existía un vocablo correspondiente a la idea de sujeto, puesto que los seres humanos no se definían individualmente sino según su pertenencia a clanes, tribus, o al Estado. El vocablo griego idiotes se aproxima a la concepción actual de "persona particular", pero también refería a "huraño", "inculto" y "loco", a todo aquel que prefiriera mantenerse ajeno a los asuntos del Estado (181, 182). Este autor continúa afirmando que, pese a que los antiguos sabían que cada persona poseía unas particularidades, esto no era suficiente para que surgiera una palabra que lo definiera.

Con base en esta breve historia, ¿qué procesos entonces llevaron a la creación de dichos términos? Tal como lo expone Elias, en cada sociedad las palabras cumplen una función determinada y, pese a ser utilizadas como algo evidente, surgen y evolucionan de acuerdo con un contexto, un tiempo y unas necesidades particulares. Este análisis de los términos usados en la historia es vital en el estudio de un fenómeno determinado, pues nos acerca "a la comprensión de un momento en la medida en que los conceptos y el lenguaje se desarrollan colectivamente en su uso y funcionalidad colectiva" (Garay 2001, 107). Entonces, ¿cómo surgen los individuos? A continuación se presentan brevemente algunas teorías que explican su construcción.

Elias (2000) ubica el inicio de este relato de "individuos" en el interés que los clérigos eruditos de la Edad Media tenían por designar un caso particular de cualquier especie; de este modo, inicialmente los individua se referían a algo indeterminado o vago. Posterior a dicha concepción, la filosofía escolástica continuó contribuyendo al desarrollo del concepto, al atribuir singularidad y unicidad a cada caso particular, para finalmente, hacia el siglo XVII, delimitarlo a un campo estrictamente humano.

Continúa el autor diciendo que este proceso fue también complementado, entre otros aspectos, con las importantes transformaciones sociales y culturales ocurridas durante el Renacimiento y el desarrollo del pensamiento cartesiano, puesto que para las personas empezaba a ser posible salir de su grupo de origen y pasar a mejores posiciones sociales, mientras que el pensamiento dualista cartesiano con su cogito, ergo sum impulsaba el yo, estableciendo una dicotomía mente-cuerpo/interno-externo. Elias postula que en el siglo XVII era ya clara la diferencia entre lo hecho de manera individual y lo hecho colectivamente, pero no fue hasta el siglo XIX cuando el término fue consolidado lingüísticamente. Así, y en esta transición de la Antigüedad -donde el grupo asistía a las necesidades de los individuos- a la Modernidad -donde el Estado releva esta función de cuidado-, nace el individuo como unidad "independiente", y donde esta protección del Estado no es concreta ni visiblemente reconocida.

Fromm (2000) sostiene que el surgimiento del individuo inicia en la etapa posterior a la Edad Media, donde crecieron en importancia el capital, la iniciativa económica individual y la competencia, dando lugar a un deterioro paulatino de las estructuras sociales que regían la época anterior. En este contexto, señala a Italia como la cuna del primer individuo, puesto que durante el Renacimiento fue motor de un importante desarrollo artístico, filosófico y social, además de contar con importantes ventajas políticas y económicas que posibilitaban dichas transformaciones.

De esta manera, los profundos cambios ocurridos después de la Edad Media crearon una base idónea para el surgimiento de una sociedad de individuos. Castel y Haroche (2003) coincidiendo con Fromm, exponen que dicho auge de los individuos se sitúa genealógicamente en el siglo XIV, con el nacimiento del capitalismo mercantil, en un contexto donde la relación entre los hombres suponía una regulación básicamente económica antes que política, como ocurría anteriormente. Así, y aunque fue posible la consolidación de esa ruptura con la Revolución Industrial, sumada a los ideales de "Igualdad, Fraternidad y Libertad" de la Revolución Francesa, no supusieron la consolidación del individuo como propietario de sí mismo sino hasta el siglo XX, con la instauración de la propiedad social y los derechos humanos y ciudadanos.

Partiendo de este proceso sociohistórico en el cual se circunscribe la producción de sujetos, encontramos que en la actualidad somos concebidos como el resultado de una experiencia singular y de una doble dualidad interno/externo-individual/social (íñiguez 2001); esta doble dualidad es creada a su vez por procesos complejos de subjetivación fundamentados en el discurso de la ciencia. Pero, ¿qué papel desempeña la ciencia en la construcción de sujetos?

El sujeto como una invención moderna se ha impuesto como forma "natural" de ser humano; tras ello se encuentra un proyecto normativo que crea e impone lo que debe ser considerado normal o natural. En esta dinámica de producción de verdades, Michel Foucault realiza un importante análisis sobre la relación entre poder y saber, en el cual el poder es productor de saber, en un proceso de luchas que lo crean y constituyen; así, el sujeto, como producto del poder, es modelado a lo largo de su vida con el objetivo de garantizar la sujeción constante de su fuerza, es formado y regulado en un conjunto de tecnologías disciplinarias y biopolíticas para que llegue a ser un sujeto, que Occidente moldea como sujeto-hijo/a-padre/madre-trabajador/a-ciudadano/a-creyente; le es impuesta una ley de "verdad" para que se reconozca a sí mismo y pueda ser reconocido por los demás. Es en este gobierno de la invisibilidad donde parece que somos libres, al mismo tiempo que diferentes instituciones nos dicen y enseñan cómo comportarnos, qué pensar y qué no; esta inmensa obra ha sometido "a generaciones, a fin de producir -mientras que otras formas de trabajo aseguraban la acumulación del capital- la sujeción de los hombres; quiero decir, su constitución como 'sujetos', en los dos sentidos de la palabra" (Foucault 1987, 77).

En este análisis de las relaciones poder-saber, la ciencia se consolida como una de las instituciones más importantes en la producción, legitimación y divulgación de verdad. Esta "verdad" transmitida a través del discurso científico constituye un doble juego subjetivo en el que creamos una ciencia que, a su vez, nos crea a nosotros mismos. De este modo, lo que sentimos y creemos ser tan naturalmente es un resultado social, histórico y cultural; somos el resultado de cierto tipo de razonamiento que nos define en función de algo interno de carácter mental, lo cual -configurado de diversas formas a lo largo del tiempo y por diferentes teorías-surge y se transforma en identidad, yo, self o subjetividad.

Sujeto: ¿sustancia o accidente?

Como ya ha sido expresado, usar uno u otro término denota estar en sintonía con una teoría específica. Asimismo, en determinados puntos de la historia se crean ciertos tipos de sujeto en función de las relaciones de poder existentes; en la Modernidad -época en la cual surge el individuo- éste debía obedecer a algo único, predecible e idéntico, por lo que la idea de "identidad" respondía a aquella necesidad de definir una "sustancia" perdurable y coherente en el tiempo.

El término identidad surge hacia 1440 del latín tardío identïtas, en su derivación artificial de idem, "lo mismo", modelo de entitas, "entidad", y éste como derivación de ens, entis, del griego on, óntos, que significa "yo soy" (Corominas 2006); así, el término referido a "yo soy lo mismo" ha sido objeto fundamental de análisis en las teorías sobre el ser.

La identidad como constructo moderno se relaciona con una dimensión más sustancial que contingente. Pese a esta relación de la identidad con algo estable y único que ha sido fuente de la psicología diferencial, conceptuali-zaciones más recientes se refieren a ella como un dilema entre la propia singularidad del individuo y la relación con sus congéneres; tal como lo expone íñiguez, ésta a su vez trasciende desde un nivel netamente natural, biológico y/o psicológico, a estar "relacionado con la elaboración conjunta de cada sociedad particular a lo largo de la historia" (íñiguez 2001, 210).

En la Posmodernidad, nuevas concepciones de(l) ser se configuran a partir de teorías descentradas, socialmente construidas, híbridas, nómadas, situadas, creadas en el habla, etc. (Rose 1998), en la medida que empieza a cuestionarse el ser único, estable, universal y autosuficiente, construido para la igualmente estable época moderna. En esta lógica posmoderna de oscurecimiento e indiferenciación de los límites, que cambia la dialéctica moderna por juegos de hibridación (Negri y Hardt 2005), existe una subversión de los límites tradicionales disciplinarios hacia identidades múltiples y fragmentadas, además de posibilidades de reconfiguración del ser en espacios físicos y virtuales. Al difuminarse esta frontera entre lo interno y externo deja de pensarse el ser como límite y entidad única e intransformable, ya que se puede ser ensamblado con otras partes de cuerpos, con máquinas, como lo expresa Haraway (1995), en una amalgama de Carne-Tecnología-Información.

Esta indiferenciación supone una extensión del cuerpo más allá de los límites de la piel. Rose expone que más que cuerpos tenemos "una serie de posibles ensamblajes de 'máquinas' de variadas dimensiones de humano, con otros elementos y materiales" (Rose 1998, 184). En este sentido, el cuerpo se torna en un complejo orgánico que permite ser-ensamblado-junto a comportamientos-artefactos-personas-espacios; así, la definición del sujeto estaría conformada no sólo por lo que habita en un "interior" -ya no tan fácilmente ubicable- sino por la forma como este sujeto se comporta, los artefactos que usa, las personas con las que se relaciona, los espacios que frecuenta y las significaciones que construye de esas experiencias. Es en este contexto donde se consolidan nuevas formas de entender lo humano.

Al ver estas diferentes concepciones sobre el ser posmoderno, cabe preguntarse: ¿es el sujeto sólo un producto sociohistórico determinado por su medio? O, ¿de qué forma participa en su propia construcción? Las técnicas de dominación representan solamente una dimensión del complejo proceso de construcción de subjetividades, pues, como lo ha planteado Foucault (1994 y 2005), para conocer la genealogía del sujeto hace falta estudiar la forma como éste se constituye de manera activa mediante las prácticas de sí, las cuales son esquemas "que le son propuestos, sugeridos, impuestos por su cultura, su sociedad y su grupo social" (Foucault 1994, 125). Estas prácticas de sí pueden definirse como un conjunto de operaciones que el sujeto hace sobre su cuerpo, su comportamiento, sus pensamientos y emociones, para transformarse y así alcanzar algún nivel de bienestar.

Siguiendo la obra de Foucault, Ramminger y Nardi (2008) exponen que para la comprensión del sujeto contemporáneo hace falta analizar la interacción entre las técnicas de dominación y las técnicas de sí, en cuanto a la forma como estas últimas son integradas en las estructuras de dominación mediante los actos que los sujetos hacen sobre sí mismos; esta técnica, denominada por Foucault guberna-mentalidad, implica entonces la relación del sujeto consigo mismo, es decir, las prácticas con las cuales éste crea y organiza las estrategias que "en su libertad pueden establecer unos en relación a otros" (Foucault 1994, 141).

En este orden de ideas, la subjetividad es entendida como un proceso, más que como un resultado, por lo cual se habla de la subjetivación como la forma de construcción de esa subjetividad mediante "un conjunto de prácticas que hacen posible al ser humano en tanto sujeto reflexivo, es decir, sujeto de conocimiento de sí mismo, y sujeto que se gobierna a sí mismo" (Gil 2004, 17). Por su parte, Domènech, Tirado y Gómez (2001) consideran la subje-tivación como un proceso de agrupación heterogéneo de "cuerpos, vocabularios, inscripciones, prácticas, juicios, técnicas, objetos [...] que nos acompañan y determinan" (Domènech, Tirado y Gómez 2001, 31-32). Así, los procesos de subjetivación dependen de la interacción de factores individuales que pueden ser observables o no, de espacios, objetos y personas, con las reglas establecidas por el contexto sociohistórico en que se desarrollan. Pero, ¿cómo se pueden analizar dichos procesos de subjetivación?

Nardi (2006)1 plantea que para ello es necesario identificar los dispositivos de subjetivación presentes en la familia, la escuela, las características particulares de la cultura y sub-cultura, la religión, los códigos morales y, por supuesto, el trabajo. Respecto a este último, y teniendo en cuenta que las formas de relacionarse con las reglas constituyen modos de subjetivación, en el caso del trabajo se refleja en la manera como los trabajadores significan y se enfrentan a los regímenes de verdad presentes en su actividad laboral. Como lo explican Nardi, Tittoni y Bernardes, este análisis implica:

[C]omprender los procesos a través de los cuales las experiencias de trabajo conforman modos de actuar, pensar y sentir [...] en las diferentes posibilidades de invención y creación de otros modos de trabajar, en la forma de las transgresiones, o lo mismo, de las resistencias-potencias, en la conexión de los diversos elementos y modos de producir y trabajar (Nardi, Tittoni y Bernardes, citado en Nardi 2006, 19).

Al ser el trabajo un dispositivo de subjetivación que crea diversas formas de ser y sentirse, y en el marco de las importantes transformaciones que ha sufrido en las últimas décadas, ¿de qué forma significa el sujeto estos cambios? Y más concretamente, ¿qué tipo de sujeto se constituye cuando el trabajo modifica su realidad espacio-temporal y social, como ocurre en el teletrabajo?

Sobre (tele)trabajo

La flexibilidad como uno de los principales ejes de la nueva estrategia del capitalismo permite, como lo expresan Boltanski y Chiapello (2002), "trasladar sobre los asalariados, así como sobre los subcontratistas y otros prestadores de servicios, el peso de la incertidumbre del mercado" (Boltanski y Chiapello 2002, 300). El capitalismo, con su estrategia de flexibilidad, atrae a sujetos conscientes de haber sido explotados "ofreciéndoles cierta forma de liberación que disimula nuevos modos de opresión" (Boltanski y Chiapello 2002, 534), es decir, el capitalismo, con su nuevo régimen de poder ilegible, sustituye el poder tradicional cara a cara por otro flexible, el electrónico.

Junto a las nuevas dinámicas de producción posindustrial existe un factor crucial que conecta los procesos de producción y transmite la intangibilidad de la materia prima: las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Blanch (2001) plantea que las TIC, como principales ejes de estos cambios, funcionan como un acelerador temporal, que expande el espacio y supone "un cambio de escala en el análisis e intervención de los procesos económicos, sociales, políticos y por supuesto laborales" (Blanch 2001, 34).

La tecnología, como factor esencial de cambio, protagoniza lo que se ha denominado la Tercera Revolución Industrial, pues supone una redefinición de la vida misma:

[L]a tecnología, en tanto que condensación del pensar y del hacer, de la teoría y la práctica, como expresión del modo en que en un momento dado el hombre mediatiza sus relaciones con su entorno, y consigo mismo, es aparentemente el factor más irresistible en la producción de cambio y en el cambio de la producción (De la Torre y Conde 1998, 11).

Pero, ¿qué es el trabajo? ¿Qué se entiende por esta actividad que ha sido central en la época moderna y que ahora deviene en continuos cambios? El trabajo es entendido desde la Modernidad como una actividad económica y productiva que permite al individuo la satisfacción de sus necesidades básicas y propende a su desarrollo personal y profesional. Peiró lo define como:

[U]n conjunto de actividades humanas, retribuidas o no, de carácter productivo y creativo que mediante el uso de técnicas, instrumentos, materias o informaciones disponibles, permite obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos o servicios. En esta actividad la persona aporta energías, habilidades, conocimientos y otros diversos recursos, y obtiene algún tipo de compensación material, psicológica y/o social (Peiró 1990, 87).

Blanch (1996) recopila en su obra diversos estudios que vinculan factores psicosociales al empleo como principal representación social del trabajo; aspectos tales como la ética, los valores, actitudes, motivación, compromiso, además de autonomía financiera y social, han sido obtenidos a partir del trabajo. Igualmente, como marco organizador del tiempo y de la actividad personal y familiar, ha facilitado el desarrollo de roles, estatus, poder, prestigio, y es fuente de reconocimiento e identidad, además de ayudar en la regulación de experiencias e interacciones sociales y en la ampliación de los contextos de socialización secundaria.

Pero este significado del trabajo es, al igual que la noción de sujeto, un producto sociohistórico; desde el hombre primitivo, el cual basaba su vida en una economía de subsistencia, siguiendo a la Grecia clásica, que lo degradaba a los esclavos y sirvientes, y a una Edad Media, que, influida por la religión, inicialmente lo consideró una práctica instrumental que hacía referencia al sufrimiento, a la dependencia y a la humillación, para luego, en un segundo momento, realzarlo a práctica ascética y redentora que permitía al hombre acercarse a Dios (Luque, Gómez y Cruces 2000). Desde el siglo XVI, acompañado de la influencia del trabajo artesanal, la religión y el impacto generado por los reformadores Lutero y Calvino, empezó la configuración del trabajo como eje estructurante de la sociedad, puesto que, contrario a la concepción inicial de la religión católica (el trabajo como castigo y condena ligado a la desobediencia), en la tradición protestante el trabajo fue dignificado, ya que la distribución por igual de la maldición divina como postulado del cristianismo primitivo o la acumulación de la riqueza por el trabajo daba la apertura a que sólo los "escogidos" eran favorecidos por Dios (Rezk y Ferschtut 2004).

Con la influencia de la Revolución Industrial, el capitalismo y el socialismo de corte marxista, a partir del siglo XIX el trabajo comenzó a ser pensado como la esencia misma del hombre, como vía para la realización de sí mismo y medio de desarrollo de las facultades humanas. Bauman (2003) plantea que en la era clásica de la moderna sociedad industrial, la ética del trabajo se convirtió en un instrumento indispensable para el funcionamiento cotidiano y saludable conservación de la sociedad, puesto que "es el principal factor de ubicación social y evaluación individual, salvo para quienes por su riqueza heredada o adquirida, combinaban una vida de ocio con la autosuficiencia" (Bauman 2003, 34).

En la era posindustrial el trabajo se contextualiza en relaciones e intercambios donde los acontecimientos económicos, políticos y sociales se asemejan cada vez más a la "aldea global" de McLuhan (1996). En este nuevo orden, el trabajo está experimentando importantes transformaciones no sólo en su contenido físico sino también en su significado social, en el cual la flexibilidad como importante protagonista exige una interacción dinámica entre diferentes actores en contextos y actividades cambiantes (Bauman 2003; Sennett 2001).

Así, entonces, el trabajo comienza a ser cuestionado como principal determinante y núcleo de una vida plena: "crisis de desenamoramiento", "previsible fin de la sociedad basada en el trabajo", "descentramiento de la vida humana", son algunas de las críticas que ha recibido en los últimos tiempos. Pese a ello, teóricos también coinciden en que el trabajo continúa ocupando un lugar importante en la sociedad, que "sigue siendo una categoría sociológica clave para analizar e interpretar las sociedades del capitalismo avanzado" (Zubero 1998, 186), y en que, independientemente de la voluntad de los individuos, el sistema económico impone el hecho de trabajar como una necesidad. Asimismo, Nardi (2006) afirma que el trabajo continúa teniendo un papel central en la "estructura social y en la construcción material y psíquica de los sujetos" (Nardi 2006, 28). En este sentido, y aunque su significado e incuestionable centralidad se hayan visto alterados, el trabajo como lugar de encuentro y de experiencias contribuye, junto a otros espacios, a configurar dinámicas de subjetivación y, por ende, formas de ser y estar.

De cómo devino el teletrabajo Crisis en el sector industrial, desempleo, déficit de las infraestructuras energéticas, la primera gran crisis del petróleo y el deterioro del medio ambiente fueron algunas de las principales características asociadas al surgimiento del teletrabajo en los años setenta. Esta crisis industrial encontró en dicha modalidad de trabajo algunos elementos necesarios para su solución: "descentralización de los núcleos productivos, la orientación de las empresas a la demanda, la rapidez de respuesta en la producción o en los servicios, la polivalencia de los empleados y su implicación en los objetivos empresariales" (Ortiz 1996, 28), es decir, respondía a la necesidad de adaptación e incremento de la productividad de las organizaciones.

Pese a que se pueden identificar raíces del teletrabajo antes de esta época, con las trabajadoras de la industria británica del software de los años sesenta, que realizaban su trabajo en casa, es sólo a partir de 1973 que el estadounidense Jack Nilles acuñó el término "teletrabajo", en su original telecommuting (Ortiz 1996; Vilaseca 2004). Pero ¿qué entendemos por teletrabajo?

Pese a los importantes avances que ha tenido la industria de las telecomunicaciones en estos últimos cuarenta años, el concepto de teletrabajo no ha sufrido considerables transformaciones, aunque sí presenta diferentes matices dependiendo de la institución que lo defina. En la literatura especializada se encuentran tres elementos claves en su definición: modalidad de trabajo distante físicamente de las instalaciones de la empresa, que utiliza la información como principal materia prima, y, por ende, las TIC.

Respecto a la investigación hecha sobre teletrabajo, son múltiples los estudios estructurales y organizativos existentes en la literatura (Belzunegui 2001; Net 2001; Pérez, Martínez y De Luis 2003), además de aquellos que hacen referencia a sus ventajas y desventajas (Bailey y Kurland 2002; Harpaz 2002; Belzunegui 2001; Hobbs y Armstrong 1998; Mann, Varey y Button 2000; Martínez, Salmerón y Roca 1998; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 2002; Net 2001; Ortiz 1996; Thompson y Vivien 1998).

Más allá de estos aspectos generales, las principales temáticas de investigación se refieren al futuro del teletrabajo, a aspectos metodológicos, legales, de género, y conciliación vida laboral-vida familiar; este último tema, junto al interés por investigar cuestiones ligadas a la dimensión espacio-temporal del teletrabajo, son las dimensiones más abordadas en estudios recientes (Blanco 2005; Felstead 2012; Hilbrecht et al. 2008; Lae-gran 2008; Nansen et al. 2010; Pérez y Gálvez 2009; Tietze 2005; Tietze y Musson 2002; Tremblay 2002; Tremblay y Genin 2008; Nunes 2007).

Sobre el acercamiento metodológico, Tietze, Musson y Scurry (2009) reparan en la escasez de estudios longitudinales que permitan analizar y evaluar las implicaciones del teletrabajo en el tiempo. Por su parte, Wilks y Billsberry (2007) apuntan que son más comunes los grandes estudios cuantitativos que dan un panorama general sobre la actividad de los teletrabajadores, que las investigaciones cualitativas que analizan en profundidad al sujeto que labora en esta modalidad. Al respecto, en los últimos cinco años ha ocurrido una importante transformación, puesto que la prevalencia de estudios de género y de aquellos que examinan el encuentro entre trabajo y casa ha supuesto una fuerte apuesta por enfoques más centrados en los sujetos que en la cantidad y universalidad de los datos.

Sobre ser/estar en el (tele)trabajo

Teniendo en cuenta la estrecha relación existente entre el origen del individuo y el nacimiento del capitalismo, puede decirse que el trabajo ha sido un importante motor de cambio ontológico y social. Con el capitalismo, las personas empezaban a liberarse de las ataduras propias de la Edad Media, y el individualismo fue su medio y fin perfectos. En el Renacimiento, el sujeto empezó a convertirse en dueño de su destino y "la moneda se convirtió en un gran factor de igualdad humana y resultó más poderosa que el nacimiento y la casta" (Fromm 2000, 77), aunque, valga decirlo, dichas transformaciones suponían nuevos retos: desvincularse de lo que daba sentido y estructura a sus vidas llevaba a enfrentarse a otros riesgos.

Así, pues, analizar la relación entre subjetividad y trabajo implica necesariamente estudiar el contexto sociohis-tórico que la produce y enmarca. Vemos así cómo se han construido a través de la historia diferentes significados desde sistemas económicos muy concretos: esclavos, siervos, producto-de-la-maldición-divina, obreros-masa, asalariados-estables, hasta los trabajadores-flexibles-precarios que conocemos hoy.

Como es sabido, fue sólo hasta el siglo XIX que el trabajo se configuró en la actividad alrededor de la cual se ha construido nuestra sociedad moderna; tal como lo estudia Foucault en su obra, la fábrica se establece como una institución clave en la creación y moldea-miento de subjetividades, ya que -por ser el dispositivo disciplinar sucesor de la labor realizada por la familia y la escuela- cumple el objetivo de crear individuos productivos y a la vez estables, predecibles y obedientes. Así, el trabajo ha implicado la imposición de patrones de conducta deseables, es decir, ha producido concepciones de lo que es normal y necesario; esta noción agrega virtudes al trabajo como medio de integración a un grupo humano, de vivencia, de utilidad social y, en general, de realización personal.

El trabajo como dispositivo estrechamente ligado a los procesos de construcción de subjetividades se constituye en sujeción y subjetivación. Pero, ¿qué ocurre cuando esas condiciones desaparecen? ¿Qué pasa cuando esos sujetos no encuentran el trabajo para el cual han sido formados? Esta "licuefacción" y "fluidez", como propiedades fundamentales de las actuales clasificaciones y representaciones (Bauman 2003), se contraponen a lo que en la filosofía clásica de Platón y Aristóteles significan la sustancia como esencial y el accidente como relativo y contingente: "hoy observamos una inversión de este supuesto, ya que el accidente se ha convertido en absoluto y la sustancia, cualquier sustancia (incluido el ser humano), en relativa y contingente" (Beriain 2003, 6).

Los cambios experimentados en los últimos años, más que transformaciones del sistema económico, son variaciones que cuestionan todo el orden social creado a partir del trabajo, en los niveles práctico, cognitivo y emocional (en el sentido de estrategias, comportamientos, concepciones, representaciones, significados y actitudes), donde se resignifican la autonomía financiera, la organización del tiempo y de la actividad personal y familiar, la utilidad social, el estatus, el poder, el reconocimiento en una actividad y la regulación de experiencias e interacciones sociales. Es en este contexto cambiante e impredecible donde la experiencia de trabajar requiere nuevos proyectos subjetivos.

Nuevos trabajos, ¿nuevas subjetividades?

Tanto colectiva como individualmente, las nuevas realidades del trabajo traen consigo importantes modificaciones. En cuanto al ámbito colectivo, Zubero (1998) plantea cómo a partir del capitalismo flexible ocurre una deconstrucción del sujeto como parte de una clase social proletaria surgida en la Modernidad:

"no es tanto que desaparezca la clase trabajadora como clase en sí sino como clase para sí" (Zubero 1998, 186). De esta manera, el individuo trabajador como miembro del movimiento obrero es suplantado por un proyecto de realización del sujeto que enfatiza en el rendimiento individual.

En un ámbito individual, Sennett (2001) y Nardi (2006) realizan dos completas investigaciones acerca de las consecuencias que trae consigo el actual mundo laboral para la subjetividad. Para empezar, Sennett explica cómo el "nuevo capitalismo" amenaza aspectos del carácter que brindaban una sensación de yo estable: la confianza, lealtad y pertenencia a una comunidad cohesionada con proyectos colectivos y duraderos. Continúa Sennett diciendo que esta permanente necesidad de reinvención imposibilita en el sujeto la creación de relatos coherentes de identidad y de proyectos y planes de futuro.

Asimismo, Nardi (2006), en un estudio realizado en Brasil en 2005, analiza las consecuencias del nuevo mundo del trabajo en los procesos de subjetivación y en las formas de reflexión ética de dos generaciones de trabajadores. Al igual que Sennett, este autor encuentra que el capitalismo en el mundo globalizado lleva a una corrosión de los valores que determinaban la vida en la sociedad industrial, lo cual implica un aumento del individualismo y una pérdida de valores simbólicos asociados al trabajo, tales como el compañerismo, la honestidad y el reconocimiento social. De esta manera, el neoliberalismo genera "efectos perversos en los procesos de subjetivación" (Nardi 2006, 194) y modela la subjetividad en función del incremento de la productividad.

Teniendo en cuenta este cruento panorama, Nardi aclara que esta crítica de los efectos que tiene el mundo laboral sobre la subjetividad no pretende, en ningún momento, exaltar o realizar una apología de las estables condiciones tayloristas-fordistas, pero sí demostrar que las actuales dinámicas de trabajo, lejos de brindar posibilidades de liberación del alienante sistema taylo-rista, generan mayores riesgos individuales y sociales: "la nueva sujeción es más violenta, pues niega las diferencias, desvaloriza las salidas colectivas y naturaliza las desigualdades, haciendo que los sujetos se sientan aislados y frágiles" (Nardi 2006, 196).

Al analizar el trabajo como dispositivo creador de subjetividades, se encuentran posturas que consideran la existencia en la actualidad de dispositivos más potentes. Bauman (2000) observa que, más que el trabajo, el consumo se define actualmente como el dispositivo subjetivador por excelencia, en un contexto que -caracterizado por la carencia de referentes morales- encuentra en la estética del consumo la satisfacción inmediata de necesidades. Del mismo modo, se crea un nuevo significado para los pobres y excluidos: no son ya los que no tienen trabajo ni recursos, sino que son definidos como los que no pueden consumir, aunque paradójicamente representen, tal y como lo afirman Negri y Hardt, las eternas figuras posmodernas, "la figura de un sujeto móvil, transversal, omnipresente y diferente [...], el testamento del carácter incontrolable y aleatorio de la existencia" (Negri y Hardt 2005, 177).

Junto a las importantes consecuencias que genera el nuevo orden mundial en el sujeto, las subjetividades son particularmente vistas como híbridas (Negri y Hardt 2005). Al desvanecerse las fronteras entre lo interno y externo, las instituciones creadoras de subjetividad en las sociedades disciplinarias se expanden, fluyen hacia sociedades de control (Deleuze 1995) que no encuentran límites en las paredes de las instituciones.

Negri y Hardt (2005) mantienen que actualmente la fábrica social sigue siendo productora de subjetividades; es decir, no es que actualmente las instituciones no produzcan subjetividades, sino que estas subjetividades no están vinculadas al espacio físico que las representaba en la Modernidad; es más, no están limitadas por ningún lugar específico. Esta indefinición de los lugares de producción de subjetividades se evidencia en "la indeterminación de la forma de las subjetividades producidas" (Negri y Hardt 2005, 219), es decir, una subjetividad híbrida puede estar definida en un mismo momento por todas las lógicas de las identidades contenidas: "ese individuo es obrero fuera de la fábrica, estudiante fuera de la escuela, preso fuera de la prisión, enfermo mental fuera del instituto psiquiátrico: todo al mismo tiempo. No le corresponde ninguna identidad y le corresponden todas ellas simultáneamente" (Negri y Hardt 2005, 353).

Estas nuevas formas de control abierto y continuo que resultan de la conversión de instituciones en extituciones (Domènech y Tirado 2001) implican una modulación electrónica del ser humano, de su estado, ubicación, biografía, conexiones, es decir, de su subjetividad. En este contexto se crean diversas dinámicas laborales que dan apertura a nuevas generaciones de trabajadores, los cuales son configurados en el producto directo de la amalgama Carne-Máquina; éstos son l@s teletrabajador@s.

Nuevas subjetividades, ¿y los teletrabajadores?

Al analizar las nuevas realidades del trabajo y sus efectos en la producción de subjetividades, es de especial interés profundizar en las consecuencias que trae para el sujeto un tipo de trabajo que integra muchos de los factores claves de cambio: flexibilidad, descentralización, tecnología y nuevas dinámicas de interacción.

El teletrabajo genera importantes transformaciones en el individuo, al redefinir conceptos claves como tiempo, lugar, vida familiar y, en general, vida social; como lo explica Ortiz:

[E]l teletrabajo encierra la suficiente potencialidad como para cambiar el modo y el lugar de trabajo de las masas de población crecientes; las relaciones familiares y comunitarias, [... ] los hábitos y costumbres cotidianos; los modos de vestir, los ritos adscritos a la vida laboral, [... ] los modos de incorporarse a la sociedad mediante el trabajo, de relacionarse, de adquirir status, de aprender y de culturizarse (Ortiz 1996, 29).

Respecto a la organización temporal que brindaba el trabajo en la Modernidad, el teletrabajo puede suponer una variación de los tres tiempos que regían el día a día del ser humano: ocho horas de trabajo, ocho de ocio y ocho de descanso. Esta nueva organización del trabajo diluye las fronteras entre tiempo libre y tiempo laboral, al quebrantar también los límites del hogar y del trabajo, de la vida privada y de la pública. En este mismo sentido de "invasión" de los espacios tan claramente configurados en la sociedad industrial, el teletrabajo implica el cues-tionamiento de los sitios de trabajo como entornos ligados a espacios físicos concretos; las TIC hacen posible que esos espacios se expandan en todos los sentidos, desde el hogar hasta lugares de ocio o de paso; en cualquiera que permita conectarse a la red, el sujeto puede desarrollar su actividad laboral. En este contexto, los teletrabajadores están llamados a negociar, creando estrategias para gestionar dichas transformaciones y construyendo realidades espacio-temporales alternativas (Felstead y Jew-son 2000; Felstead 2012; Nansen et al. 2010; Nunes 2007; Shumate y Fulk 2004; Tietze 2005; Tietze y Musson 2002; Tremblay y Genin 2008).

El teletrabajo como fenómeno posmoderno posibilitado por las TIC no deja de provocar un cierto déjà vu de una etapa preindustrial donde igualmente se concentraba el trabajo en el hogar. Bajo esta forma de trabajo no impera ya la necesidad de concentrar a los trabajadores en espacios delimitados y vigilados, de modo que se vuelve innecesaria su presencia física en la empresa para su control; ahora la empresa ya no necesita, como en las sociedades disciplinarias, modelar un cuerpo para que sea productivo sino que, y de manera más económica en fuerza, tiempo y dinero, lo modula electrónicamente. Es en este contexto donde el teletrabajador se convierte en "ciberartesano" (Pimentel y Gutiérrez 1999).

En la misma línea, Ellison (1999), retomando a Toffler (1980), plantea que este retorno del hogar como centro de producción en el teletrabajo puede comprometer un nuevo énfasis del hogar como centro de la sociedad. Según Toffler, este retorno a un tipo de época preindus-trial en la cual las familias trabajaban juntas puede tener un impacto positivo, en la medida que genere una intensificación de las relaciones emocionales cara a cara en casa y en el barrio. Ellison comenta al respecto que esta visión puede leerse como una "interpretación utópica" de las implicaciones de trabajar en casa, centrada más en aspectos simbólicos que en sus utilidades prácticas.

Pese a que el teletrabajo puede generar nuevas formas de socialización en casa, el barrio, y mediante las TIC, son también visibles los complejos efectos que tiene sobre el grupo social instaurado en la Modernidad. Partiendo de la explicación de Carnoy del hecho de que "la sociedad industrial se construyó sobre la socialización de las masas campesinas y artesanas en la gran empresa y el trabajo estandarizado. La sociedad red se funda en el movimiento inverso: la individualización y la segregación del trabajo" (Carnoy 2001, 11), es evidente que el teletrabajo implica nuevas dinámicas laborales de interacción, en donde ocurre un culto al rendimiento individual mediante un tipo de aislamiento que fragmenta el grupo social proletario y da apertura a proyectos ul-traindividualistas (Zubero 1998).

En la revisión bibliográfica realizada sobre teletrabajo, pocos estudios analizan directamente la relación teletrabajo-subjetividad. Como ha sido comentado en el acápite anterior, la mayoría de las investigaciones tienen como objetivo principal crear estadísticas, perfiles de teletrabajadores o listas sobre ventajas y desventajas, aunque cada vez van tomando más fuerza los estudios referidos al encuentro esfera pública y esfera privada, dimensión espacio-temporal y estudios de género. Al respecto, comentan Wilson y Greenhill, "hay un notable vacío en la investigación acerca de la identidad y el impacto que las TIC tienen en su construcción. El teletrabajo y las nociones de 'self' ofrecen una posibilidad de tratar tales vacíos" (Wilson y Greenhill 2004, 215-216).

En particular, las investigaciones encontradas que integran estas dos dimensiones, subjetividad y teletrabajo, son teóricamente diversas: van desde un enfoque social clásico (Thatcher y Zhu 2006) hasta construccionista social (Tietze y Musson 2002), discursivo (Tietze 2005), biopolítico (Brocklehurst 2001) y de género (Wilson y Gre-enhill 2004). Es clave anotar que en estos estudios no se hacen claras distinciones entre subjetividad e identidad, y que en general es más utilizado este último término; también, respecto a las modalidades de teletrabajo, gran parte de las investigaciones se centran en el teletrabajo desarrollado desde casa, puesto que integra dos esferas tradicionalmente disociadas, una referida al ámbito público (trabajo) y la otra al privado (casa).

Para empezar, Thatcher y Zhu (2006) analizan en un estudio teórico la identidad de los teletrabajadores y las teletrabajadoras a partir de tres grandes enfoques encontrados en la literatura; el primero de ellos hace referencia a la teoría de la autocategorización cognitiva, en donde la identidad social opera en la asimilación de una unidad social desde un "yo" a un "nosotros", el cual incorpora las características de esa unidad social en un autoconcepto. En este sentido, trabajar desde casa o desde otras organizaciones puede crear sentimientos de aislamiento, incerteza y frustración, contenidos en la dificultad de crear una identidad basada en la organización, aunque también puede abrir la posibilidad de crear identidades basadas en la familia u otras organizaciones. En segundo lugar, se encuentra la investigación basada en la autoverificación, la cual enfatiza en la importancia de la congruencia entre la visión que el individuo tiene sobre sí mismo y la percepción de los otros. Este aspecto se ve también afectado en el teletrabajo, por la forma en que reduce la presencia, visibilidad y comunicación cara a cara con la organización, provocando una crisis en la percepción que los teletrabajadores tienen de sí mismos. El tercer enfoque encontrado por Thatcher y Zhu hace referencia a la identidad como un proceso continuo de actividades habituales que confieren un sentido de estructura y coherencia a la vida diaria.

En resumen, las autoras exponen que el teletrabajo afecta la identidad, en la medida que interrumpe las rutinas aprendidas sobre el trabajo, aunque paralelamente el individuo reelabora nuevos hábitos y rutinas como vía psicológica y comportamental para ajustarse al cambio del contexto físico y social: hábitos como mantener viejas rutinas (vestirse de traje) o incorporar nuevas actividades (realizar ejercicio), para así facilitar la entrada o salida del trabajo.

Paralelo al análisis de estos tres enfoques en el estudio del teletrabajo y la identidad, Thatcher y Zhu identifican el sitio de teletrabajo, el tiempo transcurrido en la actividad y la voluntariedad en la decisión de teletrabajar como dimensiones claves en la investigación sobre la identidad de los teletrabajadores; la primera dimensión determina el medio social y físico de desarrollo de la actividad, la segunda se refiere a la extensión de tiempo para la cual aplican esos cambios, mientras que la tercera influye en la motivación y satisfacción del/la teletrabajador/a, al ser o no una forma impuesta de trabajo.

Siguiendo con las investigaciones sobre teletrabajo, Tietze y Musson (2002), a partir de la obra de Giddens (1990 y 1991) y Sennett (1998), realizan un acercamiento a las consecuencias del teletrabajo en la construcción de identidades. Basadas en el trabajo investigativo realizado con 25 teletrabajadores (hombres y mujeres), las autoras parten de la idea de identidad no como algo sólido, sino como un proceso continuo de construcción del self que, aun así, se fundamenta en hábitos y rutinas. Sennett y Giddens consideran estos elementos como esenciales para la identidad, pero como recalca Sennett, bajo el influjo de las modernas prácticas del capitalismo flexible, las identidades están siendo amenazadas, al igual que los lazos duraderos, referencias a largo plazo y valores como el compromiso y la lealtad. Este pesimismo de Sennett se contrapone a la visión de Giddens respecto a la liberación del individuo de la tradición y las posibilidades de agencia y reflexión. En este orden de ideas, las autoras parten de la siguiente inquietud: ¿cómo son afrontadas las inseguridades on-tológicas resultantes del encuentro "trabajo" y "casa"? ¿Copian las rutinas aprendidas en los puestos de trabajo tradicional o crean nuevos patrones y/o estrategias? Según los resultados encontrados, los teletrabajadores se enfrentan a diferentes actividades y temporalidades, combinando rutinas relacionadas con el trabajo y la casa; aun así, las amenazas de desintegración e inestabilidad están presentes, al mismo tiempo que las oportunidades para integrar y conciliar.

Concluyen Tietze y Musson que los teletrabajadores continúan reproduciendo prácticas de autodisciplina aprendidas desde el trabajo tradicional, pero también se denota en ellos verdaderos grados de autonomía y autodeterminación. Dichos procesos (de disciplina y autonomía) siempre coexisten, de modo que los teletrabajadores están permanentemente en situación de lucha (struggling) y de acrobacia (juggling), en el sentido de conciliar todas las tareas y los diversos roles a su alrededor. Así, no es que las nuevas formas de trabajo sean necesariamente corrosivas del carácter como lo señala Sennett, ni por completo liberalizadoras, sino que implican que el sujeto participe de manera reflexiva en la reconfiguración de ambas esferas, casa y trabajo, y también de sí mismo.

Posteriormente, Tietze (2005) brinda un acercamiento desde un punto de vista discursivo de las estrategias de afrontamiento usadas por los teletrabajadores en la construcción de sus identidades. Esta investigadora realizó dos estudios, uno piloto con diez familias teletrabajadoras y otro con veinticinco familias, usando un enfoque conceptual basado en los desarrollos de Hardy, Palmer y Phillips (2000) que analiza tres elementos constitutivos del discurso: conceptos, objetos y posicionamientos. Tietze argumenta que al ser el "trabajo" y el "hogar" las dos fuentes más poderosas de significados e identidad, los teletrabajadores están llamados a ser "empresarios de sí mismos", puesto que para definir sus vidas necesitan construir ideas, valores y roles nuevos. En este proceso emergente de re-creación de relatos de identidad, Tietze expone que la presencia de otros actores sociales permite que dichas identidades sean rechazadas o aceptadas.

Teniendo en cuenta que la llegada a casa del trabajo remunerado implica directamente la construcción y renegociación de identidades, esta autora afirma que los teletrabajadores, antes que sumirse en discusiones filosóficas al respecto, encuentran soluciones prácticas en forma de "estrategias de afrontamiento"; éstas hacen referencia a acciones, artefactos, símbolos, códigos de indumentaria y rutinas implicados en la designación de espacios, y a horarios específicos para cada actividad. En este sentido, Tietze encuentra que los sujetos crean sistemas para establecer diferencias entre trabajo y casa: objetos como corbatas, pendientes, maquillaje o sistemas creados como códigos de colores que comunican a su familia disponibilidad; este hecho refleja que los teletrabajadores muchas veces intentan sustentar sus relatos de identidad en objetos ligados al trabajo tradicional.

La autora concluye que las personas teletrabajadoras se ven enfrentadas a grandes retos en la construcción de sus identidades, las cuales devienen precarias, es decir, menos estables y predecibles: "la reubicación del trabajo remunerado en un contexto cultural y en una red de relaciones diferentes (familia, amigos, vecinos pero también albañiles, carteros, jardineros) interrumpe el tejido de una narrativa de definición del yo y plantea un desafío a su identidad" (Tietze 2005, 10).

Otro estudio que integra teletrabajo y subjetividad es el realizado por Brocklehurst (2001), quien analiza la experiencia de un grupo de trabajadores convencionales, los cuales, en proyectos de implantación de trabajo remoto, han sido trasladados a sus casas como nuevos centros de trabajo. Al igual que Tietze, este autor encuentra que los trabajadores en casa intentaban replicar las rutinas y hábitos adquiridos en la oficina como una forma de aferrarse a lo que anteriormente les daba un significado como trabajadores; en el mismo sentido, los teletrabajadores mostraban gran ansiedad y una carencia de discurso para explicarse a ellos mismos (y a otros) quiénes eran. Brocklehurst argumenta que el trabajo en casa, antes que procurar una liberación del sujeto, crea en éstos más ansiedad, al verse diluidas las distinciones tan claramente marcadas por las formas tradicionales de trabajo: "trabajar fue asociado a masculino=sostén de la familia= esfera pública, mientras que su negación era no-trabajo=femenino=de pendiente=esfera privada" (Brocklehurst 2001, 461). De esta manera, nuevas formas de trabajo traen consigo dificultades en la definición de sujetos que han sido formados para ser categorías absolutas y únicas.

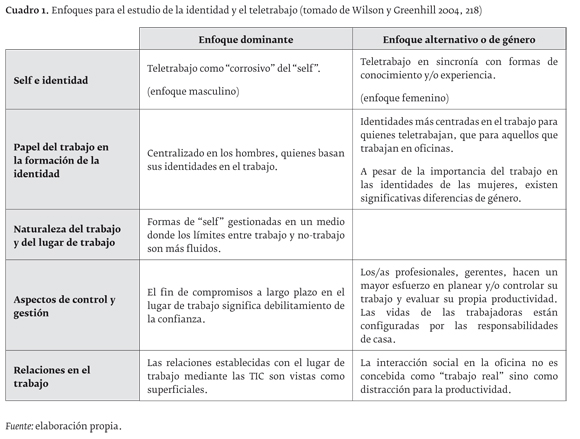

Desde otra perspectiva, Wilson y Greenhill (2004) analizan, en un estudio teórico sobre género y teletrabajo, algunas investigaciones realizadas sobre la identidad en nuevos contextos laborales. Siguiendo el trabajo de Mirchandani (1996), sugieren que incluso las personas teletrabajadoras pueden producir identidades más centradas en el trabajo que las personas que trabajan en modalidades tradicionales, pues al tener con el teletrabajo mayor control de su actividad generan nuevas concepciones sobre lo que es trabajo y lo que es ser trabajador. Así mismo, las autoras analizan que la visión -tal y como ha sido defendida por Sennett (2001) y otros autores- de las nuevas dinámicas laborales como "corrosivas" del self está dada desde una perspectiva fundamentalmente masculina. En el cuadro 1 se explica este planteamiento, comparando el enfoque dominante existente sobre (tele)trabajo e identidad, y el alternativo o de género propuesto por Wilson y Greenhill.

Esta propuesta incorpora posibilidades más allá de la incerteza o el aislamiento que señalan la mayoría de estudios; ¿estarán dichos estudios limitados a la visión de un sujeto "masculino-trabajador-convencional"? ¿O será que este hecho responde a que las concepciones usadas sobre identidad son más sustanciales que contingentes, legado de la igualmente estable época moderna?

¿Conclusiones?

La transformación del lugar, los objetos y el tiempo donde transcurre la actividad laboral son elementos básicos por tener en cuenta en el análisis de las nuevas formas de trabajo, especialmente cuando se habla de teletrabajo. Este hecho implica un cambio en los significados que, establecidos desde la Modernidad, concebían el trabajo como una actividad asociada a la fábrica-empresa/el ámbito público y horarios específicos, a un nuevo contexto recolonizado por el trabajo: casa/ámbito privado-doméstico, pero también sitios-cualquiera, donde la conexión permanente dibuja otras realidades temporales, sociales y ontológicas.

Así, pues, este análisis establece el marco sobre el cual el teletrabajo es sujeción y resubjetivación, en la medida que implica diferentes relaciones y significaciones con otros y consigo mismos: los sitios frecuentados por los teletrabajadores, sobre todo la casa y el barrio no sólo como sitios privados sino como sitios integrados, redinamiza-dos y multiusos, pero también los sitios de trabajo que trascienden las fronteras geográficas -como ocurre con los teletrabajadores móviles; los objetos que utilizan, TIC y electrodomésTICos, entre otras herramientas-, refuerzan realidades entrelazadas, conectadas en un permanente flujo de trabajo productivo, tanto económico como doméstico, en un tiempo donde la no-linealidad representa multiplicidad, posibilidad, caos y cansancio. Y también, su efecto en las relaciones laborales, familiares, de amistad y comunitarias, en la medida que ocurre un cambio de intensidad, frecuencia y vía.

En este orden de ideas, el teletrabajo implica el encuentro de diferentes mundos, donde múltiples factores individuales, familiares, organizativos, contextuales y socioculturales llevan a adaptaciones y significaciones también particulares. Tal como lo exponen Nansen et al. (2010), no existe en el caso del teletrabajo un resultado estático que genere balance o equilibrio o, por otra parte, conflicto, sino que es un proceso abierto, de interacción y negociación, que "oscila entre polos de segregación/segmentación y sincronización/ integración" (Nansen et al. 2010, 148). En esta medida, comporta procesos continuos de resignificación, muchas veces ambigüos y paradójicos, de autonomía y esclavitud.

¿De qué manera supone autonomía? Es evidente que las comodidades que se desprenden del teletrabajo son calculadas por los modos de producción, y no en beneficio de las personas sino en beneficio de la productividad. El teletrabajo supone una modificación de la forma como se desempeña el trabajo, pero aun cuando sigue siendo eso, trabajo, continúa como dispositivo subjetivador, en el sentido de que mantiene la producción de sujetos productivos (Foucault 1987). Por consiguiente, el sentirse más libre con esta modalidad de trabajo ¿es sólo un espejismo? Tal como lo dice Rose (1998), ¿más que ser libres para escoger, los sujetos están obligados a ser libres?

El teletrabajo como nueva forma de "telepoder" refuerza en los individuos una sensación de autocontrol y de liberación de las instituciones disciplinarias, lo cual no implica necesariamente que dichas instituciones dejen de existir, sino que se transforman, su control se prolonga más allá de los límites de sus paredes, y se generaliza a muchas esferas de la vida un tipo de poder-electrónico-ilegible, donde el cuerpo del individuo trabajador sigue siendo la materialidad a partir de la cual no se es ya "sujeto" sino "conexión" a las superficies de poder que modulan la vida.

Aun así, la modificación del lugar de trabajo abre nuevas posibilidades: espacios, tiempos, personas, objetos y significados, los cuales deben y pueden ser agenciados por los propios sujetos. En este sentido, el teletrabajo, a la vez que "sujeta", brinda otras posibilidades de existencia, para un sujeto que también puede controlar su vida y que no simplemente está supeditado a un contexto extraño; un sujeto que crea diversos procesos de subjetivación en la interacción con ese contexto, en la forma como entiende y maneja los esquemas que le son impuestos, como crea diferentes maneras de trabajar y de vivir, cuando puede atender su casa para labores específicas, interactuar con su familia, hablar con amigos/as de cosas no relacionadas con el trabajo, atender sus necesidades, realizar otro tipo de actividades, decidir cuándo comer, cómo estar o en qué momento dormir una siesta, escoger su indumentaria sin el menor riesgo a ser corregido, elegir cuándo y qué querer ser, aunque siga produciendo para un otro, es decir, aunque esté trabajando.

Sobre esta potencialidad, debe prestarse especial interés a la necesidad de que el teletrabajo se encuentre bien posicionado dentro de las organizaciones, la sociedad, y en el ámbito institucional, mediante políticas, estructuras y prácticas igualitarias, puesto que no todo está determinado por la agencia del sujeto. Este punto es crucial cuando se busca, por ejemplo, una mejor integración entre trabajo y casa, puesto que el teletrabajo, aunque tiene potencial en la medida que aporta autonomía a los sujetos, puede también convertirse en una trampa, en la cual se trabaja más, se continúan reproduciendo patrones tradicionales de división desigual del trabajo doméstico, y donde aquellas promesas de expansión de las barreras espacio-temporales del trabajo tradicional quedan reconvertidas en conflicto y en limitaciones tradicionales de tiempo.

Para terminar, como ya se ha comentado, los estudios de género, las aproximaciones al análisis del encuentro de la esfera pública y privada, las dimensiones espacio-temporales y el papel de las TIC en la vida diaria en lo que respecta al teletrabajo suponen un importante y alternativo núcleo de investigación en lo referido a la subjetividad. Aun así, en el caso del estudio de la relación familia-trabajo, hace falta un acercamiento que integre los resultados obtenidos en lo que respecta a las teletrabajadoras con cargas familiares que trabajan desde casa, con la experiencia de los teletrabajadores que se encuentran en la mismas condiciones. Esto se plantea debido a que la mayoría de investigaciones que abordan el teletrabajo como estrategia de conciliación se centran en la mujer, pero un acercamiento a la vivencia que genera esta modalidad de trabajo en la vida de los hombres puede suscitar un interesante contraste de la manera como el trabajo desde sus formas tradicionales ha influido en la construcción de la paternidad, las relaciones de pareja, el género y, en definitiva, la vida misma.

Comentarios

* Artículo derivado de la investigación "Nuev@s trabajador@s, nuevos sujetos. Vida y subjetividad en-torno al teletrabajo"

1 Los números de página de las referencias incluidas en este texto fueron obtenidos de la versión digital del libro, anterior a su impresión.

Referencias

1. Bailey, Diane y Nancy Kurland. 2002. A Review of Telework Research: Findings, New Directions, and Lessons for the Study of Modern Work. Journal of Organizational Behavior 23: 383-400. [ Links ]

2. Bauman, Zygmunt. 2000. Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa. [ Links ]

3. Bauman, Zygmunt. 2003. Modernidad líquida. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

4. Belzunegui, Ángel. 2001. Diversificación de las condiciones de trabajo y cambios organizativos en las empresas: un estudio sobre el teletrabajo. Disertación doctoral, Universidad Rovira y Virgili. [ Links ]

5. Beriain, Josetxo. 2003. La construcción social de la discontinuidad histórica. En Tiempo y espacio: miradas múltiples, ed. Guadalupe Valencia, 467-509. México: Plaza y Valdés Editores. [ Links ]

6. Blanch, Josep María. 1996. Psicología social del trabajo. En Psicología social aplicada, coords. Jose Luis Álvaro, Alicia Garrido y José Ramón Torregrosa, 85-120. Madrid: McGraw-Hill. [ Links ]

7. Blanch, Josep María. 2001. Empleo y desempleo. ¿Viejos conceptos en nuevos contextos? En Trabajo, individuo y sociedad: perspectivas psicosociológicas sobre el futuro del trabajo, coords. Esteban Agulló y Anastasio Ovejero, 2748. Madrid: Pirámide. [ Links ]

8. Blanco, Asunción. 2005. Teletrabajo, género y territorio. Una comparación entre Cataluña, Ardèche y Quèbec. Disertación doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona. [ Links ]

9. Boltanski, Luc y Ève Chiapello. 2002. El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Ed. Akal. [ Links ]

10. Brocklehurst, Michael. 2001. Power, Identity and New Technology Homework: Implications for 'New Forms' of Organizing. Organization Studies 22, no. 3: 445-466. [ Links ]

11. Carnoy, Martín. 2001. El trabajo flexible en la era de la información. Madrid: Alianza Editorial. [ Links ]

12. Castel, Robert y Claudine Haroche. 2003. Propiedad privada, propiedad social, propiedad de sí mismo: conversaciones sobre la construcción del individuo moderno. Santa Fe: HomoSapiens. [ Links ]

13. Corominas, Joan. 2006. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: Ed. Gredos. [ Links ]

14. Deleuze, Gilles. 1995. Conversaciones. Valencia: Pre-Textos. [ Links ]

15. De la Torre, Alberto y Jorge Conde. 1998. El desafío del cambio tecnológico. Hacia una nueva organización del trabajo. Madrid: Tecnos. [ Links ]

16. Domènech, Miquel y Francisco Tirado. 2001. Extituciones: del poder y sus anatomías. Política y Sociedad 36: 191-204. [ Links ]

17. Domènech, Miquel, Francisco Tirado y Lucía Gómez. 2001. El pliegue: psicología y subjetivación. Cuaderno de Pedagogía de Rosario IV, no. 8: 27-37. [ Links ]

18. Elias, Norbert. 2000. La sociedad de los individuos. Barcelona: Península. [ Links ]

19. Ellison, Nicole. 1999. Social Impacts. New Perspectives on Telework. Social Science Computer Review 17, no. 3: 338-356. [ Links ]

20. Felstead, Alan. 2012. Rapid Change or Slow Evolution? Changing Places of Work and Their Consequences in the UK. JournalofTransport Geography 21: 31-38. [ Links ]

21. Felstead, Alan y Nick Jewson. 2000. In Work, At Home: Towards an Understanding ofHomeworking. Londres: Routledge. [ Links ]

22. Foucault, Michel. 1987. Historia de la sexualidad. I. La voluntad de saber. Madrid: Siglo XXI. [ Links ]

23. Foucault, Michel. 1994. Hermenéutica del sujeto. Madrid: La Piqueta. [ Links ]

24. Foucault, Michel. 2005. Historia de la sexualidadIII. La inquietud del sí. Madrid: Siglo XXI. [ Links ]

25. Fromm, Erich. 2000. El miedo a la libertad. Barcelona: Paidós. [ Links ]

26. Garay, Ana Isabel. 2001. Poder y subjetividad. Un discurso vivo. Disertación doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona. [ Links ]

27. Gil, Eva Patricia. 2004. Ultraindividualismo y simulacro en el nuevo orden mundial: reflexiones sobre la sujeción y la subjetividad. Disertación doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona. [ Links ]

28. Giddens, Anthony. 1990. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press. [ Links ]

29. Giddens, Anthony. 1991. Modernity and Self-identity: Self and Society in Late Modern Age. Cambridge: Polity Press. [ Links ]

30. Haraway, Donna. 1995. Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid: Cátedra. [ Links ]

31. Hardy, Cynthia, Ian Palmer y Nelson Phillips. 2000. Discourse as Strategic Resource. Human Relations 53 no. 9: 1227-1248. [ Links ]

32. Harpaz, Itzhak. 2002. Advantages and Disadvantages of Telecommuting for the Individual, Organization and Society. Work Study 51, no. 2: 74-80. [ Links ]

33. Hilbrecht, Margo, Susan Shaw, Laura Johnson y Jean Andrey. 2008. "I'm Home for the Kids": Contradictory Implications for Work-life Balance of Teleworking Mothers. Gender, Work and Organization 15 no. 5: 455-476. [ Links ]

34. Hobbs, Dave y James Armstrong. 1998. An Experimental Study of Social and Psychological Aspects of Teleworking. Facilities 16, no. 12/13: 366-371. [ Links ]

35. íñiguez, Lupicinio. 2001. Identidad: de lo personal a lo social. Un recorrido conceptual. En La constitución social de la subjetividad, ed. Eduardo Crespo, 209-225. Madrid: Catarata. [ Links ]

36. Laegran, Anne Sofie. 2008. Domesticating Home Anchored Work: Negotiating Flexibility when Bringing ICT Based Work Home in Rural Communities. Geoforum 39: 1991-1999. [ Links ]

37. Luque, Pedro, Tomás Gómez y Serafín Cruces. 2000. El trabajo: fenómeno psicosocial. En Psicología del trabajo para relaciones laborales, coords. Carlos Guillén y Rocío Guil, 147164. Madrid: McGraw-Hill. [ Links ]

38. Mann, Sandi, Richard Varey y Wendy Button. 2000. An Exploration of the Emotional Impact of Tele-working Via Computer-mediated Communication. Journal of Managerial Psychology 15, no. 7: 668-690. [ Links ]

39. Martínez, Francisco, José Salmerón y Juan Roca. 1998. Teletrabajo. Una visión multidisciplinar. Huelva: Universidad de Huelva. [ Links ]

40. McLuhan, Marshall. 1996. Comprender los medios de comunicación. Barcelona: Paidós. [ Links ]

41. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2002. Guía de buenas prácticas para la mejora de las condiciones laborales y de la seguridad y salud en el teletrabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. [ Links ]

42. Mirchandani, Kiran. 1996. Living in the Office: Professional Telework and Its Critical Reflection of the Public-private Dichotomy. Disertación doctoral, McGill University. [ Links ]

43. Nansen, Bjorn, Michael Arnold, Martin Gibbs y Hilary Davis. 2010. Time, Space and Technology in the Working-home: An Unsettled Nexus. New Technology, Work and Employment 25: 136-153. [ Links ]

44. Nardi, Henrique. 2006. Ética, trabalhoesubjetividade: trajetórias de vida no contexto das transformações do capitalismo contemporâneo. Porto Alegre: Ed. UFRGS. [ Links ]

45. Negri, Anthony y Michael Hardt. 2005. Imperio. Barcelona: Paidós Surcos 3. [ Links ]

46. Net, Enric. 2001. Els nous processos de treball. La gestió psicoambien-tal a Xempresa: el teletreball. Disertación doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona. [ Links ]

47. Nunes, Flávio. 2007. TIC's, espaço e novos modos de trabalho em Portugal. Usos do espaço e do tempo em contextos de teletrabalho. Disertación doctoral, Universidade do Minho. [ Links ]

48. Ortiz, Francisco. 1996. El teletrabajo. Una nueva sociedad laboral en la era de la tecnología. Madrid: McGraw Hill. [ Links ]

49. Peiró, José María. 1990. Organizaciones. Nuevas perspectivas psicosociológicas. Barcelona: PPU. [ Links ]

50. Pérez, Manuela, Ángel Martínez y María del Pilar de Luis. 2003. The Organizational Implications of Human Resources Managers' Perception of Teleworking. Personnel Review 32, no. 6: 733-755. [ Links ]

51. Pérez, Carmen y Ana Gálvez. 2009. Teletrabajo y vida cotidiana: ventajas y dificultades para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Athenea Digital 15: 5779. http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/597 (Recuperado el 8 de febrero de 2012). [ Links ]

52. Pimentel, Manuel y Antonio Gutiérrez (Orgs.). 1999. Trabajo en la sociedad de la información. El teletrabajo: problema o solución. Cómo contratarlo. Madrid: Colección Fórum Universidad Empresa. [ Links ]

53. Ramminger, Tatiana y Henrique Nardi. 2008. Subjetividade e trabalho: algumas contribuições conceituais de Michel Foucault. Interface-Comunic., Saúde, Educ.12, no. 25: 339-346. [ Links ]

54. Rezk, Antonio y Guillermo Ferschtut. 2004. Um debate sobre trabalho e dignidade. www.mhd.org/artigos/rezk_ferschtut.html (Recuperado el 24 de noviembre de 2008). [ Links ]

55. Rose, Nicholas. 1998. Inventing Ourselves. Psychology, Power and Personhood. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

56. Sennett, Richard. 1998. The Corrosion of Character: The Personal ConsequencesofWork in the New Capitalism. Londres: Norton. [ Links ]

57. Sennett, Richard. 2001. La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama. [ Links ]

58. Shumate, Michelle y Janet Fulk. 2004. Boundaries and Role Conflict when Work and Family are Colocated: A Communication Network and Symbolic Interaction Approach. Human Relations 57 no. 1: 55-74. [ Links ]

59. Thatcher, Sherry y Xiumei Zhu. 2006. Changing Identities in a Changing Workplace: Identification, Identity Enactment, Self-verification, and Telecommuting. Academy of Management Review 31, no. 4: 1076-1088. [ Links ]

60. Thompson, Teo y Lim Vivien. 1998. Factorial Dimensions and Differential Effects of Gender on Perceptions of Teleworking. Women in Management Review 13, no. 7: 253-263. [ Links ]

61. Tietze, Susanne. 2005. Discourse as Strategic Coping Resource: Managing the Interface between "Home" and "Work". Journal of Organizational Change Management 18, no. 1: 48-62. [ Links ]

62. Tietze, Susanne y Gillian Musson. 2002. When "Work" Meets "Home": Temporal Flexibility as Lived Experience. Time &Society 11 no. 2/3: 315-334. [ Links ]

63. Tietze, Susanne, Gillian Musson y Tracy Scurry. 2009. Ho-mebased Work: A Review of Research into Themes, Directions and Implications. Personnel Review 38 no. 6: 585-604. [ Links ]

64. Toffler, Alvin. 1980. The Third Wave. Nueva York: William Morrow. [ Links ]

65. Tremblay, Diane-Gabrielle. 2002. Balancing Work and Family with Telework? Organizational Issues and Challenges for Women and Managers. Women in Management Review 17, no. 3/4: 157-170. [ Links ]

66. Tremblay, Diane-Gabrielle y Émilie Genin. 2008. Permeability between Work and Non-Work: The Case of Self-employed IT Workers. Canadian Journal of Communication 33 no. 4: 701-720. [ Links ]

67. Vilaseca, Jordi. 2004. El teletreball a Catalunya: conceptes, tipologies, métriques i politiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya. [ Links ]

68. Wilks, Linda y Jon Billsberry. 2007. Should We Do Away with Teleworking? An Examination of Whether Telewor-king Can Be Defined in the New World of Work. New Technology, Work and Employment 22, no. 2: 168-177. [ Links ]

69. Wilson, Melanie y Anita Greenhill. 2004. Gender and Te-leworking Identities in the Risk Society: A Research Agenda. New Technology, Work and Employment 19, no. 3: 207-221. [ Links ]

70. Zubero, Imanol. 1998. El trabajo en la sociedad. Manual para una sociología del trabajo. País Vasco: Universidad del País Vasco. [ Links ]

Fecha de recepción: 1o de octubre de 2011 Fecha de aceptación: 29 de marzo de 2012 Fecha de modificación: 16 de julio de 2012