INTRODUCCIÓN

A comienzos del siglo XXI, Latinoamérica presenció el denominado «giro a la izquierda», caracterizado por el triunfo de candidatos presidenciales identificados con estas posturas ideológicas y el fortalecimiento de varios movimientos de izquierda en los países en los que no alcanzaron la presidencia (Levitsky y Roberts, 2011). Más de quince años después, el panorama político en el continente viró hacia la derecha, producto de los nuevos procesos electorales y cambios de gobierno de varios países. En este apartado, se destacan Argentina, Brasil y Chile, que entre el 2015 y 2018 experimentaron este giro. En Chile y Argentina fueron elegidos gobiernos de derecha moderada, mientras que en Brasil se produjo la elección de la «ultraderecha» en cabeza de Jair Bolsonaro.

Pese a que en Brasil la gestión del Partido de los Trabajadores ha sido usada como elemento para justificar la elección de Jair Bolsonaro, los casos de Argentina y Chile demuestran que la presencia de un partido de izquierda en el gobierno (también con escándalos de corrupción y problemas económicos) no necesariamente lleva a la elección de la ultraderecha. Para responder a esta aparente paradoja, se analizan los niveles de legitimidad democrática en Argentina, Brasil y Chile a lo largo de los últimos 13 años. Se utilizaron los datos del Barómetro de las Américas sobre tolerancia política y apoyo al sistema político y se tranzaron a fin de obtener cuatro perfiles actitudinales hacia la democracia.

Los autores consideran que cuando los niveles de legitimidad democrática son bajos, la democracia afronta escenarios de riesgo que desembocan en la aparición de personajes con posturas extremas y populares. Por el contrario, cuando los niveles de legitimidad democrática son altos, a pesar de que se produzca un cambio en el espectro político, esto no necesariamente llevará a que discursos radicales cobren importancia. Asimismo, planteamos que ese «movimiento pendular» entre ciclos electorales (giro a la izquierda y posterior giro a la derecha) no está anclado a un cambio general en el sistema de valores de los latinoamericanos, sino a descontentos generalizados frente al sistema y las respuestas que propuestas alternativas han brindado.

Es decir, existe una matriz estructural (un sistema económico neoliberal, con las particularidades que esto implica) que, al retroalimentarse con coyunturas particulares (en este caso, crisis económicas y estallidos de corrupción), configura la forma en que los votantes deciden. Así, si se presentan estos ciclos, no sucede porque la historia naturalmente se repita o se manifieste igual en distintos momentos, sino porque las condiciones estructurales que en algún momento produjeron una ruptura no se transformaron y, de hecho, se profundizaron y dieron origen a nuevas problemáticas (como el debilitamiento del sistema de partidos, por ejemplo).

Legitimidad democrática: herramientas teóricas y metodológicas

Almond y Verba (1963) afirman que un sistema político de democracia participativa no puede existir sin que lo acompañe una fuerte cultura política entre sus ciudadanos. Asimismo, consideran la cultura política como «el sistema político que informa los conocimientos, sentimientos y valoraciones de su población» (p. 14). La ciudadanía internaliza ciertos criterios de valor que le permiten hacer juicios efectivos sobre lo que consideran correcto para el sistema político. Estas orientaciones no son abstractas, sino que se dirigen hacia tres amplias categorías:

roles o estructuras específicas (cuerpo legislativo, estructura burocrática, cuerpo ejecutivo);

quienes desempeñan esos roles (legisladores, monarcas, presidentes, funcionarios), y

los principios que delimitan el accionar del gobierno y las decisiones de los gobernantes.

En ese sentido, la democracia no solo necesita de instituciones formales fuertes, sino de la participación y el soporte de sus ciudadanos. Si bien estas instituciones evolucionan, no tienen ni la misma acogida por parte de los individuos ni el mismo impacto o resultado en todos los países. Por lo tanto, el hecho de que exista un sistema político particular no implica que las orientaciones políticas de su población migren automáticamente hacia ese tipo de cultura política, por lo que debe evitarse caer en este determinismo (Guerra, 2018).

Por su parte, el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés) «define la legitimidad política en términos de apoyo ciudadano al sistema político» (Carlin, Love y Singer, 2015, p. 93) y considera que este apoyo al sistema cuenta con dos dimensiones fundamentales: el apoyo difuso y el apoyo específico1. Carlin (2018) explica que los datos recogidos por el Barómetro de las Américas solo capturan la dimensión difusa del apoyo que, para Booth y Seligson (2009), es fundamental en aras de evaluar la estabilidad democrática.

La otra dimensión central para analizar la estabilidad democrática es la tolerancia política, entendida como «el respeto de los ciudadanos hacia los derechos políticos de otros, especialmente aquellos con los que difiere» (Carlin, Love y Singer, 2015, p. 106). Asimismo, puede observarse la relación entre tolerancia política y democracia en trabajos como los de Dahl (1989), Finkel (2002), Finkel, Sigelman y Humphries (1999) y Gibson (1996).

El apoyo al sistema podría considerarse una variable de tipo vertical debido a que alude a la relación entre el pueblo y las instituciones. Una alta proporción de ciudadanos que apoyan el sistema democrático puede producir gobernabilidad y estabilidad (García, Rodríguez, Seligson y Zechmeister, 2015). Por su parte, la tolerancia política tiene un carácter más horizontal al tratarse de interacciones entre ciudadanos con discursos políticos. Una sociedad que puntúa alto en tolerancia política puede considerarse democrática, pero no necesariamente estable.

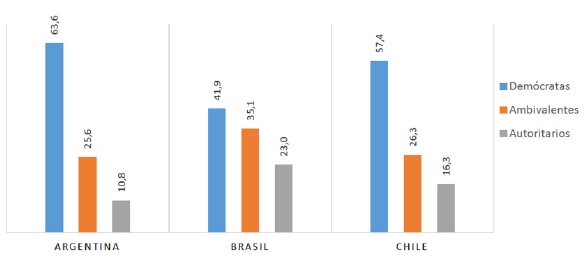

Este modelo propone que, en sociedades altamente tolerantes y con ciudadanos que apoyen al sistema de manera mayoritaria, habrá una democracia estable y con pocos riesgos de deterioro. En sociedades en las que las personas apoyan el sistema político, pero son intolerantes frente a sus opositores políticos, se darán condiciones propicias para que el sistema transite hacia el autoritarismo. El tercer escenario es en el que existe una tolerancia política generalizada, pero un bajo apoyo al sistema. Aquí, aunque se pueda presentar inestabilidad política, se espera el sostenimiento de la democracia, aunque en condiciones precarias. Por último, en escenarios en los que ni la tolerancia política ni el apoyo al sistema cuentan con apoyo entre la población, las instituciones democráticas se encuentran en grave riesgo de colapsar. La figura 1 grafica esta tipología de los perfiles actitudinales de los ciudadanos que se obtiene al tranzar las dos variables utilizadas.

Figura 1 Relación entre apoyo al sistema y tolerancia política: perfiles actitudinales de los ciudadanos. Fuente: Badillo y Pérez (2019).

Con base en lo anterior, la legitimidad democrática en el texto será entendida como el conjunto de orientaciones que los ciudadanos expresan hacia el sistema político a partir de dos variables: apoyo al sistema y tolerancia política. Altos niveles de legitimidad democrática en una sociedad permiten proyectar cierto nivel de estabilidad democrática. Por el contrario, bajos niveles de legitimidad democrática expresan algún grado de riesgo para el sistema democrático. Cuando las variables en juego se encuentran en posiciones opuestas, se puede percibir una democracia inestable o la existencia de una estabilidad autoritaria (Badillo y Pérez, 2019).

Para operacionalizar la variable de apoyo al sistema, LAPOP creó un índice a partir de los promedios de respuestas de los ciudadanos de cada país de la medición a cinco preguntas realizadas durante la encuesta del Barómetro de las Américas2. Este índice es recodificado en una escala de 0 a 100 en donde 0 representa muy bajo apoyo al sistema político y 100 representa apoyo muy alto. Por su parte, la tolerancia política es medida a través de cuatro preguntas realizadas durante la encuesta ya mencionada3. Luego, estas preguntas son recodificadas en una variable que va de 0 a 100, en donde 0 implica nula tolerancia política y 100 el nivel más alto de tolerancia política.

Cambios políticos en Latinoamérica: giros y transiciones

En Latinoamérica, a comienzos del nuevo siglo, cerca de dos tercios de los países llegaron a tener gobernantes de izquierda. Este proceso de transformación regional inició en Venezuela, en 1998, con la victoria de Hugo Chávez Frías, y continuó con Ricardo Lagos (Chile), Néstor Kirchner (Argentina), Tabaré Vásquez (Uruguay), Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua), Rafael Correa (Ecuador), Álvaro Colom (Guatemala), Fernando Lugo (Paraguay) y Mauricio Funes (El Salvador). En algunos de estos casos, los presidentes se reeligieron mientras que en otros (como, por ejemplo, Argentina y Uruguay) la continuidad se dio con otras figuras políticas (Guerra y Badillo, 2021).

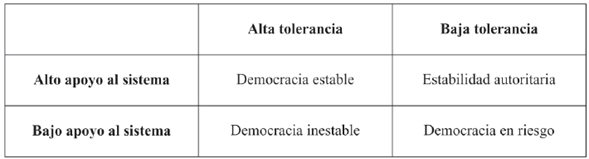

No obstante, como mencionan Levitsky y Roberts (2011), ello no debería considerarse una experiencia uniforme y mucho menos debería pensarse que el cambio se debe a un único elemento de análisis transversal a todos los países4. Como señala Gilhodes (2007), aunque se ha utilizado el término «giro a la izquierda» para designar esos cambios en las estructuras ideológicas latinoamericanas, lo cierto es que se trata de diversos tipos de izquierdas con proyectos e iniciativas considerablemente distintos entre ellos, como puede observarse en la figura 2.

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de Alcántara (2008) 5.

Figura 2 Puntuación en la escala ideológica de los partidos de izquierda.

Cerca de quince años después del «giro a la izquierda», algunos países de la región han observado el ascenso al poder de figuras de derecha. Un primer momento de quiebre, aunque no se trató de una transición democrática, puede encontrarse en el golpe de Estado del 2009 en Guatemala. No obstante, fue en el 2015, cuando Mauricio Macri derrotó a Daniel Scioli (del Partido Justicialista) en las elecciones argentinas, cuando hubo cambios considerables en el mapa político de la región. En el 2017, Sebastián Piñera resultó elegido como presidente de Chile y Lenin Moreno como sucesor de Rafael Correa en Ecuador. Un año después, Jair Bolsonaro fue elegido presidente de Brasil luego de dos años de que Dilma Rousseff (sucesora de Lula da Silva) fuera destituida por el Senado Federal. Más recientemente, en el 2019, Nayib Bukele acabó con la predominancia de una década del FMLN en El Salvador6.

En los tres casos de estudio, el «giro a la izquierda» inició con graves crisis económicas y políticas que desestabilizaron el sistema político. En Argentina, Néstor Kirchner inauguró este ciclo luego de que el entonces presidente Fernando de la Rúa renunciara y de que se adelantaran las elecciones presidenciales. El fin de este ciclo llegó con la elección de Mauricio Macri en el 20157. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva logró llegar a la presidencia luego de tres intentos fallidos en medio de una crisis del modelo económico neoliberal imperante en este país (Fleury, 2004; Fleury y Jordana, 2004)8. La predominancia de la izquierda en Brasil terminó con un «golpe judicial» (Marsteintredet y Malamud, 2019) que permitió la llegada a la presidencia de Michel Temer, otrora vicepresidente de Dilma Rousseff, quien terminó con un apoyo ciudadano de apenas el 3% (BBC, 2017). En ese contexto apareció Jair Bolsonaro, conocido en el país por su abierto rechazo a la agenda feminista, su guiño a la dictadura militar brasileña que acabó en 1985 y sus propuestas controversiales relacionadas con liberalizar la posesión de armas o atacar militarmente a las favelas (Goldstein, 2019).

En Chile, por su parte, el giro a la izquierda lo inició Ricardo Lagos en el 2000 luego de que las crisis financieras externas (principalmente asiáticas) que tuvieron lugar a finales de los noventas afectaron fuertemente la economía (Insulza, 1998; Agosin y Montecinos, 2011). Este fue un «giro a la izquierda» inestable, dado que en el 2010 Sebastián Piñera le ganó las elecciones a Michelle Bachelet, quien en el 2014 volvió al Palacio de la Moneda. Finalmente, el 11 de marzo de 2018 Piñera asumió su segundo mandato, con lo que nuevamente la veleta volvía a la derecha, en un escenario regional caracterizado por el giro hacia esta en la mayoría de los países9.

El debilitamiento de la legitimidad democrática en América Latina: apoyo al sistema político en Argentina, Brasil y Chile

Linz y Stepan (1996) consideraban que las democracias consolidadas eran estables porque sus ciudadanos estaban convencidos de que solo los medios democráticos eran aceptables, por lo que rechazaban tajantemente cualquier alternativa autoritaria. Es decir, la democracia no solamente necesita de instituciones sólidas y mecanismos de participación política, sino que viene anclada a valores y comportamientos ciudadanos que le otorgan estabilidad. En esa misma línea, Foa y Mounk (2017) plantean que, así como las democracias tienen un proceso de estabilización a través de la expansión de valores democráticos entre la población, cuando la ciudadanía pierde la confianza en los valores democráticos y empieza a ser atraída por alternativas autoritarias (usualmente «antisistemas») puede hablarse de un proceso de «de-consolidación democrática».

Si bien Argentina, Brasil y Chile no encajan precisamente dentro la definición de democracias consolidadas, lo planteado por estos autores cobra importancia dado que, en los tres casos, se trata de países que retornaron del autoritarismo hace cerca de 3 décadas. Eso implicaría pensar que, quizá, lo que Foa y Mounk (2017) llamaron de-consolidación no necesariamente es un proceso que se reduce a las democracias «consolidadas», sino que puede pensarse también para países en los cuales los valores democráticos no alcanzaron a fortalecerse en el periodo pos-dictadura. En contextos como el latinoamericano, los valores democráticos permanecen en constante tensión con valores autoritarios, por lo que nunca se llegó a una «consolidación» en los términos planteados, sino que se asistió a una transformación de la cultura política que no necesariamente acompañó al sistema político existente.

Aun así, autores como Booth y Seligson (2009) han demostrado que la ausencia (o, para ser más exactos, el debilitamiento) de estos valores en las democracias latinoamericanas está asociada a periodos de inestabilidad política y a la transformación del orden doméstico. Por lo tanto, es necesario considerarlos a fin de poder explicar los cambios políticos regionales. Como fue mencionado anteriormente, para analizar la variación de la legitimidad democrática en los tres casos de estudio se utilizarán dos índices construidos por el Barómetro de las Américas: el apoyo al sistema político y la tolerancia política.

Como lo ponen de manifiesto Fuks, Avila, Quaresma y Felizardo (2016), las mediciones del apoyo al sistema en América Latina son escasas y complejas porque han tendido a hacerse a través de una única pregunta relacionada con el apoyo o la preferencia del encuestado por la democracia, lo que no necesariamente evidencia las actitudes de los ciudadanos frente al sistema. En ese sentido, Carlin y Singer (2011) proponen mediciones «multidimensionales» que sean capaces de abordar diversas aristas del apoyo al sistema político. Dado que el índice del Barómetro de las Américas incluye cinco preguntas distintas relacionadas con esa categoría y que estas hacen parte del núcleo básico de preguntas regionales, los autores consideran útil utilizarlo como variable comparativa.

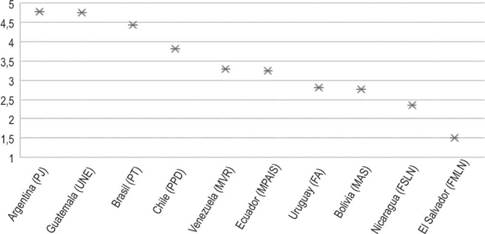

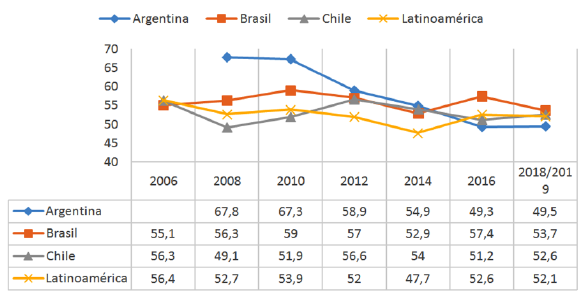

Como puede observarse en la figura 3, desde el 2012 los tres países experimentan una reducción en sus niveles de apoyo al sistema. De las tres sociedades en comparación, la argentina es la que mayor puntaje obtuvo en este índice. Sin embargo, la disminución es estadísticamente significativa al reducirse en 10 puntos porcentuales en apenas cuatro años (de 55,4% a 45,9% entre el 2014 y el 2018/2019). Así, ninguno de los tres países estuvo por encima de los niveles regionales en la medición más reciente. Entre el 2016 y el 2018/2019 Brasil y Chile aumentaron sus niveles de apoyo al sistema, lo que Castorena y Morton (2019) consideran que está relacionado con el hecho de que hubo elecciones presidenciales y esto tiende a renovar el apoyo de la población. No obstante, resulta de particular importancia mencionar que mientras en Brasil este aumento fue de 8 puntos porcentuales, en Chile fue casi imperceptible (0,6 puntos), lo que implicaría que la elección de Piñera no funcionó para alimentar la confianza en el sistema.

Fuente: Barómetro de las Américas desarrollado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Disponible en: www.LapopSurveys.org.

Figura 3 Comparación histórica del apoyo al sistema político en Brasil, Argentina y Chile

Chile, por su parte, se mantuvo por encima, o igual, con respecto a los niveles regionales hasta el 2016, año en el cual estuvo 6 puntos por debajo de los mismos. En la medición del 2018/2019 esta brecha se redujo, pero no por un aumento en el país, sino por una caída generalizada en América Latina. Aun así, desde el 2010 la tendencia ha sido a la reducción de los niveles de apoyo al sistema (pasó de 56,7% a 43,3%), lo que evidencia cambios profundos en la relativa alta legitimidad política que hasta ese momento había manifestado la sociedad chilena en este indicador. En el 2010, Chile se situaba como décimo entre 26 países medidos, por encima de Brasil y de Argentina. Sin embargo, en la encuesta del 2016/17, Chile ocupa la posición 25 entre 29 países medidos, solo seguido por Paraguay, Venezuela, Haití y Brasil. Dos años después, solo estaría por encima de Honduras, Brasil y Perú. Como explica Carlin (2017), aunque algunos eventos particulares durante los meses previos a esta encuesta pueden explicar la disminución entre el 2014 y el 2016 (fallida reforma a la constitución que data de la dictadura pinochetista y algunos casos de corrupción), no se puede perder de vista que la constante caída sigue un patrón de más largo aliento y podría estar respondiendo al debilitamiento de la legitimidad del sistema político dentro de la sociedad chilena. Las fuertes protestas presentadas a finales del 2019 pueden leerse como una evidencia de esa crisis.

Con respecto a Brasil, la tendencia histórica resulta curiosamente distinta a la de los demás países. En primer lugar, en ningún año de medición este país ha estado por encima de la media regional. Entre el 2006 y el 2010 se evidencia un ligero aumento que le permitió estar bastante cerca de la región (50% en Brasil y 53,2% en América Latina y el Caribe). Además, desde este año se evidencia una caída precipitada en los niveles de apoyo al sistema que llevaron a que, en el periodo 2016/17, Brasil se distanciara de la región en más de 15 puntos porcentuales (34,1% frente a 49,3%). Asimismo, el país se ubicó de último entre todos los países medidos por el Barómetro de las Américas durante tres mediciones consecutivas, y de penúltimo en la más reciente (2018/2019). Si estos resultados se leyeran a partir del porcentaje de personas que marcaron «bajo» en el índice para la última medición previa a la elección de Jair Bolsonaro, habría que decir que más del 65% de los brasileños no apoyaban o sentían desconfianza frente al sistema político. Además, si se desagregan las preguntas puede observarse que cerca de un 75% de ciudadanos considera que las cortes no garantizan un juicio justo y que no se debería apoyar el sistema político frente a un 85% que manifiesta que no está orgulloso de su sistema político y que sus derechos fundamentales no están protegidos.

Aunque Carlin (2018) afirma que esta caída se debe a los escándalos de corrupción, esta es una afirmación que ignora que, aún antes de que eso sucediera, ya Brasil presentaba signos de decepción frente al sistema en indicadores como el respeto por las instituciones políticas, en el que se ubicó dentro de los últimos cuatro lugares por varios años (Russo, 2016). No obstante, como se mencionó previamente, pareciera que la elección de Bolsonaro, tal como se podía esperar debido a la relación de este indicador con la aprobación del presidente, alteró positivamente los niveles de apoyo al sistema. Aunque siguen siendo comparativamente bajos, es la primera vez en varios años de medición que se acerca al resto de la región.

La tendencia observada por este indicador se repite al considerar el porcentaje de personas que consideran a la democracia como la mejor forma de gobierno según el Barómetro de las Américas. Mientras Argentina se ubica tercero entre todos los países medidos con un 77,2% de ciudadanos que aprueban esa afirmación y Chile, aunque relativamente más lejos, presenta un 61% de aprobación de esa frase, en Brasil ese porcentaje disminuye a 52,4%, lo que lo deja a solo 4 puntos porcentuales del último país de la lista.

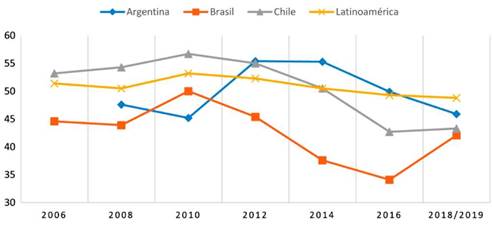

Respecto a esto, Moisés (2008) considera que en Brasil el apoyo a la democracia es frágil puesto que los ciudadanos, si bien no necesariamente adoptan posturas autoritarias mayoritariamente, se encuentran en una situación de «ambivalencia» dado que, así como pueden defender algunos valores asociados con un régimen democrático, evidencian actitudes que podrían catalogarse como «autoritarias». Es decir, no se podría suponer que los ciudadanos brasileños abiertamente abrazan el autoritarismo como forma deseable de gobierno, pero tampoco que su apoyo a la democracia es irrestricto. Para este autor, dentro del comportamiento político brasileño conviven, contradictoriamente, actitudes democráticas y autoritarias. Lo mencionado por Moisés hace cerca de una década puede considerarse a la luz del Latinobarómetro10 y, para ello, se utilizó su metodología a fin de actualizar la tipología que construyó con los datos del 200411 y se muestran los resultados en la figura 4.

Entre los tres países comparados, Brasil es el que menos «ciudadanos demócratas» presenta (41,9% frente a 57,4% en Chile y 63,6% en Argentina) y continúa teniendo una gran cantidad de «ciudadanos ambivalentes» (35,1%), mientras que en Argentina y Chile estos son una cuarta parte de la población. Asimismo, es el país con más «ciudadanos autoritarios», que constituyen cerca de una cuarta parte de los entrevistados (23%), a casi 7 puntos porcentuales de Chile (16,3%) y 12 de Argentina (10,8%).

Si se comparan estos datos con los obtenidos por Moisés diez años atrás se puede observar que, en el caso brasileño, aunque la población ambivalente ya no representa a la mayoría de los ciudadanos y, de hecho, esta se ha reducido en casi 20 puntos, pasando de 53,7% a 35,1%, el porcentaje de «ciudadanos demócratas» no ha crecido significativamente (solo dos puntos porcentuales). Por el contrario, son los «ciudadanos autoritarios» los que han ganado espacio al pasar de ser apenas el 6,3% de la población a constituir el 23% de la misma. Es decir, el completo rechazo a la democracia ha crecido de forma importante en el país y casi el 60% de la población convive con discursos contradictorios frente a la democracia o, de hecho, no la considera suficientemente valiosa como para preferirla frente a algún régimen autoritario.

En Argentina los resultados no son muy distintos a los encontrados en el 2004. No hay variaciones significativas entre los datos y las proporciones; por ende, se mantienen prácticamente iguales. Por su parte, aunque la proporción de «ciudadanos demócratas» en Chile se mantiene prácticamente en los mismos niveles, el porcentaje de «ciudadanos ambivalentes» ha decrecido cerca de 9 puntos porcentuales (de 35,5% a 26,3%) y una buena parte de esta disminución ha terminado acrecentando la categoría de «ciudadanos autoritarios», que pasó de estar en 8,7% al 16,3%. En ese sentido, lo que puede observarse es que, con respecto al apoyo al sistema político, los datos del Latinobarómetro parecen confirmar las tendencias observadas en el Barómetro de las Américas: la ciudadanía brasileña ha disminuido considerablemente sus niveles de apoyo a la democracia mientras que la ciudadanía chilena parece también seguir ese curso, pero a un ritmo considerablemente menor. Por su parte, en Argentina no hay grandes variaciones y, de hecho, hay ligeros aumentos con respecto a la medición hecha durante la década pasada.

Tolerancia política en Argentina Brasil y Chile: ¿ciudadanos menos seguros de la democracia, pero más tolerantes?

La segunda variable por analizar es la tolerancia política. Sobre esta, como explican Ribeiro y Borba (2017), hay menos información que sobre la anterior (puesto que solo el Barómetro de las Américas hace una medición de este tipo) y más controversia sobre su aplicación. Las preguntas para construir este índice pueden llevar a que aquellos que se consideran críticos del gobierno de turno alteren la medición (puesto que difícilmente estos van a afirmar estar en contra de sus propios derechos políticos). En ese sentido, han sido propuestas otras estrategias como la del «least-liked group», en la que se plantea que, antes de preguntarle al entrevistado por los derechos políticos de la oposición de forma general, se le pida manifestar su aversión/gusto por determinados grupos humanos o políticos y, posteriormente, preguntar particularmente por los derechos del conglomerado con peor puntuación. Para el presente caso será posible observar ambas estrategias de medición de la tolerancia política solamente en Brasil, dado que ni en Argentina ni en Chile se ha implementado la segunda.

En la figura 5 puede observarse que la tendencia con respecto a la tolerancia política es considerablemente distinta a la del apoyo al sistema político. En primer lugar, porque, con ligeras excepciones, los tres países siempre han permanecido por encima o muy cercanos al promedio de América Latina y el Caribe. Además, en este caso Brasil se situó en el 2016 como el quinto país más tolerante entre los medidos, lejos de Chile o Argentina, este último a solo cuatro puntos del último lugar. Sin embargo, las distancias son considerablemente menores que en el caso del apoyo al sistema político: mientras entre Brasil y Argentina (que están bastante distantes en posiciones) hay ocho puntos de diferencia en tolerancia política, si se les compara en apoyo al sistema político presentan cerca de 15 puntos. Además, Argentina está a solo tres del promedio regional y muy cerca de puntuar alto (más del 50%).

Fuente: Barómetro de las Américas desarrollado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Disponible en: www.LapopSurveys.org.

Figura 5 Comparación histórica de la tolerancia política en Argentina, Brasil y Chile.

Estos resultados pueden llegar a ser confusos puesto que no es fácil explicar cómo la sociedad más tolerante de América Latina (según la medición del 2016/7) puede, al mismo tiempo, elegir presidente a un candidato acusado de intolerante y de propagar un discurso de odio contra diversos sectores de la sociedad (Tsavvko, 2018). Fuks, Borba y Ribeiro (2018) proponen, sobre esa aparente paradoja, que la elección de Bolsonaro no responde a una afiliación ideológica de los votantes o la consideración de que este político represente los valores de la sociedad brasileña, sino a una desafección frente a las instituciones políticas y, principalmente, los partidos políticos. Es decir, según estos autores, la intolerancia política brasileña se manifiesta contra los partidos políticos (y sus electores) y no necesariamente de forma generalizada, por lo que el discurso de Bolsonaro no estaría contradiciendo sus posiciones. Así, estos autores logran demostrar a través de la estrategia del least-liked group que aquellos encuestados que afirmaban que los electores del PT o del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) les «disgustaban mucho» (en ambos casos fue más del 40% de la población) eran también aquellos que presentaban niveles más bajos de tolerancia política. Asimismo, si se observan las preguntas del índice de tolerancia política de forma separada, se puede observar que, aunque generalmente la puntuación tiende a ser alta, más de la mitad de la población respondió que no aprobaba el derecho de los críticos del gobierno a dar discursos públicos (51%) o a postularse a cargos públicos (54%). Además, cerca del 40% de los encuestados no aprobaron el derecho al voto de los grupos poblacionales que señalaron como el «menos gustado»12.

Ribeiro, Carreirao y Borba (2016), por su parte, consideran que la situación de inestabilidad política en Brasil no responde exclusivamente al declive del «petismo» (como se llama al movimiento de apoyo al PT), sino que está anclada a un descrédito general del sistema de partidos y, principalmente, de los dos partidos políticos tradicionales: el PT y el PSDB. En ese sentido, los sentimientos partidistas (o antipartidistas, para el caso brasileño) podían ser importantes para la emergencia de actores que no hicieran parte del sistema político tradicional. Esta posición es compartida por Bethell (2018) y Liddiard (2019), quienes consideran que el ascenso de Bolsonaro no sería posible sin un «desencantamiento» de la sociedad brasileña con respecto al sistema político vigente. Las personas no solo dejaron de confiar en los partidos políticos, sino que aborrecieron su presencia en la escena electoral.

Desde esta perspectiva, la aparición de Bolsonaro en el escenario electoral brasileño podría leerse como una respuesta de los ciudadanos a un descrédito del sistema y no necesariamente a una completa identificación con los valores que este representa. Por esa razón sería explicable que, aunque el discurso del ahora presidente de Brasil es en esencia intolerante, la tolerancia política en Brasil se mantenga en niveles extraordinariamente altos en el contexto latinoamericano. Las personas no necesariamente estaban respondiendo a un rechazo generalizado ante cualquier discurso disidente, sino que estaban rechazando el funcionamiento general del escenario político. Aun así, no puede perderse de vista que, aunque la razón de la elección no haya estado anclada necesariamente a los valores que propugnaba Bolsonaro, un discurso así en el poder podría llegar a influenciar las actitudes de los ciudadanos y aumentar los niveles de intolerancia política. El presidente brasileño ha iniciado una cruzada contra universidades públicas (que él llama «centros de adoctrinamiento») y, como Safatle (2019) menciona, ha mantenido una retórica agresiva contra la oposición. De momento no es posible demostrar empíricamente que este tipo de discursos en la presidencia de Brasil termine afectando las actitudes de los ciudadanos con respecto a la tolerancia política (dado que solo hay una medición disponible luego de que Bolsonaro fuera elegido). Sin embargo, ya ha sido sugerido que la llegada al poder de políticos con discursos agresivos contra la oposición puede alterar negativamente los valores democráticos de la población (Rooduijn, van der Brug, de Lange y Parlevliet, 2017; Badillo y Pérez, 2019), por lo que no debería desestimarse esta posibilidad.

De hecho, en la medición del 2018/2019, realizada algunos meses después de la elección de Bolsonaro, hubo una caída de casi 4 puntos porcentuales en la tolerancia política del país, lo que lo ubica muy cerca del promedio regional y en uno de los niveles más bajos de los últimos 13 años -solo en el 2014 fue inferior - (Zechmeister y Lupu, 2019). No obstante, cabe resaltar que, a menos de que esta tendencia se confirme durante las próximas mediciones, sigue sin ser claro que la disminución sea el resultado del discurso del ejecutivo.

Orientaciones democráticas en Argentina, Brasil y Chile: democracias sin demócratas

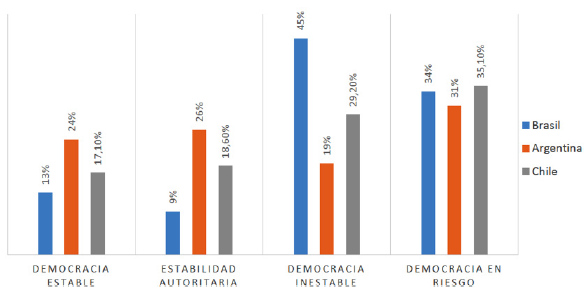

Como lo permite observar la figura 6, en el 2016 los perfiles actitudinales en estos países resultaban considerablemente disímiles. Por su parte, Brasil presenta un escaso 13% de ciudadanos con perfiles actitudinales tendientes hacia la democracia estable. Esto no solo implica una cifra considerablemente baja si se tiene en cuenta que, entonces, cerca del 90% de su población puntúa bajo en alguna, o en ambas, de las dos variables analizadas, sino que significa la más baja proporción de este perfil actitudinal entre todos los países medidos, 13 puntos por debajo del promedio regional y de su mejor puntuación en el 2010 (26%). Por otro lado, Chile también presenta un número considerablemente bajo para el país y, aunque supera al de Brasil por cuatro puntos, sigue estando considerablemente lejos del promedio regional y pone en evidencia la crisis de legitimidad política que vive este país. Argentina, por su parte, aunque presenta una disminución de 7% con respecto a la medición anterior, permanece cerca del promedio regional y en el intermedio de la lista.

Fuente: Barómetro de las Américas desarrollado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Disponible en: www.LapopSurveys.org.

Figura 6 Comparación de perfiles actitudinales en Argentina, Brasil y Chile (2016)

Fuente: Barómetro de las Américas desarrollado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Disponible en: www.LapopSurveys.org.

Con respecto al perfil de estabilidad autoritaria, Brasil evidencia un número considerablemente bajo frente al que obtuvieron Argentina y Chile; sin embargo, al contrastar estos números con los perfiles de democracia inestable y democracia en riesgo es posible notar grandes disparidades en la población brasileña frente a la chilena y la argentina. Cerca de la mitad de la población brasileña tiene un perfil actitudinal tendiente a la democracia inestable y cerca del 34% se encuentran en el peor escenario identificado: baja tolerancia política y bajo apoyo al sistema, lo que concentra a cerca del 80% de la población de este país en esos dos perfiles. Chile evidenció en la medición del 2016 un aumento de casi 10 puntos en el perfil tendiente hacia la democracia en riesgo y, de hecho, superó ligeramente a Brasil en ese indicador. Asimismo, obtuvo una puntuación considerablemente alta para el país en el perfil de democracia inestable y concentró al 65% de su población en ambos perfiles. En Argentina, el 50% de la población se encuentra en alguno de estos dos perfiles.

La evolución en el tiempo de estos perfiles demuestra que en los tres países de estudio el porcentaje de ciudadanos con perfiles actitudinales tendientes a la democracia estable ha disminuido y han crecido, sobre todo, los perfiles de democracia inestable y democracia en riesgo. Aunque en ningún caso las tendencias son alentadoras, lo que se puede observar es que en Brasil ese proceso se ha profundizado en mayor medida. El rechazo generalizado a las instituciones partidistas y el «desencanto» que han vivido los brasileños con respecto a la democracia hace que priorizar la salvaguarda del sistema no sea un tema importante para la población y que, por ende, haya inestabilidad y un escenario propicio para personajes antisistema.

A pesar de la profundización de la crisis de legitimidad democrática observable en Brasil, no debería perderse de vista que ni en Chile ni en Argentina hay un fortalecimiento de los valores democráticos. Si bien sigue habiendo mayor legitimidad con respecto a la democracia que en Brasil, la cultura política de los ciudadanos también se ha visto mermada y todos evidencian el debilitamiento de las actitudes tendientes a la democracia. Es decir, si se tratara de un proceso gradual y sin posibilidades de variación, podría afirmarse que en estos países también hay un escenario de oportunidad para actores que rechacen las reglas del juego, como ya lo había considerado Arana Araya (2017) para el caso chileno. De hecho, las fuertes protestas que se presentaron en Chile y Argentina desde el 18 de octubre del 2019 y septiembre del mismo año (respectivamente) pueden leerse a la luz de esta crisis de legitimidad democrática y de un constante declive de la confianza en el sistema por parte de la población civil. Autores como Luna (2019) coinciden en afirmar que no se trata de descontentos coyunturales, sino de procesos de largo aliento que ahora empiezan a presentar una fisonomía clara.

CONCLUSIONES

A pesar de que los tres países habían sido parte del llamado «giro a la izquierda» en la región y de que todos experimentaban momentos de inestabilidad política en el momento de la elección, solo en Brasil resultó exitoso un candidato abiertamente antisistema y con un discurso político sectario e intolerante con respecto a ciertos grupos humanos. A pesar de que podría pensarse que la elección de Bolsonaro en Brasil puede estar relacionada con un cambio en el sistema de valores brasileño y, consecuentemente, debería poder observarse un giro ideológico en la ciudadanía, el hecho de que apenas el 14,8% de esta población se identifique con la ultraderecha y de que, en el país, cerca del 62% de la población se considere como de izquierda o centroizquierda (según el Barómetro de las Américas) reta esta proposición. Además, el haber hallado que la sociedad brasileña es, hasta el momento, una de las más tolerantes de América Latina también permite plantear preguntas sobre la razón por la cual el ahora presidente de Brasil resultó electo.

Los autores plantean que la explicación podría radicar en una pérdida de confianza en el sistema político y en las instituciones que lo conforman. Tal como lo propusieron Almond y Verba (1963), los ciudadanos dirigen su orientación política hacia determinados objetos y parece ser que, en el caso brasileño, esos objetos son los partidos políticos que no solo han visto decrecer su favorabilidad a niveles asombrosamente bajos, sino que han sido aborrecidos por la ciudadanía brasileña hasta el punto de que una buena parte de esta se rehúsa a respetar los derechos políticos de aquellos que aún los apoyan. Dicho de otro modo, la elección de Bolsonaro no responde a un cambio en el sistema de valores brasileño y, de hecho, podría pensarse que ni siquiera a un asunto de representación de la ciudadanía, sino que llega como una respuesta a una crisis de las instituciones políticas tradicionales de representación. En cuanto los ciudadanos empiezan a rechazar los canales tradicionales de representación (evidenciable, en este caso, en la reducción constante de los niveles de apoyo al sistema), la posibilidad de que puedan calar en el discurso público personajes que se presenten a sí mismos como outsiders termina creciendo.

Proponemos, entonces, que las explicaciones ante estos fenómenos no se intenten plantear con respecto a las coyunturas de los últimos años, sino que se intenten articular estos eventos recientes con coyunturas críticas que se presentaron en el pasado a fin de identificar las inercias que de allí se desprendieron. Específicamente para los tres casos analizados, puede observarse que hay un descontento generalizado contra el sistema que se hizo evidente ante las crisis económicas que estallaron a finales de la década de los noventas y comienzos del nuevo milenio. Esas fueron las coyunturas críticas que produjeron transformaciones en el escenario político.

En principio, la respuesta fue la llegada al poder de propuestas que parecían rechazar el sistema existente y abogar por la redistribución de riquezas y la igualdad como luchas políticas. No obstante, ante la efectividad parcial de estos programas (que, es necesario decir, estabilizaron durante algún tiempo este descontento) y la conjunción de otras coyunturas (escándalos de corrupción y la extrema personalización de los procesos políticos), se fue erosionando la legitimidad democrática y, como consecuencia, la ciudadanía respondió eligiendo a un político que, al menos discursivamente, se situaba en los márgenes de ese sistema (para el caso brasileño), movilizándose (como en el caso chileno y, en menor medida, el argentino) o nuevamente eligiendo propuestas distintas como castigo al gobierno anterior (Argentina).

De hecho, las fuertes protestas que se presentaron en Chile y Argentina desde el 18 de octubre del 2019 y septiembre del mismo año (respectivamente) pueden leerse a la luz de esta crisis de legitimidad democrática y de un constante declive de la confianza en el sistema por parte de la población civil. No se trata de descontentos coyunturales, sino de procesos de largo aliento que ahora empiezan a tomar una fisonomía clara.

Finalmente, vale la pena mencionar que tampoco se trata de cambios abruptos en las tendencias o de una de-consolidación democrática, en los términos de Foa y Mounk (2017), sino que, más bien, es posible observar que en América Latina conviven al mismo tiempo, paradójicamente, actitudes autoritarias y democráticas entre la ciudadanía. Si bien en todos los casos hay un declive de los valores democráticos, estos nunca tuvieron niveles asombrosamente altos, por lo que en lugar de pensar que hay una erosión de la democracia, se debería considerar que hay una profundización de una crisis de legitimidad democrática que siempre estuvo presente. Posiblemente esta crisis esté anclada también a momentos de inestabilidad económica y escándalos de corrupción, pero no necesariamente fue producida por ellos. En América Latina las democracias parecen poder sobrevivir sin demócratas.