Introducción

Con la pandemia de la COVID-19 un nuevo ordenamiento mundial parece estar estableciéndose. La crisis sanitaria ha dejado al desnudo problemas sociales ya existentes, pero que se radicalizan en el nuevo contexto, como las relaciones de desigualdad, injusticia y opresión, así como la necropolítica económica sobre la cual se sostiene un sistema ecológicamente insustentable (Rancière 2020; Giraldo y Toro 2020; Solnit 2020). Vemos que la reorganización mundial vacila, por un lado, entre un tipo de gestión política de la crisis que intensifica las técnicas desplegadas en la sociedad disciplinaria acentuando formas de dominación (Preciado 2020; Agamben 2020); y, por otro lado, entre manifestaciones y luchas que intentan instalar un “nuevo sentido común” que genere un punto de inflexión (Žižek 2020) y que, ante la indignación, rechace la anterior normalidad para crear nuevos horizontes civilizatorios.

Así, para Fernández-Savater (2020) las disputas discursivas en el campo político delatan nuevos procesos de normalización, los cuales pueden comprenderse entre los/as que plantean: 1) volver a “la normalidad” recreando el estado anterior; 2) instaurar una “nueva normalidad” que se adapte a lidiar con las consecuencias de la crisis, aunque no se plantee modificar las causas que la generaron; y 3) “reinventar otra normalidad” que modifique la raíz del problema -una crisis sistémica que fue dándose en el eje del capital y la vida-, creando otros modos de existencia para la construcción de nuevas formas de habitar basadas en la solidaridad humana y ambiental.

Solnit (2020) plantea abordar el coronavirus desde un aspecto pedagógico y partir de que “lo imposible ha sucedido” y el cambio no solo es posible, sino inevitable. La autora analiza distintos desastres y catástrofes (como el 11 de septiembre, el terremoto en Tohoku, la catástrofe de Fukushima, el huracán Katrina, etcétera.) como contextos en los que las conexiones se hacen mayormente visibles. La crisis constituye en este sentido un ámbito propicio para repensar los marcos teóricos y políticos desde los que comprendemos las prácticas cotidianas. Tal como señala esta autora, “cuando el statu quo se tambalea, quienes se benefician de él están más preocupados por mantenerlo o restablecerlo que de proteger la vida […], [sin embargo], y a pesar de la necesidad de mantener la distancia física, hemos encontrado formas de ayudar a los más vulnerables” (Solnit 2020, 4).

En este contexto, como integrantes de la universidad pública en Uruguay, nos preguntamos qué aporte tienen para hacer las ciencias sociales en este momento de extrema contingencia y bifurcación, en el que las medidas de distanciamiento y aislamiento para el control sanitario atacan el corazón mismo de lo social y su naturaleza interdependiente. Mientras que la atención se ha centrado en las medidas desplegadas por los gobiernos para hacer frente a la pandemia, las formas de solidaridad que emergieron desde la sociedad para enfrentar la crisis no han tenido la misma visibilidad y sistematicidad. ¿Qué reinvenciones de lo común podrían estar dándose en estos entramados?

Hoy en día el impulso por socializar la reproducción de la vida surge no solo por la ideología, sino también por la necesidad, y “no solo tiene como objetivo la reorganización de las actividades reproductivas desde el criterio de lo colectivo, sino también la reapropiación de los recursos materiales necesarios para realizarlas” (Federici 2020, 26) . Estas “prácticas comunalizadoras” proporcionan, según Federici, una “alternativa lógica e histórica al binomio Estado y propiedad privada, Estado y mercado” (155). En América Latina, han sido las mujeres las que han liderado estos esfuerzos, y se destacan otras experiencias similares de ollas comunes en el pasado, como las ocurridas en Chile y Perú durante los años ochenta. A partir de estas iniciativas y otras de América Latina y el sur de Europa, Vega, Martínez-Buján y Paredes dan cuenta de algunos de los principales rasgos de lo que denominan el cuidado en lo comunitario: “Se trata de prácticas muy heterogéneas cuyos confines no siempre son claros […] a veces remiten a procesos autogestivos basados en la afinidad y la elección; a veces son una prolongación de la familia extensa […] Surgen de colectividades presenciales que realizan y diseñan el cuidado haciendo propia la ejecución y el beneficio” (2018, 21-22). Las personas de distintos territorios se articulan en redes para darse apoyo y actuar políticamente, además de operar como procesos híbridos en los que se enlazan con instancias públicas, economías monetarias y relaciones de parentesco.

La llegada de la pandemia a Uruguay tuvo lugar a mediados de marzo de 2020.1 A partir de ese momento, el país enfrentó el cierre temporal de gran parte de las actividades económicas, lo que redundó en una contracción general de la economía (con una caída del Producto Interno Bruto del 5,9% en 2020 con respecto a 2019) y del mercado de empleo: en el periodo de marzo a julio de 2020 más de un 25% de los asalariados privados formales fueron enviados al seguro de desempleo, y se estima que entre marzo y mayo del mismo año se habrían perdido 80.000 puestos de trabajo informales (Marinakis 2020). Esto implicó una caída en el ingreso de los hogares, un aumento de la pobreza y una disminución general del bienestar de la población. Además, en las primeras semanas de la pandemia cerraron las escuelas y los centros de atención a la primera infancia, y también la mayoría de sus comedores. De esta forma, la pandemia en Uruguay implicó un notorio aumento del trabajo doméstico y de cuidados, a la vez que afectó directamente la alimentación de miles de personas, en particular de niños/as.

En este contexto emergieron múltiples experiencias organizativas que buscaban atender la emergencia alimentaria generada por la paralización de actividades a causa de la pandemia. Entre ellas encontramos organizaciones que piden y recaudan donaciones, alimentos y ropa; colectivos que ofrecen ayuda para la movilidad de personas mayores; huertas comunitarias; organizaciones que arman y donan canastas, ollas y merenderos populares,2 entre otras. Con el fin de sistematizar y profundizar sobre alguno de estos fenómenos, seleccionamos las ollas y merenderos populares.

Durante 2020 identificamos setecientas ollas y merenderos populares. Se trata de iniciativas no institucionalizadas, llevadas a cabo en su mayoría por mujeres que solidariamente se organizan con el fin de evitar el hambre -propia o de otros/as-, para lo cual consiguen insumos, cocinan y distribuyen alimentos en grandes cantidades. En este sentido, tareas reproductivas, como cocinar, que en general son realizadas predominantemente por las mujeres dentro de los hogares, son llevadas a las calles y así se logra colectivizar el alimento, acción que puede ser retomada y analizada desde el conflicto capital-vida (Pérez-Orozco 2014; Herrero 2015; Carrasco 2012).

El impulso demostró tener suficiente potencia para abarcar a grandes sectores de la población en condiciones críticas, movilizó la solidaridad de varios actores y logró paliar, al menos parcialmente, el efecto de la crisis sobre sus necesidades alimentarias básicas inmediatas. Sin embargo, estas experiencias organizativas son comúnmente subestimadas e invisibilizadas en las formas canónicas de comprender la acción colectiva y la lucha social. Uno de los factores que inciden en ello es su carácter intermitente, frágil y discontinuo. Por ello resulta pertinente intentar comprender y problematizar dichas experiencias más allá de su devenir.

La singularidad de estas nuevas maneras de recrear lo grupal, que dan respuestas a problemas concretos al ponerlos en común, se vincula con la memoria colectiva y las múltiples formas solidarias que han emergido históricamente desde los sectores populares para enfrentar las crisis. En particular, en Uruguay se han desarrollado experiencias provenientes de la sociedad organizada basadas en el apoyo mutuo para suplir distintas necesidades. El ejemplo más cercano de nuestra historia nacional es el de la crisis socioeconómica que estalló en el 2002; una memoria que aún permanece. En dicho momento surgieron ollas populares, huertas comunitarias, ferias de trueque, entre otros modos de cooperación que excedían las lógicas capitalistas, ya que, al igual que ahora, ubicaban la reproducción de la vida en el centro.

Los escasos y parciales antecedentes encontrados sobre las respuestas sociales desplegadas a partir de la crisis del 2002 nos impulsaron a querer registrar información empírica y sistemática sobre algunas de las iniciativas solidarias surgidas en el presente contexto. Componer un relato -“una foto”- que partiera de las solidaridades alimentarias fue el primer objetivo del proyecto, como aporte, a su vez, a la organización de la experiencia (Méndez 2017) arraigada territorialmente en las luchas concretas.

¿Cómo componer el relato de una experiencia que se constituye a partir de historias diversas? Nuestro punto de partida fue reconocer la variedad de las múltiples solidaridades que se cristalizan en distintos espacios sociales, una propiedad inmanente a cada olla y merendero popular que hace de cada entramado comunitario un proceso singular. En palabras de Raquel Gutiérrez (2018, 53) , podría tratarse de una “constelación de luchas -distintas y contradictorias- que regeneran y reactualizan relaciones cotidianas no -plenamente- mediadas por el capital”. La pretensión no fue entonces generar un único relato, sino acceder y registrar el fenómeno en su complejidad y heterogeneidad.

De esta forma, la investigación entiende el alimento como materialidad concreta sobre la cual recomponer y estudiar las tramas sociopolíticas y económicas en el campo popular, resultantes de tensiones e interacciones entre el Estado, la sociedad y los privados. La propuesta, creemos, cobra especial relevancia en el contexto actual, en el cual se proyecta una crisis socioeconómica de larga duración. Centrarse en el alimento y en las respuestas específicas a la emergencia permite visibilizar un plano esencial en el sostenimiento de la vida poco explorado y problematizado. Retomaremos la propuesta de sostenibilidad de vida como herramienta teórico-política (Osorio-Cabrera 2016) que, al poner la vida en el centro (Carrasco 2001 y 2012; Pérez-Orozco 2014; Herrero 2015; Vega, Martínez-Buján y Paredes 2018), visibiliza todas las necesidades materiales, afectivas y sociales para su reproducción. De este modo se redefine lo que se entiende por trabajo, al reconocer como parte central aquellas tareas históricamente invisibilizadas, como las vinculadas al trabajo doméstico y a los cuidados.

Habernos lanzado a investigar estas formas solidarias nos ha sumergido en un mar de nuevas preguntas de carácter social sobre el tema: ¿cuál es el modelo de producción, distribución y consumo que se promueve en nuestra sociedad en cuanto a la alimentación? ¿Cuáles son las causas profundas del hambre? ¿Qué puede hacerse en el ámbito social para revertir dicha situación más allá del problema del acceso a la alimentación de algunas poblaciones? ¿Qué nuevos horizontes se podrían estar construyendo desde lo comunitario?

Estrategia metodológica

El análisis teórico-metodológico partió de la concepción de integralidad, es decir, de la interdisciplinariedad (se integraron disciplinas como la sociología, la antropología, la comunicación y la economía) y de la articulación entre las funciones universitarias (investigación, enseñanza y extensión). A su vez, fueron desplegándose distintas técnicas de recolección de datos, en busca de una aproximación procesual y que, desde diversos ángulos, nos permitiera comprender el fenómeno en su complejidad. En este sentido, se confeccionó un espacio curricular de enseñanza con estudiantes de ciencias sociales y se establecieron diferentes acuerdos de cooperación con organizaciones vinculadas al sector, dentro de las que se destacan SolidaridadUY3 -que posibilitó el acceso a su base de datos- y el sindicato de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) -que colaboró financieramente con el pago de algunas horas a docentes-. Por otro lado, durante el desarrollo de la investigación se fueron conformando redes de ollas y una articulación entre estas que confluyó en la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS),4 espacio con el que el equipo de investigación se vinculó también desde su creación.

Dentro de las distintas técnicas metodológicas, en primer lugar, entre julio y octubre de 2020 se llevó a cabo una encuesta que tenía como objetivo la caracterización cuantitativa y la construcción de distintos perfiles de entramados solidarios. En segundo lugar, con el propósito de contextualizar el material de las encuestas y explorar la autoorganización que observábamos que ocurría a partir de la consolidación de redes de ollas, entre septiembre y octubre de 2020 se hicieron entrevistas a personas o colectivos pertenecientes a seis redes capitalinas (con base en una pauta semiestructurada de treinta preguntas) y se realizaron observaciones de sus plenarios.

El trabajo fue complementado con un estudio de caso en el interior del país -con el objetivo de analizar la articulación de distintos actores en un territorio concreto-, en octubre de 2020, y con la realización de entrevistas a otros actores relevantes para la comprensión del fenómeno, entre septiembre y diciembre de 2020.

En este artículo se presentan los principales resultados de la primera etapa del estudio, vinculada con la descripción del fenómeno a partir de la encuesta realizada. Para la construcción del universo de experiencias se tomaron las 358 iniciativas relevadas en SolidaridadUY y se identificaron 329 nuevas a partir de diversos contactos de la Universidad de la República en el territorio, del sindicato de la AEBU y mediante la técnica de la bola de nieve, es decir, de las referencias que las personas encuestadas suministraban. Si bien por la forma en que se aplicó este instrumento -a la vez que iban emergiendo nuevos proyectos- no fue posible realizar un muestreo aleatorio, se buscó encuestar a una considerable proporción en cada una de las principales divisiones territoriales del país,5 hasta alcanzar el 63% de las 687 experiencias registradas.6

La encuesta tenía 60 preguntas (35 cerradas y 25 abiertas) y una duración de entre 30 y 60 minutos, dependiendo de si se realizaba presencial o telefónicamente. Estaba estructurada en cuatro secciones: 1) datos generales de la iniciativa y contacto de la persona encuestada; 2) información relacionada con las ollas y su impacto territorial; 3) información asociada con los merenderos; y 4) información acerca de los/as organizadores/as de ollas y merenderos.

Para dimensionar el fenómeno en cuanto a la cantidad de organizadores/as y a su evolución en el tiempo (número de porciones servidas y surgimiento/cierre de ollas y merenderos), se requirió plantear algunos supuestos para expandir los datos al total. Esto implicó asumir igual distribución entre las iniciativas no encuestadas en cuanto al promedio de personas encargadas semanalmente de la organización, la duración de las iniciativas y el promedio de porciones servidas. La expansión se realizó en los 19 departamentos en que se subdivide el país, para tomar en cuenta diferencias que pudieran explicarse por factores territoriales y también considerar la variación en el porcentaje de cobertura alcanzado por la encuesta en cada uno.

El análisis presentado a continuación sistematiza información tanto de preguntas cerradas como de preguntas abiertas que fueron codificadas luego de la encuesta. También se presenta una tipología de experiencias realizada combinando varias respuestas.

Resultados: ollas y merenderos populares en Uruguay, 2020

Durante 2020, al menos 700 experiencias de ollas y merenderos populares emergieron desde tramas comunitarias y territorios diversos del país. Se trata de una cifra llamativa considerando el tamaño de Uruguay, país con 3,5 millones de habitantes. Así, atravesando medidas de aislamiento preventivo, personas; organizaciones sociales, políticas, culturales y deportivas; vecinos/as y amigos/as -entre otras- encontraron la forma de autoorganizarse para proveer alimentos y gestionar su preparación, así como su distribución, y garantizar “el pan” para ellos/as mismos/as u otros/as que estuvieran pasando dificultades alimenticias.

Caracterización general del fenómeno

Del total de experiencias registradas, el 41% se ubican en Montevideo y el 59% restante en los demás departamentos (a los que denominamos “interior”). Esto se encuentra en consonancia con la distribución de la población a lo largo del país, fuertemente concentrada en Montevideo y el área metropolitana.

Del total de experiencias encuestadas, el 60% funcionan solamente como olla, el 33% como olla y merendero y el 7% solo como merendero. En promedio cada olla trabaja tres días a la semana y sirve 180 porciones de comida por día. En cuanto a los merenderos, cada uno sirve en promedio tres días a la semana y alcanza un promedio de 124 porciones diarias.7

A partir del análisis realizado se constató que la cantidad de ollas populares se incrementó en forma exponencial desde el momento en que se decretó la pandemia y las medidas preventivas de aislamiento a mediados de marzo y hasta la primera semana de abril. Luego, el número continuó aumentando, pero a un ritmo menor, y llegó al máximo registro la primera semana de mayo, con 574 ollas en funcionamiento en simultáneo (322 en el interior y 252 en Montevideo).

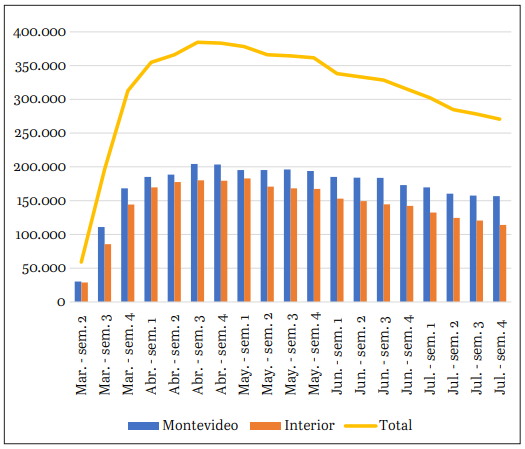

La cantidad de porciones servidas (gráfico 1) aumentó junto con el crecimiento de las ollas, pero alcanzó su máximo antes, la tercera semana de abril, cuando el promedio semanal rondaba los 385.000 platos de comida o, lo que es lo mismo, 55.000 porciones diarias. Abril y mayo fueron los meses con mayor cantidad de personas que se alimentaban en ollas populares; durante esa etapa se sirvieron unos 2.959.000 platos de comida. Si consideramos el periodo que va desde la segunda mitad de marzo hasta finales de julio (cuatro meses y medio), el dato asciende a 5.919.000 porciones servidas.

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 1. Cantidad de porciones semanales servidas en ollas populares. Montevideo, interior y total país (marzo a julio de 2020)

Es notable que, cuando aún no se habían abierto todas las ollas, la cantidad de porciones servidas llegó a su máximo, lo que da cuenta de un enorme esfuerzo de quienes las organizaban para responder a la necesidad alimentaria. Esta demanda creciente impulsó a su vez la apertura de nuevas ollas a medida que pasaban las semanas.

Desde comienzos de junio la cantidad de ollas populares fue decreciendo paulatinamente, debido, principalmente, a la escasez de recursos, a la imposibilidad de las personas organizadoras de sostener la iniciativa o a la menor demanda de alimento. No obstante, un número muy importante de ollas continuaron y continúan hoy brindando alimento a quienes lo necesitan.

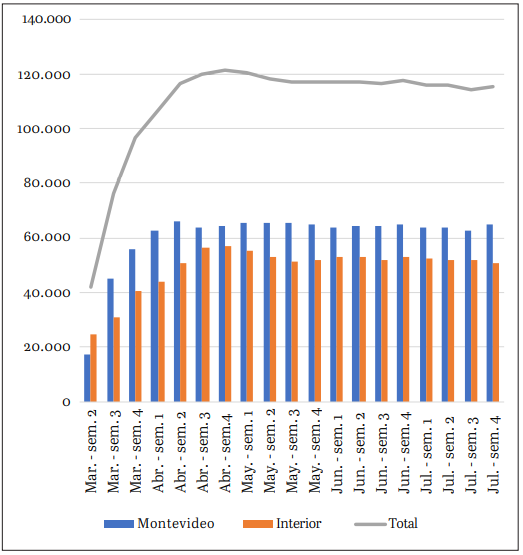

En cuanto a los merenderos populares, encontramos que también aumentaron fuertemente a raíz de la emergencia alimentaria. Alcanzaron su máximo la última semana de mayo, con 238 merenderos abiertos en forma simultánea (96 en Montevideo y 146 en el interior) y luego se mantuvieron relativamente estables en el tiempo. El máximo de porciones servidas (gráfico 2) se dio en la última semana de abril, cuando alcanzó las 121.400 porciones semanales. Desde mediados de marzo hasta finales de julio se sirvió un total de 2.041.000 porciones en merenderos populares.

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2. Cantidad de porciones semanales servidas en merenderos populares. Montevideo, interior y total país (marzo a julio de 2020)

En cuanto a la población abarcada por las ollas estudiadas, el 89% brinda alimento en general a quien requiera de dicha respuesta solidaria, sin distinguir por características particulares o afiliación institucional. El 7% se enfoca en proporcionar alimento a un perfil poblacional específico, principalmente a adultos/as mayores, niños/as y/o madres solteras. El 4% restante se enfoca en las personas pertenecientes a una organización o institución determinada, principalmente deportiva o educativa: estudiantes de un centro educativo, miembros del club de baby fútbol,8 etcétera. Un tercio de estas últimas ollas extendieron su respuesta solidaria más allá de los integrantes de la institución u organización.

Respecto a los merenderos, el 39% se enfoca exclusivamente en niños/as. El 34% se centra en distintos grupos poblacionales a la vez, dentro de los que se destacan (en función de la cantidad de menciones) niños/as, adultos/as mayores y adolescentes. El restante 27% señala no encontrarse orientado hacia ninguna población específica y atender a un espectro amplio de personas.

Organización de las experiencias

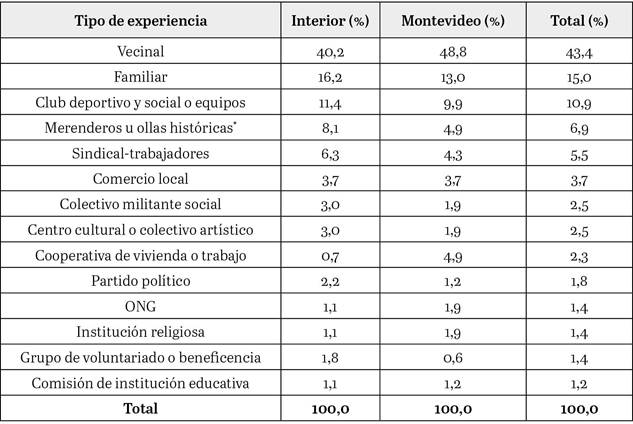

En la tabla 1 se caracterizan las ollas y merenderos encuestados según el grupo de base que origina y organiza cotidianamente la experiencia, lo que visibiliza la heterogeneidad del fenómeno y su proceso a nivel nacional. Asimismo, se distingue el peso de cada grupo entre Montevideo y el interior del país.

Tabla 1. Tipo de experiencia según grupo organizador. Interior, Montevideo y total país, en porcentaje

*Se agruparon en una misma categoría de experiencias las ollas y/o merenderos que ya funcionaban antes de la pandemia.

Fuente: elaboración propia.

Se encuentra, en primer lugar, que las experiencias de tipo vecinal son las principales en todo el país y representan el 43% de las ollas y merenderos encuestados. Se trata de colectivos de vecinos que se organizan para desarrollar la respuesta solidaria y que, al menos en un cuarto de los casos, se conocían previamente de comisiones de fomento vecinales. Se encuentran organizadas por un promedio de 8 personas.

En segundo lugar, las de tipo familiar representan el 15% del total. La mayoría de quienes las organizan son familiares entre sí, aunque pueden incluir a algún vecino, amigo o voluntario que se acerca luego de realizar donaciones. Son, en promedio, los colectivos más pequeños de todas las experiencias, con 4 personas en promedio en la organización semanal.

En tercer lugar, las experiencias que surgen de clubes deportivos y sociales, equipos deportivos o cantinas de los clubes representan el 11% de las experiencias del país. Son de especial relevancia en este grupo los clubes de baby fútbol y sus comisiones de madres y padres, junto a técnicos y directivos. En promedio 9 personas las organizan semanalmente.

En cuarto lugar, el 7% son merenderos y ollas históricas, es decir, iniciativas vigentes desde antes de la pandemia y que, dada la situación de emergencia, aumentan los días que preparan comida, la cantidad de porciones que sirven o, en muchos casos, abren las ollas si funcionaban solo como merenderos. Se registran algunas que se sostienen desde hace más de veinte años, mientras que el 60% comenzó después del 2015. La media de organizadores de este tipo de experiencia es de 8 personas.

En quinto lugar, las ollas y merenderos sindicales y de grupos de trabajadores representan el 6% del total. Además, el movimiento sindical tiene un importante peso en la distribución de donaciones y recursos para las ollas a nivel nacional. El promedio de organizadores que sostienen semanalmente estas experiencias es de 11 personas.

En sexto lugar, los comercios locales, principalmente panaderías y rotiserías, que convierten su negocio en un punto de producción y distribución solidaria de alimento representan el 4%. Estos tienen 8 personas en promedio en la organización.

En séptimo lugar se encuentran los colectivos militantes sociales (redes feministas, radios comunitarias, centros de estudiantes, colectivos trans, movimientos sociales territoriales, etcétera), que representan el 3% del total, al igual que los centros culturales y colectivos artísticos (en especial murgas, escuelas de samba o grupos musicales). Los primeros tienen en promedio 16 personas en la organización semanalmente y los segundos, 14.

En octavo lugar, las cooperativas de vivienda o trabajo representan el 2%, aunque es probable que algunas de las experiencias vecinales tengan su origen en cooperativas de vivienda y no hayan quedado registradas así al momento de realizar la encuesta. Son los colectivos más grandes en promedio, con 20 personas que participan en el sostenimiento semanal.

Por último, en noveno lugar están las ollas y merenderos que explícitamente plantean ser de partidos políticos (con 8 organizadores en promedio), así como los de ONG (15 en promedio), instituciones religiosas (9 en promedio), grupos de voluntariado-beneficencia (7 en promedio) y los que surgen de comisiones de padres y/o docentes de instituciones educativas (19 en promedio). Cada una de estas representa menos del 2%.

Al analizar el peso relativo de los diferentes tipos de experiencias entre el interior y Montevideo surgen algunas diferencias relevantes. En primer lugar, como se puede observar en la tabla 1, en Montevideo el peso relativo de las experiencias vecinales es mayor que en el interior, contrario a lo que sucede con las familiares. Asimismo, en el interior las experiencias de clubes deportivos, merenderos y ollas históricas, y ollas sindicales tienen un peso relativamente mayor que en Montevideo. Otra diferencia relevante es el mayor peso de las cooperativas de vivienda o trabajo en Montevideo con respecto al interior, según lo declarado en la encuesta.

Otro punto a destacar, que visibiliza los entramados solidarios ya instalados a nivel comunitario en los territorios, es que en más de la mitad de las experiencias inferimos que existía un grupo, colectivo, institución o movimiento organizado previo al inicio de la olla o merendero,9 como comisiones de fomento vecinales, clubes deportivos, sindicatos, colectivos militantes, centros culturales o grupos artísticos. Esto relativiza la idea instalada en el sentido común sobre la “espontaneidad” del surgimiento de las ollas y merenderos frente a la emergencia social y sanitaria.

Perfil de las personas organizadoras

Según el relevamiento realizado, unas 6.100 personas sostuvieron semanalmente las ollas y merenderos en el periodo estudiado.10 En cuanto a la distinción por sexo-género,11 se identificó una mayor proporción de mujeres, 57% del total, seguidas de un 42% de varones y un 1% de otras sexualidades-identidades (bisexuales, transgénero, intersexo, queer y otras).12 La mayor proporción de mujeres se acentúa cuando analizamos solamente los merenderos, con un ascenso al 68%, mientras que en las iniciativas que funcionan únicamente como olla el porcentaje cae al 54%. Por su parte, las experiencias que son olla y merendero a la vez tienen el mayor peso relativo de personas con otras identidades, con el 2%; las mujeres con el 61% y los varones con el 37%.

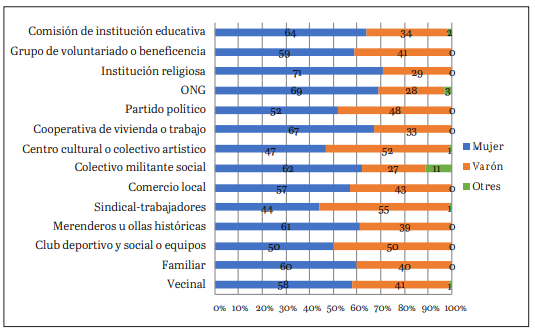

Tal como se presenta en el gráfico 3, los tipos de experiencia con mayor presencia de mujeres son las instituciones religiosas (71%), las ONG (69%), las cooperativas de vivienda y trabajo (66%) y los colectivos militantes sociales (62%). En tanto, se destacan las experiencias de tipo sindical y los centros culturales como los únicos en los que se invierte la proporción entre mujeres y varones. Por su parte, la participación de personas que no se identifican con el binarismo mujer/varón tienen la mayor presencia relativa en las experiencias de colectivos militantes sociales, en las ONG y en las comisiones de instituciones educativas. Ver gráfico 3.

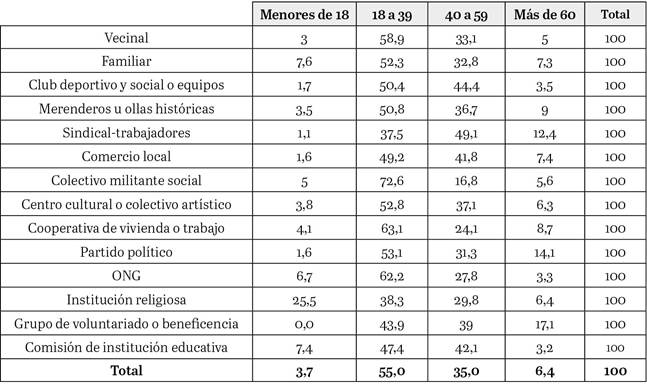

Por su parte, resalta el perfil mayoritario de jóvenes entre los/as organizadores/as: el 59% son menores de 40 años (el 4% menores de 17 años y el 55% entre 18 y 39 años); el 35% tienen entre 40 y 59 años, y el 6%, más de 60.13

En la tabla 2 se presentan los tramos etarios según el tipo de experiencia. Resaltan, en relación con los promedios nacionales, el peso relativo mayor de jóvenes de entre 18 y 39 años en las experiencias de colectivos militantes sociales (73%), cooperativas de vivienda o trabajo (63%) y ONG (62%); y el envejecimiento relativo de las experiencias de grupos de voluntariado y partidos políticos y sindicales. En las experiencias de instituciones religiosas sobresale la presencia de menores de edad vinculados a colegios religiosos, templos e iglesias.

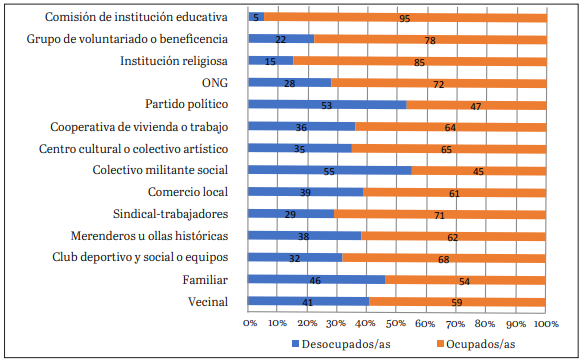

Por último, se constató que el 38% de las personas organizadoras de ollas y merenderos estaban desocupadas al momento de la encuesta.14 Al distinguir según tipo de experiencia (gráfico 4), encontramos los porcentajes más bajos en las encabezadas por comisiones educativas (5% del total de organizadores/as), instituciones religiosas (15%) y grupos de voluntariado (22%). Los más altos se hallan entre los colectivos de militancia social (55%), partidos políticos (53%) y familiares (46%).

Principales donantes y redes de sostén

El funcionamiento cotidiano de ollas y merenderos se sostiene gracias al continuo trabajo solidario de las personas anteriormente descritas y a un entramado de actores con mayor o menor grado de institucionalización que facilitan recursos y constituyen puntos de apoyo o referencia para otras problemáticas que trascienden o se entrelazan con el hambre. Se identifican tres conjuntos de actores, no excluyentes entre sí, pero vinculados a las experiencias de maneras diferentes: a) los donantes de alimentos e insumos para la producción y distribución solidaria de comida; b) las redes institucionales presentes en el accionar de las ollas y merenderos, tanto para la obtención de recursos como para el tratamiento de otras problemáticas; y c) las redes o coordinaciones de ollas y merenderos enfocadas en conseguir recursos, organizar territorialmente la respuesta solidaria y articular diferentes posicionamientos políticos.

Tabla 3. Principales donantes de ollas populares. Porcentaje de menciones sobre el total de iniciativas relevadas

*CanastasUY, SolidaridadUY y Redalco son organizaciones de diferente origen, enfocadas en el acopio de donaciones y distribución de insumos en diferentes formatos para ollas y merenderos. Techo, Rotary y Leones están principalmente enfocadas en el voluntariado.

Fuente: elaboración propia.

En relación con los donantes, en la tabla 3 se ordenan los actores según la cantidad de menciones.15 Se destacan los siguientes elementos:

La presencia generalizada de lo vecinal, que es donante en el 80% de las ollas relevadas, lo que evidencia la importancia de las tramas comunitarias; además, es el principal tipo de grupo organizador, como se mencionó anteriormente.

Los primeros tres donantes más mencionados no son actores institucionales u organizaciones, sino aquellos con vínculos cercanos, directos y territoriales que componen el entramado cotidiano de las ollas: vecinos (80%), comercios locales (54%) y donantes particulares (47%).

El rol de los sindicatos, presentes como donantes en el 47% de las ollas, por lo que se constituyen en el primer actor institucional mencionado que sostiene la cotidianidad de los entramados solidarios con recursos económicos.

El esfuerzo de trabajo solidario (no remunerado) de las personas organizadoras se complementa en el 40% de las ollas con el uso de fondos del propio grupo u organización; incluso en el 5% se mencionan estrategias que implican más trabajo solidario para obtener fondos con los que conseguir insumos: rifas, venta de tortas fritas, venta de ropa a bajo precio, etcétera.

El Estado aparece como donante en el 39% de las ollas, pero a partir del relevamiento se constató que esto se concentra en algunos departamentos donde se desarrollaron estrategias puntuales a través del Ejército o mediante bonos para la compra de insumos -en Salto, Colonia, Rocha y Canelones-. Es necesario aclarar que en septiembre de 2020 tuvieron lugar las elecciones departamentales; las pugnas entre partidos en dicho momento hicieron que se intensificaran las relaciones entre algunas ollas y actores políticos, lo que generó tensiones relacionadas con la autonomía de las experiencias.

La presencia de empresas donantes en una quinta parte de las ollas contrasta con la participación tres veces mayor de los comercios locales. Esto indica la importancia de la cercanía de las tramas de intercambio en la potenciación de los vínculos de solidaridad y la respuesta ante las problemáticas comunitarias.

La mención de productores locales (tambos, pequeños ganaderos y hortifrutícolas) en el 5% de los casos. Rotary y Leones (2% cada uno) son actores que aparecen exclusivamente en las ollas del interior.

En relación con las redes de sostén interinstitucional de las experiencias, se mencionan tres vínculos con las ollas y merenderos en promedio para todo el país. Su principal cometido es la obtención de recursos, insumos e infraestructura para el funcionamiento de las ollas y merenderos, y ofician también como referencia para derivar otras problemáticas de las personas que asisten a la olla, como situaciones de violencia de género, desalojos de vivienda, acceso a prestaciones y transferencias económicas, consumo problemático de sustancias psicoactivas, etcétera.

Los representantes del 51% de las ollas y merenderos del país dicen que forman parte de alguna red de ollas o que están en coordinación sistemática con otras ollas y merenderos. Esta proporción asciende a 62% en Montevideo y ronda el 44% en el interior, lo que visibiliza estrategias diferenciales según lógicas territoriales.

Para el análisis de las nuevas redes de ollas y organizaciones de segundo grado, se emplearon otras técnicas que permitieran estudiar los entramados en contextos no capitalinos y se participó en distintos encuentros, como reuniones, ollas y eventos públicos: la movilización realizada en Plaza Independencia por la Renta Básica de Emergencia, el lanzamiento de Uruguay Adelante (UA),16 y el primer encuentro de redes de ollas y merenderos populares llevado a cabo en la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), durante el cual se creó la Coordinadora Popular y Solidaria, entre otros. Dichas observaciones formaron parte de un registro y cuaderno de campo que nos permitió comprender distintos énfasis y posiciones dentro de la sociedad en torno a la solidaridad alimentaria.

Si bien la sistematización y el análisis de esta información no hacen parte del presente artículo, podemos decir, a grandes rasgos, que existen actores con un discurso mayormente asociado a la autonomía y la autogestión, actores procedentes del ámbito sindical con fuerte incidencia y, por último, actores más vinculados al mundo empresarial con un discurso relacionado con la “responsabilidad social” y el “voluntariado”.

Con el objetivo de problematizar y reflexionar sobre las distintas racionalidades y perspectivas en juego, realizamos entrevistas semiestructuradas a distintos actores involucrados, como SolidaridadUY, Redalco, Techo, CanastasUY, UA, entre otros vinculados a la temática dentro del mundo sindical.

Perspectiva a futuro

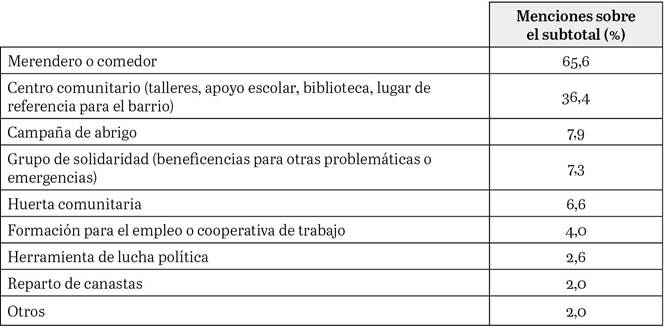

El 35% de las personas entrevistadas expresan estar interesadas en -o ya estar desarrollando- propuestas para trascender la situación de emergencia y sostener un proyecto en el tiempo.17 En la tabla 4 se presentan las principales ideas mencionadas (algunas personas mencionan varias a la vez).

Se destaca que dos tercios de quienes expresan querer trascender la olla o merendero manifiestan el interés en sostener una propuesta de comedor o merendero de manera permanente, lo que puede evidenciar una realidad crítica estructural de hambre, además de un proceso colectivo fortalecido que quiere profundizar su tarea. Por su parte, el 36% de quienes quieren ir más allá de la iniciativa -55 encuestados, que corresponden al 10% del total- mencionan la posibilidad de convertirse en un centro comunitario, un lugar de referencia barrial, con talleres socioculturales, apoyo escolar y/o biblioteca.

Concluimos entonces que la producción y distribución de alimento de un modo solidario, dentro de sus múltiples y complejas formas, funcionó durante 2020 como impulso para profundizar el vínculo entre las personas que habitan los territorios. En 2021 evidenciamos nuevas dinámicas que provocan mutaciones a nivel local a una velocidad vertiginosa para toda la organización comunitaria. Esto se debe, en gran parte, a que agrupaciones políticas, económicas y sociales -con intereses múltiples- comienzan a reconocer las ollas y merenderos como un actor de relevancia política y anclaje barrial. A esto se suma un contexto de mayor polarización política partidaria e intervención directa del Estado nacional y departamental con canales institucionales y estrategias diferenciales. Estos cambios ameritan una mirada atenta y minuciosa que permita comprender las derivas de dichos entramados comunitarios y solidarios.

Reflexiones finales: problematizaciones para nuevos horizontes de comprensión

De acuerdo con el relevamiento realizado, desde la aparición de la COVID-19 en Uruguay (marzo del 2020), más de 6.000 personas -en su mayoría mujeres y jóvenes-, se autoorganizaron alrededor de unas 700 ollas y merenderos populares. Las iniciativas se produjeron a través de relaciones sociales previamente existentes, recreadas o renovadas para afrontar una necesidad sentida/retomada en común. Se partió de vínculos generados a nivel vecinal, familiar, desde clubes deportivos, ollas previas, comercios locales, sindicatos, cooperativas, entre otros. La lucha contra el hambre hizo así renovar de manera novedosa las tramas comunitarias.

Sin la decisión expresa de nadie en general y de miles en particular, las ollas y merenderos lograron dar una respuesta solidaria a los que viven del “día a día” en una economía que se paralizó ante la pandemia y quedaron sin alternativas para su sobrevivencia. Casi el 40% de las personas que impulsaron las iniciativas se encontraban desocupadas. Pese a que Uruguay viene de una década y media de crecimiento económico inédito, en apenas dos semanas de inactividad miles de personas no tuvieron para comer.

Encontramos que estas tramas conectan con la memoria de los momentos de crisis, sean estructurales -como la crisis socioeconómica del 2002- o las que se producen en el entorno familiar y vecinal cuando alguien se queda sin trabajo o sin ingreso, o enfrenta otro contratiempo. Nuestro país tiene una larga historia en el campo de la ayuda mutua y la economía social y solidaria (Rieiro 2021); aquí se han desarrollado experiencias que generan aprendizajes sociales continuos/latentes y se reavivan de manera más visible y general en momentos de crisis. La trama familiar o comunitaria se extiende para sostener a quien pasa por un momento de necesidad. Se amplían las casas, las mesas, las familias; se genera comunidad.

Las iniciativas autoorganizadas produjeron un “mandato” (Castro 2019) nada fácil de sostener material y organizativamente: “¡que nadie pase hambre!”. Con los recursos disponibles y sobreponiéndose a las carencias y dificultades, se cocinaron 8 millones de platos de comida y meriendas en cuatro meses y medio (desde mediados de marzo hasta julio). Si tomamos en cuenta los insumos, la infraestructura y el trabajo realizado, podemos concluir que estamos frente a una manifestación comunitaria potente, de amplias dimensiones y que se extiende a lo largo de todo el país; seguramente fue la respuesta pública (no estatal) más importante a la crisis alimentaria durante dicho periodo.

En reiteradas oportunidades indagamos por el esfuerzo que significaba para los/as organizadores/as mantener las ollas abiertas: encontramos muestras de desgaste, cansancio y autoexigencia acompañadas de sentimientos profundos de satisfacción y alegría frente a la tarea realizada. Las ollas no solo pusieron en evidencia las necesidades alimenticias; con quienes asisten a ellas llegan también todas sus virtudes y problemas: pobreza, violencias, dolores y sufrimientos, falta de vivienda y trabajo, pero también agradecimiento, solidaridad, involucramiento, reciprocidad. Tampoco se debe subestimar el desgaste emocional que supone el mantenimiento de las ollas, porque a través de ellas son vidas las que están siendo sostenidas.

Las tramas comunitarias se ocuparon ahora de la comida. Antes y después han sido y serán otros los temas y las problemáticas. Su carácter espontáneo no debería llevar a confundirlas con experiencias no organizadas ni sin intencionalidad política. ¿Acaso producir el esfuerzo colectivo que permita que en una situación de emergencia nadie pase hambre no constituye una acción política de primer orden? ¿Acaso no es político tener la capacidad de autoorganizarse para atender un problema básico para el sostenimiento de la vida como la alimentación? “Podrían no considerarse [movimientos] políticos en la medida en que no plantean [centralmente] demandas o propugnan un ideario. Pero son políticos al tejer vínculos que sostienen allí donde todo parece desmoronarse” (Vega, Martínez-Buján y Paredes 2018, 23). Más que orientadas por un movimiento espontáneo, podríamos pensar que son respuestas guiadas por una pragmática vitalista (Gago 2015) para “sostener la vida”, a partir de asuntos concretos, afincadas en la memoria, el saber y la intuición popular.

Vemos en estas experiencias que, como expresa Navarro (2016) , lo comunitario urbano tiene la cualidad de ser intermitente, disperso y discontinuo; se articula y se amplifica para luchas concretas, y se resguarda en pequeñas comunidades de afinidad en los momentos ordinarios, donde la lucha no se encuentra desplegada. Vale mucho la pena comprender los flujos de la lucha y la potencia comunitaria a partir de la imagen de un río (Rolnik 2019). En los tiempos de seca se vuelve un delgado hilo de agua, que por momentos desaparece a la vista superficial, pero que continúa su curso de manera subterránea, hasta que brota a borbotones y desborda su cauce.

Al igual que en las experiencias reseñadas por Federici (2020) , en las ollas populares desplegadas en Uruguay durante la pandemia el trabajo de reproducción social deja de ser una actividad doméstica e individual y adquiere una dimensión política. Mediante la acción desarrollada en los barrios se fortalecen procesos identitarios colectivos y se constituye un “contrapoder” anclado en la comunidad, que abre mecanismos de autovaloración y autodeterminación.

Vega, Martínez-Buján y Paredes (2018) afirman que es la propia experiencia la que genera comunidad, ya que es a través de prácticas organizativas concretas que se encuentran familias, vecinos/as, colectivos y organizaciones, y se teje comunidad, “mediante la cual se establece un común particular” (Caffentzis y Federici 2015, 68). En este caso, lo que se pone en común es la producción colectiva del alimento, que redefine así los comunes en torno a los que se organiza la comunidad.

Cuando pasamos de ver las ollas y merenderos populares a dar cuenta de las redes que se conformaron -al menos en Montevideo-, nos encontramos con militantes barriales o sociales de muchos años y muchas luchas; con colectividades o comunidades políticas de afinidades persistentes e insistentes, con décadas de trabajo barrial, aunque no necesariamente estructuradas y permanentes. También hay casos de colectividades de afinidad renovadas a partir de procesos de lucha recientes. Además, encontramos en las ollas y merenderos una gran capacidad de tejer redes de sostén amplias con organizaciones sociales más estructuradas y tradicionales, con mayores recursos, como es el caso de los sindicatos. Las tramas vecinales y comunitarias no se encuentran totalmente desconectadas de las organizaciones sindicales. Existen puentes y espacios de encuentro que permiten el tejido. Esto no es sencillo, pues supone la existencia de “modos” diferentes que solo si son respetados de manera recíproca podrán potenciarse. El rol de los sindicatos es muy importante en cuanto a las donaciones -el 47% de las iniciativas encuestadas recibieron apoyo de parte de algún sindicato-; sin embargo, solo el 5% fueron desarrolladas por sindicatos.

A partir de estas “muestras de amor” podemos preguntarnos junto a Solnit (2020, 8) “si, cuando cortemos por fin la transmisión de la enfermedad, seremos capaces de reflexionar sobre los otros vínculos que hemos creado, acordarnos de cómo nos organizamos y se organizaron los productos y servicios de que dependemos. Tal vez le demos mayor importancia al contacto directo, a la cercanía”. Al decir de la autora, frente a una catástrofe, la proximidad de la muerte genera vidas más implicadas, se realzan las cosas importantes, es decir, las que permiten a la vida sostenerse y hacerla digna de ser vivida.

En relación con el Estado, como hemos mostrado durante el análisis, los recursos de las instituciones políticas se encuentran en el sexto lugar entre los donantes mencionados -no aparecen en el 61,3 % de las iniciativas encuestadas-. Esta situación puede ilustrarse con una consigna que se hizo popular en afiches, pancartas y grafitis: “Estado ausente, ollas presentes”.

Una preocupación reiterada en el relato de los/as encuestados/as sobre las causas que hicieron surgir la iniciativa es la situación de los/as niños/as ante la crisis. En las primeras semanas de pandemia (marzo y abril), se cerraron las escuelas y los centros de atención a la infancia, y con ellos -en la mayoría de los casos- sus comedores. Así, la política alimentaria se debilitó en el momento en que la sociedad más la necesitaba, dada su alta dependencia de las instituciones educativas. Algunas experiencias se estructuraron para brindar viandas en sustitución de los alimentos del comedor escolar. También se encontraron casos de ollas o merenderos que se coordinaron con otros de la zona o barrio para abrir días diferentes y así cubrir toda la semana.

La relación con el Estado se ha dado de manera contradictoria y diferencial en los distintos territorios y departamentos; se identifican al menos tres modalidades, que a su vez aparecen combinadas: canastas, bonos y cocina del Ejército. A finales del año -nueve meses después del inicio de la pandemia- se ve un punto de inflexión en la política institucional con respecto a las ollas y merenderos: en varias de las políticas públicas desplegadas ante la emergencia -a nivel nacional, departamental y municipal- se hizo mención y reconocimiento de estas iniciativas populares como interlocutores sociales. En tal sentido, las tensiones que se han puesto en el debate gracias a las ollas se han intensificado y las demoradas respuestas estatales plantean algunos desafíos ya vistos en otras experiencias (Vega, Martínez-Buján y Paredes 2018). ¿Cómo eludir la lógica de ciertas políticas estatales que se vinculan a las ollas y promueven su acción como extensión del trabajo reproductivo privado y no pagado, con la consiguiente sobrecarga femenina y la falta de responsabilidad estatal? ¿Es posible diseñar estrategias de reapropiación material del dinero público para el sostén de la infraestructura, el trabajo y los insumos necesarios, sin que ello suponga el desplazamiento de las tramas comunitarias que reemergieron al calor de las ollas?

Para finalizar estas reflexiones, podemos volver a la pregunta que nos hacíamos al comienzo del artículo: ¿cómo componer el relato de una experiencia conformada por historias con múltiples principios y finales? Podemos decir que existen diversos procesos de significación de la existencia de las ollas. Con el objetivo de problematizar este punto y abrir más que cerrar el debate, podríamos señalar cuatro tendencias. La primera, recurrente desde el contexto sindical, consiste en una orientación a leer el fenómeno como una acción colectiva puntual, capaz de señalar la ausencia del Estado y de potenciar, así, la demanda de políticas públicas (como la Renta Básica de Emergencia). La segunda, proveniente mayormente del sector empresarial y asociada a la responsabilidad social empresarial, encuentra que la respuesta se justifica porque la economía se encuentra excepcionalmente en crisis y dejará de ser necesaria en la medida en que se vuelva la “normalidad”. La tercera corresponde a actores con un interés específico (político partidario, religioso, etcétera.), externo a las necesidades de las iniciativas, que se acercan porque encuentran en ellas una forma de legitimarse territorialmente. La última refiere a las experiencias que, a partir de las necesidades propias o como una medida solidaria, plantean propuestas para sostener la vida en los momentos de mayor afectación de la pandemia. Como plantea Solnit (2020) , ante la catástrofe actual se abren nuevos caminos de esperanza, horizontes que se enfrentan al peligro de creer que antes todo iba bien. Denunciar la desigualdad, el hambre, el saqueo, el patriarcado, el extractivismo ambiental, entre otras injusticias como parte intrínseca de la “vieja normalidad”, deja entrever que dicha normalidad, lejos de ser la solución, es el problema. En este sentido, encontramos que las ollas populares pueden ser pensadas no como un fin en sí mismo, sino como el principio de un renovado quehacer comunitario.